Мысли топочут прямо в мозгу... Гадость какую-то вновь напишу...

Наступает утро,

Начиная день.

Дядя Ваня косит

Травы по росе,

Он полено рубит

На зиму в дрова,

Иногда и курит

Трубку табака.

Он помыл посуду,

Приготовил есть.

Огород политый,

Скот напоен весь.

Он читает книгу,

Глядя на часы,

Тикают всё тише

До прихода тьмы.

Наступает вечер,

Начиная ночь.

Дядя Ваня точит

Поострее нож.

Вурдалаки, зомби

Поднимают взор

На деревню рядом,

Жаждут они кровь.

Но им не напиться,

Их ждут впереди,

Дядя Ваня носит

На спине мечи.

Левый из железа,

Правый в серебре,

Лягут нынче твари

Место им в земле.

Лишь едва коснутся

Сталь и серебро,

Кости разлетятся

И без крови плоть.

Будет молча биться

Дядя Ваня с тьмой,

Будут твари молча

Дохнуть раз второй.

Ночь вот-вот уходит

Заалел Восток

Запад ночь хоронит,

Дядя Ваня - гроб.

Он туда закинул

Кости, черепа.

Он спасал деревню

От исчадий зла.

И никто не знает,

Что он наш герой,

Дядя Ваня прячет

Все мечи долой.

Он скрывает дело

Вовсе не со зла.

Он ведьмак и значит

Для людей чужак.

«Синий цвет» Николоза Бараташвили в переводе Бориса Пастернака

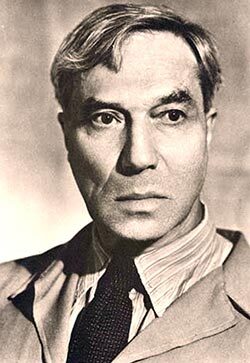

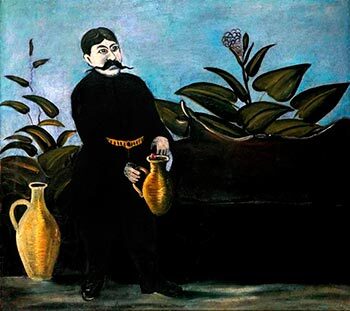

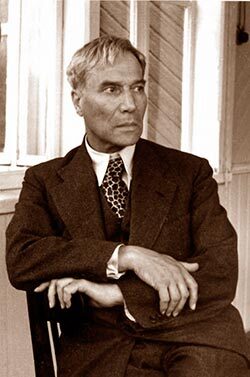

Стихотворение «Синий цвет» (в оригинале – без названия), написанное Н. Бараташвили в 1841 г. и переведённое Б. Пастернаком не позднее 1938 г., давно уже сделалось в России своего рода визитной карточкой гениального грузинского поэта. При мысли о нем в памяти самопроизвольно возникают строки «Цвет небесный, синий цвет / Полюбил я с малых лет…». Мало кто может вспомнить другие стихотворения Бараташвили, но «Синий цвет» знают решительно все поклонники русской поэзии. До Пастернака это стихотворение на русский язык переложил В. Гаприндашвили, чей перевод увидел свет в 1922 г. в тогдашнем Тифлисе и, разумеется, до российской публики дойти не мог. В Грузии пастернаковский перевод известен достаточно широко, правда, отношение к нему не столь трепетное, нежели в России, но более ревнивое и пристрастное. И, надо сказать, основания для этого имеются. Но об этом ниже.

До сих пор никому из русских критиков как-то не приходило в голову сравнить оригинал «Синего цвета» с его переводом. Причин этому, на мой взгляд, по крайней мере, три. Первая: гениальность пастернаковского текста, к которому и придираться не хочется. Вторая – нежелание профессиональных литературоведов портить себе репутацию критикой отечественного классика. Понять их можно: грузинского языка русские филологи в своем подавляющем большинстве не знают, «Синий цвет» давно переведен, перевод сам по себе является не просто шедевром, но частью русской культуры. Третья причина – возможное отсутствие в архивах Пастернака именно того подстрочника, с которого русский поэт переводил стихотворение поэта грузинского.

Может быть, кому-то это покажется не совсем корректным, но я намерен сделать своего рода опыт: сопоставить перевод Пастернака с чужим (практически дословным) подстрочником, выполненным по моей просьбе поэтессой И. Санадзе, поскольку сам похвастать знанием грузинского языка не могу. И хотя подстрочники одного и того же стихотворения, составленные разными людьми в разное время, могут и должны в чем-то различаться, в главном они обязаны все-таки совпадать: язык, на котором написан оригинал стихотворения, остался прежним, толковых словарей никто не отменял, а возможные нюансы смысла в данном случае несущественны. Особенно при том подходе (скажу, забегая вперед), который продемонстрировал Пастернак, перелагая грузинский оригинал русскими стихами.

* * *

Переводческие достижения Пастернака, как справедливо замечает крупнейший русский переводчик и историк перевода Е. Витковский на своем сайте, несомненно, никогда не утратят своего значения, несмотря на то, что, скажем, «“Гамлет” в его переводе – это, скорее, “Гамлет” Пастернака, чем Шекспира» (https://vekperevoda. com/1887/pasternak. htm). Перефразируя другое высказывание Евгения Владимировича, изложение Пастернака заставляет поверить, что «... в оригинале что-то есть». Причем, добавлю от себя, что-то весьма и весьма существенное, не учтённое поэтом, отброшенное им за ненадобностью, вынесенное за скобки оригинального текста. Особенно это касается стихотворения Н. Бараташвили «Синий цвет».

Проникновение в тексты я намерен провести последовательно, строфа за строфой, постепенно выводя на страницы как оригинал в его подстрочном изложении, так и стихотворный перевод. Это противоречит общепринятой практике соотнесения подлинника с его поэтическим переложением, но в данном случае отход от нее представляется необходимым, позволяющим более тщательно разобраться как в особенностях оригинального текста, так и в конгениальности соответствующей интерпретации. В конце концов, экспериментировать так экспериментировать!

При оценке точности и вольности перевода я решил воспользоваться, кроме всего прочего, еще и методикой покойного русского филолога М. Гаспарова, изложенной им в статье «Подстрочник и мера точности» (Гаспаров М. Л. О русской поэзии: Анализы, интерпретация, характеристики. – СПб, 2001. – 480 с.; https://www. philology. ru/linguistics1/gasparov-01e.htm). Михаил Леонович предложил, по его выражению, «... простой и грубый, но, думается, для начала достаточно показательный способ измерения точности: подсчёт количества знаменательных слов (существительных, прилагательных, глаголов, наречий), сохранённых, изменённых и опущенных-добавленных в переводе по сравнению с подстрочником». Соизмерив таким образом тот или иной перевод с соответствующим подстрочником, Гаспаров определял «...показатель точности – доля точно воспроизведённых слов от общего числа слов подстрочника; и показатель вольности – доля произвольно добавленных слов от общего числа слов перевода (и то и другое – в процентах)», способные, по его мнению, «...характеризовать перевод в целом».

Как раз этим я сейчас и займусь в отношение пастернаковского перевода стихотворения Бараташвили «Синий цвет». Причём если Михаил Леонович, не принимал во внимание синонимы и синонимические конструкции, употребляемые переводчиками, я, дабы меня не обвинили в пристрастном отношении к Пастернаку, буду все-таки учитывать их в качестве знаменательных. Полужирным шрифтом отмечены совпадения знаменательных слов в подстрочнике и переводе; выделены слова, привнесённые переводчиком в перевод.

Подстрочник (1 строфа) [в квадратных скобках пояснения автора подстрочника]:

В небесный цвет, синий цвет,

Первозданный цвет

И неземной [не от мира сего]

Я с юности влюблён.

Перевод (1 строфа):

Цвет небесный, синий цвет

Полюбил я с малых лет.

В детстве он мне означал

Синеву иных начал.

Показатель точности: 66,7 %, показатель вольности: 50 %. (Здесь и далее: промежуточные данные опущены. Все желающие могут проверить результаты вычислений самостоятельно).

Пастернак, с одной стороны, передал первую строфу почти конгениально – показатель точности достаточно высок; с другой – привнёс в перевод большое количество отсебятины. Если из исходного текста выпали первозданность цвета и самый цвет (употреблённый Бараташвили трижды, Пастернаком дважды), то привнесены со стороны – малые лета, удваивающие юность оригинала, и попытка заменить эту самую первозданность синевы выражением синева иных начал. В целом же впечатление от перевода первой строфы остаётся неплохое: смысл в принципе передан, а уж без откровенной отсебятины представить пастернаковский перевод вообще немыслимо. Правда, Бараташвили в первых строках тему только намечает, с каким-то трепетом, как мне кажется, сообщая о том, что ему издавна полюбился неземной цвет небесной лазури и вселенской первоосновы. В отличие от грузинского поэта Пастернак уверенно берет быка за рога, то есть не только заявляет о своей любви к синеве, но и истолковывает свою любовь к ней в указанном мною ключе. Однако в общем, повторяю, пастернаковский текст подстрочника не портит.

Подстрочник (2 строфа):

И сейчас, когда кровь

У меня стынет,

Клянусь – я не полюблю

Никогда другого цвета.

Перевод (2 строфа):

И теперь, когда достиг

Я вершины дней своих,

В жертву остальным цветам

Голубого не отдам.

Показатель точности: 44,4 %, показатель вольности: 60 %.

Уменьшение первого и увеличение второго показателей объясняется тем, что Пастернак в первом двустишии передал метафору оригинала собственной метафорой, а во втором – изменил, если можно так выразиться, направление любви лирического субъекта: грузинский поэт клянётся не полюбить другого цвета, русский – остаться верным тому же самому голубому цвету. В данном случае, на мой взгляд, проявляется некоторая ущербность гаспаровского метода: показатели точности и вольности перевода явно ухудшились, тогда как в целом Пастернак справился с передачей смысла и этой строфы (даже в большей степени, чем первой). А это, я полагаю, и есть основной критерий переводческого ремесла. Меня же (в отличие от читателей настоящей статьи знакомого с подстрочником) смущает в тексте перевода только существительное жертва, но о нем я буду говорить в своем месте.

Подстрочник (3 строфа):

В глазах в прекрасный

Влюблён я небесный цвет;

Он, насыщенный небом,

Излучает восторг.

Перевод (3 строфа):

Он прекрасен без прикрас.

Это цвет любимых глаз.

Это взгляд бездонный твой,

Напоенный синевой.

Показатель точности: 55,6 %, показатель вольности: 44,4 %.

Почти кульминационный момент развёртывания текста. Несмотря на то, что по сравнению с предыдущей строфой показатель точности возрос, а показатель вольности упал, именно здесь Пастернак решительно уходит в сторону от оригинала, резко сужая пафос исходного текста. (Ещё одно подтверждение не полной адекватности метода, предложенного Гаспаровым. Впрочем, он ни за что бы не поставил бы знак равенства между насыщенностью небом и напоенностью синевой, в результате чего показатель точности перевода данной строфы уменьшился бы, а показатель вольности – увеличился бы. Тем более что первое выражение относится к цвету, второе – к взгляду.) В третьей строфе, сложно выстроенной с точки зрения синтаксиса, Бараташвили говорит о любви к глазам небесного цвета, к любым голубым глазам – кому бы они ни принадлежали. Пастернак объясняется в любви к напоенным синевой глазам конкретного человека, конкретной возлюбленной («Это взгляд бездонный твой»). (Именно поэтому я не стал приравнивать причастие влюблён оригинала прилагательному любимых перевода: это две разные любви.) К сожалению, выпала из перевода ярчайшая характеристика небесного цвета: он излучает восторг, а благодаря восторженной синеве, бирюзовые глаза тоже, надо полагать, сияют радостью. По мысли Бараташвили, обладатели голубых глаз посредством синевы, которая в них заключена, жизнерадостно относятся ко всему сущему. А Пастернак рисует прекрасные голубые глаза, глядящие исключительно на лирического субъекта. Разница существенная.

Подстрочник (4 строфа):

Дума – мечта

Тянет меня к небесным вершинам,

Чтоб, растаяв от любви [очарования],

Слился я с синим цветом.

Перевод (4 строфа):

Это цвет моей мечты.

Это краска высоты.

В этот голубой раствор

Погружен земной простор.

Показатель точности: 33,3 %, показатель вольности: 66,7 %.

Как говорится, мороз крепчал: точность перевода падает, вольность стремительно растет. Это вполне понятно: именно с четвертой строфы Пастернак начинает в полный голос говорить о своём, а не о том, что содержится в оригинале. Текст переводчика связан с подстрочником всего тремя словами (деепричастие растаяв я приравнял существительному раствор, иначе связь с подстрочником в переводе уменьшилась бы на треть). Видимо, здесь переводчику надоело держаться рамок исходного текста, и он, переводчик, что называется, творчески воспарил. В четвертой строфе Бараташвили уже не рассуждает о своей любимой синеве; автор, влекомый в небеса думой-мечтой, намерен слиться там с нею раз и навсегда. Но не просто слиться, а предварительно – растаяв от любви. От любви – к чему или к кому? Ответ очевиден: к Божеству, к некоей Вселенской Сущности, к Творцу, создавшему небесный цвет (цвет первозданности – см. первую строфу), приводящий автора в своего рода экстаз. Тогда как Пастернак прочно стоит на земле и, посматривая вверх, размышляет о том, чем, по его мнению (а не по мнению автора оригинала), является синева: цветом мечты лирического субъекта, краской высоты, вместилищем земного простора. Но рассуждения о надмирной бирюзе, повторяю, уже не интересует воспарившего духовно Бараташвили: очарованный лазурью, он мечтает о полном растворении в ней, иными словами – с Самим Божеством. Именно в этом месте читатель начинает смутно догадываться: уж не молитва ли это? И для положительного ответа на сей вопрос, как будет видно из дальнейшего изложения, имеются веские основания. Но продолжим.

Подстрочник (5 строфа):

Умру – не увижу

Слезы я родной,

Вместо этого небо синее

Окропит меня росой небесной.

Перевод (5 строфа):

Это лёгкий переход

В неизвестность от забот

И от плачущих родных

На похоронах моих.

Показатель точности: 11,1 %, показатель вольности: 85,7 %.

Результат ошеломляющий. О точности говорить вообще не приходится, поскольку перевод не имеет к подстрочнику практически никакого отношения. Все знаменательные слова из него выброшены и заменены переводчиком на собственные. Случай в переводческой практике ХХ века почти уникальный. Бараташвили с грустью говорит о своей смерти, о том, что он, умерев и слившись с небесной синевой, сделавшись духовной сущностью, не увидит оттуда ни одной слезинки, пролитой по нем родным (близким) ему – по духу – человеком; но поэт готов примириться с этим, поскольку – он уверен – его любимое синее небо окропит (освятит) небесной влагой его прах. Пастернак, следуя давней традиции изображать поэта несчастным, нищим, рано умершим, незаслуженно забытым, рассуждает о похоронах лирического субъекта, о его полном исчезновении (в подстрочнике лиргерой растворяется или намерен раствориться в Божественной лазури) и о родне, оплакивающей покойного. Но в случае с Бараташвили говорить о его близких в таком контексте едва ли правомерно. Высокопоставленные родственники поэта, среди которых был его дядя, генерал и правитель Аварии Григол Орбелиани, ничем ему не помогли; при жизни поэт не мог даже напечататься. Мыслимое ли дело, чтобы он в своем самом, пожалуй, высоком, светлом и печальном стихотворении заговорил бы о родственниках? Едва ли.

Подстрочник (6 строфа):

Могилу мою когда

Застелет туман,

Пусть и он будет принесён в жертву

Лучом [свечением] синему небу!

Перевод (6 строфа):

Это синий негустой

Иней над моей плитой.

Это сизый зимний дым

Мглы над именем моим.

Показатель точности: 20 %, показатель вольности: 77,8 %

Финал стихотворения. Подстрочник и версия переводчика разведены, если можно так выразиться, на 180 градусов. Буквально. Бараташвили понимает: его имя будет забыто потомками, но он надеется, что луч, следует думать, Божий луч развеет туманный сумрак над его могилой – за безответную любовь поэта к синеве, лазурной высоте, бирюзовой бесконечности. Знаменательной здесь становится совсем не знаменательная часть речи, частица пусть. Она подтверждает предположение о том, что данное стихотворение представляет собой своего рода молитву. Поэт, уверенный во всем небесном, в своем грядущем растворении в лазури Творца, не уверен ни в чем земном, поэтому сам жертвует всем земным ради небесного. Более того. Он приносит свою бренность в жертву неземной вечности, где только и может стать свободным его дух, угнетенный безысходностью существования. Пастернак не только застилает могилу поэта синим, хотя и негустым, инеем, но и набрасывает покров сизого зимнего дыма – дыма забвения – на имя гениального автора «Синего цвета».

Для Бараташвили синева – исключительно в недоступных для бренного тела высотах, на самой вершине мироздания, Пастернаку – все равно где: в чистой надмирности или на грешной земле, скрывающей прах великого поэта. Бараташвили в своём стихотворении поднимается ввысь – с земли в небеса – и оттуда наблюдает за происходящим в тайной надежде, что его духовная составляющая, его сущность не будут забыты. Пастернак в переводе прочно стоит на земле, переводя свой взгляд с лазурных небес на мертвое надгробие, плотно задрапированное двойной пеленой инея и дыма, над которыми не властна никакая – даже Божественная – синева. Бараташвили создает почти духовное стихотворение, Пастернак – откровенно лирическое. Стало быть, он совсем неслучайно изъял жертву из последней строфы ради второй, ибо так и не удосужился вспомнить о ней к финалу переводимого стихотворения. Переводчику было не до того: оттолкнувшись от текста безвестного грузинского поэта, он создал собственное художественное произведение на собственную тему. Об этом говорят и сухие цифры. Показатель точности всего перевода: 37,5 % (колебания: от 66,7 до 11,1), показатель вольности всего перевода: 62,5 % (колебания: от 44,4 до 85,7).

Не посчитав нужным держаться подлинника, Пастернак изначально изменил и формальные особенности переводимого стихотворения. Оригинал Бараташвили написан логаэдом, сложным размером, сочетающем в себе дактиль и хорей. Но такого рода сложности не нужны Пастернаку, и он произвольно меняет логаэд на стандартный хорей, что в практике этого переводчика вообще не является криминалом. (Хотя рассуждения о метрике грузинского стихосложения вне компетенции автора этих строк, убедиться в том, что переводчик не придерживался метрической канвы оригинала, не составило особого труда.) Кроме того, Пастернак, размышляя о том, чем является синий цвет для лирического субъекта, применил в переводе лексическую анафору: семь строк автор перевода начинает частицей (связкой) «это», чего в исходном тексте нет и в помине. В результате перевод, начиная с третьей строфы, напоминает своего рода реестр сущностных особенностей синего цвета. Конечно, мысли об этом приходят на ум только при сравнении перевода с оригиналом, само по себе произведение Пастернака подобных ощущений не вызывает, но в рамках настоящей статьи я как раз и говорю о взаимоотношении исходного текста с его переложением.

Таким образом, к переводу как таковому работа Пастернака не имеет практически никакого отношения. Более того. Она является показательной иллюстрацией того, как не следует переводить стихи. Пастернаковский текст – даже не переложение, не пересказ и не перевод по мотивам оригинала. «Синий цвет» Пастернака приходится оценивать двояко: в качестве оригинального стихотворения ему нет цены; в качестве перевода стихотворения Бараташвили его попросту не существует – каким бы парадоксальным ни было данное утверждение. Если бы Пастернак назвал свой текст, скажем, «Синий цвет (памяти Николоза Бараташвили)», – это сняло бы все грядущие вопросы. Но он называет свои стихи переводом, отчётливо понимая, что это никакой не перевод...

* * *

Информация о том, что Пастернак, мягко говоря, не совсем адекватно интерпретировал «Синий цвет» Бараташвили, настигла меня довольно давно, лет 20–25 тому назад. Вспоминаю о какой-то книге, герои которой, грузины, рассуждали на эту тему. Приглядевшись к переводческой манере Пастернака, достоинствами которой является все, что угодно, только не бережное отношение к оригиналу, я захотел познакомиться с потрясающим «Синим цветом» как можно короче, желательно на уровне подстрочника. С течением времени мною овладело непреодолимое желание самому перевести это стихотворение.

В прошлом году на одном из литературных сайтов я случайно обнаружил стихи поэтессы Ирины Санадзе. Написал ей письмо с изложением своей просьбы о подстрочнике стихотворения Бараташвили, и на моё счастье она откликнулась. Аккурат накануне православного Рождества я получил от неё не только оригинал стихотворения и его подстрочник, но и транслит; рассмотрев его, я установил некоторые формальные особенности «Синего цвета». Чтобы проникнуть в текст оригинала, мне пришлось некоторое время учиться произносить вслух непривычные для русского человека звукосочетания, но в конце концов я – не скажу, выучил, – но проникся фантастическим звучанием оригинала, транслит коего хочу привести целиком.

Циса пэрс, лурджса пэрс,

пирвелад кмнилса пэрс

да ар амквекниурс,

сикрмитан вэтрподи.

Да ахлац, рос сисхли

маквс гациэбули,

впицав мэ – ар вэтрпо

ар одэн пэрса схвас.

Твалебши мшвэниэрс,

вэтрпи мэ циса пэрс;

мосрули иги цит

гамокртис сиамит.

Пикри мэ санатри

мимицэвс циса кэдс,

ром эшхит дамднари

шэвэрто лурджса пэрс.

Мовквдэби – вэр внахав

црэмлса мэ мшоблиурс, –

мис мацвлад ца лурджи

дамапрквэвс цварс циурс!

Самарэс чэмса рос

гарс нисли моэцвас, –

игица шэсцирос

циагма лурджса цас!

Как удалось установить, формальная составляющая «Синего цвета» (кроме идентичного во всех строфах размера) меньше всего интересовала его гениального автора. Первые три строфы написаны двустишиями, вторые три – с помощью перекрёстных рифм. Насчёт рифм пришлось призадуматься. Вторые двустишия первой и второй строф оказались нерифмованными, в четвертой строфе краесогласие, связывающее вторую и четвертую строки, оказалось не вполне точным, а в пятой строфе никак не рифмовались между собой первый и третий стихи. Как же переводить? С одной стороны, был соблазн сохранить рифмополе оригинала, с другой – имеется текст Пастернака с абсолютно точными рифмами. А то, что мой перевод будут сравнивать с пастернаковским, заранее отдавая пальму первенства классику, не подлежало сомнению. И поскольку Пастернак, перелагая «Синий цвет», передал краесогласия точно, пришлось допустить слабину, то есть переводить так же, как и он.

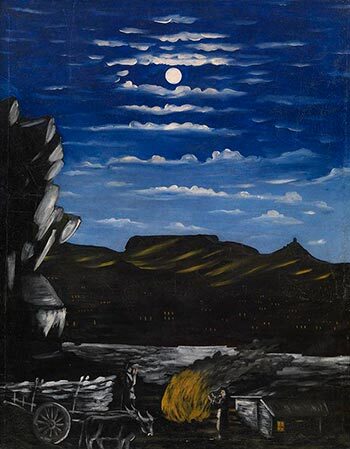

И последнее. Перевод любимого мною стихотворения Бараташвили – это своего рода низкий поклон Грузии, которая была моим домом без малого два года, когда я служил в рядах Советской Армии. До сих пор моя память хранит названия поселков (Патара Лило, Дили Лило, Варкетили); потрясающее грузинское гостеприимство (мимо сельского праздника нам, солдатам, нельзя было пройти: запоят и закормят); неподражаемые застолья, когда хмелеешь не столько от великолепного вина, сколько от праздничного соединения душ. Было и неповторимое лакомство – лаваш с виноградом, когда в тощем солдатском кошельке находился лишний полтинник. Были и набеги на виноградники, когда садовники, заставая нас там, не только не отбирали уже собранное в сидоры, но и добавляли ящик-другой от себя («Солдат, ты только не воруй. Приди, попроси – сами дадим!»). Были и самовольные отлучки в красавец Тбилиси, где, несмотря на гражданку (гражданскую одежду), в нас все равно признавали солдат и всюду пускали без очереди. Были и фуникулёрные полёты на гору Мтацминду, и посещение могилы Грибоедова, и много чего ещё, о чем не забыть никогда...

* * *

В чистый лазурный цвет,

в первоначальный свет,

в синий надмирный тон

с юности я влюблён.

Но и когда мой пыл

в жилах почти остыл,

я ни с каким другим

цветом несовместим.

Дорог мне с давних пор

глаз бирюзовых взор;

небом заворожён,

счастьем лучится он.

Властно влекут мои

думы меня в эфир,

где, растворясь в любви,

в горний вольюсь сапфир.

Вряд ли слезой родной

мой окропят исход,

но на меня росой

небо лазурь прольёт.

Мгла над холмом моим

встанет, но пусть она

будет, как жертвы дым,

в небо вознесена!

Юрий Лифшиц

5–23 января 2009

г. Орск

P. S. Выражаю огромную благодарность и глубокую признательность Ирине Санадзе, подарившей автору настоящей статьи счастье работы над переводом «Синего цвета» Н. Бараташвили.

Иди вперёд

Иди вперед всегда, мой друг,

Не сожалей о прошлом.

А если станет грустно вдруг

От прожитого тошно,

Не смей рыдать, себя жалеть

И опуститься на колени,

Учти уроки прошлых лет,

Достигни своей цели.

И пусть смеются тебе вслед,

Пусть проклинают за спиною.

Твори добро, расти свой хлеб,

Во благо тех, кто за тобою.

Устал? Передохни чуток.

И снова в ратный путь…

Устал? Воды испей глоток.

И снова в путь, и снова в путь…

23.06.2016 г.

https://t.me/lirik_rnd/1220

Сентябрьские метаморфозы

Всё мелодичней музыка дождя.

И счёт годам опять ведёт кукушка.

Калины ягоды как искорки блестят.

Желтеет леса дальняя опушка.

Последние бутоны дарят розы.

И астр соцветья провожают осень.

Лист облетает с засыпающей берёзы.

А среди туч всё реже неба просинь.

Вот осень… Это время быть собой.

Остыть от летней жаркой страсти.

Легко меняться, стать совсем другой

И принимать предзимнее ненастье.

Она

Она так красива, юна и прекрасна,

Как утро весеннее — светлая вся.

В те ночи, когда тишина была ясной,

Нам звёзды шептали про нас — про себя.

Бессонные ночи пронизаны были

Любовью, что жгла до последней черты.

Остались вдвоём в этом маленьком мире —

Без слов, без границ, без обид, суеты.

Когда закружилась комната в танце,

И воздух дрожал от дыханий и слов,

Я целовал её — в каждом касанье

Пылала душа и горячая кровь

Больше стихотворений в Телега

Автор текста - София Егорова. Где же теперь любовь? Поёт - Андрей Бурдуковский. Музыка - Alexander Pierce

бридж:

Город ночной

Ты рядом красивая

Гуляем с тобой

Нет на свете счастливее

Это увы давно

Только лишь прошлое

Знаю одно,

Всё было как в кино

1 куплет:

Помнишь гуляли мы под луною

И фонари светили нам

Мы танцевали нежно с тобою

И унеслись к нашим мечтам

Как же так вышло, счастья не слышно

Сердце стучит не с любовью в такт

Мы вдруг расстались, сразу растаял

Тот сказочный сон, наш последний закат

припев:

Где же теперь любовь

За горизонтами, листьями жёлтыми

Вдаль улетело всё

Те времена я вспоминаю вновь и вновь

2 куплет:

Знаешь быть может, знаешь быть может

Нужна любовь лишь для того

Чтоб вспоминать те чувства до дрожи

Как было нам с тобою легко

С днями, ночами время умчалось

Но я не могу всё позабыть

Думали мы под солнца лучами

Что нам друг друга не разлюбить

припев:

Где же теперь любовь

За горизонтами, листьями жёлтыми

Вдаль улетело всё

Те времена я вспоминаю вновь и вновь

бридж:

Город ночной

Ты рядом красивая

Гуляем с тобой

Нет на свете счастливее

Это увы давно

Только лишь прошлое

Знаю одно,

Всё было как в кино

припев:

Где же теперь любовь

За горизонтами, листьями жёлтыми

Вдаль улетело всё

Те времена я вспоминаю вновь и вновь

СЛУШАТЬ НА ЯНДЕКС МУЗЫКЕ