источник

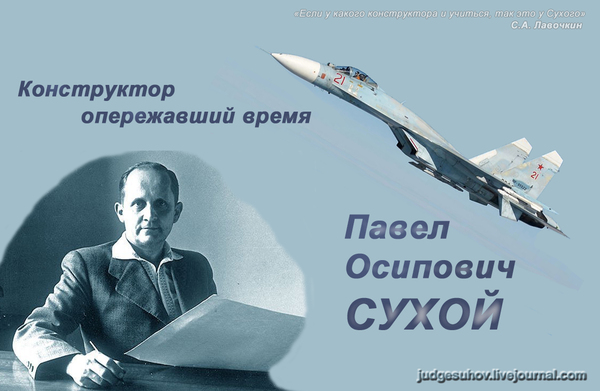

Есть в нашем прошлом такие люди, которые... как бы это получше сказать... предвосхищают историю, что ли. Смотрят в такие дали, куда их современники даже не отваживаются поднять взгляд. Превосходят свое время. Одним из таких людей был авиаконструктор Павел Осипович Сухой.

15 сентября исполнился 41 год, как ушел из жизни этот выдающийся Человек.

Сухая страничка его биографии в википедии читается, как детектив.

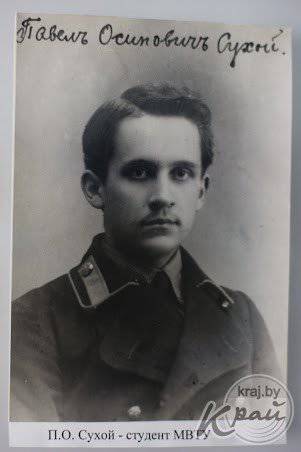

Родился в 1895 году на территории современной Белоруссии в крестьянской семье. Поступил в Гомельскую гимназию, которую окончил с серебряной медалью.

Влюбился в авиацию после показательных полетов Уточкина над Гомелем, и с тех пор грезил только этим.

После окончания гимназии в 1914 г. рвется в Императорское Высшее техническое училище в Москве, — единственное учебное заведение РИ, где изучались теоретические и технические проблемы воздухоплавания на аппаратах тяжелее воздуха.

В техучилище в приеме отказывают (потому что его дядя вместо подлинников документов сдает копии). Поступает в Московский университет. Но через год все таки поступает в Техническое училище.

Первая мировая война. Призыв на фронт. На фронте переболел туберкулезом, вернулся домой.

1919 г. - семья Сухого, гонимая наступающими поляками, переезжает в Гомель. Скитаясь по окрестным деревням, Павел Осипович занят поисками пропитания для семьи (у Сухого - 5 сестер). Переболевает брюшным тифом и скарлатиной.

В 1921 году едет в Москву - возвращается в МВТУ. Вступает в кружок воздухоплавания (руководитель - легендарный Николай Жуковский).

Параллельно с учебой - идет на работу. Сперва подрабатывает, участвует в проектировании дирижаблей в КБ Фомина. Затем в 1924 г. идет в ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт), в Экспериментальный отдел чертежником.

В 1925 г. - сдает диплом и заканчивает МВТУ, дипломный руководитель - Андрей Туполев.

Идет на завод № 156 вначале — инженером-конструктором, затем — начальником бригады.

По приглашению Туполева переходит в АГОС (КБ ЦАГИ).

У Туполева "зеленый Сухой" (невиданное дело!) сразу возглавляет группу по строительству цельнометаллического истребителя И-4 (АНТ-5).

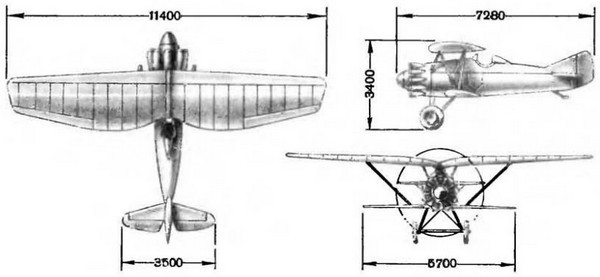

Полутораплан И-4 (АНТ-5)

Затем инновационный И-14 с убирающимся шасси (за которое Сухого чуть не "съели" коллеги), оснащенное тормозной системой, полностью закрывающимся фонарем кабины пилота (отапливаемой), гладкой обшивкой фюзеляжа, стойками с масляно-пневматической амортизацией.

Инновационный И-14 (АНТ-31)

В этом проявляется его фирменный стиль проектирования. Без оглядки на авторитеты и проверенные решения, все для решения поставленной цели - увеличения скорости.

Как скажет впоследствии Маршал авиации, Герой Советского Союза Иван Пстыго:

«Я горжусь тем, что мне довелось летать на машинах Павла Осиповича Сухого. Это был выдающийся человек и конструктор. Случалось, он принимал решения, которые казалось, противоречили общепринятым представлениям, были непонятны даже для специалистов. Но проходило время, и все убеждались, что идея конструктора правильна. Его способность предвидения всегда поражала».

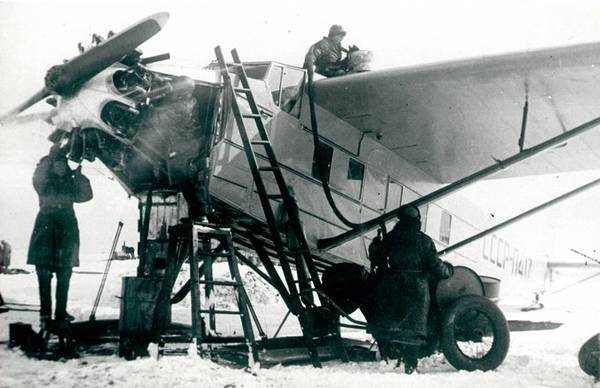

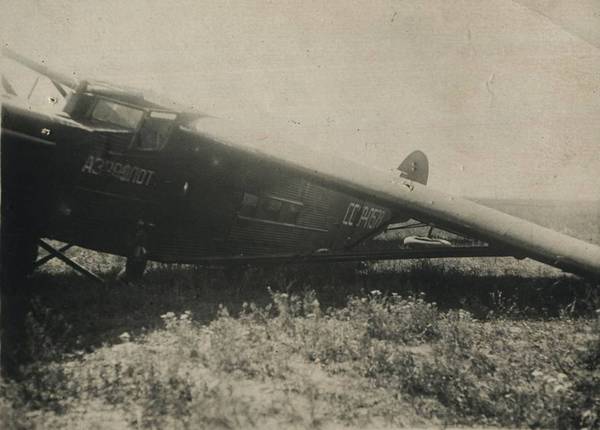

Далее Сухой является ведущим конструктором "рекордного" АНТ-25 (да, это тот, на котором летал знаменитый Валерий Чкалов и устанавливались рекорды дальности).

В 1939 г. Сухой возглавляет собственное КБ. Участвует в конкурсе на ближний бомбардировщик "Иванов".

Выходит победителем из 6 кандидатов. Самолет получается очень удачным. От других советских самолётов данного класса отличался передовой технологией изготовления и хорошим обзором из кабины. Изначально предполагался цельнометаллическим, но дефицит алюминия в СССР не позволил реализовать это.

Позже ближний бомбардировщик ББ-1 переименуют в Су-2.

Ближний бомбардировщик ББ-1 (Су-2)

Затем работа над бронированным штурмовиком Су-6, превзошедшим легендарный Ил-2 почти по всем параметрам, но не пошедший в серию вследствие проблем с производством двигателя.

За создание Су-6 Павел Осипович в 1943 году удостоен Сталинской премии.

Штурмовик Су-6

Кстати, интересный факт - Павел Осипович свободно читал авиационную техническую литературу на немецком языке, а также, хорошо владея латынью, со словарем — на ряде европейских языков — английском, французском, итальянском и других. Позднее в переводах технической литературы с английского и французского ему помогают жена Софья и дочь Ирина.

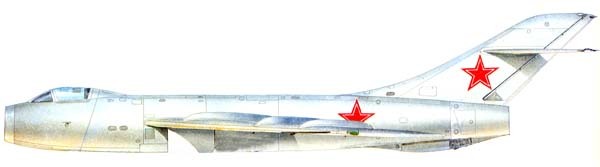

После войны - первая реактивная машина КБ. Су-9.

Сухой тщательно доводит истребитель до ума - Су-9 взлетает осенью 1946 г., на полгода позже конкурнетов. МиГ-9 и Як-15 идут в серию, а места на заводах "Сухому" не остается.

Между тем самолет в духе Павла Осиповича: впервые в СССР были применены катапультируемое кресло, тормозной парашют, гидроусилители системы управления и другие новшества.

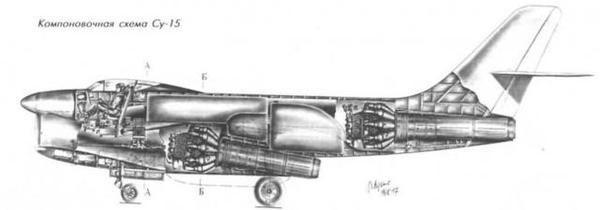

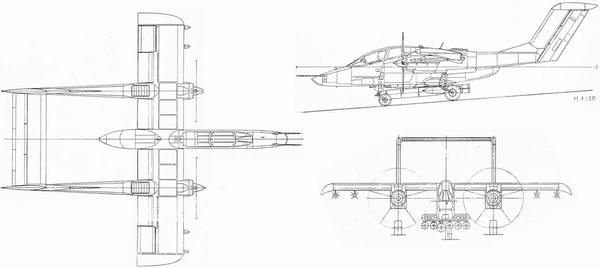

Двухдвигательный истребитель-перехватчик Су-15 (1949)

До 1949 года в КБ создаются истребители Су-15 и Су-17 (не путать с более поздними Су-15 и Су-17), оснащенные стреловидным крылом. Су-17 был первым в мире самолетом, на котором вопрос обеспечения безопасного покидания самолета пилотом на максимальных высотах и скоростях был решен с помощью отделяемой герметичной кабины. Машина была изготовлена и доставлена на аэродром для проведения летных испытаний. Но этому истребителю, опережавшему свое время, не довелось подняться в воздух из-за ликвидации в 1949 году КБ. Сухому при этом предложили заняться ракетной тематикой. Сухой отказывается и идет в КБ к Туполеву заместителем.

Су-17 (1949)

В 1953 году Павлу Осиповичу предлагают возглавить КБ-1, которое с июля 1952 года занималось исследованием американского истребителя F-86 «Сейбр» (трофей с Корейской войны) с целью его воспроизводства в СССР. Но Павел Осипович не был бы самим собой, если бы плелся у кого-то в хвосте. Он добивается закрытия бесперспективной темы и берется за новые прогрессивные проекты.

F-86 Сейбр" (слева) и МиГ-15 (справа, выше)

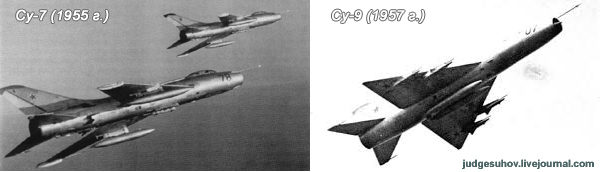

КБ приступает к разработке фронтового истребителя С-1. А уже весной 1956 года, этот самолет достиг в горизонтальном полете рекордной скорости в 2170 км/ч. Параллельно шло проектирование и первого советского самолёта, оснащенного треугольным крылом - перехватчика Т-3. Эта машина также показала выдающиеся характеристики. На ней в 1959-1962 годах было установлено несколько мировых рекордов высоты и скорости полёта. Обе машины пошли в крупносерийное производство, получив наименования Су-7 и Су-9 (не путать с первым реактивным Су-9 1946 г.).

После ошеломляющего показа этих машин в ходе воздушного парада в 1956 года, западная пресса назвала П.О. Сухого "конструктором, вышедшим из тени". В июне 1957 года П.О. Сухому присваивается почетное звание Героя Социалистического Труда.

На базе Су-7 в дальнейшем был создается новый тип боевого самолета - истребитель-бомбардировщик Су-7Б, предназначенный для ударов по наземным целям.

Су-9, имевший на вооружении новейшие, на тот момент времени, управляемые ракеты класса «воздух-воздух», стал основой первого в нашей стране автоматизированного авиационного комплекса перехвата. Дальнейшее развитие истребителя Су-9 - самолет Су-11 с более мощной РЛС и новым вооружением. Долгие годы эти машины были самыми скоростными и высотными среди серийных советских самолетов.

в 1960 году - работа над новым перехватчиком. В ходе работ над модернизацией Су-11 рождается совершенно новый самолет - Су-15, про который маршал авиации Е.Я. Савицкий сказал:

"Создай Павел Осипович Сухой только этот один самолёт, - его уже можно было бы называть выдающимся авиаконструктором, а на его счету множество и других замечательных машин".

1966 г. - первый полет самолета с изменяемой геометрией крыла Су-22И, родившегося как дальнейшее развитие Су-7Б и позже получившего наименование Су-17.

Истребитель-бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла Су-17

Затем был сверхзвуковой бомбардировщик-убийца авианосцев "Сотка" он же Т-4. Это был первый в мире летательный аппарат, оснащенный дистанционной системой управления (ЭДСУ). Самолет был очень прорывным и революционным, и в серию... так и не пошел.

Подробнее о трагической истории этого уникального самолета и его младшего брата Т-4МС - здесь.

Т-4 "Сотка"

Позже наработки по "сотке" легли в основу многорежимного стратегического бомбардировщика Ту-160.

Опыт Вьетнамской войны показал, что с появлением ЗРК фронтовая авиация ушла на малые и сверхмалые высоты. Стране понадобился новый ударный самолет, умеющий летать на малой высоте с огибанием рельефа местности. Им стал фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Су-24.

Су-24 стал первым самолетом с системой катапультирования, обеспечивавшей спасение экипажа практически на всех режимах полета, включая этапы нахождения на земле (режим "0 - 0").

Фронтовой бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла Су-24

Последней машиной Павла Осиповича стал штурмовик Су-25, разработку которого КБ начало в инициативном порядке. Военные на тот момент списали штурмовики как класс и потому их реакция на проект была отрицательной.

Но Сухой твердо стоял на своем.

«Продолжайте работу, — сказал он конструкторам, работавшим над проектом штурмовика, - Военные сами не понимают, что им нужен именно этот самолет. Пройдет немного времени, и все встанет на свои места».

И действительно - прошло немного времени и военным срочно понадобился штурмовик. Началась война в Афганистане.

Штурмовик Су-25

15 сентября 1975 года Павел Осипович умер, но можно сказать, что он приложил руку к еще одному замечательному самолету - истребителю завоевания превосходства в воздухе Су-27.

Аэродинамическая схема, размерность, использование интегральной компоновки и неустойчивости в продольном канале, а также некоторые другие решения для самолета Т-10 (так назывался прототип Су-27), определившие успех будущего истребителя - были выбраны именно Павлом Осиповичем Сухим.

Истребитель завоевания превосходства в воздухе Су-27

Павел Осипович Сухой - доктор технических наук, Дважды Герой Социалистического Труда, Кавалер трёх орденов Ленина (1945, 1957, 1975), орденов Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени (1938), Красной Звезды (22.12.1933) и «Знак Почёта» (1936), лауреат государственных премий, депутат верховного совета СССР (1958-1974) при всех своих способностях и регалиях был отличным коллегой и руководителем, отзывчивым человеком.

Вот что говорят о нем современники:

Владимир Балуев, российский инженер-авиаконструктор; начал работать в бригаде Павла Сухого с 1929 года:

«...Подкупали вежливость, спокойствие, работоспособность Павла Осиповича, его четкие ответы на все задаваемые вопросы, внимание и благожелательность к начинающим конструкторам... Молодые конструкторы рвались в бригаду Сухого, там было особенно интересно. ...Он не терпел безответственного отношения к порученному делу, пустопорожних разговоров, подхалимства, недисциплинированности, очковтирательства. Сам Павел Осипович был отличным конструктором-новатором... Он умел... вызвать интерес к теме, заставить мыслить, искать новые пути...»

Леонид Кербер, российский авиаконструктор, заместитель Генерального авиаконструктора Андрея Туполева:

«Я познакомился с Павлом Осиповичем Сухим (в 1937 году), когда два самолета АНТ-25 начали непосредственно готовить к перелету в США. Сухой был ведущим конструктором этих машин... Необыкновенный педантизм... Врожденные черты характера Павла Осиповича - внутренняя убежденность в своей правоте, невозмутимость... Мне посчастливилось работать со многими крупными авиаконструкторами. И, к чести Павла Осиповича, ...почти никто из них не обладал такой выдержкой и самоконтролем, способностью сдерживать в себе гнев, раздражительность, возмущение, как Павел Осипович Сухой.»

А. К. Аронов, российский инженер, Ведущий авиаконструктор упраздненного Конструкторского бюро В. Г. Ермолаева (после его смерти) в 1946 году:

«Мы были наслышаны об особой требовательности Павла Осиповича... Но в первые же дни стало ясно, что перед нами - образец истинного руководителя. Личный пример деловитости, требовательности к дисциплине и порядку, стремление вникать в самую глубину решаемой задачи, корректность в обращении, ни малейшего панибратства и врожденная интеллигентность были присущи нашему новому Главному конструктору. ...Сдержанность и «сухость» Павла Осиповича вовсе не означали его душевную сухость, он был заботлив и чуток к людям.»

За выдающиеся работы в области авиационной науки и техники Павел Осипович награждён золотой медалью имени академика А. Н. Туполева № 001 Академии наук СССР (1975), посмертно.

Но лучше всего о его конструкторский гений характеризуют коллеги:

Маршал авиации С.И. Руденко:

«При выборе параметров нового самолёта, зачастую идя на риск, Павел Осипович Сухой брал к разработке исключительно наивысшие данные, которые были на грани возможности науки и техники того времени, а порой даже несколько выше. И главное, он воплощал все это в реальность.»

Советский Генеральный конструктор авиационной техники, Герой Социалистического труда Архип Люлька:

«Павел Осипович Сухой создал образцы авиационной техники на острие науки, на грани научной фантастики. Первым среди других Генеральных конструкторов он находил решения, определявшие профиль современных самолетов.»

Советский авиаконструктор дважды Герой Социалистического Труда, Лауреат четырёх Сталинских премий Семён Лавочкин:

«Если у какого конструктора и учиться, так это у Сухого»

Советский авиаконструктор академик Олег Антонов:

«Все [советские] Генеральные авиаконструкторы, несомненно, высокообразованные люди, а Павел Осипович Сухой в науке был все-таки выше всех нас, хотя и не имел звания академика. Я не отступлю от истины, если назову Павла Осиповича квинтэссенцией нашей [советской] авиации.»

![J8N Kitsuka [Немного исторических фотографий] История, Япония, Авиация, Авиация второй мировой, История авиации, Длиннопост](https://cs8.pikabu.ru/post_img/2017/03/09/9/1489071915180831193.jpg)

![J8N Kitsuka [Немного исторических фотографий] История, Япония, Авиация, Авиация второй мировой, История авиации, Длиннопост](https://cs8.pikabu.ru/post_img/2017/03/09/9/1489071914182037466.jpg)

![J8N Kitsuka [Немного исторических фотографий] История, Япония, Авиация, Авиация второй мировой, История авиации, Длиннопост](https://cs9.pikabu.ru/post_img/2017/03/09/9/1489071915123314813.jpg)

![J8N Kitsuka [Немного исторических фотографий] История, Япония, Авиация, Авиация второй мировой, История авиации, Длиннопост](https://cs8.pikabu.ru/post_img/2017/03/09/9/1489071916146613179.jpg)

![J8N Kitsuka [Немного исторических фотографий] История, Япония, Авиация, Авиация второй мировой, История авиации, Длиннопост](https://cs8.pikabu.ru/post_img/2017/03/09/9/1489071917127963990.jpg)

![J8N Kitsuka [Немного исторических фотографий] История, Япония, Авиация, Авиация второй мировой, История авиации, Длиннопост](https://cs8.pikabu.ru/post_img/2017/03/09/9/1489071917176742790.jpg)

![J8N Kitsuka [Немного исторических фотографий] История, Япония, Авиация, Авиация второй мировой, История авиации, Длиннопост](https://cs9.pikabu.ru/post_img/2017/03/09/9/1489071918128019922.jpg)

![J8N Kitsuka [Немного исторических фотографий] История, Япония, Авиация, Авиация второй мировой, История авиации, Длиннопост](https://cs9.pikabu.ru/post_img/2017/03/09/9/1489071918179387412.jpg)

![J8N Kitsuka [Немного исторических фотографий] История, Япония, Авиация, Авиация второй мировой, История авиации, Длиннопост](https://cs8.pikabu.ru/post_img/2017/03/09/9/1489071919134998531.jpg)