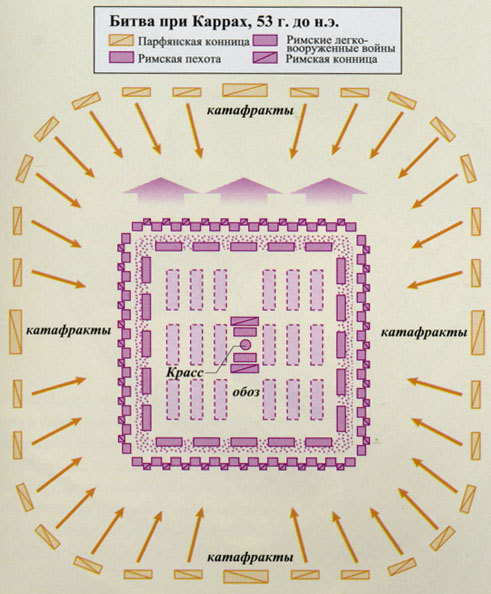

Искусство войны. Ледовое побоище: главная тайна успеха Александра Невского

"Три топора" - это повод)) 777 лет - именно столько исполнилось вчера с даты Ледового побоища. По этому случаю - АВТОРСКАЯ и сугубо обсуждаемая версия сражения. К удивлению своему, обнаружил, что первый вариант этого разбора кто-то уже переливал на Пикабу года 4 назад, но новый текст существенно исправлен.

777 лет назад, 5 апреля 1242 года, произошла одна из знаменитых битв русской истории — Ледовое побоище между войсками князя Александра Невского и Ливонского ордена. Но до сих пор нет убедительного объяснения: как Невскому удалось спровоцировать рыцарей на атаку клином, при которой им явно грозило окружение? Ответ, возможно, заключается в том, что русский полководец сумел поставить себе на службу условия местности и саму природу.

Рассказ о битве начнем с довольно жаркого предмета спора историков — численности обеих армий. Оценки расходятся полярно: если русские летописи сообщают о 400 павших рыцарях, 50 пленных и бесчисленном множестве погибшей пехоты, то в хрониках самого ордена говорится, что на одного немецкого воина приходилось чуть ли не 50-60 русских. Это явное «поэтическое преувеличение» в обратную сторону, чтобы оправдать разгромное поражение.

Знаменитый кадр из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» (1938 г.)

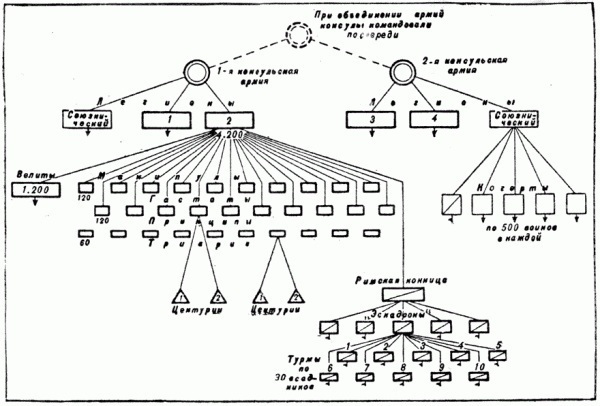

Чтобы не зацикливаться на долгом анализе, возьмем цифры, которые отличаются от принятых в отечественной историографии, но кажутся наиболее реальными, если исходить из мобилизационных, как сказали бы в наше время, возможностей Александра Невского и Ливонского ордена (иногда пишут — Тевтонского, и это не ошибка, он являлся своего рода «головной конторой» для ливонцев), а также из хода сражения и потерь в нем. Это порядка 4-5 тысяч воинов, в большинстве своем пеших, у Александра и примерно 2-2,5 тысячи — у ливонцев. Скорее всего, самих «орденских братьев» действительно было немного, но никак не 20-25 человек, как, например, считает вслед за западными хронистами Лев Гумилев. С другой стороны, с каждым «братом» шли в бой еще и «полубратья» - оруженосцы и другие слуги, конные и пешие, а русские летописцы могли не разбираться в подобных тонкостях. Исходя из всего этого, получаем, что орден имел порядка 100-150 рыцарей, плюс конные оруженосцы (обычно по одному на рыцаря, но число могло варьироваться), остальное войско составляли пешие кнехты и союзники - «чудь». Так русские летописи называют финно-угорские племена эстов, отсюда, собственно, и название озера — Чудское.

По поводу численности войск нужно сделать еще одну оговорку: в Средневековье профессиональный рыцарь вполне мог разобраться с отрядом из 10-20 пеших ополченцев, да и более серьезно обученных воинов — тоже. На равных с ливонскими «братьями» и их конными оруженосцами могла биться только княжеская дружина самого Невского. Сколько было дружинников? Об этом мы можем судить по Невской битве 1240 года, где русская армия, которую правильнее было бы назвать небольшим отрядом, включала всего тысячу человек. Причем к Александру присоединились ижоряне, так что его собственная дружина вряд ли насчитывала больше 400-500 бойцов. Таким образом, если брать качественное соотношение войск, преимущество Александра на Чудском озере было довольно шатким и могло легко растаять под ударами рыцарей на поле боя.

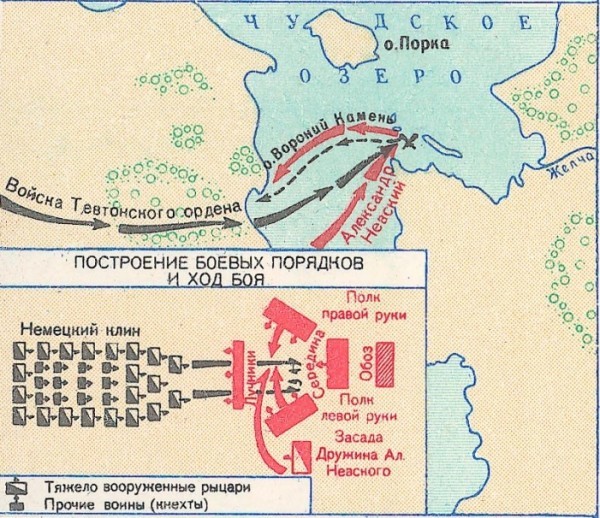

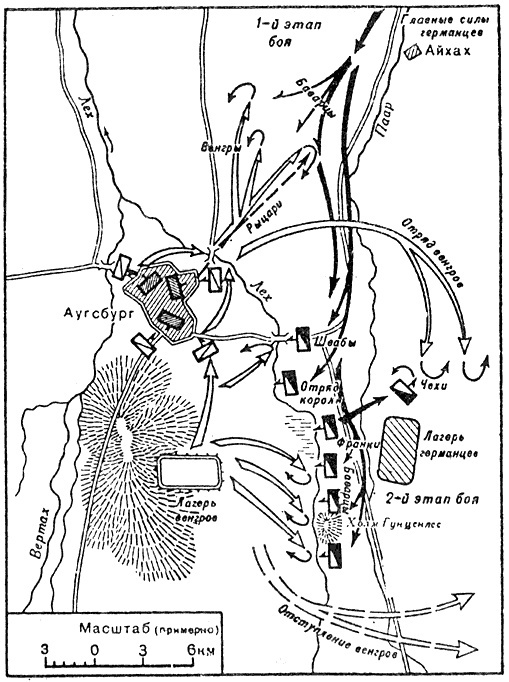

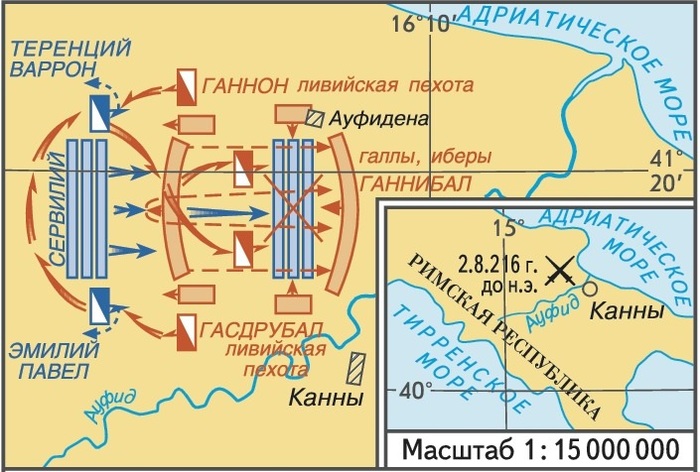

Традиционная схема сражения хорошо известна. Александр Невский поставил в Срединный полк воинов ополчения, а на флангах разместил профессиональных бойцов. Когда рыцари пробили Срединный полк своей «кабаньей головой» (рыцарский клин, внутри которого шла пехота), они застряли в стоявших позади обозах. Тем временем лучшие бойцы навалились на них с флангов, а дружина самого Александра — с тыла. Ливонцам удалось частично вырваться из окружения, но на льду озера тяжелые доспехи сыграли с ними злую шутку — значительная часть войска утонула.

Схема Ледового побоища.

Всё, на первый взгляд, логично... Кроме одного. Главная тайна битвы: каким образом Невскому удалось добиться того, чтобы рыцари использовали именно такое построение, подвергая себя явной угрозе окружения?

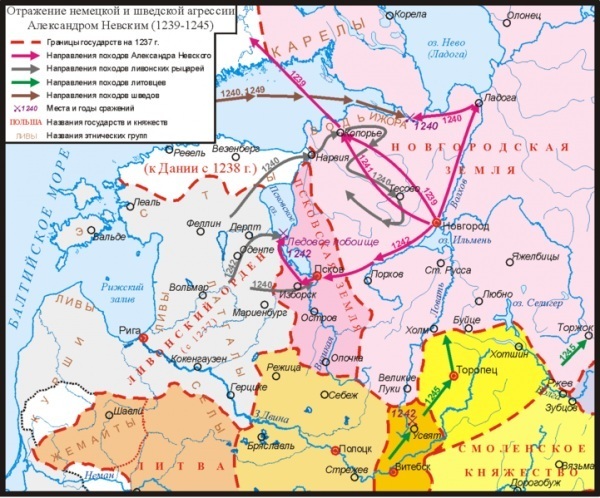

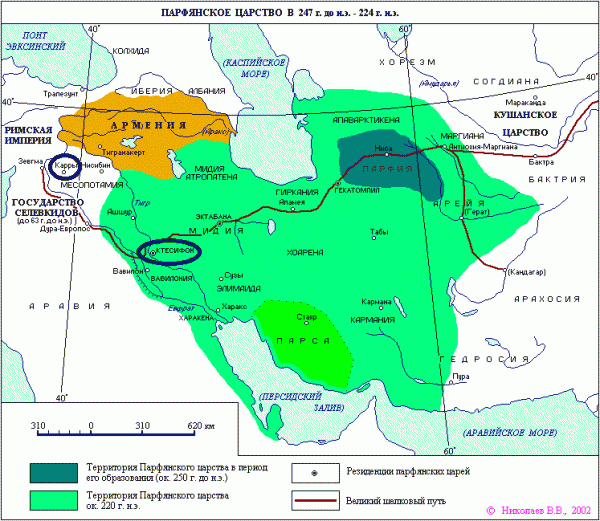

Чтобы понять это, рассмотрим события, начиная с предыстории. Владимиро-суздальский князь Александр Невский, призванный на помощь Новгороду, выбил ливонцев из новгородских и псковских земель. Чтобы предотвратить угрозу дальнейших нашествий, нужно было нанести «рыцарям креста» окончательное поражение. Стратегической задачей Невского стало выманивание ливонцев на решающую битву, и Чудское озеро в зимнее время прекрасно подходило для этой цели. Как можно убедиться по карте, оно разделяло тогдашние владения Пскова и собственно ордена. Ждать, пока Невский сам двинется на территорию врага, для рыцарей было бессмысленно: у Александра — численное превосходство, он может переправить крупные отряды в нескольких местах, а организовать оборону по всему берегу (озеро подо льдом — один сплошной «брод») у ливонцев не хватит сил. Выбора у рыцарей не оставалось — чтобы защитить свои земли, им пришлось атаковать первыми.

Карта походов шведов и ливонцев на русские земли. Обратите внимание на пограничное положение Чудского озера.

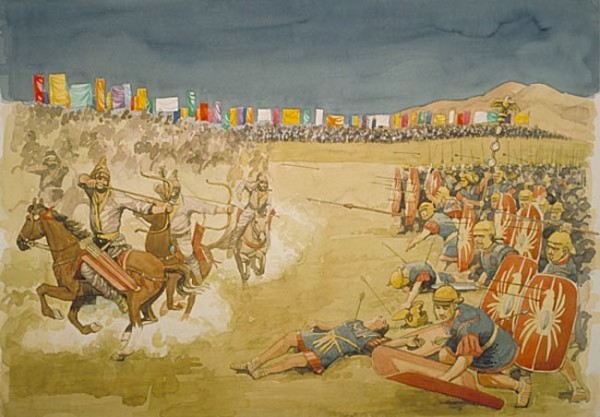

Но это не снимает ключевого вопроса: зачем рыцари в Ледовом побоище полезли на строй русской пехоты своей «кабаньей головой», или «свиньей», как прозвали этот строй русские летописцы? Ответ надо искать в условиях местности, которым почему-то уделяется мало внимания при разборе сражения. А именно они и сыграли ключевую роль.

Итак, Александр Невский заставляет ливонцев принять битву. Под ними — лед Чудского озера. А на дворе... апрель! Что должна делать тяжеловооруженная конница для того, чтобы у нее были хоть какие-то шансы на успех?

Правильный ответ: любой ценой и как можно быстрее пробиваться на твердый берег, иначе все войско провалится под тонкий лед. Отсюда и «кабанья голова»: тактическая задача ливонцев заключалась в том, чтобы быстро разбить строй русской пехоты, выскочить на берег, перестроиться и там уже задать войску Александра хорошую трёпку.

Но мудрый Невский, предвидя такой оборот дела, заранее приготовил ливонцам ловушку. Этой ловушкой стали обозы, которые он поставил позади Срединного полка. В том же месте начиналась естественная преграда — большие прибрежные валуны. При таких раскладах не очень-то перестроишься. Пока рыцари и их союзники, прорвав фронт Срединного полка, пытались создать подобие правильного строя, получая к тому же контрудары от настырных ополченцев, Александр Невский окружил их армию и точно направленными ударами загнал её обратно на лед. Заметьте: ливонцы прорвались из окружения только в сторону озера, остальные направления, очевидно, специально были наглухо перекрыты. Дальнейшее известно: враги русского князя нашли свою смерть в полыньях. Погибло порядка 400 ливонцев — вероятно, цифра объединяет и конных, и пеших - а также «бесщисла», как сообщают летописцы, их союзников-эстов. По меркам средневековых битв это весомые потери.

Александр Невский. С картины Павла Корина.

Ледовое побоище — не просто большой «мешок», каких в истории не так уж мало. Это пример блестящего использования полководцем условий местности и климата, а также великолепного умения предугадывать действия противника. Среди древнерусских князей Александр Невский в этом, пожалуй, не знает себе равных.

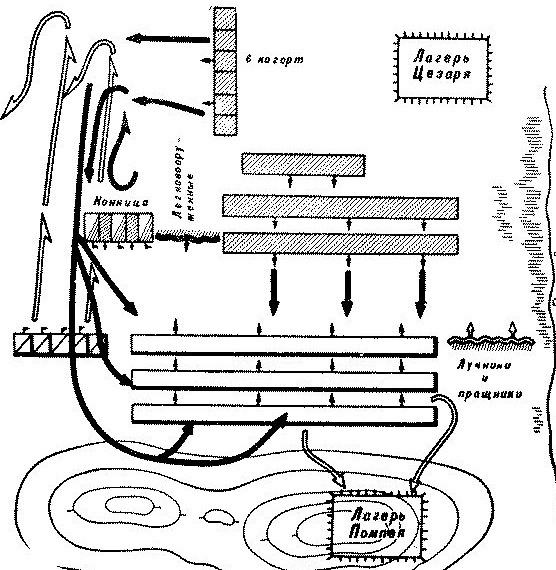

Это интересно! Талант оборачивать себе на пользу не только собственную силу и слабости врага, но и саму природу, часто отличает выдающихся военачальников от просто хороших. Один из классических примеров - бросок фельдмаршала Александра Суворова через Альпы в 1799 году: русский полководец нередко вел армию такими тропами, которые считались «непроходимыми», и по этой причине предугадать его действия было невозможно. Его противник, французский генерал Массена (будущий маршал Франции), впоследствии говорил, что «отдал бы все свои победы за Альпийский поход Суворова».

Войска Александра Суворова в Альпах в 1799 году.