Феодоровская икона Божией Матери и ее золотой оклад находятся в разных монастырях, но в одном городе!

В древнем городе на берегу реки Волги находится «царский» монастырь, колыбель династии Романовых.

Я говорю об Ипатьевском монастыре в Костроме. По традиции, которую установила Екатерина, сюда обязаны были приезжать российские императоры хотя бы один раз за свою жизнь.

Сейчас в Ипатии в Палатах бояр Романовых находятся Музей дома Романовых в Царских чертогах и сокровищница Ипатьевского монастыря.

Ризница монастыря хранит богатую коллекцию церковных древностей, какую встретишь лишь в очень немногих старинных монастырях России.

В ризнице находится много старых икон, большинство из которых пожертвованы боярами Годуновыми.

Живя в Костроме, главной иконой города я считала Чудотворную Феодоровскую икону Божией Матери.

Эта икона почитается верующими как покровительница семейного очага.

Феодоровской иконой инокиня Марфа благословила в 1613 году на царствие своего сына, 16-летнего Михаила Романова. И именно с 17 века эта икона стала главной реликвией династии …

Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери хранится в Богоявленско-Анастасиином соборе одноименного монастыря в Костроме.

А вот золотой оклад иконы находится в стенах Ипатьевского монастыря.

Вот и получается, что Феодоровская икона Божией Матери и ее золотой оклад находятся в разных монастырях, но в одном городе Костроме!

Вы бывали в Костроме? Очень советую!

В следующий раз расскажу о других ценных экспонатах монастыря, подписывайтесь!

https://zen.yandex.ru/id/5fb68b94c1e29a4c87e834ab

Дмитрий Певцов-бессмертный горец

Листал тут дзен. Люблю почичать в конце рабочего дня и нахожу статью:

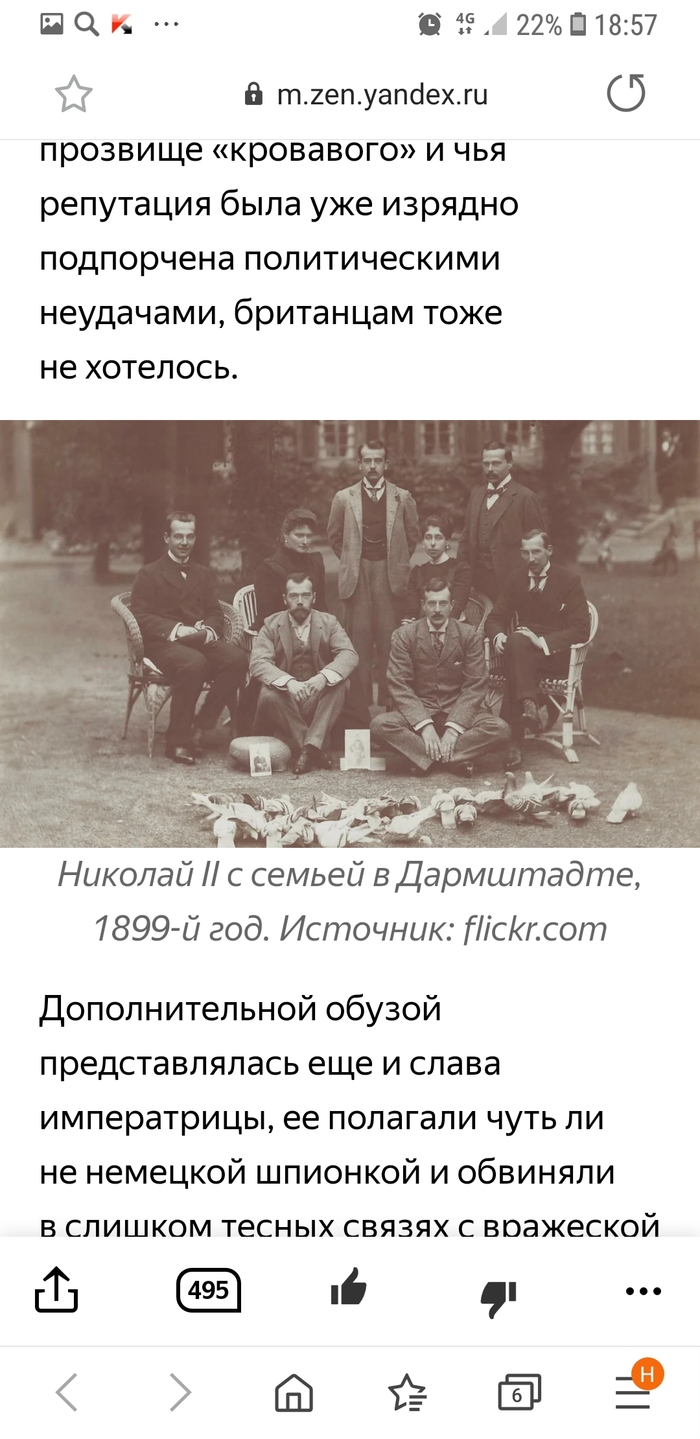

Читаю её и вижу фото:

Приближаем фотографию этого древнего немецко,английско и еще какого то там рода правящего родиной много лет назад... и видим вот кого

Певцов собственной персоной. Вампир. Горец. Вообщем они есть! И они неуловимы. А кто эти они...и почему они неуловимы...-а хрен их знает. Не нужны потому что никому. Как и певцов) всем бобра.

Сумасшедший вор, изгнанный из царской семьи и превративший пустыню в сад. Николай Константинович Романов

Чем интересно изучение многочисленных отпрысков династии Романовых - так это непредсказуемостью.

Казалось бы рождались люди с золотой ложечкой во рту, и все в их жизни должно быть заранее предопределено и предсказуемо, при таком то счастливом старте - но нет. Столько вариантов встречается совершенно по разному прожитых жизней, что иной раз читаешь и на имя посматриваешь, а не ошиблась ли ненароком - точно ли речь идет о человеке из этой семьи??

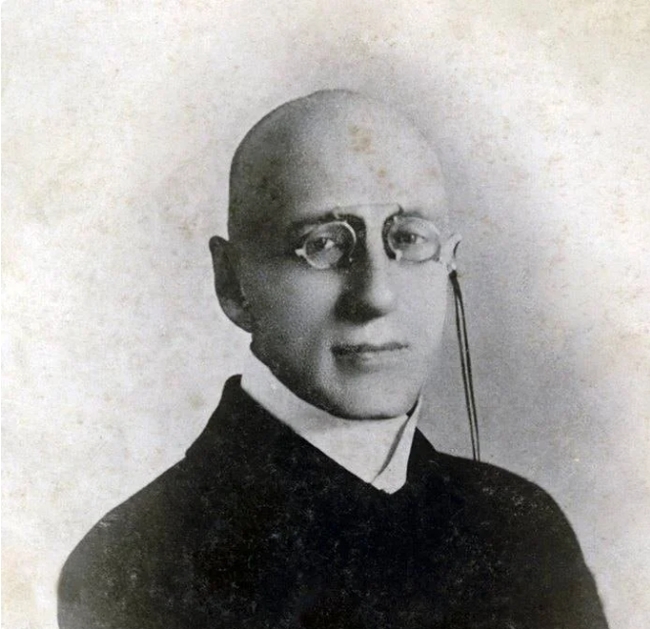

Лысый очкастый ботаник на заглавном портрете - Великий князь Николай Константинович (1850 - 1918 гг.) - внук императора Николая 1, от его сына Константина Николаевича, и племянник императора Александра 2.

Его родители:

Великий князь Константин Николаевич ( 1827 - 1892 гг.) второй сын российского императора Николая 1, младший брат императора Александра 2.

Великая княгиня Александра Иосифовна, урождённая Александра Фридерика Генриетта Паулина Марианна Елизавета Саксен-Альтенбургская (1830 - 1911 гг.) Пятая (младшая) дочь герцога Иосифа Фридриха Саксен - Альтенбургского (1789 - 1868 гг.) и принцессы Амалии Терезы Вюртембергской (1799 - 1848 гг.). Троюродная сестра своего супруга.

Всего у супругов было шесть детей, и Николай был старшим.

Николай (для близких - просто Никола), с детства отличался своеобразием, скупая и запоем читая книги о путешествиях, особенно азиатских, а так же демонстрируя неразборчивость в средствах для достижения цели - к примеру, известно, что когда у него однажды не было денег на леденцы, он их у торговца просто украл.

Он получил прекрасное домашнее воспитание, а затем, первым из Романовых, по собственной инициативе получил и высшее образование, окончив с честной серебряной медалью Академию Генерального Штаба.

Молодой офицер вел распутный образ жизни до такой степени, что когда его отец покинул семью, чтобы соединиться с балериной Анной Кузнецовой, его мать обвинила виновным в этом не мужа, а сына (княгиня никогда не отличалась большим умом). Якобы, посмотрел папенька, как распутничает сынок, да и пошел тоже по неправильной дорожке...

В 21 год Николай, внезапно влюбляется в женщину низкого происхождения, темного прошлого и легкого поведения, которая именовала себя Фанни Лир (1848 - 1886 гг.).

Фанни Лир, 1880 е гг.

Точно неизвестно, где он ее подцепил, но уже наутро следующего после знакомства дня Фанни подписала любопытный, составленный великим князем документ: ...Клянусь всем, что есть для меня священнейшего в мире, никогда и ни с кем не говорить и не видеться без дозволения моего августейшего повелителя. Обязуюсь верно, как благородная американка, соблюдать это клятвенное обещание и объявляю себя, душою и телом, рабою русского великого князя. Фанни Лир...

Николай устроил ей роскошную и веселую жизнь. Снял ей особняк в Петербурге и дачу в Павловске, осыпал драгоценными подарками, водил по дорогим ресторанам, возил по заграницам. Даже заказал ее мраморную статую.

Поскольку все делалось слишком открыто, а привязанность молодого великого князя, к, по сути, проститутке, была слишком сильной, семья решила принять действенные меры для того, чтобы разбить этот союз. 23-х летнего Николу отправили в Среднюю Азию, где в этот период велись активные военные действия, в Хивинский поход.

Перед отъездом он с Фанни посетил могилы предков в Петропавловском соборе, помолился там и подарил ей свой крестик, взяв обещание ждать его с войны. Он писал ей нежные письма, из которых видно, что князь очень любил эту женщину: ...Когда мне исполнилось двадцать, я вдруг понял, что у меня нет семьи. Мраморный дворец стал мне ненавистен. Ладно, – решил я, – найду себе другую семью.... Я пустился на поиски любви, искал ее среди петербургских женщин. От поисков я заболел, и чуть не умер. Наконец, я встретил Фанни, родственную душу, и умную и любящую. Это была она, моя единственная, та, которую я искал так долго!…Более года мы вместе! Дай Бог, чтобы и далее счастье наше не кончалось! ...

Взятие Хивы было тяжелым. Князь попадал в такие переделки, что его уже не ждали обратно живым. В одном из сражений под ним убили лошадь, в другом рядом с ним разорвалось ядро, и он чудом не был задет. Николай Константинович показал себя героем. И еще одно событие, определившее впоследствии его жизнь произошло во время этой войны - князь полюбил Среднюю Азию.

Вернулся он уже полковником и кавалером ордена Владимира 3 степени. И, в общем, его славное участие в опасной операции, окончившейся покорением Хивы, вышло смазанным. Во первых, он надеялся получить более высокую награду, во вторых, оказалось, что для того, чтобы покинуть армию мало было разрешения непосредственного начальства - нужен был приказ самого императора. Так, вчерашний герой был выставлен чуть ли не дезертиром.

Раздосадованный поведением родственников, и желая им досадить, он сделал попытку жениться на Фанни. В Петербурге это сделать было немыслимо - и влюбленные отправились в Вену. Однако там тоже не нашлось желающих вступать в конфликт с российским императором. К тому же за Николаем следила тайная полиция. В итоге - брак заключить не получилось, даже и за взятки, и пришлось вернуться в Петербург.

Здесь продолжились безумные траты на содержание любовницы, которой всего было мало. Князь влез в долги, но поскольку отдавать их было нечем - очень скоро в кредите ему везде было отказано. И на этом фоне произошло событие, совершенно потрясшее его семью. Его мать, Александра Иосифовна, обнаружила, что в ее личных покоях побывал вор! Были содраны три огромных бриллианта с оклада иконы, которой когда то Николай 1 благословил ее брак. Накануне у Николая Константиновича болела голова - и мать уложила его в своей спальне. Было понятно, что бриллианты украл он. Но князь все отрицал.

Вызвали полицию. Камни нашли в одном из ломбардов и цепочка опять привела к князю. Дело засекретили, и им занялся уже лично шеф жандармов, поскольку речь шла о царской семье. Тут Константин, отец Николая, назвал шефа жандармов мерзавцем и заявил, что он пытается оклеветать его сына (который твердо отрицал свою вину на всех допросах, и даже поклялся на Библии, что совершенно не при чем).

Тогда шеф жандармов, которому терять было нечего, озвучил историю императору Александру 2. Александр многое в жизни видал, но мысль, что родной племянник вор и клятвопреступник его шокировала. Он вызвал Николая и в лоб спросил - он ли украл бриллианты? И Николай так же в лоб ответил ему - Да!!!

Выяснилось так же, что на великом князе висит грандиозное количество долгов, и что причиной всего этого ужаса и в итоге - нравственного падения, были траты на роскошную жизнь его любовницы.

Замять историю можно было бы для других, но как жить с таким человеком в родной семье?

Фанни быстренько выслали за пределы империи, а Николая... признали сумасшедшим. Ну потому что не мог вменяемый человек наворотить таких дел. Семья отказалась от него, в бумагах, касающихся Императорского Дома, запрещалось упоминать его имя, а принадлежавшее ему наследство передавалось младшим братьям. Он также лишался всех званий и наград и вычёркивался из списков полка. Он высылался из Петербурга навечно и был обязан жить под арестом в том месте, где ему будет указано.

Николаю Константиновичу было 24 года. И у него началась новая жизнь.

В двух словах скажу о его последующей личной жизни. Он многократно сходился с разными женщинами, которые рожали от него детей, женился, потом еще раз, запятнав себя двоеженством, и, в общем, его отношения с женским полом были таковы, что вполне подтверждали его характеристику как человека безумного и лишенного всяких нравственных принципов. Все было очень запутанно. Как все время так складывалось...

В частности, в 45 лет он выкупил у казака за 100 рублей его дочь 17 - летнюю Дарью Часовитину, построил ей дом и прижил от нее нескольких детей. В обществе мог запросто появляться с женой и любовницей одновременно - все таки законная супруга имела железную выдержку...

В 52 года украл 15 - летнюю гимназистку Варвару Хмельницкую, примчавшись за ней на тройке лошадей, и обвенчался с ней в сельском храме. Все это время князь был женат, о чем опять забыл. После грандиозного скандала священника, который их обвенчал отправили в монахи, девушку с родней - в Одессу, а брак аннулировали.

Николай Константинович с официальной женой Надеждой Александровной, княгиней Искандер (урожденной Дрейер) в Ташкенте. Брак был заключен в 1878 году, расторгнут Священным Синодом, но при Александре 3 все таки опять был признан законным.

Николай Константинович с официальной женой Надеждой Александровной, княгиней Искандер (урожденной Дрейер) в Ташкенте. Брак был заключен в 1878 году, расторгнут Священным Синодом, но при Александре 3 все таки опять был признан законным.

Его многократно отсылали все дальше и дальше от Петербурга, и в итоге, он попал в Туркестан и обосновался в Ташкенте.

Фамилию он сменил - сперва был полковником Волынским, а позже стал называть себя Искандером. Эта фамилия (в дальнейшем Высочайше узаконенную) осталась за его потомками — князьями Искандерами.

Однако, помимо бурной и запутанной личной жизни у князя была еще одна, намного более ценная - научная. После своего изгнания Николай Константинович активно участвовал в экспедициях по Средней Азии под эгидой Русского географического общества. За это время он стал одним из лучших русских исследователей Средней Азии - не кабинетным теоретиком, а человеком, который лично исходил ее вдоль и поперек.

После ссылки в Ташкент он построил там себе дворец (на что ему выделили деньги царственные родственники),

а так же построил Ташкенту за свой счет театр, замостил в городе улицы, поставил клуб, больницу для бедных, богадельню, цирк и публичный дом под вывеской "У бабуленьки". ))

Он первый завез в Среднюю Азию хлопок, закупив его семена на американском Юге. Заодно построил там хлопкоочистительные заводы, внедрив безотходный цикл переработки хлопка. Всею своею последующей хлопковой историей этот регион целиком и полностью обязан лично князю.

Так же, в Ташкенте он построил мыловаренный завод, открыл фотографические мастерские, бильярдные, организовал производство и продажу кваса, переработку риса, и вообще проявил себя гениальным предпринимателем. Чтобы не будоражить лишний раз своей деятельностью царственных родственников, все эти предприятия он регистрировал на имя жены.

Его любимым проектом был разворот Амударьи. Да, планы разворота рек для орошения земель Средней Азии, с которыми столько носились в советские времена, созрели еще в 19 веке в голове безумного князя из семейства Романовых!

Но в итоге от этой идеи он отказался, построив в так называемой Голодной степи за свой, опять - таки счет 100 - километровый оросительный канал, разбив попутно сады, проведя масштабные археологические раскопки, основав 119 селений, и введя в оборот огромное количество плодородной земли, которая до той поры не использовалась ввиду отсутствия орошения.

Наверное, все это было под силу только сумасшедшему! И все было реализовано!

Он был страстным охотником, ходившим на тигров, тогда еще водившихся в Средней Азии. Собрал прекрасную коллекцию живописи, которая позже стала украшением собрания Ташкентского музея искусств. Он помогал выходцам из Туркестана получать образование в лучших вузах России, оплачивая их обучение. А в своем завещании половину своего богатейшего имения отписал на различные общественные нужды региона.

Царственных родственников князь предсказуемо не любил. Портреты Александра 3, своего двоюродного брата, к примеру, выписывал пачками и использовал в качестве мишеней.

Он неоднократно выказывался, что Россия должна быть республикой, а так же выстраивал теории, согласно которым истинным наследником престола должен был считаться не Александр 2 и его потомки, а Константин, отец Николая, и, соответственно, его потомки, потому что Константин был порфирородным, то есть родился у Николая 1, когда тот уже стал императором (хотя такая система наследования не была принята в Российской империи). Соответственно, свержение Николая 2 он встретил радостно.

Николай Константинович умер в 1918 году от воспаления легких. Был похоронен в сквере рядом с Военным Георгиевским Собором, напротив своего дворца.

Кутузов и Юсуповы

Портрет М.И. Голенищева-Кутузова. Гравюра Т.Г.Шевченко

Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов (1745-1813) — прославленный русский полководец, генерал-фельдмаршал (с 1812), светлейший князь Голенищев-Кутузов-Смоленский (с 1812 г.), герой Отечественной войны 1812 г. и первый полный кавалер ордена Святого Георгия. Во время Русско-Турецкой войны, в 1789 г., участвовал в штурме турецкой крепости Хаджибей, расположенной на месте нынешней Одессы. В 1792 г. М.И. Голенищев-Кутузов был пожалован поместьем в Очаковской земле, завоеванной у турок.

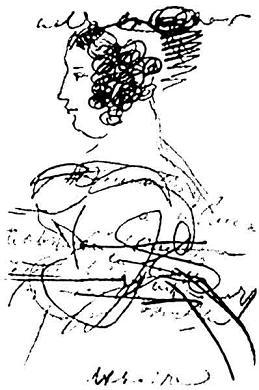

Елизавета Михайловна Голенищева-Кутузова, рисунок Пушкина

У Михаила Илларионовича было пять дочерей, самой любимой из которых была Лизанька, Елизавета, вышедшая замуж за остзейского аристократа графа Фердинанда Тизенгаузена. Кутузов любил его больше всех других своих зятьев, признаваясь, что Фердинанд, которого на русский манер называли Федором, дорог и мил ему, как родной сын.

Здесь уместно будет сказать, что в свое время судьба подарила Кутузову и родного сына – Мишеньку, но его во младенчестве «заспала», то есть во сне придавила до смерти, его кормилица – крепостная крестьянка. В день смерти первенца Кутузов не был дома – он служил далеко от Петербурга и, получив письмо от жены, долго плакал и молился. В ответном письме жене – Екатерине Ильиничне – сразу после слов утешения и призыва к смирению с волей Божьей, он просил ее пожалеть несчастную кормилицу, которая так любила маленького Мишеньку и теперь от великого горя из-за ее оплошки может наложить на себя руки. После смерти Мишеньки у Кутузова больше не было сына, и потому зять Фердинанд Тизенгаузен занял в сердце Михаила Илларионовича сыновнее место.

Брак Лизаньки и Федора был счастливым. Молодые любили друг друга, и вскоре у них родились две дочери – Дашенька и Лизанька. Успешной была и карьера графа Тизенгаузена – к 1805 году он был уже полковником и флигель-адъютантом Александра I. Однако и карьера, и семейное счастье, и сама жизнь оборвались в один момент – в трагической для русских битве при Аустерлице, где главнокомандующим был Кутузов, Фердинанд Тизенгаузен был убит. На второй день сражения многие видели, как, держась за край телеги, на которой везли тело Тизенгаузена, шел по грязи его несчастный тесть и, не стесняясь, плакал.

Через шесть лет после этого Лизанька вышла замуж еще раз. Ее мужем стал генерал-майор Николай Федорович Хитрово, участник войн с Наполеоном, соратник Кутузова, сильно израненный и оттого еще во время войны переведенный служить по Министерству иностранных дел. В 1815 году Н. Ф. Хитрово был назначен послом в Великое герцогство Тосканское, и Лизанька уехала вместе с ним и дочерями во Флоренцию. Там прожили они четыре года. Николай Федорович почти все это время болел и в 1819 году умер. Лизаньке было тогда 36 лет, а ее дочерям – 15 и 14. Целый год носила вдова траур по умершему, а когда она впервые выехала вместе с дочерьми на бал, в ее старшую – Дарью или, как звали ее на европейский лад, Долли – влюбился австрийский посланник граф Фикельмон. Он был богат, холост и, несмотря на свои 43 года, рискнул сделать предложение шестнадцатилетней Долли.

Сестры — графини Е.Ф.Тизенгаузен и Д.Ф.Фикельмон. 1825. Портрет работы А .П.Брюллова

3 июня 1821 года Дашенька Тизенгаузен стала графиней Фикельмон, выйдя замуж не по расчету, но по любви, и сохранила это чувство к мужу до конца его дней. А через два года Елизавета Михайловна Тизенгаузен, оставив своих дочерей во Флоренции, возвратилась в Петербург. Там стала она хозяйкой популярнейшего, модного литературно-музыкального салона, где бывали и Александр I, и Пушкин, и Жуковский, и Гоголь, а в 1839 году появился и Лермонтов.

Меж тем Долли Фикельмон и Елизавета Тизенгаузен, оставленные матерью во Флоренции, почти постоянно вместе и порознь ездили по Италии и Германии, заводя знакомства с писателями и художниками, философами и артистами. Их друзьями стали братья Брюлловы, французская писательница мадам де Сталь, немецкий философ и писатель Фридрих Шлегель.

Однажды, оказавшись в Берлине, сестры были приглашены на бал во дворец прусского короля Фридриха-Вильгельма III. Король в свое время, как уже неоднократно говорилось в этой книге, был другом Кутузова, искренне любил и почитал фельдмаршала и потому с особой сердечностью отнесся к внучкам великого полководца, неожиданно пожаловавшим к нему на бал. Особенно же пришлась по душе старому королю младшая из сестер – Лизанька. Фридриху-Вильгельму шел шестой десяток, после смерти королевы Луизы он вдовел уже много лет, и молодая красавица – графиня Тизенгаузен, ко всему прочему немка по отцу, совершенно очаровала старого короля. Чувство это оказалось настолько серьезным и прочным, что король сделал Лизаньке официальное предложение, не посчитав такой брак мезальянсом. И хотя графиня Тизенгаузен не была особой королевской крови, но она была внучкой Светлейшего князя Кутузова-Смоленского, освободителя Германии, командовавшего прусскими войсками во многих славных сражениях, высоко чтимого его подданными, жителями Пруссии, и потому сделанное Лизаньке предложение должно было быть воспринято не только с пониманием, но и с одобрением. Однако, посоветовавшись с матерью, Лизанька королю отказала, сославшись на то, что она не может стать королевой, ибо к такой судьбе следует готовить себя с рождения. Однако, не желая огорчать короля, пообещала сохранить к нему чувства сердечной привязанности и одарить своей дружбой. Случай этот не афишировался, и, как полагали, со временем страсти угасли и все вернулось на круги своя.

Феликс Николаевич Эльстон, воспитанник дочери М. Кутузова

В 1829 году графа Фикельмона назначили австрийским послом в Россию, и Долли вместе с ним уехала в Петербург, создав там вскоре еще один салон, не менее популярный, чем салон ее матери. А Елизавета Тизенгаузен-младшая по-прежнему оставалась в Европе и возвратилась в Петербург в 1833 году, сразу же став камер-фрейлиной императрицы Александры Федоровны. Следует заметить, что графиня Елизавета Федоровна Тизенгаузен вернулась в Россию незамужней, но привезла с собой шестилетнего мальчика, которого представила сыном своей внезапно скончавшейся подруги – венгерской графини Форгач. Так как мальчик остался сиротой, то Елизавета Федоровна усыновила его и забрала с собою в Петербург. Императрица, горячо полюбившая свою новую камер-фрейлину, перенесла любовь и на ее приемного сына – Феликса Форгача. Императрица, как вы помните, была дочерью Фридриха-Вильгельма III, и дружба ее с графиней Тизенгаузен, которая слыла другом отца, ни у кого не вызвала удивления. Удивление вызвало другое – чем старше становился Феликс Форгач, тем более он делался похожим на прусского короля, отца императрицы Александры Федоровны.

По другой версии, родителями Ф.Н. Эльстона были барон Хюгель и графиня Форгач. Достоверно можно утверждать, что Феликс Николаевич был усыновлен Елизаветой Михайловной Хитрово, матерью Е.Ф. Тизенгаузен. Таким образом, документальных доказательств, что графы Сумароковы-Эльстоны прямые потомки М.И. Голенищева-Кутузова нет.

Феликс Феликсович граф Сумароков Эльстон.

В 1836 году Феликса определили в Артиллерийское училище под именем Феликса Николаевича Эльстон, а после того, как он женился на графине Сумароковой, 8 сентября 1856 года указом Александра II ему был присвоен титул графа и повелено было «впредь именоваться графом Сумароковым-Эльстон». Сын Ф. Н. Сумарокова-Эльстон, Феликс Феликсович, женившись на княжне Зинаиде Николаевне Юсуповой, из-за пресечения мужского потомства в роде Юсуповых еще одним императорским указом унаследовал и княжеский титул своей жены и стал именоваться: «князь Юсупов, граф Сумароков-Эльстон». История рода Юсуповых удивительна тем, что у них всегда был всего один наследник по мужской линии. Были и другие сыновья, но они никогда не доживали до зрелого возраста. Поэтому их генеалогическое древо не имеет дополнительных линий, оно прямое и неразветвленное.

Наконец, внук первого Эльстона и сын первого Юсупова-Сумарокова-Эльстона – Феликс Феликсович Второй в 1914 году женился на племяннице Николая II – великой княжне Ирине Александровне, еще более укрепив свое кровное родство с семьей Романовых. Этот Ф. Ф. Юсупов вошел в историю России более всего тем, что организовал убийство Григория Распутина. После Октябрьской революции семья Юсуповых перебралась за границу. Вначале они жили в Лондоне, а затем, продав несколько фамильных драгоценностей, приобрели имения во Франции. Чтобы наладить свое финансовое положение, супруги открыли дом мод, но он не принес значительной прибыли. Самой большой удачей Феликса стало выигранное им судебное дело с Голливудом. Одна из студий сняла фильм «Распутин и императрица», в котором было показано, что жена Феликса Феликсовича была любовницей императора. Возмущенный князь подал в суд за клевету и получил большую денежную компенсацию. Считается, что после этого случая во всех голливудских лентах стали предупреждать о вымышленности сюжета и пресонажей.

Кутузовы в Одессе

Балязин Вольдемар "Тайны дома Романовых"

Родственная душа. Смогу ли я вспомнить прошлое!?

Здравствуйте меня зовут Мария, совсем недавно начало происходить нечто странное. Я увидела фото одной девушки.

Фото принадлежит (Великой княгини Анастасии Романовой)

Так вот смотрю, и меня пробивает до глубины души. Не понимаю что но сердце ноет, и в тоже время замерзает. Я совершенно уверенна что знаю её. Чувства знакомы, и поэтому я утверждаю что являюсь её реинкарнацией. Что бы не сказали люди, я в этом точно уверена. Даже когда в детстве мне показывали её фото, в книге я испытывала знакомое мне чувство! И как оказалось, я испытываю это чувство по сей день.

Екатерининский дворец

В 1752–1756 годах, при перестройке Большого Царскосельского дворца, Ф.-Б. Растрелли расположил парадную лестницу в отдалении от въездных ворот, в южной части здания, увенчанной куполом со шпилем. В царствование Екатерины II парадная лестница Растрелли была уничтожена, и вместо нее по воле венценосной хозяйки Царского Села Ч. Камерон возвел новую лестницу (красного дерева) в центре дворца, на месте спроектированного Растрелли Китайского зала. В 1860–1863 годах лестница вновь подверглась перестройке: архитектор И. А. Монигетти исполнил ее в мраморе, решил в стилистике рококо и украсил сквозными резными балюстрадами и фигурными вазами.

Парадная лестница занимает всю высоту и ширину дворца и освещается с востока и запада окнами, расположенными в три яруса. Белые мраморные ступени поднимаются с двух сторон к средней площадке, с которой четыре марша ведут на второй этаж, к парадным залам. На стенах интерьера, украшенных лепным орнаментом, размещены декоративные вазы и блюда китайского и японского фарфора XVIII–XIX веков — в память о располагавшемся здесь в середине XVIII века Китайском зале.

В годы Великой Отечественной войны пожар уничтожил декоративное убранство Парадной лестницы. Частично сохранилась лишь коллекция фарфора, вывезенная в эвакуацию, а также фрагменты мраморных ваз и балюстрад, найденные среди руин. Лепной декор стен и обрамляющие дверные проемы кариатиды были восстановлены реставраторами по обнаруженным деталям и довоенным изображениям. Ныне на площадках лестницы установлены реставрированные мраморные скульптуры «Спящий амур» и «Просыпающийся амур», исполненные В. П. Бродзским в 1860 году.

В XIX веке потолок Парадной лестницы украшали живописный плафон Ж.-М. Вьена «Триумф Венеры» и две картины Г. Рени — «Похищение Европы» и «Галатея», погибшие в годы войны вместе с рухнувшими перекрытиями. Для воссоздания отделки лестницы были подобраны полотна, соответствующие довоенным композициям по стилю и размерам. Центральная картина «Суд Париса», написанная итальянским живописцем К. Маратти, и картина «Юпитер и Каллисто» кисти П. Либери были получены из коллекции Государственного Эрмитажа. Композицию «Эней и Венера» неизвестного итальянского художника XVIII века, расположенную с западной стороны, подарил дворцу-музею житель Ленинграда А. Тихомиров.

В годы Великой Отечественной войны пожар уничтожил декоративное убранство Парадной лестницы. Частично сохранилась лишь коллекция фарфора, вывезенная в эвакуацию, а также фрагменты мраморных ваз и балюстрад, найденные среди руин. Лепной декор стен и обрамляющие дверные проемы кариатиды были восстановлены реставраторами по обнаруженным деталям и довоенным изображениям. Ныне на площадках лестницы установлены реставрированные мраморные скульптуры «Спящий амур» и «Просыпающийся амур», исполненные В. П. Бродзским в 1860 году.

В XIX веке потолок Парадной лестницы украшали живописный плафон Ж.-М. Вьена «Триумф Венеры» и две картины Г. Рени — «Похищение Европы» и «Галатея», погибшие в годы войны вместе с рухнувшими перекрытиями. Для воссоздания отделки лестницы были подобраны полотна, соответствующие довоенным композициям по стилю и размерам. Центральная картина «Суд Париса», написанная итальянским живописцем К. Маратти, и картина «Юпитер и Каллисто» кисти П. Либери были получены из коллекции Государственного Эрмитажа. Композицию «Эней и Венера» неизвестного итальянского художника XVIII века, расположенную с западной стороны, подарил дворцу-музею житель Ленинграда А. Тихомиров.

Церковь Воскресения Христова.

Автором проекта дворцовой церкви был архитектор С. И. Чевакинский. Торжественная закладка церкви, расположенной в северной части дворца, состоялась 8 августа 1746 г. в присутствии Елизаветы Петровны, наследника Петра Федоровича и его супруги Екатерины Алексеевны.

Шестиярусный иконостас столярной работы, украшенный золочеными колоннами и пилястрами создавался по проекту Ф.-Б. Растрелли, а резные работы были поручены лучшему придворному мастеру Иогпнну Дункеру. Живописны плафон с изображением Вознесения Господня был исполнен художником Джузеппе Валерияни, писавшим его несколько лет с 1749 г. В том же году Императрица установила и цвет (темно-синей берлинской лазури), в который должна была быть выкрашена церковь в своем окончательном виде.

Дворцовая церковь, увенчанная пятью золочеными главами, была освящена 30 июля 1756 г. во имя Воскресения Христова архиепископом Санкт-Петербургским и Шлиссельбургским Сильвестром (Кулябка) в присутствии Императрицы. Необычайно роскошная отделка храма являлась одним из лучших образцов елизаветинской эпохи. Все находившиеся в церкви иконы, в том числе и на стенах храма, в алтаре и на хорах (всего их было 114), были врезаны в стены и закрыты золочеными рамами. В алтаре, над жертвенником возвышалась громадная резная золоченая сень на восьми колоннах. Хоры и помещения под ними были отделены от церкви стеной. На хорах во время богослужений находилась Императрица и ее Двор.

12 мая 1820 г. в результате пожара церковь сгорела, при этом погибла большая часть находившихся в ней икон. Купола восстановленные после пожара В. П. Стасовым несколько отличались от первоначальных и, по замечанию современников, менее соответствовали облику дворца. Огромный живописный плафон, повторявший работу Валерияни, был написан заново художником В. К. Шебуевым. Новый плафон в алтаре "Слава Святого Духа" был написан в 1822 г. художником Дмитрием Антонелли по штукатурке. В помещении на хорах новый плафон, изображавший свв. Веру, Надежду, Любовь и матерь их Софию, был начат в 1823 г. придворным живописцем Отто Игнациусом, а закончен из-за сметри последнего Густавом Гиппиусом.Реставрацию большинства икон взял на себя Д. Антонелли. Остальные иконы были написаны заново А. Е. Егоровым, профессором Андреем Ивановым и живописцем И. Ф. Тупылевым. Рамы во время пожара успели вынуть и спасти. Восстановленная после пожара уерковь была вновь освящена 2 апреля 1822 г. архиепископом Тверским и Кашинским Ионой (Павлинским) в присутствии Александра I.

В ночь на 16 июня 1863 г. в дворцовой церкви вновь произошел пожар, полностью уничтоживший все купола, но на этот раз большинство образов и церковной утвари удалось спасти. Чудом уцелел и плафон художника В. К. Шебуева. Плафон в алтаре Дм. Антонелли погиб, но был написан заново академиком Беллони на полотне. Восстановленная в чечение года церковь была заново освуящена 27 октября 1864 г. духовником Императрской Семьи протопресвитером Василием Бажановым в присутствии Александра II. Главы дворцовой церкви, восстановленные архитектором Александром Фомичем Видовым, на этот раз более соответствовали стилю "елизаветинского барокко".

Несмотря на все повреждения, полуенные во время пожаров, к ХХ веку цворцовая церковь в основном сохранила свой первоначальный вид, который имела во время царствования Елизаветы Петровны.

Церковь была официально закрыта 22 мая 1922 г., хотя службы в ней прекратились еще в 1917 г. 9 июня 1918 г. в Екатерин7инском дворце был открыт музей. Во время Великой Отечественной войны в помещении церкви немецкими войсками был устроен гараж, а ее внутреннее убранство было разграблено, либо сильно повреждено 98 икон, оставшихся в храме были похищены. От знаменитого плафона к 1944 г. сохранились только остатки. В результате контрнаступления советских войск здание дворца оказалось частично разрушенным прямыми попаданиями снарядов.

После войны дворец был передан Военно-Морскому училищу, которое занимало его до 1951 г. Помещение церкви в это время, по словам искусствоведа А. М. Кучумова, было превращено в склад всего, что уцелело во дворце, и лишь с 1957 г. в нем начались планомерные восстановительные работы. Купола дворцовой церкви были восстановлены лишь в 1963

Текст - www.citywalls.ru/house25651.html

Янтарная комната

Возникновение Янтарной комнаты овеяно легендами и мифами. Ее замысел приписывали немецкому архитектору и скульптору А. Шлютеру (1664–1714), который, как считалось, спроектировал ее для Литценбурга — пригородной резиденции прусской королевы Софии-Шарлотты. Некоторые авторы утверждали, что янтарные панели так и не были установлены в Берлине и перешли в качестве подарка к российскому императору Петру I неполными, так что собрать их в Санкт-Петербурге сразу не удалось. Вновь обнаруженные документы позволяют пролить свет на историю создания этого уникального произведения искусства.

Курфюрсты Бранденбургские, владевшие Пруссией — европейским центром янтарного промысла — с 1618 года, использовали «золото» Балтийского моря, как издавна именовали янтарь, в качестве материала для драгоценных дипломатических подарков другим князьям. Это дало толчок к стремительному развитию искусства обработки янтаря, одной из вершин которого и стала Янтарная комната. Период ее создания совпадает с общим расцветом немецкого и, в частности, прусского искусства на рубеже XVII и XVIII веков.

Курфюрст Фридрих III (1657–1713), в 1701 году коронованный как король Пруссии Фридрих I, сразу после вступления на престол взялся за перестройку своей столицы, и прежде всего королевской резиденции — комплекса зданий XVI–XVII столетий. Его супруга, королева София-Шарлотта, еще до этого вынашивала планы относительно принадлежавшего ей небольшого летнего дворца Литценбурга, построенного в 1695–1699 годах И.-А. Нерингом и М. Грюнбергом. По замыслу хозяйки, он должен был превратиться в изысканное здание с парковым фасадом по версальскому образцу. В декабре 1701 года проект, представленный архитектором И.-Ф. Эозандером королевской чете, был утвержден, и мастер стал любимым архитектором королевы.

Сегодня известно, что именно Эозандер является автором проекта оформления Янтарного кабинета, долгое время считавшегося созданием Шлютера. Два любимых дворца прусского короля, с которыми связана судьба Янтарной комнаты, — Литценбург (с 1709 — Шарлоттенбург) и Ораниенбург — стали с 1707 года, после ухода Шлютера с поста дворцового зодчего, исключительно сферой деятельности Эозандера.

Первоначально комната с янтарными панелями предназначалась для дворца Литценбург — личной резиденции королевы; к мысли о ней, по всей видимости, королевскую чету подтолкнул не только визит по случаю коронации Фридриха I в Кенигсберг — столицу янтарного промысла, но и преподнесенный ему тогда подарок — две большие янтарные рамы.

Возможно, замысел родился у самой Софии-Шарлотты, отличавшейся широкими познаниями, разносторонними интересами, глубоким пристрастием к искусству и музыке. Проект Янтарного кабинета наверняка должен был исполнить ее любимый зодчий Эозандер, который руководил всеми работами по расширению Литценбургского дворца.

Для реализации амбициозной идеи в сентябре 1701 года был приглашен из Копенгагена резчик по янтарю и слоновой кости Г. Вольфрам. Однако летом 1706 года между ним и Эозандером вспыхнул конфликт: по словам придворного архитектора, Вольфрам работал слишком медленно и не придерживался утвержденного проекта. Датчанина сменили мастера из Данцига (нынешний Гданьск) Э. Шахт и Г. Турау, приступившие к работе над янтарными панелями в 1707 году и в течение шести лет трудившиеся над уникальной отделкой.

В 1709 году, когда София-Шарлотта скончалась, Янтарная комната еще не была завершена, однако Фридрих I остановил работы и принял решение украсить янтарными панелями галерею в другом дворце — Ораниенбурге. Судя по всему, король прекратил строительство в Литценбурге, чтобы сохранить дворец таким, каким он был при жизни его супруги. Стены зала, предназначавшегося для янтарных панелей, украсили дамастом и золотым галуном; Красную дамастовую комнату можно видеть во дворце и сегодня. Именно с тех пор в память о Софии-Шарлотте Литценбург стал называться Шарлоттенбургом.

Тем временем король поручил Эозандеру расширение дворца в Ораниенбурге с устройством Янтарной галереи, превосходящей по размерам предыдущий проект (30 метров длиной). Инвентарная опись Ораниенбургского дворца за 1743 год содержит конкретные сведения о внешнем виде задуманной галереи, а обнаруженный немецкими исследователями рисунок 1700-х годов изображает ее часть, в декоре которой узнаются многие элементы будущей Янтарной комнаты. Однако, несмотря на продолжавшиеся работы, галерея не была завершена до смерти Фридриха I (1713), и в Ораниенбурге янтарные панели также не были установлены.

Еще при жизни Фридриха I готовые панели для Янтарной галереи осмотрел во время одного из своих визитов в Берлин (в 1712 или 1713 году) Петр I. Российский император не скрывал своего восхищения и желания иметь подобное уникальное творение у себя на родине.

Наследник первого прусского короля Фридрих-Вильгельм I (1688–1740, правил с 1713), вошедший в историю как «фельдфебель на троне», ввел строгую дисциплину, ориентированную на практическую пользу, и прекратил все дорогостоящие работы во дворцах отца. Однако восхищение гостей, видевших янтарные панели, побудило его после вступления на престол вмонтировать их в один из кабинетов парадных покоев Берлинского королевского замка. Таков последний и единственный точно подтвержденный эпизод пребывания янтарного чуда в Берлине до отправки в Санкт-Петербург. Ни в Шарлоттенбурге, ни в Ораниенбурге панели не были установлены, хотя в каждом из дворцов для них было отведено специальное помещение.

Большой зал, или Светлая галерея, как его называли в XVIII веке, — самое большое парадное помещение дворца, созданное по проекту архитектора Ф.-Б. Растрелли в 1752–1756 годах. Этот нарядный зал площадью более 800 квадратных метров предназначался для проведения официальных приемов и торжеств, парадных обедов, балов и маскарадов.

Окна Большого зала, занимающего всю ширину дворца, выходят на обе его стороны. Летом интерьер пронизан солнечным светом, играющим на позолоте в течение всего дня, вечером Светлую галерею освещают 696 свечей, обрамляющих зеркала. Элементы пышного барочного декора создают иллюзию безграничного пространства: чередование больших окон с зеркалами зрительно расширяет границы зала, а плафон, окруженный живописной колоннадой, раскрывает пространство в высоту.

Скульптурная и орнаментальная резьба Большого зала, сплошным узором покрывающая плоскости стен, была выполнена по эскизам Ф.-Б. Растрелли и моделям скульптора-декоратора И.-Ф. Дункера 130 русскими резчиками. Особенно пышный резной декор получили торцовые стены, украшенные многофигурными композициями.

Первоначальный живописный плафон был написан в 1752–1754 годах по эскизу Д. Валериани (1708–1762), известного венецианского художника-декоратора, приехавшего в Россию по приглашению Ф.-Б. Растрелли. Его помощником выступил А. Перезинотти (1708–1778), а также русские художники А. И. и Е. И. Бельские, И. И. и П. И. Фирсовы, С. Иванов, Н. Афанасьев, Б. Суходольский, Г. Козлов, И. Васильев и М. Сергеев. Плафон состоял из трех самостоятельных композиций, изображающих «Аллегорию России», «Аллегорию Мира» и «Аллегорию Победы».

В 1790-х годах из-за деформации перекрытия плафон Валериани сняли и перенесли в дворцовые кладовые, а в 1856–1858 годах художники Ф. Вундерлих и Э. Франчуоли создали новую композицию «Аллегорическое изображение Науки, Искусства и Трудолюбия», прославляющую достижения современной им России. Этот плафон погиб в огне пожара во время войны.

В 1953–1954 годах при реставрации Михайловского замка в Санкт-Петербурге были обнаружены боковые части плафона Валериани — «Аллегория Мира» и «Аллегория Победы», считавшиеся утраченными. Благодаря этой находке было решено воссоздать плафон в первоначальном виде, вернув в Екатерининский дворец две сохранившиеся живописные композиции. Возрождению центральной части плафона послужили сохранившиеся наброски и описание композиции с расшифровкой всех аллегорий, сделанные Валериани, а также рисунок, выполненный А. И. Штакеншнейдером в 1857 году, когда по эскизам придворного зодчего создавалось новое оформление потолков в нескольких залах парадной анфилады. Над воссозданием плафона Большого зала работали художники-реставраторы под руководством Я. А. Казакова. По сложности и масштабу эта работа не имела аналогов в мировой реставрационной практике. По авторским чертежам Ф.-Б. Растрелли и сохранившемуся фрагменту был восстановлен сгоревший во время войны наборный паркет из мореного и светлого дуба.

Китайская гостиная Александра I

Созданная по проекту архитектора Ф.-Б. Растрелли в 1752–1756 годах Китайская гостиная Александра I относилась к личным императорским покоям. Ее интерьер выделялся среди комнат Золотой анфилады дворца шелковой обивкой стен с росписью акварельными красками в китайской манере. В остальном отделка следовала общему стилю парадных залов: живописный плафон, резные золоченые десюдепорты по моделям скульптора И.-Ф. Дункера, зеркала между окон, печи из «гамбургских» изразцов и наборный паркет.

После пожара 1820 года первоначальная отделка была, согласно распоряжению императора Александра I, воссоздана по проекту В. П. Стасова: стены затянули новым расписным шелком, заказанным в Китае, восстановили деревянный резной золоченый декор, художник Ф. П. Брюллов (1793–1869) написал новый плафон «Зефир и Флора».

При реставрации гостиной после Великой Отечественной войны утраченный китайский шелк был заменен белым штофом, а на место плафона помещена современная копия с картины Ф. Буше «Венера, обезоруживающая Купидона», окруженная четырьмя композициями «Игры амуров» в лепном золоченом обрамлении в виде вьющихся побегов. В настоящее время расписные шелковые обои зала воссозданы по уцелевшему образцу шелка.

Живопись и предметы убранства Китайской гостиной Александра I, сохраненные в эвакуации, заняли свои исторические места. На стены вернулись выполненные неизвестными художниками первой

Воссоздание росписи по шёлку в мае 2011 года

половины XVIII века портреты Петра I и Екатерины I, их дочерей — Анны и Елизаветы, императрицы Анны Иоанновны, портрет императора Петра II кисти И.-П. Людена, а также портрет Екатерины II (копия с работы И.-Б. Лампи Старшего) и портрет Александра I кисти Д. Доу. На ломберных столах и комодах представлены предметы японского и китайского фарфора и изделия берлинской Королевской фарфоровой мануфактуры, изготовленные в XVIII столетии. Уникальным для отечественных собраний является комод из дворцовой коллекции, инкрустированный орнаментальным декором из металла. По всей видимости, это произведение мебельного искусства изготовлено в Аугсбурге в 1740-х годах — то есть еще до завершения отделочных работ в Большом дворце, хотя попало в Царское Село, скорее всего, лишь в XIX столетии.

Описание взято с официального сайта ГМЗ "Царское село" - www.tzar.ru