О пространственных данных в ботанике и экологической истории, на примере Сниженных Альп

Вот такая обстановка на русской равнине.

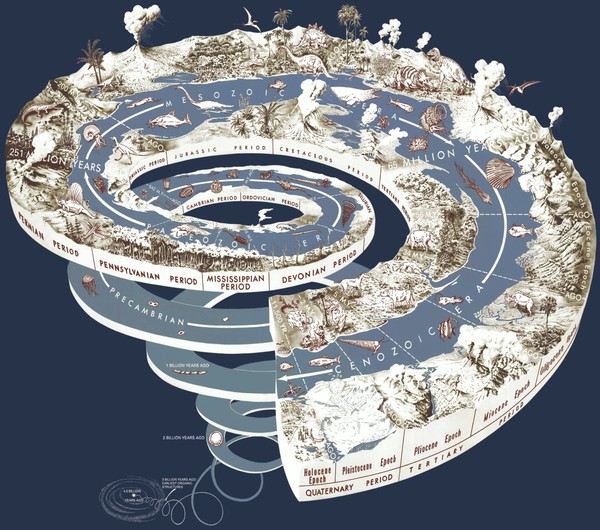

Сначала небольшой географический экскурс. Из курса школьной географии – многим известно – насколько большое влияние на среднерусскую равнину оказали различные оледенения, но на ряде участков, особенно краевых образование ледников. и последующее таянье было особенно неравномерно - в результате чего мы имеем геоботанические реликты, коих конечно в силу многовековой деятельности человека (антропогенез) остались крохи. Большинство таких участков являются – особо-охраняемыми природными территориями с различным статусом.

В том числе – есть такой интересный ареал – как «Сниженные Альпы» ,

Сниженные Альпы — реликтовая растительная группировка, произрастающая на меловых и известняковых обнажениях Среднерусской возвышенности. Включает много видов, родственных растениям альпийского пояса гор Западной Европы, Кавказа, Сибири. Термин ввел в науку – Голицын Сергей Владимирович (интересной судьбы и знаний человек конечно).

Сниженные Альпы – отнесены сейчас к раннему постледниковью Днепровского оледенения, собственно сильно повлиявшему – на все, что у нас вокруг на большей части европейской части РФ окружает.

Вид на выходы известняков с урочища Звонари, хотя все самое интересное находиться под моими ногами конечно.

Но ботаники народ такой – умный, но специфический – ездят смотрят, гербарии собирают, латыни знают много, а вот с картами, да и вообще пространственными данными у них сложно. Можно предположить, что это в том числе связано – с тем что бы лишние люди не шастали, там, где им не нужно и уникальное биоразнообразие не уничтожали. Хотя вся современная история, увы, говорит об обратном – так как людей много и еще они на машинах активно стали ездить – и всяким красно-книжным популяциям – увы от такой активности становиться плохо. В таких случаях – даже заповедники и памятники природы не спасают – и вопрос охраны стоит уже комплексный – в том числе в строгой регуляции – куда ходить и кому на чем ездить. А тут без карт никуда.

Выполняя сейчас одни исследования в рамках историко-культурных исследований– столкнулись с очередной ситуацией – в части отсутствия пространственных данных и точных привязок к местности. Тема, возможно покажется больше ботанической – но в аспекте изучения экологической истории (Environmental History) - весьма интересная на будущее.

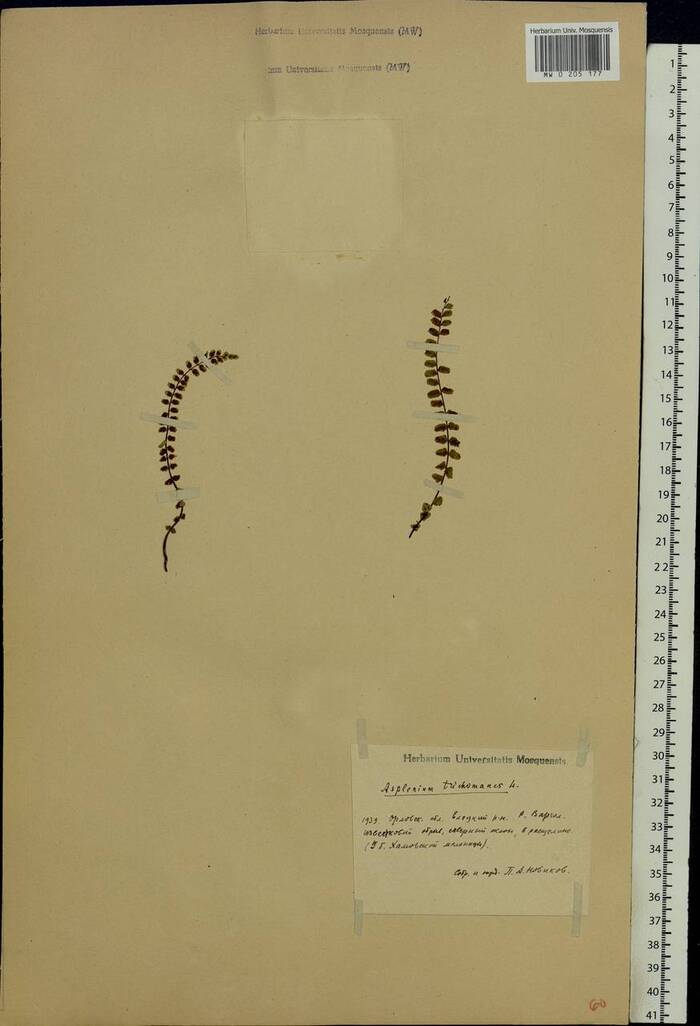

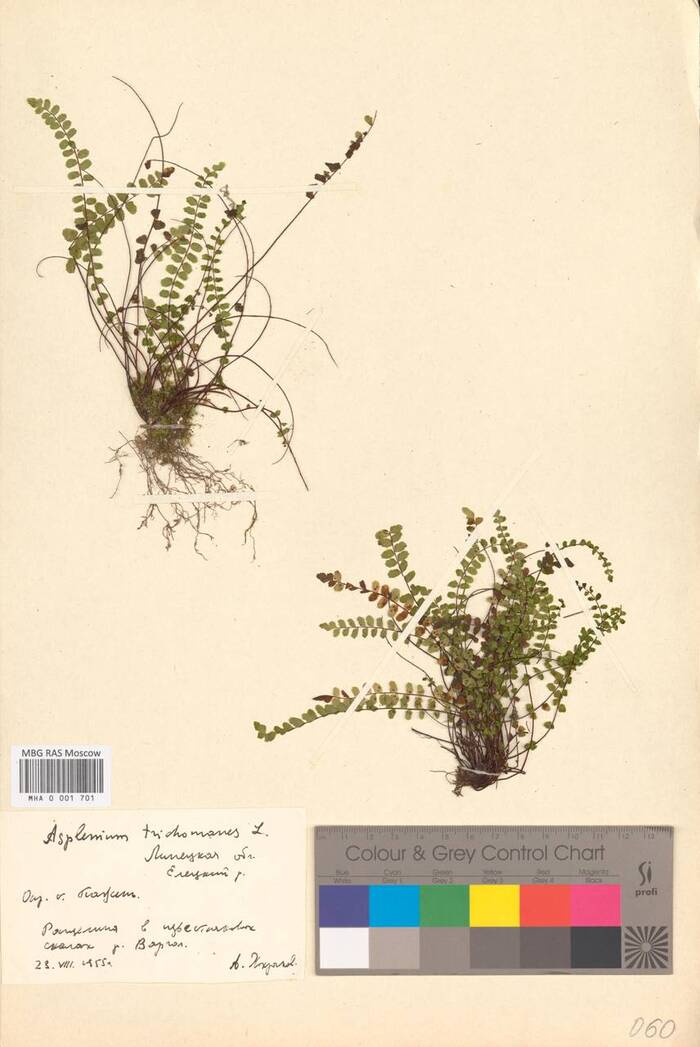

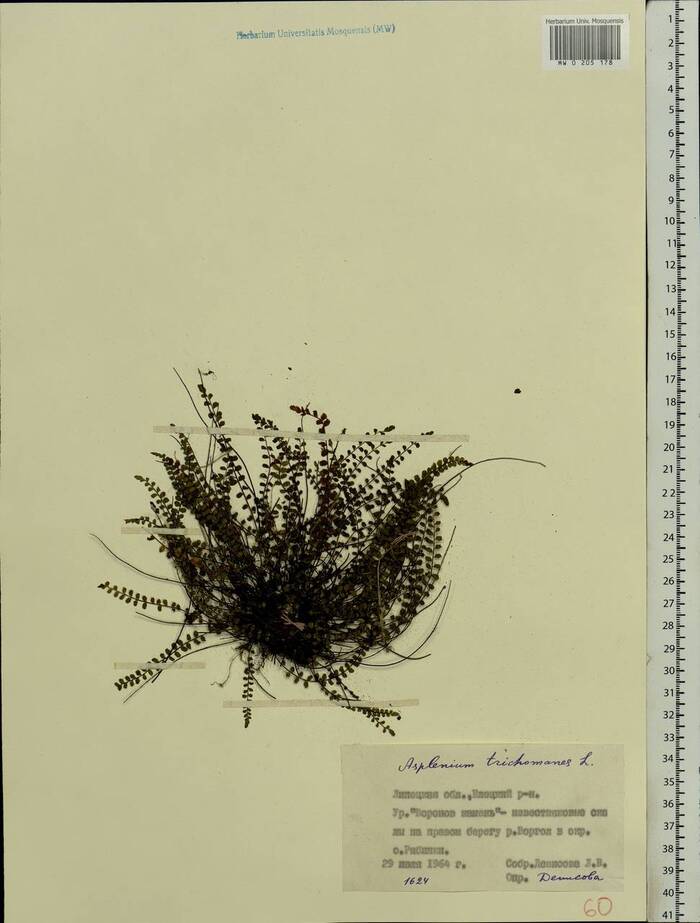

Вот собственно Вот собственно Костенец волосовидный (Asplénium trichománes) – симпатичный такой папоротник, растущий в скальных расщелинах – на территории РФ преимущественно на Кавказе – но как реликт сниженных альп встречается как раз исключительно в Липецкой области – причем исключительно в одной точке – Воронов камень. Если точнее встречался – так как опять же – возвращаясь к антропогенному воздействию – найти его там не могут уже лет 30. (Asplénium trichománes) – симпатичный такой папоротник, растущий в скальных расщелинах – на территории РФ преимущественно на Кавказе – но как реликт Сниженных Альп встречается исключительно в Липецкой области – причем исключительно в одной точке – Воронов камень. Если точнее встречался – так как опять же – возвращаясь к антропогенному воздействию – найти его там не могут уже лет 30.

собственно костенец даже поместили на обложку основного описания растительности Липецкой области, под редакцией В. Н. Тихомирова

Вот фотография 1960 года – из археологической Северо-донецкой экспедиции, на которой открывается вид на урочище Воронов камень

А это моя фотография 2024 года. Отсутствие регулируемого выпаса и естественных копытных животных, а также повсеместная распашка в тех же 60-х годах выше урочища – привела, к тому – что начался сильнейший эрозионный смыв и ни тебе урожая, ни реликтового папоротника. Как результат - толчок для активного роста лесной растительности на Вороновом камне – и как следствие сильную затененность. что там не то что папоротник не растет – а даже более устойчивые и распространенные виды фрагментарно.

а вот собственно оцифрованные образцы гербария из депозитария живых систем https://plant.depo.msu.ru/?d=p

1939 год – р. Варгол известковый обрыв , северный склон в расщелине (Уб. Хамовской мельницы)

1955 год расщелина в известняковой скале р. Воргол

1964 год – урочище Воронов камень известняковая скала на правом берегу р. Воргол в окрестностях с. Рябинки

Безусловно - все это очень интересный пазл -учитывая, что и территория за XX век меняла три раза свою принадлежность к областям (что осложняет работу с архивами) , и село Рябински - до конца XIX века было - Ребинками, а во владении купца Хамова мельница была с 1913 по 1918 год, а более известна как мельница купца Талдыкина. Так, что уважаемые ботаники огромная просьба от будущих исследователей - очень внимательно относиться к пространственным данным заполняя этикетки.