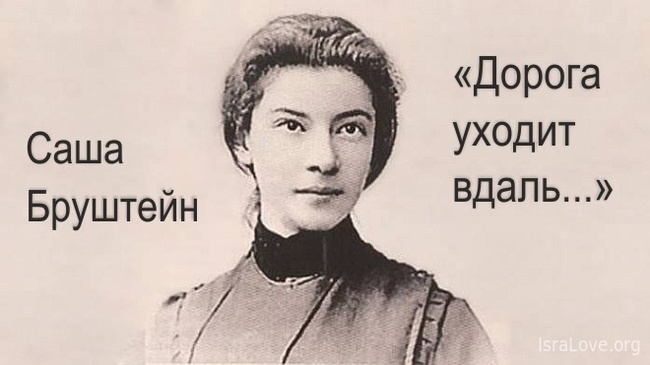

АЛЕКСАНДРА БРУШТЕЙН (1884-1968)

Автор - Анна Бок

ГЛАВНАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ЗАГАДКА ХХ ВЕКА

===================================================================

Ее почти слепые глаза жадно цеплялись за свет ночных огней. Когда тебе за 80-ть и ты одинока, самое страшное - это темнота. Она сгущается вместе с одиночеством и сжимает сердце железными тисками тоски. Но только загораются огни, тьма расступается.

Эти огни такие разные. Одни мерцают из прошлого. Это воспоминания. Другие сияют совсем рядом - огни сегодняшнего дня. Но самые теплые, дарящие надежду, - это огни будущего. Даже у 80-летней женщины такие огни есть. Да, будущее есть у всех. И надо пройти свою дорогу до конца - "дорогу, уходящую вдаль".

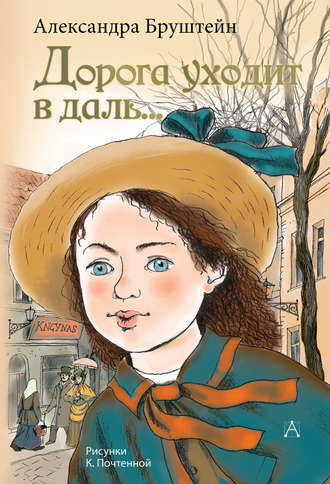

Писательница и драматург Александра Бруштейн написала самую знаменитую свою книгу "Дорога уходит вдаль" в возрасте 75 лет. Она уже совсем потеряла слух и почти полностью - зрение. Но она все равно оставалась женщиной, у которой есть завтра, есть будущее, есть заветные огни впереди.

Эта книга стала настоящей сенсацией. Подростки страны Советов читали книгу взахлеб, а в библиотеках занимали очередь, чтобы почитать "Дорогу..." Это было абсолютно непостижимой загадкой, явлением вне логики и здравого смысла.

Ну скажите, что может быть общего у среднестатистического советского школьника и девятилетней еврейской девочки из города Вильно, удивительного города трех культур - польской, белорусской и литовской? Чем могут быть интересны злоключения маленькой еврейки, привыкшей к незаслуженным обидам и неравенству? В чем секрет этой легкой и поучительной книжки, почему незамеченными остались, возможно, даже более сильные драматургические произведения, а "Дорога..." стала культовым произведением целого поколения детей?

Это загадка, у которой нет одного правильного ответа. Но, возможно, верный ответ кроется в истоках - в семье?

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Александра Яковлевна Бруштейн родилась в Вильно в 1884 году в еврейской семье врачей. Ее отец Яков Выгодский, был настоящим идеалистом, твердо уверенным, что врач - профессия вне классов и рангов. Он лечил всех, и богатых, и бедных, причем последних зачастую абсолютно бесплатно. Ему приходилось работать так много, что вечерами от напряжения и усталости у него начинали дрожать руки, и супруга Елена Семеновна кормила его, подавая еду.

У них была прекрасная семья - такая, о которой только может мечтать ребенок. Яков Выгодский был седьмым ребенком в семье, и всего его братья любили собираться в доме своих родителей на Пасху. Это было самое счастливое и веселое время.

Очень часто в еврейских семьях главным человеком для девочек является не мать, а именно отец. Для Сашеньки Выгодской отец был почти богом. Образец благородства, трудолюбия и человеколюбия. Она часто и подолгу разговаривала с ним обо всем на свете, и даже о "трех аршинах" которыми заканчивается человеческая жизнь. Юная Сашенька сокрушалась, ну, как же она сможет поместиться на них вместе с отцом, ведь это так мало! Сама мысль, что когда-нибудь им придется расстаться, была для девочки странной и нелепой.

У отца хватало мудрости пояснять, что к тому времени, когда отца не станет, она будет взрослой девочкой и сможет приходить к нему в гости, чтобы поговорить. "Вот ты придешь к этому домику и скажешь тихонько — можно даже не вслух, а мысленно: папа, это я, твоя дочка Пуговица... Я живу честно, никого не обижаю, работаю, хорошие люди меня уважают... И все. Подумаешь так — и пойдешь себе...»"

Якова Выгодского расстреляли фашисты в 1941 году, когда вошли в Вильно. И у Александры Бруштейн не осталось ничего, даже этих злосчастных трех аршинов, куда она могла бы прийти и сказать: "Папа, я живу честно... "

ПО ЛЮБВИ

Александра Выгодская сумела удивить всех. Совсем юной девчонкой она влюбилась в 28-летнего врача-физиатра и в 17 лет вышла замуж. Степенный и рассудительный Сергей Бруштейн сходил с ума по маленькой веселой девчонке, которая ни на минуту не давала ему скучать.

Очень скоро в семье Бруштейнов родились дети, сын Михаил и дочь Наденька. И все как-то стало ладно складываться, очень уж благополучно. На карьеру мужа не повлияла даже революция 1917 года. Он был востребованным специалистом, возглавил Государственный институт физиатрии. Сын возглавил кондитерский завод "Красный октябрь" и с увлечением разрабатывал новую рецептуру конфет. Дочь стала артисткой, организовала собственный ансамбль и с успехом выступала. Да и сама Александра нашла себя в драматургии.

Она стала писать пьесы - и оригинальные, и по мотивам известных европейских авторов. Они ставились на разных сценах. Нельзя сказать, что с огромным успехом, но, тем не менее, ставились. Все было хорошо, пока не пришла...

... ВОЙНА

Война пришла страшным горем в семью Выгодских - Бруштейн. В 1941 году фашисты расстреляли Якова и Елену Выгодских. Они не захотели эвакуироваться в тыл. Но и в тылу было непросто. Сергей Бруштейн в Новосибирске возглавил кафедру физиотерапии. Из-за напряженной работы, пережитого горя утраты и постоянного волнения за своих детей его сердце не выдержало, и он скончался через два года после Победы. Ушел из жизни и сын Александры Бруштейн, Михаил, который тоже подорвал свое здоровье непомерно тяжелой работой и умер из-за болезни сердца. Чудом выжила Надежда, которая всю войну была на передовой, выступая перед солдатами, поднимая дух раненных бойцов в госпиталях.

Все эти удары тяжело перенесла и сама Александра Бруштейн. Она катастрофически быстро стала терять зрение и слух, но это лишь подстегивало ее, заставляя работать все больше и больше. Она словно торопилась успеть закончить главную книгу своей жизни - трилогию...

"ДОРОГА УХОДИТ В ДАЛЬ"

Первая книга трилогии с одноименным названием увидела свет в 1956 году и сразу же разлетелась по библиотекам и книжным магазинам. Ее искали, читали, передавали друг другу. Причем не только дети, но и взрослые. Было в ней то, что оказалось абсолютно универсальным для всех возрастов.

Главная героиня книги, девятилетняя Саша Яновская, - это и есть сама Бруштейн. Ее книга абсолютно биографичная - родители Саши Яновской, ее брат, бабушка, дедушка, гувернантка, учительница немецкого - все эти герои списаны из жизни. Их речь, такая самобытная, наделила героев настолько невероятным колоритом и шармом, что в них невольно влюбляешься и незаметно для себя начинаешь повторять все эти "умалишотка", "глупство", "запохаживается" и множество других словечек.

В книге маленькая девочка борется за свое место под солнцем, огорчается, страдает, но никогда не сдается. Вместе со своим отцом она спасает Юльку от смертельного недуга, негодует, что ксендз не разрешает ее матери выйти замуж за любимого человека лишь потому, что тот не католик, видит нищету и жестокость.

Однажды с мамой она стала свидетелем, как художник, у которого нет рук, создает картины, рисуя ногами. Это настолько потрясло девочку, что она решает купить одну из его картин. «Пусть маленькая барышня возьмёт рисунок «Дорога уходит в даль…» Когда я ещё был художником — а я был настоящим художником, прошу мне поверить! — это была моя любимая тема: «Всё — вперёд, всё — в даль! Идёшь — не падай, упал — встань, расшибся — не хнычь. Всё — вперед! Всё — в даль!..»

Это стало жизненным кредо и Саши Яновской, и Александры Бруштейн.

О ДОБРЕ И ТУПОМ НЕПОБЕДИМОМ ЗЛЕ

Феномен "Дороги" не разгадан и по сей день. Но кажется, что наиболее приблизился к разгадке Дмитрий Быков, который в своей работе, посвященной книге, вывел формулу ее успеха.

Он назвал "Дорогу" воплощением вечного конфликта добра и тупого непобедимого зла. В своей лекции «История о девочке, живущей на границе миров» (цикл «Сто лет – сто книг») он говорит об этом так:

Я понял, в чём секрет этого удивительного произведения. Сашенька Яновская, которая выросла в очень живой семье, на протяжение всей книги постоянно сталкивается с нерассуждающим, тупым и непобедимым злом.

И вот эта эмоция нам всем очень близка! Мы не понимаем, как человек может быть настолько жесток и глуп. А он может — и даже получает от этого удовольствие.

Доминирующая эмоция этой книги — это сначала ужас, а потом весёлая злоба при столкновении со страшным, тупым злом — с расизмом, антисемитизмом, с чванством богатых, с репрессивной системой государства...

Тупое зло - это то, с чем каждый день приходится сталкиваться детям: ничем не объяснимый деспотизм взрослых, девочка, потерявшая способность ходить из-за безденежья и равнодушия взрослых, антисемитизм, когда еврейской девочке, для того чтобы поступить в гимназию, приходилось сдавать более сложные экзамены и проходить более жестокий отбор, чем девочкам других национальностей.

Тупое зло, по версии Быкова, не имеет ни расы, ни национальности, ни профессии. Оно может быть всем и никем. И все мы зачастую оказываемся абсолютно беззащитными перед его лицом.

Но в книге нет пессимизма. Ведь автору удается передать своим читателям неимоверный позитив и простые, чистые понятные правила жизни: не ври, никого не обижай, поступай честно и много работай. Это своеобразная прививка от тупого зла. Пройти сквозь все удары судьбы и остаться человеком - вот что имеет значение.

Ее отец Яков Яновский был врачом и автором книг «Молодые годы» и «В бурю», написанных им в 1926 году, книги «В аду», написанной в 1927 году, и «В реке Самбатион», написанной в 1931 году. В 1941 году во время немецкой оккупации Вильнюса Яков Выгодский был заключен в тюрьму, после чего расстрелян вместе с супругой....

Самым известным произведениями Бруштейн стали автобиографическая трилогия «Дорога уходит в даль...» в 1956 году, «В рассветный час» в 1958 году и «Весна» в 1961 году. Многие страницы трилогии были посвящены национальным взаимоотношениям в царской России.

Александра Яковлевна скончалась, будучи тяжело больной, 20 сентября 1968 года, и была похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище......

Пожалуй, в Александре Яковлевне главное: удивительное мужество, высокая культура человеческих отношений – предельное внимание окружающим, предельное пренебрежение собою. То самое, что звучало еще в дневнике двенадцатилетней девочки, в прелестном дневнике изготавливающегося к жизни подростка: стремление ехать в самые глухие места, помогать там по мере сил, учить, лечить, «посвятить всю свою жизнь на служение ближнему своему. О Боже милосердный, дай исполниться этим золотым мечтам!»

Еще до революции Александра Яковлевна – член подпольного комитета помощи политзаключенным, а в Союзе Писателей, членом которого она состоит со дня основания, узнают об этом только в день ее юбилея – и то случайно.

... «Днем и ночью, в течение десяти лет, рискуя своей жизнью и свободой, – так говорил докладчик на юбилейном вечере 1954 года драматург Исидор Шток, – она, к тому времени мать двоих детей, участвовала в подпольной организации. И ни слова об этом нигде!.. И в Гражданскую войну, когда “голова кружилась от голода” (это уже – слова самой Александры Яковлевны), она – “боец культурной бригады” (добавим: фронтовой бригады), и время это запоминается ею, как “замечательное время – и, вероятно, лучшее в жизни”»... И в Отечественную войну, на этот раз в эвакуации, в Новосибирске, сетует лишь на то, что она в тылу, – «во время войны нет большего несчастья», – и просит работы – как можно больше: «Есть в Новосибирске такая старушка, – и академик, и герой, ассенизатор, швец и плотник, и журналист, и зверобой, и старый тюзовский работник...» А когда она вернулась из эвакуации в Москву, вслед ей почти сразу же пошло письмо: «После вашего отъезда все как-то распустились, развязали языки, стали еще больше обливать грязью друг друга. Теперь особенно ясно, каким Вы были сдерживающим началом, как облагораживали организацию».

Ее любили. Или боялись. Боялись все меньше, – по мере того как она старела. Любили все больше, – потому что все, что она являла собою всю жизнь, старость лишь подчеркивала, обрамляла драгоценной оправой. Рядом с нею, между прочим, было не страшно старости.

И в то же самое время – это утверждение прозвучит чудовищно, но это – правда, как бесконечно была она одинока! Всеми любимая, постоянно окруженная людьми! Судьба нещадно била ее – по самому трепетному в ней, самому беззащитному. ...«Потому что я осталась одна. Потому что я – “доживаю”. И сознание это особенным образом освещает мою жизнь.

В детстве мне подарили книгу “Веселые приключения барона Мюнхгаузена”. На обложке – сам барон, в гусарском мундире и треуголке пирожком, кокетливо посаженной на пудреный – с косичкой – парик, сидел на лошади, и лошадь, нагнув голову, пила воду из ручья. Но – у лошади была только половина туловища: заднюю отрубило опустившимся некстати шлагбаумом. И вода, которую пила лошадь, широко выливалась из оставшейся половины туловища.

Это – моя жизнь сегодня. Смерть Сергея отрубила от меня всю прожитую жизнь, ту, что позади, за плечами, – со всеми воспоминаниями, со всеми событиями. И то, что происходит со мною теперь, – все, что я вижу, чувствую, думаю, делаю, пишу, – вливается в сохранившийся обрубок жизни – и тут же выливается. В никуда. В ни во что».

Помню ее рассказы о первой встрече с Сергеем Александровичем, о его сватовстве – об этом она вспоминала охотно. Он считался женихом завидным, ему сватали самых достойных невест, он же только посмеивался: «Что вы! Мне ехать в земство, сидеть в глуши, я же с нею, с этой, умру от скуки...» А однажды в пригороде дождь загнал его на веранду какой-то дачи. «Встретил девочку – удивительную, – рассказывал он позднее. – С этой – не заскучаешь...» И через какое-то время старомодно и церемонно просил руки этой девочки, не у нее самой даже – у ее отца, своего коллеги, виленского врача Якова Выгодского. В архиве лежат изящные билеты на двух языках: французском и русском: «... просят вас на бракосочетание Александры Яковлевны Выгодской...»

А потом стал медленно погибать ее сын – Михаил Сергеевич, – помощь которому она считала единственной оставшейся ей в жизни задачей. Когда-то Александра Яковлевна переписала в свой дневник письмо, полученное от него в одну из трудных минут, в эвакуационной перемученности: «... Как радостно сознавать, что имеешь такую умную, честную кристально-чистую маму»... «В упоении от Мишкиного письма легла на свою кровать и, как всегда, почувствовала прилив желания роскошно работать, много сделать, чудно писать и т.п.» Когда сын погибал, Александра Яковлевна словно в душевное подполье ушла, молчала, не жаловалась, не делилась этим своим ужасом перед неизбежным. После его кончины друзья радовались, что она была все та же. Все, что было в ней волевого, ушло в работу. Она считала своим долгом помогать семье погибшего сына – его вдове, его сыну. Не ее утешали и поддерживали, – это она – поддерживала и утешала. Когда-то, по неизмеримо меньшему поводу, она писала: «Я не плачу, – этому люди моего поколения не обучены...» Она и не плакала. Просто – то самое, что было содержанием всей ее жизни – чувство долга, – теперь заполнило ее всю, не доставляя прежней радости и невольно ожидая – ответа.

Александра Яковлевна не случайно вспоминала, что муж, умирая, жалел прежде всего ее: «Тебе будет очень трудно...» Вот кто знал эту глубоко запрятанную в ее душе потребность в ответной любви, в открытой и щедрой ласке.

Я любила ее с годами не меньше, нет, – я, может быть, даже слишком любила. И не могла все то, что делала Александра Яковлевна, и то, как она жила, наблюдать спокойно.

Помню, как в Переделкине, в писательском Доме творчества, я опять застала ее за толстой чужой рукописью, на этот раз она взяла ее не на рецензию, а для бескорыстной дружеской помощи. Позже я узнала: автора она просила при этом «Только не говори Любе». Боялась меня? Нет, конечно. Не хотела огорчать? Все равно: помогать другим – это она еще могла, во всяком случае, считала своим долгом, – всякое же страстное, заинтересованное вмешательство в ее жизнь было ей уже не под силу!

Но раньше был ее 80-летний юбилей. За несколько дней до него мы с А.Я. Рейжевским отбирали материал для юбилейной выставки. На прощанье Александра Яковлевна надписала каждому из нас только что вышедший однотомник «Дорога уходит в даль...»

«Любочка! – писала она мне, – ... я люблю тебя, Люба!.. И если можно в таком состоянии что-либо писать, кроме “В смерти моей прошу никого не винить”, – то я пишу тебе: “Я люблю тебя, Люба!” Твоя А. Бруштейн. 5.X.64 г. Москва». Вот так. Вроде ордена. Памятное – навсегда.

На юбилейном вечере большой зал Дома литераторов не вмещал желающих присутствовать; мы с Фридочкой Вигдоровой сидели на одном стуле. Фрида потом напишет Александре Яковлевне: «Никогда не видела зала, который был так полон любовью. Зал, готовый взорваться от любви. А мне от любви к Вам все время хотелось плакать...»

Тогда на вечере Александра Яковлевна будет растерянной, взволнованной, не знающей, кому и подставлять свою коробочку, и беспомощно поводящей ею в воздухе. То ли плачущей, то ли смеющейся – издали, из зрительного зала, не разберешь. А зал веселился, хохотал, аплодировал. То приветствовали юбиляршу Николай Черкасов и Борис Чирков, специально ради этого приехавшие из разных мест, – сейчас они были Дон Кихотом и Санчо Пансой, – то в обычной своей шутливой форме обращался к Александре Яковлевне Леонид Утесов, то взывал к ее точным нравственным меркам Сергей Образцов. То раздавался записанный на пленку голос Корнея Чуковского: «Вы старая-престарая старуха...», то, словно полемизируя с Чуковским, звучали стихи Самуила Маршака – стихи десятилетней давности, написанные еще к прошлому юбилею:

Пусть юбилярша,

А.Я. Бруштейн,

Намного старше,

Чем Шток и Штейн,

Пускай Погодин

В сынки ей годен,

А Корнейчук

Почти что внук...

Однако все же, –

Как у Жорж Занд, –

Что год – моложе

Ее талант...

Таких веселых юбилеев в Доме литераторов, кажется, и не было. И будут приветствовать юбиляршу и артисты цыганского театра «Ромэн», и артисты цирка (она и о цирке умудрилась что-то писать!), и выкрикивать слова театрализованного приветствия артисты Московского Центрального детского театра и Ленинградского ТЮЗа... Александра Яковлевна, верная себе, будет потом благодарить директора Дома литераторов Б.М. Филиппова и каждого сотрудника поименно, только им приписывая успех вечера, – «если он не превратился в Ходынку, к чему имел все основания, ибо в зал, вмещающий 700 человек, явилось свыше полутора тысяч, если, несмотря на такое чудовищное переполнение, вечер все-таки прошел блестяще по организованности и порядку, и все чувствовали себя уютно и хорошо... и юбилей мой, к большому моему счастью, не был похож на юбилей, и еще меньше – на гражданскую панихиду, он был веселый и молодой... Это говорит о таком высоком качестве работы нашего клуба... Теперь отдыхайте, – так закончит она свое благодарственное письмо, – пока мне не исполнится 90 лет, я вас больше беспокоить не буду, честное слово!..»

А через несколько лет мы стояли на Новодевичьем кладбище, среди высоких сугробов – друзья, пришедшие на открытие памятника над ее могилой, – мы плакали, слушая магнитофонную запись той ее юбилейной, ее заключительной речи. Плакали – потому что ни одна самая лучшая фотография, ни один портрет не передает того, что пробуждает в памяти голос – голос, который забывается скорее и раньше всего, но и к человеческой памяти обращается всего вернее.

«... Когда сегодня здесь говорили, я все думала – о ком это они говорят? В чем дело? Кто это? Какая замечательная старушка! Умная, талантливая, чудесный характер... И чего-чего только в этой старушке нет. Я слушала с интересом... Товарищи! Я, конечно, трудяга, я много работала, мне дано было много лет... Но сделанного мною могло быть больше и могло быть сделано лучше. Это факт, это я знаю совершенно точно... Смешно, когда человек в 80 лет говорит, что в будущем он исправится. А мне не смешно. Я думаю, что будущее есть у каждого человека, пока он живет и пока он хочет что-то сделать... Я сейчас всем друзьям и товарищам, которые находятся в зале и которых здесь нет, даю торжественное обещание: пока я жива, пока я дышу, пока у меня варит голова, пока не остыло сердце, – одним словом, пока во мне старится “квартира”, а не “жилец”, – до самого последнего дня, последнего вздоха...»...

Вся статья полностью