Как рыцари пехоту атаковали

Любите ли Вы развлекательные статьи про рыцарскую конницу, так как люблю их я? Лет десять-пятнадцать назад их активно публиковали журналы по фантастике и компьютерным играм, сейчас они перебрались в ДЗЕН. И это такой непередаваемый жанр, я вам скажу – авторы совершено не скупятся на подробности, вот например

«Фаланга щитников не являлась препятствием для дестриэ [коня]. Рыцарь просто пер, куда считал необходимым, оставляя за собой полосу сплошного поражения»

Причем никто особо не парится по поводу источников, но описание настолько живое, что сомнений быть не может. Где-то в российских дворах совершенно точно припаркован DeLorean, на капоте отражается неоновый свет ближайшей аптеки, а за стеклом виднеется бумажка с номером телефона на случай, если нужно будет выехать запертому соседу.

Рунет заполнен статьями о том, как столетиями рыцарская конница врубается в строи несчастных пехотинцев, вытаптывая все вокруг, ломая аки тростиночки оружие, коим крестьяне пытаются отпихиваться. И самое любимое у меня в таких статьях – это окончание, ну потому что рано или поздно автору надо будет объяснить с чего вдруг эта сила, сносящая все на своем пути, вдруг перестала впиливаться в пехотные порядки.

Краткий обзор современных представлений о роли конницы

В русскоязычном пространстве идея о таране плотных пехотных строев стоит примерно на двух столпах – это гипотеза Чарльза Омана о том, что после битвы при Адрианополе 378 г. на полях сражений воцарилась тяжелая кавалерия вплоть до сражения при Мариньяно 1515 г. [1] Второй подпоркой прикрутили идею Лин Уайт [2], что небывалый успех тяжелой рыцарской конницы является следствием распространением стремян в Европе с VIII века и соответственно появлении таранного удара. Естественно гипотеза и Лин Уайт и концепция Чарльза Омана на западе уже подверглась обширной критике и существенно пересмотрена [3], но поскольку на русский язык все это не переводилось, то у нас до сих пор пытаются жить в реалиях «изобрели стремя – кавалерия вытаптывает пехоту – потом пехоту обучили, и она начала отбивать атаки рыцарей». Увы и ах, все значительно сложнее.

Начнем с распространения тяжелой конницы – традиционно расцвет тяжелой конницы связывается с государством Каролингов [4]. Что здесь важно понимать – состояние первоисточников таково, что тактическую роль конницы в этот период мы практически не можем проследить. Описания настолько скудны, что исследователями для обоснования тезиса о важности этого рода войск приходится прибегать к цепочке рассуждений «если не они, то кто?» [10]. Т.е. концепция того, что при Каролингах тяжелая феодальная конница была царицей полей – это распространенная точка зрения, но, увы одна лишь [9]. На западе бушуют настоящие баталии между исследователями, так например, Брайс Лайон подверг критике концепцию Вербрюггена о тотальном превосходстве конницы, тот выступил с возмущенным опровержением [5], обвинив оппонента в некомпетентности , в спор вклинился профессор Бернард Бахрах [6], оспорив эту отповедь. Я не хочу углубляться в эту дискуссию, просто хочу, чтобы Вы понимали – господство тяжелой кавалерии не признанный всеми факт, а одна из точек зрения (безусловно, популярная), которая преобладает у нас, поскольку другие исследования тупо не переводили.

Иллюстрация по Всадники войны. Кавалерия Европы. . Алексинский Д. П., Жуков К. А., Бутягин А. М., Коровкин Д. С, С-П.: Полигон, 2005

Здесь нужно понимать, какую задачу решал Карл Великий – в условиях больших пространств ему нужна была сила, которая могла оперативно реагировать на актуальные угрозы. Такой силой стала конница, позволяющая совершать марш броски на расстояния вплоть до 240 км за сутки [4], в сочетании с сетью фортов и замков он смог выстроить эффективную систему противодействия, где защитные сооружения уже при Меровингах выступали наковальней [7]. Решение на самом деле было поистине гениальным – экономика раннесредневековых государств не позволяла держать под ружьем большую регулярную армию, при этом ленная система перекладывала вопросы снабжения и формирования войск на феодалов. Т.е. преимущество каролингской конницы было отнюдь не во впечатляющей тактической эффективности, а в первую очередь оно было стратегическим [8]. Собственно идея, Лин Уайт о том, что при Каролингах всадники за счет таранного удара «доминировали» напарывается на тот простой факт, что этот прием появился только в XII (возможно XI) веке. Акцент в боевых действиях сместился от масштабных полевых сражениях к рейдами, шевоше, кавалькадам, т.е. терминам, однокоренных «коннице» - Reyse, chevauchee, cavalcado. Ну, и, конечно, осадам, где конница могла либо перерезать пути снабжения, выступая атакующей стороной или атакуя агрессора, деблокируя города [5].

К чему это привело – к созданию закрытой касты воинов, которая же и являлась, в том числе правящей аристократией, т.е. определяла военную доктрину государств. И здесь мы переходим к сути исследования – чтобы понять, как выглядело столкновение пехоты и конницы, нужно разобраться с внутренними силами, которые определяют битву. Итак, друзья мои – это была преамбула, впереди разбор сражений и поведения солдат в бою.

Битва при Куртрэ 1302 года.

Начнем с середины нашего повествования – битвы при Куртрэ 1302 года. Сражение довольно примечательное – часто его рассматривают в качестве вехи, знаменующей окончание главенства конницы и начала пехотной революции. И, в общем-то, в таком ключе сражение не устраивает ни фанатов сметающей все и вся рыцарской кавалерии, ни сторонников пехоты-царицы полей. Апологет конницы, разбуженный ночью, на тихий шепот «Куртрэ» вскинется, не просыпаясь, выпалит «коннице помешали рвы, ручей, а так бы растоптали как при Розебеке, Монс-а-Певеле и Касселе» и рухнет на подушку, не открывая глаз. Ну, а сторонников пехоты в принципе не устраивает XIV век как рубеж, ведь атаки конницы отбивались и раньше. Как по мне, эти споры малопродуктивны и нужно на примере сражений выяснять механику и принципы поведения воинов, а не защищать свою команду.

Фламандский пехотинец, правда его противник пришел из прошлого, судя по доспехам, ну что ж поделать

Вернемся к Куртрэ - это достаточно знаменитая битва между фламандцами и французами, примечательная тем, что первые представляли собой пешее воинство, в то время как их противники делали ставку на конницу. Численность сторон была примерно равной – 8000-10500 человек со стороны фламандцев (по Вербрюггену) и около 7000 французов (2500-3000 всадников, остальные пехотинцы).

Сам ход битвы описан во множестве статей и исследований, я ограничусь общими замечаниями. Фламандцы выстроились в фалангу, заняв позицию за ручьями и рвами, французская пехота накрыла их арбалетным огнем, после чего вероятно (?) произошел уже ближний бой между фландрийцами и их противниками. Причем пехота французов так успешно наступала, что чуть не выиграла бой. Далее после успешной атаки, по сообщению «Старой хроники Фландрии», французы говорят командующему «Сир, чего вы еще ждете? Наши пехотинцы наступают так, что они одержат победу и мы не стяжаем здесь чести», после чего рыцари атакуют (успешно форсировав рвы), попутно потоптав некоторое количество своих же пехотинцев и начинается катастрофа. Всадники отступают с большими потерями, попутно сваливаясь во рвы на обратном пути. Французы оставили на поле битвы половину всадников, потери фламандцев несколько сотен по источникам, по факту – вопрос. Здесь нас будет интересовать несколько важных нюансов, первое это моральное состояние самих фламандцев. Людовик ван Вельтем ("historiael Spieghel" ~ 1316 г.) описывает сильный страх, который испытывали пехотинцы [11]:

[фламандцы] боялись предстоящего ужасного боя. Не было шанса отступить, и враг наступал. Каждый причастился на месте, и после они собрались вместе, плечом к плечу. Таким образом, они сформировали как бы каменную стену, чтобы выдержать страшное испытание"

И здесь достаточно показательное отражение психологии двух участников битвы, с одной стороны первобытный ужас фламандцев перед главной военной силой средневековья, с другой презрение французского рыцарства – они бросаются в атаку, дабы всю славу не получили собственные же пехотинцы. Жиль ле Мюизи описывает ужас, который поразил отступающих рыцарей:

«С башен церкви Богородицы Турнэ, аббатства Св. Мартина и города они могли видеть бегущих по дорогам, сквозь изгороди и поля, в таком количестве, что никто из тех, кто не видел этого, не поверил бы... В окрестностях города и в деревнях было столь много умирающих от голода рыцарей и пехотинцев, что это было ужасное зрелище. Пытавшиеся найти еду у города обменивали на нее свое снаряжение. Всю эту ночь и следующий день прибывшие в город были столь напуганы, что многие из них не могли даже есть»

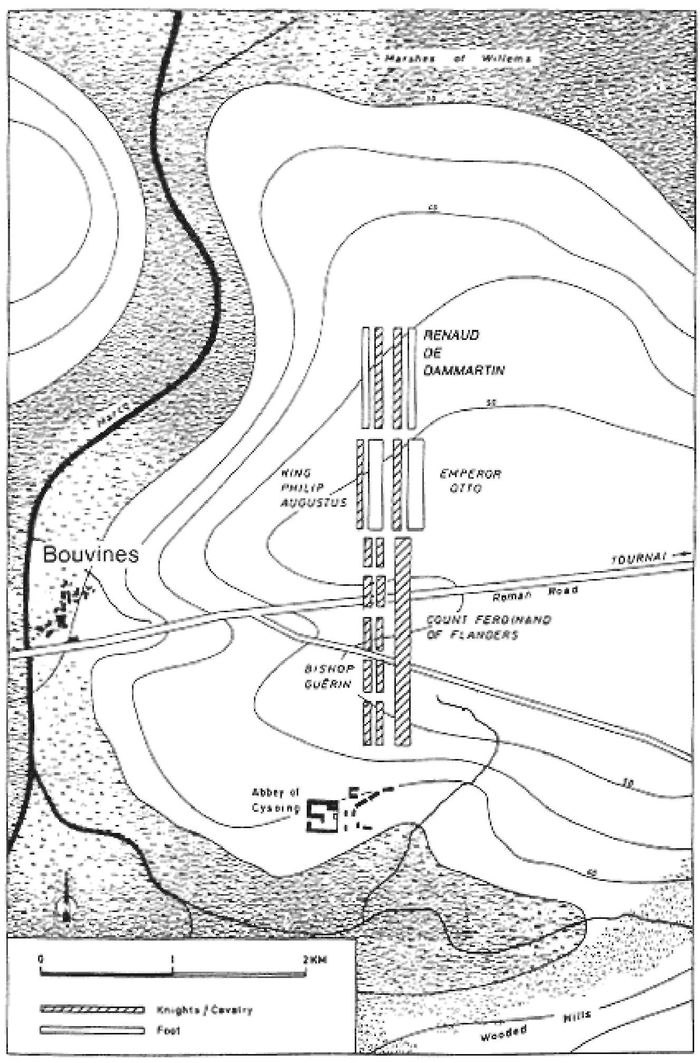

План битвы при Куртрэ. Иллюстрация J.F Verbruggen «The Art of Warfare in Western Europe during the Middle Ages from the Eighth Century to 1340» // The Boydell Press, 1998

Полагаю, Вы часто могли слышать в той или иной форме выражение, что один конный стоил десяти пеших. Это распространенный лейтмотив лояльных к рыцарям хроник, собственно вышеупомянутый Жиль ле Мюизи об этом также писал. И здесь, чтобы понять, повлияла ли на что-либо эта битва, стоит посмотреть на то как изменились взгляды фламандцев. Согласно «Хронике Виллани » [12]

«После этого разгрома честь и слава старинной знатности и отваги французов сильно приуменьшились, ибо цвет мирового рыцарства был разбит и унижен своими же подданными, самыми худородными людьми на свете - ткачами, сукновалами, работниками низких ремесел и занятий. Они были столь чужды воинскому делу, что из презрения к их малодушию другие народы мира называли фламандцев "жирными кроликами". Но после этих побед уважение к ним стало так высоко, что один пеший фламандец с годендаком в руке стоил двух французских рыцарей»

На самом деле подобные реляции буквально воспринимать не стоит – собственно поражения рыцарских армий в XIV веке явно свидетельствуют о том, что соотношение 1 конных на 10 пеших, если и выполняется, то в сферическом вакууме, ну а фламандские бахвальские речи разбились о тяжелые разгромы при Розебеке, Касселе и Бремюле. Важно их рассматривать с позиции общественного настроя – Куртрэ, при всей спорности самой битвы, во-первых прокатилось эхом по всей Европе, во-вторых определенно вызвало заметные сдвиги в психологии воинов.

Крестьяне больше не терпели опорных пунктов дворян в своих деревнях и уничтожали их. Сатирические средневековые песни (Kerelslied) представляют фламандцев начала XIV века как людей с замашками графов [13].

«На ярмарку он обязательно пойдет

Считая себя графом,

Там он уничтожит все

Ржавым посохом своим

Затем он пить вино пойдет и сразу станет пьян

Тогда весь мир его - и город, и страна»

Битва при Арке 1303 г.

Перенесемся меньше чем на год вперед – битва при Арке (1303 г.). Фламандцы охмелели от своей победы, берут города и замки, что естественно бесит французскую сторону. Усмирять оборзевших ремесленников высылают очередную армию, численность сторон точно не известна, источники говорят о 10 000 фламандцах (оценки в 50 000 фантастичны) и 1300-4000 французах, возможно первая цифра показывает численность конницы, а вторая общее число воинов (с учетом пехоты). Поначалу ход боя скорее благоволил французам, они смогли разбить несколько разрозненных отрядов фламандцев, пока не уперлись в основные силы фландрийской пехоты. Фламандцы образовали круг ощетинившись пиками и годендагами, далее источники несколько по-разному описывают бой, по одним данным французская конница безуспешна пыталась атаковать построение пехоты с трех сторон, но безуспешно. Но весьма примечательно описание боя другого источника - Гентских Анналов:

«Он [Гильом] образовал большой строй по окружности наподобие чаши или короны и, расположившись в его центре, вызывал врагов на битву. Однако те, напротив, не решались с ним сразиться. Они осторожно окружили его строй, высматривая, с какой стороны они смогут нанести ему больший урон. Тех из них, кто приближался к фламандскому строю настолько, что их можно было достать, убивали. Но также если кто из фламандцев выбивался вперед, то он тотчас оказывался простертым на земле после атаки всадников. И так они стояли почти два часа – наемники короля наносили фламандцам небольшой урон, а те отвечали им тем же. После сражения при Куртре французы, хоть конными, хоть пешими, уже никогда не осмеливались одновременно всем строем атаковать фламандцев, всегда сражающихся пешими. Теперь, когда это было возможно, они окружали их и недолго атаковали по трое или четверо, после чего отступали на лошадях, чтобы выманить их из строя, в то время как другие стремительной атакой повергали фламандцев наземь» Гентские анналы (1303)

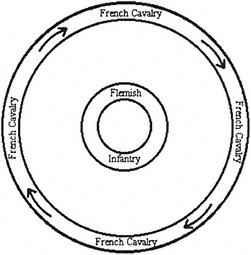

Схема боя по Гентским анналам, приводится по Kelly DeVries «Infantry Warfare in the Early Fourteenth Century : Discipline, Tactics, and Technology Warfare in History» // The Boydell Press, 1996

Довольно занятная картина – уже тяжелая конница боится атаковать плотные порядки, памятую о Куртрэ. Мы еще часто увидим иллюстрацию патовой ситуации, когда конники не решаются атаковать плотный строй пехоты. С другой стороны, пехотинцы тоже опасаются наступать, поскольку стоит им разорвать строй, как их по одиночке их «выхватывают» рыцари. Причем дальнейшее развитие боя было довольно любопытным – французы отступают, фламандцы идут следом, всадники снова готовятся атаковать, фландрийцы снова строятся, а рыцари отказываются от нападения. Такой сценарий повторяется пять или шесть раз, пока французы окончательно не отступают, поле боя за фламандцами, хотя их потери превышают французские.

Битва при Монс-ан-Певеле 1304 г.

Сражение при Арке не смогло поставить точку в противостоянии фламандцев и французов, поэтому следующая партия была лишь вопросом времени. Стороны активно наращивали войска и сошлись в противостоянии в августе 1304 г. Численность сторон оценивается как равная – около 13 000 французов (3000 всадников и 10 000 пехотинцев) и 12 000 – 15 000 фламандцев [14], хотя безусловно у короля был явный перевес в рыцарях. Бой начался традиционно перестрелкой арбалетчиков, после чего к строю фламандцев выдвинулись рыцари и…

«Когда французы настолько приблизились к фламандцам, что копья французов могли касаться копий фламандцев (те стояли в своем строю неподвижно и твердо, ожидая, что, как и в Куртре, сейчас произойдет главное и победное для них сражение), они осадили своих коней поводьями и остались стоять как вкопанные. Оба войска смотрели друг на друга. Французы, опасаясь такого же исхода битвы как при Куртре, не осмелились состязаться в силе, но, уговорившись друг с другом, хотели победить хитростью» Гентские анналы (1304)

И снова французы останавливаются напротив плотного пехотного строя, не пытаясь в него бросаться. Ситуация снова патовая, бидауты (легкая пехота французов) обстреливают строй фламандцев издалека, а сами фландрийцы сбиваясь в небольшие отряды по 10-40 человек сами (!) нападают на рыцарей, покидая строй. Таким образом, обе стороны несут потери. Из тупика стороны стараются выйти, начав переговоры, но они срываются (фламандцы заподозрили французов в подготовке к нападению) и фламандцы переходят в атаку. Французские силы отброшены к лагерю, да так что фландрийская пехота пробивается к королю Филлипу IV, один бодрый фламандский воин бьет годендагом по лошади монарха и та в испуге скачет к рыцарям, которые наблюдают за судьбой своего властителя с безопасного расстояния. В конечном счете, Филиппу удается организовать сопротивление и далее сведения хроник расходятся, Гентские анналы говорят, что французы отступили, остальные источники, что отошли фландрийцы – это, вероятно, ближе к истине. Как бы то ни было, потери с обеих сторон были значительные (около 1000 человек вероятно) и для французов битва при Монс-ан-Певеле была такой же Пирровой победой, что сражение при Арке для фламандцев.

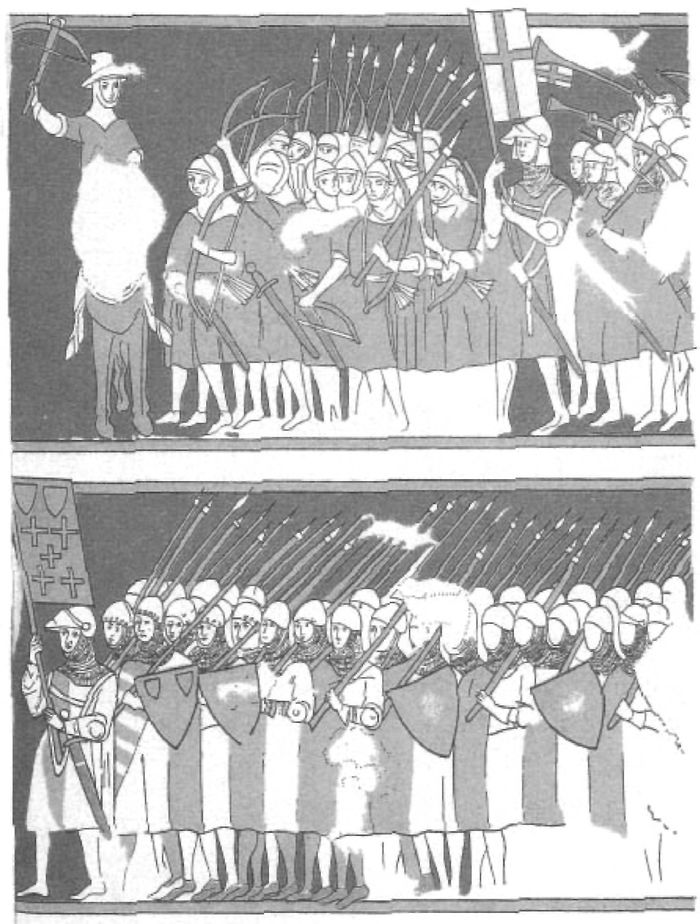

Прорисовка фрески с Гентского алтаря Verbruggen (1998)

Переломить ситуацию французы смогли в 1328 году в битве при Касселе, однако, она демонстрирует заметно иной подход. Французская пехота теперь держит фронт фламандцев, пока рыцари бьют по флангам. Но даже эта битва показывает традиционный тупик – фламандцы, оказавшись в окружении, строятся «короной», а французы, потеряв несколько лошадей, снова отказываются от атаки, открывают свой строй, чтобы фландрийцы смогли отступить. Как и в предыдущих битвах, никто не торопится «вытаптывать» или «сметать» с поля плотный пехотный строй. Интересно, что согласно Фландрской хронике, рыцари прямо отказались от атаки на коне, видя плотный строй пехоты [15]:

«Граф тотчас устремился на них [фламандцев], но они стояли таким плотным строем, что атаковать их, сидя на коне, было невозможно. Тогда граф и все его рыцари спешились [и всех победили]» .

Забегая вперед, здесь стоит отметить, что французы находились под сильным общественным давлением, так отступивших рыцарей после разгрома при Куртрэ (1302), а также сбежавших при Монс-а-Певеле (1304) и Пуатье (1356) открыто обвиняли в государственной измене.

Сейчас посмотрим, что происходило в битвах с другими участниками.

Битва при Лаупене 1339 г.

Достаточно интересная битва, хотя и не столь известная, как громкие сражения вроде Креси или Куртрэ. Примечательна она тем, что швейцарская пехота здесь, будучи обычным ополченцами встретила атаку конницы на равнинной местности. Наш основной источник анонимная хроника Conflictus Laupensis описывает атаку фрейбургской конницы и тут происходит то, что собственно и является основной целью атаки – около 2000 швейцарцев, видя летящую на них лаву рыцарей, разворачиваются и дают деру. Причем, в своей прошлой статье я ошибочно назвал их безоружными «inermes», как они буквально поименованы в хронике на латыни. Однако этот термин в средние века просто означал пехотинцев. Вот только остальные швейцарцы никуда не побежали и всадники… Нет, не влетели с треском в строй, а как и французы при Арке, начали грозно кружить вокруг пехотинцев, надеясь, что те сами пойдут в атаку. В конечном, счете, пехотинцев все же попытались атаковать (детали не сообщаются), но закончилось это плохо для всадников. Бернцы выбили с поля боя фрайбургскую пехоту и ударили в тыл рыцарями, которые кружили вокруг вальштедцев.

Вообще невольно возникает вопрос, а были ли битвы, где рыцари все-таки влупились в строй пехоты с разгону и огоньком. На самом деле, да были, но картина боя сильно отличалась от апокалиптических описаний с вытаптыванием, проломом и еще хрен какими эпитетами, которые лепят к конной атаке.

Битва при Лаудон-Хилле 1307 г.

Основной источник по этому сражению метрическая История Роберта Брюса, написанная архидьяконом Абердина Джоном Барбором, собственно описание приводится в восьмой книге. Англичан под предводительством Валенса Эймара было 3000, шотландцев же существенно меньше – всего 600 пехотинцев. Насколько эти цифры соответствуют действительности вопрос открытый, скорее всего, оценке шотландцев можно верить, а вот англичан явно было меньше. Возможно, Валенс имел около 1200-1500 воинов, из которых порядка 1000-1200 пехотинцев 200-300 всадников. Но даже такая сила радикально превосходила шотландцев. Роберт Брюс, опасаясь нападения с фланга и тыла, укоротил фронт, вырыв две канавы, так что в лоб на него могли напасть не более 500 рыцарей. Эймар произнес вдохновляющую речь, и всадники пошли в атаку [16]:

«Пригнув головы и выставив вперед копья, они бросились прямо на короля [Роберта Брюса]. И он встретил их с такой силой, что самые лучшие и храбрые были сброшены на землю при столкновении. Поднялся такой грохот и треск копий, такие крики и вопли раненых, что их было страшно слышать.

…

Почти все поле было усеяно убитыми лошадьми и людьми»

После чего 500 воинов Брюса переходят в атаку, а английская армия обращается в бегство. Потери англичан оцениваются в 100 рыцарей, что говорит о том, что в атаке полегло до половины всех всадников Эймара.

Битва про Боробридже 1322 г.

Достаточно простое сражение между королевскими силами Эдуарда II и повстанцами Томаса Ланкастера. Примечательно оно тем, что силы Эдуарда под командованием Эндрю Харклея применили шотландское пехотное построение в форме шилтрона, т.е. построились в круг и ощетинились копьями. Королевские войска перекрыли мост, ну а войска Ланкастеров под предводительством сэра Херефорда и Роджера де Клиффорда пошли в лихой кавалерийский эгегей прямо через мост, итог описан Chronicon de Lanercost [17]

«сэр Роджера де Клиффорд и некоторые другие рыцари, подобно львам, храбро вступили на мост раньше остальных войск и яростно атаковали неприятеля; со всех сторон в графа ударили пики. И он [Херефорд] тут же упал и был убит на мосту вместе со своим знаменосцем и другими рыцарями. Сэр Роджер де Клиффорд, хотя и был тяжело ранен пиками, стрелами и отброшен назад, но с трудом сбежал вместе с остальными»

Несколько более поздняя иллюстрация английского рыцаря по Всадники войны. Кавалерия Европы

Любопытно, что битва при Боробридже фактически была предтечей тактики англичан в столетней войне, где они активно использовали спешенных рыцарей с собственной пехотой для отражения атак французской конницы [18]. Опять-таки эта битва не была чем-то сверхъестественным, в сущности, королевская армия применила ровно тот же прием, которым английских рыцарей разбили шотландцы при Стерлинге (1297). И более-менее побеждать шотландцев англичане смогли, когда предварительно обстреливали их строй собственными лучниками как при Фолкерке (1298) или Даплин-Муре (1332), либо и вовсе спешиваясь, как при Халидон-Хилле (1333).

И вот тут внимательный читатель задаст вопрос, не желая расставаться со столь желанным мифом о вытаптывании пехоты – «Но ведь это все XIV век, а что же раньше? Вытаптывали, сметали?». Что изменилось-то? Ни-че-го. И тут мы возвращаемся к моей фразе – Куртрэ, лишь середина нашей хронологии.

Абсолютно ту же картину мы видим в битве при Бувине в 1214 году. Где 700 брабантских наемников, образуют строй из двух-трех (!) шеренг (в одном источнике, два, в другом три шеренги) и как нам сообщает участник битвы Вильгельм Бретонский, рыцари просто-напросто боятся атаковать этот строй [19]:

«Часто безнаказанно отступая за стену пехотинцев, Граф нисколько не боялся быть раненым врагом. И действительно, наши рыцари боялись нападать на пехотинцев, вооруженных копьями, в то время как сами они [рыцари] сражались мечами и более коротким оружием; действительно, копья [hasta] были длиннее кинжалов [cutellis] и мечей, и непроницаемая линия [пехотинцев], выстроенная по образцу стен тройным кольцом, не позволяла атаковать тех, кто был тщательно построен»

Битва при Бувине Verbruggen (1998)

Или вот Жан де Жуанвиль описывает высадку крестоносцев в Египте [20]:

Что же до нас, когда мы увидели их приближение, то воткнули острые концы щитов в песок, твердо укрепили в земле копья с остриями, направленными на врага. Увидев, что наши копья готовы пропороть животы их коням, вражеские конники развернулись в обратную сторону.

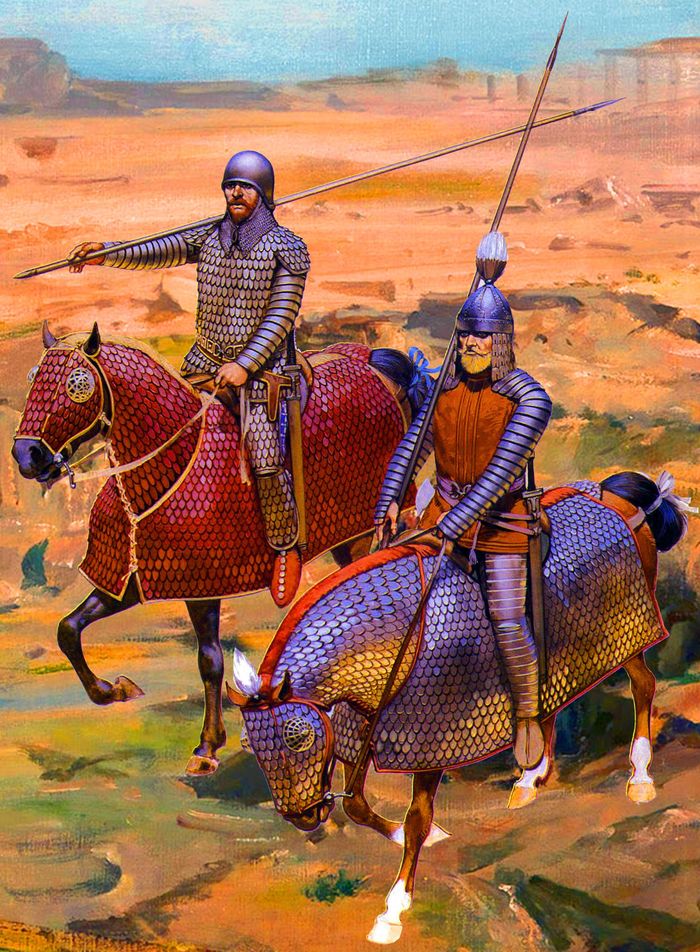

Усама-ибн-Мункыз арабский полководец, живший в Сирии в XII веке в своей «Книге Назиданий» рассказывает о столкновении крестоносцев с мусульманскими пехотинцами [21]:

Из Шейзара в этот день выступило много пехотинцев. Франки бросились на них, но не могли выбить их с места. Тогда Танкред разгневался и сказал: «Вы – мои рыцари, и каждый из вас получает содержание, равное содержанию ста мусульман. Это „сердженды“ (он разумел пехотинцев), и вы не можете выбить их с этого места!» – «Мы боимся только за лошадей, – ответили ему. – Если бы не это, мы бы их затоптали и перекололи копьями». – «Лошади мои, – сказал Танкред, – всякому, у кого будет убита лошадь, я заменю ее новою». Тогда франки несколько раз атаковали наших пехотинцев, и семьдесят лошадей у них было убито, но они не могли сдвинуть наших с места.

Ровно то же самое происходит и в XI веке в битве при Стэмфорд-Бридже [19], согласно Morkinskinna («Гнилая кожа» сага о норвежских конунгах XIII века):

Затем, когда англичане будут скакать на вас, воткните концы ваших копий в землю, но не располагайте клинки выше середины тела, и те, кто стоит в первой шеренге, также должны упереть концы копий землю, направив острия в грудь лошадей тех, кто скачет на вас. Пусть все копья [kesjur] будет таким образом направлено на них. И пусть наши лучники располагаются на флангах и в тылу отряда. Давайте будем стоять твердо и не сдвинемся с места, пока не пойдем вперед.

<…>

Теперь англичане нападают на северян, и те оказывают ожесточенное сопротивление. Копья [kesiomar] были так сложены, что к ним нельзя было приблизиться верхом. Обе стороны теперь бьются изо всех сил, и потери медленно растут. Теперь же было так велико неравенство в силе [числе] войск, что англичане разбили отряды, окружили их и атаковали со всех сторон.

Даже знаменитая битва при Гастингсе (1066) демонстрирует нам сначала неудачную атаку конницы Вильгельма Завоевателя на плотный пехотный строй. И потом он пытается выманивать противников, дабы они сломали строй и его всадники могли их опрокинуть, т.е. делает ровно то же, что и французы при Арке (1303), Монс-ан-Певеле (1304), спустя сотни лет. Атаки конницы отражались пехотинцами при Леньяно (1176), Кортуново (1237), Бэннокбёрне (1314), Грансоне (1476), Мариньяно (1515) и т.д. Причем зачастую в итоге эти битвы проигрывались, но они четко показывают насколько зыбка теория о вытаптывании, сметании и пр.

А теперь десерт – битва при Каррах (53 год до н.э.) римские легионы Красса разбиты парфянской конницей. Если Вы вдруг потеряетесь на реконском фестивале в лесу, просто тихо прошепчите «Карры и катафракты» и вас сразу найдут с криками «Да у них стремян не было!!111» (это правда), «да у них таранного удара не было» (и это правда), «да их кони не чета дестриэ» (а это вопрос). Но прочитав вышенаписанное, сравните описание планов тяжелой конницы парфян при виде плотного римского строя [23]:

Первым намерением парфян было прорваться с копьями, расстроить и оттеснить передние ряды, но, когда они распознали глубину сомкнутого строя, стойкость и сплоченность воинов, то отступили назад и, делая вид, будто в смятении рассеиваются кто куда, незаметно для римлян охватывали каре кольцом.

Ничего не напоминает?

Выводы

Итак, попробуем подытожить все написанное. Рассмотрение сражений как физического противостояние всадников и пехотинцев есть химера, возникшая от попыток скрестить таранный рыцарский удар, теорию о тысячелетнем господстве конницы и давно опровергнутую стремянную революцию от Лин Уайт, как некоего технологического объяснения ВДРУГ возросшей мощи всадников. В реальности столкновение тяжелой (условно) пехоты и конницы означало психологическое противостояние, в котором главное оружие конницы был нравственный шок, вызываемый непосредственно видом несущейся на галопе массы всадников. Считалось, что пехотинец физически не может устоять перед лошадью, несущейся на него на галопе, и это действительно было так.

В 1128 жители Брюгге пришли на битву с Вильгельмом Клитоном возле Осткампа, но стоило им увидеть рыцарей, как они развернулись и дали деру. Страх был настолько сильным среди них, что никто не спал ночью. В 1138 при осаде Кревёкера атаки небольшой группы рыцарей хватило, чтобы пешая коммунальная армия бросилась бежать от рыцарей, оставив на поле боя 90 трупов и 300 пленных.

Но если пехотинцы выдерживали это испытание и не отступали, то наступала патовая ситуация, рыцари точно также не стремились «врубаться» в плотные пехотные строи и либо вообще останавливались, либо пытались выявить уязвимое место, скача вокруг неприятельского строя. Нередки случаи, когда в строй пехотинцев бросались одиночные рыцари, иногда это приводило к тому, что они пробивали дыру в строю для других всадников, но чаще умирали на пиках, как герцог Шатогийон при Грансоне (1476), который почти захватил знамя, но был пущен на кебаб, а его доблестные рыцари наблюдали за его подвигом с безопасного расстояния. Полковник французской армии XIX века Ардан дю Пик утверждает, что вся сила атаки кавалерии заключается в ее нравственном (психологическом воздействии) [22]

Дисциплина, удерживая кавалеристов в шеренге, не могла изменить инстинкта кавалериста. Также как и отдельный человек, кавалерист в шеренге вовсе не хочет расшибиться стена об стену при ударе с неприятелем. Отсюда страшное нравственное действие сомкнутой, приближающейся шеренги. Так как нет средства ускользнуть вправо или влево, то обе стороны, люди и кони, избегая столкновения, останавливаются лицом к лицу.

Как полководцы добивались того, что необученное ополчение не разбегалось с поля боя? По сути, когда работаешь не с профессиональными войсками, а с необученными пехотинцами, то в дело вступают механизмы страха и психологии. Я их описывал в двух статья по античным гоплитам, Психология войны. Страх, песни и сражения и Лицо битвы. Паника, шлемы и страх наступления все эти законы применимы и к средним векам. Своего рода особенностью стала техника спешивания собственных рыцарей и перемешивания их с собственными пехотинцами, они распространяли уверенность вокруг себя. С одной стороны, пехотинцы понимали – рыцари их не бросят и станут сражаться рядом до последнего, с другой, они были теми авторитетами «под взглядом» которых они сражались наиболее рьяно. Так при Куртрэ, как говорят, на самых сложных участках боя только рыцари удерживали пехоту от бегства.

Однако и фламандцы, и шотландцы тяжело переходили от оборонительной тактики к наступлению. Хотя в обороне они стойко выдерживали психологический натиск рыцарей, атаки часто приводили к коллапсу всего строя. С другой стороны, триумф швейцарской военной организации заключался в том, что они могли наступать в плотных пехотных колоннах, спокойно реагируя на любые нападения всадников. Поэтому их тактику взяли за основу, создавая новые армии на базе ландскнехтов в XV и грозной испанской пехоты в XVI веках. Но это уже совсем другая история.

Примечания будут в комментариях

Лига историков

18.3K постов54K подписчиков

Правила сообщества

Для авторов

Приветствуются:

- уважение к читателю и открытость

- регулярность и качество публикаций

- умение учить и учиться

Не рекомендуются:

- бездумный конвейер копипасты

- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

- чрезмерная политизированность

- простановка тега [моё] на компиляционных постах

- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

Для читателей

Приветствуются:

- дискуссии на тему постов

- уважение к труду автора

- конструктивная критика

Не рекомендуются:

- личные оскорбления и провокации

- неподкрепленные фактами утверждения