От Калки до нашествия: Натиск монголов за Запад

Быть специалистом во всех областях не возможно. Где-то мы знаем больше, вплоть до мелочей, а где-то остановились на уровне школьного учебника. Это нормально. Касается это утверждение и наших познаний в истории. У кого-то из нас подробные знания по истории, а кого-то поверхностные. Чем пользуются различные фальсификаторы истории, играя на наших неполных знаниях об исторических событиях. Одной из таких фальсификаций является атака так называемых "альтернативных историков" на монголо-татарское нашествие, которого, по их мнению, не было. Печально, что на этом шизофреническом историческом ревизионизме стоят люди с научными званиями и степенями.

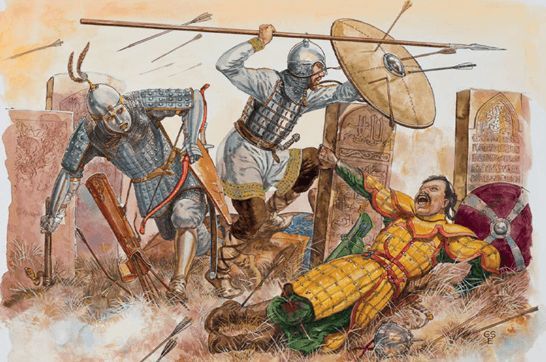

Штурм монголами китайского города.

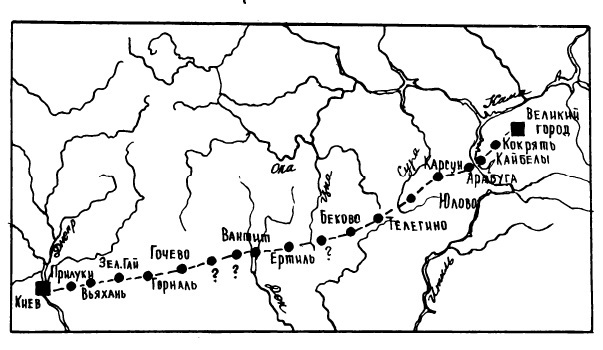

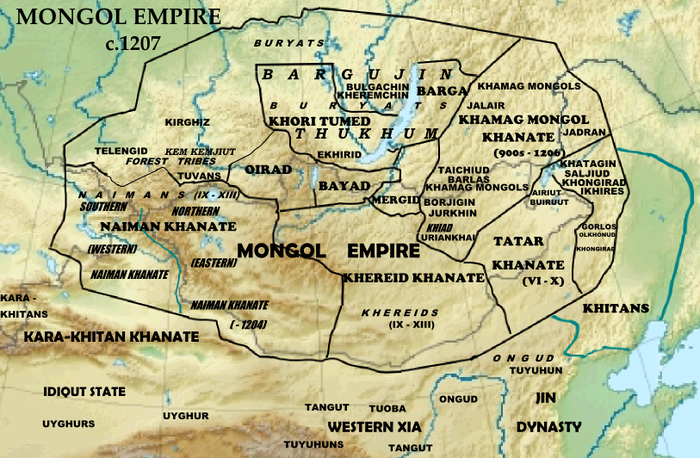

Дело в том, что сведения школьных учебников и научно-популярной литературы у большинства людей сложились в несколько неверную картину монгольского нашествия. По этой схеме сначала монголы пришли в 1223 г. и одержали победу на Калке, потом ушли и снова вернулись в 1237 г. и завоевали Русь. Это позволило фальсификаторам истории право утверждать, что нашествия по такой схеме произойти не могло. На самом деле это не совсем так. Дело в том, что учебники рассказывали в первую очередь о событиях, касающиеся Руси, поэтому временной промежуток 1223-1239 гг. попросту выпал из учебников, так как напрямую Руси не касался. Как же было на самом деле?

В начале XIII в. западные орды половцев полностью интегрировались в политическую карту Восточной Европы. Одни половцы завязали экономические, политические и династические связи с русскими княжествами, а другие - с Венгрией и Балканскими странами. Такое положение сохранялось до 20-х гг. XIII в. Восточные кипчаки (или канглы, кангиты) в начале XIII в. открыто стали врагами монголов, приняв бежавших от монгольского разгрома меркитов, непримиримых врагов Чингисхана. Джучи, сын Чингисхана, в 1216 г. получил приказ окончательно покончить с меркитами, что тот и сделал. Первый звонок опасности для Восточной Европы прозвучал, потому что монголы не оставляли на границах своего государства ни настоящих, ни потенциальных врагов, которыми могли стать половцы и союзные им русские княжества.

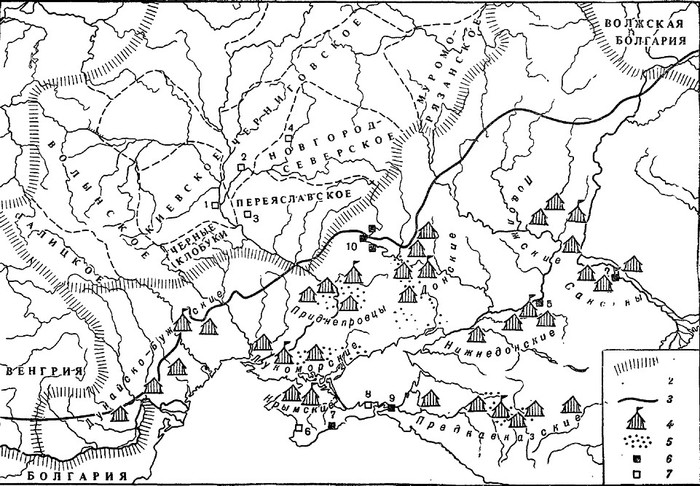

Половецкие кочевья в сер. XII - нач. XIII вв.Разумеется, западные половцы не могли не знать о надвигающейся опасности - беглецы с востока должны были принести весть об опасности. В 1219 г. монголы начали завоевание Хорезма и хану Джучи поручили поход на кипчаков. Армия монголов двинулась вниз по Сырдарье, покоряя город за городом. Население Сыгнака, столицы кипчаков, отказалось подчиняться и убило парламентера от монголов купца по имени Хасан-ходжа. Через неделю город был взят штурмом, разрушен, а население уничтожено. Вот как это описывает иранский историк Рашид ад-Дин в "Собрании летописей":

"Он (т. е. Джучи – авт.) послал предварительно [в Сугнак] посольство во главе с Хусейн-хаджи, который в качестве купца издавна состоял на службе Чингиз-хана, находясь в числе его приближенных [хашам], – чтобы он после отправления посольства, в силу своего знакомства и сродства [с населением], посоветовал жителям тех окрестностей [не сопротивляться] и призвал бы их к подчинению [монголам], дабы их кровь и имущество остались невредимыми.Сыгнак.

Когда тот отправился в Сугнак, прежде чем он успел перейти от выполнения посольства к увещеванию, негодяи [шариран], подонки [рунуд] и всякая чернь [авбаш] подняли шум и, крича «Аллах велик!» [такбир], его умертвили и сочли это за большую заслугу перед государем. Когда Джочи-хан услышал об этом обстоятельстве, то, приведя войско в боевой порядок, приказал биться с раннего утра до вечера. Они сражались несколько раз, пока завоевали его [город] силою и принуждением. Заперев врата прощения и снисходительности, монголы убили всех, мстя за одного человека. Управление той областью они дали сыну убитого Хусейн-хаджи и ушли оттуда. Они завоевали Узгенд и Барчанлыгкент, тогда двинулись на Ашнас; подавляющее большинство тамошнего войска состояло из всевозможного сброда [рунуд ва авбаш], они в войне переусердствовали, и большинство их было убито".

В 1221 г., после покорения Приаралья, Джучи двинулся на северо-восток, где разгромил кипчакское войско, сломив сопротивление восточных половцев. Папский посол Плано Карпини, проезжавший по степям восточных половцев описывал в "Истории монгалов" горестную картину разгрома и уничтожения:

"После этого мы въехали в землю Кангитов, в которой в очень многих местах ощущается сильная скудость в воде, даже и население ее немногочисленно из-за недостатка в воде… В этой земле, а также в Комании, мы нашли многочисленные головы и кости мертвых людей, лежащие на земле подобно навозу… Эти люди были язычники, и как Команы, так и Кангиты не обрабатывали земли, а питались только скотом; они не строили также домов, а помещались в шатрах. Их также истребили Татары и живут в их земле, а те, кто остался, обращены ими в рабов".

Одновременно, в 1220 г. из Северного Ирана 30-тысячная монгольская армия под командованием опытных полководцев Джебе и Субэдэя двинулась в поход на западных половцев. Пройдя огненным ураганом вдоль южного берега Каспийского моря, монгольские тумены вторглись и разграбили Азербайджан, Ширван и через Дербент вошли на Северный Кавказ. Здесь в 1221 г. они встретили яростное сопротивление аланов, бывших в союзе с половцами. Вот как рассказывает об этом арабский историк Ибн аль-Асир:

"Получив известие о них (татарах), аланы поспешили собрать у себя много кипчаков; они сразились с ними (татарами), но ни одна сторона не преодолела другой. Тогда татары послали сказать кипчакам: “Мы с вами одного рода (происхождения), а эти аланы вам не родня, чтобы вы им помогали, и их религия не похожа на вашу. Мы вам даем обещание не трогать вас, и мы вам дадим сколько хотите денег и одежды, если вы не будете вмешиваться между нами и ими”. И действительно между ними состоялось соглашение относительно количества денег, одежды и т. д., которые они (должны были) дать им (кипчакам) и они действительно преподнесли им (кипчакам) то, о чем было уговорено, после чего кипчаки покинули город аланов: и на них напали татары, многих из них перебили, ограбили и увели в плен".

Таким образом, половцы совершили свое первое предательство, которое предопределило их печальное судьбу. Но и совершивших предательство половцев настигло возмездие. Монголы немедленно напали на них. Как пишет аль-Асир:

"Потом они направились к кипчакам, которые, чувствуя себя в безопасности, в силу заключенного между ними и (татарами) мира, разошлись, но не успели они опомниться, как неожиданно напали на них татары, вторглись в их страну и по очереди нанесли им поражение и отняли у них вдвое больше того, что они им дали. Кипчаки, жившие далеко, услышав об этом, бежали далеко без боя, причем одни из них искали убежища в лесах, другие в горах, а иные ушли в страну русов; татары же остались в стране кипчаков, богатой большими пастбищами зимой и летом. В ней есть холодные летом и теплые зимой места, богатые пастбищами. Это — страна лесов на берегу моря. Они (татары) дошли до города Судака, (главного) города кипчаков, где их главные силы...Монголы стали хозяевами Ставрополья, Прикубанья и Крыма. Они ограбили половцев до нитки, отобрали лучшие пастбища и скот. То есть к последующим завоеваниям монголы готовились два года, а не бегали, как утверждают фальсификаторы истории на одной лошади по зимним полям до Каракорума и обратно.

Достигнув Судака, татары овладели им, жители же его разбежались в разные страны; одни ушли в горы со своими семьями и имуществом, другие сели на корабли и отправились в страну румов, что в руках мусульман — детей Кылыч-Арслана".

Среди половцев появление монголов вызвало панику. Они бежали с обжитых родных степей. "Кипчаки, жившие далеко, услышав об этом, бежали далеко без боя, причем одни из них искали убежища в лесах, другие в горах, а иные ушли в страну русов", как пишет аль-Асир. Так на Руси оказались половецкие ханы, которые умоляли о помощи.

"И прибежали окаянные половцы к месту, которое называется Половецкий вал, остаток их: Котян, князь половецкий, с другими князьями; а Даниил Кобякович вместе с Юрием Кончаковичем были убиты. Этот Котян был тесть князя Мстислава Мстиславича Галицкого, и пришел он с князьями половецкими в Галич с поклоном к своему зятю Мстиславу и ко всем князьям русским. И принес он многие дары — коней, и верблюдов, и буйволов, и невольниц, и, кланяясь, одарил всех русских князей, говоря: «Сегодня нашу землю татары отняли, а вашу завтра придут и возьмут, и поэтому помогите нам». Умолял Котян зятя своего Мстислава; а князь Мстислав послал к своим братьям, князьям русским, за помощью, говоря так: «Поможем половцам; если мы им не поможем, то они перейдут на сторону татар, и у тех будет больше силы, и нам хуже будет от них». Долго они советовались и, уступив просьбам и мольбам половецких князей, решили пойти на помощь Котяну".Далее русские князья решили выступить в поход монголов в 1223 г. Это стало неожиданностью для монголов, которые воевали пока только против половцев и появление нового врага в их планы не входило. Монголы попытались уладить дело миром (а может даже решили таким образом разделить противников, чтобы бить их по одиночке), разъяснив свою позицию русским князьям: "Слышали мы, что идете вы против нас, послушавшись половцев. А мы вашей земли не занимали, ни городов ваших, ни сел ваших, и пришли не на вас. Но пришли мы, посланные Богом, на конюхов и холопов своих, на поганых половцев, а вы заключите с нами мир. И если прибегут половцы к вам, вы не принимайте их, и прогоняйте от себя, а добро их берите себе. Ведь мы слышали, что и вам они много зла приносят, поэтому мы их также бьем" , как пишет русский летописец в Тверской летопись. Но русские князья, вероятно, уже были наслышаны о монгольском вероломстве, поэтому не послушали доводов монголов, убили послов и вступили в несчастливую битву на Калке. И снова половцы совершили предательство, обратившись в бегство, бросив русских союзников.

"Тверская летопись".

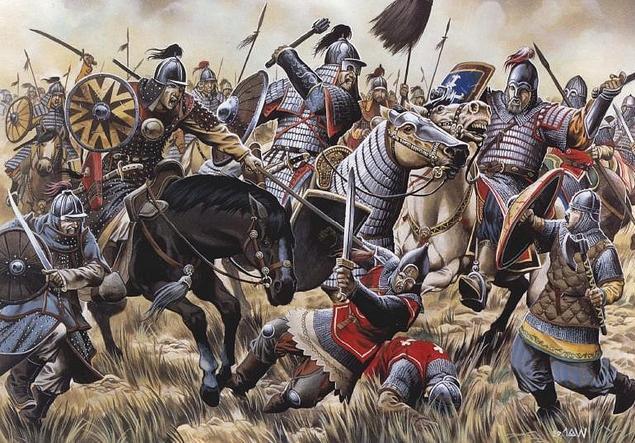

Битва на Калке. Худ. П. Рыженко.

Одержав победу на Калке, монголы неожиданно (вероятно, от головокружения от успехов) напали на Волжскую Булгарию в 1224 г. Здесь их встретили булгарские князья, которые уже знали с каким врагом имеют дело. Монголы были наголову разбиты. Оставшиеся в живых четыре тысячи монгольских воинов ушли в Среднюю Азию на соединение с монгольскими войсками. Половцы же вернулись на старые кочевья. Как пишет аль-Асир:

"Таким образом, земля кипчаков освободилась от них и те из них, которые спаслись, вернулись в свою страну. До этого, т. е. со времени вступления татар в страну кипчаков и русов, пути сообщения были прерваны, и от них ничего не доходило до нас, ни буртаси, ни соболя, ни других товаров, вывозимых из тех стран. По уходе татар из тех стран, бежавшие жители вернулись в них, пути были восстановлены и снова стали привозить товары".

Как видим, страшный урок ни половцам, ни русским, ни булгарам в прок не пошел. Монголы ушли, все успокоились и стали жить, как жили раньше. Вместо того, чтобы объединиться и готовиться к войне все проявили преступное благодушие и беспечность.

Битва булгар с монголами.

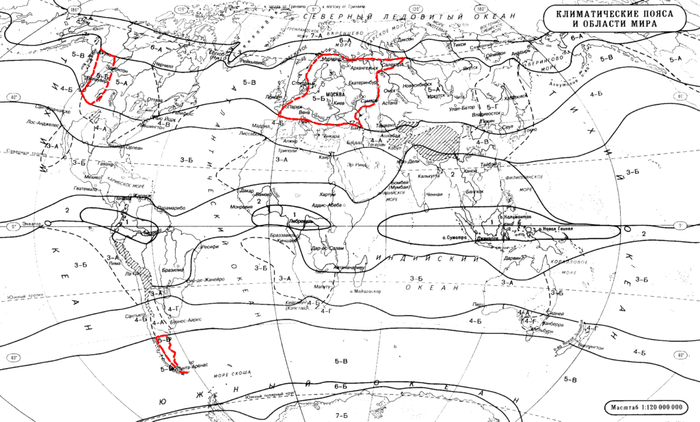

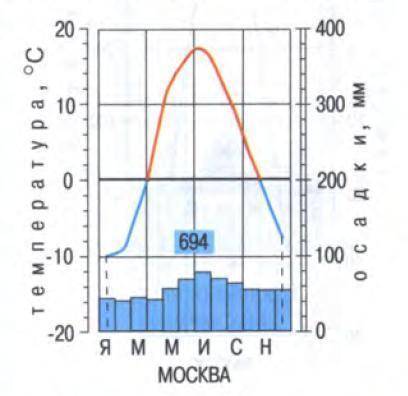

Однако монголы снова появились в половецких степях в 1228-29 гг. 30-тысячным отрядом на этот раз командовали Субэдэй и царевич Кутай. Целью похода были город Саксин, Волжская Булгария и половцы. Русь этот поход не затрагивал, как не затронул и западную часть половцев, потому что в 1228 г. они воевали против галицкого князя Даниила Романовича. Снова и половцы и русские проявили преступную беспечность. А вот некоторым половецким кочевьям пришлось не сладко, и никто не пришел им на помощь. Они в панике бежали. Некоторые пришли в Венгрию и просили об убежище и даже приняли католичество, что говорит о сильном потрясении, раз половцы отказались от своих национальных корней ради спасения. Многие укрылись на Руси. Осенью 1229 г. монголы разбили в сражении булгар, но в 1230 г. Субэдэй с частью войск был отозван для войны с чжурчжэнями. Между тем, монголы добили половцев между Уралом и Волгой и с 1232 г. начали наступление на Волжскую Булгарию, но без особых успехов. Монголы нарвались на булгарские укрепления в виде земляных валов, и пробиться не сумели. В Прикаспии монголы сумели вытеснить половцев, но были остановлены аланами. Снова история дала шанс русским и половцам осознать опасность и снова впустую.

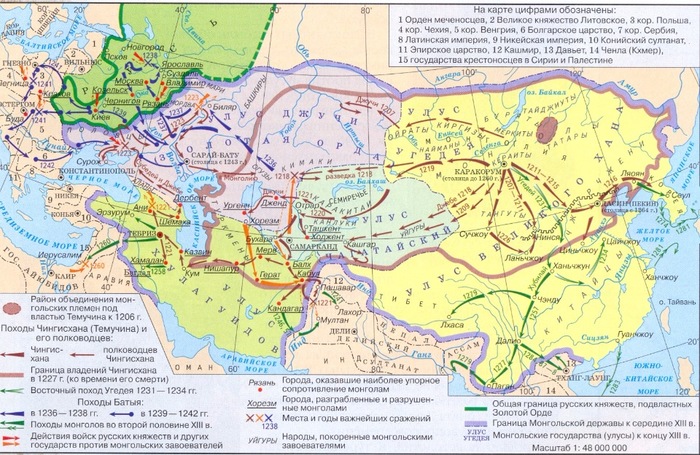

В 1235 г. Великий хан Угэдэй созвал курултай, где провозгласил о завоевании Восточной Европы. Как пишет Рашид ад-Дин:

"И благословенный взгляд каана остановился на том, чтобы царевичи Бату, Менгу-каан и Гуюк-хан вместе с другими царевичами и многочисленным войском отправились в области кипчаков, русских, булар [поляков], маджар, башгирд, асов, в Судак и в те края и все их завоевали; и они занялись приготовлением [к этому походу]".

К 1235 г. главные противники монгольской империи - чжуржэньская империя Цзинь и держава Хорезмшахов прекратили свое существование. Поэтому монголы смогли выделить главные силы для войны в Восточной Европе. На Русь, Булгарию и половцев шла огромная, закаленная в боях армия монгольских ветеранов. Монголы называли поход Кипчакским, то есть главной целью были половцы, а все остальные страны и народы пострадали, как союзники половцев. Уже перечень командующих туменами, приведённый Рашид ад-Дином, говорит о масштабе похода:

"Царевичи, которые были назначены на завоевание Кипчакской степи и тех краев, [были следующие]: из детей Тулуй-хана – старший сын, Менгу-хан, и брат его Бучек; из рода Угедей-каана – старший сын, Гуюк-хан, и брат его Кадан; из детей Чагатая – Бури 185 и Байдар и брат каана, Кулкан; сыновья Джучи; Бату, Орда, Шейбан и Тангут; из почтенных эмиров: Субэдай-бахадур и несколько других эмиров. Они все сообща двинулись весною бичин-ил, года обезьяны, который приходится на месяц джумад 633 г.х. [11 февраля – 11 марта 1236 г. н.э.]; лето они провели в пути, а осенью в пределах Булгара соединились с родом Джучи: Бату, Ордой, Шейбаном и Тангутом, которые также были назначены в те края".

Как видим, поход начался летом 1236 г. и осенью главные силы монголов соединились отрядом Джучи. Это опровергает вздорные выдумки фальсификаторов истории, которые почему-то уверяют своих читателей, что монголы зачем-то ходили в походы зимой и по бесплодным пустыням. На запад ушли войска улуса Джучи, включавшим в себя Забайкалье и часть Заволжья, улуса Чагатая (Средней Азии и Южного Казахстана), улуса Угедея (часть Семиречья и Западная Монголия), основная монгольская армия, которой командовали по обычаю потомки хана Толуя. Это была, пожалуй, самая большая и самая боеспособная армия XIII в.

Монголы врываются в булгарский город.

Осенью 1236 г. армия монголов обрушилась на Волжскую Булгарию. Это было разумно: большой армии нужно было продовольствие на зиму и фураж для лошадей. Разоренные войной половцы не могли этого дать, поэтому Булгария стала первой жертвой похода. Шансов устоять против численного и военно-технического превосходства монгольской армии у булгар не было. Весной 1237 г. покорение Булгарии было закончено. Цветущие города и земледельческие поселения лежали в руинах, десятки тысяч людей было убито и уведено в плен. От некоторых городов не осталось даже названия, а булгарский народ со временем прекратил свое существования, перемешавшись с половцами, он дал начало новому народу – татарам, принявший чужое имя чужеземных завоевателей.

Далее монголы покончили с половцами и аланами. К этому времени половцы и аланы были полностью дезорганизованы и оказались не способными оказать сопротивление. Монголы пошли на них, как на охоту - облавой. "Затем царевичи, составив совет, пошли каждый со своим войском облавой, устраивая сражения и занимая попадавшиеся им по пути области. Менгу-каан с левого крыла шел облавой по берегу моря [Каспийского]", писал Рашид ад-Дин. Серьезное сопротивление оказал единственный половецкий вождь по имени Бачман. Но и он попал в плен и был казнен.

Монгольское войско в походе.

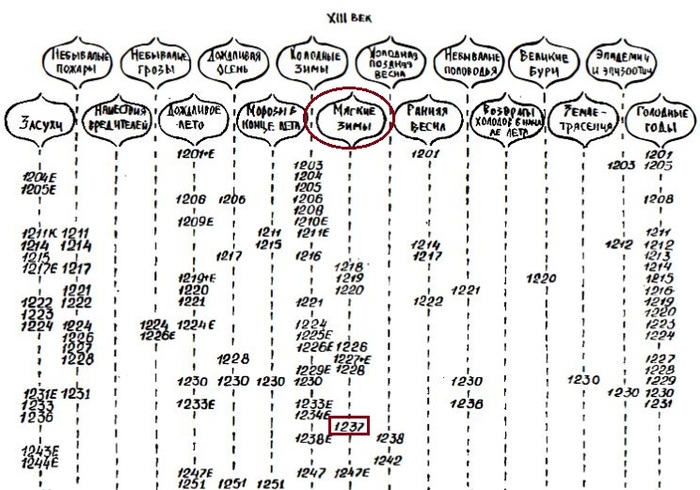

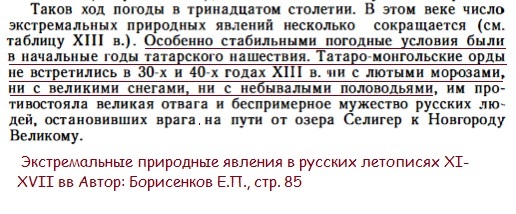

"Рассказ о Бачмане и уничтожении его. Когда каан (Угетай) отправил Менгу-каана, Бату и других царевичей для овладения пределами и областями Булгара, асов, Руси и племен кипчакских, аланских и других, (когда) все эти земли были очищены от смутьянов и все, что уцелело от меча, преклонило голову перед начертанием (высшего) повеления, то между кипчакскими негодяями оказался один, по имени Бачман, который с несколькими кипчакскими удальцами успел спастись; к нему присоединилась группа беглецов. Так как у него не было (постоянного) местопребывания и убежища, где бы он мог остановиться, то он каждый день (оказывался) на новом месте, (был) как говорится, в стихе: «днем на одном месте, ночью на другом», и из-за своего собачьего нрава бросался, как волк, в какую-нибудь сторону и уносил что-нибудь с собою. Мало-помалу зло от него усиливалось, смута и беспорядки умножались. Где бы войска (монгольские) ни искали следов (его), нигде не находили его, потому что он уходил в другое место и оставался невредимым. Так как убежищем и притоном ему большею частью служили берега Итиля, он укрывался и прятался в лесах их, наподобие шакала, выходил, забирал что-нибудь и опять скрывался, то повелитель Менгу-каан велел изготовить 200 судов и на каждое судно посадил сотню вполне вооруженных монголов. Он и брат его Бучек оба пошли облавой по обоим берегам реки. Прибыв в один из лесов Итиля, они нашли следы откочевавшего утром стана: сломанные телеги и куски свежего конского навоза и помета, а посреди всего этого добра увидели больную старуху. Спросили, что это значит, чей это был стан, куда он ушел и где искать (его). Когда узнали наверняка, что Бачман только что откочевал и укрылся на остров, находящийся посреди реки, и что забранные и награбленные во время беспорядков скот и имущество находятся на том острове, то вследствие того, что не было судна, а река волновалась подобно морю, никому нельзя было переплыть (туда), не говоря уже о том, чтобы погнать туда лошадь. Вдруг поднялся ветер, воду от места переправы на остров отбросил в другую сторону и обнаружилась земля. Менгу-каан приказал войску немедленно поскакать (на остров). Раньше, чем он (Бачман) узнал, его схватили и уничтожили его войско. Некоторых бросили в воду, некоторых убили, угнали в плен жен и детей, забрали с собою множество добра и имущества и затем решили вернуться. Вода опять заколыхалась и, когда войско перешло там, все снова пришло в прежний порядок. Никому из воинов от реки беды не приключилось. Когда Бачмана привели к Менгу-каану, то он стал просить, чтобы тот удостоил убить его собственноручно. Тот приказал брату своему Бучеку разрубить его (Бачмана) на две части".Хан Котян не стал дожидаться очередного погрома и бежал с 40 тысячами человек своей орды в Венгрию, где и нашел свой конец от руки палача. Другие бежали в Болгарию, на Кавказ. Воевать остались не многие. Их монголы добили в 1239 г. уже после первого похода на Русь. Половцы, как народ, навсегда прекратили свое существования, став частью других народов, навсегда забыв свое имя и прошлое. Летом 1237 г. монголы легко по одиночке покорили мордву и буртасов. Таким образом, к зиме Русь осталась один на один с монгольскими завоевателями. И, конечно, не выстояла, потому что даже теперь русские князья не объединились. Каждый князь надеялся на крепость городских стен, многочисленные крепости и множество храбрых воинов. Это хватило, чтобы отбиться от любого степного врага, но не от монгольских туменов, имевших за плечами полвека опыта осад и штурмов городов и крепостей.

Джувейни "История завоевателя мира"

Итог известен. Русь оказалась расколота, её земли были поглощены соседями – литовцами и поляками, а единый древнерусский этнос прекратил свое существование (как булгары и половцы), дав начало трем новым славянским народам: русским, украинцам и белорусам. Русь попала под власть Золотой орды на 240 лет, а земли Украины и Белоруссии оказались под чужеземным игом гораздо дольше. Половцы, буртасы и булгары так же прекратили свое существование, как самостоятельные народы. Такова была цена политической слепоты, преступной беспечности и равнодушия.

Автор - KAMAS