Есть ли смысл в длительной психотерапии?

Привет, я психолог и гештальт-терапевт, и я продолжаю разбирать причины скептического отношения к психологической помощи.

Одна из частых причин звучит так:

Психологи подсаживают людей на психотерапию, и годами тянут деньги с клиентов. Если психотерапия работает, то почему моя жена/сестра/подруга уже третий год ходят к психологу, и ничего в их жизни не меняется? Как вообще можно работать, не сообщая никаких точных сроков?

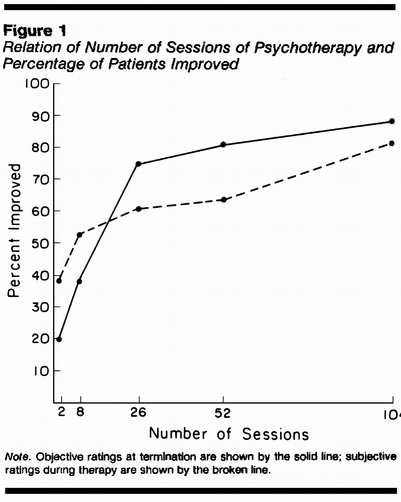

Первое крупное исследование, сопоставляющее сроки психотерапии и её результаты, было проведено в 1986г., выборка составила более 2400 человек. Получилась вот такая зависимость между количеством сессий и улучшением состояния:

Первые сессии оказываются более продуктивными, а дальше зависимость постепенно сглаживается. За 26 встреч заметное улучшение почувствовали 75% клиентов, за 52 встречи - 83%.

Нельзя напрямую перейти от статистики к индивидуальному прогнозу, но это уже задает некоторые ориентиры.

Как мы видим, терапия может быть совсем не долгой. За 6-8 встреч больше половины обратившихся субъективно отмечают улучшение, и кому-то этого достаточно.

Совсем другая ситуация, когда есть серьезная проблема, возникшая в далеком детстве, и человек всю жизнь прожил с ней, а пришел в терапию только сейчас, потому что стало совсем уже невыносимо так жить. В этом случае применение краткосрочных методов может быть вообще противопоказано, и нужно действовать очень постепенно.

В такой ситуации быстрые изменения не могут произойти, потому что ситуация формировалась годами, человек создал кучу всяких механизмов адаптации, которые работают плохо, но работают, а других пока нет. В дефиците ресурса невозможно взять, всё снести, и выстроить заново. Привыкшее к человеку окружение может совершенно не обрадоваться наступающим изменениям, и нужно будет перестраивать старые отношения, или заводить новые.

В таком случае у работы должна быть определенная стратегия, сначала выстраивание фундамента, а потом осторожное постепенное изменение.

Можно сделать вывод, что для терапии большинства расстройств потребуется точно не меньше 20 сессий, а для многих клиентов это число может быть значительно увеличено, до 50 и более.

К психотерапии можно относиться по-разному. Если у клиента есть конкретная проблема, которую необходимо решить, терапия может выступать в роли своеобразного лекарства. Её имеет смысл "принимать", пока проблема не решена.

Но так же психотерапия может выступать в роли профилактики. В этом смысле она больше похожа на регулярные занятия спортом, чем на прием лекарства. Регулярная терапия может повышать качество жизни. У клиента образуется специальный час каждую неделю, который он посвящает исключительно себе, можно поднимать любые темы, гарантированно получать дозу внимания, принятия и заботы, порефлексировать над жизненным процессом, решить какие-то проблемы в зародыше, а не ждать, пока они соберутся в снежный ком.

Для кого-то это насущная необходимость, для кого-то часть хорошей жизни. Так что одного только факта, что человек долго ходит в терапию, недостаточно, чтобы сказать, что это точно плохо.

Но все-таки психотерапия это своего рода костыль, он нужен только пока человек не может полноценно идти сам. Ходить с костылем всю жизнь это явно не что-то хорошее.

Иногда психотерапия не способствует росту человека, а замещает что-то в его жизни. Становится суррогатом отношений, единственным источником поддержки.

Это может происходить по разным причинам. Терапевтические группы иногда не хотят расставаться, потому что в них создается особая атмосфера, которую не хочется терять. Индивидуальная терапия тоже может затягиваться. Бывает, что психолог действует не осознанно, из-за недостатка образования и собственной проработки, или осознанно злоупотребляет своим положением.

Для нормального специалиста, клиент, который ходит уже долго, и находится в стагнации, это скорее тяжело. Для психолога это ведь рабочая ситуация, и он чувствует, что в работе возникла пробуксовка. Не могу говорить за всех, но я сильно сомневаюсь, что психологи мечтают о таких клиентах. Как-то не хочется мечтать о том, чтобы вся работа встала и начала приносить намного меньше удовлетворения.

Ирвин Ялом, например, использовал сроки терапии как мощный инструмент. Точно поставленные рамки мотивируют клиента на работу, заставляют собраться, повышают ценность терапии, поскольку она перестает быть неограниченной. Терапевтические группы, в которых я был, все были ограничены по времени.

Но что делать с недобросовестными или непрофессиональными психологами, которые затягивают сроки терапии осознанно или нет? Это достаточно серьезная проблема.

Клиент может только убедиться в наличии признаков профессионализма: образования, супервизии и т.д., и выносить все возникающие вопросы в сессию, а дальше только принимать собственное решение.

Многие терапевты в начале ставят условие, что в случае окончания терапии клиент обязуется прийти еще 1-2 раза. Делается это из соображений пользы для клиента. В терапии может возникать масса всяких ситуаций, когда терапевт бесит, кажется плохим профессионалом, вызывает негативные эмоции, и возникает желание прекратить с ним всякую работу. Если такое случилось в первые 1-3 сессии, то весьма вероятно надо просто уйти и поискать более приятного специалиста . А вот если психолог изначально был окей, и с ним шла какое-то время продуктивная работа, а потом что-то случилось, и все стало плохо, вот тогда и нужны эти 1-2 дополнительные сессии, чтобы прояснить, а не является ли эта ситуация некоторой формой сопротивления. В этом случае сопротивление выгоднее проработать здесь же, а не идти к другому терапевту, и проходить там заново весь цикл, чтобы потом опять столкнуться с той же ситуацией, теряя время и деньги.

Но, что важно, никто не может заставить клиента ходить в терапию. Это всегда целиком и полностью его выбор. Договоренность о завершающих сессиях или каком-то объеме терапии - это его договор с психотерапевтом, он можете согласиться, а может отказаться работать на таких условиях. Никто не может удерживать человека в терапии, ни близкие люди, ни психолог. Терапия существует для пользы клиента, и если ему кажется, что где-то что-то идет не так, это всегда стоит выносить в сессию и проговаривать, чтобы была возможность принять обдуманное решение.

p.s.

Мне кажется, что многие люди исключают для себя возможность обратиться за психологической помощью именно потому, что верят в какие-то мифы о ней, которые не всегда так уж соответствуют действительности.

Поэтому я написал несколько постов о скептическом отношении к психологической помощи, вот они:

Психотерапевтом может быть только врач.

Почему психологи не дают гарантий результата.

Нормальный взрослый человек всегда обойдется без терапии.

Как мне кажется, я рассмотрел топ-5 убеждений, вызывающих скепсис. Если вы знаете еще какие-то причины скептического отношения к психологии и психотерапии, или сами настроены критически, я буду рад, если вы напишете мне в каменты. Правда, мне было бы интересно.