Редкое и необычное оружие

ТКБ-015 — опытный советский единый пулемёт

Разрабатывался Григорием Никитиным в 1962—1967 годах. Принимал участие в конкурсе на новый единый пулемёт для Вооружённых сил СССР вместе с ПКМ. У пулемёта применена схема запирания ствола от НСВ. ТКБ-015 использовал отвод пороховых газов (без отсечки) и клиновый затвор. УСМ куркового типа. Роль курка выполняет серьга затвора, которая при приходе подвижных частей в крайнее переднее положение ударяет по головке ударника, смонтированного в затворе.

Станковый вариант планировался на станках Саможенкова (ТКБ-052 и ТКБ-552М) и Соколова (ТКБ-056). Патронная лента, аналогичная ленте ПКМ, размещалась в брезентовом мешке. На испытаниях отличался капризностью и поломками деталей из-за своей облегчённой конструкции. Для пулемёта были разработаны раздельные кронштейны для крепления оптического (ПСО-1) и ночного (ППН-3) прицелов. Вес составлял 6,1 кг, что является рекордом в классе единых пулемётов. Вследствие чрезмерного облегчения ствольной коробки нарушился теплообмен со стволом, из-за чего образовывался чрезмерный нагар ствола.

Пулемёт получился забавный, но давал клины при минусовых температурах и повышенной влажности, потому и отказались.

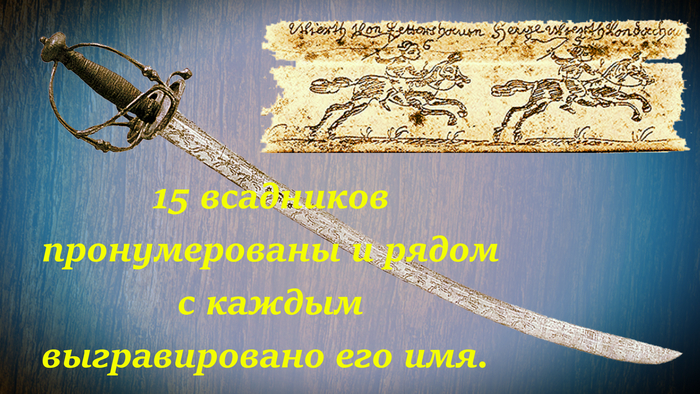

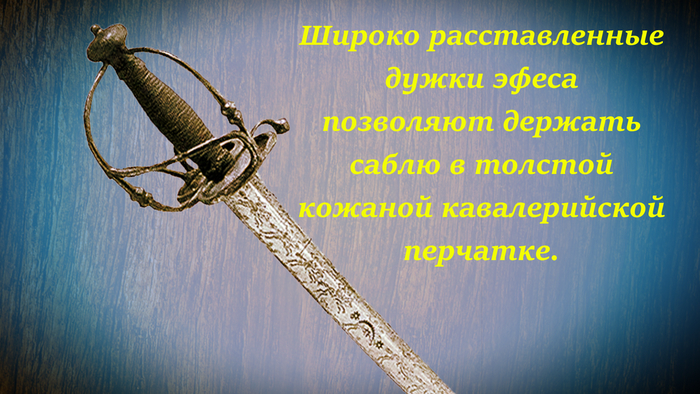

Странное индийское оружие "мадрасский меч"

Меч, именуемый мадрасским, обладает весьма специфической формой эфеса, необычной даже для Индии. Видео содержит описание всех характерных черт этого средневекового и очень редкого оружия.

«Генеральское» оружие

Советское оружие с возможностью скрытого ношения разрабатывалось не только для законспирированных разведчиков, но и для оперативных сотрудников правоохранительных органов. Вокруг таких разработок всегда ходило множество легенд и слухов, а пистолет ПСМ стал наиболее широко известной моделью в этом ряду.

Тоньше спичечного коробка

Одним из первых малогабаритных советских пистолетов стал пистолет Коровина ТК (производился в 1926-1935 годах) под патрон Браунинга калибра 6,35 мм. Несмотря на то, что эта модель имелась на вооружении сотрудников НКВД и военнослужащих РККА, в первую очередь она создавалась как спортивное оружие в интересах ведомственного общества «Динамо». Пистолет можно было приобретать даже за собственные средства — так, в ГАУ РККА автопистолет ТК распределяли по округам и армиям за 30 рублей 50 копеек за единицу, а 1000 патронов к нему обходились в дополнительные 75 рублей.

После этого в СССР делалось несколько попыток разработки специального оружия для высшего армейского командного состава. По-настоящему серьёзные работы над лёгким малогабаритным оружием начались в 1968 году для нужд Оперативно-технического управления (ОТУ) МВД СССР. Сформированные технические требования были как никогда жёсткими и сложновыполнимыми:

«- масса пистолета не более 400 грамм;

— на дальности 50 м пробитие двух 25-мм сосновых досок».

— кучность стрельбы не хуже, чем штатными 9-мм патронами из ПМ;

— импульс отдачи не более, чем у 9-мм патрона при стрельбе из ПМ;

— толщина пистолета не более 16 мм;

Здесь сразу же можно развенчать распространённый миф о том, что одним из требований к пистолету якобы являлась толщина оружия меньше спичечного коробка. Трудно себе представить именно такую формулировку среди характеристик, но даже согласно советским ГОСТам у спичечного коробка было три варианта толщины — в 14,5, 16,5 и 18,5 мм. Ни к одному из трёх вариантов цифра 16 с точностью не подходит, хотя некое обиходное сравнение могло присутствовать как у разработчиков, так и у заказчиков сверхтонкого пистолета.

Угодить и МВД, и КГБ

Как обычно разработка новой оружейной системы начиналась с конструирования патрона. Научно-исследовательские работы (НИР) над боеприпасом проходили в климовском Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ). Заданные параметры толщины пистолета никак не позволяли оставить калибр, равный штатным 9 мм. Первые попытки опытов с 5,6-мм целевым патроном кольцевого воспламенения со свинцовой пулей оказались неудачными из-за низкого пробивного действия пули и наличия закраины гильзы. Дальнейшие работы по созданию нового патрона продолжились в том же калибре 5,6 мм (по диаметру пули).

Интересным является и тот факт, что оружие разрабатывалось одновременно в интересах как МВД, так и КГБ, требования которых иногда значительно расходились. Если первые хотели минимальную убойную силу, то для вторых этот параметр виделся максимально возможным. В итоге на 1969 год в ЦНИИТОЧМАШ запланировали НИР по созданию «нового пистолетного патрона и лёгкого малогабаритного пистолета взамен 9-мм пистолета Макарова». Вероятно, уже в то время всерьёз рассматривался вариант замены штатного армейского и милицейского пистолета ПМ новым малокалиберным вариантом.

Пистолетный патрон уменьшенной мощности (ППУМ) сохранил одинаковые со штатным 9-мм патроном длину гильзы, равную 18 мм, и длину патрона в 25 мм. Вариант ППУМ-1 для МВД имел закруглённую форму пули, а ППУМ-2 для КГБ — остроконечную. После предварительных испытаний был сделан вывод о том, что создание единого пистолетного патрона практически невозможно.

Лёгкий малогабаритный пистолет начали конструировать с августа 1970 года в тульском Центральном конструкторском исследовательском бюро спортивно-охотничьего оружия (ЦКИБ СОО). Первые технические требования к новому оружию появились в мае 1971 года. Пистолетный патрон получил новое обозначение МПЦ (малокалиберный пистолетный центрального боя). Разработка боеприпасов по двум направлениям продолжилась с появлением патронов МПЦ-1 с минимальным убойным действием и МПЦ-2 с максимальной убойной силой. Компромисса между этими двумя направлениями удалось достигнуть путём выбора варианта МПЦ-2 с уменьшенной скоростью пули.

Разработка оружия для патрона МПЦ велась не только в ЦКИБ СОО, где коллектив инженеров (Т.И. Лашнев, А.А. Симарин и Л.Л. Куликов) трудился над опытным пистолетом ТКБ-087. По сложившейся традиции в ЦНИИТОЧМАШ конструировали не только патрон, но и оружие для него. В подмосковном Климовске в качестве альтернативы тульскому изделию предложили пистолет В.И. Бабкина БВ-025. Климовский пистолет представлял собой хорошо известную конструкцию пистолета ПМ в уменьшенном виде (в наибольшей степени по ширине оружия). Например, именно поэтому конструктору так и не удалось избавиться от избыточной толщины из-за выступающего флажка предохранителя. Пистолет БВ-025 уступил ТКБ-087 и по ряду показателей надёжности работы автоматики в затруднённых условиях.

Тульский ТКБ-087 оказался удачливее и надёжнее своего конкурента — именно ему было суждено стать тем самым самозарядным малогабаритным пистолетом ПСМ. При этом в основу ПСМ легла всё та же конструктивная схема пистолета ПМ, при этом имеющая некоторые отличия. Так, боевая пружина ПСМ входит в состав тяги курка и по конструкции схожа с возвратной пружиной пистолета ПБ (6П9). Однако сходств между ПМ и ПСМ больше, чем различий, а имея опыт обращения с одним из пистолетов, стрелок осваивает второй в кратчайшие сроки.

Кому в армии нужен ПСМ?

В декабре 1972 года с разницей в неделю 5,45-мм пистолетный комплекс «МПЦ-ПСМ» приняли на вооружение сначала КГБ, а затем МВД СССР. При этом к пистолету ПСМ интерес проявили и в Главном ракетно-артиллерийском управлении (ГРАУ) Минобороны. В марте и апреле 1976 года прошли войсковые испытания малокалиберного пистолета и патрона. По их итогам оказалось, что по кучности и меткости боя 5,45-мм пистолет ПСМ равноценен штатному 9-мм пистолету Макарова.

Во время испытаний при стрельбе из ПСМ стрелки получили незначительные травмы задним контуром рукоятки пистолета. При этом пистолеты ПСМ, начиная с 1975 года, уже выпускались со скруглёнными кромками по всей высоте рукоятки. В 1976 году пистолет ПСМ под индексом 6П23 и патрон МПЦ под индексом 7Н7 были приняты на вооружение в качестве личного оружия руководящего состава Советской армии и Военно-морского флота.

Серийный выпуск пистолетов ПСМ наладили на Ижевском механическом заводе, где он выпускался до начала 2000-х годов. За время выпуска ПСМ практически не менял свой внешний вид, лишь во второй половине 80-х годов рукоятка получила более эргономичные пластиковые накладки, что увеличило толщину пистолета с рекордных 17 мм до менее привлекательных 20 мм.

Генеральский пистолет или оружие для покушений?

Интересны и самые ранние сведения о пистолете, появившиеся в западной прессе и породившие ещё больше легенд. Первые ссылки зарубежных источников указывают на некую специальную советскую прессу, где в начале 1983 года были впервые опубликованы открытые сведения о новом малокалиберном пистолете. К сожалению, такое специализированное издание установить пока не удалось, тем не менее, временной период открытия завесы секретности совпадает с некоторыми фактами из истории ПСМ. Так, в СССР для скрытия года изготовления специального оружия использовалась буквенная маркировка. Буква, означающая год изготовления пистолета, наносилась на рамку рядом с его серийным номером. В истории с ПСМ так продолжалось до 1984 года, когда вместо буквенного кода стали использоваться две последние цифры года. Такой поворот в судьбе пистолета может быть связан с поставкой оружия в союзные страны Восточного блока. Сегодня на многочисленных аукционах Германии встречаются пистолеты ПСМ в основном 1984-1985 годов выпуска. Стоит также отметить, что патроны 5,45×18 мм не имели указания года выпуска на гильзе, а их производитель (Юрюзанский механический завод) скрывался за знаком в виде двух точек (позднее выпуск патронов перенесли на Тульский патронный завод, который имел клеймо на патроне в виде одной точки).

Публикация, вышедшая в 1984 году в американском журнале «S.W.A.T.», имела громкий заголовок — «Советский пистолет для покушений». В связи с этим автор статьи Адриан Спенсер далее писал ни много ни мало о возвращении СМЕРШ. В Советском Союзе наиболее популярной байкой о ПСМ было то, что это «генеральский пистолет». Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что каждая легенда о ПСМ имела под собой реальные основания — пистолет предназначался как для армейских генералов, так и для милицейских оперативников, и даже для возможных диверсионных операций, проводимых агентами КГБ СССР.

Газовый, спортивный и автоматический

Развитие пистолета ПСМ не ограничилось советской эпохой. В 90-е годы в России на основе ПСМ было создано несколько образцов различного назначения: экспортный МР-441, спортивный Иж-75 (МР-75), газовые ПСМГ, 6П37, Иж-78 (МР-78). Все эти изделия не имели значительных отличий от своего прародителя, и конструктивные изменения в них касались лишь адаптации пистолета к другим боеприпасам.

Габариты столь миниатюрного патрона позволяли создать довольно компактное оружие с магазином повышенной ёмкости или даже малогабаритный пистолет-пулемёт — впрочем, о таких разработках советского периода пока не известно. В начале 90-х для МВД в рамках ОКР «Дрель» шла разработка 5,45-мм пистолетов повышенной ёмкости. В Ижевске создали несколько вариантов оружия на базе пистолета Марголина МЦМК — оружие с минимальными конструктивными изменениями вмещало 10 патронов, а более вместительный вариант ПС-15 имел магазин на 16 патронов.

В тот же период в тульском ЦКИБ СОО легендарный И.Я. Стечкин в рамках ОКР «Дротик» сконструировал автоматический пистолет ОЦ-23 или СБЗ (Стечкина-Бальцера-Зинченко). «Дротик» имел габариты, примерно равные «Дрели» и существенно меньшие, нежели у пистолета АПС. При этом малокалиберный пистолет Стечкина имел внушительную для пистолета ёмкость магазина в 24 патрона. Однако, как и многие другие пистолеты под патрон МПЦ, ОЦ-23 остался в единичных экземплярах.

@ Руслан Гук

Аналоговнетщина

Пионер в области штурмовых действий (MoE) Риг Клакус позирует с дробовиком Remington 870 и установленным внизу, при помощи надульного крепления, пистолетом Browning Hi-Power Competition. 1980-е годы. Подобный гомункул, по задумке Рига, обеспечивал бойцам полицейского спецназа возможность одновременного использования дробовика для вскрытия дверей и, не убирая приклад с плеча, пистолета для точного поражения целей внутри помещения. Разумеется, всё это существовало исключительно как эксперимент и реклама, в рамках которой, в те годы, многие компании пытались предложить что-то уникальное и не имеющее аналогов.

Тем не менее Риг Клакус это значимая фигура для западного полицейского спецназа 20-го века, когда специальные методы и технологии борьбы с организованной преступностью и терроризмом только зарождались.

Основанная им в 1974 году компания "Метод Клакуса" (ныне просто "Клакус") разработала уникальные штурмовые патроны для вскрытия дверей Хаттон 12-го калибра. Также компания производит штурмовое оборудование, взрывчатые устройства для безопасного создания дыр в стенах и компактные плазменные резаки - собственно на фотографии ниже, на поясе у Рига, можно заметить лёгкий штурмовой терморезак "Керри" производства его компании, а также сварочную маску на лице.

Странное стрелковое оружие России

Все что происходит сейчас никак не связано с данным постом. Это все лишь для общего разностороннего развития.

Итак. СССР и в последствии Россия известны миру в том числе и огнестрельным оружием, которое представляет собой известные и не очень образцы оружия, которые к сожалению активно применятся и сейчас. НО не только ПМом и АК едины, среди Российского оружия есть и странные образцы, о которых я хочу рассказать.

Пистолет-пулемет Коновалова.

Пистолет пулемет на базе легендарного ПМ, представьте себе.

Если взглянуть на ПП Коновалова, то сразу становится ясно абсолютно все. Это ПМ, который при помощи изобретательности и такой-то матери переделали в что-то похожее на пистолеты-пулеметы, которые в боевиках 80-ых и 90-ых называли УЗИ.

Данное изделие имело достаточно высокую скорострельность, около 950 выстрелов в минуту и легкий вес, примерно килограмм.

Прототип 1130 так и не попал в серию, спецслужбы он не интересовал, а для гражданского оборота такой дрын недоступен из-за возможности автоматического огня.

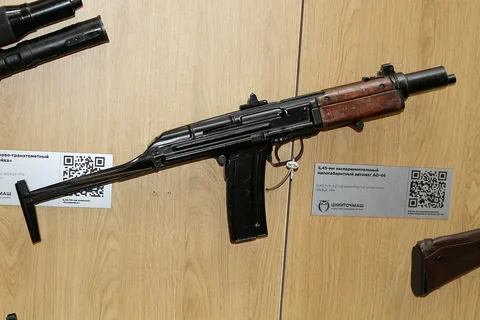

Автомат Ткачева АО-46.

Оказывается данный образец уже был описан на Пикабу. Читайте тут.

Автомат Ткачева АО-46, экспериментальный экземпляр которого увидел свет в 1969 году, является чуть ли не единственной разработкой, которая была создана не по заказу Правительства СССР, союзных министерств и ведомств, а по личной инициативе конструктора - оружейника, сотрудника Центрального НИИ точного машиностроения Ткачева П.А.

Он представляет собой облегченный автомат небольших размеров стандартного калибра 5,45 мм, боеприпасом к которому должен был стать унифицированный выстрел 5,45 х 39 мм, который обладал небольшим импульсом.

Разработанная модель получила литерное и цифровое обозначение АО-46.

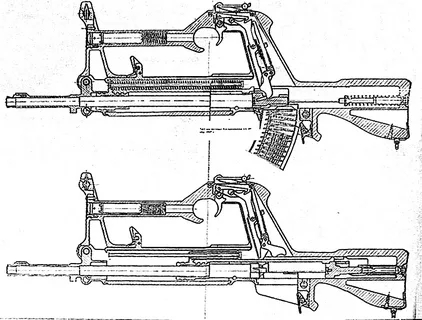

Константинов СА-1

СA-1 был разработан Александром Константиновым, который в то время работал в ZiD и хотел создать винтовку, удобную для стрельбы в автоматическом режиме. Для достижения этой цели СA-01 был спроектирован в виде "перевернутого булл-пап", где рукоятка располагалась над ствольной коробкой. Эта конструкция была слишком громоздкой и радикальной.

Сложно представить себе стрельбу из данного оружия, даже в голове не укладывается, это как рядовой солдат должен был искорежиться для прицельной стрельбы используя штатное прицельное приспособление.

Источниками информации стали https://guns.fandom.com/wiki/Main_Page , Ютуб канал Veresk.

Тайна инженера Герлиха

После того, как французский химик Пауль Вьелле изобрел в 1886 году бездымный порох, в огнестрельном оружии начались стремительные и глубокие изменения. Конструкторы активно принялись за разработку автоматических систем, а специалисты по боеприпасам все свои усилия направили на увеличение скорости пули. На величину рассеивания пуль очень большое влияние оказывают так называемые ошибки стрельбы, и среди них наиболее серьезными являются ошибки при определении дистанции до цели и расчет поправки на влияние бокового ветра. Вполне естественно, что влияние этих ошибок на точность стрелкового огня во многом зависит от таких характеристик патрона, как время полета пули и дальность прямого выстрела. Оба параметра в свою очередь напрямую зависят от начальной скорости пули.

Все это оружейники хорошо понимали еще в середине XIX века, так что погоня за скоростью стала одним из основных направлений в международной гонке вооружений. Калибры стрелкового оружия быстро уменьшились с 11 до 6 мм, а начальные скорости пуль возросли до 600, даже 900 м/сек. Теперь следующей целью для «патронщиков» стал рубеж в 1200 м/сек. Официальная история оружия гласит, что этот порог так и не был преодолен. Но так ли это на самом деле?

ИСТОРИЯ, связанная с разработкой оригинальных высокоскоростных патронов для стрелкового оружия, начинается в Германии 1930-х годов. Главой компании по производству охотничьих винтовок и карабинов «Хальгер» был известный в Европе конструктор Гарольд Герлих. Кстати, само название фирмы происходило от сокращения имени Гарольд – Халь – и фамилии ее владельца. Основным направлением работы самого Герлиха стало создание винтовочного патрона с максимально возможной скоростью пули.

Весной 1930 года Гарольд Герлих объявил, что при стрельбе из винтовки своей конструкции калибра 7 миллиметров получил начальную скорость пули 1400 м/сек. и уверен в возможности увеличения скоростей выше 1650 м/сек.

Эта информация вызвала бурную полемику в оружейной печати, причем многие видные специалисты отнеслись к заявлению Герлиха довольно скептически.

В марте 1931 года Герлих испытал на полигоне в Ванзее винтовку и патроны калибра 7 мм, дававшие пуле массой 6,5 грамма начальную скорость 1475 м/сек. В июне того же года подобная пуля достигла скорости 1600 м/сек., а при использовании увеличенного заряда – немыслимой скорости 1700 м/сек. Эти факты опровергли сомнения тогдашних оппонентов конструктора.

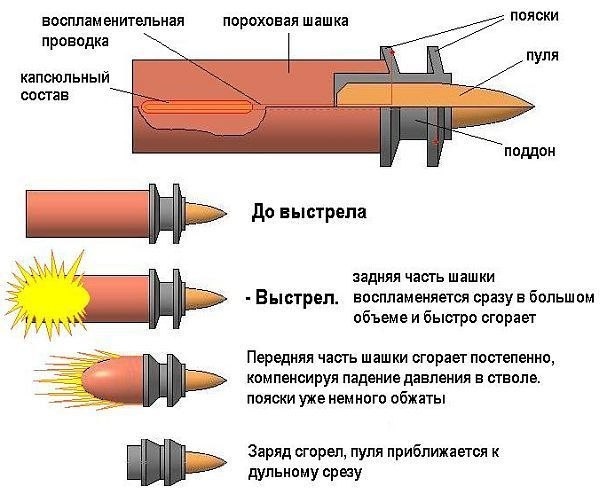

В своих опубликованных материалах Герлих упорно сохранял ноу-хау, умалчивая об устройстве своей пули и конструкции ствола винтовки. Однако позднее оказалось, что «сверхскоростная» пуля Герлиха представляла собой доработанную и усовершенствованную пулю системы Карла Пуффа, которая испытывалась еще в 1907-1908 годах. Пуля Пуффа имела диаметр, равный диаметру ствола по полям нарезов, ведущей частью служил специальный поясок. Нарезка ствола была также необычной – здесь были применены прогрессивные нарезы: в казенной части они были глубокими, а в дульной части – более мелкими. Поясок пули заполнял нарезы и при прохождении канала ствола сплющивался; благодаря этому пуля встречала неослабевающее сопротивление во время прохождения ствола.

Кроме того, на тыльную часть пули был надет поддон из прессованного пороха; входя в нарезы, это пороховое кольцо разламывалось, образовавшиеся обломки пороха горели медленнее основного заряда, что приводило к более низкому максимальному давлению в стволе, а это способствовало нарастанию скорости пули. До выстрела пороховой поддон играл роль дополнительного приспособления для правильного расположения пули в гильзе, а при выстреле центрировал пулю, входящую в нарезку ствола.

Пуля Пуффа имела калибр ведущей части 7,78 мм (по пояску – 9,22 мм), массу 12,7 г, поперечную нагрузку 27,7 г/ см2. Начальная скорость этой пули достигала 902 м/сек. Однако в то время конструкция Карла Пуффа не была использована ни в боевом, ни в охотничьем оружии. Гарольд Герлих через 20 лет удачно развил систему Пуффа, добавив к пуле еще один ведущий поясок, при этом оба пояска были сделаны «значительно увеличенного диаметра». Разработки Герлиха, возможно, так и остались бы достоянием узкого круга специалистов по баллистике, но в ходе испытаний неожиданно выявилось громадное пробивное действие пули. При стрельбе обыкновенной пулей со свинцовым сердечником массой 6,5 г и начальной скоростью 1450-1475 м/сек. по толстой стальной броне оказалось, что такая пуля делает в броне воронку глубиной 15 мм и диаметром 25 мм. Обычная боевая пуля оставляла на этой же броне только царапины.

При стрельбе по броневому листу толщиной 12 мм с дистанции 50 метров пуля Герлиха проламывала дыру диаметром 15 мм. Дальнейшие исследования показали, что при скорости пули свыше 1150 м/сек. в броне получаются не пробоины обычного вида, а проломы. При этом броневая плита в месте удара пули становится хрупкой, как стекло. Винтовка и боеприпасы Герлиха первоначально разрабатывались как охотничьи, поэтому проводились опытные стрельбы по средним и крупным зверям. Это испытание показало, что пуля Герлиха имеет усиленное останавливающее действие и наносит совершенно чудовищной силы ранения: поражаемые кости как бы взрывались, разбрасывая осколки и увеличивая тем самым площадь раны.

Кучность системы Герлиха также значительно превосходила обычные армейские винтовки: на дистанции 100 метров 5 пуль массой 6,5 г укладывались в круг диаметром 1,7 см, а при стрельбе на 1000 метров 5 пуль массой 11,7 г ложились в круг диаметром 26,6 см. Кроме того, благодаря высокой скорости пули внешнее воздействие на нее (ветер, влажность, температура воздуха) очень незначительно сказывались на ее точности. Форма траектории была настильной, поэтому при стрельбе требовалось меньше перестановок прицела.

РАЗРАБОТКИ Гарольда Герлиха имели две главных «изюминки» — конический ствол и так называемый коэффициент веса пули, изменяющийся в процессе движения пули по стволу. Конический ствол, плавно сужающийся к дульной части, не только придает пуле максимально возможную скорость, но и позволяет сохранить эту скорость на траектории полета. Дело в том, что у обычной пули, выпущенной из обычного ствола, коэффициент веса остается неизменным (коэффициент веса – это отношение массы пули или снаряда к калибру, возведенному в третью степень). Естественно, что для того, чтобы увеличить скорость пули, можно просто уменьшить ее вес – но тогда такая пуля будет малоустойчива на траектории своего полета (достаточно вспомнить хотя бы многократно раскритикованный автоматный патрон 5,45х39). Пуля же конструкции Герлиха являла собой попытку совместить высокую начальную скорость и устойчивость на траектории, потому что за счет обжатия пули в стволе коэффициент веса увеличивался почти в два раза, а это значит, что на траектории она сохраняла полученную ею скорость практически так же хорошо, как и тяжелая пуля.

В СССР разработки Герлиха вызвали определенный интерес, и потому уже в 1932 году на Научно-испытательном полигоне была испытана 7-мм винтовка «Хальгер». Однако явные недостатки конструкции – чрезмерно сильная отдача, большой вес, слабое запирание патрона затвором, малая живучесть всей системы – привели к заключению, что данный образец не имеет практической ценности и представляет интерес только как экспериментальная модель.

Результаты испытаний оказались явно неудовлетворительными. После четырехсот выстрелов затвор стал закрываться с усилием, а еще через сто выстрелов совсем перестал действовать. Затем в оружейных мастерских был удален наплыв металла на запирающих частях затвора, и было сделано еще четыреста выстрелов. После этой серии винтовка окончательно пришла в негодность: рукоятка затвора обломилась у основания, боевая личинка и оба выбрасывателя вышли из строя. Кроме того, некоторые гильзы при стрельбе давали прорыв пороховых газов назад, с выпадением капсюля – очень плохой признак, указывающий на опасно высокое давление.

Несмотря на явные недоработки конструкции, сверхскоростные боеприпасы требовали дальнейших испытаний, так как, несомненно, имели перспективу дальнейшего развития. Однако германские власти не поддержали исследований Герлиха, поэтому он переехал в Великобританию, где проводил работы по созданию сверхскоростной пушки, а затем – в США. Там на Эбердинском полигоне в 1932-1933 годах испытывалась сверхскоростная винтовка «Хальгер-ультра» калибра 6,197 мм. Начальная скорость пули этой системы составляла 1760 м/сек.

Герлих считал возможным увеличить начальную скорость винтовочной пули до 2000 м/сек. Более того, он предполагал создать крупнокалиберный патрон калибра 12-13 мм, способный пробивать на расстояниях до 500 метров броню толщиной 45 мм. Для сравнения: самая популярная противотанковая пушка того времени — 20-мм автоматическое орудие «Эрликон» — при начальной скорости снаряда 555 м/сек с расстояния в 500 метров пробивала только броню толщиной 15 мм. Однако всем этим планам не было суждено сбыться. В том же 1933 году датская оружейная фирма «Шульц и Ларсен» организовала поточное производство винтовок Герлиха. Для консультаций и руководства конструктор был приглашен в Данию. При возвращении в США, находясь на территории Франции, Гарольд Герлих скоропостижно скончался. Смерть его произошла при невыясненных до сего дня обстоятельствах, и это позволяет предположить, что до него дотянулась «длинная рука» немецких спецслужб, которые не любили отпускать талантливых специалистов в лагерь вероятного противника.

Исследования, которые провел в 1949 году крупный специалист в области стрелкового оружия и боеприпасов Филипп Шарп, показали, что с 7-мм патроном конструкции Герлиха проблематично достичь даже скорости в 914 м/сек. И хотя некоторые злые языки утверждали, что в своих испытаниях Шарп был не совсем объективен, поскольку попросту завидовал достижениям Герлиха, тем не менее доказать что-либо теперь уже не представляется возможным: фирма «Хальгер» выпустила всего около 150 высокоскоростных винтовок, и мало из них сохранилось. Дело в том, что производитель планировал продавать эти винтовки в США по $90, но импортер увеличил стоимость до $1000 — неудивительно, что покупателей практически не было. Но самое главное – не осталось ни одного снаряженного патрона.

Утверждения Шарпа о том, что сверхскоростная пуля Герлиха, по сути, не более чем обычный рекламный трюк, имеют под собой некоторые основания. Дело в том, что при испытаниях «магнума» Герлиха в СССР в самом деле были обнаружены странные несоответствия между заявленными фирмой характеристиками и реальными данными. Известный советский оружиевед В. Маркевич, который в 1930-х годах занимал пост начальника Научно-испытательного оружейного полигона, приводит в своей книге «Охотничье и спортивное стрелковое оружие» сравнительные данные (см. таблицу).

С теоретической же точки зрения выводы советских оружейников сводились к следующему: во-первых, основным преимуществом конического ствола является то, что он короче цилиндрического (при одинаковых выходных калибрах); при других равных условиях, уменьшение массы снаряда в два раза приводит к увеличению начальной скорости на 33 процента (правда, для реализации этого требуется существенное изменение качества заряда – толщину горящего свода порохового зерна необходимо уменьшить на 25 процентов); наконец, переход к снаряду легкого типа при сохранении того же веса заряда нагрузка на лафет существенно уменьшается, несмотря на увеличение скорости снаряда.

Однако на этом история сверхскоростных пуль не закончилась. Точнее, она плавно перетекла в начало разработок высокоскоростных артиллерийских снарядов. В противотанковой артиллерии вермахта уже к 1941 году появились орудия калибра 28 мм с цилиндро-коническим стволом, стрелявшие бронебойными и осколочными снарядами. А вслед за этим в германские войска начали поступать пушки калибра 42 мм и 75 мм.

Неизвестно достоверно, насколько эффективными оказались эти артиллерийские системы в качестве противотанкового средства вермахта, зато более известно, что с подобной проблемой столкнулись и советские конструкторы, когда на фронте появились тяжелые немецкие танки, и это вызвало активные поиски путей повышения бронепробиваемости. Известно, что с увеличением скорости снаряда бронепробиваемость растет быстрее, чем с ростом его массы. Но как же повысить скорость снаряда, не изменяя конструкцию самого орудия? Ведь ствол рассчитан на определенное максимальное давление, превысить которое недопустимо из соображений безопасности. Но выход, оказывается, все же есть. Если при том же калибре уменьшить вес самого снаряда, то можно, не повышая давления внутри ствола во время выстрела, получить значительно большую начальную скорость. Например, уменьшив массу снаряда в 1,8 раза, получим повышение скорости на 32 процента.

Иначе говоря, для полевых орудий калибров 57-76 мм можно достичь начальной скорости снаряда от 1100 до 1500 м/сек. Бронепробивающей частью такого подкалиберного снаряда является прочный сердечник, который по диаметру примерно в три раза меньше калибра ствола орудия. Сердечники изготавливаются из металлокерамических сплавов карбида вольфрама, молибдена, титана с никелем, хромом или железом. Плотность сердечников из таких сплавов более чем в два раза превышает плотность стали, обладая в то же время высокой прочностью и твердостью. Корпус или поддон из мягкой стали или алюминиевых сплавов обеспечивает ведение подкалиберного снаряда по каналу ствола пушки.

Чтобы лучше представить, как действует такой снаряд при встрече с броней, вспомним старый школьный фокус. Как пробить обычной швейной иглой монету? Оказывается, очень просто: нужно всего лишь воткнуть иголку в бутылочную пробку, пробку поставить на монету так, чтобы игла была перпендикулярна плоскости монеты, и ударить по торцу пробки молотком. Отверстие готово. Мягкая пробка, хотя и не участвует в пробивании дырки, но играет роль направляющего элемента, не позволяя иголке искривиться или уйти в сторону.

Примерно так же ведут себя при встрече с броней сердечник и поддон. Поддон при ударе полностью разрушается, а сердечник по инерции продвигается вперед, пробивая слой брони. Поскольку площадь сечения сердечника намного меньше площади поперечного сечения обычного снаряда, а плотность его материала намного выше, то с учетом высокой скорости встречи достигается такая концентрация энергии на единицу площади сердечника, которая в несколько раз выше, чем у обычного снаряда.

Для 76-мм пушки ЗИС-3 был срочно разработан подкалиберный снаряд катушечной формы с вольфрамовым сердечником. Коэффициент веса такого снаряда составлял примерно 5-6 единиц, поэтому при прежнем объеме гильзы имел гораздо большую начальную скорость. Впрочем, подкалиберный снаряд имел и один крупный недостаток: на дистанциях свыше четырехсот метров он быстро терял устойчивость на траектории. Пушкарям из ПТО приходилось подпускать немецкие танки на убийственно близкую дистанцию. Но вскоре и этот недостаток был устранен. «Катушку» поместили в отделяемый поддон, и это решило все проблемы. В частности, 100-мм снаряд советской пушки Д-10Т при движении по каналу ствола имеет коэффициент веса около 6, а после выхода и отделения поддона – порядка 25. Начальная скорость снаряда при этом составляла, между прочим, 1400 м/сек. Это простое решение оказалось и самым выгодным с технологической точки зрения – здесь уже не нужен конический ствол, требующий высокоточной обработки.

В послевоенные годы сотрудник одного из закрытых советских НИИ В. Яворский сделал еще более удивительную разработку на основе той же технологической схемы. Сконструированные им подкалиберные бронебойные снаряды, калибр которых был в два с небольшим раза меньше калибра орудийного ствола, имели в стволе относительный вес 3,5 куба калибра, после вылета из ствола это значение увеличивалось до 50, что обеспечивало снарядам скорость от 1800 до 2000 м/сек. Поразительнее всего тот факт, что подобные скорости достигались при стрельбе из гладкоствольного орудия. Стабилизация снаряда в полете производилась с помощью специальных перьев. Подкалиберные снаряды конструкции Яворского были приняты на вооружение к 100-мм противотанковой пушке Т-12 «Рапира», а также к 115-мм и 125-мм танковым пушкам.

Таким образом, можно было бы заключить, что техническая идея, первоначально ориентированная на легкое стрелковое оружие, была реализована в области ствольной артиллерии, и на этом поставить точку. Но в том-то и дело, что это еще не все. Некоторое время назад в оружейной прессе прошла информация о разработанной в середине 1980-х годов опытной снайперской винтовке СВК. Конструктивные особенности самой винтовки в данном случае не важны; интересно другое – в этом оружии применялся специальный 6-мм патрон с начальной скоростью пули 1150 м/сек. По приведенным данным, снайперская система имела неплохую точность: на дистанции 100 м при стрельбе с упора тремя сериями по 10 выстрелов кучность составляла R100 – 5,5 см и R50 – 2,3 см. Кроме того, при выполнении комплекса огневых задач на дистанциях от 630 до 1030 м комплекс показал превосходство по частоте поражения целей над штатной снайперской винтовкой СВД в 2,32 раза. Понятно, что обычная пуля весом 5 г не может иметь такие высокие показатели.

Но и это не все. Известно, что в 2001 году в ходе антитеррористической кампании в Чеченской республике боевые испытания проходила опытная самозарядная винтовка ТКБ-0145К, разработанная конструктором тульского ЦКИБ СОО А. Адовым. Это оружие предназначено для уничтожения одиночных целей, в том числе защищенных бронежилетами, на больших, средних и малых дальностях. Винтовка эффективна в условиях городского боя, в горной местности, в контрснайперских операциях. По информации некоторых СМИ, высокая начальная скорость пули и малое время полета пули до цели, меньший ветровой снос пули и большая настильность траектории делают винтовку ТКБ-0145К очень эффективной на больших дальностях (свыше 500 метров). Для стрельбы из винтовки применяются патроны повышенной мощности 6х49. Вес 6-мм пули – 5 г, начальная скорость пули – 1150 м/сек. Патрон имеет баллистический импульс 1 кгс, что почти на 25% меньше баллистического импульса СВД, соответственно, меньше и отдача. Дальность прямого выстрела ТКБ-0145К – около 600 метров. Судя по описаниям, в этой винтовке использован тот же самый высокоскоростной патрон, который был создан для СВК.

О ЧЕМ говорят эти сообщения? В первую очередь, о том, что оружейная мысль не стоит на месте – не только в мире вообще, но и в России в частности. Кроме того, отработка в массовом оружии высокоскоростных боеприпасов, возможно, открывает новую страницу в эволюции стрелкового оружия.

Олег РЯЗАНОВ