"ЭкоГрад" всегда вам рад

Порядок и партнерство на вынос: город Салават

Более 10 лет мы добивались закрытия непроектной стихийной свалки отходов (включая опасные) города Салавата, расположенной на юго-западной его окраине. Сколько формальных «отписок» получали мы за эти годы от Администрации города Салават и городской прокуратуры, от Минэкологии РБ и иных надзорных органов, однако свалка продолжала жить своей «грязной» жизнью и накапливать экологический ущерб. И вот свершилось: в прошлом году отходы на эту свалку уже не принимались и сейчас мы имеет эту унылую картину: до 1 млн кубов гниющих и токсичных отходов на площади свыше 10 га в одном из самых загрязненных городов России, и это требует рекультивации стоимостью около полумиллиарда рублей. Получивший огромную прибыль хозяин свалки ООО «Спецавтохозяйство» города Салават, с уставным капиталом в 10 000 рублей, скромничает и стесняется выполнить роль заказчика такого масштабного проекта, а чиновникам-временщикам и дела до него нет. Иных уж нет, а те - далече: и главы города, и прокуроры, и министры. Вот только оставленная при их пособничестве огромная свалка в городе вполне материальна и осязаема. И как-то уж особенно по-издевательски смотрится рекламный слоган на сайте ООО «САХ»: «Наводя порядок в доме, наводите порядок и в жизни. Заключая договор на сбор, транспортировку и размещение отходов с ООО «САХ», Вы приобретаете надежного партнера в решении Ваших задач в сфере обращения с отходами». Как с гуся вода…

Подробности

Категория: Экология в заложницах у экономики и политики. Прогнозы

Опубликовано 03.05.2022 09:27

Просмотров: 1

Абрамченко поручила совершенствовать систему госуправления на ООПТ

Вице-премьер Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко, в сферу полномочий которой входит курирование деятельности природоохранных ведомств, 29 апреля сего года дала этим и смежным с ними ведомствам провести анализ нормативно-правового регулирования в сфере особо охраняемых природных территорий, охраны и воспроизводства объектов животного мира и в сфере охотничьего хозяйства с точки зрения эффективности распределения полномочий в этих сферах между федеральными органами исполнительной власти и уровнями публичной власти. Иными словами, ряду федеральных ведомств поручено оценить – насколько действующая система государственного управления в указанных сферах отвечает государственным целям и интересам, законным интересам общества и государства. Правда, в опубликованном документе таких целей не обозначено, но, видимо, подразумеваются именно они. В числе министерств и ведомств, которым дано поручение – Минюст России, Минприроды России, Минобранауки РФ (в ведении Минобрнауки находится несколько федеральных ООПТ), Росприроднадзор, Рослесхоз, Росимущество. Вице-премьер дала указание выполнить поручение совместно с Управлением делами Президента РФ, ФСО (в ведении данной службы находится Госкомплекс «Завидово»), МЧС

Стоит полагать, что результатом выполнения поручения должны стать некие предложения по совершенствованию системы государственного управления в сфере развития ООПТ, управления лесами, охотничьего хозяйства, включая связанные с этими сферами систему земельно-имущественных отношений и систему государственного контроля (надзора). Вместе с тем в данном поручении прямо указано, что ведомства-исполнители должны представить в вице-премьеру проект некого нормативного правового акта.

Раз такое поручение дано, значит, видимо, у вице-премьера (у федерального Правительства) есть основания сомневаться в эффективности действующей системы управления территориальной охраной природы. Каких веяний и каких конкретных изменений российскому обществу и системе государственного управления ожидать в ближайшее время? Централизации управления территориальной охраной природы, или, наоборот – передачи дополнительных полномочий субъектам РФ в данной сфере? Узурпации полномочий по распоряжению землями и земельными участками в границах ООПТ в руках Российской Федерации (Росимущества), или, наоборот, предоставления больших полномочий в этом плане регионам (лесные участки) и органам местного самоуправления (земли населённых пунктов и земли сельскохозяйственного назначения в границах национальных парков и государственных природных заказников, например)? Стоит ли ожидать появление в ближайшее время самостоятельного природоохранного ведомства в системе федеральных органов исполнительной власти, или не стоит?

Комментарии:

Абрамченко поручила совершенствовать систему госуправления на ООПТ - фото 3Владимир Морозов – Председатель Общественного Совета Рослесхоза:

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила (документ ниже) главе Минюста Константину Чуйченко провести анализ эффективности распределения полномочий между федеральными органами исполнительной власти, а также между центром и регионами в сфере ООПТ, охоты, охраны объектов животного мира и экологического госконтроля.

Хоть и медленно, но верно всё идёт к возврату полномочий от субъектов в федеральный центр. Геополитическая ситуация стала внешним катализатором и по факту ускоряет процесс. Будем и дальше объяснять преимущества и неизбежность централизации системы управления лесами.

Леса - лишь часть целого. Вся система управления экономикой перейдёт на отраслевой принцип. Иначе эффективное развитие невозможно.

И на шаг дальше, исходя из логики происходящих изменений, произойдёт сшивка двух искусственно разделённых составляющих лесного комплекса (леса и лесная промышленность) в один орган исполнительной власти. Этот этап дальнейшей централизации даст возможность найти взвешенное решение между развитием лесной индустрии и учётом глобальных

экологических функций лесов.

Абрамченко поручила совершенствовать систему госуправления на ООПТ - фото 4Антон Хлынов – член Комиссии по экологическому благополучию при Общественной Палате РФ, специальный корреспондент журнала "ЭкоГрад":

Для того, чтобы строить предположения об ожидаемых результатах выполнения поручения вице-премьера (этот посыл к общественности, в том числе к профессиональному сообществу), да и, собственно – для того чтобы его выполнить (этот посыл в исполнителям поручения), необходимо разобраться с критериями эффективности, а также с пониманием целей и задач работы самой предметной сферы, включая ценностные аспекты. Чего мы хотим от этой сферы? Как понимаем её целеполагание? Как понимают цели и задачи данной сферы сами исполнители поручения, в какой парадигме видят саму систему государственного регулирования, да и эффективность чего именно они готовы оценивать?

В отношении последнего особенно важно понимать: оценка эффективности нормативно-правового регулирования в сфере тех же ООПТ (территориальной охраны природы) будет оцениваться с точки зрения эффективности самой охраны ООПТ (в том числе санирования лоббизма в части нарушения целостности ООПТ и вовлечения их земель в хозяйственных оборот), эффективности проведения научно-исследовательской и эколого-просветительской деятельности в данной сфере, или с точки зрения пресловутой экономии бюджета и эффективности привлечения в сферу внебюджетных средств (частных инвестиций)?

Первое должно означать, что в качестве целей развития территориальной охраны природы обозначаются расширение площади и географической репрезентативности системы ООПТ, повышения социальной и правовой защищённости и уровня заработных плат сотрудников ООПТ, унификация системы управления ООПТ различных уровней, укрепление законодательной базы в части сохранения целостности ООПТ с одновременной верификацией системы хозяйствования в их границах, устранения неэффективных с природоохранной точки зрения ограничений с параллельной детализацией режимов особой охраны территорий, «докрутки» нестыковок в земельном и природоохранном законодательстве (прежде всего в части уточнения терминов и детализацией норм), повышения заинтересованности в сохранении ООПТ со стороны регионов, муниципалитетов, хозяйствующих субъектов, граждан (экономической в том числе), создания необходимых экономико-правовых условий для придания статуса ООПТ всё большим территориям, которые нуждаются как в сохранении типичных и уникальных природных комплексов и объектов, так и в их восстановлении или экологической реабилитации, в том числе в районах активных урбанизации и промышленного освоения. То есть главное – это природоохранные приоритеты, которые, тем не менее, расставляются с учётом экономической жизни как внутри самих ООПТ (особенно актуально доя национальных парков) и вокруг них, не исключают поставленной в природоохранные рамки хозяйственной деятельности, в том числе в сфере туризма.

Второе же может означать лишь сугубо монетаристские критерии оценки эффективности: сколько денег ООПТ «принесли» в бюджет, не мешает ли их режим развиваться бизнесу, сколько частных инвестиций привлечено на территории ООПТ, устранены ли административные барьеры для застройщиков и природопользователей, создаются ли условия для вовлечения земель ООПТ в хозяйственный оборот, эффективно ли идёт сокращение (или, как говорят – оптимизация штатов) государственных служащих и работников бюджетной сферы, уменьшаются ли в целом бюджетные затраты на работу ООПТ.

Таким образом, то, как именно оценят эффективность нормативно-правового регулирования исполнители поручения Виктории Абрамченко и что именно они предложат в качестве ожидаемого проекта нормативного правового акта – зависит от позиции руководителей соответствующих ведомств, от профессионализма и понимания вектора развития природоохранной сферы конкретных исполнителей внутри ведомств, а также (возможно, в не меньшей, и даже в большей степени) – от внешнего лоббизма. Например, показательны недавние острые дискуссии вокруг поправок в природоохранное, земельное и градостроительное законодательство (законопроект №…), которые были нацелены на то, чтобы возможно было бы под некие приоритетные инвестиционные проекты, включая и строительство объектов магистральной инфраструктуры, и промышленных предприятий, практически беспрепятственно (в том числе без проведения государственной экологической экспертизы) вовлекать в хозяйственный оборот (фактически – изымать из состава ООПТ) те или иные участки ООПТ, которые оказались интересными застройщикам и природопользователям.

Более того, качество выполнения поручения вице-премьера во многом зависит и от той информации (тех данных), которую удастся собрать для объективного анализа. А это, в свою очередь, будет зависеть от того, насколько целостно видят исполнители саму предметную область, насколько корректно они могут классифицировать элементы самого предмета, насколько правильно понимают его изначально, видят ли полную группу задач в предметной сфере.

Со своей стороны, обозначу основные моменты, на которые, с моей точки зрения, стоило бы обратить внимание при выполнении поручения вице-премьера в части, касающейся территориальной охраны природы:

Необходимо провести анализ и дать объективную оценку выполнения (ходу выполнения) всех поручений Президента РФ в сфере особо охраняемых природных территорий.

В контексте обсуждаемого поручения вице-премьера Правительства РФ Виктории Абрамченко особого внимания в этой связи заслуживают поручения Президента, связанные с обеспечением внесения в Единый государственный реестра недвижимости (ЕГРН) сведений о местоположении границ ООПТ всех уровней, включая выполнение пункта 11 перечня поручений Президента РФ от 27.02.2019 г. №Пр-294 о внесении в ЕГРН сведений о местоположении границ всех федеральных ООПТ. Дело в том, что, как показывает предварительный анализ и хода выполнения, а результатов выполнения данных поручений, а также риторика ответственных за это выполнение должностных лиц, как к количественным показателям, так и к качеству результатов внесения сведений о местоположении границ ООПТ в ЕГРН возникает масса критических вопросов.

Например, федеральные чиновники отчитываются о выполнении названного пункта 11 перечня поручений Президента №Пр-294 в отношении федеральных ООПТ и заявляют (на середину марта текущего года), что данное поручение выполнено на 90% и лишь в отношении 24-х федеральных ООПТ данное поручение осталось не исполненным. Однако называемая при этом чиновниками общая цифра федеральных ООПТ (230) не соответствует их реальному количеству. Так, без внимания, почему-то, осталось не менее 17-ти памятников природы федерального значения и более 40 федеральных ботанических садов и дендропарков, а также несколько федеральных заповедников, заказников, находящихся в ведении Минобрнауки и ФСО.

Кроме того, причины неисполнения поручения в отношении названных 24-х федеральных ООПТ указываются весьма странные. Например - нахождение ООПТ сразу в двух субъектах РФ: мол, отсутствует единая система координат, что не позволяет корректно описать границы этих ООПТ. Но и факты указывают на то, что границы нескольких федеральных ООПТ, среди которых Кавказский государственный природный заповедник (расположен в Краснодарском крае, Республике Адыгея и в Карачаево-Черкесской Республике одновременно), Водлозерский национальный парк (расположен в Архангельской области и в Республике Карелия), уже внесены в ЕГРН, и основы геодезии и картографии, да и весь «картографо-геодезический» опыт нашей страны (да и мира в целом), что разные системы координат не являются препятствием для описания границ объекта и его картографического отображения (есть системы перерасчёта координат, перепроецирования изображений, условной кластеризации объекта). Или, например, в качестве оснований невнесения сведений о границах ООПТ в ЕГРН указываются обстоятельства якобы «огульного» включения в границы ООПТ при его создании каких-либо земельных участков и объектов. Но, извините, изменение границ ООПТ – это не история описания этих границ в ЕГРН, это уже история принятия решений уполномоченных органов власти по такому изменению, но действующее законодательство не позволяет исключать из тех же национальных парков и заповедников какие-либо территории. Объяснения про якобы «устаревшие» документы «советского периода» о создании некоторых ООПТ и вовсе звучат несколько абсурдно: устаревшими могут быть, например, нормативные акты, но как может быть устаревшим принятый акт о создании ООПТ? Это то же самое, что, например, считать устаревшим свидетельство о рождении человека и ставить в связи с этим под сомнение само его рождение.

Что же касается качества выполнения названного поручения, то уже сейчас в отношении отдельных федеральных ООПТ становится очевидным, что сведения об их территориях отображены в ЕГРН по результатам внесения сведений о местоположении их границ в несколько искажённом (не полном, или, наоборот, с «захватом» соседних территорий) варианте. Например, такие вопросы возникают в отношении Национального парка «Орловское полесье» (куда делись примерно 6 тыс. га его территории?), в отношении части территории Национального парка «Лосиный остров» …

В общем, стоит разбираться в том насколько полно и корректно отображены сведения о местоположении границ ООПТ в ЕГРН.

Стоит уже усвоить, что в отношении большей части категорий ООПТ допускается наличие в их составе земель и земельных участков разных категорий (то есть не только земель, отнесённых к категории особо охраняемых территорий и объектов) и форм собственности (государственной федеральной и региональной собственности, муниципальной собственности, частной собственности), а также земель неразграниченной собственности. То есть не все земли в границах ООПТ – государственные, не все земли в границах федеральных ООПТ – исключительно федеральные (исключение составляют только государственные природные заповедники). Функционально-правовая структура ООПТ предполагает наличие в составе ООПТ земель, которые полностью изъяты из гражданского оборота в собственность государства (главным образом – в федеральную собственность) и ограничены в обороте, или даже не ограничены в обороте, но обременены режимом ООПТ – то есть на этих землях далеко не все виды разрешённого использования земель применимы.

Прежде всего данный вопрос касается национальных парков. Например, наиболее актуальным в повестке дня является вопрос – какой именно орган власти имеет право распоряжаться землями неразграниченной собственности в пределах национальных парков? Казалось бы, ответ на него однозначен – право такое было и есть у органов местного самоуправления. Но некоторые нестыковки в имеющихся формулировках в действующем земельном и природоохранном законодательстве дают повод для неоднозначных толкований данного вопроса. Стоило бы уточнить ряд формулировок и обозначить в законодательстве более чёткую картину полномочий различных уровней власти по распоряжению землями в границах ООПТ. При этом основной упор в системе управления ООПТ стоит делать не на фактор собственности на землю (понятное дело, что в границах ООПТ запрет на отчуждение земли в частную собственность, а также ограничения оборотоспособности земель должны быть, но не повсеместно), а на дифференциацию режимов особой охраны территорий и допустимые меры хозяйствования в границах ООПТ. Соответствующие ограничения и допущения должны быть чётко прописаны в положениях о соответствующих ООПТ.

Территориальное планирование. Вопросы территориального планирования и градостроительного зонирования в отношении территорий в составе федеральных ООПТ необходимо сосредоточить на федеральном уровне – в рамках полномочий федерального ведомства, которому подведомственны соответствующие ООПТ. Для этого необходимо, чтобы Положение о национальном парке, заповеднике или заказнике отражало в себе и решения по территориальному планированию, а также градостроительном зонированию расположенных в границах ООПТ населённых пунктов, параметрам разрешённого строительства объектов градостроительной деятельности. Так и функциональное зонирование территории ООПТ, и учёт особенностей организации природных комплексов при осуществлении хозяйственной деятельности в границах ООПТ и их охранных зон будут унифицированы. Безусловно, в разработке, публичном обсуждении соответствующих разделов Положения об ООПТ должны участвовать все заинтересованные лица. Но тогда и согласование в отсутствие чётких его критериев документов территориального планирования и правил землепользования и застройки не потребуется с федеральным ведомством (что касается национальных парков – пункт 4.1. статьи 15 федерального закона «Об ООПТ»), и государственные природные заповедники и заказники, а также охранные зоны федеральных ООПТ не останутся без внимания при разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

В Российской Федерации только около 13% её площади занято ООПТ. Из них примерно 3% - это федеральные ООПТ. Остальные 10% - это ООПТ региональные и местные. Для достижения необходимого уровня развития системы ООПТ (именно системы – сети взаимосвязанных в целостный природно-экологический каркас репрезентативно представленных и имеющих реальный экологический, природоохранный эффект ООПТ) – примерно в 20 – 25% площади страны, необходима унификация системы планирования и управления ООПТ различного уровня. Регионы очень по-разному относятся к развитию региональных сетей ООПТ, да и законодательно региональные и местные ООПТ защищены слабо, далеко не все регионы способны обеспечить реальную охрану ООПТ и должный уровень финансирования их деятельности. Возможно, речь может в этой связи идти о создании единой федеральной системы управления ООПТ.

Пора бы уже определиться с вопросом – необходимо ли все изъятые из гражданского оборота в связи с созданием ООПТ земли переводить в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов. Казалось бы – это далеко не всегда необходимо. Однако наиболее актуален данный вопрос – для земель лесного фонда, включённых в границы региональных ООПТ. Положения многих региональных ООПТ прямо не запрещают предоставлять в аренду лесные участки частным лицам, в том числе и в целях заготовки древесины (как правило рубки в таких случаях назначаются исключительно санитарные), и для целей рекреации (ситуация по регионам крайне неоднородна), что часто чревато пагубными последствиями для охраняемых лесных экосистем. Полномочия по предоставлению в аренду лесных участков в аренду принадлежат уполномоченным региональным органам власти. Безотносительно размышлений о необходимости перевода земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов, стоило бы исключить возможность предоставления в границах региональных ООПТ лесных участков, а для допустимых режимом ООПТ целях предоставлять в аренду (или в пользование) только земельные участки в рамках полномочий Росимущества.

Некоторые аспекты контроля и надзора на ООПТ. В настоящее время полномочия федерального государственного контроля и надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий возложены на федеральные государственные бюджетные учреждения, управляющие соответствующими ООПТ, или, в отсутствие таковых – непосредственно на органы Росприроднадзора. При этом государственные инспектора в области охраны окружающей среды, выполняющие свои функции на федеральных ООПТ в качестве сотрудников соответствующих федеральных государственных бюджетных учреждений (ФГБУ) не являются государственными служащими, включая самого директора соответствующего учреждения, который имеет статус главного государственного инспектора. Помимо определённого понижения статуса такого инспектора в сравнении с государственным инспекторов, являющимся служащим Росприроднадзора (или регионального ведомства – если речь идёт о региональных ООПТ), здесь имеет место быть и некоторый потенциальный конфликт интересов: ведь государственный бюджетные учреждения имеют право в прямом смысле зарабатывать денежные средства на своих прямых функциях, включая функции организации рекреации и туризма, оказание различного рода консультационных услуг, проведение научно-исследовательских работ. В таком случае, например, государственный инспектор того или иного ФГБУ вступает в конфликт интересов в части контроля за посетителями ООПТ, поскольку плата за посещение ООПТ туристами и рекреантами является важной составляющей внебюджетного дохода. Другой пример. Допустим, некая организация, планирующая выполнять на территории федеральной ООПТ разрешённую законом реконструкцию объекта транспортной инфраструктуры с расширением этого объекта, решила заказать соответствующему ФГБУ услуги (работы) по определению состава и пересчёту древесных пород, планируемых к вырубке. Так же имеем конфликт интересов: ФГБУ будет не выгодно идти вразрез с интересами заказчика услуг (работ) в случае, если возникнет ситуация, когда у заказчика в связи с позицией ФГБУ о недопустимости вырубки тех или иных пород деревьев или конкретных экземпляров встанет вопрос об увеличении затрат на работы по реконструкции.

В связи с изложенным, стоит поставить вопрос о повышении государственных инспекторов в сфере охраны окружающей среды, являющихся сотрудниками ФГБУ, управляющих федеральными ООПТ, до уровня государственных служащих. Вопрос решился бы сам собой, если бы, всё-таки, была создана самостоятельная федеральная служба территориальной охраны природы (или федеральное агентство с отдельными функциями службы).

В части осуществления государственного контроля и надзора в сфере охраны окружающей среды на ООПТ актуальные также вопросы предоставления управляющим ООПТ учреждениям (ведомствам) самостоятельно принимать решения, без участия органом местного самоуправления, о сносе самовольных построек, обнаруженных в границах соответствующих ООПТ и (или) сразу подавать судебные иски о признании построек самовольными, не дожидаясь позиции органов местного самоуправления.

Весьма актуален также вопрос получения контрольно-надзорными органами, осуществляющих контроль и надзора в лесах, на ООПТ и в их охранных зонах всей необходимой информации из государственных кадастров и реестров (прежде всего – ЕГРН), а также информации о принимаемых уполномоченными органами власти решениях (в том числе в стадии подготовки) о предоставлении иными лицам земельных участков, лесных участков, выдаче разрешений на строительство и актов ввода объектов в эксплуатацию на безвозмездной основе и по обычным запросам.

Целесообразно было бы передать органам, осуществляющим государственный контроль и надзора в лесах и на ООПТ также функции государственного земельного надзора.

А так сообщает "бескорыстно лояльный" "Зеленый Змий":

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила главе Минюста Константину Чуйченко провести анализ эффективности распределения полномочий между федеральными органами исполнительной власти, а также между центром и регионами в сфере ООПТ, охоты, охраны объектов животного мира и экологического госконтроля.

Поручение госпожи Абрамченко заслуживает однозначной поддержки со стороны природоохранной общественности, потому что минувшие 15 лет (как минимум с принятия новых редакций Лесного и Водного кодексов) система госуправления в этой сфере показала свое несовершенство. Что предстоит проанализировать?

1️⃣ Лесной кодекс: ключевой вопрос — не пора ли вернуть на федеральный уровень полномочия в сфере госуправления лесным комплексом? Насколько оправданным было решение об изъятии у лесхозов права заготавливать и реализовывать древесину, что являлось одним из существенных источников финансирования для воспроизводства/охраны лесов? Именно состояние дел в лесном хозяйстве как ни одно другое нуждается во вдумчивом анализе и выработке управленческих решений на уровне Правительства.

2️⃣ Закон «О животном мире» морально устарел. Кроме декларативных норм о важности охраны зверей, птиц, водных биоресурсов, он более чем наполовину состоит из разного рода статей, разделяющих сферы ответственности между органами федеральной и региональной власти. Что и как охраняют губернаторы, — доподлинно неизвестно, а отчёты, поступающие из субъектов РФ, весьма формальны.

3️⃣ Закон «Об охоте и охотничьих ресурсах» в действующей редакции достаточно свеж, работает эффективно, без особых нареканий со стороны охотпользователей в части распределения полномочий. Является ли для Минприроды охота профильным делом — вопрос философский и зависит от персоналий, которые курируют данное направление. Экс-министр Юрий Трутнев и экс-замминистра Владимир Лебедев были безусловными специалистами в этой сфере госрегулирования, поскольку имели к охоте непосредственное отношение. До этого вопросами госполитики в сфере охоты занимался Минсельхоз, и результаты работы отрасли того периода были плачевными.

4️⃣ Значимый вопрос — ведомственная принадлежность федеральных ООПТ, а также полномочия в сфере охраны водно-болотных угодий, федеральных памятников природы, редких/исчезающих видов животных. Не лучше ли вернуть права по госуправлению ООПТ Росприроднадзору, у которого есть полноценные территориальные органы? Наболевший вопрос — отсутствие на федеральном уровне полноценных прав в части надзора за региональными ООПТ. Следует также возобновить обсуждение вопроса о создании Федерального агентства по экологии.

5️⃣ Федеральный и региональный госконтроль в сфере охраны окружающей среды — ключевая тема поручения Виктории Абрамченко. Существующая модель неэффективна априори. Разделение объектов/территорий/юрлиц по какому-либо признаку ущербно, так как в результате нет «одного окна» — единственного органа государственной власти, который отвечает за экологическое благополучие как на местах, так в целом по России.

Кроме того, до сих пор экологией в той или иной мере занимаются Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Росреестр и пр., что приводит, с одной стороны, к дополнительным административным барьерам, а с другой — к безответственности. При этом значение экологии в глазах россиян за последнее десятилетие существенно выросло, вопросы климата и природоохранной политики затрагивают все отрасли промышленности. Поэтому необходимо на правительственном уровне рассмотреть вопрос о повышении статуса Росприроднадзора по аналогии с Ростехнадзором и Роспотребнадзором.

В общем, перед Минюстом стоит сложный выбор с массой развилок. Виктория Абрамченко ждёт проекты нормативных актов в срок до 5 июля. Уверены, что многоопытный Константин Чуйченко (в отличие от иных топ-чиновников) не станет запираться от экспертов из деловых и общественных объединений, а организует качественное обсуждение инициатив.

Все выпуски журнала «ЭкоГрад» в электронной версии читайте на pressa.ru,

Бумажные экземпляры спецвыпусков и книги В. Климова можно приобрести на OZON

Абрамченко поручила совершенствовать систему госуправления на ООПТ - фото 5

Подробности

Категория: Библиотека

Читатели прислали с Сахалина видео с лебедями

Им надо накопить жир, чтобы, прилетев на север в тайгу, лесотундру, мало питаться, но при этом сформировать кладку. Обычно лебеди прилетают на Сахалин в середине или конце марта. Чаще всего их замечают в заливе Анива или на Буссе. Там у них есть кормовая база. Видят лебедей и в Охотском, но туда птицы прилетают позже. По всей видимости, они привыкли, что там их подкармливают. GoSakhalin напоминает: "Важно знать чем можно, а чем нельзя подкармливать этих грациозных водоплавающих".

Подробности

Категория: заМУРРРРские вести

Леса России проходят первый пик пожаров. Сводка от «ЭкоГрада»…

Наиболее сложная обстановка сохраняется в лесах Курганской области, где отмечено 12 пожаров на площади почти 12,6 тыс. га, что на 300 га больше, чем сутками ранее.

Продолжают активно гореть два дальневосточных региона. В Хабаровском крае зафиксировано пять очагов на территории площадью 4,7 тыс. га, увеличение составило почти 1,5 тыс. га. В Амурской области площадь пожаров на землях лесного фонда за сутки выросла почти в два раза и достигла порядка 4,2 тыс. га (10 очагов).

Пять лесных территорий горят в Хакасии (почти 1,8 тыс. га), 15 возгораний зафиксировано в Красноярском крае (530 га), восемь пожаров - в Иркутской области (291 га). Очаги общей площадью менее 100 га действуют в республике Тыва, Забайкалье, Свердловской и Новосибирской областях, на Алтае, в Бурятии, в Еврейской автономной и в Тюменской областях.

Борьба с огнем идет в Тункинском национальном парке (69 га) в Бурятии, территория которого загорелась сразу на трех участках.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 169 лесных пожара на площади более 9,3 тыс. га. В тушении задействованы свыше 4 тыс. человек, 915 единиц техники, 59 воздушных судов занимаются мониторингом и 22 судна тушат возгорания.

В Бурятии продолжаются работы по тушению 3 лесных пожаров в Тункинском национальном парке и Джидинском районе на общей площади 45 га, из которых 29 га относятся к лесным площадям, сообщила 2 мая пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

Пресс-служба поясняет, что продолжается также «дотушивание локализованного очага возгорания» в Тункинском нацпарке.

«Тушение лесного пожара в Джидинском районе осложняется условиями местности: огонь пошёл в гору, склон очень крутой, до 45 градусов, местность каменистая, люди работают вручную», — приводит пресс-служба пояснение первого заместителя руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрия Баклашкина.

Борьбу с огнем ведут 201 специалист, в числе которых сотрудники лесной охраны, пожарные-десантники и привлеченные специалисты. В тушении пожаров задействовано 34 единицы лесопожарной техники. Тункинский национальный парк расположен в долине реки Иркут, на границе с Монголией — между Байкалом и озером Хубсугул (Монголия). Площадь парка составляет около 1,2 миллиона гектаров, большая его часть покрыта лесом, и он входит в число объектов охраны Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На 6 часов утра в Забайкальском крае, по информации Авиалесоохраны, было зарегистрировано три лесных пожара. Площадь, пройденная огнем, составила 52 гектара.

За прошедшие сутки ухудшилась ситуация и с ландшафтными пожарами. Огнеборцы 40 раз реагировали на сообщения о возгорании сухой травы. Выявлено пять поджигателей. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 500 гектаров. Всего за сутки для ликвидации пожаров привлекались 230 человек и 60 единиц техники.

За минувшие сутки в лесном фонде в Иркутской области ликвидировано 23 пожара. Об этом сообщили 2 мая, в правительстве региона. Общая площадь потушенных очагов составила 826 Га, из которых 542,5 га, покрытых лесом. Причина всех возгораний — человеческий фактор.

В тушении пожаров 1 мая было задействовано 9 пожарных-десантников, 384 сотрудника лесопожарных формирований, 85 мобилизованных граждан и 168 единиц наземной техники. В авиационном мониторинге — три легкомоторных самолета и три Ан-2. Их общий налет — 25 часов 5 минут.

Самолет Бе-200 вылетел в Минусинский район на юге Красноярского края на помощь в тушении природных пожаров, сообщает краевое управление МЧС

Площадь пожаров под Минусинском в Красноярском крае достигла 290 гектаров, горят лес на площади в 250 гектаров и трава на площади в 40 гектаров, сообщает МЧС.

В Минусинском районе объявлен режим ЧС, тушение пожаров осложняет сильный ветер. Огонь подошел к селам Знаменка, Лугавское, Кривинское и Зеленый Бор. В региональном МВД сообщили о перекрытии участка федеральной трассы «Енисей».

Площадь пожаров под Минусинском в Красноярском крае достигла 290 гектаров

На территории 49 муниципальных образований Красноярского края введен особый противопожарный режим.

Почти 90% контролируемых природных пожаров в России приходится на Курганскую и Амурскую области, а также на Хабаровский край, общая площадь возгораний увеличилась за сутки на 4 тыс. га, следует из сводки федеральной Авиалесоохраны.

Видео из поселка Просвет, Курганская область

Екатеринбург накрыли смог и запах гари, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

По данным Центра управления в кризисных ситуациях регионального главка министерства, смог появился в городе из-за природных пожаров в Курганской области.

Ожидается, что при сохранении текущей метеорологической обстановки воздушные массы сместятся в сторону Тюменской области.

Жителей Екатеринбурга просят держать закрытыми окна в ночные и утренние часы. Если окна или форточки все же открываются, то их нужно завешивать мокрой марлей. Также рекомендуется чаще проводить влажную уборку, больше есть свежих фруктов и овощей и пить больше воды и отказаться от длительных прогулок.

В Курганской области, по данным МЧС по региону, зарегистрированы 20 пожаров. 28 апреля власти ввели режим ЧС.

Руководитель противопожарной программы Greenpeace в России Григорий Куксин пояснил, что 707 тысяч га, это совокупная общая площадь возгораний, а не нынешняя: «Это не то, что сейчас горит, это то, что с зимы, с начала года пройдено огнём. Это лесные пожары, но на всех видах территорий, в том числе на сельскохозяйственных землях. Красноярский край даёт площадь, с начала года пройдённую огнём — 96 тысяч гектаров. Это довольно много, но бывает и больше. Например, Тюменская область — с начала года пройдено огнём 249 тысяч гектаров. Вокруг Тюмени торфяники горят. Омская область намного хуже погорела, чем Красноярский край,— 200 тысяч гектаров. В западной России возгорания сейчас возникают в Псковской, Ленинградской и Брянской областях».

Куксин отметил, что ближе к июлю в России начнётся вторая волна природных возгораний. Масштабные пожары ожидаются в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области, добавил он: «Сейчас мы выходим из первого пика пожаров. У нас традиционно в России два пожарных максимума — апрель и май. И на майские праздники заканчивается первый пик, когда горит трава. Люди жгут траву, и от этой травы загораются леса, огонь заходит в населённые пункты. Потом у нас будет пауза в июне, а дальше будет вторая волна пожаров летом, и это будут уже костры, окурки, сжигание порубочных остатков, и к этому добавятся молнии. Будут добавляться естественные причины, хотя их совсем немного, девять из десяти пожаров — это всё равно люди».

Подробности

Категория: Библиотека

История с гибелью генерального директора курорта «Красная поляна» Андрея Круковского стала предметом обсуждения в Сети

Александр Козлов: «Сегодня ночью погиб Андрей Круковский. Он сделал для туристической отрасли Сочи больше, чем кто-либо. Превратил «Красную Поляну» в курорт мирового уровня. И, развивая туризм, всегда искал гармонию с природой. До последней минуты... Здесь всё связано с Андреем, с его энергией, стремлением сделать ещё лучше - для людей. Таким мы будем помнить его всегда: открытым, увлечённым, молодым, живым - настоящим. Выражаю глубочайшие соболезнования семье Андрея, друзьям и коллегам, всем, кто был с ним знаком».

В публикации Александр Козлов разместил совместную с Андреем Круковским фотографию.

В официальных источниках о причинах, приведших к гибели Круковского сообщается скупо: «Мужчина погиб, сорвавшись со скалы. Трагедия случилась в Сочи во время похода к историческому объекту —

«Андрей Алексеевич любил горы и нашел покой в них. Он целиком отдавался работе, увлекался горнолыжным спортом и горными походами», — сообщили журналистам в пресс-службе курорта.

Крепость Ачипсе — археологический памятник раннего Средневековья (VII-X века). Расположен на гребне горы при впадении реки Ачипсе в Мзымту, севернее окраины посёлка Эсто-Садок. Это крупнейшее сооружение района Красной Поляны подобного рода. Во время раскопок здесь были найдены многочисленные обломки керамической и стеклянной посуды, а также отдельные металлические предметы.

В буклете про маршрут к Крепости Ачипсе указываются характеритстики тропы: Маршрут подойдёт для тех, кому скучно просто гулять по природе. Нужна какая-то цель прогулки. Вот в этом случае тропа к Ачипсинской крепости будет идеальным вариантом. Вся длина маршрута — около 1 км. Но перепад высоты 120 м не даст вам пробежать тропу за 15 минут. Уклон довольно приличный. Именно поэтому раньше к Ачипсинской крепости туристы не часто добирались — кому понравится карабкаться по склону холма, по скользкой траве, цепляясь за кустики? Сейчас всё гораздо легче — будете шагать по удобным ступеням, а для отдыха имеются скамеечки

Известно, что Круковский не однократно покорял крупнейшие горные вершины мира. В 2016 году он совершил восхождение на вулкан Африки Килиманджаро, а годом позже — на самую высокую гору России и Европы — Эльбрус.

«Красной Поляной» Андрей Круковский руководил три года. С 2015 года состоял в совете директоров НАО «Красная поляна». Многие считают, что благодаря грамотному подходу Андрей Алексеевич сделал «Красную Поляну» курортом мирового уровня. По информации от чиновников, он многое сделал для развития внутреннего туризма в стране с помощью реализации крупных инвестиционных проектов. Весомый вклад внес в продвижение экологического туризма и отельного бизнеса.

Корреспондент журнала «ЭкоГрад» Евгений Витишко хорошо знаком с особенностями того туристического маршрута, где случилась трагедия с Андреем Круковским: «Данная тропа и вообще маршрут один из самых безопасных. Наверное, произошло примерно такое же что и с министром ГО и ЧС на Плато Путорана. Ну а правду все же чуть позже мы узнаем. Берегите себя и держитесь за поручни ...».

Что же касается высокой оценки заслуг Андрея Круковского перед «Красной поляной», Евгений Витишко ответил уклончиво: «Я не знаю, почему Министр так считает…».

Фото Александра Козлова и Евгения Витишко

По факту гибели гендиректора НАО «Красная Поляна» Андрея Круковского организована доследственная проверка, сообщили журналистам в пресс-службе краевого управления СКР.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы»,— говорится в сообщении ведомства.

Ранее в пресс-службе компании сообщили, что 37-летний Андрей Круковский погиб, сорвавшись с горной тропы, ведущей к Ачипсинской крепости в Сочи. В результате падения он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Подробности

Категория: Новости пресс-служб

Ответ на пост «Байкал: новый уровень разграбления»

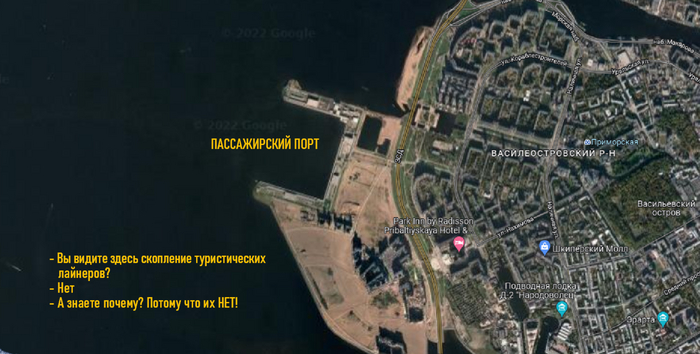

Да везде пиздец. В СПб Финский залив закапывают.

"Пешком до Хельсинки", блять. Индивидуальные сэксуальные пешие туры!

С туризмом просто заебали. Отгрохали нахер никому ненужный пассажирский порт для круизных лайнеров блять! Автобусы заебали в первый же год. Стоят по всем прилегающим улицам и дворам. Причем, ссука, почему-то на ночь двигатели не глушат. Охуенно. Вонь шум лязг. Еще и усугубляют транспортную проблему. С Васильевского и так сложно выехать, а тут начался полный аллес.

Причем работал этот блядский порт 4-5 месяцев в году. Весной-осенью в Спб особо делать нечего, ибо Лондон - туманы, дожди, дубак, слякоть, а зимой, ясен хобот, вся эта Маркизова лужа радостно замерзает. А лайнеры лёд колоть как-то необучены.

А тут еще случился Ковид! А сейчас - санкции! И вот этот всем такой нужный порт 5й год уже стоит без своих белоснежных туристических блядских уёбищ и мэстный муныцыпалытэт сука планирует его переоборудовать под грузопассажирский!

Ну вот заебись просто! Теперь там будет нефть, песок, удобрения и прочие полезные для бюджетов вкусности. Ждем грузовую ЖД ветку в центре города!

Готовы к Евро-2024? А ну-ка, проверим!

Для всех поклонников футбола Hisense подготовил крутой конкурс в соцсетях. Попытайте удачу, чтобы получить классный мерч и технику от глобального партнера чемпионата.

А если не любите полагаться на случай и сразу отправляетесь за техникой Hisense, не прячьте далеко чек. Загрузите на сайт и получите подписку на Wink на 3 месяца в подарок.

Реклама ООО «Горенье БТ», ИНН: 7704722037