zezam

О хоккее в частности. Расширенная версия

В книге С. Е. Павлова «Некоторые «секреты» подготовки хоккеистов» почти каждый читатель найдет для себя что-то новое и что-то известное раньше.

Автор – специалист по медико-биологической подготовке спортсменов, физиолог, преподаватель Высшей школы тренеров по хоккею. В книге рассматриваются основные проблемы, возникающие в процессе многолетней подготовки хоккеистов и указываются пути их решения. Книга предназначена как для специалистов, работающих в хоккее, так и для родителей юных хоккеистов. Едва будучи изданной, книга уже получила положительные отзывы специалистов.

«Объектами» деятельности тренеров ДЮСШ и СДЮШОР, естественно, являются дети разных возрастов. Но если есть дети, есть и их родители. Сегодня именно родители в подавляющем большинстве случаев приводят своих детей в спортивные секции. Так было не всегда. В прежние времена тренеры (в том числе и хоккейные) ходили по общеобразовательным школам и, отыскивая двигательно одаренных детей, приглашали их заниматься спортом. Современные тренеры давно уже не утруждаются поисками нераскрытых талантов. Они уверены — детей к ним приведут и еще будут упрашивать, чтобы взяли.

Мотивы, которыми руководствуются родители при выборе того или иного вида спорта и той или иной спортивной школы для своего ребенка различны — это вообще темы возможных психологических и социальных исследований. Но можно с уверенностью утверждать — большинство родителей начинающих хоккеистов тайно или явно связывают будущее своих чад с сильнейшей в мире хоккейной лигой.

К группе тренеров СДЮШОР «Спартак», вышедших в перерыве между тренировочными занятиями «подышать свежим воздухом» подходит солидный мужчина с мальчонкой лет пяти-шести и спрашивает: «А где тут тренер, который готовит для NHL?..». Отец 9-летнего юного хоккеиста обратился ко мне с вопросом: «Как ты думаешь, мой сын будет играть в NHL? А то я уже столько денег в него вложил!..».

Занятия детей в спортивных секциях ложатся тяжким дополнительным грузом и финансовым бременем на отцов и матерей. А потому родители, решившие отдать своего ребенка «в спорт», одновременно наживают себе многочисленные проблемы: досрочные уходы (в отдельных случаях — даже увольнения!) с работы, нескончаемые бега между домом, работой, спортшколой. И родители идут на эти и другие жертвы исключительно ради своих детей, а отнюдь не ради того, чтобы обеспечить зарплатой детских тренеров. И уже только поэтому родители вправе ожидать и требовать от тренеров должного профессионализма и профессионального же отношения к тренерским обязанностям. И вот тут, уже на этапе начального обучения и начинаются проблемы детского спорта.

Отбор, селекция — глупость! Готов платить? Покупай форму и приводи будущего хоккеиста к назначенному часу, сам знаешь куда. И вот на льду: два-три взрослых «массовика-затейника» красиво катаются среди доброй сотни «колобков на коньках», половина из которых скромно жмется к бортам, не замечаемая никем, кроме своих родителей. Нет, внешне все вроде бы организовано. Но на деле никто никого учить не собирается. Спасение утопающего — дело рук… Некоторые материально обеспеченные родители, быстренько сориентировавшись, делают дополнительные финансовые вливания в карманы «спортивных педагогов» в надежде, что «подкормленный» ими тренер будет уделять их ребенку больше внимания. И действительно — тренеры вдвое чаще и особенно красиво начинают кататься рядом с детьми своих «кормильцев», а после каждой из таких «тренировок» не забывают прилюдно похвалить за «достигнутые успехи» дополнительно приплаченного ребенка. Видя и слыша все это, менее расторопные родители хватаются за свои кошельки и благосостояние тренеров, занятых начальным обучением юных хоккеистов, начинает резко расти. Но при этом реально никто, никого, ничему учить по-прежнему не собирается (более того, осмелюсь заявить — в большинстве случаев и не умеет!). Знакомо, не правда ли?..

И из сотен, а то и тысяч некогда приведенных родителями шестилеток (уже — «олимпийский резерв»!) к зачетному возрасту (я уже и не говорю про выпуск из школы!) в клубе с трудом задерживаются один-два средненьких игрочка.

Тревожные звоночки начинают звучать в мозгах всех родителей без исключения по окончании крайне быстротечного и волею тренеров сжатого процесса освоения детей со льдом — когда на избранных (в том числе и, прежде всего, — по финансовому признаку) «колобков» натягивают красивые майки и «бросают в бой» против их сверстников из другого клуба. И вот тут выясняется, что уже в столь юном возрасте кто-то умеет не только переступать ногами по льду, но и доходить до шайбы и толкать ее в нужном направлении и что это — результат индивидуальной работы с мальчиком какого-то «постороннего» тренера (в простонародье этот процесс называется «подкаткой»). В головах родителей зарождаются сомнения в профессиональных способностях прикрепленного к команде педагога. Дальнейшие варианты действий родителей различны, но многократно пройдены предыдущими «поколениями»: самостоятельное обучение собственного ребенка, поиски «умеющего научить» тренера на стороне, переход в другой клуб (где на самом деле все — то же самое), и как апофеоз родительской солидарности — выдвижение требования к руководству школы о смене тренера. Тест на оценку памяти: пусть каждый хоккейный родитель вспомнит, какой вариант когда-то он выбрал сам…

В одной из статей Анатолия Колосова под названием «Звездная болезнь родителей» (журнал «Наш хоккей», 2004) упоминается о таком явлении в среде родителей, как неуважение к тренерам и к тренерской работе. Но… Уважение нужно заслужить! Уважать можно тренера-профессионала, ежедневно демонстрирующего свой профессионализм на льду и вне льда. Но можно ли уважать человека только за то, что он сам умеет кататься на коньках и наделен правом определять игровой состав на следующий матч?.. Извините!.. Другое дело: кто вправе оценивать уровень профессионализма тренера? Отвечу: только тот, кто сам является профессионалом в данной области, то есть, как минимум — обладает необходимым набором специфических знаний и навыков! Где они, эксперты?..

Почему-то никто и никогда ни словом не упоминает о «звездной болезни» тренеров. Стоит вчерашнему студенту инфизкульта, еще недавно буквально на коленях умолявшему институтских педагогов поставить ему «три балла» по специализации, прийти на работу в ДЮСШ (а тем более — в СДЮШОР), как с ним происходят настолько разительные метаморфозы, что начинаешь сомневаться: а тот ли это забитый, туповатый мальчик?.. И отдельный разговор о том, что происходит с тренерами, которым посчастливилось какое-то время находиться на льду рядом с будущими хоккейными «звездами» и чемпионами и по разнарядке спорткомитета впоследствии получившими за это звание «заслуженных». Юные хоккеисты для такого тренера — не более, чем придаток его величию. Он вдруг обнаруживает в себе уникальный «дар» видеть хоккейный талант с полувзгляда, а заодно — и внезапно, чудом открывшееся ему «знание» глубочайших тайн подготовки хоккеистов. И единственное, что волнует такого «тренера» — недостаточное осознание его «величия» окружающими. А в том, что «звездных» учеников у него потом и в помине нет, он винит исключительно завистливых коллег, начальство и бездарных хоккеистов. Но куда девается у таких тренеров все их величие, все их «дары» и «глубочайшие знания», когда по собственной воле или в приказном порядке они оказываются на курсах повышения квалификации и, как некогда в институте, предстают перед экзаменационной комиссией?

Ныне модно приглашать на роли тренеров в команды СДЮШОР именитых в прошлом игроков. Но игрок — не тренер! И вполне может никогда им не стать, даже доработав в той же СДЮШОР до пенсии. И наличие у человека диплома института физкультуры отнюдь не гарантирует наличия, во-первых, тренерских знаний (нужно знать об особенностях процесса обучения в инфизкульте хоккеистов вообще и игроков команд мастеров — в частности!), а во-вторых, способностей, умения и желания заниматься обучением юных хоккеистов.Увы, для подавляющего числа тренеров само желание заниматься самообразованием — из области ненаучной фантастики.

Чтобы стать хорошим тренером, вообще не обязательно до этого быть хорошим игроком. Мировая история знает единичные случаи, когда бывшие выдающиеся хоккеисты становились выдающимися тренерами». В спорте есть правило, согласно которому из больших спортсменов редко получаются большие тренеры! Детские тренеры по сравнению даже с тренерами команд мастеров должны обладать гораздо большими знаниями. Хороший детский тренер вообще редкость. Детский тренер — как раз тот, кто обязан «делать» отдельных игроков с «нуля», а для этого, помимо специфических «хоккейных» знаний и общих знаний по спортивной педагогике, ему необходимы глубочайшие знания по возрастной физиологии, включающей знание теории адаптации и развития растущего организма, на которых только и может основываться теория и практика спортивной тренировки и подготовки хоккеистов.

…По инициативе ли родителей, или руководства школы, тренера рано или поздно меняют. С новым тренером у родителей всегда связаны новые надежды. А потому родительские трибуны на какое-то время затихают, ревностно наблюдая за стараниями на льду своих отпрысков. Но этот период очень краток. В итоге выясняется, что «хрен редьки не слаще» и активность родителей в плане хоккейного воспитания своих отпрысков снова резко возрастает. И это вполне логично — хоть кто-то ведь должен ребятишек учить в то время, пока тренер по полчаса простаивает у борта, задумчиво опершись на клюшку! Но его тоже можно понять — он основную зарплату получает не от администрации школы, а от «спонсора» (или группы «спонсоров»), чей ребенок благодаря этому неизменно играет в первом звене и под него всегда подбираются «удобные» партнеры, а его конкуренты, реальные и возможные, задвигаются подальше — чтобы сам «спонсор» вдруг не осознал бессмысленности финансовой поддержки данного «спортивного педагога»… И так до самого выпуска из школы. Хотя до него еще надо доиграть…

«Спонсорство», которое на самом деле в Уголовном Кодексе классифицируется как взяткодательство и взяточничество, сегодня обыденное дело не только в детском хоккее. Сегодня именно деньги, а отнюдь не мастерство или талант, зачастую решают вопрос попадания во вторые команды. И уже давно говорят о мзде, ежемесячно взимаемой тренерами команд мастеров с игроков, с которыми условия «отстежки» оговариваются заранее — при приеме в команду. Вопрос на «засыпку»! Если бы в советском хоккее в те звездные для него времена вопросы воспитания хоккеистов решались бы таким же путем, где была бы (если была бы вообще!) тогдашняя сборная СССР по хоккею? Правильно — в ж…!

Сегодня спорт стал другим? Нет, ребята! Спорт он и остался спортом, но сегодня им рулят другие люди, изначально думающие, как бы побольше урвать!.. И все проблемы современного отечественного хоккея произрастают из покрываемого руководством хоккейных школ и клубов мздоимства вдобавок еще и безграмотных тренеров!

О родительском «комплексе первой пятерки». Скандалы местного значения, демонстративные уходы из команды из-за внезапного передвижения юного хоккеиста из одной пятерки в другую — все это реальность. Но истинные создатели этого «комплекса» не родители, а сами тренеры. Искусственное выделение детскими тренерами первого, второго, третьего (и так далее — в зависимости от числа игроков в команде) звеньев — инструмент психологического давления на родителей с целью вытягивания из них дополнительной мзды.

Однажды родители юных хоккеистов, решив отблагодарить тренера за удачно проведенный сезон, сбросились «по деньгам» и мамаша-инициатор «почина» вручила спортивному педагогу приличную сумму, «забыв» сказать ему о коллективном источнике денег. На следующий же день ее ребенок из абсолютного запаса был срочно переведен тренером … в первое звено! Две недели — пока кто-то из «доброжелателей» не указал тренеру на его «оплошность» — вся родительская «команда», мигом сообразившая, что к чему, потешалась и над тренером, и над мгновенно возгордившейся мамашей. Угадайте, было это или нет? Кто знает — не подсказывать!

Классическая для детского хоккея картина. На льду попеременно, но подолгу копошатся две пятерки («блатная» и «играющая»), периодически, но редко и наскоро подменяемые третьей. А еще пять юных хоккеистов уверенно и безвылазно замерзают на скамейке за бортом. И никто не задумывается над тем, что детский тренер, который обязан заниматься обучением мальчишек игре в хоккей, элементарно не имеет права не давать им играть. А если кто-то из его воспитанников «не тянет», то тренер должен признаться себе и окружающим в собственной тренерской несостоятельности и освободить свое рабочее место в пользу другого, более компетентного спортивного педагога. И если тренером все делается так, как положено и все его ученики находятся в равных условиях — не будет никаких «комплексов» у родителей.

Поражает, когда из уст серьезных вроде бы людей слышишь тезис о хоккейной «урожайности или неурожайности» того или иного года рождения! Можно подумать, будущие хоккейные «звезды» появляются из утробы матери сразу — в коньках и с клюшкой, а тренеры собирают их по роддомам. И от того, сколько «самородков» соберут, будет зависеть какие у нас впоследствии будут клубы и сборные. Да чтобы собрать урожай, надо сначала иметь плодородную почву, затем вспахать и удобрить ее, отобрать здоровые, «всхожие» зерна для посева, посеять их в срок, ухаживать за всходами, своевременно их поливая и пропалывая, безошибочно угадать время жатвы, не дав плодам трудов свои перезреть или сгнить, а потом, «отделив зерна от плевел», сохранить собранное и донести жаждущим. А пролежав на печи, пожнешь только сорняки. Это я не о сельском хозяйстве, а о хоккее.

Еще одна проблема в детском хоккее — «родительская слепота». Это явление вполне реально и абсолютно логично. Действительно родители в большинстве случаев не в состоянии объективно оценить хоккейные качества своего отпрыска. Даже в циклических видах спорта, где, казалось бы, все гораздо проще (реальный результат фиксируется секундомером) — умный тренер не будет торопиться делать ставку на сегодняшнего победителя, всегда пытаясь увидеть ближайшее и отдаленное будущее своих подопечных. А уж в игровых видах спорта вообще и в хоккее в частности, оценить будущность игрока даже специалистам бывает крайне тяжело. Сегодня у всех на устах — Александр Овечкин. Но от одного из специалистов, некоторое время работавшего с этим хоккеистом, мне довелось услышать неожиданно спокойную (пожалуй, даже — отрицательную!) оценку его игровых качеств. Великолепный в прошлом игрок, а ныне — один из авторитетнейших хоккейных специалистов Борис Майоров в интервью журналисту газеты «Советский Спорт» так оценивает хоккеиста Овечкина: «.Этот форвард силен в первую очередь индивидуальными качествами. Он мало играет на партнеров, более того — сам нуждается в подносчиках снарядов». Позитивные эмоции, направленные на объект и, тем более, любовь к нему — ослепляют и не позволяют видеть его недостатки. Оценивая того, кто нам нравится или того, кого мы любим, мы уже заранее готовы за все ставить ему или ей гораздо более высокие баллы, чем он или она того заслуживает. Это одно из свойств человеческой психики. Но ладно бы все заканчивалось лишь эмоционально-позитивной окраской нашего отношения к тем, кто нам нравится, или к тем, кого мы любим. Подобное отношение стимулирует наше более пристальное внимание к интересующему нас объекту. При этом, чем больше степень нашего интереса к кому-то конкретно, тем меньше внимания достается окружающим — срабатывает принцип доминанты. Таким образом, в наш мозг поступает гораздо больше информации об интересующем нас объекте, чем о других объектах, находящихся с ним рядом. Особо мотивированные хоккейные родители зачастую попросту не видят на льду никого, кроме своего ребенка. И даже попытки родителей оценивать игру целой пятерки, в которой играет их ребенок, всегда происходят с позиций «полезности» для него других игроков. То есть: любой родитель смотрит на любую деятельность своего отпрыска исключительно через призму родительской любви, а потому никогда не бывает объективен.

А насколько объективен в оценке своих учеников тренер? Пытаясь разобраться в этом, бессмысленно рассматривать вариант «проплаченного» тренера — он не может быть объективен по определению. Такому тренеру вообще ни в чем нельзя верить — ради своей выгоды он с легкостью соврет «и вашим, и нашим». «Объективность» безграмотного тренера также не должна приниматься во внимание. В большей или меньшей степени объективным может быть только «нормальный» тренер, но и в его случае всегда есть факторы, отрицательным образом влияющие на степень объективности его оценок игровых качеств хоккеистов.

Во-первых, любой «нормальный» тренер (тем более — сам некогда игравший в хоккей на том или ином уровне) всегда оценивает игровые качества хоккеистов через призму собственного видения хоккея. Незашоренность — редкое тренерское качество, характерное лишь для истинных педагогов-профессионалов.

Во-вторых, тренер — живой человек, а, значит, его организм подчиняется всем действующим законам физиологии. Мозг даже наиболее одаренных «экспертными способностями» людей, одновременно в состоянии оценить максимум три параметра зрительно воспринимаемого стороннего движения («обычные» люди в состоянии оценить не более одного-двух параметров). То есть «обычный» тренер, даже наблюдая всего лишь за одним «объектом», не в состоянии абсолютно объективно оценить правильность выполнения данным «объектом» того или иного двигательного акта. В результате такого пристального внимания за одним «объектом», другие «объекты», также выполняющие в это время задание тренера, неизбежно оказываются вне сферы его внимания. И чем больше человек одновременно находится на льду, тем меньше тренерского внимания достается каждому из них.

В-третьих, ежедневное — в течение месяцев и лет — наблюдение за одними и теми же своими воспитанниками неизбежно «замыливает глаз» тренера. И бывает, что те достоинства и недостатки, которые он «с полулета» замечает у «чужих» игроков, в упор не видит у «своих». Но с этим как раз справиться легко — нужно периодически пользоваться услугами «экспертов» со стороны, замечания которых позволят тренеру вновь увидеть то, что оказалось «скрыто» от его глаз; и периодически самому выступать в роли «эксперта», новыми зрительными образами оживляя восприятие игры собственных воспитанников.

В-четвертых, тренер, как и любой другой человек, неизбежно испытывает и симпатии, и антипатии к людям, с которыми ему приходится общаться. И его воспитанники — не исключение. Негативное отношение тренера к отдельным своим воспитанникам — не такое уж редкое явление. Зачастую оно приводит к пониманию обеих сторон невозможности дальнейшей совместной работы. И уж конечно, «нелюбимому» ученику трудно рассчитывать на тренерскую объективность.

Таким образом, объективность тренера также не абсолютна. Она тем выше, чем выше профессионализм спортивного педагога. И соответственно: верить можно только экспертным оценкам настоящих профессионалов.

А кто-нибудь считал, сколько 16-летних хоккеистов ежегодно «отчисляется» уже из самого хоккея только по причине окончания хоккейной школы? Тот же Харламов (и из впоследствии великих — не только он) в этом возрасте еще только учился играть в хоккей! Впрочем, будь он, как и все другие (кстати, те, кто «рулит» сегодня российским хоккеем) в те времена поставлен в нынешние условия — не было бы их никого в хоккее! В 14-15 лет сегодня в хоккей с «улицы» попасть невозможно, взяточника-тренера отец Харламова послал бы по-мужицки, куда положено, а, если бы первого и второго не случилось, отстегнули бы Валерия сразу после выпуска из школы — за негабаритность! А сегодня выпускников ДЮСШ и СДЮШОР просто-напросто «выбрасывают» из хоккея, не оставляя им даже маленького шанса реализовать свои способности! Более 90% не самых бесталанных выпускников ДЮСШ и СДЮШОР вынужденно «завязывают» с хоккеем сразу по окончании школы. Об этой, абсолютно реальной «перспективе» следует знать и помнить родителям, чьи дети сегодня делают лишь первые шаги на ледовых площадках.

Родителям, чьи дети занимаются хоккеем, постоянно приходится слышать требования тренеров предоставить юным хоккеистам как можно больше самостоятельности. И подавляющая часть «хоккейных» отцов и матерей (кто раньше, кто позже) «душит» свои родительские инстинкты и освобождает своих недорослей от семейного надзора, очевидно, надеясь, что эту функцию будет выполнять тренер. Может быть, когда-то и где-то были такие тренеры…

Волею судеб какое-то время мне довелось общаться с Михаилом Викторовичем Овечкиным (папой хоккеиста Александра Овечкина). Однажды мы оказались за одним столиком в уютном кафе Дворца спорта «Динамо» на улице Лавочкина — только что закончилась утренняя тренировка моих баскетболисток и я заскочил на второй этаж выпить кофе. Обычный разговор за кофе — ни о чем. Вдруг Михаил Викторович поднимается: «Съезжу на базу!». Я понял, что речь идет о базе ХК «Динамо» — второй родной дом динамовских хоккеистов во время игрового сезона. Спрашиваю: «Какие-то проблемы у Александра?». «Нет», — отвечает — «Все в порядке». И уехал… Появляется часа через два. Я в том же кафе, жду начала второй тренировки. Овечкин-старший садится за мой столик. Посидели, поболтали… Вдруг опять встает и — опять: «Съезжу на базу!». Тут меня «осенило»: «Пасете, Михаил Викторович?..». А он мне в ответ: «А как ты думал?! Соблазнов — полно, а мозгов у ребят еще нет!..». И снова уехал… А через пару месяцев московское «Динамо» (вместе с Александром Овечкиным, естественно) стало Чемпионом России. И, кстати, если бы не папа, кто знает, сколько еще «сидел» бы Александр Овечкин во второй команде.

Ушедший недавно из жизни Анатолий Морозов, тренер по борьбе, воспитавший сына — чемпиона мира, рассказывал мне: «Пока он тренировался и выступал, я разве что в туалет с ним не ходил!.. Иначе нельзя… Иначе ничего не выйдет…».

Родительское участие в хоккейной судьбе ребенка — не гарантия его будущей успешности как игрока, но необходимое условие достижения им спортивных высот.

С детьми в спорте должны работать профессионалы, а родители должны помогать им и своим детям в силу своих возможностей!

Есть над чем задуматься, не правда ли?

З.ы. расширенная версия :)

https://gomel2003.wordpress.com/2013/08/07/raskryty-sekrety-...

О хоккее в частности....

Расширенная версия тут - http://pikabu.ru/story/o_khokkee_v_chastnosti_rasshirennaya_...

https://gomel2003.wordpress.com/2013/08/07/raskryty-sekrety-...

З.ы. без комментариев :) как отец 9ти летнего хоккеиста....

О подушках безопасности... они есть, но их нет :)

«Система сработала адекватно полученным повреждениям». Владелец Toyota Camry о подушках безопасности

Подушки безопасности используются в легковых автомобилях уже более сорока лет, и за это время они стали чем-то само собой разумеющимся. Разве что низкобюджетные модели некоторых марок не оснащены развертываемой в случае удара оболочкой. Она считается одним из обязательных элементов системы пассивной безопасности. Выпускают даже подушки безопасности для пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов... Поэтому когда у Toyota Camry (2012 г. в.), попавшей в серьезное ДТП, они не сработали, у владельца седана возник резонный вопрос: как такое возможно? Пройдя лечение, мужчина обратился к дилеру марки в Минске. Полученный ответ его озадачил...

Авария, о которой пойдет речь, произошла 10 июня этого года на трассе граница России — Витебск — Гомель — граница Украины. Обычно в таких случаях пишут: ничего не предвещало беды. На 132-м километре дороги Toyota Camry врезалась в ГАЗ 33295, двигавшийся в попутном направлении. Водителя легкового автомобиля госпитализировали в реанимационное отделение Витебской областной больницы. Транспортные средства получили повреждения. Это если говорить официальным языком. Но есть иная сторона дела.

— За рулем Toyota находился мой двоюродный брат, — рассказывает читатель, обратившийся в редакцию. — По его словам, прямо во время движения ему стало плохо, он отключился и на ходу врезался в эту «будку». После аварии брат некоторое время провел в больнице — проявились проблемы с позвоночником.

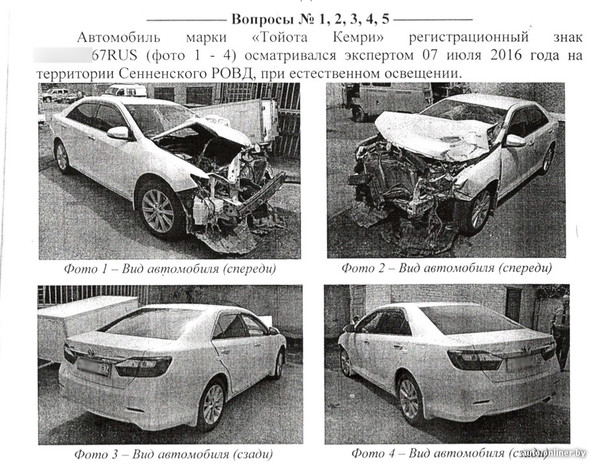

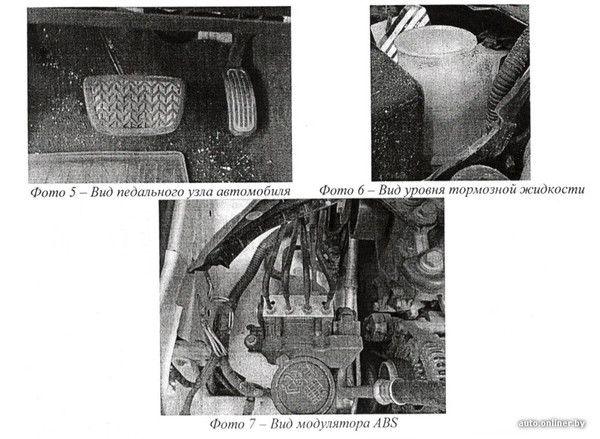

Мужчина демонстрирует фотографии поврежденной Camry: капот смят, как бумага, лобовое стекло разбито, радиатор вошел в моторный отсек... Не нужно особых комментариев, чтобы судить о силе удара. Все-таки это не царапина на бампере.

Следующая партия снимков сделана в салоне автомобиля. Что крайне важно — так называемая клетка безопасности не нарушена. Часто водители и пассажиры получают травмы, ударяясь об элементы салона. В данном случае этого не произошло. Однако не случилось еще кое-чего: почему-то не сработали подушки безопасности. «И это удивило нас больше всего», — подчеркивают родственники водителя.

— Брат — второй собственник этой машины, — продолжает наш читатель. — Мы знаем всю историю автомобиля. Он был выпущен в 2012 г. в. Приобретен в салоне в России в максимальной комплектации. Владели им друзья. Потом Camry оказалась у брата, гражданина Беларуси, который живет в Орше. Однако зарегистрирован автомобиль в Смоленске. Заводские настройки не менялись.

Как уверяет мужчина, они не спорят с виновностью брата в ДТП: это и так очевидно. У них больше вопросов возникает по поводу систем безопасности автомобиля.

— Был ли пристегнут водитель ремнями безопасности? — важный вопрос, который интересовал нас.

— Брат уверяет, что он использовал их. Ну и сами представьте: в ином случае он бы получил гораздо более серьезные травмы.

Первоначально водитель Toyota был доставлен в больницу с диагнозом «дисторсия шейного отдела позвоночника». Именно такие формулировки используют, описывая повреждения у пострадавших при ДТП. Позже была назначена судебно-медицинская экспертиза. В зависимости от ее выводов могло быть даже принято решение о возбуждении уголовного дела.

Заключение, впрочем, было несколько неожиданным. Эксперты пришли к выводу, что типичных для аварии травм (кровоподтеков, ран, переломов) не имеется, а диагноз «ушиб шейных отделов позвоночника» не подтверждается. Имеют же место обострения хронических заболеваний позвоночника.

— Не знаем, что стало причиной госпитализации и последующего лечения — старые болячки или «встряска», полученная в аварии, — продолжают родственники водителя Toyota. — Но после ДТП он не может ездить за рулем, ему запретили летать на самолете и так далее. В течение месяца он проходил лечение в больнице. Жаловался на сильнейшие боли в области шеи, отдававшиеся в руках, груди, пояснице. После стационара взял отпуск. Вышел на неделю, но понял, что не сможет работать. Взял еще один отпуск и сравнительно недавно вернулся на работу.

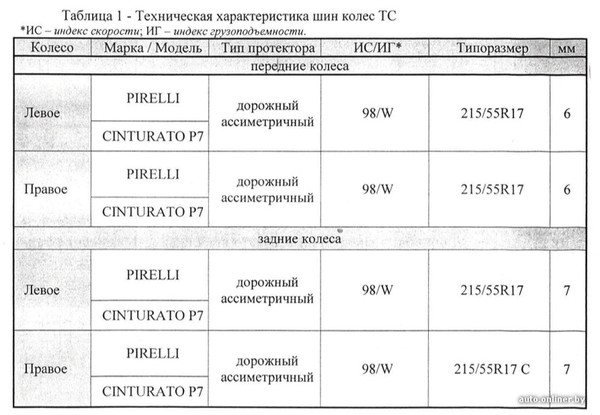

Параллельно судебно-медицинской была назначена автотехническая экспертиза. Ставились такие вопросы: «Находились ли в технически исправном состоянии до происшествия рулевое управление и тормозная система Toyota Camry?», «Разрешена ли эксплуатация автомобиля с установленными на нем шинами?», «Разрешена ли эксплуатация с выявленными неисправностями и можно ли было их обнаружить перед выездом или в процессе эксплуатации?».

Основные выводы таковы: «Тормозная система обеспечивает срабатывание тормозных механизмов колес», «Рулевое управление обеспечивает преобразование положения (угла поворота) рулевого колеса», «Эксплуатация с установленными шинами разрешена». На часть вопросов невозможно было дать ответы ввиду повреждений автомобиля.

— Но не было поставлено волнующего нас вопроса: почему же не сработали подушки безопасности? — замечает брат водителя.

Тогда владелец Toyota обратился к дилеру «Тойота Центр Минск» с просьбой исследовать причину отказа подушек безопасности. Специалисты осмотрели седан на территории Сенненского РОВД, где хранилась машина. Они сделали вывод, что «автомобиль получил повреждения, характерные для подъезда под препятствие».

Основной удар пришелся между продольных лонжеронов в усилитель бампера, радиаторы и переднюю рамку. Энергопоглощающие зоны передних лонжеронов не повреждены. Судя по фото, передние датчики системы SRS (пассивной системы безопасности) не повреждены, находятся на штатном месте.

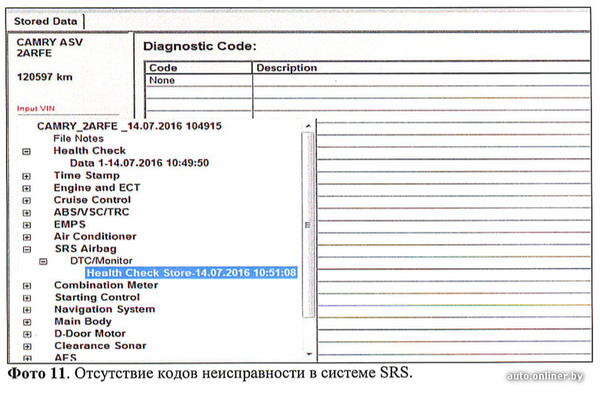

Затем через компьютер были проверены коды неисправности в электронном блоке управления системы SRS. Оказалось, они отсутствуют.

Внешне осмотрев повреждения автомобиля, специалисты сделали ряд замечаний. Нам показался любопытным вот этот пункт: «Силовая структура кузова не получила повреждений, необходимых для развертывания подушек безопасности: отсутствует деформация передних лонжеронов вдоль их продольной оси и боковых стоек вдоль поперечной оси автомобиля. Повреждения навесных кузовных деталей (капот, крылья, бампер, двери), панели крыши, передних стоек ветрового стекла не могут вызвать необходимого для раскрытия подушек безопасности замедления автомобиля, т. к. являются легкодеформируемыми деталями, не обладающими достаточной жесткостью. Опасности проникновения силового агрегата в салон нет».

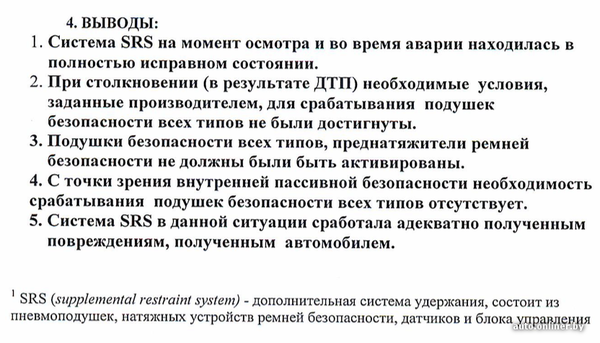

Специалисты дилера сделали пять основных выводов. Во-первых, система SRS на момент осмотра и во время аварии находилась в полностью исправном состоянии. Во-вторых, при столкновении необходимые условия, заданные производителем для срабатывания подушек безопасности всех типов, достигнуты не были. В-третьих, подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности не должны были активироваться. В-четвертых, с точки зрения внутренней пассивной безопасности необходимость срабатывания подушек отсутствовала. В-пятых, система SRS в той ситуации сработала адекватно полученным повреждениям.

Чтобы конкретизировать заключение, мы обратились за комментарием в «Тойота Центр Минск». Юристы компании согласились ответить на наши вопросы: «Водитель Toyota Camry заехал под старый грузовой автомобиль, у которого отсутствовал так называемый ограничитель — его еще называют причалом для невнимательных. Эта балка обычно крепится внизу и призвана предотвратить подобные последствия. Как бы то ни было, основная сила удара пришлась на капот, а датчики системы SRS находятся ниже. Вообще, в руководстве пользования автомобилем четко оговорены случаи, когда они должны срабатывать. Что касается отзывных кампаний, то данной модели Toyota Camry они не касались».

— У нас нет никаких претензий к российскому дилеру, мы благодарны за помощь минскому салону, — подчеркивает брат владельца Camry. — В конце концов, он просто реализовал транспортное средство. Мы не планируем ни с кем судиться. В то же время будем рады, если откликнутся те, кто сталкивался с похожими случаями.

Выслушав все стороны и изучив материалы, мы остались с неоднозначными впечатлениями. Во времена, когда вовсю тестируют автономные автомобили, подушки безопасности воспринимаются как программа минимум. Современные машины должны оберегать всех присутствующих в салоне, а еще желательно пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов. В то же время аргументы специалистов дилера тоже довольно убедительны: ну кто мог предположить, что по дорогам еще ездят такие «будки». Современные системы безопасности давно не берут их в расчет...

з.ы. читал статью и не верил, что такое может быть.....

Математика в жизни правильно блондинки :)

Пару дней назад едем семьёй с тренировки сына.

Зашел разговор про дроби простые (сыну 9 лет)

и тут жена придумала анекдот :) (это по поводу тэга "моё")

на ваше рассмотрение:

Школа. Урок математики в 9м классе.

Две школьницы-блондинки разговаривают: (читая - представляем "голос блондинки")

- и зачем мне эта математика?? я что приду в магазин и скажу - "отрежьте мне 5/4 палки колбасы"...

Услышав эти слова учительница математики замечает:

- именно так, коза (слова жены!! ). придешь и скажешь: мне вот эти штанишки на 8/10 и вон то пальтишко с рукавами 3/4....

Спасибо.

з.ы. по всем вопросам касательно фасонов одежды и привязки в ним дробей - не консультирую, тк сам в этом ничего не понимаю....

з.ы.ы. картинка - что-б просто была....

На сельскохозяйственной выставке в Глубоком (Беларусь) разыграли суперприз — телята и 16 тонн органики

В программе сельскохозяйственной ярмарки в Глубоком состоялся концерт и выставка. На площади развернулась торговля с участием организаций и предприятий района. На участие в лотерее «Счастливый случай» было продано более 150 билетов. Глубочане выигрывали и сгущенку, и колбасу, и дубовые веники, и саженцы деревьев. А суперпризами стали телята и органическое удобрение.

— Один из ярких моментов ярмарки — лотерея «Счастливый случай». На игру мы продали свыше 150 билетов и раздали самые разные призы — от дубовых веников и пряников до сгущенки, овощей и кур. Ну, а в качестве суперпризов в этом году были выбраны телята и органика. Сертификаты на них получили шесть человек, — отметила Татьяна Матюшонок, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи местного райисполкома.

Так, теленка выиграла Валентина Пачковская из деревни Коробы и Раиса Гридюшко из Глубокого, которая взяла и второй суперприз — 4 тонны навоза. Остальные 12 тонн (по 4 тонны на человека) выиграли Раиса Борткевич из Глубокого, Александр Хайновский из деревни Шуневцы и Денис Хрол из Матюково.

з.ы. Честная и нормальная лотерея. настоящие и качественные призы. без лайков и перепостов.

з.ы.ы. бояномометр ругается на картинку :)

Про Беларуский язык

Друзья, день добрый.

Заинтересовал меня один момент и решил уточнить его здесь, тк знакомых учителей Беларуского языка у меня нет, а нужен ответ :)

вот тут - https://m.facebook.com/tsmokiminsk/?ref=m_notif&notif_t=... - страница в facebook Минского баскетбольного клуба "Цмоки" (Драконы, если по русски)

и есть там такой вот пост

Перевод: Друзья. Перед стартом сезона мы дарим 2 абонемента....

В чём суть моего вопроса :)

у меня взрывается мозг. от слова "дорым"!!!

да, гугл-переводчик переводит слово "дарим" как "дорым"

но в то-же самое время есть проверочное слово - "подарок" - "падарунак".

я считаю что должно быть "дарим" - "дарым"

Нужно мнение беларусоведа, для определения правильно слова.

з.ы. комментарий для минусов внутри

з.ы.ы. мой комментарий по поводу слова "дорым" под постом на facebook удалили :(