«Дайте нам гелий, и мы построим Вселенную»: Тайная жизнь второго элемента

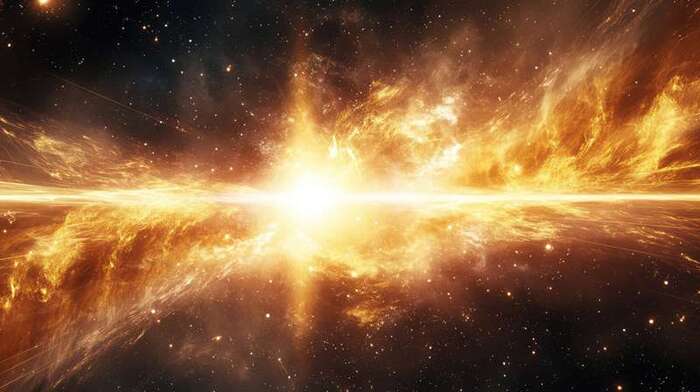

Вы когда-нибудь задумывались, что 97% всего, что мы видим в космосе, сосредоточено в звездах? Это гигантские «плавильные тигли», в которых варится вся таблица Менделеева.

Но есть один элемент, который ставит ученых в тупик.

Его в космосе слишком много, он ведет себя странно и именно он — главный свидетель возможного «преступления», случившегося 14 миллиардов лет назад.

Речь идет о Гелии.

Звездный парадокс: почему цифры не сходятся?

Если мы посмотрим на Солнце или другие звезды на их химический состав, то увидим простую очень интересную картину:

Примерно водорода — ~91.2.

Гелий — ~8% (его примерно в 10 раз меньше).

Всё остальное — меньше 1%.

Казалось бы, всё логично: звезды сжигают водород, превращая его в гелий.

Это их топливо.

Но вот незадача: если посчитать, сколько гелия могли «наварить» все звезды за всё время своего существования, цифра получится гораздо меньше, чем мы видим в реальности.

Откуда взялся лишний гелий?

Загадка звезды 3 Центавра А: Химический «перевертыш»

Среди миллиардов обычных звезд встречаются настоящие аномалии.

Самая загадочная — 3 Центавра А.

Представьте себе: в обычном мире на один атом легкого Гелия-3 приходится десять тысяч атомов «тяжелого» Гелия-4. Это норма.

Но в 3 Центавра А всё вывернуто наизнанку: 84% всего гелия там — это редчайший Гелий-3!

Это как если бы вы зашли в пекарню, где нет муки, но все полки завалены экзотической глазурью.

При этом общего количества гелия в этой звезде в 10 раз меньше, чем у нашего Солнца.

Но откуда он там взялся? Ученые выдвигают две захватывающие версии, которые объясняют этот феномен:

«Эффект сита» (Диффузия): 3 Центавра А — очень спокойная звезда. В её атмосфере нет бурного перемешивания (конвекции).

В таких условиях тяжелый Гелий-4 под действием гравитации медленно «тонет» и уходит вглубь, а легкий Гелий-3 под давлением излучения буквально «всплывает» на поверхность.

Мы видим только верхушку айсберга, которая состоит из редкого изотопа.

Ядерный «недовар»: В недрах звезд синтез идет по цепочке:

Водород → Дейтерий → Гелий-3 → Гелий-4.

Обычно стадия Гелия-3 пролетает мгновенно. Но астрофизики предполагают, что в 3 Центавра А из-за особых условий температурный режим замер на той отметке.

Где Гелий-3 уже образовался, а условий для его превращения в Гелий-4 еще не возникло.

Звезда как бы «зависла» в процессе готовки.

Такие аномалии — это бесценные подарки для науки. Они доказывают: процессы в недрах звезд куда сложнее и многограннее, чем простое «сгорание водорода».

Эффект Доплера и «Космическое яйцо»

Чтобы понять, откуда взялся избыток гелия, ученым пришлось «отмотать» время назад.

В начале XX века Весто Слайфер и Эдвин Хаббл заметили странное: спектры далеких галактик смещены в красную сторону.

Галактики разлетаются!

Это открытие привело к двум революционным мыслям:

Александр Фридман теоретически доказал: Вселенная не может стоять на месте, она обязана расширяться или сжиматься.

Жорж Леметр предположил: если всё разлетается, значит, когда-то всё было в одной точке — в «Космическом яйце».

Великая 30-минутка: как «варили» мир

Американский физик Георгий Гамов (тот самый Г. Гамов) пошел дальше.

Он предположил, что «яйцо» состояло из плотного нейтронного бульона.

В момент Большого взрыва начался стремительный синтез. У природы было всего 30 минут, пока температура была подходящей.

Протоны цепляли нейтроны — получался дейтерий.

Дейтерий превращался в тритий и гелий-3.

В итоге всё застыло на Гелии-4.

Вселенная остыла так быстро, что тяжелые элементы (золото, железо, углерод) просто не успели «свариться».

Для них пришлось ждать миллиарды лет, пока зажгутся первые звезды.

Но как проверить, что всё это не фантазии? И У нас есть три «свидетеля»:

Реликтовое излучение: «Эхо» взрыва, остывшее до -270°C. Его нашли в 60-х.

Нейтринное море: Его мы пока не видим (слишком неуловимо).

И тот самый гелий: Это те самые «лишние» 25% вещества во Вселенной, которые звезды просто не успели бы создать.

Этот гелий — прямой отпечаток тех 30 минут, когда весь космос был одной гигантской ядерной печью.

Тот факт, что во всей Вселенной гелия около 25–30% по массе — это прямое подтверждение того, что Большой взрыв был именно таким, как его описывают формулы.

Поэтому гелий во вселенной — это не просто газ для шариков. Это «зола» самого первого костра во Вселенной.

Мы находим его в недрах звезд и понимаем: он был там еще до того, как зажглась первая из них.

«Дайте нам гелий, и мы построим Вселенную» — и это не преувеличение.