Эксперимент — процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории.

Жаль только то, что не все эксперименты оказываются удачными. Сегодня мы расскажем вам о том, как один из таких экспериментов вышел из под контроля, хотя изначально ничего этого не предвещало. Речь пойдёт про Стэнфордский тюремный эксперимент.

В 1971 году американский психолог Филипп Зимбардо решил провести психологическое исследование реакции человека на ограничение свободы, на условия тюремной жизни и на влияние навязанной социальной поведенческой модели. Целью его было объяснить возникновение конфликтов в исправительных учреждениях ВМФ и морской пехоте.

Получив необходимые одобрения и гарант, он приступил к проведению эксперимента.

Благодаря газетным объявлениям он набрал добровольцев, которые должны были несколько недель провести в тюремных условиях. В качестве поощрения им пообещали выплачивать по 15 долларов в сутки в течение двух недель.

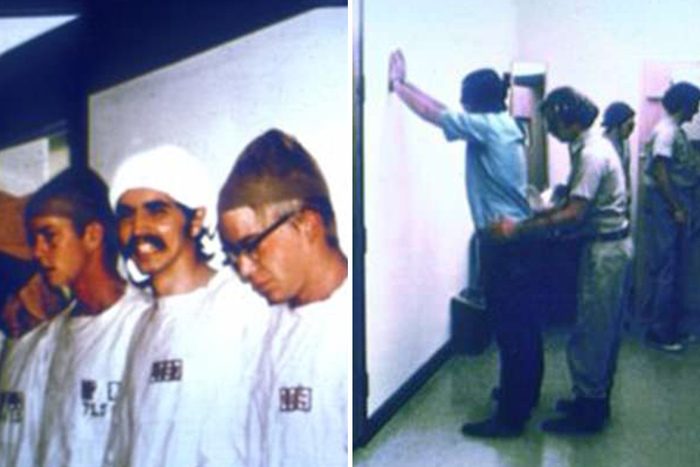

Такое заманчивое предложение привлекло не мало людей, однако отобрано было 24 наиболее здоровых и психологически устойчивых мужчины, большинство из них было белыми и относилось к среднему классу. В случайном порядке группа была поделена на две половины: «охранников» и «заключённых». А надзирателем назначили лаборанта-старшекурсника. Сам Зимбардо играл роль начальника тюрьмы, который давал инструкции «надзирателям» и следил за ходом эксперимента.

Чтобы испытуемых подвергнуть дезориентации и они потеряли чувство реальности, Зимбардо создал определенные условия условия. Заключенным велел одеться в халаты без нижнего белья и шлёпанцы, а вместо имени у них были нашиты номера. Ну а охранников одел в униформу и заставил носить тёмные очки через которые не видно было глаз. Из оружия у них были дубинки. Причём охранники работал посменно, после работы могли ехать домой и проводить время с семьёй, в то время как осужденные не должны были покидать своего нынешнего места пребывания.

За сутки до начала эксперимента с охранниками был проведён краткий инструктаж, на котором им сказали, что категорически недопустимо физическое насилие над заключёнными. Но Зимбардо также сказал тюремщикам, что они должны создать в заключённых чувство страха и тоски, невозможности контролировать свою жизнь; что нужно лишить их индивидуальности и сделать бессильными.

“Создайте у заключенных чувство тоски, чувство страха, ощущение произвола и того, что их жизнь полностью контролируется нами, системой, вами, мной, и у них нет никакого личного пространства… Мы будем различными способами лишать их индивидуальности. Все это в совокупности создаст у них чувство бессилия. Значит, в этой ситуации у нас будет вся власть, а у них — никакой.”

С первого же дня атмосфера в тюрьме накалялась и ситуация стала выходить из под контроля. Тюремные надзиратели принялись оскорблять и унижать заключенных, применять садистские методы. В ответ на это уже на второй день заключенные устроили бунт. Они всячески противодействовали охранникам, отказывались есть и требовали пригласить управляющих. Тюремщики же занялись подавлением бунта, стали использовать огнетушители, применять физическую силу.

Оскорбления и унижения уже были не самым худшим испытанием, потому что всё дошло до того, что заключенных стали стравливать между собой, выбрав «хороший» и «плохой» корпусы, и заставляли заключённых думать, что в их рядах есть «информаторы». Эти меры возымели значительный эффект, и в дальнейшем возмущений крупного масштаба не было. Согласно консультантам Зимбардо — бывшими заключёнными, эта тактика была подобна используемой в настоящих американских тюрьмах.

В ходе эксперимента несколько охранников начали превращаться в садистов — особенно ночью, когда им казалось, что видеокамеры выключены. Экспериментаторы утверждали, что примерно каждый третий охранник проявляет настоящие садистские наклонности. Многие охранники расстроились, когда эксперимент был прерван раньше времени.

Впоследствии заключённым предложили «под честное слово» выйти из тюрьмы, если они откажутся от оплаты; большинство приняло это предложение. Зимбардо использовал этот факт, чтобы показать, насколько сильно участники вжились в роль. Но заключённым потом отказали, и никто не покинул эксперимент.

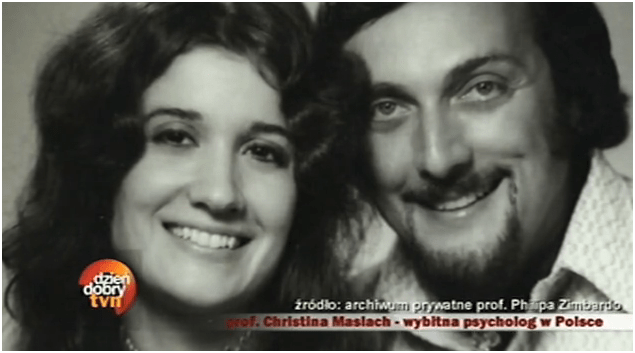

Хотя через 6 дней он всё равно был прекращен. На это повлияла Кристина Маслак, аспирантка и одновременно невеста Зимбардо. Она выразила протест против устрашающих условий тюрьмы, после того как она пришла туда провести беседы. Зимбардо упоминает, что из всех пятидесяти свидетелей эксперимента только она поставила вопрос о его этичности

В 2009 году увидела свет научно-популярная книга «Эффект Люцифера», в которой Зимбардо подробно описал ход и результаты эксперимента.

Результаты эксперимента были использованы для того, чтобы продемонстрировать восприимчивость и покорность людей, когда присутствует оправдывающая их поступки идеология, поддержанная обществом и государством. Также их использовали в качестве иллюстрации к теории когнитивного диссонанса и влияния власти авторитетов.

Благодаря эксперименту Зимбардо мы можем увидеть, как и наше личное поведение может изменяться, в зависимости от внешних обстоятельств. Не смотря на устойчивую психику каждый из нас может стать либо морально разбитым заключенным, либо охранником с садистскими наклонностями, если для этого создадут такие условия.

Что касается этичности таких экспериментов, то….

Эксперименты позволяют добиваться прогресса в нашей жизни. Какими бы ужасными они не были. Дилемма заключается в том, что либо ты используешь их и позволяешь человечеству развиваться, либо отказываешься от них, останавливая прогресс…