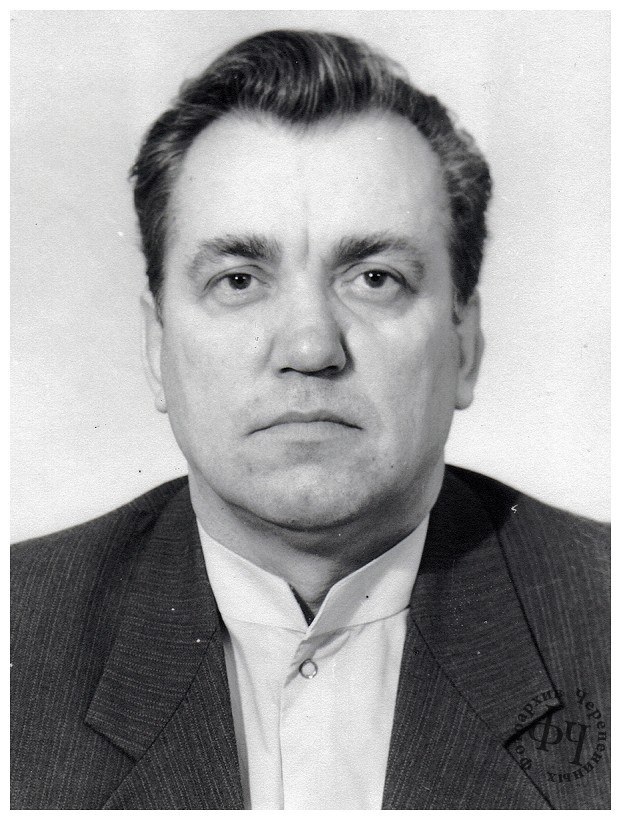

В память о своём дедушке... Он был заслуженным конструктором России, очень хорошим специалистом в области антенно-фидерных устройств и просто хорошим дедом. Не стало его около 6 лет назад. Мы с ним работали на одном предприятии, сегодня я нашёл заметки про него в архивах заводской газеты. Накатили воспоминания о временах, когда он был рядом. Лет 10 назад он писал мемуары, в которых рассказывал интересные моменты из своей жизни и профессиональной деятельности. Хочу поделиться ими. Если будет интересно, опубликую остальные байки антеннщика.

Далее повествование идёт от лица деда, Геннадия Михаиловича Черепенина.

В семье был я третьим ребенком, за два года до меня родилась сестра Людмила, а перед ней тоже за два года появился мой старший брат Алик. Стало быть по годам это выглядело как 1937, 1939 и 1941. Почему - то перед войной в моде были иностранные имена: вот и Альке не повезло, т.к. звали его полностью Альбертом. Хорошо хоть не Адольф, я потом встречал несколько Адольфов именно тридцать седьмого года рождения.

Отец у нас был офицером - автомобилистом, мать учительницей, и жили мы на

Дальнем востоке. На одном месте мы жили не более двух-трех лет, после чего

отца переводили в другой гарнизон, и через месяц-другой перебирались за ним и все мы, лишь только он получал там жилье. Из имущества у нас была пара больших чемоданов с немудреной одеждой, все остальное было казенным: и мебель, и квартира, и огород, если таковой полагался.

Только что закончилась война, это был сорок пятый год- год Победы. Именно с этого года у меня сохранились детские воспоминания. Помню красивые огни

на ночном небе, как потом объяснила мать-это стреляли "Катюши" через Амур

по японским укреплениям. Было это осенью в Благовещенске, в городе где я родился. Незадолго до этого мать с тремя детьми, т.е. с нами вернулась из деревни Прядчино, где мы пережили голодные военные годы.

Из деревенской жизни в памяти ничего не осталось, кроме трех воспоминаний.

Огромная лужа с пологими скользкими от грязи берегами, и я не успев остановиться на сухом месте медленно въезжаю в эту лужу чуть ли не по уши. Другое воспоминание также связано с водой. Перед глазами темно-зеленое марево по которому снизу вверх поднимаются пузыри. Это воспоминание могло быть и последним потому, что по этим пузырям мать нашла меня метрах в двух от берега реки Зея, где она стирала белье.

И последнее, как мы возвращаемся из деревни в Благовещенск. В кузове Мила, Алик и бабушка Фрося, в кабине я на руках у матери. За рулем шофер-женщина, которая беспрерывно курит самокрутки. Вместо одной ноги у нее страшная деревяшка, на которую я стараюсь не смотреть. Раза три она выгоняет всех из машины, чтобы потихоньку переехать хилые мостики, и мы их проходим пешком. Иногда мы останавливаемся, чтобы закидать деревянные чурки в круглую трубу возле кабины. Несколько охапок таких чурок валяются в кузове. Много позже я увидел фотографию и узнал, что это был газогенераторный ЗиС-5.

Вскоре за нами в Благовещенск приехал отец и отвез в г.Находку на новое место службы. Надо сказать, что отец прошел Халхин-Гол, войну с белофиннами и Отечественную с первого и до последнего дня. Четыре раза был ранен. Орденов и медалей у него было десятка полтора. Но надевал их он очень редко, пожалуй, только на день Победы. И про войну он почти не рассказывал. Помню десятилетним пацаном я достал его своими расспросами и он рассказал, как въехал к немцам на машине.

Был он в то время майором и командовал батальоном. Произошло это уже в 1945 году в Польше. Послал он двух бойцов на мотоцикле на разведку километра за три на хутор у какой-то речушки, чтобы глянуть не будет ли эта река препятствием при переправе. Через час бойцы вернулись и сообщили, что все в порядке, речку переплюнуть можно. Отец на "виллисе" и со взводом автоматчиков на "студебеккере" поехал вперед, а начальнику штаба приказал не позднее получаса выводить батальонную колонну к месту новой дислокации. Когда до хутора оставалось метров пятьдесят, по "виллису" хлестнула автоматная очередь. Как рассказал отец, у немцев не выдержали нервы, если бы они подпустили поближе, сейчас бы он со мной не сидел.

"Я даже не помнил, как почти на месте развернул "виллис" и рванул назад, где мои автоматчики уже соскочили с грузовика и открыли ответный огонь. Судя по всему немцев было гораздо больше, но на подходе уже была наша колонна, которая поспешила на звуки стрельбы. Словом, все обошлось почти без потерь." - "А немцы-то откуда взялись?-"Да эти два мудака на мотоцикле ничего и не разведывали, а полежали в рощице часок и вернулись с докладом."

-И что с ними было?- "Да ничего особенного. Одного убило в той перестрелке, а другому я врезал по морде пистолетом, зубов пять выбил. Правда, в штрафбат не отдал. После Берлина его демобилизовали- пожилой уже был. А нас на японцев перебросили, хотя там все быстро закончилось".

В Находке мы прожили года три, во всяком случай в первый класс я пошел именно в Находке. Конечно, основное место в нашей жизни занимало море, на берегу которого мы проводили почти все время. Правда, нам строжайше было запрещено купаться у пирса потому, что там среди камней водились осьминоги.

Любимым местом был песчаный берег, где мне надо было идти метров пятьдесят, чтобы вода достигла груди. Здесь лежал одинокий валун, с которого мы ныряли. В один из дней мимо нашей ребячьей компании в море пошел взрослый парень. И когда он поравнялся с камнем, его схватил осьминог.

Потом говорили, что это молодой осьминог и попал он туда случайно. И еще хвалили парня за то, что он не растерялся, не стал отдирать от себя щупальцы, а вытащил камень вместе с осьминогом на берег, где и упал. Сразу же набежали японцы, которые ножами отсекли щупальцы, развели костер и в небольшом котле стали варить осьминога. Мне запомнились извивающиеся на песке отрубленные щупальцы и красно-синие следы от присосок на теле парня. А японцы быстро появились потому, что лагерь для военнопленных располагался чуть дальше. Там они жили безо всякой охраны, что-то мастерили на продажу, но нам не велено было там шляться. Нас пацанов всегда смешили их солдатские галифе с разрезом посредине, который прикрывался складкой. Если японец приседал на корточки, складки расходились и можно было справлять большую нужду не снимая штанов.

Чуть поодаль от нашего пляжа в воде на боку лежала баржа, которая метра на три возвышалась над водой. Можно было забраться по ее борту, но обдерешь весь живот о ржавое железо. А можно было заплыть внутрь через громадную пробоину и очутиться в трюме. Правда, там было страшновато, хотя свет и проникал через открытые люки.

Именно там наша ребячья компания нашла и вытащила на берег деревянный ящик с мылом. Его разделили между всеми поровну, а так как мы были вдвоем с Алькой нам досталось десять желтых кусков, которые мы с гордостью вручили матери. После войны мыло было страшным дефицитом. Поэтому не удивительно, что мать тут же затеяла большую стирку, а еще минут через десять со слезами заявила, что это мыло совсем не мылится. Все выяснилось вечером, когда пришел со службы отец. Он даже побледнел, когда ему показали это "мыло". Оказалось, что это тол. Он подробно нас расспросил: не кидали ли мы его в костер и не колотили камнями? а потом куда-то его унес.

Почему-то осталась в памяти история, как отец отучил Альку курить. Сам отец курил "Казбек", который набивал в папиросные гильзы с помощью специальной машинки. Табак продавался в отдельных коробках и вкусно пах, когда его подсушивали. Мне запах табака и сейчас нравится, в отличие от его дыма.

В один из зимних вечеров мать пожаловалась отцу, что у Альки все карманы в пальто прожжены. Тот ничего не сказал, но после ужина, когда освободился стол и мать его тщательно вытерла, чтобы Алик и Мила могли делать уроки (я еще не учился), попросил Альку сесть с ним вдвоем за стол. "Мать говорит, что ты уже взрослый, курить начал. Садись, покурим вдвоем". Алька отнекивается, но отец прикрикнул и пришлось закурить. В полной тишине они выкурили по папиросе, после чего отец велел ему снова закуривать. И хотя тот отказывался, отец заставил выкурить еще одну папиросу. После третьей Алька позеленел и еле успел добежать до умывальника, где его вывернуло наизнанку. Курить снова он начал уже после армии.

Летом сорок восьмого перед тем, как мне идти в первый класс, из Находки отправляли на родину военнопленных. Все пацаны собрались поглядеть на это.

Когда корабли направились в море, с них стали прыгать люди и плыть к берегу.Меня поразило, что прыгали они с большой высоты, от палубы до воды было метров десять. Корабли не останавливаясь ушли в море, а знающие люди на берегу объяснили, что по японским законам попавшие в плен-это изгои, которых на родине все будут презирать, да и работы им не видать. Уж лучше остаться в России.

Интересную историю про японских военнопленных я снова услышал в Благовещенске, куда мы вернулись после демобилизации отца. Правда, до этого мы пожили в Ворошилове-Уссурийском, поселке Ольгино на Охотском море и Хабаровске. Рассказала мне двоюродная сестра Валентина уже в семидесятых годах прошлого века. Десятилетку она закончила в сорок пятом и стала работать воспитательницей в детском саду. А в Благовещенске тоже находились японские военнопленные, жили они на окраине города и использовались на грязных и тяжелых работах. Для этого надо было в исполкоме получить бумагу на нужное число людей и забрать их в лагере.

Вот с таким требованием на пятерых людей для уборки снега в детском саду она там и появилась. У входа ее встретил дневальный, которому она показала бумагу и попыталась объяснить на ломаном языке, что ей нужно. Однако, кроме "ходя, ходя" у нее ничего не получалось. Когда японцу надоело это слушать, он свистнул в свисток и появился офицер. Валя сразу поняла, что это настоящий самурай, именно такими их изображали на карикатурах. Он был в очках и на боку висела длинная сабля.

Теперь уже к нему обращалась Валентина со своим "ходей", пока не услышала на чистом русском языке "Девушка, объясните, наконец, что Вам требуется!"

Тут, говорит она, я чуть не села в сугроб от неожиданности. Мельком глянув на мою бумагу, он отдал приказ, и тут же появились пять японцев готовых идти со мной. Самураю, наверное, нечего было делать, и он отправился с нами. Показав на месте, где надо убирать снег, она вместе с офицером зашла в зал, где стояло порядком расстроенное пианино. Японец оживился, подсел к пианино и стал играть, морщась при фальшивых звуках.

Играл он только русских композиторов, каждый раз спрашивая название произведения и не получая моего ответа, подробно рассказывал историю его создания. Потом он перешел к русской литературе, где я оказалась такой же невеждой. Да и откуда было набраться знаний, если мы в школе писали на самодельных тетрадках сшитых из газет, в свободное время подрабатывали в госпитале, а в доме-развалюхе ее ждали три младшие сестры и больная мать.

Если бы эта встреча произошла сейчас, когда я защитила кандидатскую и заведую кафедрой литературы в пединституте, я бы, конечно, не опозорилась.

А тогда я только и могла смущенно спросить-почему он так хорошо знает культуру России. И он со всей серьезностью разъяснил сопливой девчонке, что Япония всегда считала Россию своим главным противником, а победить противника можно только хорошо его зная. И знать нужно не только военные вопросы, но и культуру и обычаи.

Вернувшись в Благовещенск, мы,наконец, осели на постоянное место жительства. Отец вышел в отставку в звании подполковника, и мы все трое стали учиться в средней школе №5. Четыре года разницы в детстве это очень много. Поэтому у нас с Аликом были свои мальчишеские компании. Но на лыжах он часто брал меня с собой.

Любимым путешествием был бег по застывшему Амуру, а в нескольких метрах на вмороженных кольях натянута колючая проволока - граница с Китаем. Если стукнуть лыжной палкой по проволоке, то тут же взлетает ракета. Тут уж надо не зевать, а быстро бежать к берегу, чтобы не поймали пограничники. Убежать удавалось редко, но все матери в Благовещенске знали, где искать припозднившихся сыновей. Надо было явиться на погранзаставу и забрать своих чад, где они чистили собачьи вольеры.

Начиная с шестого класса, Алик всерьез увлекся радиолюбительством. В восьмом классе он получил удостоверение коротковолновика-наблюдателя, и вскоре у него завелся целый чемодан открыток-подтверждений сеансов связи. Я любил их перебирать, т.к. там были красивые фотографии иностранных городов. После шестнадцати он стал полноправным коротковолновиком, дома стояла радиостанция, и я засыпал под звуки азбуки Морзе.

Вспоминая те непростые годы, когда не разрешалось слушать зарубежные радиостанции, задним числом понимаю, что мальчишке получить разрешение на связь с иностранными корреспондентами было весьма непросто. Его увлечение сыграло злую шутку: в мае пятьдесят четвертого за полмесяца до выпускных экзаменов Алик бросил школу и устроился радистом на пароход Амурского речного пароходства. Поработал он около года, а потом его призвали в армию,

где он прослужил четыре года в радиоцентре под Владивостоком.

Потом он рассказывал, что их часть несколько лет передавали то флоту, то армии. В итоге летом им выдавали сапоги с портянками, а зимой бушлатики с ботинками. И лишний год службы впридачу. Но именно в армии он стал настоящим специалистом. А вечернюю школу он закончил уже после армии. Высшего образования он не получил, но я могу смело сказать, что я со своим высшим радиотехническим образованием-был щенком перед ним.

Уже после института, когда моему сыну было пять лет, я впервые привез семью в Благовещенск. Алик в ту пору командовал метеообсерваторией, где они запускали зонды в интересах Академии наук, авиации и военных. Естественно, он потащил меня на свою работу, благо, что особых секретов там не было.

Показав запуск двух зондов, Алик пожаловался, что господствующие ветры утаскивают их в Китай, а оттуда они уже не возвращаются. И хотя шары лопались на высоте свыше тридцати километров, но из-за наклонной дальности их теряли на высоте уже около двадцати километров. И тут же он спросил меня как радиоинженера, что можно сделать для увеличения сеанса связи.

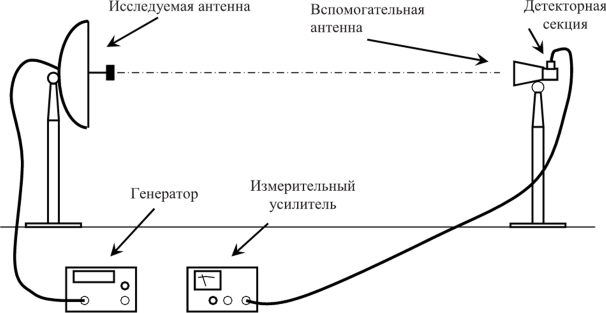

Здесь во мне заговорил антеннщик и первым делом я узнал длину волны, на которой работал локатор "Малахит". Оказалось, что это около 30 сантиметров.

Потом я попросил нарубить проволоку кусками по 15 сантиметров. После этого женщины-техники сплели мочальную бороду метра три длиной, куда вплели куски проволоки. Все это заняло около получаса. Когда запустили зонд с таким хвостом, все набились в кабину "Малахита". В итоге зонд сопровождали минут на тридцать дольше, чем обычно, пропал он с экрана при наклонной дальности свыше 50 километров и успел передать гораздо больше информации. А помогла примитивная антенная решетка с полуволновыми элементами.

Уже перед моим отъездом из отпуска Алик попросил рассчитать антенную систему для коротковолновой связи через Луну. Оказывается, у него уже был приемник с охлаждением жидким азотом, заканчивал изготовление передатчика, и только с антенной было неясно. По его прикидкам из 200 дБ в канале радиосвязи на долю антенны приходится около 30 дБ. Учитывая диапазон (144 МГц), это должно быть внушительное сооружение.

В тот же вечер я набросал расчеты с эскизами антенны. Это должна быть 4-элементная спиральная антенна, высота спиралей не менее 6 метров, а размещены они должны быть над металлической сетчатой площадкой 8 х 8 метров. Передавая эскизы Алику, я не очень верил в изготовление такого монстра. Тем более я удивился, когда месяца через три я получил от него письмо с фотографиями антенны и подтверждением устойчивой связи с Австралией, установленной через Луну.

Сейчас, когда я пишу эту байку, мне идет уже семьдесят второй год. Я на семь лет старше Алика (он умер в шестьдесят пять), и на семнадцать лет старше отца (умер в пятьдесят пять). В Благовещенске живет сестра Людмила,

а Черепенины теперь появились на Урале. Уже мой внук организовал "В контакте" группу Черепениных, в которую входит 97 человек. Хотелось бы чтобы кто-то из них вспомнил и меня.