ЧТО ТАКОЕ CRI? или "КАК ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО СВЕТА?"

Сперва вводная…

Помню, как пару лет назад на PhotoVideoFest случился у меня жаркий спор с одним из посетителей по поводу, цитирую: “...всех этих бесполезных оверпрайснутых диодных фонарей, которые светят ничуть не лучше того, который я заказал из Китая за 500р”.

Я попытался тогда объяснить почему простым китайским фонарём за 500 рублей не добиться на съемке таких же результатов по цвету, особенно если использовать их в качестве рисующих источников (контровым, как правило, пофиг), и даже употребил аббревиатуру CRI, но по ответу понял, что для товарища это что-то из клинописи. Хотя он назвал это словом “маркетинг”.

Я потом ещё много раз замечал, что кроме того, что CRI (color rendering index) должен быть побольше, про него мало кто знает. В лучшем случае кто-то вспомнит, что это индекс цветопередачи, а что, как, зачем и почему - уже затык. Это не догадки, я небольшой соцопрос провёл. Хотя, именно CRI источников света, с которыми ведется съёмка, влияет на качество цвета на нашей итоговой фотографии.

Замечали, почему на обработке какие-то фотографии красятся, как по маслу, а на каких-то вывести нормальный цвет смерти подобно? Это низкий CRI виноват. Вы ж переезжали с места на место? Свет менялся, его качество тоже - вот и результат.

Или почему все свадебщики не любят снимать в ЗАГСе и остальных государственных заведениях? Потому, что кроме того, что получаешь кашу по цветовой температуре, так ещё это “каша” наполовину от источников с самым наимерзейшим индексом цветопередачи.

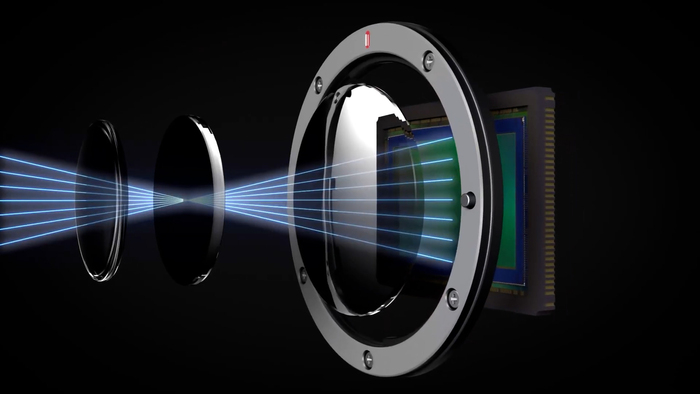

Физика процесса такова, что цвета мы не видим - глаз фиксирует отраженную от объекта длину волны видимого спектра. Радугу все видели? Вот, это белый цвет условно разложился по длинам волн от фиолетового до красного.

Если перед нами белый предмет, то глаз зафиксировал все частоты спектра от фиолетового до красного, а если цветной, то только его часть. Остальное поглотилось этим самым предметом.

Так вот, CRI - это средний процентный показатель всех цветов спектра, которые способен излучать источник. И чем он больше, тем больше цветов отрисуются правильно, и из искусственных источников 100% есть только у лампы накаливания, вот к её эталонной цветопередаче все и стремятся.

Т.е. если в паспорте к вашему светодиодному источнику написано:

- CRI 95+, то вероятность того, что на итоговой фотографии вы получите насыщенные яркие цвета, а проблем с обработкой не будет, максимальна,

- 90% тоже неплохо, но возможна просадка по некоторым оттенкам. Увы, чаще всего, это красный, а значит дополнительная морока со скинтоном,

- всё, что ниже, лично я бы, с собой на съёмку не взял - для фото и видеосъёмки такие источники слабо годятся.

Тут ещё такой момент, что чем больше цветов отображает источник, тем он менее яркий, и бюджетно повысить яркость, сохранив при этом высокий CRI невозможно.

В то же время, производители в бюджетном сегменте больше переживают за яркость. Сделать яркий диод, забив на какие-то частоты спектра, гораздо проще и выгоднее, чем дополнительно заморачиваться с цветопередачей. Свет от такого источника будет ярким, условно белым (все частоты в сумме выдадут белый, даже при рваном спекте), но по отдельным цветам обязательно будут просадки и искажения.

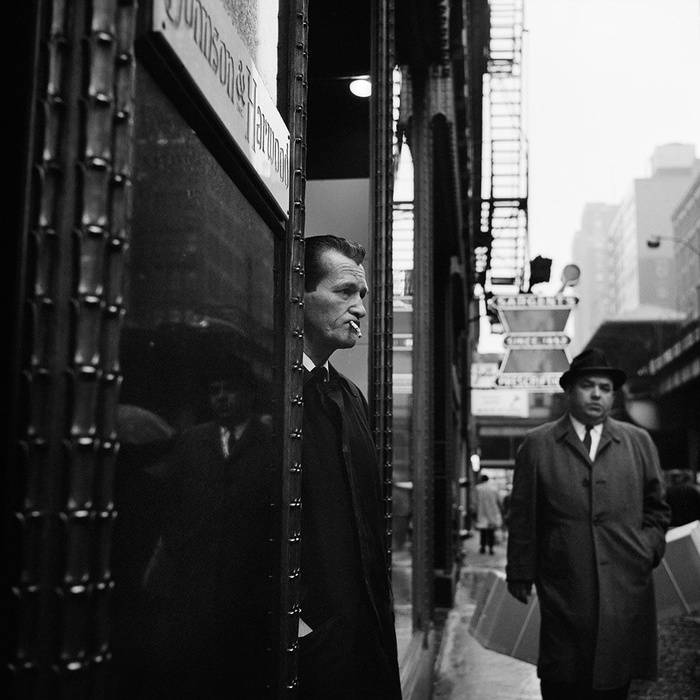

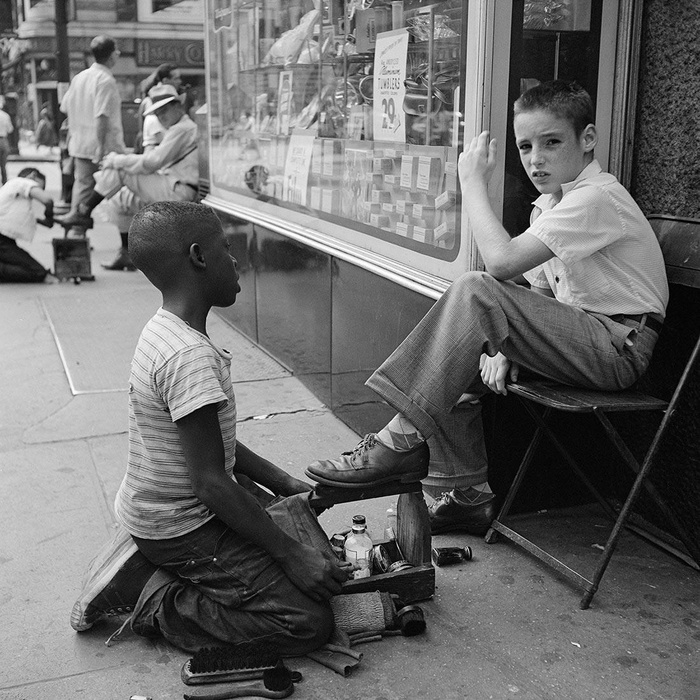

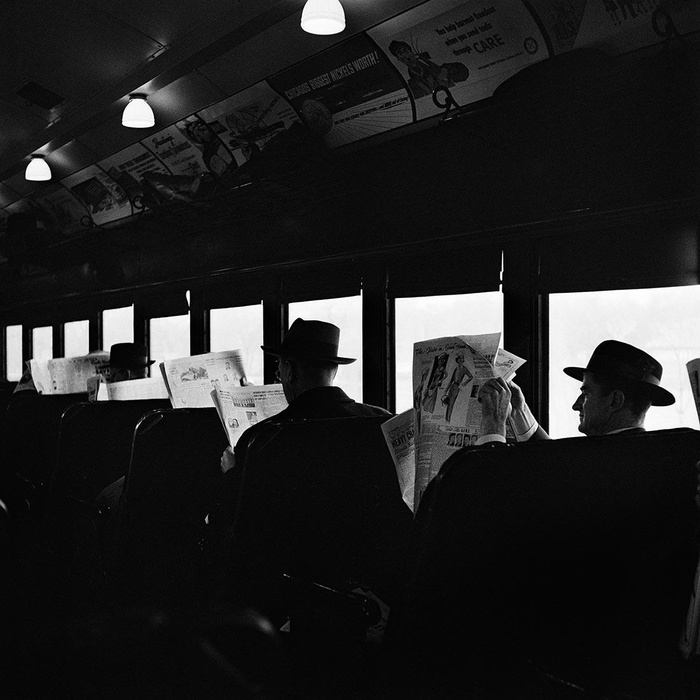

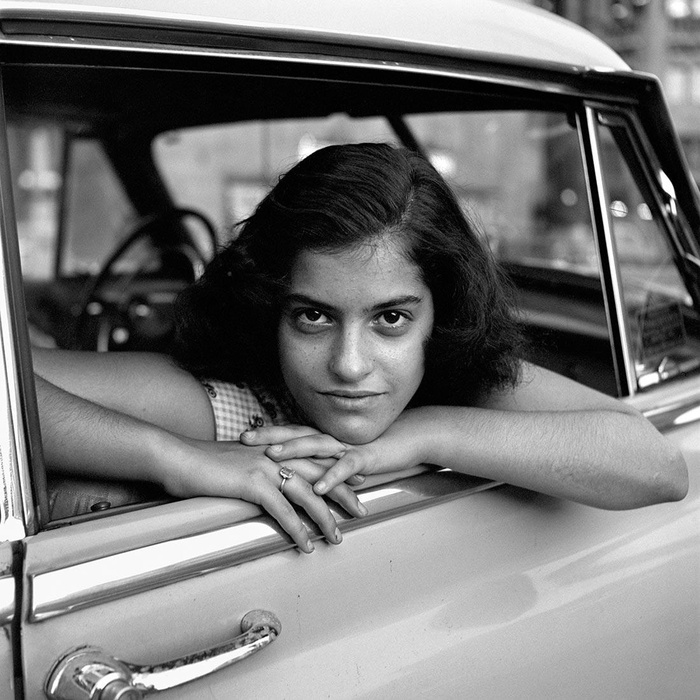

Смекаете к чему я клоню? Не бывает дешёвых светодиодных источников с высоким CRI. Посмотрите фотографии в карусельке. Все сняты с фонарём Blaze, у которого чуть ли не самый высокий CRI в классе. Это гарантировало чистые яркие цвета и оттенки кожи даже на крупных портретах, и отсутствие геморроя с цветокоррекцией на обработке.

Как проверить реальное значение CRI уже имеющегося источника?

Самым верным в данном случае было бы прямое сравнение:

- берёте источник какой-нибудь уважаемой фирмы, про который вы точно знаете, что за ту цену, что он вам достался, производителю врать про значение CRI не за чем,

- принимаете его цветопередачу за эталон,

- после чего, путем нехитрых нескольких тестов в лоб, поочередно снимая то с эталоном, то с тестируемым источником, вычисляете все погрешности и недостатки испытуемого, если таковые всё-таки имеются.

Есть и второй вариант. Значение CRI он вам, конечно, не покажет, но такой тест вы легко сможете провести дома вооружившись листом белой бумаги и каким-нибудь лазерным диском. Будем проводить спектральный анализ! Записывайте:

- Устанавливаем вертикально белый лист.

- Светим на него под прямым углом тестируемым источником.

- Между источником и листом подсовываем диск обратной стороной и ловим отраженный от листа свет.

Если источник обладает высоким значением индекса цветопередачи, то вы обязательно увидите полный, а главное плавный радужный спектр от фиолетового до красного. Если же нет, то в спектре будут провалы, ярко выраженные пики, а некоторые цвета могут вообще отсутствовать. Это верный признак низкого значения CRI, и, снимая с таким источником фото или видео, вы потом наплачетесь!

Почему лучше не покупать источник с переменным ББ?

Потому, что эта вариативность достигается не совсем подходящем для фото/видео способом.

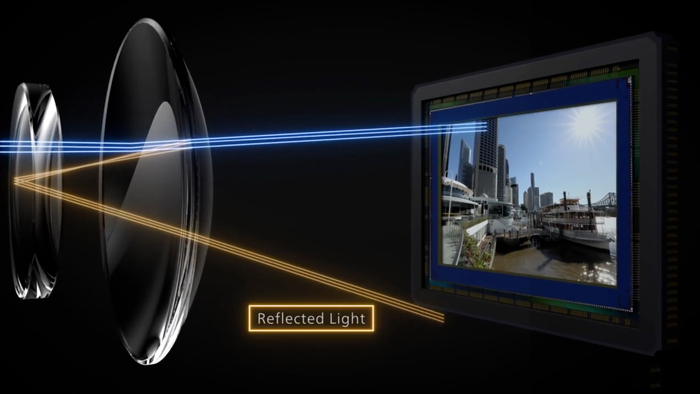

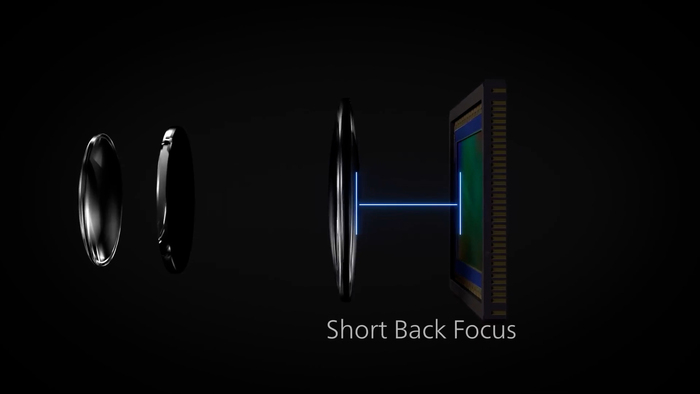

Вся физика работы таких светильников основана на том, что внутрь источника рядышком засовываются сразу два светодиода (один тёплый, один холодный), и в зависимости от мощности каждого, на выходе получается та или иная цветовая температура - т.е. итоговые Кельвины - это результат того, насколько удачно свет от этих диодов между собой перемешался.

И при всём при этом, нет какой-то эталонной табулированной технологии, по которой процессор внутри светильника понимает, какую мощность надо дать на каждый диод, чтобы получилось нужное значение в Кельвинах. У каждого об этом своё представление.

По факту, если вы снимаете с несколькими источниками, выставили на них нужное значение цветовой температуры, например 5500К, после чего выставили такое же значение в камере, то от экземпляра к экземпляру градусы с оттенками будут гулять. А это в свою очередь делает невозможной оценку ББ “на глазок” и добавляет работы на обработке.

С другой стороны, источники с фиксированной цветовой температурой гораздо предсказуемее. Там тоже есть погрешность в градусах и оттенках от модели к модели, но убирается фактор вариативности, а вместе с ним уменьшается и величина этой самой погрешности, а значит её уже можно безболезненно компенсировать.