Что такое психическое здоровье: взгляд со стороны психологии / психотерапии — 2

Это — продолжение. Начало

==[8. Реалистичная и устойчивая самооценка]==

Способность видеть свои недостатки, учитывать их в планировании жизни и конкретных поведенческих актов, учиться на ошибках, но при этом не уходить в самоуничижение, самообвинение — и вообще относиться к себе хорошо по умолчанию, независимо от оценок других. Понимание того, что даже если кто–то из значимого окружения относится к тебе плохо (даже если таких людей много), ты всё–равно можешь… любить / принимать себя.

Пример сломанности (не мой): вышеупомянутый мужчина, B. (см. начало раздела “Дополнительные критерии”), настолько сильно зависит от оценок других людей, что не имеет вообще какой–либо устойчивой самооценки. Его настроение и состояние целиком зависит от того, хвалят ли его в данный момент, дают ли ему понять в обратной связи, что он — умный. От этого зависит работоспособность, интеллектуальные способности, возможности справляться со стрессом (не связанным с внешними оценками) и куча всего другого.

Как удалось, и удалось ли починить: долгая работа по повышению осознанности (“почему я так сильно завишу от того, что мне скажут?”), поиск инвариантов в разных оценках (“какие мои черты отмечают все”), валидация (“ты действительно такой, как думаешь о себе”), а также неустанная работа клиента над собой привели к тому, что самостоятельная оценка начала формироваться. Она ещё крайне неустойчивая, но она есть, и человек начал осознавать её преимущества для себя (взять хотя бы большую стабильность в работе).

Какие ошибки были допущены: слишком долго и усердно осуществлялись попытки втянуть психику клиента в прокрустово ложе известных терапевту моделей. Настоящий прогресс пошёл после того, как эти попытки были оставлены, и началась совместная с клиентом работа по разработке точной модели того, что у него в голове происходит, и, соответственно, формулирование целей и методов в рамках этой модели.

Как было бы более правильно поступить: не тратить время на фарму (в этом конкретном случае она, скорее, вредна, чем полезна) и попытки “впихнуть невпихуемое”.

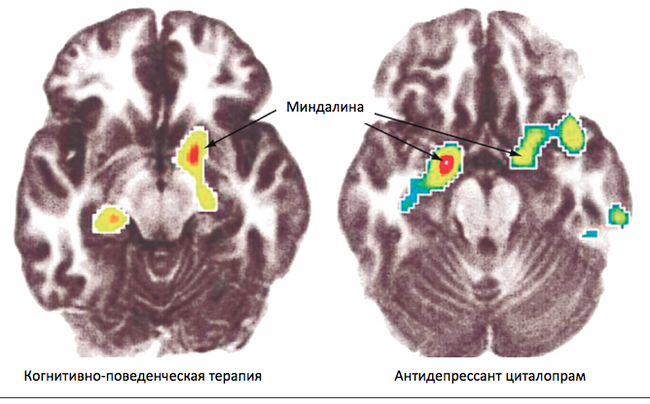

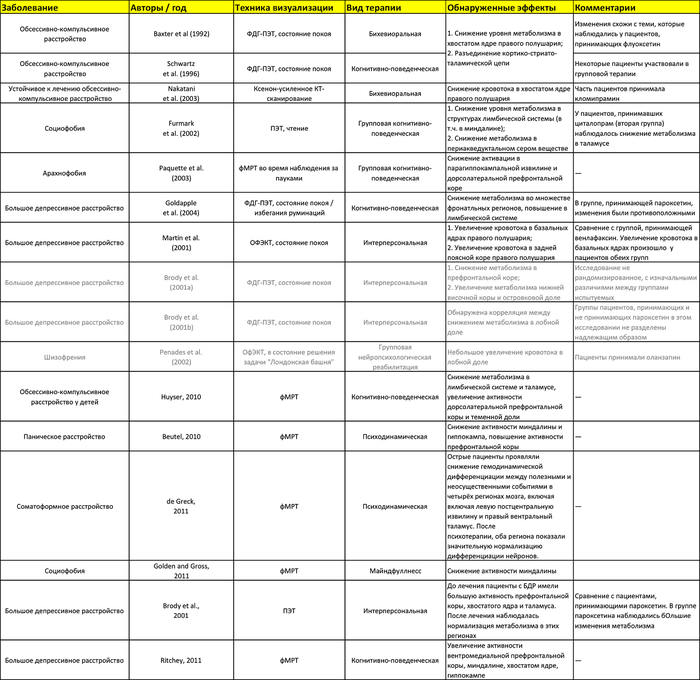

Общие рекомендации: здесь я бы на первое место поставил терапию, не умаляя важности корректно подобранной фармы (правильно примененные антидепрессанты могут быть весьма в тему).

==[9. Адекватная система личностных ориентиров / Супер–Эго]==

Наличие некоторых внешних (“нравственных”) ориентиров одновременно со способностью гибко им следовать. Не уходить в полное отрицание норм общественного существования, но при этом не рассматривать их как непреложные догмы, чувствовать контекст и применимость каждой из них в данной конкретной ситуации.

Пример сломанности (мой): у меня было всё ОК с наличием моральных ориентиров, но я не умел быть гибким в их отношении. Это приводило к тому, что значимую часть своего дохода я отдавал человеку, которому эти деньги не были нужны ни для выживания, ни для реализации сколько–нибудь значимых проектов.

Грубо говоря, он тратил их на понты. Однако я считал себя его должником, а долг — неоплатным. Это приводило к тому, что, имея, в принципе неплохую по меркам региона зарплату, я порой жил за чертой бедности (по критериям Росстата). Это очень сильно демотивировало в работе (зачем усердно трудиться, если всё равно значимую часть дохода отдаешь), возможно, это стало одним из факторов манифестации заболевания.

Как удалось, и удалось ли починить: стимулирующие антидепрессанты дали некоторое ощущение того, что я “не тварь дрожащая, а право имею”, а долгая (аналитическая) терапия привела к пониманию того, что упомянутый долг можно не выплачивать (я перепроверил это утверждение с несколькими специалистами, все согласились).

Какие ошибки были допущены: психиатры не стали разбираться в причинах, посчитали это бредом (в клиническом смысле) и стали кормить тяжёлыми типичными антипсихотиками. На восстановление после этого “лечения” ушло почти полтора года и около миллиона рублей.

Как было бы более правильно поступить: подобрать правильную фарму и начать терапию, не глушить и не овощить.

Общие рекомендации: здесь, на мой взгляд, первична именно психотерапия, а фарма может лишь создать необходимый для неё фон. В некоторых случаях (истинное антисоциальное расстройство личности), вероятно, не поможет ни то, ни другое — только изоляция (во благо общества, а не пациента, увы).

Но если в структуре социопатического характера есть хоть какие–то “бреши”, терапия сложна, но оправдана: она должна быть направлена на формирование у субъекта стратегии, в рамках которой он мог бы реализовывать свои потребности во власти, не слишком вредя окружающим (например, стал жестким высокопоставленным менеджером — бездушным, но эффективным).

==[10. Способность переносить собственные эмоции и мысли / Способность сдерживать аффективную реакцию]==

Способность отделять эмоции от мыслей, и те, и другие — от автоматических действий. Способность переносить испытываемые эмоциональные потрясения без фатальных / серьёзных последствий для себя и окружающих.

Пример сломанности (не мой): молодая женщина, назовём её E., очень чувствительна к стрессу. Особенно в отношениях со своим малолетним ребёнком. Когда ребенок делает что–то “не так”, она испытывает чувство предательства такой силы, что не может с ним справиться. И срывается на сына, обзывая его последними словами.

Как удалось, и удалось ли починить: к сожалению, подключить к процессу работы психиатра (и фарму) не удалось — это противоречило убеждениям E., и преодолеть их не получилось. На одной терапии получилось снизить частоту таких эпизодов (с 3–5 раз в неделю до 1–2 раз в две недели).

Удалось повысить осознанность и за счёт этого направить часть гнева на первичные объекты (на самом–то деле злится она не на ребенка, а на тех, по отношению к кому у неё есть внутренний запрет на агрессию). Копинг–карточки и работа с ранними дезадаптивными схемами позволили выработать несколько альтернативных способов справиться со стрессом, которые не включали в себя перенаправление агрессии.

Какие ошибки были допущены: не удалось удержать клиентку в терапии, не удалось убедить обратиться к психиатру за фармой (нормотимик или небольшая доза подходящего нейролептика снизили бы импульсивность и сильно облегчили бы работу).

Как было бы более правильно поступить: на этапе заключения контракта на терапию поставить сотрудничество с психиатром и приём медикаментов обязательным условием.

Общие рекомендации: тут сложно сказать, что будет эффективнее — фарма, терапия или сочетание. Очень сильно зависит от того, как именно и почему конкретно человек не справляется со стрессом. Но если пытаться выводить некий общий знаменатель, я бы ставил на первое место препараты (нормотимики, атипичные нейролептики, СИОЗС или серотониновые модуляторы), на второй — КПТ 3–й волны, в частности, схемную терапию (впрочем, вспоминаем, что не так важна школа, мне просто их идеология нравится).

==[11. Чувство отдельности / Способность взглянуть на себя со стороны / Способность к инсайту]==

Я не знаю, почему столь различные вещи Мак–Вильямс объединила в один критерий.

Попробуем разобраться. Во–первых, речь идет о (в первую очередь, эмоциональном) осознании, что Другой — это Другой. Что если он что–то делает не так, как человеку хочется, то это именно поступок Другого, а не ошибка самого человека (такое восприятие встречается довольно часто, на самом деле).

Во–вторых, здесь говорится о возможности посмотреть на себя со стороны — несколько отстраниться от эмоционального переживания и перейти в позицию наблюдателя. Сюда же относится способность осознать возможность собственного безумия (или его наличие, если оно уже присутствует). Критичное отношение к переживаниям.

Способность к инсайту как вершине познавательной деятельности — то самое “осенило”, “эврика!” и прочее подобное.

Пример сломанности (не мой): мужчина, назовём его G., считает, что не способен к конструктивной деятельности в результате имеющегося у него тяжелого заболевания. При этом саботирует все реальные попытки это заболевание вылечить — нарушает схему приема медикаментов, употребляет алкоголь (что в его случае строго противопоказано). Не отдаёт себе отчёта в том, что существует достаточно большое количество видов деятельности, которые он может выполнять, несмотря на наличие этого заболевания (особенно при корректном лечении).

Как удалось, и удалось ли починить: на фоне назначения психиатром адекватных доз антипсихотиков был проведён ряд сессий по методике Гарретта “КПТ психозов в психоаналитическом сеттинге”. Суть метода, если очень сильно упрощать, сводится к тому, чтобы путём тонких ненавязчивых вопросов (при полном отсутствии прямой конфронтации) подвести человека к осознанию неких противоречий в его убеждениях. Прорыв ознаменовала фраза G.: “За моей болезнью на самом деле прячется лень”.

Какие ошибки были допущены: не была проведена достаточная работа с родственниками, которые формировали вокруг G. агрессивную инвалидирующую и инвалидизирующую среду.

Как было бы более правильно поступить: подключить к терапии (по крайней мере, психо–, а, возможно, на усмотрение психиатра, и фармако–), родственников, с которыми проживал G.

Общие рекомендации: опять же, фарма может стать основой для терапии (в некоторых случаях она просто необходима для того, чтобы вообще можно было войти хоть в какой–то контакт с человеком), но терапия здесь — основное. Метод Гарретта довольно хорошо себя показывает в целом ряде случаев нарушений по этому критерию.

==[12. Способность к ментализации и рефлексии]==

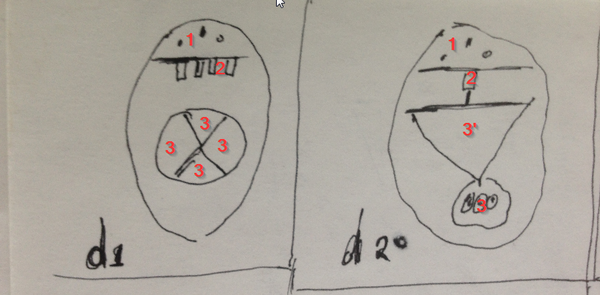

Ментализация в данном контексте — это, с одной стороны, понимание того, что у Другого могут быть свои мысли и эмоции, возможно, никак не связанные с нашими, а, с другой, — способность выстроить в голове некую модель этих мыслей и эмоций.

Рефлексия — это способность анализировать своё эмоциональное состояние, свои мысли, намерения и другие феномены психической жизни, способность создавать некую достаточно мощную и адекватную модель того, как работает собственная психика.

Пример сломанности (не мой): женщина, назовём её I., имеющая стойкое убеждение (навязанное окружением), что для счастья ей необходимо выйти замуж. При этом она считает всех, кто состоит в т.н. “гражданском браке” (сожительстве) или вовсе не замужем, несчастными, имеющими столь же серьёзные проблемы, как у неё.

Она искренне полагает, что все относятся к этому вопросу точно так же, как и она (неспособность к ментализации, простая проекция вместо адекватных моделей), считает, что её проблемы имеют единственный источник — отсутствие официально зарегистрированных брачных отношений, напрямую отрицая роль социальной дезадаптации, проблемные отношения с родителями и прочие факторы (неспособность к рефлексии).

Как удалось, и удалось ли починить: была проведена долгая работа по повышению осознанности, которая принесла некоторые результаты: I. смогла принять мнение и противоположное отношение другой женщины к вопросу семьи и брака как допустимую, реально существующую, хоть и отличную от её собственной, точку зрения.

Какие ошибки были допущены: в силу ряда причин не удалось удержать I. в терапии достаточно долго, — настолько долго, чтобы можно было сформировать навык рефлексии, а не только ментализации. Не был заключен формальный контракт на терапию.

Как было бы более правильно поступить: формальный контракт на терапию следовало бы заключить, возможно, даже с предоплатой в значительных для I. размерах (как дополнительная мотивация не прерывать терапию посредине процесса).

Общие рекомендации: фарма здесь вторична и назначается врачом “симптоматически” (депрессию подснизить, например). Основа — терапия, причём, как правило, длительная (увы, мне неизвестны методы “выращивания” ментализации или рефлексии за несколько сессий, более того, у меня нет даже данных, хоть немного намекающих на то, что такие методы вообще есть).

==[13. Гибкость в использовании психических защит и копингов]==

У психически здорового человека есть довольно большой арсенал зрелых психических защит (способов, с помощью которых психика справляется с фрустрацией и болью), а также копингов (грубо говоря, то же самое, но на уровне поведения).

Т.е. в одной ситуации женщина, не имеющая проблем по этому критерию (пусть для определенности это будет именно женщина), просто вытеснит фрустрированную потребность (“забудет” о том, что хотела купить себе биткойнов в 2011–м году), в другом использует регрессию (посмотрит детскими невинными глазами на отчитывающего её босса), в третьем — решит, что играть на курсах криптовалют — аморально и противоречит её принципам, т.е. использует морализацию, и т.д. Т.е. в разных ситуациях она будет применять разные психические защиты.

Человек с проблемами по этому критерию использует одну и ту же защиту (или узкий их репертуар) в самом широком наборе совершенно различных ситуаций. В результате чего защита часто оказывается неэффективной. То же и с копингами.

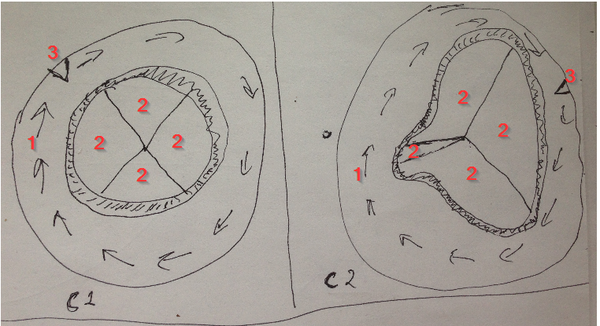

Пример сломанности (не мой): девушка, назовём её J., использует избегание в качестве основной стратегии копинга (при малейших трудностях — бросает начатое, в результате не имеет ни профессии, ни работы, ни хобби, ни отношений), а в качестве единственной (ну, почти) защиты — примитивную изоляцию (уход от реальной жизни в мир внутренних фантазийных переживаний).

Как удалось, и удалось ли починить: поскольку мотивационная готовность (т.е. готовность что–то делать для изменения себя) у неё на нуле, все попытки “отвести её к психиатру / психотерапевту” не увенчались успехом.

Наиболее убедительной стратегией работы является схема, высказанная в частной беседе относительно этого случая одним психотерапевтом: позволить J. “опуститься на самое дно”, дождаться срабатывания экстренных механизмов обеспечения выживания, и в этом состоянии начинать психотерапевтическую работу.

Какие ошибки были допущены: принудительное (фактически) обращение к специалистам. На J. было оказано большое давление, она несколько раз сходила к разным специалистам, но толку из этого не вышло.

Как было бы более правильно поступить: дождаться формирования мотивационной готовности под воздействием внешних обстоятельств (у J. довольно сильное Эго, поэтому можно обоснованно ожидать мобилизации ресурсов в ситуации, когда речь будет идти об угрозе фрустрации первичных потребностей — в жилье, пище, безопасности). Разумеется, тут важно не перегнуть и не поставить человека в ситуацию реализации угрозы жизни, безопасности и т.д.

Общие рекомендации: фарма здесь может только убрать какие–то сопутствующие состояния, основой должна стать терапия, направленная на научение человека новым копингам и защитам.

==[14. Баланс между ориентированностью на себя и на социум]==

Способность учитывать свои интересы, признавая их приоритет, и — одновременно — интересы других / требования социума.

Пример сломанности (мой): некоторое время назад я полностью отдавал себя работе, искренне считая, что интересы руководителя (не дела, а лично его) важнее моих собственных. Это выражалось в огромном количестве неоплачиваемых переработок, согласии на ужасные, нарушающие все мыслимые СанПиНы условия труда, что привело к выгоранию и падению эффективности, а затем — и к потере всякой способности к труду.

Как удалось, и удалось ли починить: фармакотерапия в виде сочетания больших доз СИОЗНД и СИОЗН заставила несколько пересмотреть приоритеты в сторону отстаивания собственных интересов. Психотерапия с элементами прямого научения — показала конструктивные способы такого отстаивания.

Какие ошибки были допущены: и снова передам привет идиотам в белых халатах (нормальных врачей я очень уважаю, но этих буду называть именно так), которые грузили меня аминазином и прочей дрянью.

Как было бы более правильно поступить: назначить адекватные таблетки и отправить меня на терапию.

Общие рекомендации: несмотря на то, что лично в моём случае фарма сыграла, пожалуй, решающую роль, не могу сказать, что это универсальная тенденция. На мой взгляд, это больше про терапию (сначала — вероятнее всего — КПТ, далее — на усмотрение специалиста).

==[15. Чувство витальности, способность к производству новых смыслов]==

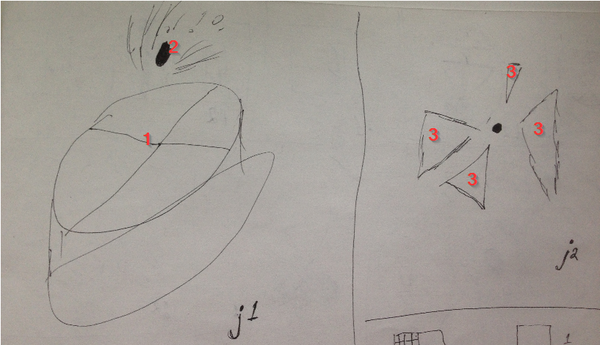

Человек должен “чувствовать себя живым”. Многие авторы (особенно аналитического толка, например, Винникотт) писали о том, что человек может функционировать нормально с точки зрения внешнего наблюдателя, но при этом быть “как–будто неживым” (и ощущать себя соответственно).

Пример сломанности (не мой): @Stanimira часто испытывает ощущение собственного эмоционального / внутреннего омертвления. При этом она вполне способна справляться со своими рабочими обязанностями, генерировать какие–то оригинальные идеи и быть хорошим партнером в отношениях (те самые три первые критерия), но не чувствовать себя живой.

Как удалось, и удалось ли починить: ни фарма, ни терапия не привели к решению этой проблемы. В теории (сошлюсь на Гандерсона) ощущение живости должно появиться на 3–5 году терапии, но пока его очень часто нет.

Какие ошибки были допущены: терапия была закончена / прервана слишком рано.

Как было бы более правильно поступить: перебирать специалистов, пока не появится тот, кого она не сможет обесценить.

Общие рекомендации: иногда (в простых случаях) помогают антидепрессанты (или комбинации на их основе). Но часто это является симптомом личностных расстройств, которые очень плохо поддаются медикаментозному лечению, и требуют ну–очень–долгой терапии. Опять же, с негарантированным результатом.

==[16. Способность смириться с тем, что нельзя изменить, и приспособиться к этому]==

Способность пережить горе / трагедию / фрустрацию, не зациклиться на этом и продолжать жить (активно жить, а не вяло существовать).

Пример сломанности (не мой): молодой мужчина, назовём его L., имеет неизлечимое на сегодняшний день заболевание, существенно ухудшающее его качество жизни. Врачи говорят, что “он уже полутруп” и “ему недолго осталось”. На какой–то момент он сдался и перестал даже пытаться бороться — активно употреблял алкоголь, нарушал правила приема препаратов, всё время проводил в играх — в попытках убежать от неизбежного.

Как удалось, и удалось ли починить: в данном случае — фармой. Она снизила тяжесть основных симптомов, позволила ему поверить в современную медицину. После — началась долгая поддерживающая терапия (помимо соматического заболевания у L. есть и серьёзные психические проблемы, он не готов к более интенсивным видам терапии).

В результате удалось снизить суицидальный риск и сформировать убеждение, что, несмотря на то, что от основной соматической болезни невозможно (при сегодняшнем уровне развития медицины) излечиться, можно существенно влиять на её течение. Это стало основной целью для L. на достаточно долгий период времени: он занял активную позицию в отношении собственного лечения и стал принимать деятельное участие в нём, уровень комплаенса с лечащими врачами существенно вырос.

Сегодня L. активно борется за своё здоровье, он уже прожил дольше, чем давали ему некоторые специалисты, он нашёл более компетентных врачей в контексте основного заболевания, и они совместно даже добились некоторых успехов на этом фронте. А ещё L. сменил потребление контента (игры) на его производство, он ушел в творчество.

Какие ошибки были допущены: на протяжении длительного времени психологические (не психиатрические, а именно психологические) аспекты состояния L. игнорировались, чего делать было нельзя: психологический настрой важный компонент его лечения.

Как было бы более правильно поступить: обращать внимание не только на основное соматическое заболевание, но и на психологическое состояние L., проводить терапию не только с ним, но и с родственниками для формирования более здоровой обстановки в семье, чтобы L. было легче бороться / восстанавливаться.

Общие рекомендации: сделать общий вывод на тему “фарма или терапия” тут сложно. Я, честно говоря, даже и в этом случае не могу сказать, что было важнее — препараты, которые выписал психиатр, рекомендации эндокринолога или изменение психологического настроя L. На мой взгляд, все три компонента были необходимыми, и ни один из них не являлся достаточным.

==[Некоторые дополнения]==

Первое, что наверняка заметят читатели, — это то, что люди из приведенных примеров вполне укладываются в традиционные критерии, сформулированные в МКБ и DSM. И это действительно так, я старался выбирать примеры, достаточно ярко выраженные, чтобы было понятно, о чем идет речь, а такое обычно бывает у людей, имеющих то или иное психическое заболевание.

Однако, как было сказано в самом начале статьи, бывает и так, что формально человек ни в один диагноз не укладывается, а с ним что–то не так. Думаю, каждый из читателей, если постарается, вспомнит примеры — таких людей, которые формально здоровы психически, но по факту — дезадаптированы.

Второе, о чем следует сказать: список критериев не является исчерпывающим, о чем говорит и сама Мак–Вильямс.

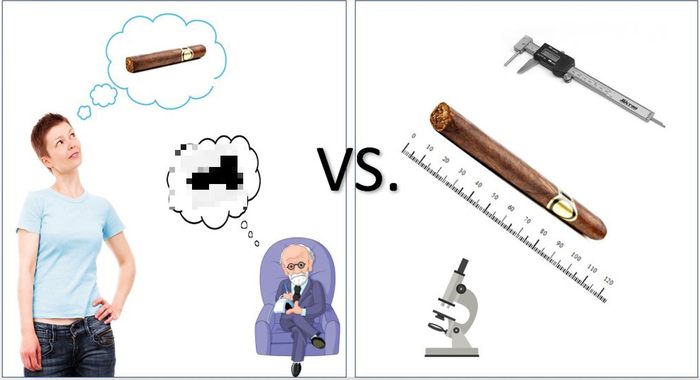

Третье, что, думаю, тоже заметили все, — список явно имеет довольно сильный налёт психодинамических идей. Не удивительно: Мак–Вильямс работает именно в направлении психодинамики (а то и вообще классического психоанализа), но лично мне это, скорее, нравится, чем нет.

Четвертое. Критерии столь же неточные и субъективные (а, может, даже и в большей степени), чем в МКБ или DSM. Просто признаем этот недостаток (или достоинство — как посмотреть).

Пятое. Неспецифичность, о которой я уже говорил выше. По этим критериям невозможно написать гайдлайны для лечения, они не для этого. Они для дополнения к гайдам, для создания некоторой вариативности поведения терапевта, на которой можно построить индивидуальность подхода к каждому клиенту / пациенту.

Шестое. Наверняка многие заметили, что в ряде примеров я говорю о неэффективности краткосрочной терапии. И это не потому, что я хочу, чтобы мозгоправам доставалось больше денег, а потому, что она, блин, действительно имеет свои границы применимости и в подобных “мутных” случаях (когда нет чёткого ограниченного симптомокомплекса, состоящего из малого количество понятно связанных симптомов) не слишком эффективна.

Печальная правда состоит в том, что зачастую эффективная терапия не по карману человеку (или другой вариант — не подходит потому, что требует слишком много времени, а результат нужен СЕЙЧАС или вообще ВЧЕРА), он берет несколько сеансов (или даже несколько десятков при объективной потребности в сотне), не достигает нужного результата и прекращает терапию.

Вопрос о том, как понять, эффективна ли она вообще, и стоит ли, пройдя, например, 50 встреч, подписываться ещё на 50, — сложен, неоднозначен и будет освещён где–то в другом месте, не здесь. И да, рядом идёт вопрос о том, как отличить хорошего специалиста от шарлатана (особенно это касается психологов / психотерапевтов, с ними всё вообще непонятно), и он тоже важен, и тоже будет рассмотрен когда–нибудь в другой раз: статья не про это. Ну, а вопрос о том, может ли в принципе психотерапия быть эффективной, немного освещён в <a href="https://psych.d3.ru/kak-rabotaet-i-rabotaet-li-voobshche-razgovornaia-psikhoterapiia-1665014/">предыдущей статье</a>.

===[Выводы]===

Если у человека нет психиатрического диагноза — это не значит, что он здоров. Если спросить лично меня о том, где проходит эта пресловутая грань между “здоров, но странен” и “болен психически”, я скажу, что чёткой грани тут нет. Это два пересекающихся множества / кластера, можно выделить лишь их центры притяжения, но никак не точные границы.

Феноменами, которые заставляют задуматься о психическом нездоровье, для меня, в первую очередь, являются социальная дезадаптация и субъективное ощущение неадекватности себя и мира. Естественно, я не претендую на то, что это можно использовать в сколько–нибудь серьёзной диагностике, но это та упрощённая формулировка, которую я готов дать неподготовленному читателю с условием, что он не будет по ней записывать кого–либо в “здоровые” или “психи” и оставит эту работу специалистам.

Лично мне критерии Мак–Вильямся очень нравятся, они полезны в моей работе в качестве психолога (хотя бы уже в качестве чек–листа, через который можно прогнать клиента), и мне бы очень хотелось, чтобы и психиатры обратили на них некоторое внимание и взяли их на вооружении в той части, где они не противоречат существующим гайдам.

И последнее по списку, но не по важности: как видно из примеров (хотя единичные примеры и не являются доказательствами чего–либо), во многих случаях работа только с психологом / психотерапевтом не может принести нужных результатов: часто необходимо подключать психиатров с таблетками. Не всегда, но нередко. К моему большому сожалению.