Urbex Abkhazia

24 поста

24 поста

33 поста

11 постов

64 поста

34 поста

Путешествуя по Центральной России, Поволжью и Уралу, неоднократно натыкался на небольшие города и посёлки, чьи градообразующие заводы оказались закрыты. Иногда это умирающие населенные пункты на руинах былого величия, а иногда вполне уютные и современные провинциальные местечки, не лишенные определенного очарования…

В этот раз мы отправимся в поселок Красноусольский, где уже почти 20 лет как назад закрылось единственное крупное предприятие — стекольный завод с 250-летней историей. Погуляем по руинам заброшенного производства, полетаем над окрестностями, а заодно посмотрим, как сейчас дела в самом городе. Приключения начинаются!

Поселение возникло на башкирских землях в 1752 году при заводе, который основали промышленники Твердышев И. Б. и Мясников И.С.

В те годы добычи и выплавки меди в Башкирии придавалось большое значение и было построено несколько заводов, перерабатывающих руду их местных месторождений. Затем, рудники истощились и в 1893 году завод после небольшой модернизации стал выплавлять не медь, а стекло.

Затем революция и национализация. На некоторое время производство встало, но лишь для того, чтобы в 1924 начать работать с новой силой. В советские годы предприятие неоднократно модернизировали и потому, на территории кроме старых, исторических цехов можно увидеть вполне современные железобетонные корпуса. Послесоветский этап в истории посёлка лучше всего описывает цитата из Википедии:

…ранее здесь функционировали стекольный завод, леспромхоз, лесхозы и другие малые предприятия, которые в 90-е годы XX века прекратили своё существование.

Территория завода представляет из себя несколько производственных цехов, построенных в различное время. По двум трубам безошибочно угадываются цеха с плавильными печами, а малая кирпичная труба принадлежит заводской котельной. Обратите внимание на фигурную водонапорную башню. В советские годы производство старались сделать не только функциональным, но и по возможности красивым.

Заброшенный завод как заброшенный завод скажет кто-то, а меня просто поразила красота старых производственных цехов. Недаром в развитых страна стараются по максимуму сохранить цеха эпохи промышленной революции. Есть в них определенная эстетика, достойная сохранения.

В кабинетах исчезли батареи, но остались кучи документации.

Руины столовой. Если бы не металлические столбы-опоры я бы принял здание за советское, но такая конструкция характерна для построек дореволюционного периода. Удивительно, но даже в таком состоянии заметно, насколько уютной когда-то был местный обеденный зал.

Заводская подстанция тоже занимает красивое историческое здание. Что не постройка — маленький архитектурный шедевр. В наших краях мало красивых исторических зданий и поэтому утрата каждого здания старше ста лет ощущается как культурная утрата.

Часть исторических цехов соединяются с цехами советского периода переходами. Выглядит многообещающе, но я уже знаю, куда они меня приведут…

…в полностью разрушенные цеха, где даже печи разобрали на шамотный кирпич.

Обратите внимание, как связаны цеха друг с другом. А на следующем слайде я сфотографировал две заводские трубы ровно сверху. Если вы достаточно внимательны, то заметите, что с одной трубой что-то не так!

Изюминкой места является административно бытовой корпус, который как будто бы построили внутри производственного цеха. Такое решение я видел только на Красноусольском стекольном заводе и не могу сказать, с чем связано решение встроить одно здание в другое.

Внутри кирпичного АБК размещались кабинеты, склады, раздевалки, а также небольшой актовый зал руины, которого вы можете видеть на фотографии ниже.

Завершаем прогулку по руинам взглядом с высоты на заброшенный ДК при заводе. Сейчас от него остались только голые стены.

Между тем Красноусольский не только живёт, но и растёт. С распада Советского Союза население посёлка незначительно, но выросло, что с учётом резко сократившихся рабочих мест само по себе отличный результат. Обычно, моногорода с закрытыми производствами стремительно вымирают, как например, города Миньяр и Юрюзань.

Здесь же целых три школы (а ещё гимназия), несколько детских садов, ДК, больница с современным оснащением и пусть небольшой, но собственный физкультурно-оздоровительный комплекс. В чём секрет? Дело в том, что по соседству с посёлком расположился один из крупнейших санаториев Башкирии — одноименный бальнеологический курорт. Между прочим, один из старейших санаториев СССР, основанный ещё в 1924 году.

Красноусольский теперь живёт за счёт туристов и вполне мог бы развить данное направление превратив старинные заброшенные цеха в местную достопримечательность как часто делают в Европе.

Планов о восстановлении нет и предприятие ждёт судьба Зилаирского и Верхоторского медеплавильных заводов, от которых остались только голые стены.

Но есть и хорошие примеры. Например, руины Воскресенского завода превратили во вполне себе любопытную туристическую локацию!

Наш блог: https://t.me/nord_skif

Редкий гость в моём «портфолио заброшенных объектов» — заброшенное ПТУ. С закрытых школ, детских садов и училищ едва ли наберётся три десятка репортажей.

Поэтому пройти мимо ощерившегося разбитыми окнами здания бывшего профессионального технического училища и не заглянуть внутрь я не мог.

И пусть двухэтажное училище выглядело непримечательно, уже столько раз именно за скромными на первый взгляд фасадами скрывались интересные артефакты из прошлого!

Ныряю в выбитое окно и оказываюсь в одной из учебных комнат. Внутри пустовато, но нет ни мусора, ни граффити — начало определённо хорошее, учитывая ту лёгкость, с которой получилось сюда попасть.

Помещения бывших учебных заведений не балуют разнообразием: в основном учебные классы и кабинеты преподавателей, соединённые узкими коридорами. В дальнем углу здания притаилось фойе главного входа, актовый и спортивный залы, но до них мы доберёмся чуть позже.

К моему большому сожалению, парты, стулья и учебные доски пропали.

Остались только мотивационные надписи на стенах кабинетов, дающие лишь смутные представления о профессиях, что здесь получали.

А вот актовый зал приятно удивил — он любопытно оформлен и, несомненно, был весьма уютным в те годы, когда ПТУ ещё работало.

В фойе — вывески и остатки информационных стендов.

А пока пройдемся по спортзалу, стены и потолок которого щедро усыпаны следами от мячей, а вдоль стен стоят многочисленные плакаты, учебные пособия и картины.

А ещё здесь есть стенд с кадрами из спортивной жизни училища.

Завершаем осмотр здания подробными снимками чеканки над входом в здание. Таким изящным и недорогим способом украшали типовые советские проекты в условиях ограниченного бюджета, и, к сожалению, зачастую в подобных архитектурных элементах культурной ценности не видят, и они пропадают в ходе первой крупной реконструкции.

Уже завершая осмотр объекта, я столкнулся с прорабом, рассказавшим мне о том, что в скором времени здесь появится филиал МГУ.

Здание капитально отремонтируют, так что я успел вовремя. Отвечая на вопрос из заголовка статьи — всё действительно не так плохо, вот только некоторые архитектурные элементы и оригинальные интерьеры останутся только на фото. Хорошо, что хотя бы так, а не сгинут бесследно…

Локация: Республика Кыргызстан, г. Каракол

Советский Союз продолжает удивлять. Даже после сотни заброшенных заводов, фабрик и комбинатов. Снова трепет в груди и ощущение, сродни тому, которое испытывал археолог Генрих Шлиман на руинах Трои. Конечно, кому-то 20 лет и 2000 лет покажутся притянутой за души аналогией и я соглашусь, но всё дело в личном восприятии и мне, старые заводы интереснее глиняных черепков...

...и если что то, что другое — руины исчезнувших цивилизаций, то почему бы не исследовать те, которые сохранились лучше?

Этот заброшенный завод строительной техники я нашёл в провинциальном, центрально-азиатскому городке. Ещё недавно, здесь было депрессивно.

Окружённые развалинами старых шахт и руинами заводов жилые кварталы и люди, пытающиеся найти достойные и честные способы заработка в смутное, переходное время. Сейчас стало лучше. Спасибо поднебесной, построившей новые заводы на месте старых советских.

Но до этого производства, она пока не добралась...

Время здесь как будто замерло. Я осторожно открыл тяжелую, скрипучую дверь так, чтобы осколок разбитого стекла остался на месте. Затем, словно сотрудник, привычно прошёл сквозь турникет и беззастенчиво, стал исследовать заводское пространство. И это, постсоветское пространство сразу же обрадовало меня интересными находками, но самое интересное — всё же ждало впереди.

В предвкушение я открываю двери и не верю своим глазам. За резными створками совсем другой мир — мир, который был 30 лет назад.

Огромный актовый зал сохранился практически идеально, где ещё такое встретишь? Конечно, годы запустения, мародёры и протекающая крыша не прошли для него совсем уж бесследно и всё же, постоянные читатели нашего канала знают, что обычно подобные места выглядят гораздо, гораздо хуже!

Бюст оказался удивительно тяжелым, вернуть ему вертикальное положение удалось лишь усилиями двух человек. Хотели поставить на стол, но увы.

Но это, как говорится ещё не всё!

Напротив актового зал — бывший заводской музей.

Огромную, светлую, но пахнущую плесенью и мокрой штукатуркой комнату украшают резные деревянные панно и ковёр! Вот уж действительно завод с региональной спецификой... Ещё ни разу, на заброшенных производствах я не видел, чтобы ковром украшали стену. Да ещё таким огромным...

Удивительно!

Жаль, что главное помещение музея оказалось сильно разрушено.

Но даже в таком виде, оно оказалось мне крайне полезным я скопировал фотографии и информацию со стендов, так что ждите обзорный исторический пост отсюда.

А если публикация вам понравится и будет хороший отклик, то я не поленюсь и смонтирую для вас видео . Да, теперь видеосюжеты мы снимаем почти на каждом посещенном нами объекте... Вот только монтировать, порой лень и непонятно, есть ли, вообще, интерес)

Больше заброшек и необычных мест в блоге проекта: https://t.me/nord_skif

Приморье, посёлок Рудная Пристань. Местные пейзажи потрясающе красивы и даже как-то странно, что в разгар сезона здесь почти нет туристов... После толп отдыхающих на самых разных внутренних направлениях, Дальний Восток стал глотком свежего воздуха. Что поделать, ну не люблю я популярные места!

Хотя здешние виды уж точно не попадают в категорию малоизвестных, так как о них знали практически все... Знали, но забыли. И пока вы вспоминаете, почему маяк и пара скал на горизонте вам знакома, расскажу о самом месте...

Маяк Рудный (Бринера)

Если быть совсем уж точным, то здесь не одна, а две достопримечательности из которых маяк известен чуть хуже. Маяк Рудный на мысе Бринера — это башня из камня 1954 года постройки. Высота огня 67 метров, 52 метра из которых мыс Бринера и ещё 15 метров восьмигранная башня маяка.

В период навигации он светит двойной вспышкой белого цвета каждые 7 секунд на дальность 22 морских мили.

Как из далека, так и при ближайшем рассмотрении маяк может показаться заброшенным. Но это иллюзия, обусловленная местной действительностью.

Это действительно забытая достопримечательность и туристического значения в настоящий момент маяк почти не имеет. Поэтому все немногие, выделяемые средства тратятся на поддержание работы маяка, а не на внешний лоск.

Кекуры Два Брата — вторая и более узнаваемая достопримечательность, думаю, её уже вспомнили многие наши читатели. Изображение скальных останцев, украшает купюру номиналом в одну тысячу рублей... Но не ту, что с Ярославлем, а старую, образца 1995 года.

Вот как она выглядит, если кто-то забыл. А те, кому меньше тридцатника (хотя судя по срезу аудитории блога, таких немного) её скорее всего и не застали.

Скажу честно, я и сам подзабыл, что именно на ней было изображено, ведь с тех пор как они вышли из обращения прошло четверть века... Неудивительно, почему здесь так мало туристов. Ведь без истории, это всего лишь пара скал и маяк, которых на одном только Дальнем Востоке наберётся с десяток.

Хотя, идея выбирать для оформления не самые раскрученные места мне кажется правильной, ведь это отличный способ рассказать о них всей стране.

Так, что выбор этих двух крохотных островков в Японском море — меня не удивляет...

...удивляет другое, как я мог не сделать снимка с "того самого" ракурса? Вот досада. Ну и ладно! На этом наше маленькое путешествие заканчивается. Спасибо за внимание и до новых встреч на канале.

P.S. А как вы считаете, какие виды нужно выбирать для дизайна-банкнот: популярные или же, наоборот, малоизвестныe?

Очередной порыв ветра и тлеющий огонёк огней Дальнегорска, скрылся в предрассветной дымке. Облачность низкая. Тучи паслись среди сопок и набирали силу, чтобы днём обрушиться на уставших спелеостологов стеной тропического ливня. Но небольшая группа энтузиастов пока об этом не знает и увлеченно готовит снаряжение у заросшего порта старого советского рудника.

Каски, дозиметры, газоанализаторы, резиновые бахилы от костюма химзащиты (в качестве опции) и группа контроля на поверхности — всё как положено.

Сразу оговорюсь в качестве дисклеймера. Спелестология — это экстремальный вид спелеотуризма. Видите фотографию ниже? Спустя минуту после кадра, вода станет мутной как в болоте и угодить в бездну шахтного ствола будет проще простого.

Мигающая на пол экрана надпись "Не повторять".

Подробную информацию о системе, вы можете найти у наших коллег на канале Дестрой, а пока я хочу поделиться с вами короткой, но занимательной историей о ходе исследования искусственных подземных полостей.

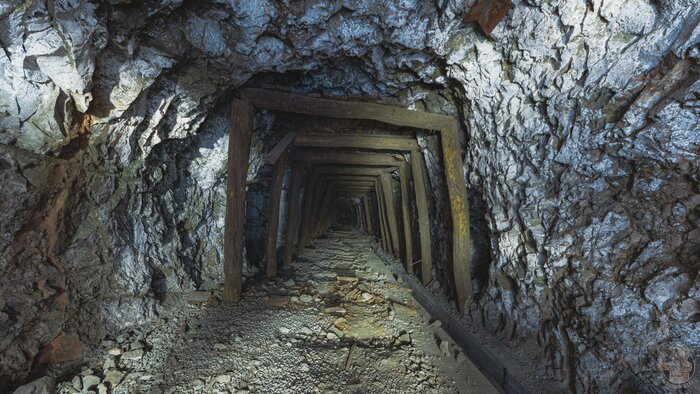

Любой крупный и старый рудник — это настоящий лабиринт. Человеческий муравейник, хитрое переплетение подземных ходов, разобраться в котором порою сложно, даже имея перед глазами его подробную 3D схему.

По ходу разработки, отдельные штреки и штольни засыпаются, забутовываются, но после закрытия рудника, перекрытия вскрываются охотниками за металлолом.

Так произошло и здесь. Исследуя отдаленную часть рудника мы чуть было не прошли мимо неприметного провала — пробитой в бетонном полы дыре. В темноте нижнего яруса просматривалась целая вагонетка и мы решили туда спустится. Порой, горняки "прятали" особо важные участки выработок перед самым закрытием шахты или рудника. Обычно засыпался вход, но иногда и отдельные участки системы, с целью уберечь оборудования от рук мародёров.

"Загадочная дырка" в бетонном полу штрека, действительно привела нас в весьма любопытную часть рудника.

Металла, здесь было особенно много...

...но поразило нас не это, а огромное подземное озеро, на месте отработанной рудной камеры. Фонарь высвечивал противоположный берег, но не доставал слева и справа. Исследовать подземный водоём можно было только на лодке, которой под рукой что-то не оказалось. А до ближайшего магазина, несколько часов пути по мокрым дальневосточным джунглям.

Вот такая зарисовочка из дальневосточной спелестологической экспедиции.

Достоверно неизвестно, почему закрыли эту часть системы. То ли, перекрыли проход к выработанным рудным камерам, то ли спрятали особо богатую на оборудование часть выработки от мародёров. Может, были и другие причины.

А что думаете вы?

Источник наш коллективный блог: https://t.me/nord_skif

Когда мне рассказали про это место, то я представил иссушенные жарким южным солнцем горы, кроваво красные озера и ржавый профиль копра, над тёмным и и холодным стволом старого медного рудника. Антураж «Безумного Макса» и постапокалиптических прерий… И всё оказалось действительно так!

Когда-то в этих краях добывали медь. Много меди. Красные, изрезанные водой терриконы говорили о том, что горнорабочие серьёзно потрудились и то, что таится под землёй, кратно превосходит построенное на поверхности.

Но и сверху, есть на что посмотреть.

Это первый заброшенный рудник, который мне довелось увидеть в состоянии близком к тому, каким он выглядел перед самым закрытием. Конечно, ценные вещи и цветной металл растащили, а вот всё остальное — осталось на месте.

А ещё, здесь обитали кошки. Интересно, откуда они тут? — ближайшая деревня находится в паре десятков километров. Возможно, это потомок тех брошенных котов и кошек, что остались в вымерших населенных пунктах...

После того, как добыча в региона была остановлена — сотни людей остались без работы и вместе с семьями, вынуждены были перебраться с насиженных мест в поисках лучшей доли.

О тех заброшенных посёлках, я как-нибудь расскажу отдельно... А пока давайте заглянем в зал подъёмных машин, где пылятся огромные ржавые механизмы.

Сложно поверить, что десятки тонн отменного металла просто валяются в тени открытого всем ветрам здания.

Осмотрев наземную часть комплекса я решил заглянуть в ствол и был крайне раздосадован, так как он оказался затоплен.

Поднимемся повыше?

Стоит сказать, что лестница наверх хоть и выглядела надёжно, но всё же ощутимо покачивалась при движении и руки, постоянно искавшие опоры в металле, потом ещё долго пахли железом.

Но виды того стоили.

Подняться, оказалось хорошей идеей, так как нам удалось высмотреть портал штольни, а значит, какую-то подземку мы всё же посмотрим!

Перед входом в подземелья — памятный камень. Автоматические переводчики не дали мне вменяемый текст, так что если среди читателей есть те, кто знает греческий язык, буду признателен хотя бы за примерный перевод.

А нам пора под землю!

Старые выработки, местами были укреплены деревянной крепью. Приямок и характерные следы на полу, свидетельствовали о том, что когда-то здесь шла узкоколейка железной дороги.

Скорее всего рельсы демонтировали ещё в годы работы шахты, такое часто встречается, когда с отработанных участков рельсы и шпалы переносят в зону активной добычи.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что мы находимся в очень старой части системы и многочисленные обвалы, были ещё одним тому подтверждением.

К сожалению, доступная часть выработок составила меньше 500 метров и мы довольно быстро управились с её осмотром. Конечно, если бы у нас было время и инструмент, можно было бы попробовать раскопать завал...

Вот только, стоит ли игра свеч? — ведь нижние горизонты рудника затоплены и чего-то грандиозного, дальше всё равно было не найти.

Кипр, горный район Тродос, 2017 год.

Среди лесистых горных склонов Закавказья протянулись ржавые рельсы узкоколейной железной дороги. Эти склоны изрезаны множеством шахт, штолен и тоннелей.

Многие из них до сих пор функционируют, но многие из-за естественных причин были оставлены. Мы решили отправиться в небольшое путешествие и пройти по заброшенной железной дороге, которая когда-то соединяла горные разработки с обогатительным комбинатом.

Начинаем мы наш поход со старого, обветшавшего железнодорожного моста, рельсы которого почти сразу же скрываются в темных недрах горы.

Тоннель построен в 1966 году, о чём свидетельствует надпись на облицовочной плитке над входом.

В самом начале первого тоннеля мы видим бетонный короб, но дальше нас ждут лишь голые скалы, рельсы и густая ржавая жижа, которая может поглотить наши ботинки.

Через некоторое расстояние тоннель заканчивается, и дальше продолжается узкоколейная железная дорога, вдоль которой стоят старые и ненужные локомотивы и грузовые вагоны.

Металлолом, покрытый ржавчиной, вряд ли вызовет интерес у кого-либо — это непростая задача — спускать его с крутых горных склонов.

В стороне от основного пути можно увидеть разветвление с устройством, которое, вероятно, предназначено для опрокидывания вагонеток.

Сюда, с обрыва сгружалась «пустая» порода.

Покинутая железная дорога всё ещё пролегает по склонам, иногда скрываясь в горных туннелях.

Вдоль железнодорожных путей проходит водоотводная труба, однако насосы уже давно не функционируют, и тоннели постепенно наполняются водой и жидкой грязью.

Хотя некоторые участки на удивление сухие.

Вот как выглядят пейзажи вокруг нас. В начале весны в Закавказье бывает сложно отличить от поздней осени, особенно если погода стоит осенняя.

С течением времени железная дорога всё больше приходит в запустение, и даже рельсы становятся едва различимыми под слоем грязи и опавшей листвы.

Дренажная труба тоже дальше не идёт.

А тоннель в итоге кончается столь глубокой трясиной из воды и глины, что дальше идти становится довольно опасно.

Однако это и не нужно, ведь по нашим картам через несколько километров путь по заброшенной железнодорожной ветке заканчивается у действующей горно-обогатительной фабрики.

Армения, 2019 год

Из нашего блога: https://t.me/nord_skif

Приморский край — стратегически важный регион, и с такими сложными соседями, как Китай и Япония, нужно было быть настороже. Поэтому Владивосток, Россия, веками превращался в неприступную крепость.

До революции здесь построили одну из самых мощных на тот момент систем фортов, а советский Владивостокский сектор береговой обороны пополнился многочисленными артиллерийскими батареями. Об одной из таких батарей я хочу вам рассказать.

Эта батарея примечательна тем, что находится на стыке двух эпох. Орудийные дворики и башни, насосная и силовой блок — детище советских лет. А вот командный пункт находится в помещениях дореволюционного форта № 10.

Также стоит отметить, что пушек типа МО-1-180 почти не осталось. «На позициях» они уцелели только здесь, но ещё несколько образцов можно увидеть в музейных экспозициях.

В начале тридцатых годов прошлого века было принято решение о возведении дополнительных береговых батарей для защиты подходов к Главной военно-морской базе Тихоокеанского флота в городе Владивостоке.

В 1932 году на острове Русский под руководством инженера Трошкина установили четыре 180-мм орудийные установки МО-1-180.

Батарея располагалась на западном склоне острова Шкота, откуда орудия могли вести огонь на расстояние до 37 километров. Установки разместили в бетонных казематированных орудийных блоках с защищёнными орудийными двориками.

В комплекс батареи входили четыре орудийных блока, насосная, силовой и командный блоки. Так как огневая позиция находилась недалеко от дореволюционного форта № 10 «Князя Олега» проекта 1910 года, то часть форта в целях экономии перестроили в командно-наблюдательный пункт батареи. Всё лучше, чем строить новый казематированный блок с нуля.

Кроме того, все элементы батареи были связаны между собой сетью коридоров, прорытых в скальных глубинах, находившихся значительно ниже орудийных блоков. Там же находился блок с насосами и артезианской скважиной.

В 1934 году батарея была включена в состав действующих батарей Владивостокского сектора береговой обороны и встала на боевое дежурство.

Её строительство продолжалось вплоть до начала Великой Отечественной войны. Впоследствии она стала частью 3-го Отдельного Артиллерийского Дивизиона. Расформирована после распада Советского Союза, приблизительно в 1997 году, вместе с другими башенными береговыми батареями Приморья.

За четверть века запустения окрестности десятого форта и береговой батареи превратились в настоящие джунгли. Густая листва надёжно скрывает орудия от постороннего взгляда, и чтобы увидеть орудия, приходится прогрызаться сквозь заросли. Впрочем, подобный антураж лишь добавляет объекту очарования.

Стоит сказать, что 982-я батарея признана памятником архитектуры и числится в каталоге под номером 2510023249. Уберегло ли её от вандалов? — частично.

В орудийных двориках металла практически не осталось. Частично уцелели защитные секции подачи снарядов и воздуховоды. Сохранность самих башен отличается от орудия к орудию. Где-то порезали бронеколпак, где-то разобрали казематную часть или покрыли металл граффити, а вот крайнюю башню, наоборот, облагородили и покрасили в зелёный цвет.

Любопытно, что в этом году входы в орудийные дворики закрыли, возможно, планируется превратить объект в музей. Хотя на сегодняшний день он всё же скорее заброшка, нежели музейная экспозиция.

На некотором отдалении от орудий находится командный пункт, размещенный в стенах форта №10. Первым на глаза попадается бетонный колодец, основание под установленную при модернизации радиолокационную станцию орудийной наводки. Сейчас, от неё остался лишь голый бетон.

А вот дальномерный пост сохранился значительно лучше. Это типовая рубка дальномера Б-19. Ещё несколько лет назад его можно было вращать, используя механизмы на ручном приводе внутри башни. Теперь, она стоит неподвижно.

Сохранилась также броневая рука командно-наблюдательного поста.

Закончив осмотр надземной части, отправляемся в подземную часть форта.

Сам форт сохранился плохо и в настоящий момент представляет собой пусть и исторические, но голые стены.

Из любопытного, можно обратить внимание на ниши под керосиновые лампы и закладные под отопительные печи.

Подъём к командно-наблюдательному посту.

Часть помещений затоплена по щиколотку.

На этом, наша небольшая экскурсия в прошлое — заканчивается. За кадром осталась глубокая потерна, что соединяет между собой батарею и командный пункт. В тот поход посмотреть её не вышло, но возможно, получится позже.

Спасибо за внимание!

Ночь. Заброшенный завод. Тревожное дыхание полумертвой промзоны — скрежет металла от порывов ветра и отдалённый раскатистый лай собак.

Полнолуние. Круглый прожектор луны позволяет идти без фонаря, но даже с таким помощником мне никак не удаётся найти вход под землю. Ещё раз сверяюсь со старой советской картой и убеждаюсь, что я на месте. Да где же оно?! Судя по метке, искомое, прямо под ногами...

Уже отчаявшись, начинаю просто шарить по земле и наконец-то в густой траве нахожу полузасыпанный деревянный щит, подняв который, вижу спуск под землю. Луч фонаря выхватывает из темноты лестницу — 5-6 метров под землю.

Должно быть что-то интересное, пора спускаться! На руках осталась добрая половина лестницы. Стряхнув ржавчину с перчаток я принялся осматривать убежище...

Этот заброшенный бункер был крайне необычным. Начнём с того, что он был круглым и маленьким. Единственное помещение с опорной колонной по центру. Примерное количество укрываемых — человек пятнадцать. Здесь даже не нашлось отдельной комнаты для фильтр-вентиляционной.

Из средств индивидуальной защиты — только старые советские противогазы ГП-4.

Окрашенные в коричневый цвет стены на самом деле ничто иное, как следы ржавчины. Это заброшенное убежище некоторое время стояло затопленным, и ржавые воды остались «краской» на его стенах…

Весь осмотр даже такого маленького убежища занимает больше часа (хотя большая часть времени уходит на неспешную, вдумчивую фотосъёмку). Ночь не бесконечная, и пора поднимать, к счастью, подъём на поверхность оказался более простым.

Вертикальная маршевая лестница вела к неприметному, закрытому на петельку изнутри сараю. Даже если бы я и опознал в сарае вход в убежище, мне всё равно пришлось бы спускаться через вентиляционную шахту… Что же, найти удобный путь наверх уже хорошо!

Убежища, построенные в годы войны и ранний послевоенный период, небольшие, но интересные с точки зрения истории. В это непростое для страны время СССР если и строил масштабные подземные сооружения, то лишь для верховного командования и средств связи...

Больше такого контента в авторском блоге нашей команды: https://t.me/nord_skif