Пра-прадедушка компьютеров

В течение долгих лет перфокарты служили основными носителями для хранения и обработки информации. Перфокарты – предки дискет, дисков, винчестеров, флеш-памяти. Но появились они вовсе не с изобретением первых компьютеров, а гораздо раньше, в самом начале XIX века…

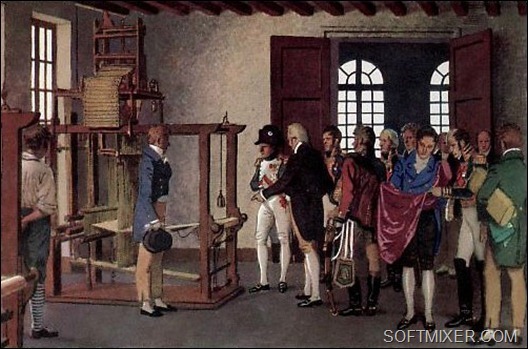

12 апреля 1805 года император Наполеон Бонапарт с супругой посетили Лион. Крупнейший в стране центр ткачества в XVI–XVIII веках изрядно пострадал от Революции и пребывал в плачевном состоянии.

Большинство мануфактур разорились, производство стояло, а международный рынок все больше заполнял английский текстиль. Желая поддержать лионских мастеров, в 1804 году Наполеон разместил здесь крупный заказ на сукно, а годом позже прибыл в город лично.

В ходе визита император посетил мастерскую некоего Жозефа Жаккара, изобретателя, где императору продемонстрировали удивительную машину. Установленная поверх обыкновенного ткацкого станка громада позвякивала длинной лентой из дырчатых жестяных пластин, а из станка тянулось, накручиваясь на вал, шелковое полотно с изысканнейшим узором.

При этом никакого мастера не требовалось: машина работала сама по себе, а обслуживать ее, как объяснили императору, вполне мог даже подмастерье.

Наполеону машина понравилась. Несколькими днями позже он распорядился передать патент Жаккара на ткацкую машину в общественное пользование, самому же изобретателю положить ежегодную пенсию в 3000 франков и право получать небольшое, в 50 франков, отчисление с каждого станка во Франции, на котором стояла его машина.

Впрочем, в итоге это отчисление сложилось в весомую сумму – к 1812 году новым приспособлением было оборудовано 18000 ткацких станков, а к 1825-му – уже 30000.

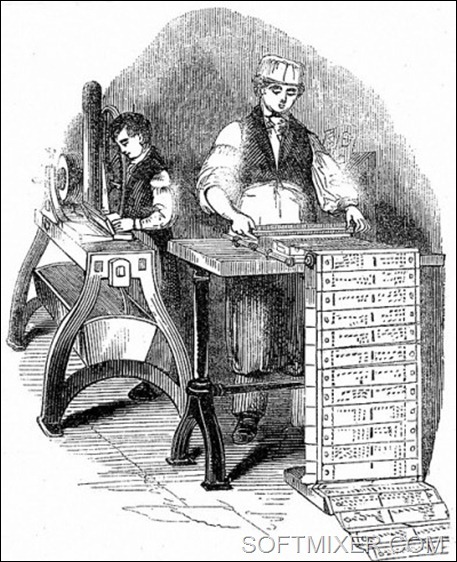

1728 год — станок Фалькона

Жан-Батист Фалькон создал свою машину на основе первого подобного станка конструкции Базиля Бушона. Он первым придумал систему картонных перфокарт, связанных в цепь.

Изобретатель прожил остаток дней в достатке, умер он в 1834 году, а шесть лет спустя благодарные горожане Лиона поставили Жаккару памятник на том самом месте, где когда-то была его мастерская. Жаккарова (или, в старой транскрипции, «жаккардова») машина была важным кирпичиком в фундаменте промышленной революции, не менее важным, чем железная дорога или паровой котел.

Но не все в этой истории просто и безоблачно. Например, «благодарные» лионцы, впоследствии почтившие Жаккара памятником, сломали его первый незаконченный станок и несколько раз покушались на его жизнь. Да и машину, если говорить по правде, изобрел вовсе не он.

Как работала машина

Для понимания революционной новизны изобретения необходимо в общих чертах представлять принцип работы ткацкого станка. Если рассмотреть ткань, можно увидеть, что она состоит из плотно переплетенных продольных и поперечных нитей. В процессе изготовления продольные нити (основа) протягиваются вдоль станка; половина из них через одну крепятся к рамке-«ремизке», другая половина– к другой такой же рамке.

Эти две рамки перемещаются вверх-вниз друг относительно друг друга, разводя нити основы, и в образовавшийся зев туда-сюда снует челнок, тянущий поперечную нить (утЧк). В результате получается простейшее полотно с нитями, переплетенными через одну.

Рамок-ремизок может быть больше двух, и двигаться они могут в сложной последовательности, поднимая или опуская нити группами, отчего на поверхности ткани образуется узор. Но количество рамок все равно невелико, редко когда бывает больше 32, поэтому узор получается простым, регулярно повторяющимся.

На жаккардовом станке рамок нет вообще. Каждая нить может перемещаться отдельно от других с помощью цепляющего ее стержня с кольцом. Поэтому на полотне можно выткать узор любой степени сложности, даже картину.

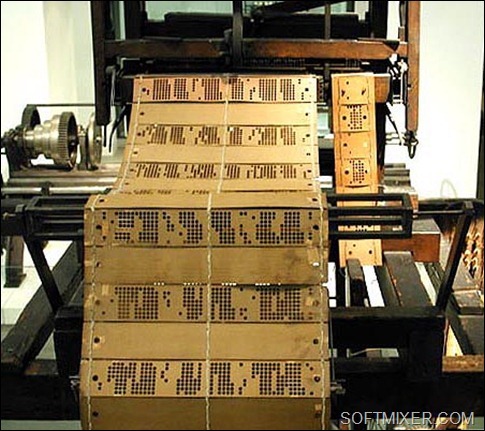

Последовательность движения нитей задается с помощью длинной зацикленной ленты перфокарт, каждая карта соответствует одному проходу челнока. Карта прижимается к «считывающим» проволочным щупам, часть из них уходит в отверстия и остается неподвижной, остальные утапливаются картой вниз. Щупы связаны со стержнями, управляющими движением нитей.

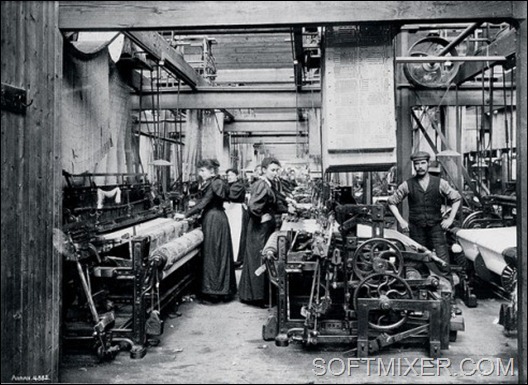

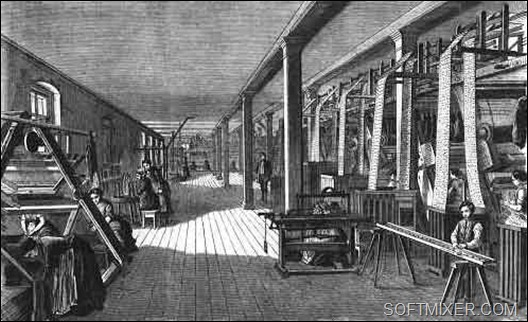

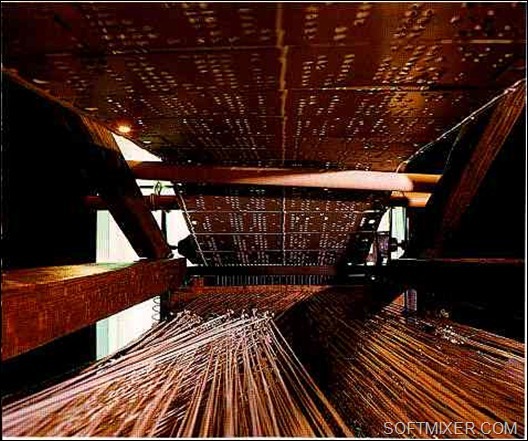

1900 год — ткацкий цех

Этот снимок сделан более века назад в заводском цеху ткацкой фабрики города Дарвела (Восточный Эйршир, Шотландия). Многие ткацкие цеха выглядят так и по сей день – не потому что хозяева фабрик жалеют средства на модернизацию, а потому что жаккардовы станки тех лет по-прежнему остаются наиболее универсальными и удобными.

Сложноузорчатые холсты умели ткать и до Жаккара, но это было по силам только лучшим мастерам, и работа была адская. Внутрь станка забирался работник-дергальщик и по команде мастера вручную поднимал или опускал отдельные нити основы, количество которых иногда исчислялось сотнями.

Процесс был очень медленным, требовал постоянно сосредоточенного внимания, и неизбежно случались ошибки. Кроме того, переоснащение станка с одного сложноузорчатого холста на другую работу растягивалось иногда на многие дни.

Станок Жаккара делал работу быстро, без ошибок – и сам. Единственным трудным делом теперь было набивать перфокарты. На производство одного комплекта уходили недели, зато однажды изготовленные карты могли использоваться снова и снова.

Челночный станок

В начале XIX века основным видом автоматического ткацкого устройства был челночный станок. Конструкция его была довольно проста: вертикально натягивались нити основы, а пулеобразный челнок летал между ними туда и обратно, протаскивая через основу поперечную (уточную) нить.

Испокон веков челнок протаскивался руками, в XVIII веке этот процесс был автоматизирован; челнок «выстреливался» с одной стороны, принимался другой, разворачивался – и процесс повторялся. Зев (расстояние между нитями основы) для пролета челнока обеспечивался с помощью бердо – ткацкого гребня, который отделял одну часть нитей основы от другой и приподнимал ее.

Предшественники

Как уже говорилось, «умный станок» придумал не Жаккар – он лишь доработал изобретения своих предшественников. В 1725 году, за четверть века до рождения Жозефа Жаккара, первое подобное устройство создал лионский ткач Базиль Бушон. Станок Бушона управлялся перфорированной бумажной лентой, где каждому проходу челнока соответствовал один ряд отверстий. Однако отверстий было мало, поэтому устройство меняло положение лишь небольшого числа отдельных нитей.

Следующего изобретателя, пытавшегося усовершенствовать ткацкий станок, звали Жан-Батист Фалькон. Он заменил ленту небольшими листами картона, связанными за углы в цепь; на каждом листе отверстия располагались уже в несколько рядов и могли управлять большим числом нитей. Станок Фалькона оказался успешнее предыдущего, и хотя он не получил широкого распространения, в течение жизни мастер успел продать около 40 экземпляров.

Третьим, кто взялся доводить ткацкий станок до ума, был изобретатель Жак де Вокансон, который в 1741 году был назначен инспектором шелкоткацких мануфактур. Вокансон работал над своей машиной много лет, однако его изобретение не имело успеха: слишком сложное и дорогое в изготовлении устройство по-прежнему могло управлять относительно небольшим числом нитей, и ткань с незамысловатым узором не окупала стоимости оборудования.

Удачи и неудачи Жозефа Жаккара

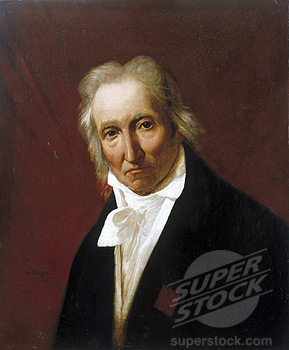

Жозеф Мари Жаккар родился в 1752 году в предместье Лиона в семье потомственных канутов – ткачей, работавших с шелком. Он был обучен всем премудростям ремесла, помогал отцу в мастерской и после смерти родителя унаследовал дело, однако ткачеством занялся далеко не сразу.

Жозеф успел сменить множество профессий, был судим за долги, женился, а после осады Лиона ушел солдатом с революционной армией, взяв с собой шестнадцатилетнего сына. И лишь после того как сын погиб в одном из сражений, Жаккар решил вернуться к фамильному делу.

Он возвратился в Лион и открыл ткацкую мастерскую. Однако бизнес был не слишком успешен, и Жаккар увлекся изобретательством. Он решил сделать машину, которая превзошла бы творения Бушона и Фалькона, была бы достаточно простой и дешевой и при этом могла делать шелковое полотно, не уступающее по качеству сотканному вручную. Поначалу конструкции, выходившие из-под его рук, были не слишком удачными.

Первая машина Жаккара, которая заработала как надо, делала не шелк, а… рыбацкие сети. В газете он прочел, что английское Королевское общество поддержки искусств объявило конкурс на изготовление такого приспособления. Награду от британцев он так и не получил, однако его детищем заинтересовались во Франции и даже пригласили на промышленную выставку в Париж. Это была знаковая поездка.

Во-первых, на Жаккара обратили внимание, он обзавелся нужными связями и даже раздобыл денег на дальнейшие изыскания, а во-вторых, он посетил Музей искусств и ремесел, где стоял ткацкий станок Жака де Вокансона. Жаккар увидел его, и недостающие детали встали на свои места в его воображении: он понял, как должна работать его машина.

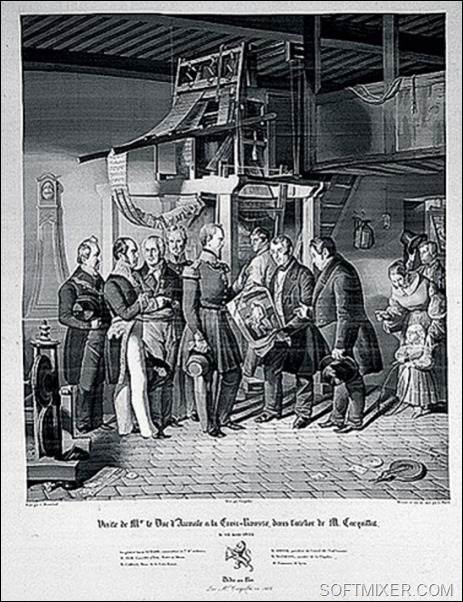

1841 год — ткацкая мастерская Каркилля

Тканый рисунок (сделан в 1844 году) изображает сцену, произошедшую 24 августа 1841 года. Месье Каркилля, владелец мастерской, дарит герцогу д’Омалю полотно с портретом Жозефа Мари Жаккара, вытканное таким же образом в 1839 году. Тонкость работы невероятна: детали мельче, чем на гравюрах.

Невероятная точность станка Жаккара.

Известная картина «Визит герцога д’Омаля в ткацкую мастерскую господина Каркилля»– это не гравюра, как может показаться, – рисунок полностью выткан на станке, оборудованном жаккардовой машиной. Размер холста– 109 х 87 см, работу выполнил собственноручно мастер Мишель-Мари Каркилля для фирмы «Дидье, Пти и Си».

Процесс mis en carte, или программирования, изображения на перфокартах, длился много месяцев, причем занимались этим несколько человек, а само изготовление полотна заняло восемь часов. Лента из 24000 (более тысячи двоичных ячеек на каждой) перфокарт была длиной в милю.

Картину воспроизводили только по специальным заказам, известно о нескольких полотнах подобного типа, хранящихся в разных музеях мира.

А один вытканный таким образом портрет Жаккара заказал себе декан кафедры математики Кембриджского университета Чарльз Бэббидж. К слову, герцог д’Омаль, изображенный на полотне, – не кто иной как младший сын последнего короля Франции Луи-Филиппа I.

Своими разработками Жаккар привлек к себе внимание не только парижских академиков. Лионские ткачи быстро смекнули, какую угрозу таит в себе новое изобретение. В Лионе, население которого к началу XIX века едва ли насчитывало 100000, в ткацкой промышленности работало более 30000 человек – то есть каждый третий житель города был если не мастером, то работником или подмастерьем при ткацкой мастерской. Попытка упростить процесс изготовления тканей лишила бы многих работы.

В итоге одним прекрасным утром в мастерскую Жаккара пришла толпа и сломала все то, что он строил. Самому изобретателю строго наказали оставить недоброе и заняться ремеслом, по примеру покойного отца. Вопреки увещеваниям братьев по цеху Жаккар не бросил своих изысканий, однако теперь ему приходилось работать скрытно, и следующую машину он закончил только к 1804 году.

Жаккар получил патент и даже медаль, однако самостоятельно торговать «умными» станками остерегся и по совету негоцианта Габриэля Детилле нижайше просил императора передать изобретение в общественную собственность города Лиона. Император удовлетворил просьбу, а изобретателя наградил. Окончание истории вам известно.

Эпоха перфокарт

Сам принцип жаккардовой машины – возможность менять последовательность работы станка, загружая в него новые карты – был революционным. Сейчас мы называем это словом «программирование». Очередность действий для жаккардовой машины задавалась двоичной последовательностью: есть отверстие – нет отверстия.

Вскоре после того как жаккардова машина получила широкое распространение, перфорированные карты (а также перфорированные ленты и диски) стали применять в разнообразных устройствах.

Но, пожалуй, самое известное из таких изобретений– и самое знаковое на пути от ткацкого станка к компьютеру– это «аналитическая машина» Чарльза Бэббиджа. В 1834 году Бэббидж, математик, вдохновленный опытом Жаккара с перфокартами, начал работу над автоматическим устройством для выполнения широкого спектра математических задач.

До этого он имел неудачный опыт постройки «разностной машины», громоздкого 14-тонного чудовища, заполненного шестеренками; принцип обработки цифровых данных с помощью шестеренок использовался со времен Паскаля, и вот теперь на смену им должны были прийти перфокарты.

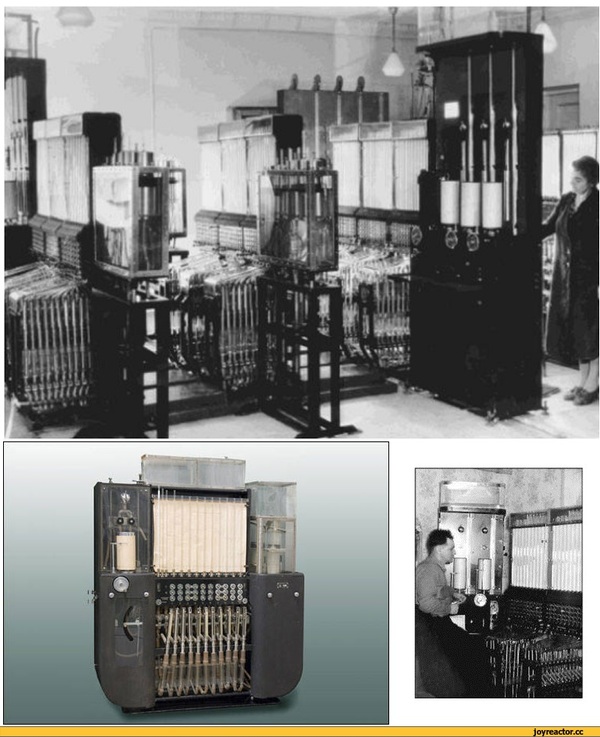

1824 год — разностная машина Бэббиджа

Первый опыт постройки Чарльзом Бэббиджем аналитической машины был неудачным. Громоздкое механическое устройство, представляющее собой совокупность валов и шестерней, вычисляло довольно точно, но требовало слишком сложного обслуживания и высокой квалификации оператора

В аналитической машине присутствовало все, что есть в современном компьютере: процессор для выполнения математических операций («мельница»), память («склад»), где хранились значения переменных и промежуточные результаты операций, было центральное управляющее устройство, которое также выполняло функции ввода-вывода.

В аналитической машине должны были использоваться перфокарты двух типов: большого формата, для хранения чисел, и поменьше – программные. Бэббидж работал над своим изобретением 17 лет, но так и не смог его закончить – не хватило денег. Действующую модель «аналитической машины» Бэббиджа построили только в 1906 году, поэтому непосредственным предшественником компьютеров стала не она, а устройства, называемые табуляторами.

Табулятор – это машина для обработки больших объемов статистической информации, текстовой и цифровой; информация вводилась в табулятор при помощи огромного количества перфокарт. Первые табуляторы были разработаны и созданы для нужд американского офиса переписи населения, но вскоре их использовали уже для решения самых разных задач.

С самого начала одним из лидеров в этой сфере стала компания Германа Холлерита, человека, который изобрел и изготовил в 1890 году первую электронную табулирующую машину. В 1924 году компания Холлерита была переименована в IBM.

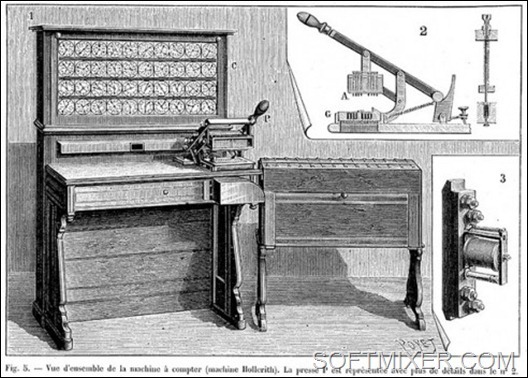

1890 год — табулятор Холлерита

Табулирующая машина Германа Холлерита была построена для обработки результатов всеамериканской переписи населения 1890 года. Но оказалось, что возможности машины выходят далеко за рамки поставленной задачи.

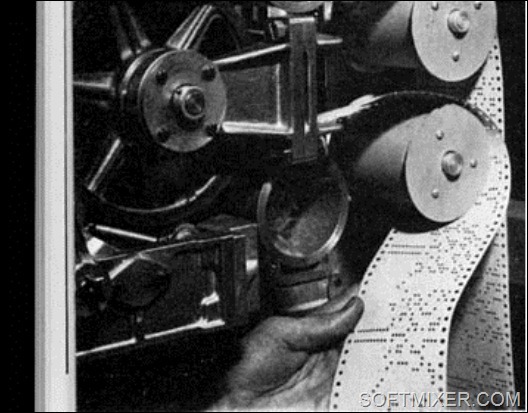

Когда на смену табуляторам пришли первые ЭВМ, принцип управления с помощью перфокарт сохранился и здесь. Куда удобнее было загружать в машину данные и программы с помощью карточек, нежели переключая многочисленные тумблеры.

Кое-где перфокарты используются и по сей день. Таким образом, почти 200 лет главным языком, на котором человек общался с «умными» машинами, оставался язык перфокарт.