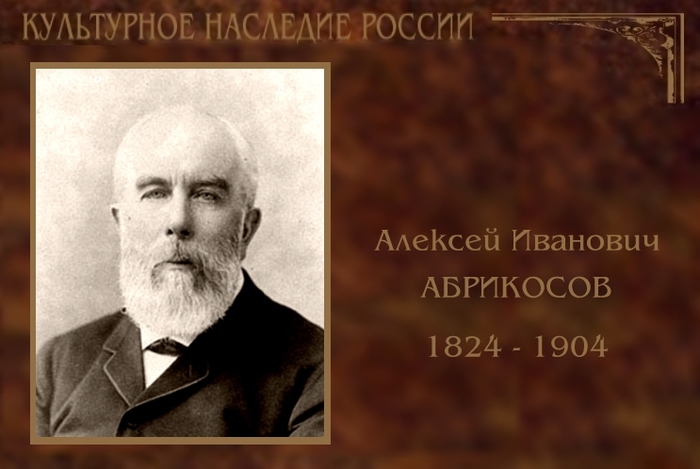

В этот день скончался русский предприниматель, фабрикант Алексей Иванович Абрикосов.

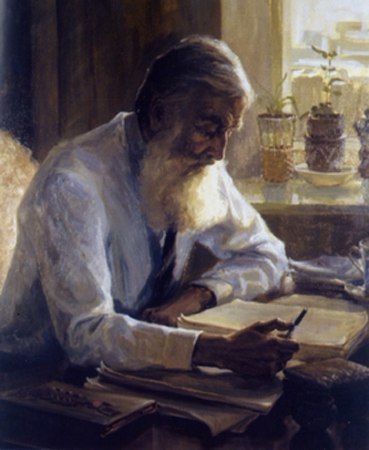

История рода Абрикосовых начинается в селе Троицкое Пензенской губернии. У местных помещиков Левашовых был талантливый крепостной, умевший просто блестяще делать варенье и другие сладости. Звали его Степан Николаев. Особенно ему удавалась абрикосовая пастила, славившаяся на весь уезд. Заметив его успех, барыня отправила его на заработки в Москву.

Николаев вместе с семьей организовал собственное производство конфет и варенья, а также небольшую лавку. Помощниками ему стали сыновья Иван и Василий. Дела вскоре пошли на лад, и их мастерство признали уже в Москве. Постепенно у них появилась собственная клиентская база: они в основном выполняли заказы на праздники и свадьбы.

В 1812 году Степан Николаев умер, оставив неплохо организованное дело сыновьям. Возглавил его, Иван Степанович — человек, не лишенный авантюризма. Развивая семейный бизнес в пострадавшей от войны Москве, он так преуспел, что начал увеличивать штат.

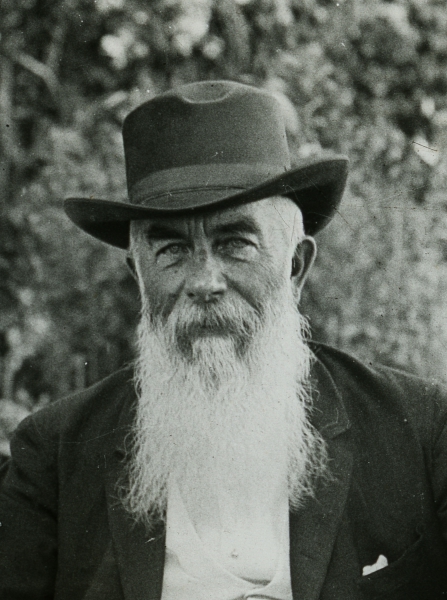

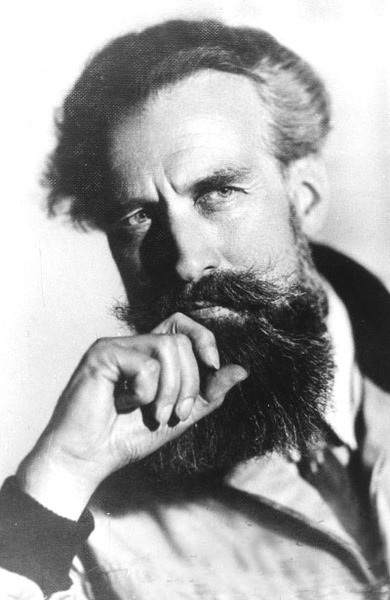

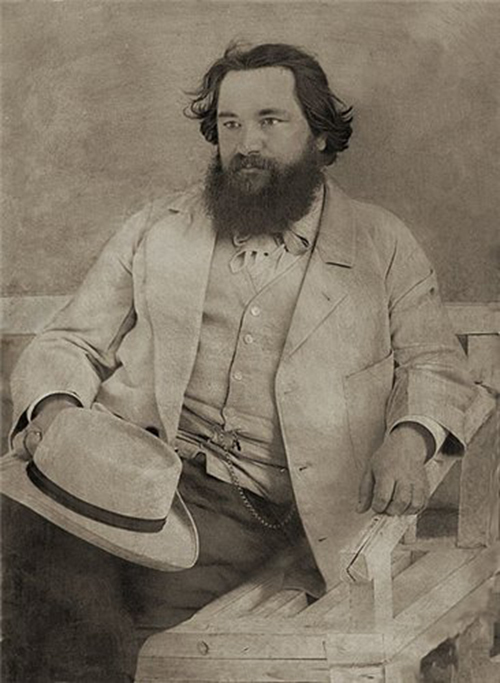

В 1824 году у Ивана Абрикосова (фамилию они поменяли в 1814) родился сын Алексей. Когда ему исполнилось 11 лет, отец отправил его в Практическую академию коммерческих наук. Судя по воспоминаниям, Алексей старался хорошо учиться и демонстрировал блестящий ум — в общем, подавал большие надежды. Он мог надеяться на успешное окончание академии и продолжение учебы в университете, но все вышло совершенно иначе.

В 1838 году Абрикосов-старший столкнулся с кризисом и за обучение сына платить больше не мог. Алексей отправился со студенческой скамьи на работу в контору Гофмана, который торговал сахаром и был поставщиком отца Алексея.

Работал он, судя по всему, хорошо: после смерти главного бухгалтера конторы Гофман назначил на его место именно Алексея, и будущий предприниматель справился с должностью. Заработок он тратил по минимуму, чтобы собрать капитал на собственное дело. В 1847 году он решил уволиться и начать работать самостоятельно. Гофман поддержал бывшего помощника деньгами, советами и связями, а еще помог получить кредит в банке. Так Абрикосов смог приступить к созданию собственного кондитерского бизнеса, который в будущем станет империей.

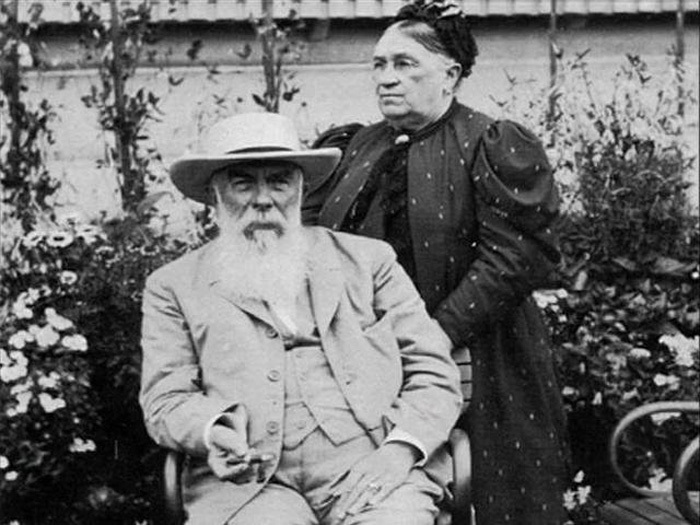

В 1849 году Абрикосов женился на Агриппине Алексеевне Мусатовой, дочери табачного фабриканта. Всю жизнь она была настоящей опорой для мужа. Еще от этого брака Алексей получил пять тысяч рублей приданого, которые пустил на развитие бизнеса. У Абрикосова работало уже около 25 человек, но им нужен был постоянный контроль. Многие функции нельзя было никому перепоручать: например, поставками свежих ягод Алексей Иванович занимался сам.

Алексей Иванович начал свою деятельность в качестве купца третьей гильдии: им он числился еще в 1852 году. В 1867 году он уже входил в первую гильдию.

С ростом прибыли Алексей Иванович всерьез стал создавать собственный бренд. Рецептура и уникальные подходы у него уже были, и одним из главных направлений его деятельности стала реклама. Большей частью его аудитории были дети, и Абрикосов учитывал их интересы в продвижении сладостей. Продукцию стали отпускать в красивых коробках, где можно было найти вкладыши, открытки, головоломки, посвященные какому-то событию или личности.

Абрикосов придумал чуть ли не русский «Киндер Сюрприз», когда о подобном еще никто не задумывался. По словам одного из потомков предпринимателя, Дмитрия Петровича Абрикосова, внутри шоколадных яиц, производимых фирмой, были спрятаны игрушки из бумаги или красивые картинки. Впрочем, не одними «Киндер Сюрпризами» жил бизнес Алексея Ивановича. Он первым стал выпускать всем известные фигурки шоколадных зайцев и Дедов Морозов, запакованных в фольгу.

Разнообразные по форме, с оригинальными рисунками, металлические, картонные, деревянные, обтянутые бархатом коробки, стеклянные банки, бумажные этикетки и обертки не только помогали эффективной реализации, к примеру, конфет или шоколада — потребитель зачастую хранил их, уже пустыми, долгие годы.

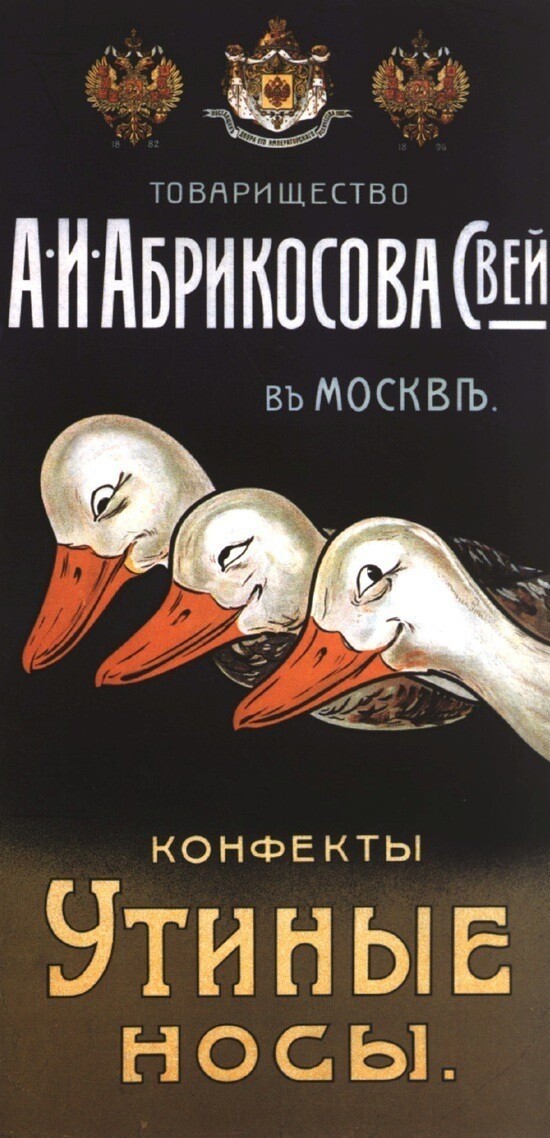

Предприниматель использовал для продвижения и обычную рекламу: информация о новинках появлялась во всевозможных газетах. О сладостях сообщали афиши, каталоги, буклеты, плакаты — причем реклама шла от лица вымышленных персонажей и разных зверей. Алексей Иванович был новатором в своем деле и сочетал оригинальные русские рецепты — огромное разнообразие варенья и пастилы — с привезенными из-за границы. В ассортименте было более 700 наименований, и часть из них мы знаем до сих пор: например, те же «Гусиные лапки».

К 1870-м годам дело было налажено, и Абрикосов мог обратить внимание на другие направления.

В 1872 году Абрикосов решил обзавестись собственной фабрикой. Тогда продукция производилась в специальном кондитерском цеху, но масштабы деятельности росли, да и промышленная революция заставляла задуматься об автоматизации. Фабрика была официально открыта в 1873 году, ее мощности хватало для актуального масштаба деятельности предприятия, а оборудована она была по последнему слову техники, в том числе и паровыми машинами. В дальнейшем Алексей Иванович введет традицию улучшать ее оснастку каждые 10 лет.

Условия труда на фабрике Абрикосова, судя по всему, были вполне лояльными по отношению к рабочим. Мужчинам платили 550 рублей в год, зарплата женщин была ниже, но тоже достаточно высокой по тогдашним меркам. Алексей Иванович не заставлял людей работать по 14 часов в день, но дисциплина была очень строгой, и, по всей видимости, за проступки рабочих сурово наказывали. Потерять работу можно было из-за пьянства: Абрикосов этого не любил.

Как и было положено в те времена, рабочим предоставлялось жилье, бесплатное питание и услуги врача, а на праздники дарили подарки со сладостями. Благодаря Агриппине Алексеевне здесь появился детский сад.

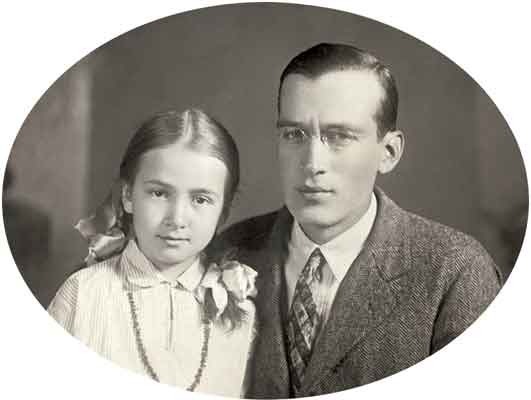

В 1874 году Абрикосов решил передать семейную фабрику сыновьям. Они с детства были заняты на предприятии и, повзрослев, хорошо понимали особенности работы. Похоже, речь не шла о том, что предприниматель полностью отходит от дел, — просто он решил подготовить наследников к управлению, а сам продолжил курировать работу предприятия.

В 1874 году Алексей Иванович построил еще одну фабрику в Симферополе. Позже здесь было куплено садовое хозяйство, которое должно было обеспечить предприятие фруктами. Так Абрикосов смог активнее действовать в регионе и создать предпосылки к тому, чтобы постепенно отказаться от огромного количества поставщиков. В лучшие годы на Крымской фабрике было занято около 2000 рабочих, а техническое оснащение и масштабы деятельности сделали ее одной из лучших в империи.

Один из сыновей предпринимателя Владимир Алексеевич, вместе со специалистами изучил особенности консервирования фруктов и овощей и добился значительных результатов. В 1895 году к Крымской фабрике докупили сахарный завод, а производство в этом регионе позволило оставить конкурентов далеко позади.

Остальные сыновья Алексея Ивановича также оправдывали доверие отца, с успехом выполняя возложенные на них функции. Иван Алексеевич, который должен был расширять семейный бизнес, открывал новые и новые магазины, располагая их в самых популярных местах Москвы, в том числе и в Солодовниковском пассаже.

Находчивые Абрикосовы знали, чем завлечь покупателей, и придумывали для продвижения оригинальные приемы. В 1880 году в газетах распространился слух, что в одном из магазинов сети Абрикосовых все женщины блондинки, а в другом — брюнетки. На деле это было не так, но клиентов стало больше.

В 1862 году Алексея Ивановича выбрали председателем совета Практической академии коммерческих наук, которую он в свое время не успел окончить. Одним из главных деяний Алексея Ивановича на этом посту было уже описанное открытие банка Московского купеческого общества взаимного кредита. Долгое время это был один из крупнейших банков в Москве, а 5% прибыли он отдавал академии, которая волей Абрикосова входила в число его учредителей.

Абрикосов стремился сделать экономическое образование доступным для всех и запускал различные стипендиальные программы. За время его руководства в академии выучилась целая плеяда известных людей: наследники крупных купеческих родов, будущие видные финансисты, даже режиссеры и архитекторы. Экономический акцент не сужал кругозор студентов — здесь изучались и другие дисциплины, а уклон был на иностранные языки.

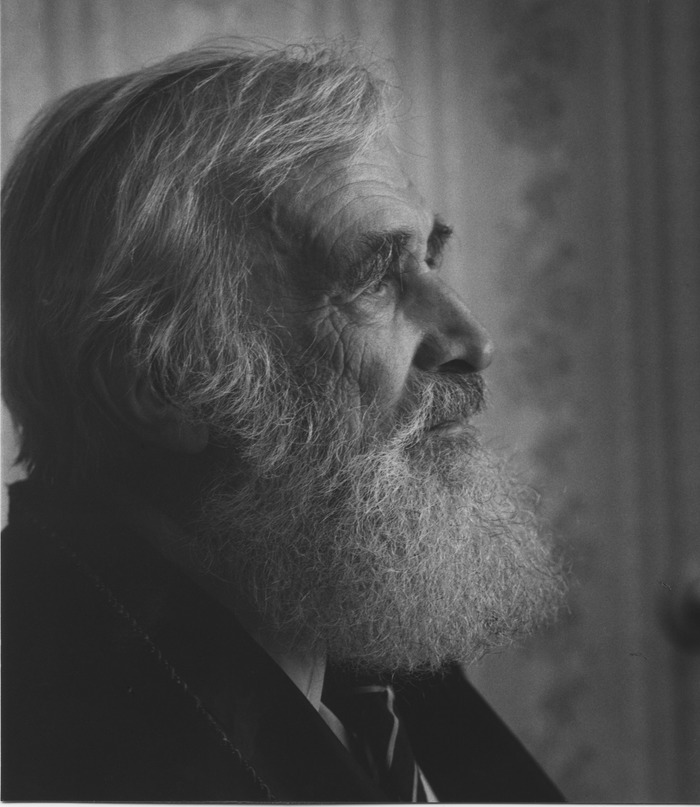

В 1899 году обороты фирмы составляли около 1,5 млн рублей в год, а качество продукции позволило Алексею Ивановичу заслужить всевозможные почести, начиная от звания Поставщика двора Его Императорского Величества и закачивая чином статского советника. Это был пик его карьеры: все о нем говорили и отмечали его достижения.

У предпринимателя было 22 ребенка, а в начале 1900-х клан Абрикосовых, по мнению некоторых исследователей, насчитывал более 100 человек.

Для своих внуков Алексей Иванович и Агриппина Александровна построили усадьбу под Москвой, которую так и называли – Внуково

Во время Крымской войны Абрикосов делал ежегодные 100-рублевые пожертвования госпиталям и ополчению. Позднее стал членом комитета по оказанию помощи семьям убитых и раненных в войне с Турцией, в 1880 году вошёл в состав Совета Дома московского купеческого общества для бесплатных квартир. Служил старостой Успенского храма на Покровке.

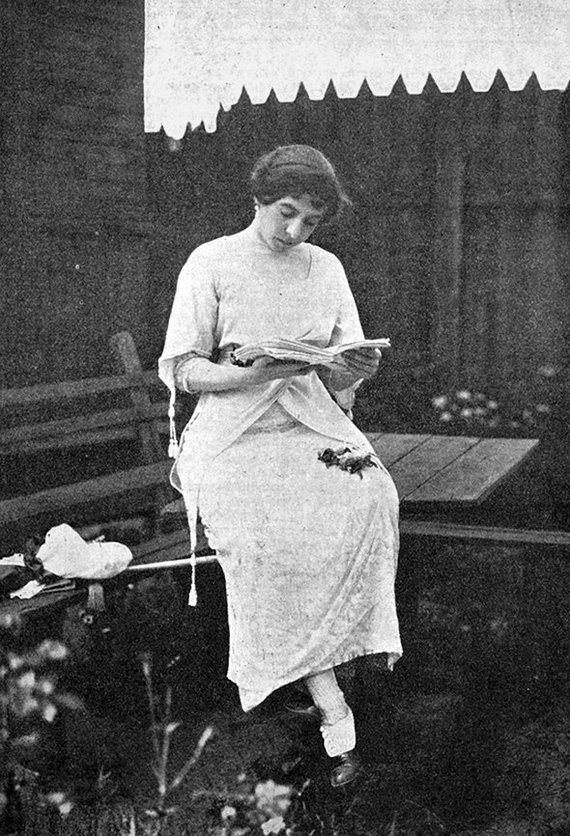

Его супруга в конце 1889 года открыла бесплатный родильный приют и женскую больницу с «постоянными кроватями А. А. Абрикосовой». Агриппина Алексеевна Абрикосова завещала городу 100 000 рублей на устройство родильного приюта. По решению Московской городской управы новый родильный приют стал официально носить имя Агриппины Алексеевны. После революции его переименовали в роддом имени Н. К. Крупской, в 1994 году ему вернули законное имя.

В 1904 году не стало и Алексея Ивановича. После себя он оставил крупный кондитерский концерн и множество наследников, среди которых были и внуки и даже правнуки.

Последним главой предприятия стал Сергей Николаевич Абрикосов, семейный бизнес при нем вновь стал набирать обороты. За годы руководства Сергей Николаевич переоборудовал производство, открыл несколько филиалов фабрик и при этом еще активно действовал на общественных началах. Национализация предприятий после прихода к власти большевиков поставила точку в истории Абрикосовых как кондитерских фабрикантов. Пути прежде сплоченного рода разошлись. Сергей Николаевич эмигрировал в Париж.

Идеи Абрикосова используются в кондитерском бизнесе и сейчас, а некоторые вообще утекли за границу: иностранные компании применяют их в том числе для выхода на российский рынок.