Продолжение публикации писем с войны. Дебальцево...

Рассказ третий. Константин.

Часть вторая.

Дебальцевский рейд

Печать 7-го гвардейского

кавалерийского корпуса

52-го гвардейского

кавалерийского полка

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Милая моя Татьяна Степановна!

Здравствуй!

Здравствуйте деточки мои золотые,

Галчонок и Людмилка!

Пишет вам потерявшийся твой супруг и ваш папка Костя. Простите меня за столь долгое молчание, но мы только-только вернулись из рейда, который завершился в конце зимы. Мы совершили нечто невероятное!

После победы под Сталинградом, нам дали на отдых буквально три дня и нас перебросили под город Д (далее было заштриховано военной цензурой, по данным архива Министерства Обороны РФ данная воинская часть была переброшена под Дебальцево - прим. автора), где весь наш кав.корпус направили в поход по тылам немцев. Цель была следующей: уничтожение всей живой силы немцев в Ворошиловградской (Ныне Луганской - прим. автора) области на Донбассе. Первым делом мы освободили от немцев город Ворошиловград!

Видели бы вы, мои родные, как радовались горожане нашему внезапному прибытию, прибытию целого кавалерийского корпуса! И как драпала, куда глаза глядят, немчура!

Рейд наш был затяжной, вы себе не представляете, каким сюрпризом для немцев было наше внезапное появление то там, то тут! Мы их везде захватывали врасплох!

У нас была задача, пленных не брать, – потому уничтожали мы этих грабителей земли русской, как и подобает кавалеристу, – шашкой и пулей!

Жаль, что на Донбасской земле нет лесов, одни лесополосы, то есть нам нельзя остаться здесь в качестве «партизанов» и продолжать начатое нами дело, и мы вынуждены безостановочно двигаться вперед!

И вот, спустя месяц наш поход завершился.

Позади нас взорванные водокачки, склады с боеприпасами и топливом, тысячи уничтоженных

Состав 7 кавалерийского корпуса:

фашистов, а впереди – небольшой отдых. Он нам очень нужен. Устали все.

Наш корпус и наша дивизия переименованы и получили звание «Гвардейских»! Нашей радости и гордости нет предела!

Дорогие мои, милые мои девочки, прошу Вас, живите все дружно, не ссорьтесь, не обижайте друг друга, ведь ссора делает чужими даже близких людей! Помните, что все, чтобы Вам мама не говорила, она желает только одного, чтобы из Вас получились настоящие люди, настоящие и никакие иные! Потому слушайтесь мамы! Скоро лето, думаю, что Вы будете помогать дедушке с бабушкой на пасеке!

Помните, что Вам жить после нас и учить своих детей, значит надо не забывать много читать и писать, ну и рисовать, конечно же.

Прежде чем бежать играть, сперва подумай, не нужна ли твоя помощь кому-то из взрослых, потому что сейчас у взрослых жизнь тратится только на то, чтобы мы смогли победить проклятого фашиста! И, конечно же, всегда делай, что тебе поручили матушка с бабушкой, а потом и поиграть можно, конечно. Всегда спросите у мамы разрешения, прежде чем что-то сделать, даже помощь какую.

Целую Вас всех, Ваш папка, гвардии сержант Боровой Константин Григорьевич.

11 марта 1943 года. г. Ворошиловград

------------

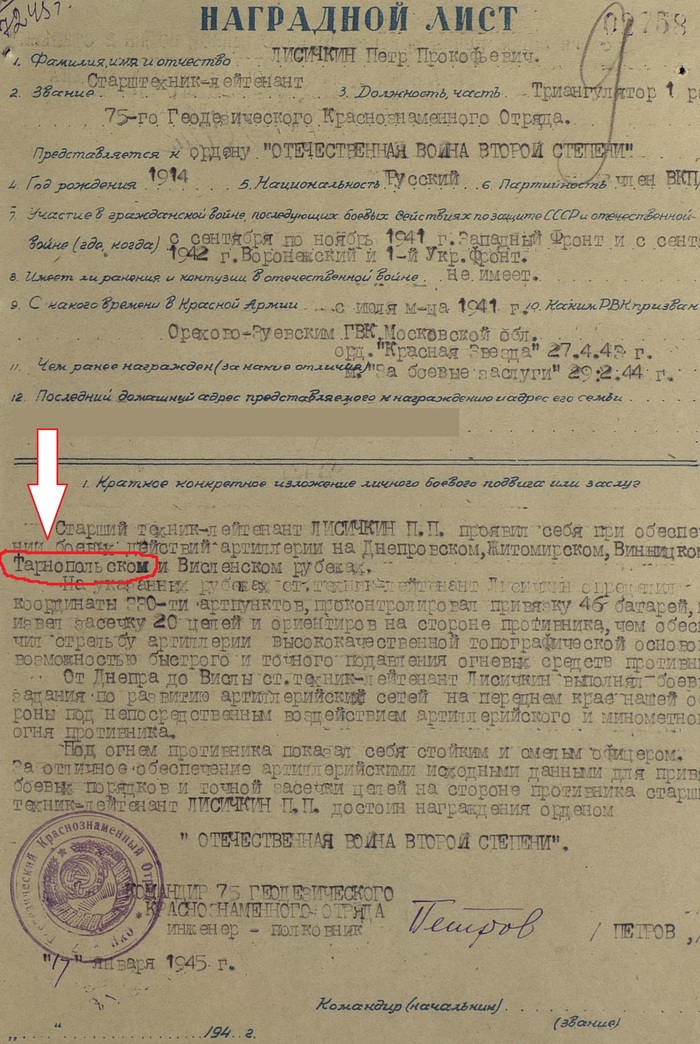

Приказ по 52-му Гвардейскому кавалерийскому полку

14-й Гвардейской кавалерийской дивизии.

16 октября 1943 года. № 013-Н.

Действующая Армия.

От имени Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик,

Н А Г Р А Ж Д А Ю:

Медалью «За Отвагу»

Командира отделения 2-го эскадрона гвардии сержанта Борового Константина Григорьевича.

За то, что он в бою за хутор Зазыбье 04.10.1943 г., ведя в атаку свое отделение, первым ворвался в окопы противника и огнем из автомата уничтожил 3 немецких солдат.

Потом подавил с помощью ручных гранат огневую (пулеметную) точку противника, чем вывел из-под обстрела свое отделение, которое в итоге выполнило приказ без потерь.

1905 года рождения, беспартийный, украинец, призван в РККА Сталинским РВК Фрунзенской области.

Командир 52 ГВ.КАВПОЛКА

Гвардии майор Нелидов.

--------------

Рассказ третий. Константин.

Часть третья.

Белорусский излом

Печать 7-го гвардейского

кавалерийского корпуса

52-го гвардейского

кавалерийского полка

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Здравствуйте, дорогие мои, родные мои девчушки, Танюшка, Людмилка и Галюшка! Мамуля и папа!

Разрешите мне вам передать свой фронтовой, пламенный и незабываемый привет и массу наилучших пожеланий в вашей одной жизни.

Дорогая мамуля!

Вчера я получил ваше письмо, которое сильно на меня подействовало.

Мама, я сочувствую всем вашим трудностям, вашему горю-горькому, но мне ведь тоже тяжко… тяжко передать, что сейчас я на войне, где жизнь считают даже не по минутам, а по секундам..

Я также сильно переживаю о смерти твоего папы, моего деда. Я также самое не сплю ночами, ибо нельзя, война, артобстрелы, погибают мои товарищи и прочее. Так что, мамочка, всех нас постигло одно общее горе. Да и не только вас, меня и других наших родственников, но и весь наш советский народ. Но мы не должны ныть, а наоборот, стойко переносить все эти трудности. Переносить все невзгоды, стиснув зубы. Скоро, совсем скоро покончит наша Красная Армия с гитлеровскими бандитами! Разобьем их армию и сметем с лица земли всю фашистскую нечисть! Остались, мама, к тому считанные недели. Не печальтесь, не падайте сильно духом. Мама, прошу вас, чтобы вы Таню хотя бы не тревожили, не давали вид о том, что вы переносите большие тяжести, ибо это может сильно отразиться на ее здоровье и учебе.

Теперь о моей войне.

Мы очень часто меняли месторасположение за последние полгода, что я перестал получать весточки от вас. Да и нам из партизанского отряда писать было невозможно. Да, да, Ваш папка был партизаном! Нас перед великой битвой (Курской Дугой - прим.автора) перебросили под город С (город Смоленск - прим.автора). Там мы получили задание встретиться с партизанами и, действуя мелкими подразделениями, по-партизански, идти как под Дебальцево, по тылам врага нашего и совершать диверсии, взрывать поезда и делать все что можно, чтобы усложнить фашисту окаянному жизнь. Здесь уже не Донецкая степь, тут есть, где разгуляться брату-партизану! Мы кадровые кавалеристы, когда начали взаимодействовать с партизанами, то получилась гремучая смесь! Оружие и боеприпасы мы с собой принесли в избытке, все новое, современное. Были и радиоуправляемые мины, и сухие пайки, которые не требовали длительного посещения деревень и сел, и специальная одежда, которая не промокает под дождем, и когда лазаешь по болотам! А болота тут кругом! Белоруссия – страна болот! Ну а партизанский отряд верхом – это для фашистов был смертельный сюрприз. На нашем общем боевом счету больше сотни разгромленных небольших фашистских гарнизонов, штабы, тысячи перерезанных телефонных проводов, а подходы к местам, где был перерезан кабель, обязательно минировались, благо этого добра – противопехотных мин - было в достатке. 14 мостов взорвано нами и около ста уничтоженных складов с обмундированием, топливом и боеприпасами.

У комиссара отряда было двое сыновей-близнецов. Сейчас им по 14 лет, но они уже два года как партизанят. Ходят на задание с диверсионной группой. Отобрал фашист у наших детей детство…

Как-то за вечерним костром они рассказали, как пустили под откос свой первый эшелон с солдатами-гитлеровцами.

Это была страшная картина. Двадцать с лишним перевернутых и искореженных вагонов, в которых те, кто выжил, завидовали мертвым… выжившие были все переломаны и умирали от боли и мороза, выкрикивая проклятия на своем немецком языке…

…Но и месть фашистов была страшной. Через неделю в те места прибыла дивизия СС, и все в округе было уничтожено. Все села, их жители, скот, даже собак и кошек расстреляли… Партизаны спасались сами и спасали, кого могли… все спрятались, и дети, и взрослые, в непроходимых болотах. Без брода, без знания секретных троп, эсэсовцы пройти по болотам не смогли. Тогда они вызвали себе на подмогу бомбардировщики. Самолеты бомбили болото около недели. Много было раненых, убитых, но сломленных среди них не было… убить русского солдата можно, поломать, практически невозможно…

Потом мы вернулись в действующую армию и опять начали гнать немца из нашего дома! Столько речек переплыли мы с моим другом-жеребцом по имени Ворон, не счесть. Позавидует любой учитель географии. Тут тебе и Волга, и Дон, и Десна, и Днепр, и Брагинка, и Сож, и Припять, и Турья!

Водичка, конечно, не всегда теплая. Скорее, чаще всего холодная, но мы, кавалеристы, люди привыкшие…

Радость у меня была несказанная. Встретился я с братом своим, с Мишкой! Правда при плохих, даже для Войны, обстоятельствах…

Прибежал к нам дед из деревеньки, которая нам всегда помогала, и едой и информацией. И сообщил он, что прибыл Хорватский полк СС, каратели, значит, и хотят деток всей деревни расстрелять, ежели её жители не расскажут, где наш партизанский штаб находится. Взрослые женщины и старики решили защищать своих детей и внуков. Но могли они без оружия только одно – закрыть детей собой... но надолго ли они задержат – неведомо, потому мы мгновенно оседлали коней и всей партизанской бригадой, вместе полетели на подмогу…

Фрицы не ожидали нашего нападения, потому как были заняты расстрелом селян, поэтому мы, используя фактор неожиданности, порубали их в мелкий хорватский винегрет… у некоторых партизан в этой деревне жили жены, сёстры и дети…

Детишек мы успели спасти, но взрослых не спасли, тех обычных русских людей, людей героев, безымянных героев, которые тянули время, вставая на ноги, которые были прострелены, истекая кровью, но они не испугались фашистских гадов, и они выполнили свой долг. Дети остались жить!

Эсэсовцев же растерзали на мелкие клочья. Ненависти нашей нет предела. Мы и мёртвые дойдём до Берлина, на одной ненависти дойдем…

И тут я увидал Мишку нашего, брата моего родного… мы обнялись и долго-долго стояли.. и молчали, хотя сейчас я понимаю, что столько надо было сказать братишке своему… но надеюсь, что свидемся, ведь мы договорились встретиться в Берлине, возле Рейхстага, на следующий день после Войны. В 12.00…ровно в полдень..

Спустя пару месяцев после тех событий, освободили город Гомель. Это уже Беларусь. А Беларусь – это сплошные болота и непроходимые леса! И главное во всем этом деле – это дороги. Шоссейные и железные. Кто владеет дорогами, тот и владеет преимуществом! Тот может провести по ним войска: танки, машины с грузом, эшелоны с солдатами.

И вот мы, наша кав.дивизия получила новое задание, – захватить дорожную развязку возле поселка Лельчицы, что под Гомелем, оттеснить оттуда фашистов, закрепиться и ждать подкрепления. В помощь нам будет мороз, несколько легких танков и отряд партизан.

Это будет утром.

Но пока ночь. И ночь подходит к концу. Мой эскадрон спит. Я пишу письмо тебе при самодельной свечке-керосинке, сделанной из пулеметной гильзы. Мне не спится. Первый раз мне не спиться перед боем. Обычно сплю, хоть из пушки стреляй. А тут что-то шевелится на душе. Хочется поговорить с моими девочками хотя бы таким образом. Чувствую, что бой будет затяжной, потому стараюсь описать в письме все, что происходило со мной до сего дня…

Дорогая женушка моя, ты прости меня, если обидел тебя чем, может словом, может делом… помни, что я люблю тебя и буду любить тебя всегда, и тебя и наших деток. Поцелуй и обними их крепко-крепко за меня, а когда будешь обнимать, то прошепчи им, что папка всегда будет о них думать и заботиться! Всегда-всегда!

И они обязаны стать самыми лучшими людьми на земле, ведь человек становится лучше, если у него в жизни происходят горести и потери, иначе не оценить то, что имеешь. К сожалению, только теряя, мы замечаем отсутствие…

Скажи им, что я их люблю… Все. У нас уже команда «эскадрон подъем». Дописываю письмо на бегу…

Оставайтесь бодры и … Пишите письма.

…целую, люблю, Ваш папа Костя.

(посылаю 3 листка бумаги)

Гомельская область, деревня Замошье,

Лельчницкого района, Беларусь.

10 января 1944 года.

———————————————————

Это было последнее письмо моего двоюродного дедушки к своей семье, в Киргизию.

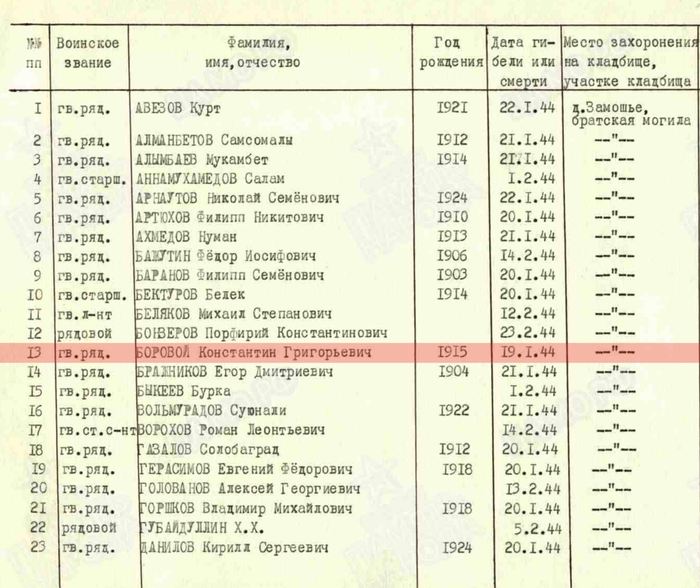

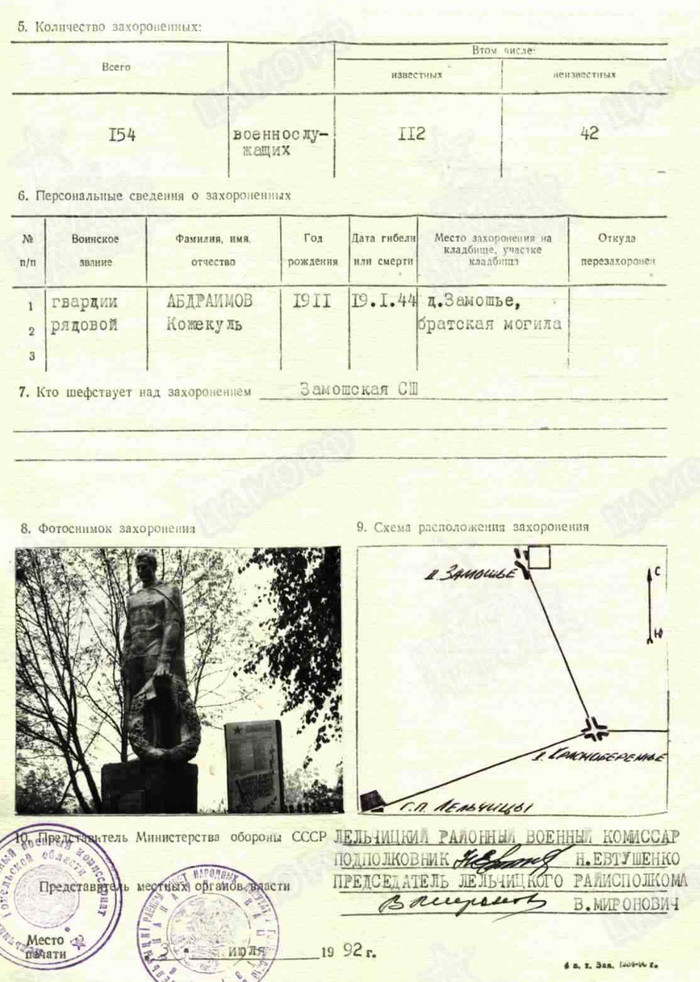

Весной 1944 года туда пришла похоронка, сообщавшая о том, что мой дед пал смертью храбрых 20 января 1944 года. Ему было 39 лет. Он был старшим братом в семье. Похоронен он в братской могиле в селе Замошье.

Мы с мамой побывали в этом селе в 2013 году. Оказывается, что за братской могилой, в которой лежит 154 воина, которые погибли в промежутке с 10 по 20 января, в боях за оборону этого села, следят ученики Замошской средней школы.

У них есть музей, в котором хранятся личные вещи воинов, похороненных в братской могиле. Их, вещей, там очень много, но меня заинтересовало письмо, оно не дописано и без адреса, потому не отправлено до сих пор.

Вот его текст:

«Здравствуй, моя Варя-Варюшка! Вчера мы разгромили еще одну гитлеровскую колонну.

Никак не могут успокоиться фашисты, что не сдаемся мы, что не могут нас выкурить с этого пятачка никакими силами распроклятая немчура. Мы держимся, но из трех танков остался только мой. Партизаны погибли все, погибли, как герои. Из кавалеристов в живых осталось только трое. Один шибко раненый сержант Павел Евдокимович (Иванченко – прим.автора). Алексей Тихонович – совсем молодой лейтенантик с оторванной рукой (старший лейтенант Кириллов прим. автора), больно слабый он, и самый веселый киргиз на свете по имени Салкимбек) старший сержант Тугатаев – прим.автора). У него два легких ранения в ногу и руку, пуля и осколок от мины, контузия, но улыбка с лица его не сходит. Шутки из него так и высыпаются, как табак из кисета. Завтра утром замаскируем наш танк чем можем и будем ждать новую атаку немцев. Пойду, перевяжу кавалеристов. На этом пока завершаю.

Целую твой Романов Иван.

19.01.1944

–––– продолжение письма –––––

Здравствуй, моя милая Варя!

Нет, не суждено видать, нам встретиться с тобой. Не суждено более. Фашистский снаряд продырявил боковую броню моего танка и разорвался внутри него. Пока я вслепую пытался на задней скорости увести машину в лес, от обнаруженного места нашей засады, мой наводчик Иван (гвардии рядовой Литвинов Иван Семёнович – прим.автора) умер от потери крови. Моя рана тяжела. Собрался с силами, перевязал себя, как мог. Вытащил всех наружу. Схоронил я и Ивана Сафронова, и Михаила Полякова, заряжающего своего, в роще, в березовой роще, в снегу. В ней было светло. Сафронов Иван умер, не успев сказать мне ни единого слова, ничего не передал своей красивой супружнице Анне Григорьевне и золотоволосой дочурке Машеньке, похожей на одуванчик в пуху под лучами летнего солнышка.

Вот так вот, из трех танкистов остался я один. Ночь прошла в муках, потеряно мной много крови. Сейчас почему-то боль, прожигающая всю мою грудь, улеглась, и на душе стало как-то неприлично тихо.

Очень обидно, что мы не все сделали. Мало фашистскую гадину поистребили-повывели. Могли бы, наверное, и побольше… Но мы сделали все, что смогли. Все, что было в человеческих силах.

Мы выполнили приказ и стояли до последнего! Наши товарищи погонят врага дальше!

Обязательно погонят. Фашист не должен ходить по нашим полям и лесам! Видел я, как погибали один за другим раненые кавалеристы.

Последний, сержант по имени Костя пошел с саблей на наступающего врага. Я видел, как попадали в него пули из немецкого пулемета и пробивали его насквозь, но он бежал вперед, держа над головой в одной руке свою саблю, в другой руке связку из четырех гранат, чем обратил в бегство остатки наступающих фашистов.

Гитлеровцы отступили. И это есть победа. Маленькая, но очень нужная нашим войскам победа.

Шоссе наше. И по нему теперь могут передвигаться наши танки беспрепятственно.

Этот пятачок последнее место на ближайшие 100 километров, где можно было сделать фашисту оборонительные укрепления и задержать наше наступление. Если они его займут, то погибнут тысячи советских воинов, штурмуя этот пятачок. Этого допустить никак нельзя… это нам перед боем политрук рассказывал, а я уж с тобой делюсь..

…Мы выстрелили им, бегущим вслед, своим последним осколочным снарядом, надеюсь, что осколки покосили не меньше половины немецкой роты, и наступило затишье.. Наступление фашистов, не помню, какое по счету, захлебнулось. Мы с Иваном и Михаилом подбежали к Косте, грудь его была прострелена в десяти, или больше, местах, но он еще был жив и пытался нам что-то сказать, но вместо слов у него горлом пошла кровь… ...из последних сил он положил мне в руку платочек, вышитый такой весь, с инициалами Б.К....

Похоронили мы наших бесстрашных кавалеристов под тремя соснами. На одну из них проволокой примотал их вещмешок и положил в него их документы. Кони их погибли первыми неделю назад, хотя о них они заботились больше, чем о себе. Ведь конь это дру… –– тут не читаемый фрагмент, пятна, видимо от крови ––… теряю силы. Руки немеют. Холодно. Надеюсь, что скоро придет подмога, ведь следующую атаку, если она будет, отбивать уже некому. Из 154 защитников этого шоссе остался один я. И в моем танке нет снарядов, и он подбит…–– тут не читаемый фрагмент, пятна, видимо от крови –– …никогда я не прожил бы свою жизнь так, если бы не ты, моя жена Варя. Ты помогала мне всегда, где словом, где делом. И на Финской, и здесь, в лесах Беларуси. Наверное, все-таки, кто любит и любим, тот относится добрее к людям. Спасибо тебе за все, родная моя! Человек так создан, что рано или поздно он стареет, а синее небо такое же вечно молодое, как и твои голубые глаза. В которых я когда-то утонул, но не жалею об этом! Эх, жаль только, что я так мало смотрел в них и любовался. Очень бы хотел, чтобы они никогда не постарели! И всегда оставались такими синими-синими…

Пройдет время, мы победим в этой Войне, люди и земля излечат раны, построятся новые и красивые города. Вокруг городов зацветут новые сады. В садах будут петь птицы, не слышавшие выстрелов и стонов умирающих солдат…

И наступит совсем другая жизнь, в которой будут жить люди, родившиеся после Войны, они будут петь другие песни. У них будут другие поэты и писатели, но прошу тебя, никогда, никогда, слышишь, не забывайте то, ради чего и для чего мы сражались и умира… –– тут не читаемый фрагмент, пятна, видимо от крови ––…

ты обязана выжить и родить целую уйму красивых и здоровых деток! У тебя будут красивые дети, не сомневайся! И у них будет тоже много детей! И ты еще будешь любить. Я хочу, чтобы ты была счастлива! А я же счастлив, что с полным спокойствием в сердце и душе ухожу от вас! Мой долг перед Родиной выполнен.

С великой любовью к тебе, моя Варя,

твой Романов Иван.

21.01.1944 года.

---------

За все время существования этого мемориала мы с мамой были вторые из родственников, погибших и похороненных в братской могиле в селе Замошье.

Первые приезжали в далеком 1980 году. Нам были безмерно, безгранично рады…

За могилами наших воинов ухаживают школьники этой сельской школы. Знают они историю каждого воина. Чтят их поименно. Теперь мы с ними держим тесную взаимосвязь. Собираемся полететь к ним на 9 мая.

Из истории этой кавалерийской дивизии:

Германия. 5 дней до капитуляции Берлина. 27 апреля 1945 года заместителю командира Гвардейской кавалерийской дивизии доложили, что пришли местные жители и рассказали, что неподалеку есть секретная тюрьма. В тюрьме этой держат особо опасных для Гитлера политических узников. Но она заминирована. И показали, где она. Решили работать без разведки. Т-34 с ходу врезался в центральные ворота, пробил их без выстрела и ворвался во двор тюрьмы первым. За ним последовали остальные танки и кавалерия.

Кавалеристы разобрались с не ожидавшими нападения фашистами, с ходу расстреляв охрану, Т-34-ки точными выстрелами ликвидировали пулеметчиков на вышках.

Саперы разминировали все здания тюрьмы. Немедленно были освобождены три тысячи пятьсот шесть арестованных узников-антифашистов из различных стран. Часть узников уже была расстреляна на заднем дворе тюрьмы. Для экономии места, все расстрелянные были сложены с дьявольской немецкой аккуратностью, штабелем, и голова того, кто с верху, на ногах того, кто с низу. Дети отдельно. Подростки отдельно. Женщины отдельно от мужчин.

Так же они и расстреливали, экономя патроны. Один узник – один патрон.

В числе освобожденных находился и Эрик Хонеккер, будущий руководитель Германской Демократической Республики. Он находился в этой тюрьме с декабря 1935 года.

14-я Гвардейская кавалерийская Мозырская Краснознамённая ордена Суворова дивизия 7-го Гвардейского кавалерийского Бранденбургского ордена Ленина Краснознамённого ордена Суворова корпуса, встретила Победу в Бранденбурге под Берлином.

Дальше кавалеристам с их боевыми друзьями – конями было просто нельзя. В уличных боях кавалерия уязвима и неповоротлива.

Для боев в условиях города есть специальные воинские подразделения – пехотинцы, на современном воинском языке – мотострелки. Да и желающих сломать хребет Гитлеру – воинов, ребят, которые за последние четыре года уже победили фашистов в уличных боях немыслимое количество раз, было предостаточно.

Берлин был обречен. Понимающие это фашисты сдавались тысячами.

И 2 мая 1945 года столица гитлеровской, фашистской Германии, капитулировала.

С лета 1942 года по май 1945 года, 7-й гвардейский кавалерийской корпус генерала Константинова, прошел с боями 6,5 тысяч километров, а его дивизии были награждены 87-ю орденами…

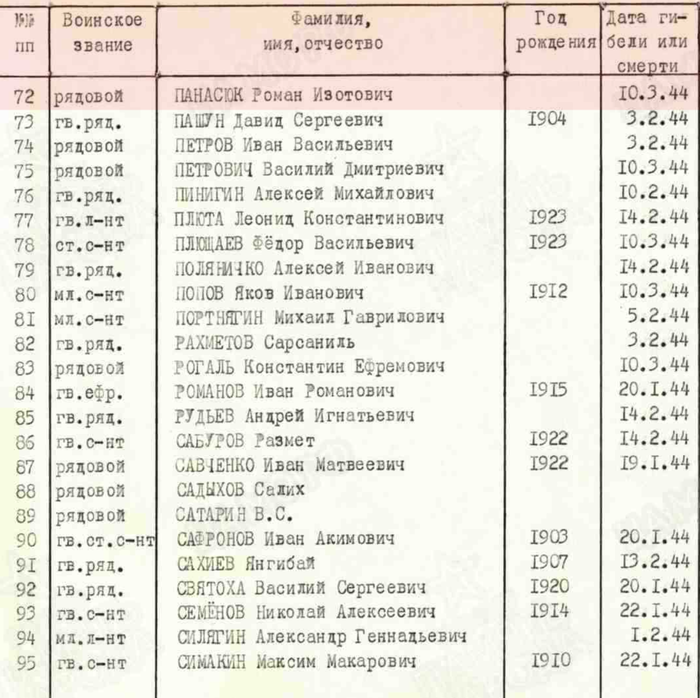

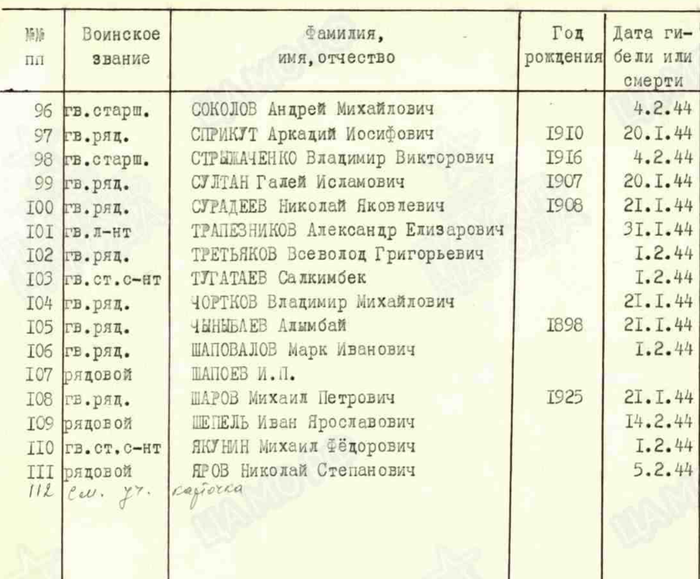

Список тех, кто похоронен в той братской могиле:

Внимательно посмотрите сколько различных народностей сражались и погибали за Родину, которая была одна на всех…