Яшма?

«Молочная цикада» - брошь

В работе использованы кабошоны из океанической яшмы и амазонита

Граненные бусины из

•Черной шпинели

•Амазонита

•Циркона

•Хризоколлы

•Адуляра

Изнанка обработана натуральной итальянской кожей

Фурнитура из бронзы

Размеры 10*7.8 см

Молочная цикада «Ayuthia spectabile» - вид цикады, обитающий в Юго-Восточной Азии. Этот вид был описан Уильямом Лукасом Дистантом в 1919 году.

Поделочные камни СССР. Пост 4. Продолжение...

Как и обещал, продолжаем нашу серию про поделочные и ювелирно-поделочные камни СССР.

Первый пост серии: Поделочные камни СССР (из личного собрания). Пост 1. "Великолепная пятёрка" - яшма, амазонит, лазурит, родонит, чароит.

Второй пост серии: Поделочные камни СССР. Пост 2. Группа кремнезема - кварцы, халцедоны, опалы, кварциты, кремни.

Третий пост серии: Поделочные камни СССР. Пост 3. "Зеленые камни" - малахит, нефрит, жадеит, везувиановый жад - калифорнит, змеевик, офиокальцит, лиственит, тингуаит.

Итак, продолжаем. В этой серии (и, возможно, последующих), порядок камней будет довольно произвольным, так как структурировать список уже сложно. В очереди попавшихся под руку фотографий...

Первым по очереди будет хорошо известный всем лабрадорит. Здесь писал уже о нем довольно развернутый пост: "Он живой и светится!"... Лабрадорит , поэтому коротко...

В упомянутом посте рассказано о первых находках лабрадорита на территории России в ледниковых валунах из окрестностей Санкт-Петербурга ещё в 1781 году. Но находка коренных месторождений этого камня по официальным источникам случилась позднее - в 1835 году на территории Волынской губернии Российской империи (нынешней Житомирской области Украины) - месторождения Головинское, Каменнобродское, Гута-Добрынинское, Парамоновское и др. Правда судя по лабрадоритовой мозаике в Десятинной церкви в Киеве (991-996 гг.) и гробнице киевского князя Мстислава (1178 г), местное сырьё использовалось в облицовочном и камнерезном деле задолго до официальной даты открытия. Иризирующие лабрадориты достаточно широко были известны в Древней Руси, где их называли "таусиным" или "павлиньим" камнем. Помимо добычи облицовочного лабрадорита, украинские месторождения служили основным источником поделочного и ювелирно-поделочного камня в советское время. Ниже пара фотографий волынского, украинского лабрадорита из домашней каменной свалки...

Прочие месторождения этого камня, правда в основном облицовочного, а не декоративно-поделочного качества, находятся на юго-востоке Якутии, юге Кемеровской области (Казское), севере Красноярского края (Кольткуан), Амурской области (Эльгинское), в юго-западном Забайкалье (Бургуйское), Восточном Саяне (Бартогойское), Хабаровском крае на хребте Джугджур (Каларский анортозитовый массив).

Ближайшим родственником лабрадорита (минералогически, конечно), является полевой шпат плагиоклаз-олигоклаз, некоторые разновидности которого тоже обладают эффектом иризации. С легкой руки академика Александра Евгеньевича Ферсмана, в СССР такие камни называли беломоритами по месту находки в пегматитовых жилах северной Карелии (месторождения Синяя Пала, Хетоламбина, Никонова Варака, Плотная Ламбина, Слюдяной Бор и др.) на западном берегу Кандалакшского залива Белого моря и в юго-западной части Кольского полуострова (месторождения Риколатва, Слюдянское, Песцовая Тундра...). Фото беломорита из северной Карелии с яркой иризацией - на фото ниже.

Беломорит, показанный выше, находят в основном в пегматитах. Это кварц-полевошпатовые жилы, в которых эти минералы формируются либо довольно крупными блоками как на фото ниже:

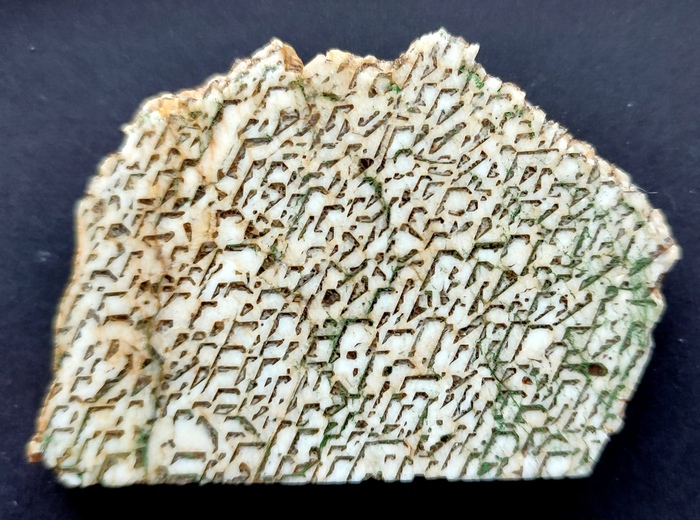

Либо закономерно срастаются в причудливые фигуры при близко-одновременной кристаллизации. Такие породы называют графическими пегматитами или письменными гранитами или же вообще еврейским камнем (часто похоже на какую-то древнюю клинопись). Более темные на фоне полевого шпата вростки кварца ещё называют ихтиоглиптами (от греческих слов "ихтио" и "глипто" - "по форме как рыбка")...

Иногда вместо натриево-кальциевого полевого шпата плагиоклаза-олигоклаза, одним из минералов графических пегматитов выступает калиево-натриевый полевой шпат - микроклин, отличающийся своим розовым и кремовым цветом.

Пегматитовые жилы - очень распространенные образования и графическая зона в них встречается довольно часто. Иногда пегматиты бывают камерными и содержат миароловые пустоты -"занорыши" в которых находят прекрасно образованные кристаллы ювелирного кварца (горного хрусталя, дымчатого кварца, мориона), топаза, турмалина (розового рубеллита, зеленого верделита и синего индиголита, а также разноцветного - полихромного), бериллов (за исключением изумруда)... Но в основном пегматиты разрабатываются на керамическое сырьё, источником которого служат чистые моноблоки полевого шпата или на слюду-мусковит, которая тоже может встречаться в пегматитах, причем в довольно крупнолистовом виде. Графические пегматиты поделочного качества при этом добывались только как попутное полезное ископаемое. Основным его источником были месторождения Карелии (Хетоламбина в Чупинском районе, Брусничное и Куйваниеми в Северном Приладожье), а также Кольского полуострова (в районе Аллакурти и на хребте Серповидный в Западных Кейвах). Помимо северо-западного региона, письменные граниты добывались и широко использовались в камнерезном деле на Среднем Урале, в районе знаменитых Мурзинских пегматитовых копей, на Южном Урале - в Потаниных горах. Красивые мелкографические пегматиты известны в Балейском районе Забайкалья (месторождение Золотая гора) и в Северном Казахстане на Зерендинском месторождении.

Следующий камень, который попался мне под руку и который в постсоветское время практически перестал использоваться в камнерезном деле - это так называемый порфирит.

В целом эти породы представляют собой древние измененные вулканические и субвулканические породы различного состава. Они характеризуются наличием на фоне основной более темной основной массы хорошо различимых вкрапленников полевого шпата, иногда кварца и темноцветных минералов. Хорошо полируются и нередко представлены крупными монолитными блоками. Традиция использования этого камня восходит к античным и даже более старым - древнеегипетским временам... Крупные изделия из разнообразных порфиритов есть в Эрмитаже и в убранстве многих дворцовых ансамблей Санкт-Петербурга и пригородов. Месторождения разнообразных порфиритов широко развиты на Среднем Урале, где они прослеживаются вдоль всего восточного склона (Аятское, Беляковское, Режское), в Башкирии (Исяновское, Аушкульское), на Алтае (Коргонское, Мокрушинская сопка), в Центральной Бурятии (Тамирское, Ара-Керетьское), в Приморском крае. Издавна добывался порфир на Украине, в той же Житомирской области (Михайловское месторождение), в Армении (Тежсарское), в Таджикистане (Черух-Дайронское), в Казахстане (Даубай).

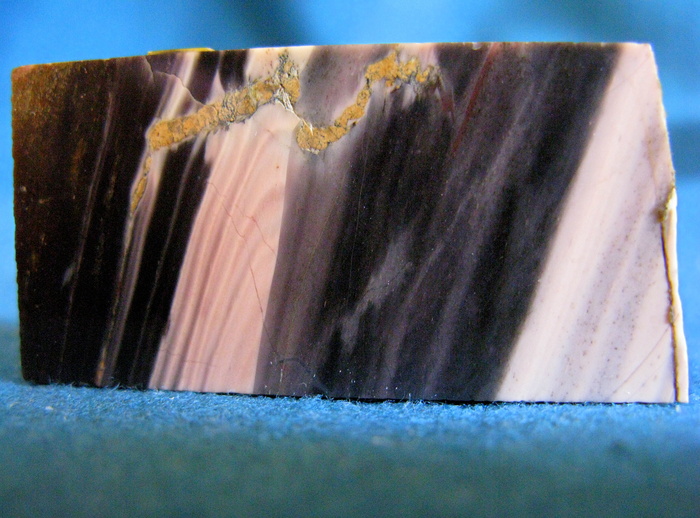

Следующий камень, о котором бы хотелось упомянуть и названия которого наверняка никто из вас не слышал, но который в советское время был довольно популярным у уральской камнерезной промышленности - это лемезит.

Назван он так по реке Лемеза на Южном Урале в Челябинской области, открыт в 1975 году. Представляет собой мраморизованный доломит бывший некогда, около миллиарда лет назад, постройками древнейших сине-зеленых водорослей - так называемыми строматолитами. На моем фото они почти параллельно-полосчатые, но их рисунок может быть и более прихотливо-волнистым.

Еще один малоизвестный поделочный камень - гондит. Представляет он собой своеобразную метаморфическую породу - кварцит с большим количеством марганцевых минералов - родонита, родохрозита, марганцевого граната - спессартина и черных минералов - окислов и гидроокислов марганца. Подобные породы широко распространены в древней марганценосной полосе от Среднего Урала - Полярного Урала - Пай-Хоя и вплоть до Новой Земли. Но декоративные прихотливо-складчатые их разновидности выявлены на Полярном Урале в 1987 году геологом Б.А. Мариновичем и оценены как декоративное сырьё в Изъякырьюском месторождении. Известны они и в Индии, где и получили свое название гондит от древнего племени гондов.

Следующий поделочный камень - флюорит. Один из самых моих любимых минералов, с которым часто приходилось сталкиваться по работе в бытность полевым геологом и наблюдать его «вживую» в природе в Восточной Сибири и не только.

Даже больше скажу. Наверное, именно этому минералу я обязан выбором своего детско-юношеского увлечения камнями и геологией в целом, а потом и профессии, которой я отдал уже без двух недель как сорок лет… Когда-то, давным-давно, будучи ещё младшеклассником, нашел на газоне крупный кусок разноцветного просвечивающего зелено-фиолетового камня, который, вдобавок, раскалывался на правильные геометрические кусочки… А если их положить на электроплитку в темноте, можно было наблюдать свечение. Это и был флюорит, случайно попавший на газон с металлургическими шлаками.

Не назову, пожалуй, навскидку, другого такого весьма распространенного и не шибко кусающегося по ценам камня, который обладал бы при красивых и крупных друзах кристаллов еще и потрясающим разнообразием цветов и оттенков – от бесцветно-прозрачного «оптического» до темно-темно-фиолетового, почти черного «вонючего шпата», часто сочетающим в одном образце совершенно разные цвета – т.н. «полихромность».

При всем этом – не только интереснейший коллекционный минерал и поделочный камень, но и минерал-трудяга, миллионами тонн добывающийся не только для металлургической, химической промышленностей, но и применяющийся в высокотехнологичных сферах – радиоастрономии, квантовой оптике, голографии и много где ещё…

Химическая формула его достаточно проста – это фторид кальция CaF2, но в силу своей «изоморфной емкости», катионы кальция могут замещаться некоторыми другими элементами – зачастую иттриевыми редкими землями, которые могут составлять до 20% от массы, а также, что не очень характерно для минералов, даже анионы фтора могут замещаться хлором, например…

В силу своей распространенности и визуальной индивидуальности, известен с незапамятных времен. Название свое получил от латинского fluere – течь, делать текучим (по свойству минерала понижать температуру плавления руды, увеличивать текучесть расплава и способствовать всплытию шлаков на поверхность). Именно поэтому его в огромных количествах подшихтовывают при металлургическом переделе в основном черных, но иногда и цветных металлов. Поэтому распространенным синонимом его названия является «плавиковый шпат».

Также, одна из самых распространенных областей его промышленного применения – химическая промышленность. И это не только фтор, так как при взаимодействии с концентрированной соляной кислотой он превращается во фтороводородную кислоту, но и производство искусственного минерала криолита Na3[AlF6]. Искусственно полученный криолит при своей природной редкости оказался единственным и незаменимым электролитом для дешевого получения «крылатого металла» алюминия, который до открытия процесса его извлечения электролизом стоил намного выше золота. Это позволило сделать огромный, неоценимый шаг в технологическом прогрессе человечества.

Не стоит забывать еще и такое свойство бесцветного прозрачного флюорита, как способность пропускать широкий спектр электромагнитных волн, включая инфракрасное излучение, что позволяет использовать его в оптике «ночного видения» и не только. Для этих целей флюорит сейчас чаще всего искусственно выращивается. А также специальные стекла, эмали и много что ещё… Ну, говорить о нем ещё много долго, но, пожалуй, не в рамках данного поста. Как поделочный камень, флюорит не нашел особо широкого применения в советской камнерезной промышленности, но тем не менее изделия с его участием входили в номенклатуру сувенирной промышленности. Ниже фото спила типичнейшего полихромного флюорита из забайкальского месторождения Усугли.

Полихромный флюорит из забайкальского месторождения Абагайтуй.

А самым, пожалуй, "лакомым" сырьём для камнерезов и ювелиров был темно-фиолетовый флюорит из забайкальского месторождения Калангуй, жила Гаражная, образующий крупные сферические образования. Фото нескольких его спилов ниже.

Месторождения флюорита развиты довольно широко. В основном он разрабатывался на флюсовое и химическое сырьё, которого для промышленности требуется сотнями тысяч, если не миллионами тонн в год, некоторые месторождения разрабатывались на особо ценное оптическое сырьё, пока его не стали в массовом порядке искусственно синтезировать. Поделочное сырьё добывалось исключительно попутно, благо было из чего выбрать... И, как ни странно, попутно добывалось и коллекционное сырьё. Рынок коллекционных минералов в советское время был не столь широк и в основном удовлетворялся за счет знакомых-геологов или энтузиастов-любителей, но всё же был, о чем я попробую, если дойдут руки, рассказать в конце этой серии. Итак, месторождения флюорита... Ещё в 30-х годах прошлого века открыто Амдерминское месторождение оптического флюорита на побережье Карского моря, подобное есть и на Таймыре на Белогорском месторождении. Исключительно богато на флюорит Забайкалье, как Западное (Харасунское, Иволгинское, Барунуланское, Третьяковкое месторождения), Центральное (Дульдурга и др.), Восточное (Абагайтуй, Солонечное, Улунтуй, Усугли, Калангуйское, Начирское, Кличка). Флюоритами славится Дальневосточный регион (Дальнегорское, Приморское, Вознесенское, Пограничное, Силинское и др. месторождения в Приморском крае, Хинганское, Богучарское в Амурской области). В Таджикистане известно старейшее Зеравшанское месторождение, на Гиссарском хребте - месторождение Такоб, на Юго-восточном Памире - Базар-Дара, Ак-Могол, Канимансур, Чокодам-Булак. В Узбекистане - Аурахмат, Суппаташ. В Киргизии - Кадамжай, Чаувай, в Казахстане - Кент, Акчатау, Бектау-Ата, Восточный Коунрад, Караоба, Керемет-Тас и многие другие. Сейчас на рынке в основном водится коллекционный и поделочный флюорит из месторождений Китая.

Ещё один распространенный поделочный камень, популярный и поныне, но полностью "экспортозамещенный" - мраморный оникс. В отличие от оникса обычного - халцедонового, мраморный оникс представляет собой натечные образования пещер и карстовых пустот, или отложения горячих поствулканических источников сложенные карбонатами кальция - минералами кальцитом или арагонитом. Поэтому при названии этого камня упоминать прилагательное "мраморный" - обязательно. Камень недорогой, хорошо обрабатывающийся с силу низкой твердости и весьма популярный аж со времен Древнего Египта додинастического периода. Много его на нашем рынке и сейчас - дешевые фигурки, вазочки, сувениры, рюмочки. Вот только... Ниже фото как выглядит стол с изделиями из этого камня, снятый мной неделю назад на выставке "Мир Камня" в Питере.

Все эти изделия и, соответственно, камень - импортные: Алжир, Египет, Афганистан, Пакистан, Иран, Турция...

А в советское время мраморный оникс выглядел несколько по иному...

Добывался он тогда в основном из карстовых пещер на западном склоне хребта Кугитан-Тау в Туркмении (Карлюкское, Красноводское и др. месторождения). Также добывали его в Киргизии, в Иссык-Кульском районе (Дюресу), в Узбекистане (Кумышкан, Гуньджак, Ташкурганское), в Таджикистане, на южном склоне Гиссарского хребта (Такобская группа месторождений), в Южном Казахстане в горах Каратау, в Армении (Агамзалинское, Анкаванское, Вединское), в Грузии (Мармало-Мта, Джарджи). В России мраморного оникса много в Саратовской области (Березовое месторождение), в карстовых пещерах Алтае-Саянской горной области, в Прибайкалье (Холодненское месторождение), Якутии (Тамулдурское), в Олекминском районе Забайкалья (Торгинское проявление). В общем и целом такого камня в России и ближнем зарубежье очень и очень много, вот только ввозим мы почему-то исключительно импортное сырьё и изделия. Почему? Вопрос риторический...

Ну и последний на сегодня замечательный камень, который хотел бы вам показать, так как заканчивается объем публикации - "синяя яшма" - ирнимит. Здесь мне придется поступиться назначенному самим собой строгому правилу - размещать в этой серии только свои фотографии и только своих камней... Был у меня в каменном хозяйстве замечательный образец ирнимита, вернее даже два - распиленный пополам и отполированный камень. Одну половинку у меня выпросили, а вторую - буквально тут же нагло увели со стола на выставке "Мир камня" (((. К сожалению, похожего по качеству, чтобы купить и восполнить пропажу я пока не нашел. А показать его в данной теме очень хочется... Поэтому размещаю пару не очень удачных снимков, сделанных мной во время экскурсии в музей Горного института в Питере прошлым летом.

В 1962 году, к юго-западу от Удской губы Охотского моря, в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края было открыто Джаводинское месторождение сургучной яшмы и родонит-родохрозитовых пород. Здесь встречены тела вторичных кварцитов сине-розовой окраски, которые по расположению вблизи слияния рек Ира и Нима и получили название ирнимит. Окраска его вызвана микровключениями щелочного амфибола рихтерита (синий) и марганцевых минералов - пьемонтита (марганцевого эпидота), родохрозита, родонита (розовый). Встречаются окислы марганца и железа. Месторождение начало разрабатываться в 1966 году и обладало не очень большими запасами поделочного камня и высокой себестоимостью его добычи. Тем не менее, изделия из ирнимита изредка попадались в советских камнерезных и ювелирных изделиях.

Вот, пожалуй, и все на этот раз... Осталось материала примерно на один пост, который, если ничего не случится, традиционно размещу через неделю.

ПЫСЫ: Третий пост из серии все же попал в "горячее", поэтому благодарю вас за проявленный интерес и комментарии. Кстати, из комментариев узнаю много для себя нового, так как сейчас практически не занимаюсь полевыми работами и не всегда владею актуальной информацией...

Поделочные камни СССР (из личного собрания). Пост 1. "Великолепная пятёрка"

Сразу же оговорюсь, что словосочетание «из личного собрания» в заголовке и названии серии постов – не хвастовство, а прямое указание на то, что фотоиллюстрации будут только своих камней, а посему не могут претендовать ни на качество самого фото, ни на исключительность камня по сравнению с картинками в Интернете. Единственное, что могу гарантировать, что фотографии нетиповых образцов, плохо иллюстрирующих данный камень, я приводить не стану…

Ну, когда с дисклеймером покончено, поясню, почему выбрана именно такая странная тема - «камни СССР». Не секрет, что в те времена рынок так называемых «товаров народного потребления», к которым относились и сувенирные камнерезные изделия, был достаточно узким и специфическим и практически не задействовал зарубежное камнесамоцветное сырье. В том числе – даже из стран «социалистического лагеря», не говоря уж о странах, располагавшихся по ту сторону «железного занавеса»… В основном каменное сырьё поставлялось из месторождений РСФСР – Урал, Сибирь, Кольский полуостров или же из других республик Союза. После его распада в 1991 г, рынок этот, как и всё прочее, вначале сильно просел, а затем стал постепенно насыщаться зарубежным недорогим сырьём, что мы, в принципе, за редким исключением, наблюдаем и сейчас. Агаты у нас сейчас на рынке в основном южно-американские (Бразилия, Уругвай), аметист – тоже бразильский, лабрадорит – мадагаскарский, лазурит – афганский, малахит – африканский (Заир, Конго), мраморный оникс – пакистанский или египетский, флюорит – китайский и так далее… Да, конечно, на нашем рынке остались и некоторые отечественные камни – кольский амазонит, саянский нефрит, уральские яшма и родонит, баженовский змеевик, уникальный сибирский чароит, калининградский янтарь, или же из бывших союзных республик, например, армянский обсидиан, но они на фоне пестрого импортного сырья почти что и незаметны. Появились после 1991 г и некоторые новые отечественные поделочные камни, которые получили достаточно широкую известность на мировом рынке – сибирский клинохлор-серафинит, например, или, в меньшей степени, карельский фукситовый сланец. В то же время таких ранее популярных в камнерезных изделиях поделочных камней, как белорецкий кварцит, порфирит, хибинит, датолитовый скарн, гондит, джамбульский халцедон, джеспилит, лемезит, лиственит, офиокальцит, агат-переливт, кахолонг, везувиановый жад – калифорнит, подмосковный рисунчатый кремень, тингуаит, практически не встретишь сейчас в массовых камнерезных и ювелирных изделиях. А жаль…

Вот об отчественных (в более широком, СССР-овском смысле) камнях и хотелось бы рассказать и показать их на фото, с той оговоркой, если они есть у меня в домашнем собрании…

О некоторых камнях (амазонит, агат-переливт, яшма, лабрадорит, фукситовые сланцы карельской Хизовары) я уже на Пикабу развернуто писал, поэтому присовокуплю ссылки на посты. О некоторых (лазурит) только собираюсь, поэтому анонсирую. По поводу других камней, кроме фотографий, постараюсь сказать хоть пару слов…

Так как в один пост явно не уложусь, придется оформить в серию постов, не обессудьте.

Итак, для начала встречайте "великолепную пятёрку" советских поделочных камней, широко использовавшихся в сувенирных и интерьерных изделиях завода "Уральские самоцветы" и не столь крупных предприятий и производственных артелей ранее великой страны: яшма, лазурит, амазонит, родонит, чароит.

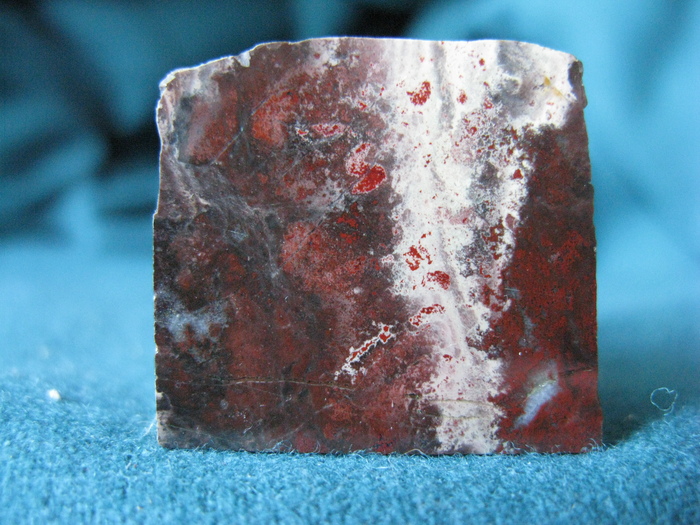

Яшма. Про неё недавно написан здесь пост: Некоторая яшма... , поэтому приведу лишь пару фотографий, туда не вошедших.

Ну и добавлю фотографию так называемой "технической яшмы" с оз. Калкан (Южный Урал). Она обычно с силу однотонности использовалась для вспомогательных работ - рамочек, подставок (как на предыдущих фото), оснований. Ножеманам на заметку - калканская яшма ввиду тонкости и равномерности зерна весьма хороший абразивный камень, не хуже, а то и лучше зарубежных образцов годящийся для тонкой доводки режущей кромки ножей и инструмента...

В Советском Союзе было известно около 500 месторождений и проявлений поделочных яшм, многие из которых были разведаны и разрабатывались. Более половины из этих полутысячи были сосредоточены в пределах уральской полосы шириной до 50 км, протягивающейся от Полярного Урала до Мугоджар. Наиболее ценились яшмы Южного Урала, находящиеся в виде части упомянутой выше полосы от Орска до Миасса с максимальным сосредоточением в Учалинском районе (Кушкукльдинское, Ташказганское, Маломуйнакское и др. месторождения) и Орском в Оренбургской области (месторождения Гора Полковник, Репинское, Калиновское), месторождение Анастасьевское в Казахстане. Широко проявлены специфические яшмы и в Алтайском крае (Риддерское, Коргонское и другие месторождения). Помимо Урала и Алтая широко было известно, но почти не разрабатывалось Карадагское месторождение в Крыму, месторождения Узбекистана (Чаулисайское, Ташкайское и др.), Таджикистана (Дарваз), Киргизии (Таласский Алатау).

Что почитать: самая лучшая, прекрасно иллюстрированная книжка в подарочном издании - В.Б. Семенов "Яшма". Серия: Камни Урала. Средне-уральское книжное издательство. 1979 г. При большом желании её можно найти в продаже среди букинистической литературы.

Амазонит. Про него тоже есть здесь мой постик: Амазонский камень , поэтому особо распространяться не буду. Приведу только пару фото и сведения о месторождениях советского ещё времени.

Издавна, ещё с 18 века, известны месторождения Ильменских гор на Урале. Но в советское время они почти не разрабатывались, в том числе в связи с открытием в Западных Кейвах на Кольском полуострове крупнейших месторождений без преувеличений лучшего в мире поделочного амазонита (Парусное, Гора Плоская, Хребет Серповидный и др.). Месторождения эти довольно труднодоступны, но в связи с планирующимися разведочными и добычными работами на Колмозерском месторождении лития, инфраструктура этого района значительно изменится к лучшему, что скажется, надеюсь, и на добыче кейвского амазонита... Есть месторождения амазонитовых гранитов и в Забайкалье (Орловское, Этыкинское месторождения), Казахстане (Майкульское и др.), но они практически не разрабатывались на поделочный камень ни в советское время, ни теперь...

Почитать про амазонит: Амазонит. Вохменцев А.Я., Марин Ю.Б., Остроумов М.Н., Попов В.А., Таращан А.Н., Шмакин Б.М., Недра, Москва, 1989 г., есть в электронном виде - https://www.geokniga.org/books/11247

Лазурит. Собрал материал и собираюсь написать здесь о нем. Поэтому буду достаточно краток. Лазурит известен человечеству чуть ли не с восьмого-седьмого тысячелетия до нашей эры и относится к немногим камням, торговля которыми тысячелетиями велась по всей Ойкумене из месторождения Сары-Санг в труднодоступных отрогов Восточного Гиндукуша (нынешняя провинция Бадахшан, Афганистан) и было единственным известным в мире... Но ситуация изменилась в 1786 году, когда академик Эрик Лаксман нашел на реке Слюдянке в Западном Прибайкалье скопления валунов лазурита. Позднее, в 1851-1865 гг. Георгий Пермикин открыл на реках Слюдянке и Малой Быстрой в отрогах хребта Хамар-Дабан семь коренных месторождений лазурита. Периодическая его разработка велась ещё в дореволюционное время, но интенсивная добыча и использование в камнерезном и ювелирном ремесле началось в советское время в 1966 г и по его окончанию в 1990 гг. на Малобыстринском месторождении было добыто 241 т сортового лазуритового сырья. Лазурит Малобыстринского месторождения в основном темно-синий, но в отличие от афганского, часто содержит белые пятна и прожилки кальцита и доломита. Ниже фотография типичного прибайкальского лазурита.

Также, в 30-х годах 20 века, было заново открыто уже ранее известное с древности месторождение Ляджвар-Дара в высокогорных (свыше 4000 м) отрогах Юго-Западного Памира (Таджикистан). Фактическая разработка началась только в 1931 году, но пик пришелся на конец 60-х, 70-е годы. Ввиду труднодоступности, добытое сырьё вывозилось оттуда вертолетом... Тем не менее, ляджвардаринский лазурит часто встречался в советских камнерезных и ювелирных изделиях, отличаясь от прибайкальского небесно-голубым цветом (фото ниже).

В настоящее время прибайкальский и памирский лазуриты практически не разрабатываются и на отечественном рынке их можно встретить только из старых запасов...

Что почитать про советский лазурит. Есть серьёзная книга: Иванов В.Г., Сапожников А.Н. Лазуриты СССР. Наука, Сиб. отд., 1985 (есть у меня в электронном виде, по дополнительному требованию могу выложить на Яндекс-диск). Также можно почитать о нем здесь: http://lavrovit.ru/?page_id=551

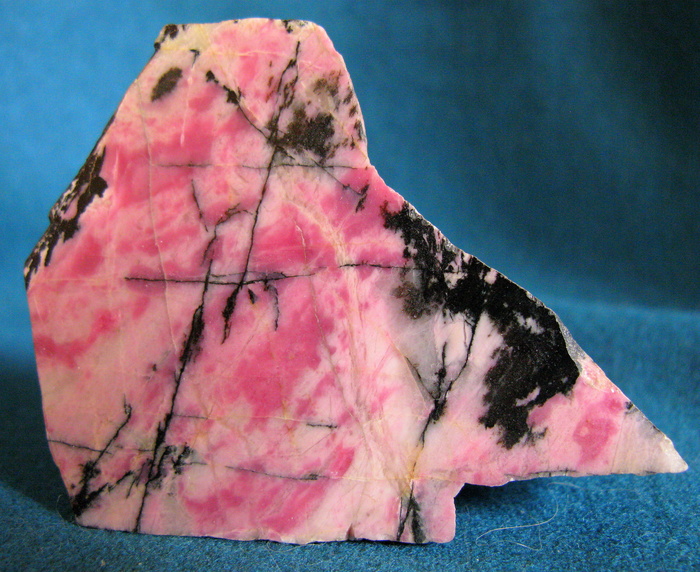

Родонит. Этот замечательный камень известен на Руси с конца 18 века после открытия на Урале крупного Малоседельниковского месторождения. Под названием орлец или рубиновый шпат он стал широко применяться для изготовления камнерезных изделий, свидетельство чего мы видим в залах Эрмитажа и в грандиозных саркофагах императорской фамилии в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Интенсивно разрабатывалось это месторождение и в советское время. Также на Среднем Урале были открыты еще ряд месторождений и проявлений родонита - Кургановское, Афанасьевское, Барановское и Кызыл-Таш в Башкирии. Найден был тогда родонит, иногда весьма приличного качества, и в Средней Азии (месторождения Аччитау, Новое), Казахстане (Карамола, Тентек-2), на Дальнем Востоке, включая Камчатку (Шантарское, Крутая Падушка, Туманное, Пасечное и т.д.), на Украине (Прилукское), в Красноярском крае (Большегремячинское). Но наибольшая добыча шла всё-таки с Малоседельниковского месторождения и, частично, с казахстанских месторождений. Ниже несколько фото, в том числе - советских изделий завода "Уральские самоцветы".

Южно-Уральские месторождения, в основном Малоседельниковское.

Казахстанский родонит.

Дальневосточный родонит (месторождение не знаю).

Вот такой вот замечательный поделочный камень... Помимо собственно минерала родонита (розового), он содержит черные прожилки и пятна окислов и гидроокислов марганца (пиролюзита и псиломелана), коричневые включения минерала бустамита и марганцевого граната спессартина, иногда - прожилки ярко-розового карбоната марганца - родохрозита.

На современном российском рынке родонит встречается довольно часто, но определить его происхождение довольно трудно, так как в мелких изделиях российский камень практически неотличим от, например, австралийского или мадагаскарского...

Чароит. Представлять чароит особенно не нужно. Он по праву считается минералогической и ювелирной сенсацией конца ХХ века, законной гордостью России. Уникальное сочетание природно-геологических условий сформировало единственное в мире уникальное месторождение этого камня - "Сиреневый Камень" в Мурунском массиве на юге Якутии. В истории геологических открытий последнего столетия нет такого случая, чтобы совершенно новый минерал был открыт в единственном месте в огромных количествах, да при этом еще и являлся замечательным ювелирно-поделочным камнем... Фактической датой открытия этого минерала и поделочного камня считается 1977 год, когда минералог уранового геологического объединения "Сосновгеология" В.П. Рогова определила его как новый: [Рогова В.П, Рогов Ю.Г. и др., "Чароит - новый минерал и новый ювелирно-поделочный камень"., Зап. ВМО, 1978г., ч.107, вып.1, с.94-100], но, на самом деле, впервые на местности его нашел советский геолог В.Г. Дитмар в 1948-49 гг. Ниже фото.

"Паркетный", крупно-кристаллический сорт чароита.

"Зернистый" сорт.

Во всем минералогическом разнообразии и великолепии... Фиолетовый - собственно чароит, черный - эгирин, медово-желтый - тинаксит.

Почитать о чароите: есть совершенно замечательная, прекрасно иллюстрированная книга - "Чароит. Сиреневое чудо Сибири". - Иркутск: Петрографика, 2013 г. Кое-где ещё продается, но ценник не очень гуманный.

Надо бы тоже написать об этом камне отдельный пост, в том числе о его возможной радиоактивности и даже об этом камне под микроскопом...

Вот, пожалуй, и всё на этот раз. Следующий пост будет посвящен разновидностям кварца и халцедона, включая агаты, которые использовались в советской камнерезной промышленности.

ПЫСЫ: @Lulka, ау... Просили позвать ).

Некоторая яшма...

Что-то у нас тут совсем тихо. Волнами, наверное, посмывало всех... )

А давайте я вам, для разнообразия, яшмы свои покажу? Сразу скажу, что сфотографированы далеко не все мои камни, да и не поместится сюда, наверное штук 40 имеющихся фото. Ну, сколько поместится...

Яшму, наверное, представлять особо не надо. Яшма, она и в Африке - яшма. Но небольшой экскурс хотелось бы всё-таки сделать. Популяризатор я камня, кем себя иногда мню, или где? )

Яшма - термин довольно свободного пользования. Даже геологи применяют его вполне широко для многих горных пород, сложенных в основном минералами группы кремнезема: скрытокристаллическим кварцем, реже халцедоном или кварцином, совсем-совсем редко - чуточкой опала, и довольно разного происхождения. Но все эти породы объединяет одно - очень сложная "судьба"... Часть яшм образовалась из студенистых кремнистых осадков при подводном вулканизме (ну, например, те же алтайские), а бОльшая и красивейшая часть – южно-уральские, например, из глубоководных илов сложенных в основном мельчайшими кремнистыми панцирями древнейших простейших организмов - диатомовых водорослей. Потом эти отложения спрессовывались, пропитывались минералообразующими растворами, содержащими в основном соединения железа и марганца в различной степени окисленности, погружались в глубины Земли, где в кипящем котле метаморфических процессов их давило, жало, перемешивало, нагревало до чудовищных температур, охлаждало, кололо трещинами и разломами и снова цементировало кварцевыми жилёхами и прожилками… Так и образовывались эти удивительнейшие камни, в каждом полированном куске которых в причудливые узоры слились и пламя земной топки, и мрачные глубины древних морей, и таинственные следы доисторической жизни…

Тем более широко распространен этот термин среди коммерсантов "от камня"... Тут тебе и "хризантемовая" яшма и "леопардовая", которые на самом деле представляют собой измененные вулканические породы - риолиты. Или же популярная сейчас австралийская яшма-мокаит, которая на самом деле - алевролит, ну и так далее и тому подобное... Иногда кажется что они кличут яшмой любой мало-мальски твердый и пестрый камень, настоящего названия которого не знают. Так и представляешь себе такого: "- а назову-ка я этот камень "понедельничная яшма", а этот - "кошачья", а этот..." )

Ладно, хватит болтать. Дальше только фото без привязки. В основном это Южный Урал, месторождение Гора Полковник, есть немного и алтайской.

Вот и всё... 25 поместилось, а больше не лезет. Может ещё парочку, другую, закину в комментарии.