Космос и немцы

О советской и американской космических программах начистоту.

Разбор популярного мифа.

Автор - Феликс Броневой

Введение

Среди современных поклонников Германского Рейха, антисоветчиков, неолибералов, и тому подобных элементов распространено мнение о том, что Советский Союз построил свою ракетную отрасль на трудах непревзойденных немецких инженеров. Только это, дескать, позволило СССР первыми в мире запустить в космос искусственный спутник Земли и первого космонавта. Им вторят любители Соединенных Штатов, ведь только так можно идеологически-верно объяснить отставание в космической гонке Империи Добра от Империи Зла, в которой цвет нации расстреляли, и вообще даже бумаги не было, какие еще ракеты…

Попробуем оценить, насколько это соответствует действительности.

Ракета Фау-2, она же V-2 (Vergeltungswaffe — Оружие возмедия),она же изделие А-4 (заводское обозначение)

Почему все-таки немцы?

Конечно, среди немцев были талантливые энтузиасты ракетной техники. Прежде всего вспоминаются теоретик Герман Оберт и практик Вернер фон Браун. Но в годы между мировыми войнами и в других странах проживали ничуть не менее значимые основоположники космонавтики. Это русский Константин Эдуардович Циолковский, американец Роберт Годдард, и другие менее громкие имена. Почему именно Германия в годы Второй Мировой Войны неприятно удивила остальных участников бомбардировками баллистическими ракетами?

Ответ далек как от романтики межпланетных путешествий к прекрасным Аэлитам, так и от расовых теорий об интеллектуальном превосходстве отдельных народов. Он сугубо военно-прагматический.

После Первой Мировой Войны по условиям Версальского договора разгромленной Германии были установлены ограничения на различные виды тяжелого вооружения: танки, авиация, флот, артиллерия. Но в этом списке не было ракет. Ракеты генералы и политики, составлявшие договор, как оружие вообще не рассматривали. Именно за это уцепился офицер рейхсвера Вальтер Дорнбергер.

В 1930 году он начинает собирать немецких энтузиастов реактивного движения в группу, с целью замены запрещенной артиллерии на легальные ракеты, в том числе большой по тем временам дальности. Когда фашисты в одностороннем порядке отменяют ограничения Версальского договора, у Дорнбергера уже есть задел на производство тяжелых ракет. Ему удалось получить от Гитлера полный карт-бланш, на ракетостроение были брошены гигантские средства, причем в ущерб другим направлениям. Одной из причин неудачи немецкой атомной программы и отсутствия вменяемой бомбардировочной авиации дальнего действия называют маниакальное увлечение фюрера реактивным «оружием возмездия».

Через концлагеря к звездам

Недальновидность политиков Антанты была наказана, но как это принято в империалистическом мире, наказаны были простые люди. Фау-2 получилась откровенно террористическим оружием. Весьма несовершенная система наведения обеспечивала снаряду точность класса «плюс-минус Лондон». Ни о каком воздействии на конкретные промышленные или военные объекты речи не шло, стреляли по жилым массивам европейских городов. Крупнейшим «успехом» Фау-2 стало попадание в кинотеатр «Рекс» на 1200 мест в Антверпене. Погибло 567 человек, ранено 291.

Несмотря на низкую надежность (около 60%) Фау-2 стала ночным кошмаром жителей крупных городов. Ужас был в том, что ракета подлетающая к цели со скоростью около 800 м/с (более чем в два раза быстрее звука) в принципе не поддавалась перехвату истребителями или зенитной артиллерией. Сверхзвуковую ракету даже нельзя услышать до рокового момента и попытаться укрыться в бомбоубежище.

Может показаться странным, что «оружие возмездия» не применялось против СССР, но тут все логично. Перед лицом краха Гитлер до последнего надеялся уломать на мирные переговоры "уважаемых людей", больших его друзей и спонсоров в прошлом. В том числе путем нажима террористическими бомбардировками. Договориться с диаметрально-противоположными коммунистами не было никаких шансов. Тем более после фашистской политики геноцида на оккупированных советских территориях.

Производились ракеты подземной фабрикой Миттельверк около города Нордхаузен. Рабочая сила поставлялась из подразделения Бухенвальда — лагеря Дора-Миттельбау. Непосредственно на фабрике обнаружено не менее 30 тысяч погибших узников. Это больше, чем убито бомбардировками Фау-2.

В штольне Шмаргун обратил наше внимание на перекрывавший всю ее ширину мостовой кран над пролетом для вертикальных испытаний и последующей погрузки ракет. К крану были подвешены две балки по ширине пролета, которые опускались при необходимости до высоты человеческого роста. На балки крепились петли, которые накидывались на шеи провинившихся или заподозренных в саботаже заключенных. Крановщик, он же палач, нажимал кнопку подъема и сразу свершалась казнь через механизированное повешение до шестидесяти человек. На глазах у всех "полосатиков", так именовали заключенных, при ярком электрическом освещении под толщей в 70 метров плотного грунта давался урок послушания и устрашения саботажников.Книга 1. "Ракеты и люди"

Подземная фабрика Миттельверк. Отопления здесь не было, и постоянная температура держалась около 8 градусов. Дневной рацион состоял из одного литра черного горького эрзац кофе, 400 грамм хлеба и порции жидкого картофельного супа. Выживание работников, впрочем, и не предусматривалось. Никто не должен был покинуть сверхсекретный объект. Потом эти ракеты полетят на головы английских, французских, голландских рабочих. Зачем нам антиутопии, если есть история.

Всем сестрам по серьгам?

Руководитель ракетного производства штурмбаннфюрер СС Вернер фон Браун безусловно знал, что происходит на Миттельверке. И догадывался, что такие заслуги перед фатерляндом и другими странами большевики оценят своеобразно. То ли дело страны свободного мира! Потому при кончине Рейха, недолго думая, фон Браун и товарищи двинули навстречу американским войскам.

Советским трофейным командам пришлось проявлять изобретательность для укомплектования советско-немецкого ракетного института «Рабе». Была организована операция «Ост» по переманиванию немецких ракетчиков к себе. Наибольший ее успех — заместитель фон Брауна по системам управления Гельмут Греттруп. Но на этом в общем-то и все. Сам Греттруп по прибытии в «Рабе» заметил, что кроме пары человек здесь к ракетам никто отношения не имеет. И вообще, кто все эти люди?

Что касается самого фон Брауна, то американцы объявили его военным преступником (ненадолго) и заключили под стражу.

С материальной частью тоже не сложилось. Нордхаузен относился к советской зоне оккупации, но американские войска прибыли туда раньше и сняли все сливки.

В этот период штаб 1‑й армии направил в Дессау разведчиков из службы техобеспечения, чтобы те детально обследовали обнаруженный нами исследовательский и проектный центр Люфтваффе. Разведчики обыскали всё: ангары, опытные мастерские, чертежные. В некоторых комнатах обнаружились сейфы — их подрывали, чтобы открыть. Забирали все, что могло иметь хоть малейшую ценность для разведки. Тысячи чертежей, папок, моделей всех видов и размеров укладывали в ящики и грузили на машины. Наши ребята понимали, что все, что мы не вывезем, достанется русским.

В Нордхаузене сбор разведывательных данных шел в еще больших масштабах. Начальник артиллерийско-технической службы 1‑й армии полковник Джон Медарис сразу осознал, какое сокровище мы откопали вместе с центром производства и сборки «Фау‑2». Отправленная им на осмотр завода группа обнаружила, что подземные сооружения оказались еще обширней, чем нам представлялось. Многоярусные тоннели тянулись на глубине около 180 метров под поверхностью земли, совершенно неуязвимые для бомбежек. Производство ракет шло полным ходом, и прежде чем мы захватили фабрику, были изготовлены тысячи «Фау‑2», принесших разорение Лондону и южному побережью Англии. Однако теперь все площадки для запуска во Франции, Бельгии и Голландии были захвачены.

Благодаря титаническим усилиям Медариса ракетами и их деталями удалось загрузить пятьдесят железнодорожных вагонов. Кроме того, прежде чем передать этот район русским, мы успели эвакуировать не один грузовик небольших ракетных двигателей, запчастей и документов.

Автор этих строк — офицер-ремонтник 3-й бронетанковой дивизии армии США Белтон Купер, попутно ужасается количеству трупов обнаруженных и откопанных на фабрике. Несколько иронично, что фон Браун скоро станет его добрым соседом. Купер родом из городка Хантсвилль в Алабаме, где будет организован полигон для немецких ракетчиков. Связь немецкого инженера с узниками Дора-Миттельбау его вряд ли смущала, ведь:

Хотя захват ракетного центра стоил нам больших жертв, он позволил Соединенным Штатам развернуть свою космическую программу и победить в «холодной войне».А вот советским «трофейщикам» пришлось подбирать объедки за американцами.

Осмотр штолен и штреков затруднялся тем, что освещение частично было повреждено, как нам сказали, по приказу американцев. Горели только "дежурные" светильники. Поэтому ходить по заводу следовало очень осторожно, чтобы не провалиться в какую-либо технологическую яму или не разбиться об остатки неубранных ракетных деталей. Мы обратили внимание на большое количество беспорядочно разбросанных составных частей ракет. Можно было без труда насчитать десятки "хвостов", боковых панелей, средних частей, баков и т.д.

Немец, которого представили как инженера-испытателя на сборке, сказал, что завод работал на полную мощность практически до мая. В "лучшие" месяцы его производительность доходила до 35 ракет в день! Американцы отобрали на заводе только полностью собранные ракеты. Таких скопилось здесь более сотни. Они даже организовали электрические горизонтальные испытания, и все собранные ракеты до прихода русских погрузили в специальные вагоны и вывезли на запад – в свою зону. "Но здесь еще можно набрать агрегатов на 10, а может быть, и 20 ракет".

Немцы сказали, что все специальное чисто ракетное испытательное технологическое оборудование было вывезено. Но обычные станки и типовое оборудование общего назначения во всех цехах остались не тронутыми. Богатым заморским охотникам за ракетными секретами даже самые совершенные металлорежущие станки не были нужны.

Фау-2 на полигоне Уайт Сэндс в штате Нью-Мексико. 1946 год.

Такой расклад позже скажется на развитии советских и американских ракет. А в 1945 году западные союзники уже запускают трофейные Фау-2 руками немецких стартовых расчетов, пока советские специалисты пытаются собрать хоть что-нибудь из запчастей, обломков и смутных представлений околоракетных инженеров.

Зачем нам копировать Фау-2?

Несмотря на такие исходные условия, советским ракетчикам удалось восстановить несколько Фау-2 и отправить их в СССР на полигон Капустин Яр. Там чуть позже американцев, в 1947 году, приступили к запускам трофеев, частично целиком привезенных из Германии, частично собранных на месте из немецких деталей. Королев и ОКБ-1 поначалу не собирались производить копию Фау-2 серийно, она рассматривалась только как «учебная» Дело в том, что ракета на тот момент была совершенно бесперспективной. Ненадежная, с плохой точностью, с малой дальностью, нетехнологичная, слабый боезаряд. Естественно инженеры выступали за проектирование собственной ракеты с улучшенными характеристиками.

Решение о копировании немецкой ракеты принял министр вооружения Д.Ф. Устинов.

Решение о точном воспроизводстве ракеты А-4 диктовалось следующими соображениями.

Во-первых, необходимо быстро сплотить, воспитать и научить работать большие коллективы инженеров и рабочих. Для этого надо их сразу загрузить конкретной и ясной задачей, а не далекой перспективой.

Во-вторых, заводы отрасли не должны оставаться без работы: их может перехватить кто-нибудь со стороны. Особенно опасны атомщики. Они не только строят, но и отнимают чужие заводы, пользуясь покровительством Берии. А чтобы загрузить производство, нужна проверенная, доброкачественная рабочая документация. Где ее взять? Разрабатывать от нуля свою новую или переработать немецкую? Ответ очевиден: второй путь на два года короче.

В-третьих, военные уже сформировали специальные части, фактически создали Государственный центральный полигон. Нельзя же их оставлять без дела!

В-четвертых, отечественную промышленность надо как можно скорее втягивать в ракетную технологию. Пусть у нас немедленно начнут делать двигатели, приборы, арматуру, провода, разъемы, на которые уже есть технические условия и вот-вот появятся свои собственные чертежи.

А когда вся эта новая кооперация притрется и заработает на конкретном деле – серийном производстве ракет Р-1, – вот тогда мы, обеспечив тыл, можем позволить себе сделать скачок, перейдя к созданию своих, уже действительно нужных армии ракет.

Так появилось семейство одноступенчатых ракет Р-1, Р-2, Р-5. И если Р-1 была копией Фау-2, то ее модернизация Р-2 по характеристикам превзошла американо-немецкую ракету Redstone конструкции фон Брауна, которая тоже являлась развитием Фау-2.

Р-2 и Р-5

При этом в серийное производство Р-2 пошла на два года раньше, в 1953 году, тем самым подтвердив правильность решения Устинова и талант советских конструкторов.

Вывезенные в СССР немецкие инженеры действительно разрабатывали модернизацию Фау-2, но совсем другую, под названием Г-1 (или Р-10). Но дальше эскизов дело не пошло, и немцы вернулись в ГДР, в серию пошла Р-2, а про проект Г-1 помнят разве что специалисты по истории ракетостроения.

Великолепная «Семерка»

Но с точки зрения освоения космоса эта серия была тупиком. Для достижения межконтинентальной дальности (и в перспективе орбиты) ракета такой схемы должна была быть чудовищных размеров и веса. Решение было в многоступенчатости, и это вовсе не немецкая идея. О многоступенчатых ракетах говорил еще Годдард, а в 1935 году Циолковский теоретически обосновал это в своей работе «Наибольшая скорость ракеты».

20 мая 1954 года принято постановление КЦ КПСС и Совета Министров СССР о создании баллистической ракеты межконтинентальной дальности. Разработка была поручена ОКБ-1.

Ранние модификации Р-7: МБР с термоядерной боеголовкой и ракеты-носители для первого спутника ПС-1, космических кораблей «Восток», «Восход», «Союз».

В годы войны у фон Брауна был проект двухступенчатой межконтинентальной ракеты А9/А10, но только в общих чертах. В частности не была проработана проблема надежности запуска жидкостно-реактивного двигателя второй ступени в верхних слоях атмосферы. ОКБ-1 решило проблему другим методом. Компоновка ракеты была с поперечным разделением ступеней. Двигатели всех пяти блоков (А, Б, В, Г, Д) запускались на стартовом столе, из них четыре боковых блока отделялись по истечении в них топлива. Центральный блок А продолжал работать весь активный участок полета. В таком виде, пройдя множество модификаций, Р-7 остается основой отечественной (да и мировой тоже) космонавтики.

Несмотря на решение проблем с запуском двигателей в вакууме, поперечное разделение ступеней и сегодня используется в современных модификациях Р-7 для запусков кораблей «Союз» и «Прогресс».

Силовая схема так же принципиально отличалась от предыдущих образцов. Все баки для топлива и окислителя были несущими, т.е. воспринимали нагрузки на себя, разгружая внешнюю оболочку и облегчая конструкцию.

Что касается найденных немецких двигателей, то они удивили ведущих советских двигателистов (Глушко и Исаева) размером и тягой, но на практике помогли не сильно.

В первые годы работы над ракетной техникой в Советском Союзе, а как потом мы выяснили, и в Германии, создатели жидкостных ракетных двигателей не имели в своем распоряжении сколько-нибудь пригодных для практики теоретических трудов, позволяющих конструировать ЖРД на более-менее научной основе.

Конструктор ракеты пользовался такими развитыми для нужд артиллерии и авиации науками, как баллистика, теория полета тела переменной массы, аэродинамика, теория упругости, сопротивление материалов, опиравшимися на классические труды известных ученых.

Разработчики систем управления ракетами опирались на мощный теоретический базис электротехники, радиотехники, уже имевшийся опыт автоматического пилотирования самолетов, гироскопическую технику, особенно успешно применявшуюся в кораблевождении.

Инженеры, взявшиеся за рискованную деятельность разработки ЖРД, не имели специальной подготовки и первые годы действовали почти вслепую, "методом тыка", нередко случались пожары и взрывы на стендах и при пусках ракет. Над "двигателистами" мы не прочь были дружески подшучивать, расспрашивая, сколько взрывов ЖРД следует иметь, чтобы считать его наконец пригодным для первого полета.

Сколько я помню свое общение с двигателистами, и, прежде всего, с Исаевым, Глушко и их соратниками, они всегда терзались проблемами организации рабочего процесса для получения наивысшей удельной тяги, устойчивости горения; возникали всевозможные пульсации, низкочастотные и высокочастотные. От пульсаций начинались вибрации, которые вначале разрушали всю аппаратуру в окрестностях двигателя, а затем взрывался и

сам двигатель. Впрочем, чтобы не пугать начальство, слово "взрыв» заменяли на термин "раскрытие камеры сгорания".

Просто у фон Брауна была возможность взрывать сотни ракетных двигателей. У советских ракетчиков до войны и во время стояли более «приземленные» задачи. Такие как твердотопливные реактивные снаряды для самолетов и реактивных минометов.

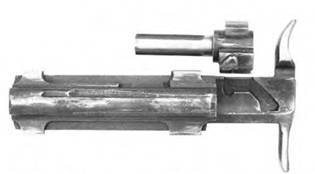

В 1952-53 гг. для будущей межконтинентальной ракеты в ОКБ-456 были проведены испытания мощного однокамерного двигателя РД-105 тягой 56 тонн, работающего на кислороде и керосине (у Фау-2 в качестве топлива использовался спирт). Камера двигателя разрушалась из-за развития высокочастотной неустойчивости. В октябре 1953 г. по указанию заместителя Председателя Совета Министров СССР масса головной части МБР увеличивалась при сохранении дальности полёта, что вызвало необходимость увеличения тяги двигателей. Форсировать и без того неустойчиво работающий двигатель смысла не было. Решение было найдено в замене одной большой камеры на четыре небольших. Так появился знаменитый РД-107/108.

РД-107 для бокового блока. Еще одно очевидное отличие от немецкого двигателя — цилиндрические камеры сгорания вместо круглой. Сбоку две маленькие рулевые камеры.

Для управления ракетой требуется отклонять вектор тяги двигателя (с увеличением высоты и падением плотности воздуха эффективность аэродинамических рулей падает). В немецкой ракете для этого использовались газоструйные рули из термостойкого графита. Рули расположены за соплом и отклоняют реактивную струю. Для межконтинентальной ракеты такое решение не подходило. Длительность ее активного участка так велика, что никакой графит не выдерживал столь долгий нагрев. Кроме того, газоструйные рули вносили потери энергии из-за трения о них реактивной струи.

Управление Р-7 устроено принципиально по-другому. Двигатели имеют по бокам маленькие отклоняемые рулевые камеры (4 на цетральном РД-108 и по 2 на боковых РД-107), питающиеся от агрегатов двигателя.

Может показаться, что здесь 32 реактивных двигателя, но на самом деле это 5 четырехкамерных двигателей, имеющих в сумме 20 основных плюс 12 рулевых камер.

Ну может хотя бы немецкие стартовые сооружения с полигона Пенемюнде пригодились советскому космосу? И опять нет.

За 1955 год было разработано уникальное по инженерной оригинальности стартовое сооружение, которым по праву могут гордиться его создатели.

Боковые блоки на пусковой установке подвешиваются на опорных стрелах за свой прочный носовой узел, а центральный блок опирается в четырех точках на шарообразные оголовки носовых узлов боковых блоков. Конструкция разработана так, что радиальные сминающие силы на ракету не передаются. При старте ракеты опорные стрелы отслеживают движение ракеты. После выхода оголовков опорных стрел из специальных опорных гнезд в носовых узлах боковых блоков опорные стрелы с фермами отбрасываются (за счет противовесов — прим. автора), поворачиваясь на опорных осях и освобождают путь для подъема ракеты.

Получилась остроумная, простая и надежная система, за счет отсутствия замков и двигателей. Отказывать в ней нечему.

Иногда ее называют «тюльпаном». Раскрывается как цветок.

За океаном

Как уже упоминалось, поначалу Вернер фон Браун был взят под стражу американцами за преступления на Миттельверке. Чтобы обойти неудобные законы о нацистских преступниках, была организована операция Piperclip (Скрепка). Биографии ценных немецких руководителей ВПК были сфальсифицированы, связи с гитлеровской системой геноцида вымараны. Название «Скрепка» означает канцелярские скрепки, которыми к досье немцев прицеплялись новые правильные сведения. Таким образом фон Браун избежал суда в Нюрнберге и вместе с более чем сотней немецких ракетчиков оказался в Алабаме, чтобы создавать ракеты для армии США.

Как и в СССР, у американцев была собственная ракетная школа, но от советской она безнадежно отставала. Кульминацией этого положения стал так называемый «четырехфутовый запуск» — первая попытка вывести на орбиту американский спутник Авангард одноименной ракетой 6 декабря 1957 года.

Ракета поднялась на 1,2 метра и упала на стартовый стол. Советский Спутник-1 уже два месяца кружил по орбите. Тем временем Авангард получил от американских журналистов кличку «Kaputnik».

«Гол престижа» для космической программы США забил фон Браун. 1 февраля 1958 года ракета Jupiter-C доставила на орбиту спутник Explorer. Ракета Юпитер-Си была модификацией уже упомянутой Редстоун. Имела все те же характерные для Фау-2 черты, как например, управление графитовыми газоструйными рулями.

Explorer представлял собой армейский малый неуправляемый реактивный снаряд Baby Sergeant, который ставился на связку из трех таких же, которые вставлялись в связку из 11 таких же, которые ставились на Jupiter-C. Когда вам говорят про грубую советскую технику, всегда можно вспомнить первый американский спутник.

Позднее история повторилась с запуском первого космонавта. Ракета Атлас американской конструкции опять не успевала за Р-7 от ОКБ-1, и опять американцев выручал фон Браун со своим Редстоуном. Почти на месяц позже Гагарина, 5 мая 1961 года на американо-немецкой ракете взлетел корабль Меркурий с Аланом Шепардом. Правда полет был суборбитальным, но у американцев по правилам ФАИ астронавтами считаются все, кто взлетал выше линии Кармана (100 км).

Позднее фон Браун стал ни много, ни мало главой NASA, и руководил американской программой полета человека на Луну.

У современных фантазий про фашистов на Луне есть своеобразный исторический контекст.

Выводы

1) Плоды немецкой ракетной программы почти полностью достались западным союзникам по Антигитлеровской коалиции;

2) Тем не менее уже к середине 1950-х годов советское ракетостроение обгоняло как американское, так и немецко-американское;

3) Первая космическая ракета-носитель Р-7 не имеет ничего общего с Фау-2;

4) Первые американские шаги по освоению космоса осуществлялись при помощи фонбрауновских ракет Редстоун и Юпитер-Си — модернизаций Фау-2;

5) Любой, кто утверждает о немецких причинах побед советской космонавтики — антисоветчик, ибо отрицает победу советских инженеров, рабочих, промышленности и руководства в условиях послевоенной разрухи, преимущества американцев по немецким трофеям и отсутствия многолетней промышленности как в западных капиталистических странах.

Дожившие до 1992 года старые пенемюндовцы вместе с малочисленными в современной Германии почитателями гитлеровских времен решили отметить 3 октября 50-летие первого удачного пуска А-4. В районе Пенемюнде по этому поводу было задумано большое празднество с участием иностранных гостей. Праздник рекламировали как 50-летие космической эры. Это за сутки до истинного юбилея – 35-летия – 4 октября 1992 года! По этому поводу последовали резкие протесты английской общественности. Канцлеру Колю пришлось вмешаться, массовые мероприятия были запрещены, а земельный министр, поощрявший это празднество, вынужден был уйти в отставку. Англичане совершили благородный поступок.

Источники:

1) Дорнбергер Вальтер. «Фау-2. Сверхоружие Третьего Рейха. 1930-1945»;

2) Б.Е. Черток. «Ракеты и люди» Т.1.;

3) Б. Купер. «Смертельные ловушки. Выживание американской бронетанковой дивизии во Второй мировой войне»;

4) В.Е.Гудилин, Л.И.Слабкий. «Ракетно-космические системы (История. Развитие. Перспективы)»;

5) Левантовский В.И. «Механика космического полета в элементарном изложении»;

6) G. Kranz. «Failure Is Not an Option».

P.S. Тег моё, т.к. это авторский материал группы.

Я, возможно, мог бы ответить на некоторые вопросы в комментариях, но гарантировать ничего не могу