Мёртвая форма жизни. Что таится в закрытых хранилищах естественно-научного музея

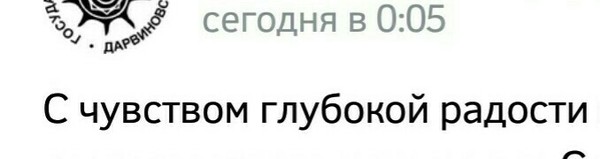

У Дарвиновского музея две сущности. Первая на поверхности: это место, где взрослые и дети, изучая скелеты динозавров, чучела животных и рисунки анималистов, узнают, как эволюционировала жизнь на Земле. Вторая сущность музея скрыта в его запасниках. Обычным посетителям в эти хранилища доступа нет, но корреспонденту «Кота Шрёдингера» удалось там побывать.

Государственный Дарвиновский музей основал в 1907 году молодой российский зоолог Александр Котс. Свою задачу он видел в том, чтобы знакомить посетителей с учением об эволюционной биологии, визуализируя понятия, описывающие развитие жизни на Земле: естественный отбор, наследственную изменчивость, появление видов, формирование основных единиц биологической систематики (родов, семейств, отрядов). Этого принципа в музее придерживаются по сей день.

Сейчас в его фондах числится почти 400 000 экспонатов, среди которых чучела, скелеты вымерших животных, коллекция из 3 608 настоящих птичьих яиц, произведения анималистического искусства: скульптуры, живопись, графика.

В первые годы работы музея главными поставщиками чучел были таксидермическая мастерская основателя московской школы научной таксидермии Фёдора Лоренца, зарубежные торговые фирмы, Московский зоопарк. Позже экспонаты стали поступать из национализированных частных коллекций, с пушно-меховых баз. Некоторые чучела были переданы музею или приобретены им у известных учёных либо по договорённости с организаторами научных экспедиций. Кроме того, начиная c 1913 года в музее работает собственная таксидермическая мастерская.

// Когти, рога…

Стою у серой железной двери закрытого фонда Дарвиновского музея. Сопровождающая меня сотрудница, хрупкая девушка, с трудом тянет на себя ручку и заглядывает в просвет:

— Игорь Вячеславович, мы к вам!

Дверь открывается. За ней ещё и металлическая решётка — прутья толстые и прочные, как в клетке для свирепых хищников. «Странно. К чему такие предосторожности? Чучела же не могут сбежать?» — думаю я и на ходу прикидываю, как за этим порогом воплощается сценарий хоррора о жаждущих свободы животных-зомби.

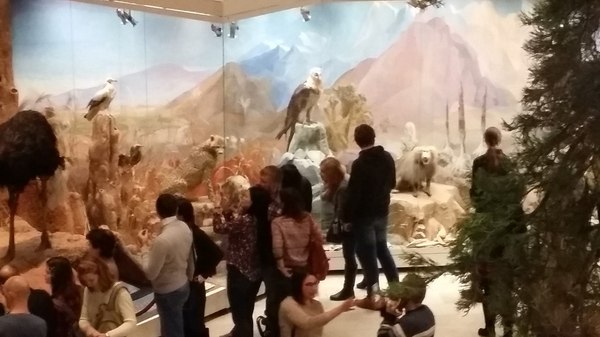

Внутри нас встречает Игорь Фадеев, зоолог, ведущий научный сотрудник отдела фондов Дарвиновского музея. За его спиной в странных позах застыли гиена, жираф и три медведя — чучела, конечно. Эти животные вовсе не кажутся страшными, они похожи на бродячих музыкантов: медведи держат в лапах тонкие стволы деревьев, словно грифы контрабасов.

— Помещение для посещения не предназначено, поэтому аккуратнее, — акцентируя каждое слово, предупреждает нас Игорь. — Когда по комнате перемещаетесь, просчитывайте движения, чтобы не зацепиться за когти, рога… в общем, тут много всего.

Внимательно оглядываю зал. Странно, но чучел не так уж и много: у двери на столе застыл заяц в окружении… кажется, хорьков; на полу сидит огромная собака; со стены хмуро смотрят на меня морды антилоп, косуль и оленей; чуть поодаль голова быка — самый грозный из здешних зверей кажется самым гостеприимным.

Игорь Фадеев, зоолог, ведущий научный сотрудник отдела фондов Дарвиновского музея

— Неужели в закрытом фонде так мало чучел? — недоумеваю я.

— Большинство экземпляров спрятано вон в тех огромных шкафах, — поясняет Фадеев. — Это одно из самых крупных хранилищ млекопитающих: примерно 800 чучел среднего и крупного размера. Многим из них по сто лет. После смерти звери продолжают вести активную жизнь в музее — регулярно посещают выставки; всё время появляется новая информация, дополняющая их и без того интересные биографии. А оборудование у нас такое, — хранитель подходит к высоким шкафам и открывает дверь-купе.

Из шкафа вырывается резкий неприятный запах. Внутри на полках притаилось десятка два лисиц и волков: маленькие и большие, испуганные и злые, милые и хитрые.

— Ох, какой аромат… — выдавливаю из себя, не решаясь сделать глубокий вдох.

— Запах, конечно, есть. Большинство животных резко пахнет — понюхайте любую собаку. Специфический запах отчасти сохраняется и у чучел, несмотря на то что шкуры многократно стирают, — объясняет Игорь, кивая на рыжих и серых хищников. — Но этот аромат сейчас выветрится, у нас постоянно работает вентиляция. Здесь поддерживается особый температурно-влажностный режим, контролируются шум, свет и прочие параметры. Это позволяет хранить чучела практически неограниченный срок. Самым старым нашим экземплярам более 150 лет. Может, есть и постарше, но это сложно выяснить.

Чучела волков пахнут так же резко, как живые звери.

— Наверное, экспонаты, которым перевалило за сто, как-то повредились? Не всегда же в музее были такие условия хранения.

— Разумеется, за долгие годы состояние чучел изменилось не в лучшую сторону. Время не остановишь, хотя мы и пытаемся. Все экспонаты реставрируются по мере необходимости. Вот, например, этот мишка сильно пострадал, — Игорь указывает на одного из медведей-контрабасистов. — Жалко его, лечить надо. Почистим, сделаем укладку, зашьём — будет как новенький.

— Есть у чучел враги помимо времени? Может быть, моль?

— Моль — наш главный враг. Ненасытная блоха для мёртвых животных. Но мы о ней постоянно помним и проводим профилактику — целый комплекс защитных мер. Так что полакомиться она, наверное, хочет, да только кто же ей даст?! Пока ещё от моли ни одно животное не пострадало.

— А что самое сложное в работе реставратора чучел?

— Заделывать разрывы и трещины на шкуре. Здесь нужны буквально хирургические навыки. Размочив шкуру, мы аккуратно накладываем швы и залепляем их мастикой. Чучело, которое представляет большую ценность для музея, мы не выбрасываем, даже если оно всё изъедено. Заботимся о нём и регулярно подлечиваем.

// Медведь и Ленин

— В этом году Дарвиновскому музею исполняется 110 лет, к юбилею я готовлю выставку «Обыкновенные необыкновенные звери», — рассказывает Игорь. — Там будут представлены чучела животных, которые на первый взгляд кажутся совершенно обычными. Например, гималайский медведь — вот этот. Что в нём такого, да? — хитро прищурившись, хранитель молчит и испытывает меня своим взглядом, ждёт ответа. — Смотрите! На самом деле он альбинос.

— Но он же бурый! — возражаю я.

— Это частичный альбинизм. Да, туловище у медведя бурое, но морда и лапы белого цвета. Абсолютно уникальное животное. Второй такой никому на глаза не попадался. Скоро мишка отправится к таксидермистам — надо его подлатать, почистить. Он ведь изготовлен девяносто с лишним лет назад и на реставрации ни разу не был.

Гималайский медведь с частичным альбинизмом — один из первых экспонатов Дарвиновского музея, демонстрирующих эту удивительную мутацию.

На этикетке, закреплённой на шкуре медведя, написано, что он был отправлен в Дарвиновский музей в 1924 году с выставки. С какой именно, не указано. Но Игорь Фадеев выяснил. Гималайский мишка выставлялся в 1923 году на первой Всероссийской сельскохозяйственной выставке. Правда, тогда он был не чучелом, а просто шкурой.

— Эта выставка — предшественница Выставки достижений народного хозяйства СССР, — поясняет хранитель. — Раньше такие мероприятия посещали первые лица государства. Так что не исключено, что этого медведя сам Ленин трогал.

// Судьба собачья

Игорь открывает ещё один шкаф-купе — в нём тьма собак самых разных пород: от совсем крохотных до настоящих великанов.

— Вот этот пёс тоже будет персонажем юбилейной выставки, другого её раздела, — Фадеев показывает на нижнюю полку, где восседает огромная чёрная собака. — Это ньюфаундленд. Два года назад к нам пришёл молодой человек и сказал, что у него в семейном архиве есть фотография собаки, принадлежавшей прадеду. На фото стоит штампик Дарвиновского музея. Мы задумались и стали разбираться. В конце концов по разным документам раскопали интересную историю.

Кузьма Никитин с ньюфаундлендом Игором.

У чёрной как смоль собаки на груди есть небольшие белые пятна. Сотрудники музея сопоставили фотографию с описанием чучел в хранилище. Обнаружили в документах упоминание о точно таких же пятнышках, нашли чучело собаки. В книге поступлений, где отмечается каждый экспонат, значилось, что пса зовут Игорь.

— Представляете, как меня, — смеётся хранитель. — Поэтому я так хорошо его запомнил. Вообще-то позже выяснилось, что при записи одну букву добавили: настоящая кличка этого пса — Игор. Он был добродушным и очень любил своего хозяина.

Это один из первых ньюфаундлендов в Москве, а привезён он был из Прибалтики незадолго до Великой Отечественной войны. Принадлежал пёс уполномоченному представителю СССР в Эстонии Кузьме Никитину. Осенью 1941-го в столице творился хаос, и собака потерялась.

Рогатый череп одного из подвидов горного барана.

— Такой большой и породистой собаке, оставшейся на улице в прифронтовой Москве, было очень трудно. Крупному зверю ведь нужно много еды, — с грустью пересказывает Фадеев биографию Игора. — Побродив по голодной земле, пёс прибился к какой-то железнодорожной станции. Там его то подкармливали, то он сам воровал еду и получал за это. В общем, характер у него испортился. Пёс стал на всех бросаться, особенно не любил людей в форме. И как-то раз напал на милиционера, а тот начал палить в Игора из нагана. Все семь патронов, что были в обойме, попали в собаку.

— И она осталась жива? — ошарашенно впиваюсь взглядом в чучело Игора и пытаюсь найти на его шкуре отметины от выстрелов.

— Как ни странно, да, — с расстановкой отвечает хранитель. — Пса спасли. Из его тела извлекли почти все пули, одна осталась — в голове. Оттуда вытащить пулю было технически очень сложно. И сейчас, если просветить череп Игора рентгеном, можно увидеть этот артефакт.

Чучела медведей, гиены и жирафа тут похожи на дружную компанию, но в природе, конечно, этих животных вместе не встретить.

— И что же было с псом дальше?

— Потом, когда война подходила к концу, его нашли сотрудники школы военного собаководства в Новогирееве и забрали туда. Им хотелось с его помощью создать новую породу — русского водолаза. Но не получилось.

— Почему?

— Пёс после тяжёлой травмы стал очень агрессивным. Но его всё равно оставили при школе. Он прослыл ужасным зверем, ему дали кличку Буян. Держали в вольере и кормили с палки. Однако потом в его судьбе случился очередной чудесный поворот.

— Куда уж чудеснее спасения от семи пуль!

— Как-то раз его отправили на выставку собак. Заперли в крепкую клетку, повезли. И именно на эту выставку приехал старый хозяин Игора — Кузьма. Он узнал пса. А пёс — хозяина. Собаку словно подменили, она снова стала послушной и ласковой, как до войны. Кузьма забрал её обратно в семью, где она прожила ещё несколько лет, до 1950 года.

— А как пёс попал в Дарвиновский музей?

— Хозяин привёз труп, понимая, что только в нашем музее смогут сохранить представителя ценной породы. Осталось много фотографий и записок, рассказывающих о последних годах Игора. Пару лет назад эти сведения попали в музей, и мы восстановили прижизненную биографию пса.

// Замечательный заяц

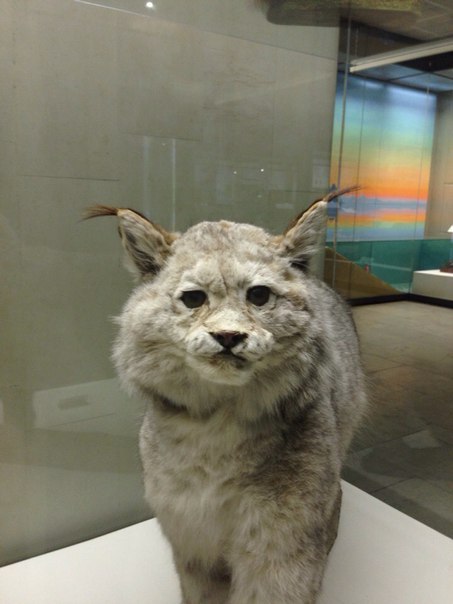

— Хотите увидеть самый первый экспонат музея? — хранитель подводит меня к столу. — Пожалуйста, знакомьтесь: это заяц-беляк.

— Хм, но он же чёрный, — снова удивляюсь я неочевидной характеристике животного.

— Он меланист. Поэтому и чёрный. Животные-меланисты в природе встречаются реже, чем альбиносы. Меланизм — это вариант фенотипа, при котором окраска зверя намного темнее, чем у его собратьев. Сама окраска образуется пигментами. Они бывают как в недостатке, так и в избытке. Когда пигмента не хватает, получаются альбиносы, полные или частичные, как тот гималайский медведь. При избытке меланина появляются вот такие странные животные, как этот смуглый заяц-беляк. Про одного из наших пятерых зайцев-меланистов, но точно не про этого, даже заметка была в охотничьей газете конца XIX века. Там написано, что охотник, который подстрелил этого зайца, сначала испугался: «Господи, неужели я чёрную кошку убил?» — смеётся Игорь. — Мелькнуло ведь что-то тёмное. Потом охотник всё же подошёл к жертве — и поразился, когда увидел зайца, чёрного, как сапог.

Заяц-беляк меланист — первое чучело Дарвиновского музея.

Первый экспонат основатель музея Александр Котс выкупил у создателя московской школы таксидермии Фёдора Лоренца в начале XX века. Шкуру этого зайца Лоренц нашёл в Охотном ряду, куда попадала дичь со всей европейской части России. Таксидермист был известен в кругу охотников, поэтому стоящие шкуры они откладывали для Лоренца.

— Что этот заяц первый, мы узнали, когда просматривали записи в старой книге поступлений: он там значится под номером один, — Игорь достаёт из шкафа тяжёлую толстую тетрадь и открывает нужную страницу. Осторожно проводит по ней рукой. — Смотрите, как новая. Также мы нашли старые фотографии экспоната и подставку, на которой он сейчас сидит. Сравнив имеющиеся данные и чучело, мы поняли, что это по всем параметрам замечательный заяц — не только чёрный, но ещё и первый.

// Сапёр — охранник — экспонат

На полке сидит крупная лохматая собака с перевязанной лапой.

— Что за повязка? — интересуюсь я.

— Обычная этикетка с номером экспоната — примотали к лапе, чтобы не оторвалась. А вот у самой собачки история удивительная, — интригует Игорь. — В 1945 году её подобрали в Берлине советские солдаты. Она прибилась к нашей сапёрной части, которая занималась разминированием города после капитуляции фашистов.

Как выяснилось, пёс был обучен искать мины. Единственная проблема — он не понимал команд на русском языке.

— Ну правильно, всё-таки в немецкой армии служил.

— Скорее всего. Но где, когда и как — это останется тайной, потому что собачка и тогда не могла сказать ни по-русски, ни по-немецки, а сейчас и подавно ничего не скажет, — улыбается Игорь. — Её привезли в Москву и отдали всё в тот же питомник служебного собаководства в Новогирееве.

Чучело пса Женьки — сапёра и охранника музея.

— Интересно, судя по окрасу, это немецкая овчарка, — разглядываю я пса. — Но почему шерсть такая длинная?

— Да-да, вы всё правильно говорите. Это чистопородная немецкая овчарка, — замечает моё замешательство хранитель. — Раньше длинная шерсть была нормой, а сейчас считается дефектом и не входит в стандарт породы.

— И как долго такой красивый и, наверное, редкий в Советском Союзе пёс прожил в питомнике?

— Он пробыл там долго и уже на старости лет попал в Дарвиновский музей. Но не как экспонат, а как охранник. Всю свою пенсию пёс прожил тут. А когда скончался, видите, продолжает служить нам в виде чучела.

— Не жалко было существо, которое знали живым, превращать в чучело?

— Я думаю, если бы собакам предложили выбрать, продолжать посмертную службу человеку или нет, они бы предпочли первое. Так что пёс Женька — так его прозвали уже в СССР — остался служить. Как его звали по-немецки, никто уже не узнает, — хранитель берёт пса за перевязанную лапу. — Хотя, возможно, всплывут мемуары какого-нибудь немца, где будет рассказано, что у него была собачка — длинношёрстная немецкая овчарка, обученная искать мины и пропавшая в Берлине весной 1945 года. Когда у нас есть зацепка, мы всегда стараемся раскопать всю историю. Это же здорово, что тут, в закрытых хранилищах, наши звери не только залечивают раны, но и обретают своё прошлое.

Источник: научно-популярный журнал «Кот Шрёдингера».

Автор текста: Анастасия Месилова