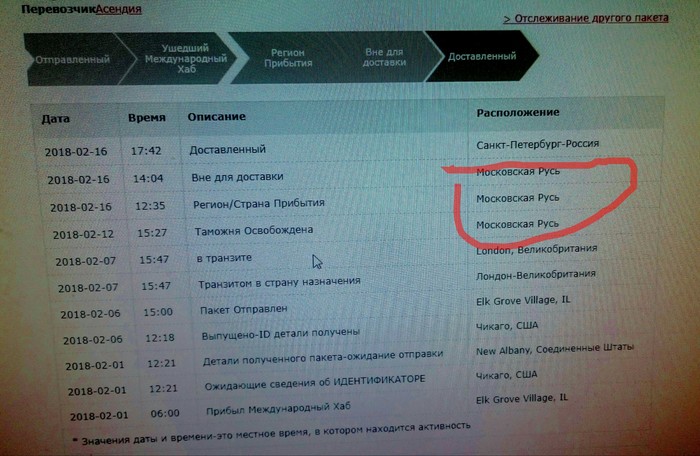

Русские исповедные вопросники XIV-XVII вв как исторический источник. Часть 3. Исповедь вельмож.

https://pikabu.ru/story/russkie_ispovednyie_voprosniki_xivxv...

https://pikabu.ru/story/russkie_ispovednyie_voprosniki_xivxv...

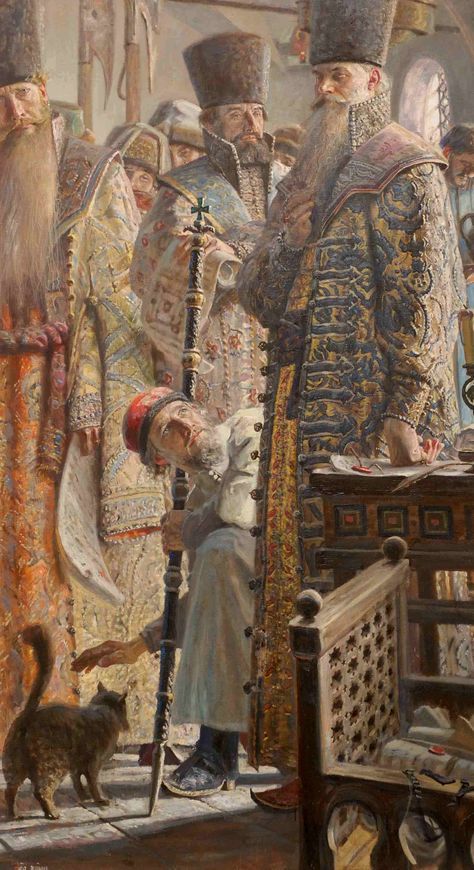

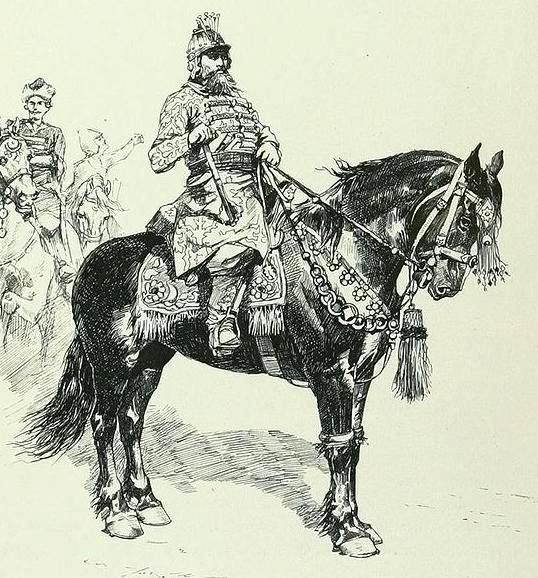

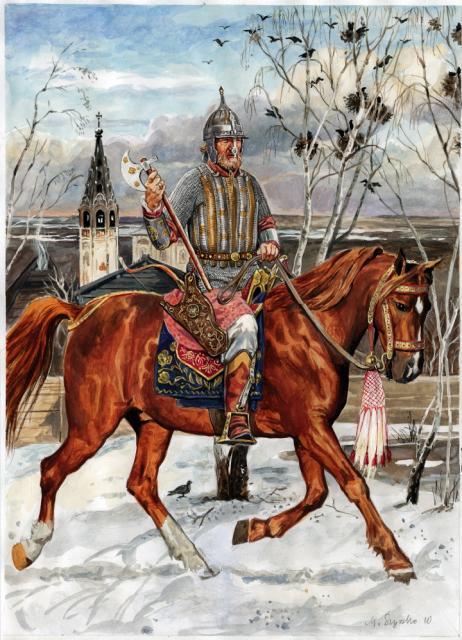

В этой части серии постов речь пойдет об интересном и необычном процессе, проходившем на Руси в XVI- XVII вв., процессе возникновения и изменения исповеди «вельмож» (князей, бояр, судей и других «властителей», стоявших на верхних ступенях социальной лестницы того времени).

В этот период «вельмож» на исповеди начинают расспрашивать о характерных грехах и происшествиях, могущих иметь место в результате выполнения ими своих обязанностей. Благодаря этому мы получаем возможность познакомиться не только с реалиями того времени, но и с тем, как именно тогда относились к тем или иным поступкам и ситуациям.

Но прежде чем перейти к рассмотрению содержания исповеди, еще раз скажем несколько слов об источниках, на которых основана серия постов. Это так называемые исповедные вопросники и поновления, встречающиеся чаще всего в чинах исповеди в требниках и служебниках. Вне чинов исповеди эти тексты практически не встречаются. Исповедные вопросники представляют собой перечень вопросов, задаваемых духовником кающемуся на исповеди, и являются своеобразной «шпаргалкой» для священника. Ведь отпускались только те грехи, о которых было рассказано на исповеди; если же про какое-либо происшествие грешник не упоминал по забывчивости, то оно оставалось нераскаянным, причем ответственность за это отчасти лежала и на духовнике. Таким образом, для священника чрезвычайно важно было не забыть спросить ни про один грех, и подсказкой им служили вопросники. Поновления это перечисление тех же грехов, но уже от лица кающегося.

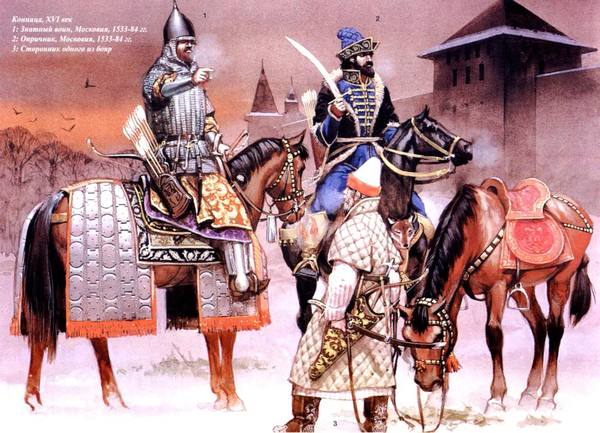

В целом можно отметить одну общую тенденцию, касающуюся и вопросников, и поновлений, постепенное увеличение со временем их объема за счет все большей детализации вопросов. При этом попытка охватить все существующие грехи быстро привела к пониманию того, что для разных категорий людей характерны разные прегрешения то, о чем обязательно нужно спросить женщину, не имеет смысла спрашивать у мужчины. Так, уже с конца XIV - начала XV в. появляются отдельные вопросники и поновления для женщин и мужчин, для мирян и клириков и т. д. Разделение идет по половому признаку или по ступенькам церковной иерархии (мирянин или монах, дьякон или священник), реже по возрастному признаку или в зависимости от семейного положения человека (в женской исповеди появляются отдельные тексты для девиц, жен и вдовиц). Но только в XVI в. впервые выделяются новые категории людей по социальному признаку возникают «Вопросы властелинам и вельможам».

У этих текстов была своя предыстория. В рукописях XV столетия уже мелькали отдельные вопросы, сама формулировка которых, казалось бы, подразумевала, что отвечать на них должен не простой крестьянин, а человек, стоящий несколько выше остальных по своему социальному положению. Чаще всего спрашивали о челяди: «челядь мучил ли?», «или челяди красть велел?», другие вопросы о челяди. Нередко спрашивали о нарушении крестного целования великому князю (т. е. о нарушении клятвенного обещания верности ему), о том, не держит ли кающийся «недобр промысел» (злой умысел, прим ТС), т. е. не задумал ли заговор или измену. Вообще, чаще всего встречаются вопросы о челяди и об измене, но есть и другие вопросы, например, «криво судил по посулам» (выносил несправедливый приговор за взятку, прим.ТС). В одном из поновлений XVI в., «Исповедании инокам», читается сразу несколько вопросов подряд, составляющих своеобразный подраздел в общем тексте. Эти вопросы сформулированы таким образом, как если бы предполагалось, что кающийся инок в мирской жизни занимал достаточно высокое положение: «Согреших в посулоимании у праваго и у виноватаго мзды ради, и у церковнаго имания. Согреших в неправеднем богатьстве и в резоимании»(Согрешил во взяточничестве у виновных и невиновных. Согрешил несправедливом, незаконном обогащении, взимании процентов (кредит под проценты, ростовщичество), прим.ТС) после чего продолжаются обычные вопросы, применимые ко всем людям, безотносительно их социального положения.

Такое присутствие в общих вопросниках статей, относящихся к власть имущим, ситуация нормальная постольку, поскольку в общий вопросник вообще старались вносить все присущие роду человеческому грехи. Духовник на исповеди мог в равной степени поинтересоваться, не судил ли кающийся криво и по посулам, не убил ли кого и не смеялся ли в церкви. Статьи, подразумевающие высокое положение человека, встречаются в общих вопросниках и поновлениях как в XV, так и в XVI в. и свидетельствуют о том, что определенные поступки уже осознавались как греховные, но сами «вельможи», «бояре» и «властители» еще не расценивались как категория лиц, достойная специального внимания.

В XVI в. происходит «скачок» — из общих вопросников выделяются специальные «Вопросы вельможам», хотя до сих пор присутствие в общих вопросниках или в поновлениях статей, обращенных к «вельможам», не было повсеместно распространенным явлением, и подобные статьи встречались довольно редко. Приходит осознание того, что «вельможи» — это люди, систематически сталкивающиеся с проблемами, которые другим людям не приходится решать. «Властители» постоянно попадают в ситуации, необычные для жизни остальных людей, но могущие привести к греху. Люди, стоящие на верху социальной лестницы, начинают рассматриваться как отдельная группа, не похожая ни на какую другую, хотя им присущи все те страсти и искушения, которым подвергаются обычные люди. Группа риска, как сказали бы сейчас.

Именно в XVI в. появляются первые, пока еще краткие вопросники, предназначенные специально для «вельмож». Такие тексты писались обычно после вопросника общего содержания, являясь добавочной статьей, — если исповедовался «вельможа», то после общего вопросника для него зачитывался еще специальный текст, адресованный к таким людям, как он. Если же на исповедь приходил обыкновенный мирянин, не занимающий особого положения в обществе, то специализированный вопросник пропускался. В течение XVI в. они существуют параллельно с общими вопросниками, в которых встречались отдельные статьи, обращенные к «властителям». К XVI в. относится «Вопрос вельможам» в двух редакциях, насчитывающих по 5 — 6 статей. Начинаются обе редакции с вопроса об измене государю великому князю, о нарушении ему крестного целования и злоумышлении на него. Дальше следует несколько вопросов об отправлении суда: не судил ли криво или по посулам, не оправдал ли виновного и не осудил ли невинного, тем паче — на смерть. Здесь особенно акцентируется внимание на выяснении того, от чьего имени действовал человек, осуждая правых и оправдывая виноватых, от своего ли или от имени государя: «А на государеве жаловании, на властех живучи, праваго виноватым по мзде, а виноватаго правым не обидил ли еси?» (Находясь на государственной службе\должности, не признавал ли за взятку невиновного - виноватым и наоборот, прим. ТС). И наконец, следует серия вопросов о челяди: не казнил ли челядь безвинно, не морил ли голодом и ранами, заботился ли, чтобы челядь была одета и обута, не утруждал ли непомерными работами. Не довел ли до самоубийства какого-нибудь «раба» невыплатой жалованья или жестоким обращением — вот вопросы, которые задавались «властелинам и вельможам» в XVI в.

На рубеже XVI — XVII вв. появляются краткие поновления, обращенные к «Судьям и вельможам» и также отличающиеся довольно устойчивым текстом. Они во многом аналогичны кратким вопросникам XVI в. и выполняют ту же «добавочную» функцию, что и вопросники. Так же как и вопросники, поновления для «вельмож» писались не вместо, а сверх обычных поновлений и зачитывались в случае надобности. Такие поновления известны по 11 спискам: текст их был опубликован А. И. Алмазовым. В поновлении грешник кается в том, что он не поступал так, как велел ему «великий князь русский царь», судил криво и по посулам, держа «волости и грады от государя» (управляя городами и областями от имени\по поручению государя, прим. ТС)приобрел богатство «насильством и кривым судом», озлобил челядь «наготою, гладом и босотою».

В конце XVI начале XVII в. мы находим в трех списках «Вопрос приказным людям и властителям». По этому памятнику видно, что его составитель намного более свободно владел темой, чем автор краткого вопросника XVI в. Вопросы конкретизируются, дробятся; рассматриваются более мелкие случаи и ситуации, ярко рисующие картину жизни этого периода.

Как и раньше, прежде всего у кающегося спрашивают о нарушении крестного целования и об измене государю. Но теперь перечисляются все возможные способы нанести урон, большой или малый, государю и его семье: не помышлял ли убить или отравить государя, государыню или их детей; не собирался ли обокрасть их; не хотел ли предать их неверным иноземцам. Не соблудил ли с государыней волею или неволею «ради временной почести жития сего» (ради сиюминутной выгоды, прим.ТС); или знал, что кто-то злоумышляет на государя, и не рассказал об этом. Далее читаем серию вопросов по поводу нарушения государевых приказов или взятых на себя, в силу исполняемой должности, обязанностей. Этот ряд статей так и начинается общим вопросом: «Или не по приказу государеву что сотворил еси?», который потом конкретизируется, раскрываясь в более мелких и частных вопросах. Так, у кающегося спрашивают, не накладывал ли он на людей «тяжких» налогов, стремясь заслужить тем любовь государя; не утаил ли что-нибудь от государя, заботясь о собственной прибыли; не взимал ли лишних пошлин. Как и раньше, у «вельможи» спрашивают, не оправдывал ли он виновных и не осуждал ли неповинных, получая за это «мзду». Вообще, вопросы отправления судопроизводства занимают здесь одно из ключевых мест. Духовник спрашивает исповедующегося, не превышал ли тот своих полномочий, выступая в качестве судьи в тех случаях, когда не имел на это права; не прогонял ли тех, кто бил челом, прося о суде. Не оклеветал ли он кого-нибудь, не подтасовывал ли документы, не осудил ли на смерть и не посадил ли кого-нибудь в тюрьму напрасно «своего ради суетного прибытка».

Встречается несколько вопросов, касающихся продажи людей в «рабство» и даже своеобразной спекуляции живым товаром. Например, у кающегося спрашивают, не продал ли он «в работу» язычникам какого-нибудь христианина; не брал ли прикупа, продавая купленного раньше пленника-язычника; не поработил ли себе свободного, не продавал ли кого-нибудь насильно, без вины. Еще один новый мотив, появившийся в XVII в., — это, выражаясь современным языком, тема предательства Родины. Выше уже упоминался вопрос о том, не задумывал ли кающийся предать государя, государыню или их детей «неверным иноземцам». Помимо этого, у грешника спрашивали, не приводил ли он в страну «неверных», не воевал ли на их стороне; не жил ли своей волей с татарами или латинами (католиками\протестантами, прим.ТС), перенимая их обычаи; не сдал ли города супостатам. Эти статьи исключительно актуальны в XVII в., но встречается и вопрос, будто пришедший из XX в.: «В чужую землю от'ехати не мыслил ли еси?» (не собирался ли эмигрировать за границу, прим.ТС). Присутствуют в тексте и вопросы о челяди, знакомые нам по XV и XVI вв: не томил ли челядь ранами, голодом и наготою, не принуждал ли их работать и не отнимал ли у них что-либо. Появляются и новые вопросы о челяди: не женил ли «раба» не по любви, не выдавал ли насильно замуж?

Все это позволяет нам живо представить себе не только то, что происходило в те далекие времена, но и то, как воспринимались те или иные поступки современниками. Натура человеческая неизменна, и грешат люди примерно одинаково во все времена, но зато разнится отношение к определенным ситуациям. Если в начале XV в. на исповеди не спрашивали, не брал ли кающийся прикупа, перепродавая пленника, не заботился ли о собственном прибытке, исполняя наказ государя, не судил ли по посулам, то это не означает, что подобных явлений не существовало. Это означает лишь, что они воспринимались как нормальные случаи, не требующие осуждения.

На основе «Вопроса приказным людям и властителям» было составлено «Поновление вельможам». Это поновление известно в единственном списке, находящемся в той же рукописи, что и Краткая редакция «Вопроса приказным людям...».

Прежде всего следует обратить внимание на само надписание текста: в отличие от вопросников, здесь более подробно перечисляется, к кому обращен этот текст. Отдельно называются «вельможи, князья, бояре, судьи земские и приказные люди». В тексте «Поновления вельможам» еще яснее, чем в более ранних памятниках, говорится о закрепощении крестьян, часто идущем нечестными путями. Так, «вельможа» кается в том, что он «бедную и беспомощную» челядь привлекал в свой дом и порабощал в холопство, хитростью записывая на них крепости и помогая в аналогичных начинаниях своим родным и близким. Из этого же текста мы видим, что «государев суд» в качестве высшей инстанции часто проходил со слов тех же «судей земских», которые могли оклеветать неповинного перед государем или как-то иначе ввести государя в заблуждение, добившись того, что государь приговорит к смерти невиновного. Упоминается здесь множество других, помимо отправления суда или сбора податей, способов нажиться: «властелин» мог покрывать воров и разбойников, входить в долю с содержащими питейные заведения, игорные и публичные дома, забирать часть прибыли у «душегубцев волхвов».

В течение века общественное сознание сначала открыло для себя совершенно новую категорию людей, на которую раньше никто не обращал специально внимания, не выделял их среди прочих. Затем были осознаны основные аспекты деятельности этой социальной группы; и, наконец, детально разобраны все возможные негативные стороны этой деятельности, в попытке пресечь в самом начале возможность подобного негативного поведения. Человек, живший в XVII столетии, подверг резкому осуждению те поступки, которые его прадедами считались обыденными. И если вряд ли кто-то стремился лишний раз убить на брани (убийство в любом случае было убийством и предполагало дальнейшее наказание), то другие ситуации и человеческие качества, осуждавшиеся в конце XVI в., еще в начале этого века могли оцениваться положительно. Умение нажить добро, обеспечить благополучие и достаток себе и своим детям — такие качества вызывают уважение и зависть, к ним стремятся, их ставят в пример. И если человек умел «хитростью» поработить свободного, выгодно перепродать пленника, соблюсти собственную выгоду, собирая пошлины, то в XV — начале XVI в. он вполне мог считаться достойным человеком. В конце XVI — XVII в. положение меняется, такие поступки начинают осуждаться. Конечно, люди, поступающие подобным образом, не исчезают. Первое ощущение, возникающее при прочтении текстов XVII в., — что люди вдруг начали делать вещи совершенно ужасные, ни в коей мере не свойственные их прародителям. Это не так; просто в XVII в. стали считать нужным обращать внимание на подобные ситуации. Забота о собственном благополучии за чужой счет теперь вызывала порицание.

Впрочем, порицание это не выходило за рамки морали и ничем конкретным грешнику не грозило. Так же, как заведомого подлеца все осуждают, но никто не сажает в тюрьму, не приговаривает к каторге и не высылает из страны за одну лишь подлость, так и неправедным способом богатевшего «вельможу» осуждали, но не подвергали ни церковным, ни гражданским наказаниям за рассказанное на исповеди. Что касается наказаний гражданских, то в XVI — XVII вв. тайна исповеди полностью соблюдалась, и духовник не мог донести государю о тех преступлениях, в которых каялся грешник. Что происходило, если государь сам, помимо духовника, узнавал о готовившемся заговоре или о чем-либо подобном, здесь разбирать не будем... Что же касается церковных наказаний, то, как это ни парадоксально, но в рукописях не встречается ни одного епитимейника для «вельмож». Как правило, епитимья заключалась в посте, молитвах и временном отлучении от причастия. Какая-нибудь епитимья, пусть самая маленькая, предусматривалась для любого греха из тех, что встречаются в общих вопросниках и поновлениях, — для любого, кроме «вельможных» грехов. В рукописях XVI — XVII вв. нет ни малейшего намека на то, какую епитимью следует налагать на бравших посулы, порабощавших насильно свободных людей или на сдавших родной город супостатам. Более ранние памятники никак не могли помочь духовникам сориентироваться в этом вопросе, и решить его в то время так и не смогли, оставив наказание таких проступков на усмотрение светской власти.

О том, насколько последовательно и полно осознавалась специфика «вельможных» грехов, свидетельствует появление вопросников для жен вельмож. Это следует отметить специально, поскольку женская исповедь вообще наиболее инертна по сравнению со всеми остальными видами исповеди. Главным женским грехом считался блуд, и порой духовники вообще не считали нужным спрашивать «жен» о чем-либо еще. Если же для женщин хотели написать подробный вопросник или поновление, то часто его просто списывали с мужского, меняя соответствующим образом окончания глаголов и добавляя несколько статей об убийстве детей. Поэтому появление вопросников, адресованных «женам властелским», должно быть специально отмечено. Оно свидетельствует о том, насколько полно старались охватить все роды деятельности людей, занимавших высшее положение, и проследить мотивы, которыми мог руководствоваться «властелин». Такие женские вопросники известны по двум рукописям XVII в.

О чем же спрашивали жен? Сами по себе они никого не могли ни осудить, ни обвинить, но они могли велеть сделать это своему мужу. Здесь перечисляются основные преступления мужа-«вельможи» и выясняется, не были ли они совершены по наущению супруги. Вообще, древнерусские духовники очень рано стали обращать внимание и специально выделять грехи, совершенные чужими руками или «по научению». Вопросы «не научил ли кого греху», «не велел ли кому делать что-либо непотребное» встречаются в общих текстах с начала XV в. Это переходит и в «вельможные» вопросники. Мы уже видели, как у «властителей» спрашивали, не обманул ли он государя, оклеветав невиновного, так что государь, не разобравшись, послал того на смерть. В женских вопросниках тема «научения греху» выражена наиболее ярко. Но жена здесь выступает не только как злое создание, учащее глупого и наивного мужа брать взятки и морить челядь. Она может выступать и в качестве помощницы, равноправной союзницы в составлении заговоров против государя, в намерении сдать город неприятелю или в «ином каковом зле». Что касается самостоятельных, так сказать, собственноручных грехов вельможных жен, то они могли сами, без помощи мужа, жестоко мучить и бить челядь. Интересно, что у них спрашивали, не давали ли они денег в рост, причем предполагается, что сделать это они могли самостоятельно. Это свидетельствует об известной финансовой независимости женщины в XVI — XVII вв., которая могла распоряжаться достаточно крупными суммами независимо от мужа. В вопросниках, предназначенных для исповеди близких к власти женщин, особое внимание, по сравнению с обычными женскими вопросниками, уделяется гневу и ревности. Духовник несколько раз спрашивает у пришедшей на покаяние женщины, не держит ли она гнева на кого-нибудь или ревности на мужа. Впрочем, в более или менее развернутой форме этот вопрос задается лишь однажды: «не продавала ли еси кого напрасно и по гневу»; видимо, составитель не хотел даже предполагать, что еще может натворить разгневанная женщина.

Встречаются и тексты поучений, обращенных к «вельможам». Такое «Поучение судиам и властелем, емлющим мзду и неправду судящим» читается в рукописи XVI в. В словах, которыми оканчивается это поучение, чувствуется влияние других покаянных текстов: «Все имение погубит мзда, риз, прикуп корчемный, и грабление, и собрание кривого суда. Ты, чадо, господине или государю, буди доволен уроком своим». (все материальное благополучие погубит взятка, ростовщичество, доход от спиртного, воровства и поборы за несправедливый приговор. Ты юноша, господин или государь, довольствуйся законным заработком (живи по средствам), прим.ТС).

«Вопрос торговым людям» меньше по объему (всего 7 статей), но зато говорит исключительно о специальных грехах. Так, у торговца спрашивают, не божился ли он ложно в торговле и не обманывал ли «брата» — такого же торговца, заочно обещая продать товар. Задаются вопросы, не наживался ли он, назначая непомерные, «упрямые» цены «сверх прямово прикупа»; не подменивал ли и не крал ли товар; платил ли пошлины за товар и не торговал ли чем-либо запрещенным.

В первой трети XVII в. появилось на свет печатное издание «Чина исповеданию православным царем и великим князем Московским и всея Руссии». А. И. Алмазов пишет, что, несмотря на обилие различных вопросников и поновлений, в начале XVII в. стала ощущаться нехватка специальных текстов для «высших представителей власти» — царей и патриархов. Были разработаны соответствующие чины для исповеди таких персон и написаны вопросники для них. Однако, поскольку было ясно, что случаи эти редки и не имеет смысла помещать данные чины в общих требниках, они были изданы отдельно. Проф. Алмазов издал такой чин для царей в своей работе. Для начала у царя предлагается спросить, не мздою ли и не силою ли занял он престол; заботился ли о правом суде и о защите обидимых; не казнил ли невинных; не оправдал ли виновного «ради величества сана» или по мзде, а невинного не обвинил ли без «праведнаго сыску» или в гневе. Не клялся ли в верности иноземным государям; не нарушил ли договора, скрепленного крестным целованием, и не учинил ли насилия и кровопролития в других странах. Назначал ли «властителей, градских судей и наместников», руководствуясь заботой о благе; не ставил ли самовольно святительских чинов и не отлучал ли их без собора, не вмешивался ли в область духовного суда, «что не подобает царем судити». Не налагал ли налогов на церкви и не лишил ли их прибыли «скупости ради». Затем царю предлагались обычные мирские вопросы.

Говоря о судебниках как об одном из источников покаянных памятников, необходимо отметить, что в них нет прямых заимствований из текста судебников. В вопросниках и поновлениях разбираются те же казусы, что и в судебниках, но совсем с другой стороны. Если в судебниках эти случаи рассматриваются как уголовные преступления, за которые полагается соответствующее наказание, то в памятниках покаянной дисциплины на них смотрят с нравственно-этической точки зрения. Выше уже говорилось об отсутствии епитимий за те прегрешения, которые перечислялись в «вельможных» текстах; это позволяет утверждать, что в данном случае церковь ставила перед собой, прежде всего, задачу воспитания, а не наказания грешника. Подтверждением этому служит и присутствие в вопросниках и поновлениях множества других статей, касающихся таких случаев, о которых ничего не говорит судебник и которые не рассматривались как преступление. В качестве примера можно привести женитьбу насильно «раба». Судебник ни в коей мере не запрещает делать это, однако же в покаянных текстах такой поступок оценивается весьма негативно. Поэтому нельзя рассматривать эти памятники всего лишь как вольный пересказ законодательных актов и тем более как результат данного «сверху» приказа духовникам расспрашивать судей и бояр, не нарушили ли они какую-нибудь из статей Судебника. Данные тексты ставят целью не уличение человека в нарушении какого-нибудь закона, а воспитание того, что на современном языке называется моралью.

В заключении еще примеры:

Вопрос приказным людям и властителям

- Или сулил еси суд по мзде, или по любви, или по вражде.

- Или государю кого оклеветал еси не по правде, и той напрасно мучим, смерти предан бысть.

- Или вся человеки насиловал еси, надеяся на многое свое богатьство и на благородие.

Поновление вельможам

- Согреших, в сурове опалстве, в темницы в заточение посылая неповинныя, не разсудив, по клевете, и мзду взимая и чрез меру муча. (согрешил, из-за злобы, отправлял в темницу невиновных, по клевете или доносу, взяв взятку и причиняя чрезмерные мучения., прим.ТС)

- Согреших, с татями и с разбойники, и с прелюбодеи часть свою положих и покрых их, мзды ради, во всякомъ злодействе, они ж, надеющеся на мя, зло на зло прилагаху. (сотрудничал с ОПГ, крышевал бордели, состоял "на зарплате" у бандитов, чем дал им уверенность в безнаказанности и увеличил размеры творимого беспредела, прим.ТС).

- Согреших, от неправедных прибытков, от татей и от разбойников, и от корчемства, и от зерщиков (продавцов табака, по сути в то время наркоторговцев, прим.ТС) и от ябедников, и от блудилищ, и от душегубцов волхвов корыстовахся (от колдунов, наживался, прим.ТС) и все богатество насилством и кривым судом и неправдою стяжах (приобрел, прим.ТС), и злодейством приобретох.

(от ябедников - Любопытно употребление здесь этого слова. И. И. Срезневский в своем Словаре приводит два его значения: 1. Служитель, судебное должностное лицо и 2. Клеветник. Можно ли предположить, что клевета в средневековом обществе была распространена настолько широко, чтобы приносить стабильный доход, как это следует из данного текста? Можем ли мы предположить существование в Руси XVI в. целого института клеветников, наживающих состояния своей клеветой и платящих известный процент за покровительство вышестоящим инстанциям? Действительно, в памятниках нередко встречаются вопросы о клевете, произносимой из злобы, зависти или корыстных побуждений, но вряд ли последнее можно возвести в систему. Думается, скорее здесь применимо первое значение слова: «судебное должностное лицо», наделенное ярко выраженным негативным оттенком, характерным для второго значения этого слова.)