Автор: Никита Шмик.

Вторую мировую довольно часто называют войной моторов. Куда менее распространено другое наименование — война манёвров, а ведь именно манёвренные сражения определили как её облик, так и ход. Проходившие на гигантских пространствах, насчитывавшие десятки, а то и сотни тысяч участников, они определяли судьбы армий, групп армий и подчас даже целых государств. Однако всё это вряд ли было бы возможно, не появись на полях битвы новый игрок — бронетанковые и механизированные войска. Именно полностью моторизованные и увешанные тяжёлым оружием дивизии, корпуса и армии стали той силой, которая могла совершить стремительный прорыв или замкнуть кольцо окружения за спинами многих тысяч человек.

Разумеется, свои танковые войска пришлось создавать и Советскому Союзу. История их становления и развития не обошлась без резких поворотов, взлётов, трагедий, и, по-хорошему, заслуживает не одной книги. Сейчас же хотелось поговорить о её финале, о том, что из себя представляли танковые войска нашей страны в свой звёздный час.

Будь практичным — подари им по гробу

Наиболее крупными и мощными танковыми частями, имевшими постоянный состав, в то время были механизированные соединения дивизионного уровня. За счёт своей подвижности и хорошего вооружения они имели возможность оказывать влияние на обстановку даже в масштабах общевойсковой армии. При этом они оставались достаточно компактными. Настолько, что формирование подобных частей смогли себе позволить такие страны как, например, Румыния, Финляндия и Венгрия. В армиях же покрупнее счёт подвижных соединений мог идти на десятки.

Прага, боевые машины 31-го танкового корпуса

В этом плане РККА исключением не была. Правда, одно «но» всё-таки присутствовало. Танковые соединения дивизионного уровня в ней назывались корпусами. Связано это вот с чем. До войны танковые войска СССР имели вполне стандартную систему наименований с танковыми и моторизованными дивизиями. Однако в боях лета 1941-го они (как, впрочем, и остальная РККА) не оправдали возложенных на себя надежд. Реакцией на такое развитие событий стало постановление Государственного комитета обороны от 23 августа 1941 года, которое устанавливало танковую бригаду в качестве основного типа танковых частей, формирование же дивизий отменялось. Подпись под этим документом поставил сам Иосиф Виссарионович, а он, как известно, ошибаться не мог. Поэтому, когда в начале 1942 года стала очевидной необходимость восстановления механизированных соединений уровня дивизии, они получили название корпусов. По правде говоря, рациональное зерно здесь тоже было. Формально считаясь корпусами, новые части могли находиться в подчинении либо у командования армии, либо непосредственно штаба фронта. Таким образом становилась практически невозможной ситуация из начала войны, когда командиры стрелковых корпусов, получая в своё распоряжение ценный ресурс в лице танковой дивизий, могли потратить его на решение каких-то своих локальных задач.

Подбитые Т-34 5-й танковой дивизии, район Алитуса

Собственно, если говорить про сами корпуса, то они имелись двух видов — танковые и механизированные. В плане решаемых задач они принципиально друг от друга не отличались, а потому имели очень схожую структуру, я бы даже сказал, унифицированную. Например, корпусные части усиления у них были практически идентичны. Основные же различия приходились на «боевое ядро» — четыре бригады, составлявшие становой хребет сил корпуса. Соответственно, танковый корпус имел в своём составе три танковых и одну мотострелковую бригаду, механизированный — три механизированных бригады и одну танковую. Как несложно заметить, танковая бригада так или иначе присутствует в организации каждого из корпусов. Думаю, это повод рассмотреть её поподробнее.

Сверкая блеском стали

Перед тем как начать разговор об устройстве танковой бригады РККА, необходимо осознать одну вещь. Создавая летом и осенью 1941-го танковые бригады, советское командование видело в них не только и не сколько части для непосредственной поддержки пехоты, а готовые боевые группы, способные в случае чего своими силами вести общевойсковой бой и самостоятельно решать некоторые тактические задачи. Собственно, этот принцип проходит рефреном через все сколько-нибудь распространённые штатные расписания танковых бригад. А было их, поверьте мне, немало. В зависимости от текущих возможностей промышленности бригады могли иметь по три или по два танковых батальона, состав самих батальонов тоже менялся: они могли иметь на вооружении только средние танки, средние и лёгкие, и средние, и лёгкие и тяжёлые одновременно. Точка во всей этой канители была поставлена в ноябре 1943 года, когда появилась серия штатов №010/500 — №010/506, которая устанавливала организацию новой единой танковой бригады. Полагались ей следующие батальоны:

► Танковый батальон (в бригаде — 3);

► Моторизованный батальон автоматчиков;

Взглянем же на них поближе.

► Организация танкового батальона была довольно простой. Три танка составляли взвод. Рота имела три взвода плюс танк командира роты, итого — 10. В батальоне было две роты, и машина комбата, всего получается 21 танк в батальоне. Следовательно, в боевых частях бригады имелось 63 танка. Ещё две машины находились в составе бригадного управления. Таким образом, общая численность танкового парка бригады составляла 65 машин.

На вооружение батальонов бригады, как правило, поступали средние танки одного типа: Т-34 либо «Шерманы». По мере расширения производства Т-34-85 и поставок M4A2 (76) W они заменяли соответствующую устаревающую матчасть.

► Основу моторизованного батальона автоматчиков составляли, как несложно догадаться, две роты автоматчиков и одна танкодесантная рота. В роте автоматчиков минимальной боевой единицей было отделение. Оно состояло из шести автоматчиков, расчёта пулемёта ДП из двух человек, а также командира отделения. Три отделения формировали взвод автоматчиков. Рота включала в себя три таких взвода, а также пулемётный взвод с двумя станкачами.

Танкодесантная рота имела схожую организацию. От роты автоматчиков она отличалась тем, что её отделение состояло из 10 человек (девять автоматчиков и командир отделения), а пулемётный взвод отсутствовал как таковой.

Также в батальоне имелись части усиления: рота противотанковых ружей (18 штук), батарея из четырёх 57-мм пушек ЗиС-2, а также миномётная рота с шестью 82-мм миномётами.

► Также бригада имела свой сапёрный взвод, который входил в состав роты управления. Состоял он из трёх отделений и насчитывал 27 человек.

Где-то к лету 1944-го такой вид имела большая часть танковых бригад РККА. Несмотря на наличие своей пехоты, сапёров и даже какой-никакой артиллерии, применять бригады старались в тесной связи с корпусными частями усиления. Всё-таки назвать её сбалансированным соединением язык вряд ли повернётся. К счастью, в советских танковых соединениях имелись бригады, лишённые этого недостатка.

Кавалерия на колёсах

Разговор об организации мотострелковых и механизированных бригад тоже придётся начать с нюанса. Все различия между этими двумя типами мотопехотных частей упираются в одну вещь — это наличие в составе мехбригады танкового полка. Поскольку менялся и развивался этот полк отдельно от всех остальных частей бригады, рассмотрим мы его тоже отдельно, а пока перейдём к общим для обеих бригад штатам. Как и у танкистов, они тоже менялись с течением времени, но совсем уж чехарды там не было, да и «устаканились» они пораньше: последняя крупная серия штатов с номерами 010/420 — 010/431 вышла в начале 1943 года. Согласно им мотострелковая (механизированная) бригада должна была иметь:

► Три мотострелковых батальона;

► Миномётный батальон;

► Артиллерийский дивизион;

► Роту противотанковых ружей;

► Роту автоматчиков;

► Инженерно-минную роту.

Состав уже получается сильно богаче, чем в бригаде танковой. Да и сами по себе её части обладали несколько более сложной структурой.

► Мотострелковый батальон состоял из трёх стрелковых рот, каждая рота имела три стрелковых и один пулемётный взвод (2 станковых пулемёта), каждый стрелковый взвод состоял из четырёх отделений, в каждое отделение входили командир, зам командира, расчёт пулемёта ДП из двух человек и четыре стрелка (причём, три из них вооружались ППШ, а один ходил с винтовкой). Помимо этих рот имелось ещё несколько подразделений:

1. Взвод автоматчиков — три отделения, в каждом семь автоматчиков, командир отделения и его заместитель;

2. Рота противотанковых ружей — два взвода по девять ПТР;

3. Пулемётная рота — девять станковых пулемётов в трёх взводах;

4. Миномётная батарея — два огневых взвода, шесть миномётов 82 мм;

5. Истребительно-противотанковая батарея — два взвода по две 45(57)-мм пушки.

► Артиллерийский дивизион имел в своём составе три батареи, каждая батарея включала в себя два огневых взвода из двух 76.2-мм дивизионных пушек.

Миномётный же батальон имел смешанный состав: две роты 82-мм миномётов и одна рота 120-мм миномётов. Каждая из рот состояла из двух взводов, по три миномёта в каждом.

► Бригадная рота противотанковых ружей была сильнее батальонной, в её состав входили не два взвода, а три. Общее число ПТР таким образом увеличивалось до 27.

Рота автоматчиков включала в себя три взвода. Как и в батальоне, они состояли из трёх отделений по 9 человек.

Инженерно-минная состояла из четырёх взводов: трёх инженерно-минных (три отделения, 26 человек) и одного сапёрного (два отделения, 23 человека).

Танковый полк механизированной бригады, как уже было сказано выше, регулировался отдельными штатами. Последний из них (010/465) увидел свет ажно в феврале 1944 года. Несмотря на то, что предназначался этот полк эксклюзивно для механизированных бригад, он не избежал тенденции, коснувшейся всех остальных танковых полков РККА. Выражалась она в отсутствии батальонного звена: полк состоял всего из трёх танковых рот. В каждой роте три взвода по три танка и танк командира роты — в общем, всё по классике. Помимо этого в полку имелось разведвзвод из трёх танков, ещё две машины входили в состав управления. Комплектовался он по тому же принципу, что и танковая бригада — единообразно, средними танками.

Экзотика, правда, тоже встречалась. Огнемётная «тридцатьчетвёрка» 37-го гвардейского танкового полка 15-й гвардейской механизированной бригады (опознавательный знак «стриж») 4-го гвардейского механизированного корпуса, осень 1944 года.

35 боевых машин полка могли послужить достаточно значимым усилением боевой мощи механизированной бригады. Впрочем, даже лишённая его бригада мотострелковая продолжала представлять из себя довольно грозную силу. Помимо довольно широкого набора боевых подразделений, она имела также свой автотранспорт и части технического обеспечения — всё это превращало бригаду во вполне самодостаточную боевую единицу.

Впрочем, помимо наличия танков, пехоты, артиллерии, полной их моторизации есть ещё одна вещь которая здорово влияет на возможность подразделения эффективно участвовать в манёвренном сражении. Речь, разумеется, про разведку.

Призрачные гонщики

Продвигаясь в глубине обороны противника подвижное соединение сталкивается со вполне очевидной проблемой, туманом войны. Стабильной линии фронта уже давно нет, обстановка меняется каждый час, а у двигающихся маршем колонн особо и нет возможности разузнать, что происходит в десятке километров впереди. А ведь знать нужно, в противном случае можно неожиданно для себя натолкнуться на сильное организованное сопротивление или вообще вражеский контрудар пропустить. Без разведки здесь уже никак не обойдёшься. Причём, она должна быть достаточно мобильной, чтобы сравнительно небольшими силами «мониторить» значительное пространство, и одновременно с этим достаточно мощной, чтобы в случае столкновения с противником не помереть. А если она ещё сможет всякие важные пункты захватывать и удерживать, то будет вообще сказка.

Примерно такой набор требований и стоял перед советской танковой разведкой, и он же, во многом, определял её тактику и вооружение. К моменту описываемых событий человечеству уже был известен очень быстрый, компактный и дешёвый вид транспорта — это мотоцикл. До самого конца войны мотоциклисты составляли значительную часть разведывательных подразделений советских подвижных частей. Впрочем, когда речь заходит про устойчивость в бою, мотоцикл — это явна не та вещь, которая приходит на ум первой.

Благо, и в этой ситуации человечество уже знало средство, которое может разведчикам помочь — им стали бронеавтомобили. Однако в этом вопросе у РККА были значительные проблемы. До войны СССР имел на вооружении несколько линеек броневиков различной степени годности, но с началом боевых действий их производство быстро свернули. Лишь в 1942 году на Горьковском автозаводе было развёрнуто производство БА-64. Он оказался довольно слабой машиной с никудышным вооружением. а потому на роль полноценной поддержки разведчиков не подходил.

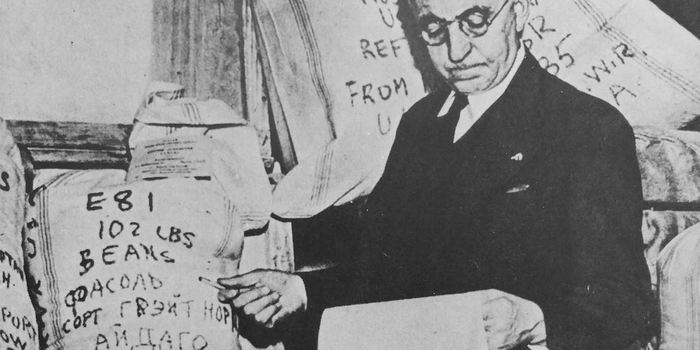

Настоящим же спасением оказались ленд-лизные БТРы. Именно американские «Скауты» и британские Universal Carrier в итоге стали основой боевой мощи разведывательных подразделений РККА. А вот что из себя эти самые части представляли, достойно более вдумчивого разбора.

Уважение не внушает, БА-64

Поскольку бригады, входившие в состав танковых и механизированных корпусов, создавались как более-менее автономные боевые единицы, разведка у них имелась своя. Причём, была она довольно сильной.

Танковая бригада могла надеяться на разведывательный взвод. Организационно он входил в состав роты управления и включал четыре отделения. Мотоциклетное отделение имело в своём составе 15 человек, которые перемешались на пяти мотоциклах с колясками. Вооружались же они ППШ и ажно двумя пулемётами ДП. Дальше шло отделение бронетранспортёров, численностью уже в 18 человек. Размеры его объясняются довольно просто. 9 автоматчиков отделения перемещались на трёх БТР Universal Carrier, оставшиеся девять человек (включая командира отделения) оставались в экипаже: каждый бронетранспортёр должен был иметь водителя, командира, а также пулемётчика за штатным «Бреном». Последние два отделения были мотострелковыми, они перемещались на полуторке и состояли из восьми человек каждое (семь автоматчиков и командир).

Универсальная маршрутка, «За проезд передаём!»

Разведывательная рота мотострелковой (механизированной) бригады также имела довольно пёстрый состав. Отделение управление вооружалось двумя БА-64, ещё пять таких бронеавтомобилей имел взвод бронемашин. Имелся взвод автоматчиков — три отделения по 13 человек (комод, зам и 11 стрелков с ППШ). И наконец, в составе роты имелись два взвода БТР по пять американских M3 Scout Car в каждом. При этом, в отличие от разведки танковых бригад, эти бронетранспортёры не должны были везти десант, в состав взводов входили только сами машины и их экипажи. По сути, «Скауты» предполагалось использовать в качестве эрзац-бронеавтомобилей. Реальные же бронеавтомобили, в лице БА-64, служили командирскими машинами и машинами связи.

Впрочем, довольно часто БТРом и десантом можно добиться куда большего, чем просто БТРом. M3 Scout Car разведроты (сокращение «РР») 13-й гвардейской механизированной бригады (ОЗ «стоящий олень») 4-го гвардейского механизированного корпуса.

Для разведки в интересах корпуса в целом был предназначен мотоциклетный батальон. Основу его, как это не удивительно, составляли две мотоциклетные роты. Каждая рота включала три мотоциклетных, а также взвод из двух 82-мм миномётов, прикрученных прямо к мотоциклам. Рота на бронетранспортёрах по своему составу была близка к разведроте мотострелковой бригады. Правда, она не имела своего взвода автоматчиков, только бронеавтомобили и БТРы. Помимо них, имелись танковая рота (всё те же десять машин) и истребительно-противотанковая артбатарея (4 противотанковых пушки калибра 45 или 57 миллиметров).

Причём, танки предпочитали использовать иностранные, «Шерманы» либо «Валентайны». Собственно, известны случаи, когда корпуса, полностью оснащённые отечественной танковой матчастью, сохраняли в составе мотоциклетных батальонов роту на M4A2. Также, по возможности, противотанковые батареи старались пересадить на СУ-57. Несмотря на вроде бы чисто советское название, машина эта имела исключительно заграничные корни. Производилась она в США и представляла из себя американский полугусеничный БТР M3 с вкоряченной в него американской версией британской 6-фунтовой пушки.

Неживое свидетельство боевого братства. Американский БТР с английской пушкой, поставленный в Россию и переданный на вооружение полякам.

Однако даже оснащённый нештатной матчастью, мотоциклетный батальон оставался довольно посредственной боевой единицей, что и определило его применение. Как единое целое батальон применялся в исключительных случаях. Обычно его задачи (как и у бригадных разведорганов) сводились к высылке вперёд нескольких партий. В зависимости от своего состава они либо просто вели наблюдение, либо иногда могли заходить в населённые пункты и вступать в столкновение с ослабленным или дезорганизованным противником.

Да, это дело тоже исключительно важное и нужное, но ведь душа так и просит разведки с полноценным боем, дерзких рейдов и захвата не единичных языков, но многих сотен пленных и трофеев. И подразделения, которым под силу было такие устремления осуществить, в РККА тоже имелись. Они не входили в состав танковых и механизированных корпусов, но упоминания более чем достойны. Речь про мотоциклетные полки.

Несмотря на громкое название «полк» эти части состояли всего из одного мотоциклетного батальона, зато какого. Если первые две его роты всё также оставались мотоциклетными, то третья являла собой роту автоматчиков, посаженных на 13 «Скаутов». По сути своей, то было уже полноценное подразделение механизированной пехоты и именно оно стало стержнем и основой боевой мощи полка. Помимо мотоциклетного батальона, имелись танковая рота (да, те же 10 машин), пулемётная рота (12 станковых пулемётов установленных на «джипах») и артиллерийский дивизион смешанного состава. Две его батареи были противотанковыми и вооружались всё теми же четырьмя пушками или СУ-57, а вот последняя батарея состояла уже из четырёх дивизионных «трёхдюймовок». Причём, тягать эти пушки должны были БТРы, а если конкретнее американские полугусы M2.

M2 тянет ЗиС-3. И машина, и орудие не из состава мотоциклетного полка (кто тут внимательный и уже угадал часть?), но в качестве иллюстрации подойдёт.

Как уже было сказано выше, штатно мотоциклетные полки никогда не входили в состав танковых или механизированных корпусов. Однако наличие в танковой армии хотя бы одного такого подразделения довольно быстро стало обязательным. В зависимости от обстановки мотоциклетный полк мог как служить авангардом наступления армии, так и использоваться для затыкания брешей в боевых порядках и прикрытия флангов. Впрочем, несколько полков мог иметь в своём распоряжении штаб фронта, который затем передавал их танковым и даже общевойсковым армиям. Также нередки были ситуации, когда мотоциклетные полки попадали в оперативное подчинение танковых и механизированных корпусов. В таком случае они исполняли примерно ту же роль, что и разведбатальоны немецких танковых дивизий.

Разумеется, разведка занимает важнейшее место в ведении манёвренных операций, да и сама по себе эта тема довольно интересна. Однако нередки ситуации, когда подвижному соединению приходится не только на свою мобильность, но и на вполне грубую силу. И естественно, в его составе были части, которые могли её обеспечить.

Так как у Пикабу есть определённые ограничения - об этом уже в следующей части статьи. Продолжение: Мечи Немезиды: советские танковые войска второй половины войны. Часть 2

Оригинал: https://vk.com/wall-162479647_178534

Автор: Никита Шмик(

@Romanos575).

Живой список постов, разбитый по темам

А вот тут вы можете поддержать нас рублём, за что мы будем вам благодарны. Не забывайте в переводе указать, что вы с Пикабу)