В хлебосольных домах важным гостям предлагали кров, стол и постель с крепостной девкой на выбор

Не были исключением из правил и борцы за счастье народа декабристы (здесь раздаётся хруст французской булки). К примеру, в справке по делу 14 декабря 1825 года об участнике восстания О. Ю. Горском говорилось:

"Сперва он содержал несколько (именно трех) крестьянок, купленных им в Подольской губернии. С этим сералем он года три тому назад жил в доме Варварина. Гнусный разврат и дурное обхождение заставили несчастных девок бежать от него и искать защиты у правительства,— но дело замяли у гр. Милорадовича".

Вся разница между владельцами сералей заключалась в том, как именно они относились к тем, для кого в ту эпоху появилось почти официальное наименование "серальки". К примеру, о помещике П. А. Кошкареве бытописатель XIX века Н. Дубровин писал:

"Десять-двенадцать наиболее красивых девушек занимали почти половину его дома и предназначались только для услуги барину (ему было 70 лет). Они стояли на дежурстве у дверей спальни и спали в одной комнате с Кошкаревым; несколько девушек особо назначались для прислуги гостям".

Однако, в отличие от "сералек" других владельцев, девушки в доме Кошкарева содержались в весьма приличных условиях. Живший у Кошкарева в детстве Я. М. Неверов вспоминал о них:

"Вообще, девушки все были очень развиты: они были прекрасно одеты и получали — как и мужская прислуга — ежемесячное жалованье и денежные подарки к праздничным дням. Одевались же все, конечно, не в национальное, но в общеевропейское платье".

Чрезмерное увлечение

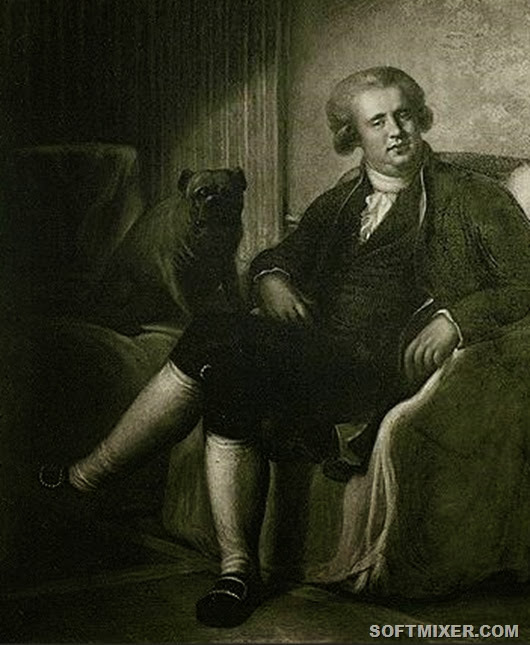

В первой четверти XIX века в стране получил широкую известность генерал-лейтенант Лев Дмитриевич Измайлов. Он прославился как своими подвигами во славу Отечества, потратив огромные средства, миллион рублей, на вооружение Рязанского губернского ополчения в 1812 году, так и своим самодурством и многочисленными выходками, слава о которых расходилась по всей империи.

Много говорили, а потом и вспоминали о гареме генерала Измайлова. Однако ужаснувшие современников и потомков подробности выяснились в 1828 году после завершения назначенного по жалобе крестьян Измайлова расследования.

Начало и ход этого дела представляют не меньший интерес, чем вскрытые в ходе его детали. Началось оно с того, что поверенный в делах генерала, его стряпчий Федоров, решил подзаработать на собственном доверителе и убедил его крестьян написать жалобу о многочисленных злодеяниях и злоупотреблениях Измайлова.

Стряпчий справедливо рассчитывал, что в ходе следствия, которое никак не могло обойтись без взяток судейским и прочим чиновникам, ему удастся неплохо нажиться. А дело, учитывая влияние, возраст и прошлые заслуги генерала, все равно будет закрыто.

Сначала все шло по намеченному сценарию. В суде показания крестьян записывали не полностью или извращали и под страхом наказания заставляли подписывать. Измайлов исправно давал, а Федоров, не забывая о своих интересах, передавал взятки, так что в итоге крестьян собирались было приговорить к ссылке в Сибирь за бунт и клевету на помещика.

Однако в это же время в Рязанскую губернию с инспекцией прибыли сенаторы Огарев и Салтыков, которые не только знали, но и не любили Измайлова. Крестьян незамедлительно выпустили из острога и отправили домой, а в поместьях Измайлова началось настоящее следствие.

Помимо прочих крепостных Измайлова допросили и обитательниц его гарема. Причем их показания оказались такими, что хорошо знакомый с делом биограф Измайлова С. Т. Словутинский многие из них приводил иносказательно или вовсе предпочел опустить:

"И днем и ночью все они были на замке. В окна их комнат были вставлены решетки. Несчастные эти девушки выпускались из этого своего терема или, лучше сказать, из постоянной своей тюрьмы только для недолговременной прогулки в барском саду или же для поездки в наглухо закрытых фургонах в баню.

С самыми близкими родными, не только что с братьями и сестрами, но даже и с родителями, не дозволялось им иметь свиданий. Бывали случаи, что дворовые люди, проходившие мимо их окон и поклонившиеся им издали, наказывались за это жестоко.

Многие из этих девушек,— их было всего тридцать, число же это, как постоянный комплект, никогда не изменялось, хотя лица, его составлявшие, переменялись весьма часто,— поступали в барский дом с самого малолетства, надо думать, потому, что обещали быть в свое время красавицами. Почти все они на шестнадцатом году и даже раньше попадали в барские наложницы — всегда исподневольно, а нередко и посредством насилия".

Словутинский описывал немало случаев, когда Измайлов насиловал малолетних девочек и предоставлял такое же право своим гостям:

"Из показаний оказывается, что генерал Измайлов был тоже гостеприимен по-своему: к гостям его всегда водили на ночь девушек, а для гостей значительных или же в первый еще раз приехавших выбирались невинные, хоть бы они были только лет двенадцати от роду...

Так, солдатка Мавра Феофанова рассказывает, что на тринадцатом году своей жизни она была взята насильно из дома отца своего, крестьянина, и ее растлил гость Измайлова, Степан Федорович Козлов. Она вырвалась было от этого помещика, но ее поймали и по приказанию барина жестоко избили палкою".

Но все это не шло ни в какое сравнение с тем, что Измайлов делал с собственной дочерью, прижитой от "серальки":

"Нимфодора Фритонова Хорошевская (Нимфа, как называли ее в своих показаниях дворовые люди, вероятно, по примеру барина) родилась в то время, как мать ее содержалась в барском дому взаперти, за решетками... Измайлов растлил ее четырнадцати лет от роду. Она напоминала ему при этом, что крещена его матерью; страшно циническое, мерзостное возражение его Нимфе невозможно здесь привести...

В тот же день Нимфу опять позвали в барскую спальню. Измайлов стал допрашивать ее: кто виноват в том, что он не нашел ее девственною. Подробности объяснений бедной девушки о ее невинности, о том, что делал с нею сам барин, когда она была еще ребенком лет восьми-девяти (все это подробно изложено в показании Нимфодоры Хорошевской, данном последним следователям), слишком возмутительны для передачи в печати...

Барский допрос не хорошо окончился для крепостной Нимфы: сначала высекли ее плетью, потом арапником, и в продолжение двух дней семь раз ее секли. После этих наказаний три месяца находилась она по-прежнему в запертом гареме хитровщинской усадьбы и во все это время была наложницею барина.

Наконец он приревновал ее к кондитеру. Кондитер этот был немедленно отдан в солдаты, а Нимфа, по наказании ее плетьми в гостиной, трое суток просидела на стенной цепи в арестантской. Затем она была сослана на поташный завод, в тяжелые работы, где и пробыла ровно семь лет.

На третий день по ее ссылке на завод остригли ей голову. Через несколько месяцев попала она в рогатку за то, что поташу вышло мало; рогатку эту носила она три недели. С поташного завода перевели ее на суконную фабрику, и тогда же Измайлов приказал ее выдать замуж за простого мужика; но Нимфа не согласилась — и за то трое суток была скована.

Наконец с суконной фабрики сослали ее в деревню Кудашеву, где, конечно, должна была она несколько отдохнуть от своей каторжной жизни у Измайлова".

Казалось бы, после того как подобные факты были обнаружены и подтверждены, генерал Измайлов не мог избежать тяжкого наказания. К тому же к обвинениям в растлении малолетних добавлялось применение пыток, запрещенных к тому времени.

А кроме того, Измайлова обвинили в еще одном тяжком преступлении — он не позволял крестьянам ходить к исповеди, чтобы сведения о его утехах и зверствах не дошли до духовного начальства. Однако, несмотря на все это, Сенат оказался чрезвычайно милостив к Измайлову. В его решении говорилось:

"Как имение Измайлова уже взято в опеку и сам он, по образу обращения его со своими людьми, не может быть допущен до управления того имения, то оное оставить в опеке; и хотя было бы неуместно иметь Измайлову пребывание в своем имении, но так как он, по уважению к тяжкой его болезни, оставлен в настоящем месте пребывания, то дозволить ему находиться там до выздоровления".

После такого прецедентного судебного решения возникновение дела против Виктора Страшинского выглядело уже совершенно странным. А его расследование — абсолютно бесперспективным.

Длиннейшее рассмотрение

На первых порах, правда, следствие шло вполне успешно.

"На допросах 12 сентября 1846 г.,— говорилось в описании дела,— показали: сотник с. Мшанца Павел Крившун, без присяги, что помещик Страшинский или требует к себе в с. Тхоровку крестьянских девок, или приезжает сам в с. Мшанц и насилует их.

Указанные сотником крестьянские девки показали, что они растлены были Страшинским, что приводили их к нему Эсаул Ганах, девка Десятникова, женщина Марциниха и прачка Лесчукова и что они жаловались на то своим родителям. Крестьянин Эсаул Ганах объяснил, что он действительно приводил к Страшинскому девок, которых он требовал, но насиловал ли их помещик, или нет, о том не знает и от них самих не слыхал".

Однако затем следствие начало буксовать:

"Упомянутые женщины Десятникова, Лесчукова и Марцениха показали, что они никогда не приводили к Страшинскому девок. Отцы и матери означенных девок (за исключением только одной Вакумовой) все отвергли ссылку на них дочерей их, объяснив, что последние об изнасиловании им никогда не жаловались.

На очных ставках выставленные сотником Крившуном 10 девок и еще другие 6, также оговоривших Страшинского в изнасиловании, отказались от прежних своих показаний и на передопросах подтвердили, что он их никогда не растлевал, а показали они о том прежде с целью избавиться от требования в другое имение для домашних услуг".

Еще хуже выглядело то, что от своих обвинений стал отказываться начавший дело священник Ящинский:

"Священник Ящинский показал, что к нему об изнасиловании Страшинским девок никаких решительно сведений не доходило, но что он видел плач отцов и матерей, когда детей их брали в с. Тхоровку, как некоторые говорили, для изнасилования, а другие для услуг".

Другие свидетели также не подтверждали данных об изнасилованиях:

"12 человек соседних крестьян под присягою показали, что о растлении и изнасиловании Страшинским девок они ничего правдоподобного не слыхали, но что плач родителей и детей происходил от взятия крестьянок в дворовую услугу.

При повальном обыске о поведении Страшинского отозвались под присягою: два помещика, что они знают его с лучшей стороны, а четыре, что по неимению с ним никаких связей они об образе жизни его ничего не знают".

После этого Страшинский, с начала следствия уклонявшийся от допросов, перешел в наступление:

"Помещик Страшинский, не являвшийся на следствие под предлогом болезни своей и дочери его и наконец присланный по распоряжению начальства с полицейским чиновником 20 декабря 1846 г., показал:

1) что с. Мшанц принадлежит не ему, но дочери его Михалине, которая и владела оным на вотчинном праве уже 6 лет прежде начала сего следствия;

2) что преступления, приписываемые ему, несвойственны ни званию его как дворянина, ни 65-летней его старости, ни, наконец, расстроенному здоровью;

3) что обвинения эти основаны на злобе и клевете священника с. Мшанц и сотского Крившуна, и что крестьяне к сему были увлечены мыслью о свободе из крепостного владения, в случае если бы взводимые на него, Страшинского, обвинения сии оправдались;

4) что крестьяне с. Мшанца, не принадлежа ему, Страшинскому, не могли умалчивать о его преступлениях, если бы оные действительно были им совершены".

По сути, дело можно было бы закрывать за недоказанностью факта преступления. Однако в 1845 году в другом уезде и в другом имении Страшинского возникло точно такое же дело.

"Следствие,— говорилось в том же описании дела,— об изнасиловании Страшинским крестьянских девок в с. Кумановке было начато также в 1845 г. на основании донесения старшего заседателя Махновского земского суда Павлова местному исправнику.

В донесении заседатель объяснил, что крестьяне с. Кумановки, состоящего в традиционном владении Страшинского, безмерно обременены барщиною и что он изнасиловал дочерей двух тамошних крестьян Ермолая и Василия".

Вот только полиция не смогла доставить свидетелей для допроса:

"Исправник поручил помощнику станового пристава представить сих девок с их родителями в земский суд, но помощник донес исправнику, что Страшинский не выдал сих людей. Исправник поручил становому разузнать о сем на месте".

Результаты предварительного дознания поразили полицейского исправника:

"Получив донесение, что Страшинский в имении Кумановке ни одной девицы не оставил целомудренною, он представил о том начальнику губернии.

По распоряжению сего последнего поручено было махновскому уездному предводителю дворянства, совместно с уездным стряпчим, произвести на месте строгое исследование как о жестоком обращении Страшинского со своими крестьянами и обременении их барщиною, так и об изнасиловании крестьянских дочерей".

Однако история предыдущего дела повторилась. Запуганные помещиком крестьянки одна за другой отказывались признать не только факт изнасилования, но и само знакомство со Страшинским. А тот, в свою очередь, принялся доказывать, что Кумановкой управляет не он, а эконом, а сам он в этом имении почти и не бывает.

Однако история о массовых изнасилованиях уже всерьез заинтересовала губернское начальство, и в Киеве очень внимательно ознакомились с результатами второго расследования:

"Рассмотрев это следствие, начальник Киевской губернии нашел, что оно произведено было без всякого внимания и с видимым намерением оправдать Страшинского... Переследование поручено было произвести васильковскому уездному предводителю дворянства совместно с капитаном корпуса жандармов...

Спрошенные в отсутствие Страшинского девки, оправдавшие его при следствии, теперь показали, что он действительно их изнасиловал. Родители их, также оправдавшие при следствии Страшинского, при переследовании подтвердили показания их дочерей в том, что он их изнасиловал.

Мужья означенных крестьянок равным образом отреклись от прежних своих показаний, оправдывавших Страшинского, и объяснили, что при женитьбе они нашли жен своих лишенными девства, по объяснению их, самим Страшинским.

Новые свидетели под присягою показали, что они слышали, что помещик Страшинский, приезжая в Кумановку, приказывал приводить к себе девок и имел с ними плотское сношение".

Дело Страшинского оказалось рекордным не только по количеству жертв, но и по тому, что до рассмотрения в Сенате оно добралось только через 25 лет

Страшинский объяснял новые показания происками своих врагов и бунтовщическими намерениями крестьян. Но к нему уже никто не прислушивался, поскольку губернское начальство решило установить подлинность обвинений и отправило следователей в село, где помещик жил постоянно,— в Тхоровку.

А чтобы Страшинский не мешал допросам, его отправили в Бердичев под надзор полиции. В результате следователи получили то, на что рассчитывали,— откровенные показания потерпевших и свидетелей:

"При следствии обнаружилось, что с. Тхоровка принадлежало жене Страшинского, а в 1848 г. перешло по отдельной записи к сыну их Генриху Страшинскому.

Крестьяне с. Тхоровки, в числе 99, единогласно объяснили, что Страшинский угнетает их повинностями, жестоко обращался с ними, жил блудно с женами их, лишал невинности девок, из числа которых две (Федосья и Василина) даже умерли от изнасилования, и что он растлил между прочим двух девочек Палагею и Анну, прижитых им самим с женщиною Присяжнюковою.

Жены и дочери показателей, в числе 86 челоевк, объяснили со своей стороны, что они действительно были растлены Страшинским насильно, одни на 14-летнем возрасте, а другие по достижении только 13 и даже 12 лет...

Многие изъяснили, что Страшинский продолжал связи с ними и после их выхода замуж, а некоторые показали, что заставлял их присутствовать при совокуплении его с другими".

Нашлись подтверждения и обвинений в смерти девочек:

"Девочки те умерли после насильственного растления их помещиком Страшинским: Федосья в продолжение одних суток, а Василина чрез несколько дней, что сие известно всему обществу...

Жена крестьянина Солошника, у которого Федосья находилась в услужении, и тетка Василины, крестьянка Горенчукова, объяснили, что означенные девочки умерли от сильного истечения кровей после насильственного растления их Страшинским".

Помещик защищался как мог. Он представил врачебную справку о том, что страдает хроническим ревматизмом, а потому приписываемые ему деяния совершить никак не мог. Его жена подала прошение, в котором говорилось, что за пятьдесят лет пребывания в браке муж ни разу не давал ей повода для ревности. А кроме того, прекрасно управляет всеми семейными поместьями на протяжении 47 лет.

Мягчайшее наказание

Однако и следователи не теряли времени даром и обнаружили, что упоминавшаяся любовница Страшинского, крестьянка Присяжнюкова, попала к нему после побега от прежнего барина — подполковника Соловкова. А Страшинский пошел на лжесвидетельство, чтобы оставить ее у себя.

В глазах дворянского общества такое преступление выглядело едва ли не хуже изнасилований. Кроме того, в архиве суда обнаружилось не окончившееся приговором дело 1832 года, согласно которому крестьянки из села Мшанц обвиняли его в изнасилованиях.

Так что количество его жертв за 47 лет управления селами не могло быть меньше 500. Кроме того, было проведено медицинское освидетельствование крестьянок, подтвердившее обвинения.

Дело долго еще ходило по судебным инстанциям и добралось до высшей, Сената, только в 1857 году, через четверть века после первых обвинений. Мнения сенаторов о выборе меры наказания диаметрально разошлись, и в результате обсуждений сформировалось три мнения, представленных на утверждение императору.

По первому мнению, приговор должен был выглядеть так:

"Страшинского, лишив всех особенных лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ, сослать на житье в Тобольскую губернию. По предмету же насильственного растления малолетних крестьянских своих девок и принуждения к блудодеянию с ним достигших 14-летнего возраста крестьянок оставить Страшинского в сильном подозрении".

Согласно второму мнению, Страшинского следовало признать виновным по всем пунктам обвинения:

"Виктор Страшинский виновен не только в жестоком обращении с крестьянами, в водворении беглой крестьянки Кисличковой и в подлоге для повенчания ее с принадлежащим ему крестьянином Присяжнюком, но и в изнасиловании, соединенном с растлением, крестьянских девок, достигших и не достигших 14-летнего возраста. В этом убеждают следующие обстоятельства:

1) крестьяне и крестьянки сел Тхоровки, Мшанца и Кумановки более 100 человек обвиняют Страшинского в изнасиловании, а в такой массе народа трудно предположить стачку;

2) показания их приобретают тем большую достоверность, что крестьяне принадлежат не только к различным селам, но живут в разных уездах, давали ответы не в одно время и разным следователям;

3) все крестьянки объясняли подробности изнасилования, указали на лиц, которые приводили их к Страшинскому, некоторые из них говорили о том своим родителям, а многие рассказывали о приготовлении их к блудодеянию, которое, составляя утонченный разврат, не может быть вымышлено;

4) лица, которые приводили к Страшинскому девок, и родители подтвердили сделанную на них ссылку;

5) мужья изнасилованных также отозвались, что жены их вышли за них уже растленными, как сознались, помещиком Страшинским;

6) сторонние крестьяне сел Мшанца и Кумановки и соседних деревень под присягою показали, что слышали об изнасиловании Страшинским своих девок и замужних женщин;

7) медицинское свидетельство удостоверяет об изнасиловании 13 девок, которым было уже от 14 до 18 лет, и хотя оно не служит доказательством, что преступление совершено было именно Страшинским, но он не мог представить никакого оправдания, которое заслуживало бы уважения, и вообще в деле не обнаружено лиц, на коих бы могло пасть подозрение в растлении;

8) поведение крестьянок одобрено;

9) Страшинский судился уже в 1832 г. за изнасилование крестьянских девок села Мшанца. Все сии улики, взятые в совокупности, исключают возможность недоумевать о вине подсудимого и составляют против него совершенное доказательство.

За изнасилование девок, не достигших 14 лет, как за тягчайшее из учиненных Страшинским преступление он подлежал бы лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работу в крепостях на время от 10 до 12 лет; но имея в виду, что ему ныне 72 года от роду, следует по лишении Страшинского всех прав состояния сослать его на поселение в отдаленнейших местах Сибири".

Третье мнение предлагало исключительно мягкий приговор:

"1) Подсудимого Виктора Страшинского (72 лет) оставить по предмету растления крестьянских девок в подозрении.

2) Предписать киевскому, подольскому и волынскому генерал-губернатору сделать распоряжение об изъятии из владения Страшинского принадлежащих ему лично на крепостном праве населенных имений, буде таковые окажутся в настоящее время, с отдачею оных в опеку.

3) Возвратить подполковнику Соловкову беглую его женщину, выданную в замужество за Присяжнюка, вместе с мужем и прижитыми от нее детьми..."

К тому времени уже началась подготовка к отмене крепостного права, вызывавшая острое недовольство дворянства. И Александр II, возможно, не хотел создавать новый повод для споров и конфликтов.

Возможно также, что император, сам любивший юных девушек, с сочувствием отнесся к страсти Страшинского. Как бы то ни было, он поддержал третье мнение. Так что насильник-рекордсмен, по существу, избежал какого-либо наказания.

Что уж тут удивляться, что этих "блахародных" в революцию в гальюнах топили? Рабовладение — это мерзко и отвратительно, и ненависть народа к своим угнетателям вполне закономерно вылилась в Великую Октябрьскую Социалистическую Революцию.

Источник