Гудым

Фотогалерея Чукотки

Гудым выполнял свою функцию по ядерному сдерживанию до 1986 года: тогда ракеты были вывезены и некогда сверхсекретный объект стал использоваться как обычная база хранения Анадырского гарнизона. Однако на жизнь самого военного городка изменение не сильно повлияло, вся инфраструктура, созданная для поддержания жизни объекта, продолжала функционировать в полной мере: у жителей была возможность заниматься спортом, ходить в баню, покупать дефицитные продукты в двухэтажном торговом центре, слушать музыку или смотреть фильмы, для детей работали детские сады, обычная и музыкальная школы. Но с 1992 года началось постепенное расформирование городка, население Гудыма стало сокращаться, инфраструктура рушиться, за десять лет городок был полностью оставлен военными.

Юлия Корнелиссен (Дудчик)

— Я помню, что когда мы шли куда-нибудь за ягодами и грибами, то всегда выбирали другую часть городка — верхнюю. Про сам объект мы ничего не знали, все говорили, что он секретный и там всё строго охраняется, мы слышали это наставление и не искали приключений, нам казалось, что там какое-то грозное место, где творятся непонятные вещи.

Когда мы только переехали в Гудым, это было в конце 1990 года, мы ещё немного застали его лучшие времена. Тогда работал второй этаж торгового центра, всегда была свежая сметана и молоко, а с машин на улицах можно было купить свежие овощи и фрукты. Но продлилось это недолго, до 1992 года, свежие овощи и фрукты мы теперь почти не видели, их завозили по очень высоким ценам и довольно редко, а из-за больших задержек по зарплате часто доходило до того, что нечего было есть, и тогда выручали домашние заготовки ягод и грибов, а папа приносил продукты, которые были у него в пайке. В конце девяностых городок потихоньку вымирал, очень много деревянных домов находилось в аварийном состоянии, там было опасно жить, и люди уезжали.

Гудым делали люди, его жители, а не здания и дороги, людей там больше нет, поэтому смотреть на снимки мёртвого городка мне неприятно, и я стараюсь этого не делать. Конечно, я испытываю ностальгию, воссоздаю в памяти те моменты, которые были связаны с той жизнью. Это огромный опыт, огромная глава моей жизни, которая с ним связана. Там я увидела то, что многие никогда не видели и не увидят: северное сияние, тундру, сопки, чукчей, оленьи упряжки, чукотские чумы; там я услышала горловое пение чукчей, узнала их культуру и сказки, отведала оленину, я выросла на красной икре и красной рыбе, пережила сугробы до уровня второго этажа, белые ночи и сорокоградусные морозы.

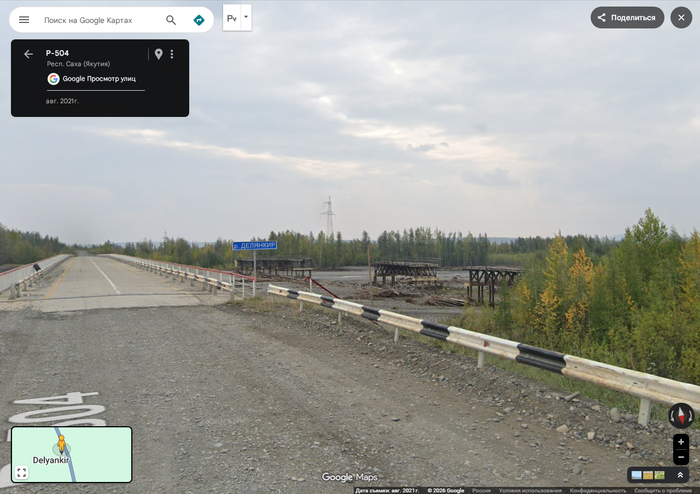

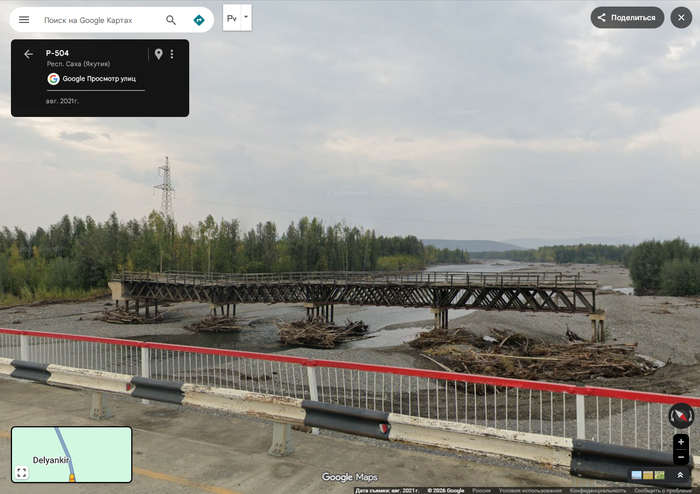

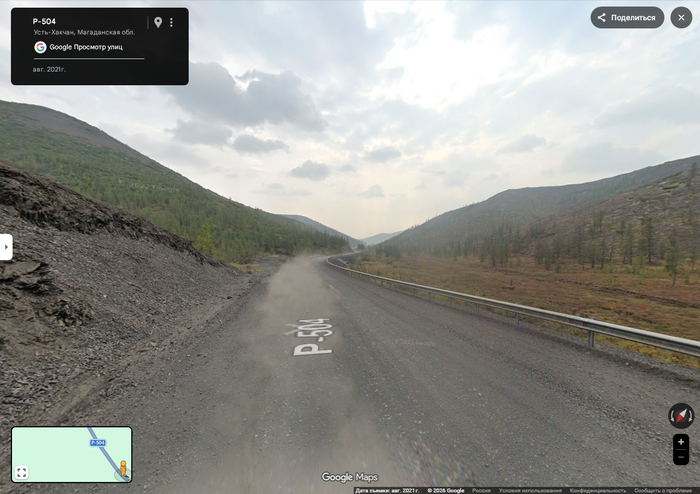

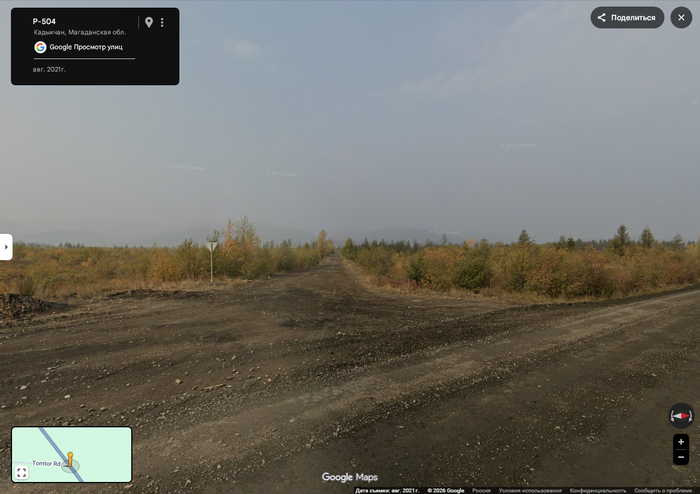

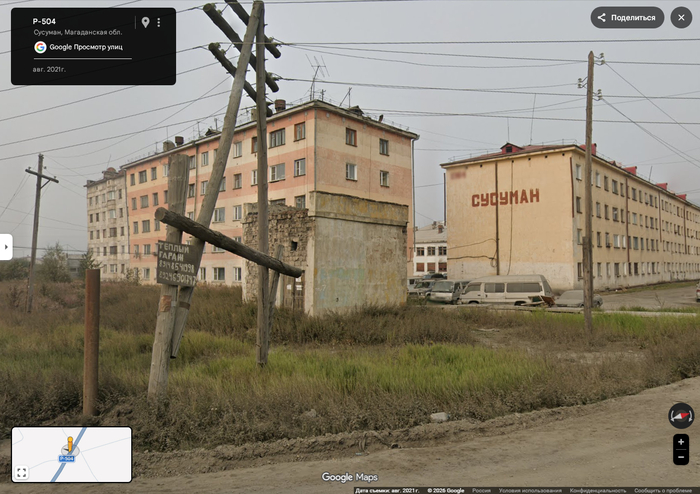

Кадыкчан, Магаданская область

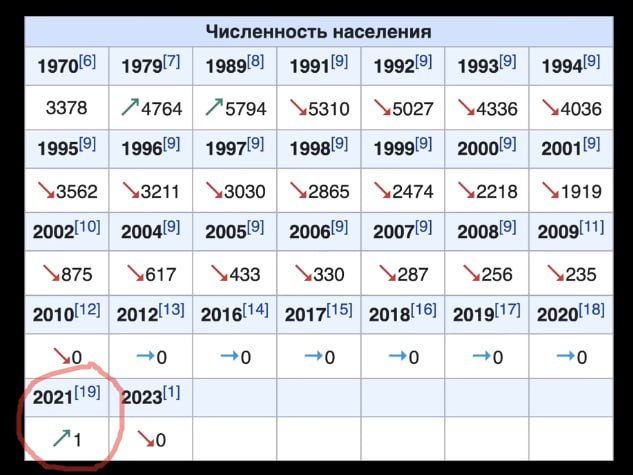

Кадыкчан находится в 730 километрах к северу от Магадана. Говорят, что в переводе с эвенкийского языка этот топоним означает «долина смерти». Кадыкчан возник в годы Великой Отечественной войны как рабочее поселение вокруг угольных шахт и строился руками заключённых, среди них был и знаменитый писатель Варлам Шаламов.

Поселение росло и развивалось до 1980-х, его инфраструктуре и зарплатам мог позавидовать любой другой посёлок, а число его жителей достигло шести тысяч, что довольно много для малонаселённой Магаданской области.

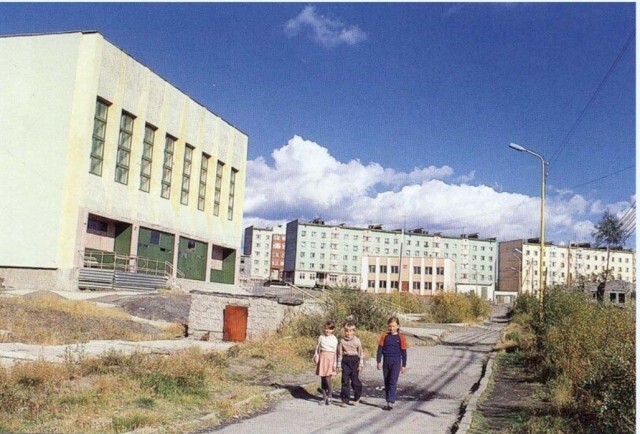

Кинотеатр «Шахтёр» в Кадыкчане

Фото из личных архивов

В 1990-х для Какдыкчана настали трудные времена, начались задолженности по зарплате, люди стали уезжать, но посёлок продолжал жить. В 1996 году случился взрыв на одной из шахт, погибло шесть человек. После этой аварии шахты решили закрыть, а людей выселить, выделив им средства на переселение.

Марина Кузьмина-Руднева:

- У нас была очень развитая инфраструктура, посёлок постоянно рос и развивался, постоянно строились новые пятиэтажки. В начале 70-х построили большой каток, у нас была даже прекрасная хоккейная команда, вратарь которой как-то был признан лучшим в Магаданской области. Был в Кадыкчане спорткомплекс, где проходили местные и районные соревнования, клуб, куда частенько приезжали разные артисты с гастролями и где проводились дискотеки, был обалденный кинотеатр и довольно большой ресторан.

Когда произошёл взрыв, сама шахта уже дышала на ладан и ходили разговоры о её закрытии, авария просто ускорила этот процесс. Но это был ужас, это был настоящий шок для нас. До этого тоже случались аварии, но если и погибали люди, то один-два человека. Помню, на похороны пришёл почти весь посёлок.

После 1996 года Кадыкчан потихоньку пустел. В 2002 году, когда я уезжала, город ещё не был таким, каким мы его видим сейчас на фотографиях, но уже был полупустым. Оставались лишь дома на улице Строителей и Ленина, а также один дом на Школьной. Почту привозили только раз в неделю, магазинов осталось всего два, больницу закрыли, в вымершую часть посёлка было страшно ходить, туда даже собаки не бегали.

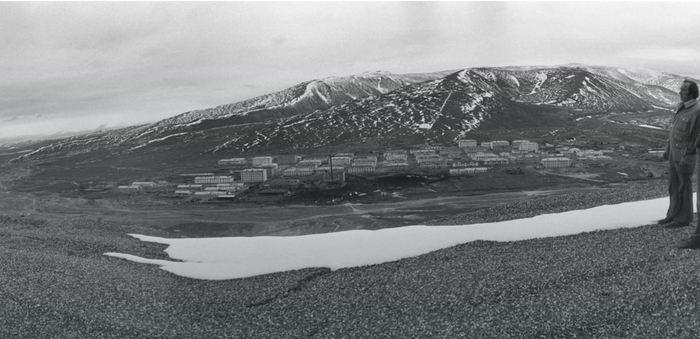

Валькумей, Чукотский автономный округ

Когда-то в Валькумее жило почти четыре тысячи человек, на его территории действовал крупный горно-обогатительный комбинат (ГОК), а его инфраструктура включала в себя все необходимое для обеспечения жизни крупного посёлка городского типа: детские сады, школу, магазины, поликлинику и даже профилакторий, который летом превращался в детский оздоровительный лагерь.

«Нижний посёлок» Валькумея

Фотогалерея Чукотки

Сейчас Валькумей — это груда руин и заброшенных зданий в тринадцати километрах от Певека, самого северного города России. Попасть в город-призрак не так уж и сложно, в Певеке действует аэропорт, куда можно долететь рейсом из Анадыря, Владивостока и Москвы, а оттуда за полчаса можно добраться до покинутого поселения.

Расцвет Валькумея и всего Чаунского района пришёлся на 80-е, поселение активно строилось, в него вкладывались большие деньги, ГОК работал в полную силу и привлекал молодых специалистов из разных частей России, а в местный ДК приезжали с гастролями звёзды советской эстрады. В следующем же десятилетии посёлок ждала участь многих других отдалённых поселений Дальнего Востока — разработка месторождений была признана нерентабельной, люди постепенно покидали посёлки, жизнь в которых становилась всё труднее. К 1997 году все горняцкие поселения Чаунского района обезлюдели, Валькумей превратился в город-призрак.

Елена Порубай:

— Я родилась в Валькумее и прожила там до 1993 года. Только в полтора года меня пришлось отправить на пару лет к родственникам на Урал, так как не было нормальных условий для проживания. Мы тогда жили в бараках, построенных ещё зеками. По утрам в углу комнаты можно было всегда увидеть снег, а спать меня укладывали в теплой шубке.

Валькумей тогда только начинал строиться, мы жили в «нижнем посёлке». Сам городок был построен на сопке, с одной улицы на другую можно было попасть по лестницам — со стороны Валькумей был похож на расставленные полки. Помню, за школой, на верхней улице строили какой-то огромный спортивный комплекс. Не знаю сколько денег на него потратили, но явно были большие планы.

Мы трижды переезжали с места на место, и каждый раз условия жизни становились всё лучше. Последний наш дом был совсем близко расположен к берегу, из наших окон открывался прекрасный вид на море, на маяк, а вдалеке виднелся остров Айон.

Это удивительный край, мой отец туда вовсе не за деньгами приехал, он хорошо зарабатывал и в Перми. Более того, вместо того чтобы поехать на Чукотку, он мог отправиться по программе обмена опытом то ли в Швецию, то ли в Швейцарию, но его всегда тянуло на дикую природу, и в свои двадцать пять лет он, бросив всё, отправился на Чукотку.

Зимой отец мог до двух недель находиться где-то на замёрзшем море, куда отправлялся рыбачить на самодельном снегоходе, а после привозил домой корюшку, вкуснейшую рыбку, сырая она пахнет свежим огурцом. Иногда он уезжал общаться с чукчами на Айоне, а потом и они приезжали к нему в гости на буране, закутанные в свои оленьи шкуры. А летом, когда море освобождалось ото льда, мы с отцом по две-три недели жили прямо на берегу, в маленькой рыбацкой избушке, она стояла под скалами в пятнадцати метрах от моря.

Иультин, Чукотский автономный округ

Сегодня Иультин — один из самых крупных и труднодоступных поселений-призраков Дальнего Востока, а когда-то там добывали олово, вольфрам и молибден и жили более пяти тысяч человек. Это месторождение было настолько важным для советского руководства, что для его разработки даже построили город-порт Эгвекинот и двухсоткилометровую дорогу до Иультина.

Иультинское местророждение.

Вид на горняцкий посёлок Иультин

Игорь Вайнштейн / ТАСС

Поселение росло и развивалось до конца 1980-х, суровые климатические условия Крайнего Севера и отдалённость от других поселений вынуждала содержать развитую инфраструктуру. В условиях рыночной экономики добыча и обработка иультиской руды стала нерентабельной — горно-обогатительный комплекс было решено закрыть, а дорогостоящее поселение упразднить.

Екатерина Абакумова:

— Иультин был очень развитым поселением, в нём было три детсада, школа, спорткомплекс с тренажёрами и различными секциями; ресторан, где все справляли праздники, дни рождения, свадьбы, юбилеи; клуб, где проводились дискотеки и показывали фильмы, стадион и каток, поликлиника, роддом, быткомбинат. В общем, в Иультине было всё, кроме послешкольного образования. Ближайший к нам техникум находился в Анадыре, а институт — в Магадане. Понятно, что студентов в поселении не было, но и пенсионеров тоже было очень мало, так как тяжёлые климатические условия вынуждали многих уезжать на «материк».

Было достаточно магазинов, но в дефиците были свежие продукты, которые завозили только два раза в году — в мае и в августе — пароходом из Находки или Магадана. С одеждой тоже были проблемы, она завозилась не в готовом виде, а линейками, а отшивал уже наш быткомбинат, поэтому всё у всех было одинаковое и по возможности люди закупались в отпусках, которые были раз в два года, но зато длились по шесть месяцев. То же самое касается техники. У нас её нельзя было купить, так что видеомагнитофоны, камеры, телевизоры мы покупали на «материке», а кассеты с фильмами иногда присылали родственники по почте.

В годы перестройки наша жизнь изменилась, начались задержки зарплат, руководство ГОКа ввело даже свои талоны. Проблем с питанием не было, но очень изменился ассортимент, снабжение стало идти из Китая и Анкориджа, появились импортные товары: кенгурятина, мясо страуса и яка, даже хот-доги.

В общем, жизнь продолжалась, пока не перестал работать ГОК — это случилось в 1995 году. Сразу позакрывали всё подряд: детские сады, школу, магазины. Я уехала в августе того же года, чтобы в сентябре пойти в новую школу в Кузбассе, а моим родителям пришлось остаться, чтобы собрать контейнеры с вещами и вывезти их в следующую навигацию. Вместе с ними осталось примерно 150 человек, в основном мужчины.

Зимой выживать было сложно, тогда уже ничего не работало, родители рассказывали, что они установили печку буржуйку, которая до этого стояла в гараже, вывели дымоход в форточку — так у них получалось отапливать три комнаты. Топили всем, что попадалось под руку, разбирали старые бараки, ломали оставленную кем-то мебель, в ход шли даже оконные рамы и карликовые берёзы. Воды в домах тоже не было, её привозила водовозка, а за продуктами приходилось ездить в Эгвекинот на грузовом Урале. Всю зиму питались консервами, сухарями, лапшой быстрого приготовления. А весной открыли морскую навигацию и Иультин покинули последние жители.

Колендо, Сахалинская область

Когда-то Колендо был самым северным посёлком Сахалина, насчитывал более двух тысяч жителей и жил за счёт нефтедобычи. Сейчас — это лабиринт из заросших улиц и домов с выбитыми ставнями да ухоженное кладбище, которое периодически навещают родственники усопших.

Поселение было основано в 1963 году одновременно с промышленной разработкой нефтяных месторождений залива Колендо. Постепенно посёлок обзаводился собственной инфраструктурой: школой, домом быта, амбулаторией и домом культуры. В конце 70-х поселение достигло своего расцвета, но уже десятилетие спустя люди начали покидать Колендо.

1970-е годы

Фото из личных архивов

В 1995 году в Нефтегорске произошло землетрясение, похоронившее целый город, погибло 2000 человек. Жители Колендо не пострадали, но посёлок, находившийся в сейсмоопасной зоне, решили расселить.

Иван Гуськов:

Я родился в Колендо и прожил там двенадцать лет. В поселении было всё как в районном центре, жизнь кипела, было много работы, промысла. Колендо находился в самом тонком месте Сахалина, где-то пять километров всего от одного берега до другого. Там все были рыбаками и охотниками, а мы с друзьями с детства исследовали всю близлежащую местность, природа вокруг была очень разнообразна, можно было увидеть китов, медведей, белохвостых орланов, а реки были переполнены рыбой, в любой можно было поймать мальму, кунджу, гольцов разных, а в бухте даже корюшку с камбалой.

После развала СССР условия жизни в Колендо и на Сахалине в целом резко ухудшились: начались проблемы с завозом продуктов, безработица, разруха, закрывались производства, люди уезжали с полуострова, о самом дальнем крае России забыли, и нам пришлось переехать поближе к столице, к родственникам. В 1993 году, когда мы покидали родные места, то думали, что обязательно вернёмся, но потом произошла трагедия в Нефтегорске и стало ясно, что возврата нет. Это было чудовищно, это был шок. И до сих пор Колендо для нас, словно Атлантида, рай на земле, которого больше нет.

Корф, Камчатский край

Корф сложно назвать классическим городом-призраком: в отличие от других поселений, он продолжает своё существование, на его территории есть действующий аэропорт, магазин, котельная и несколько жилых домов. Но из некогда процветающего городка, с развитой инфраструктурой и населением в три тысячи человек, Корф превратился в настоящие декорации для фильма ужасов, а его судьба полностью зависит от работы местного аэропорта.

1990-е годы

Фото из личных архивов

Корф расположен на длинной песчаной косе на берегу Скрытой гавани и залива Корфа Берингова моря. История поселения началась в конце 1920-х с постройки крупного рыбзавода, но его развитие связано с постройкой аэропорта, ставшего впоследствии узловым для всего Олюторского района Камчатки. В 1990-х Корф пережил депопуляцию, население сократилось вдвое, однако жизнь поселения продолжалась. Всё изменилось в апреле 2006 года, когда произошло землетрясение магнитудой в 7.8 баллов по шкале Рихтера.

После землетрясения большинство жителей города эвакуировали, а посёлок признали опасным для жизни. Корф находится в цунами- и сейсмоопасной зоне. Буквально за пару лет население Корфа сократилось до 150−200 человек.

Иван Галдин:

Я очень хорошо помню тот момент. Эти ощущения очень сложно передать словами, но казалось, будто земля начинает уходить из-под ног и тебя непроизвольно кидает в разные стороны, сначала всё идет плавно, но потом амплитуда резко усиливается и ты испытываешь страх. Жертв не было, ни одно здание не было разрушено землетрясением, но люди ещё долгое время боялись и многие даже не заходили домой, какое-то время им приходилось жить в машинах и теплицах.

В конце августа 2006-го мы вернулись в Корф. Посёлок, конечно, изменился. Стал более потрёпанным и обшарпанным. Первое сентября я уже встречал в другом здании школы, старое оказалось непригодным для эксплуатации. Рыбзавод, с которого и началась история посёлка, закрылся, так как большая часть оборудования была разрушена. Аэропорт работал только на приём вертолётов и Ан-28, от взлётно-посадочной полосы оставили 500 метров. Всё, что можно было восстановить, восстановили, но всем было понятно, что это ненадолго и Корф закроют. Я рос, взрослел и видел, как Корф проживает свои последние годы.

В конце 2010 года мы переехали в Тиличики (районный центр в 9 км от Корфа — Ф. В.-А.), где я жил, пока не окончил школу. После переезда я приезжал в Корф несколько раз. В 2013 году он ещё не сильно изменился, разве что днём выглядел непривычно пустым. Тогда ещё сохранялись былые очертания, большинство домов стояли целые, и когда я зашёл в свою старую квартиру, то даже нашёл свои старые поделки для школьной выставки. Второй раз я был в Корфе зимой 2015 года, показывал его своим одноклассникам, и его было не узнать. Большинство зданий было разрушено, я, конечно, помнил, что и где находилось, я мог мысленно дорисовать снесённые дома, но ощущение пустоты не оставляло меня. Было очень грустно видеть, как стирается с лица земли твоё детство. Дом, в котором я жил, был сожжён, всё вокруг изменилось, а на улице я так и не встретил ни одного жителя.

https://dv.land/territory/lyudei-tam-bolshe-net

(с.) Сайт Дальний Восток