Патриотические истории. Мертвый редут, или казацкая удаль

Война — дело жестокое и грязное, не была в этом исключением и Кавказская война. Обстоятельства войны нередко диктовали поступки, против, которых восставали и сердечная приязнь, и обоюдное желание жить по-соседски в мире и дружбе.

Такие противоречия часто заканчивались суровой, но высокой трагедией, как она закончилась для двух друзей — казачьего сотника Андрея Гречишкина и черкесского князя Джамбулата, повествуют события в сентябре 1829 года у песчаного брода станицы Тбилисской.

Между ними существовали глубокие чувства товарищества и дружбы, они по горским обычаям являлись кунаками, а куначество на Кавказе считалось делом священным. Кунака в сакле горца можно было взять только через труп хозяина сакли. Оба они отличались отчаянной храбростью и величайшим чувством долга и это заставляло их искать противостояние сложившимся обстоятельствам для защиты долга товарищества.

Губарев П. К. Конно-артиллерийские батареи Кубанского и Терского войск. 1871 г.

В одной из дружеских бесед, князь Джамбулат, как бы в шутку, невзначай вспомнил прошлое, произнес - наши что-то замышляют против казаков и прежде всего против тебя, Андрей.

- За что же мне такое внимание? - спросил Андрей.

- А ты разве не помнишь, три года назад ты помешал нам напасть на ваши хутора, была, конечно, и моя вина и просчет и я потерял 500 всадников.

- Помню, конечно, то зимнее утро,- заметил Андрей.

- Но, если помнишь, поберегись, наши законы требуют крови без срока давности.

- Я это знаю и передай им,- также «шутя» проговорил Андрей, - если они мне попадутся, то будет так же, как в то зимнее утро.

Пиратский К. К. Всадник и Обер-Офицер Кубанского Конно-Иррегулярного Эскадрона. 1861 г.

Прошло после этой дружеской встречи какое-то время, сотник Гречишкин был вызван к командиру полка и получил приказ, в котором было указано, что от лазутчиков получены сведения о намерении горцев напасть на линию, под предводительством Джамбулата. Гречишкину надлежало взять оставшихся от службы 20 казаков своей станицы и 42 казака станицы Казанской, произвести разведку подступов к песчаному броду станицы Тбилисской, при обнаружении крупных сил горцев от боя уклониться и возвратиться назад.

Рано утром разъезд, переправившись на левую сторону Кубани и выслав вперед дозор, приступил к поиску. Пройдя половину пути, дозор обнаружил следы, идущие со стороны Псинафского укрепления, повернувшие в сторону Кубани. Предположив, что если это следы горцев, то они уже на правом берегу Кубани и искать их здесь бесполезно, однако, сообразуясь с полученной задачей, Андрей решил со своей полусотней двигаться дальше к песчаному броду.

Не пройдя и нескольких километров, как показался впереди один из дозорных, который шел наметом, махая папахой, а на его плечах неслись десятка два всадников. Казаки, не успев еще выхватить ружья из чехлов, как со всех сторон и оврагов песчаного брода появилась масса черкесской конницы, и Гречишкин узнал поднятый над головами всадников значок Джамбулата. Уклониться от боя уже было нельзя. Отправив казака за резервом в станицу Казанскую, Гречишкин приказал казакам спешиться и шагом отстреливаясь, отходить к Кубани.

Более часа шла перестрелка, убитых и раненных с обеих сторон становилось все больше и больше. Видя, что дальше отходить нельзя, Гречишкин остановил казаков и обратившись к ним, сказал:

- Станичники, команда наша не велика и надо помнить, что мы казаки и драться до последнего и если нам суждено сегодня погибнуть, то погибнем со славой, как подобает казаку.

- Вестимо,- отвечали казаки,- достойно постоим за себя.

- А коли так, сбантуй лошадей! Быстро!

С изумлением смотрели горцы, даже перестав стрелять, как казаки, работая плетками, быстро поставили лошадей в круг, а затем в треугольник и по команде разом закололи их кинжалами.

С горестным ржанием падали боевые товарищи казаков на землю, чтобы своими трупами послужить защитой хозяевам, которые выложили из них бруствер. До слез жалко было казакам лишать жизни своих верных друзей, которых они знали с первых дней их земного существования.

В это время из отряда горцев отделились два всадника, махая белыми платками, подъехали к редуту, в одном Гречишкин сразу узнал Джамбулата, в другом — любимого узденя его Хануша. Кто у казаков старший, спросил Джамбулат. Гречишкин назвал фамилию и вышел из редута. Джамбулат вздрогнул и что-то тихо сказал.

- Говори громче — ответил Гречишкин, чтобы слышали все казаки.

Станичники, в большинстве своем понимавшие по-черкесски, насторожились, они знали, что Гречишкин и князь Джамбулат приятели.

- Не здесь бы нам с тобой встретиться, Андрей - проговорил Джамбулат.

- Не мы, а Бог устраивает встречи!- ответил Гречишкин.

- Да, но будь на моем месте другой, ни один из вас не ушел бы живым.

- Мы и теперь не уйдем,- грустно, но спокойно ответил Гречишкин.

- Подумай, Андрей, Вас горсть, а у меня 500 человек, кто вас может упрекнуть, если вы сдадитесь? Ты будешь не пленником, а моим кунаком, о казаках я тоже позабочусь, волос не упадет с их головы.

- Меня удивляет твое предложение, - прервал его Гречишкин. - Ты же знаешь что ни я, ни мои казаки живыми не сдадут оружия. Ты, Джамбулат, делай свое дело, а мы будет делать свое. Пусть свершиться то, что предназначено каждому.

Джамбулат, видя, что переговоры ни к чему не приведут, повернул коня и поехал к своим, где ожидали результатов переговоров.

Казаков мало, говорил им Джамбулат, а значит, и славы мало и добычи не будет, а казаки, приняв решение умереть, раньше перебьют многих наших джигитов.

Видя, как скоро начнется атака, Гречишкин еще раз обратился к казакам со словами:

- Если к нам не придет помощь, это уже будет не наша вина, мы сделали все, что могли, осталось совсем немного — только умереть, но казаки и сами знали, что делать дальше.

Первые две атаки конные были отбиты с большим уроном для горцев. Черкесы бросились отчаянно, пренебрегая смертью, но их кони не шли на барьер, залитый кровью, конские трупы пугали их и они фыркали, вставали на дыбы и метались в сторону, подставляя всадников под пули казаков.

Готовилась третья атака, когда Гречишкин оглянулся назад, то увидел, что через реку, подняв ружья над головами, переправлялась горская пехота — это были спешенные черкесы, посланные Джамбулатом в тыл к казакам. Одновременно началась третья атака во главе с Джамбулатом. До этих пор он держался в стороне, но ропот, начавшийся среди горцев, не узнававших своего отважного предводителя, заставил его, наконец, принять участие в атаке. Он выхватил шашку и бросился вперед с таким отчаянием, что первым проскочил завал и очутился в середине редута, за ним ворвалось десятка два горцев.

В эту минуту выстрел в упор свалил Джамбулата с коня, пуля раздробила ему плечо и шашка выпала из руки, несколько человек подхватили его и вынесли из редута. Другие набросились на Гречишкина и изрубили его в куски, и вспыхнул скоротечный в своей ожесточенности рукопашный бой, как по Ю.М. Лермонтову.

Бой длился, резались жестоко, как звери, молча, грудью в грудь. В тесноте работали кинжалами и шашками. Масса горцев буквально задавила казаков, на одного защитника редута приходилось по десятку нападающих. Но победа горцам досталась не дешево — они понесли большие потери и отказались от нападения на линию, потянулись обратно к своим аулам.

Так полегла полусотня Гречишкина — 62 казака, но не сдалась. При осмотре места боя и подбора убитых прибывшей с опозданием помощи, 8 человек из погибших подавали признаки жизни, но у каждого из них насчитывалось от 10, до 18 рублено-колотых и пулевых ранений.

Кубанские казаки, конец XIX в.

Война для казака в прошлом была делом привычным, занятием обыкновенным, это было его призвание. Казак всегда отчетливо признавал и относил себя к воинственному народу, по праву гордился своим происхождением и риск становился его привычкой, к тому же военная добыча или, по-казачьему, дуван, в доходе казачьего быта, наряду с другими занятиями, имела весомое значение довольно длительное время. Боязливость для казака являлась величайшим позором, а трусость, вплоть до середины 18 века наказывалась смертной казнью.

(Председатель Совета стариков Кубанского казачьего войска, казачий полковник Павел Захарович Фролов)

http://e-news.su/mnenie-i-analitika/152497-patrioticheskie-i...

* Семиреченские казаки — группа казаков, проживающая в Семиречье, на юго-востоке современного Казахстана и северной Киргизии. В прошлом были объединены в отдельное казачье войско.

Рамзан Саматов

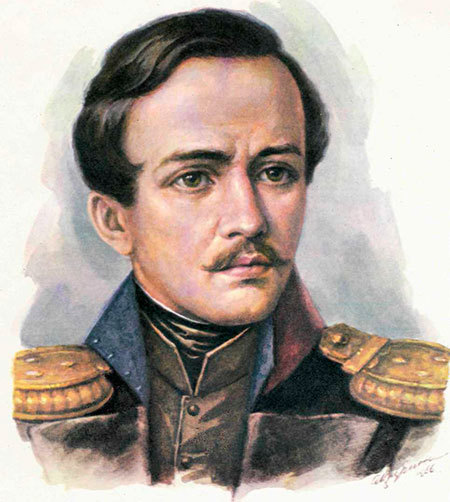

М.Ю. Лермонтов - командир спецназа

"Раз — это было

под Гихами,

Мы проходили темный лес;

Огнем дыша, пылал над нами

Лазурно-яркий свод небес.

Нам был обещан бой жестокий.

Из гор Ичкерии далекой

Уже в Чечню на братний зов

Толпы стекались удальцов.

Над допотопными лесами

Мелькали маяки кругом;

И дым их то вился столпом,

То расстилался облаками;

И оживилися леса;

Скликались дико голоса

Под их зелеными шатрами.

Едва лишь выбрался обоз

В поляну, дело началось..."

М.Ю.Лермонтов, Валери́к, 1840 г.

Эти стихи были написаны нашим поэтом во время его активного участия в так называемых "Кавказских войнах", тяжёлых для нас (в том числе и экономически), кровавых, но, к сожалению, необходимых. Именно кровь наших предков погибших в борьбе с экстремизмом дала нам необходимый боевой опыт, который мы применяли и применим ещё не раз. Однако наверняка мало кто знает, что Михаил Юрьевич помимо всего прочего был одним из первых командиров особого специального отряда пластунов по борьбе с горцами.

На Кавказе помимо чеченского изучил азербайджанский язык

Да, этот инфантильный, вспыльчивый и крайне честолюбивый молодой человек проявил себя на Кавказе исключительно с положительной стороны. Он был храбр, не терял голову в бою и ревниво следил за состоянием подконтрольного ему подразделения. А руководил он, как я уже написал выше ни кем-нибудь, а пластунами, по сути и являвшимися первыми официальными спецназовцами в российской истории.

Очень серьёзные ребята

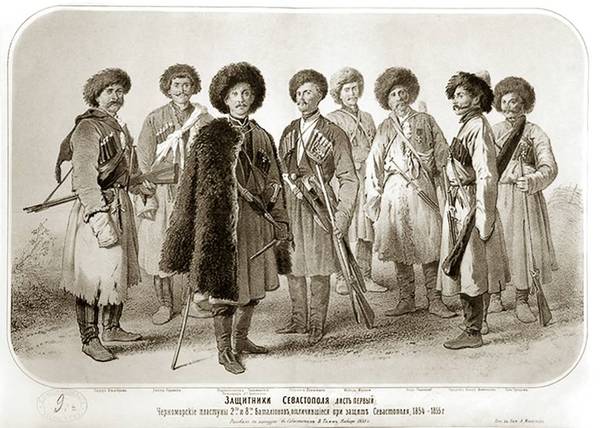

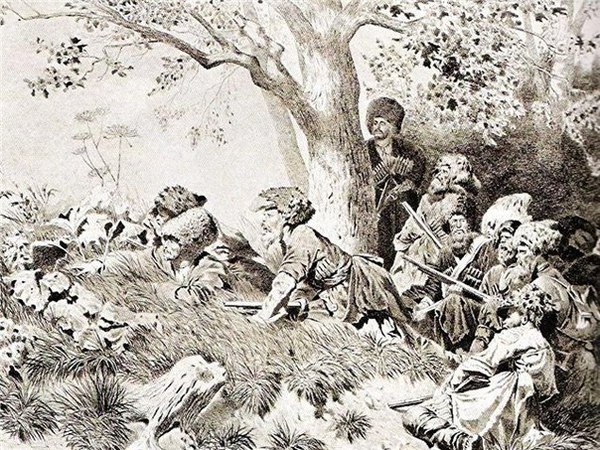

Не знаете кто такие пластуны? Ну надеюсь ползать то по-пластунски Вам приходилось? Нет? Тогда без краткой исторической справки не обойтись. Как правило в пластуны выбирались представители казачества - меткие стрелки, выносливые, физически сильные солдаты, часто непрезентабельной, малозаметной внешности, способные целые дни проводить в тяжелых условиях без каких-либо жалоб и последствий для собственного здоровья. Первоначально они несли сторожевую и разведочную службу на юге Российской империи, но с началом "кавказских войн", большая часть из них была откомандирована в край молчаливых гигантов, долин и свирепых горцев. Здесь они быстро нашли самое деятельное применение.

Мастера засад и захвата "языков"

Так как в начале военных действий русские солдаты несли большие потери в связи с плохим знанием местности, способов ведения боя, кавказской культуры и обычаев противника, пластуны впитывавшие знания и навыки словно губка пригодились кстати. Уже через полгода их практически невозможно было отличить от горцев ни по одежде (повседневной формой стал черкесский костюм), ни по поведению, ни по оружию и экипировке. Небольшими мобильными отрядами по 7-10 человек, они расползлись по Северному Кавказу нагоняя страх на местных жителей своей неуловимостью и умением адаптироваться к любым условиям. С их появлением массовые набеги горцев практически прекращаются. Успехи казаков не оказались без внимания. Уже в 1842 году пластунские команды, высочайшим приказом, были учреждены при пеших и конных частях черноморского войска. Именно они при защите Севастополя во время Крымской войны 1853-1856 гг своими диверсионными действиями, в тылу англичан, французов, турок, и храбростью на баррикадах, обеспечили возможность городу так долго сопротивляться.

У пластунов была особая экипировка, рассчитанная на длительные оторванные от цивилизации рейды. Оружие спецназовцев тоже существенно отличалось. Как правило они использовали "горские" дальнобойные винтовки, которые делались на заказ, учитывая пожелания владельца. Без добрых клинков тоже было не обойтись, так появляются знаменитые пластунские ножи, которые и в скоротечных схватках и для бесшумного устранения противника годились. Кстати и после Гражданской войны и во времена Второй мировой казаки из этих отрядов служили Родине. По личному указанию Сталина с сентября 1943 года была сформирована 9-я пластунская стрелковая дивизия, которая в 1949 году превратиться в 9-ю горнострелковую дивизию. Она кстати существует и поныне. Между прочем за храбрость и результативность Иосиф Виссарионович разрешил пластунам ношение традиционной формы одежды.

"Успеху всего я вполне обязан распорядительности и мужеству поручика "Тенгинского пехотного полка" Лермонтова и 19-й артиллерийской бригады npanopщuкa фон Лоер-Лоярского, с коим они переносили все мои приказания войскам в самом пылу сражения в лесистом месте. Оба они заслуживают особенного внимания, ибо каждый куст, каждое дерево грозили каждому внезапною смертью".

Из «Журнала военных действий» отряда генерала Голофеева

"Даже в этом, походе он [Лермонтов] никогда не подчинялся никакому режиму и его команда, как блуждающая комета, бродила всюду, появлялась там, где вздумается, в бою она искала самых опасные места – …и находила их чаще всего у орудий Мамацева... До глубокой осени оставались войска в Чечне, изо дня в день cpaжались с чеченцами, но нигде не было такого жаркого боя, как 27 октября 1840 г. В Автуринских лесах войскам пришлось проходить по узкой лесной тропе под адским перекрестным огнем неприятеля, пули летели со всех сторон, потери наши росли с каждым шагом, и порядок не вольно расстраивался. Последний арьергардный батальон, при котором находились орудия Мамацева, слишком, поспешно вышел из леса, и артиллерия осталась без прикрытия. Чеченцы разом изрубили боковую цепь и кинулись на пушки. В этот миг Мамацев увидел возле себя Лермонтова, который точно из под земли вырос со своею командой. И как он был хорош в красной шелковой рубашке с косым расстегнутым воротом, рука, сжимала рукоять кинжала. И он, и его охотники, как тигры, сторожили момент, чтобы кинуться на горцев, если бы они добрались до орудий".

К Х. Мамацев

"Во время штурма неприятельских завалов на реке Валерик имел поручение наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны и уведомлять начальника о ее успехах, что было сопряжено с величайшею для него опасностью от неприятеля, скрывающегося в лесу за деревьями и кустами, но офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отличным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы".

Из наградного списка поручику Лермонтову

Были и другие похвалы и награды. Да и вообще к 26 годам за спиной офицера было уже несколько боевых командировок.

Кровь загорелася в груди!

Все офицеры впереди...

Верхом помчался на завалы

Кто не успел спрыгнуть с коня...

Ура — и смолкло.— Вон кинжалы,

В приклады!— и пошла резня.

И два часа в струях потока

Бой длился. Резались жестоко

Как звери, молча, с грудью грудь,

Ручей телами запрудили.

Хотел воды я зачерпнуть...

(И зной и битва утомили

Меня), но мутная волна

Была тепла, была красна..."

Ходил Михаил Юрьевич и в разведку, и в набеги на лагеря противника, в общем познал, и испытал всё необходимое ветерану кавказских войн. К сожалению психика его от этого крепче не становилась. Перепады настроения, высокомерие по отношению к не воевавшим ("не нюхавшим пороху") и привели его к смерти, в возрасте 26 лет отроду. 27 июля 1841 поэт был смертельно ранен Мартыновым Н.С. в ходе дуэли, которую спровоцировал сам же, издевательствами над последним.

Сколько же Михаил Юрьевич выпил чтобы промахнуться? Говорят он был великолепным стрелком

Вот тебе и: "... ночевала тучка золотая

На груди утеса-великана;

Утром в путь она умчалась рано,

По лазури весело играя".

На этом заканчиваю. Надеюсь Вам было интересно.

Парад победы Кавказской войны

2 июня 1864 года в урочище Кбаадэ, на территории современного города Сочи, состоялся парад русских войск, символизировавший окончание долгой Кавказской войны

Война за Кавказ длилась почти полвека — считается, что она началась в 1817 году, когда русские войска приступили к усмирению Чечни, и закончилась к лету 1864 года, когда пал последний оплот сопротивления горцев-черкесов, аул Кбаадэ. Впрочем, есть и другие исторические версии временных рамок войны за покорение Северного Кавказа — например, затяжной военный конфликт с племенами черкесов иногда начинают с момента основания города Моздока в 1763 году. В таком случае война за Кавказ занимает целый век.

Но любые версии сходятся на том, что завершилась эта война Российской империи с мятежными и воинственными горскими народами именно в конце мая 1864 года, и именно в урочище Кбаадэ — ныне эта местность называется Красная Поляна и входит в Адлерский район города-курорта Сочи.

К 1863 году непокоренными русскими войсками оставались лишь небольшие горные районы черкесских племен шапсугов и убыхов, расположенные на границе современных Краснодарского края и Абхазии. К этому времени лишь три небольших черкесских рода «аибго», «ахчипсху» и «псху», проживавшие в труднодоступных ущельях по верховьям рек Мзымты и Бзыби (в районе современного Большого Сочи) продолжали военные действия против русских войск.

Окончательным покорением горских племён руководил 32-летний великий князь Михаил Николаевич Романов, сын императора Николая I и младший брать императора Александра II, назначенный Кавказским наместником. В феврале 1864 года русские войска начали финальное наступление на южных склонах Кавказских гор у побережья Чёрного моря.

В поход двинулись четыре колонны русских войск, общей численностью примерно в 25 тысяч человек. Крупных военных действий уже не было. Лишь один род «аибго», проживавший в труднодоступной котловине реки Псху (ныне на территории Абхазии), оказал сопротивление. Но и он в течение нескольких дней был покорен. 12 апреля 1864 года старейшины рода «аибго» явились к русскому командованию и согласились подчиниться всем требованиям Российской империи.

Соседние горские роды — русские их именовали «ахчипсхувцы» и «псхувцы» — увидев, как быстро было сломлено сопротивление их соседей из рода «аибго», не оказали русским войскам никакого сопротивления и капитулировали.

К середине мая 1864 года все четыре колонны русских войск, подойдя с разных сторон, соединились в центре «ахчипсхувской» земли в урочище Кбаадэ (ныне поселок Красная Поляна в Сочи), в котором располагался небольшой аул. Именно этому глухому аулу волей истории было суждено стать местом окончания долгой Кавказской войны.

2 июня (21 мая по старому стилю) 1864 года здесь состоялся парад войск Кавказской армии по случаю окончания войны. По воспоминаниям очевидцев, погода в тот день была пасмурной, шёл дождь, кавказские горы были скрыты тучами, и только к концу торжеств показалось яркое солнце.

Парад принимал главнокомандующий — Кавказский наместник и великий князь Михаил Николаевич Романов. Торжества по случаю победы открыли в 11 часов утра православным молебном с окроплением знамен святой водой. Затем парадный строй войск объехал великий князь Михаил Николаевич и поблагодарил воинов за совершенное «трудное и великое дело».

В завершении торжеств начался церемониальный марш войск с развёрнутыми знамёнами. В параде кавказской победы приняли участие все 25 тысяч солдат и офицеров, представлявшие прославленные на Кавказской войне русские полки и соединения – лейб-гренадеры Эриванского полка, пехотинцы Самурского, Севастопольского, Крымского и Черноморского полков. Рядом с ними прошли соединения донских и кубанских казаков, а также дружины воевавших на стороне России горских ополченцев из Мингрелии, Имеретии, Гурии и других районов Грузии.

Здесь же, в урочище Кбаадэ, русский наместник издал последний приказ в ходе Кавказской войны, обращенный к солдатам и офицерам:

«С чувством искренней радости и уважения к доблести вашей, поздравляю вас, войска Кавказской армии, с покорением Западного Кавказа и с окончанием Кавказской войны.

Своим мужеством в боях, своей беспримерной твердостью в перенесении тяжелых трудов и лишений сослужили вы Государю и Отечеству великую службу. Ни ужасы диких недоступных горных убежищ, ни отчаянное сопротивление обитателей их, ни суровая стужа, ни палящий зной — ничто не остановило вас — всё преодолели вы в течение многих лет, не слабея духом, запечатлевая потом и кровью каждый шаг, — и достигли цели.

Слава Всевышнему, увенчавшему ваши усилия! Слава и признательность Отечества вам, покорители Кавказа! Вечная память павшим товарищам вашим, не дождавшимся настоящей радостной и великой минуты!»

После получения донесения русского командования об окончании Кавказской войны император Александр II послал поздравительную телеграмму войскам, участвовавшим в параде 2 июня (21 мая старого стиля) 1864 года: «Благодарю от души всех начальников, офицеров и нижних чинов за их молодецкую службу, увенчанную полным успехом. Я горжусь ими более чем когда-либо».

Долгая Кавказская война завершилась русской победой.