Продолжаю серию публикаций об истории украинских казаков. Предыдущие посты:

(часть 1)

(часть 2)

(часть 3)

(часть 4)

До сих пор мы говорили в основном о запорожских казаках. Однако, если вести речь только о них, это будет весьма необъективно, ведь они были не единственными среди украинских казаков. Итак, встречайте рассказ о войске реестровом

Политическая обстановка во второй половине XVI в.

Вторая половина XVI века выдалась богатой на радикальные изменения способа жизни обитателей Поднепровья. Первым из них стала Люблинская уния, утвержденная в 1569 году. Она являла собой договор между Королевством Польским и Великим Княжеством Литовским об объединении в единое государство – Речь Посполитую (то есть Республику польско-литовскую). Предпосылками к этому событию стали военные поражения ВКЛ в Ливонской войне, поставившее это государство на грань выживания, а также стремление литовской шляхты к расширению своих прав (в Польше мелкое дворянство имело большие права, в отличии от Литвы, где главной политической силой была магнатско-княжеская олигархия, а шляхта пребывала в существенно худшем положении).

Подписание унии имело колоссальные последствия: новое государство, по сути, представляло собой своеобразную шляхетскую республику: власть короля ограничивалась сеймом (куда входили дворяне и католическое духовенство), да и сама королевская должность стала выборной. Литовская и польская шляхта уравнивались в правах и получали возможность владеть землями на всей территории единой страны. Ликвидировались таможенные границы, вводилась единая валюта (злотый, равный 30 грошам). При этом обе части Речи Посполитой сохраняли определенную степень самостоятельности: собственные администрацию, казну, армию, отдельные судебно-правовые системы.

Для украинских земель Люблинская уния стала вдвойне знаковой, так как, по ее условиям, земли Поднепровья, Подолья и Волыни передавались в польскую часть Речи Посполитой, т.е. данные территории попадали в иную государственно-правовую систему, чем та, в которой они жили до 1569 г. (и в которой остались литвины-беларусы). Это не давало возможности местным жителям отстаивать свои законные права, опираясь на собственную автономию. Впрочем, не все так было настолько радикально: на территории Киевского, Брацлавского и Волынского воеводств (собственно, перешедших под власть короны) сохранялась старая юридическая система, в частности, действие Литовских статутов. С другой стороны, в таком территориальном изменении был и свой плюс: ранее разделенные земли будущей Украины оказывались под единой юрисдикцией (земли бывшего Галицкого княжества, а также западное Подолье пребывали под властью Польши с середины XIV в.). Таким образом, на украинских землях было образовано 6 воеводств: Русское (с центром во Львове), Белзкое, Волынское, Подольское (Западное Подолье), Брацлавское (Восточное Подолье), Киевское (Среднее Поднепровье). Позже к нему присоединилось Черниговское воеводство (черниговские земли в 1503-1618 гг. были под властью Московского Государства). Именно Киевщина, Брацлавщина и Черниговщина и стали ядром казачества на землях Речи Посполитой (не считая, конечно, Запорожья).

Речь Посполитая в 1569 году

В результате подписания Люблинской унии было введено крепостное право, а польская шляхта получила доступ к слабо освоенным землям на востоке. Множество свободных земель, отмена таможенных барьеров, повышенный спрос на сельхозпродукцию в Западной Европе привели к настоящему экономическому буму, что, в свою очередь, вызвало очень быструю колонизацию свободных территорий (например, лишь за 16 лет, в 1632-1648 гг., во владениях Иеремии Вишневецкого на современной Полтавщине количество населения выросло с 4.5 тыс. до 230 тыс. чел.). Для привлечения поселенцев хозяева земель основывали так называемые слободы, то есть поселения, население которых в течении длительного срока полностью либо частично освобождалось от феодальных повинностей. Это, с одной стороны, приучало крестьян к свободе, а с другой – вызывало бурю возмущения, когда срок действия привилегий заканчивался. Много таких поселенцев искали лучшей доли на Запорожье, так что колонизационная экспансия сильно увеличивала количество казаков.

Вторым большим изменением стало резкое обострение религиозного вопроса. Если в ВКЛ довольно мирно сосуществовали и православная, и католическая ветви христианства, то Польша образца конца XVI века отличалась значительным перекосом в сторону католицизма (привет, Контрреформация!). Это не было слишком заметно сразу после Люблинской унии, но со временем католическое давление на православных и протестантом все увеличивалось. Католическая знать имела существенные правовые преимущества по сравнению с православными, а православное духовенство не имело куда меньше привилегий, чем католическое (в частности, в сейме заседали только католики). В конце концов, в 1596 г. была принята Брестская церковная уния, которая переводила православных Речи Посполитой под юрисдикцию Ватикана в обмен на сохранение восточных обрядов. Однако эта уния была встречена в штыки бОльшей частью православного сообщества, и уния довольно медленно распространялась по стране, причем, поскольку казачество однозначно оставалось верным религии предков, на Поднепровье (в отличии от других регионов) количество униатов расло очень медленно. Хоть официально неуниатская церковь была поставлена вне закона, но, де-факто, она вполне уверенно себя чувствовала благодаря поддержке казаков, посполитых и православной шляхты. В конце концов, в 1630-х правительство Речи Посполитой было вынуждено легализовать существование православной церкви, хотя православных так и не уравняли в правах с католиками. Религиозный вопрос очень надолго стал серьезным раздражителем в отношениях польской знати и казачества.

Католическая экспансия также привела к полонизации значительной части общества, в первую очередь, дворянства: принятие государственной религии позволяло не чувствовать себя людьми второго сорта. Однако те из шляхтичей, которые не спешили перековываться в ревностных католиков, часто уходили в казаки, особенно когда появилась возможность в этом статусе служить короне. Так, много знаменитых в будущем гетманов были выходцами именно из православных шляхетских кругов; в частности, отец Богдана Хмельницкого, Михаил, был представителем именно этого сословия.

Появление Реестра

Существование казачества как явления вызывало неоднозначную реакцию со стороны королевского правительства. С одной стороны, это были прекрасные воины, охраняющие южные рубежи государства от агрессивных соседей. Однако в то же время казаки, будучи формально подданными короля, по факту являлись неуправляемой силой, которая действовала по собственному усмотрению, без оглядки на текущие политические потребности. Так, казаки были причиной постоянных конфликтов с Османской империей, что в периоды перемирий было весьма нежелательно. Так, успешные морские походы Самойла Кошки 1567-1568 гг. (о которых уже шла речь в предыдущем посте) поставили Речь Посполитую на грань войны с турками, что было очень некстати на фоне продолжающейся Ливонской войны с Московским государством. Также казаки вмешивались в дела других стран, в частности, соседнего Молдавского княжества, что тоже не могло радовать короля.

Возможных решений казацкого вопроса было два: либо уничтожить их как явление, либо попытаться подчинить и организовать. Первый вариант не годился в силу пользы от казаков, а также проблематичности силового решения вопроса, а вот планы взять казаков на службу существовали еще с 1524 года, но, преимущественно в силу недостатка средств, долгое время оставались лишь на бумаге.

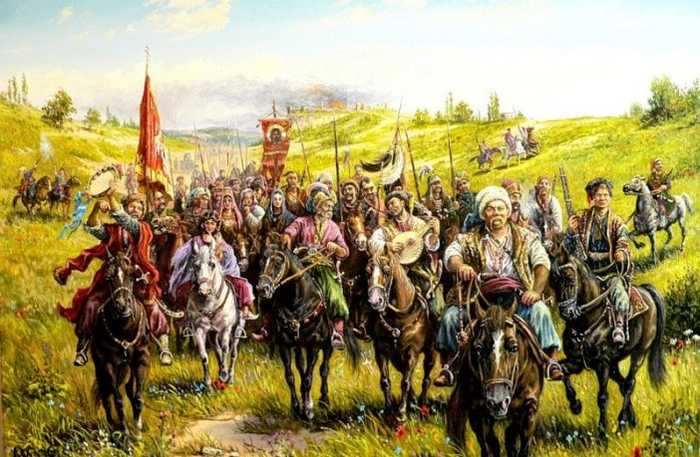

Наконец, в 1572 г. указом Сигизмунда II Августа 300 запорожских казаков были приняты на королевскую службу, а их старшим назначался шляхтич Ян Бадовский. Собственно, вписанные в королевский реестр казаки начали именоваться реестровыми. Их функциями была охрана границ, а также удержание остальных казаков от действий, наносящих ущерб короне. Официально реестровцы именовались «Войско Запорожское»: таким образом, одновременно стало существовать два вида запорожцев. Для их различения не состоявших в реестре называли Войском Запорожским Низовым, а реестровцев часто называли Войском запорожским Городовым.

Начальника над реестровыми казаками до середины XVII в. называли старшим Войска Запорожского, позже закрепился термин «гетман» (от немецкого Hauptmann, то есть начальник, капитан; в Речи Посполитой так называли высших королевских военачальников). Впрочем, в современной историографии данный термин используется и для руководителей реестрового казачества и более ранних периодов, поэтому в дальнейшем эту реестровых начальников также будем именовать гетманами.

Пеший казак реестрового полка (начало XVII в.)

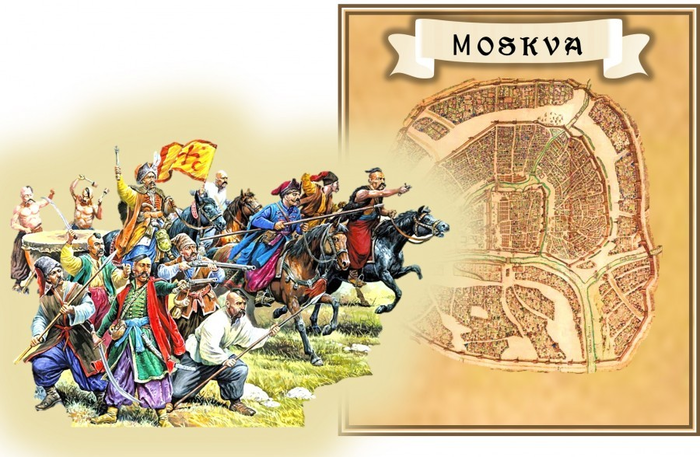

Позже размер реестра изменялся: так, король Стефан Баторий в 1578 г. увеличил реестр до 600 человек, в 1583 – до 800 казаков. В 1590 реестр составил 1000 человек. В первой половине XVII века (до восстания Хмельницкого) его численность колебалась в пределах от 1 до 8 тыс. чел. Впрочем, это число, как правило, составлял лишь костяк казацкой армии, куда входили в основном мелкие православные шляхтичи и бывшие крестьяне королевских владений. Во время войн реестр пополнялся временным контингентом, чаще всего из запорожцев, которые охотно несли такого рода службу. Так, в Ливонском походе на шведов 1602 г. приняли участие 4000 реестровцев, в 1618 г. Петр Сагайдачный в поход против Московского государства повел 20 тыс. казаков, а в 1621 году он же под Хотином командовал 40 тысячами казаков. После завершения военных кампаний бОльшую часть временно набранных казаков увольняли и, формально, они должны были вернуться в свое сословие, т.е. казаки нешляхетского происхождения должны были опять превращаться в обычных крестьян. Естественно, в реальности большинство из них оказывалось на Запорожье. Таким образом, оба казацких войска были чем-то вроде сообщающихся сосудов: изменение количества казаков в одном из них приводило к изменениям в другом. Вообще же говоря, размер реестра был предметом торга между казаками и властью; часто резкое изменение реестра приводило к бунтам и даже крупным восстаниям.

Права и обязанности реестровых казаков

Реестровцы составляли особое сословие в Речи Посполитой, которое обладало определенными правами (вольностями). В отличии от остальных казаков, которые по социальному положению считались посполитыми (т.е. холопами), реестровое казачество приравнивалось к безгербовой шляхте (то есть без политических прав). Они подчинялись напрямую королю, а не местным старостам и каштелянам. Реестровые казаки имели право проживать на королевских и панских землях, быть землевладельцами, заниматься промыслами и ремеслами (например, держать в аренде мельницы и шинки). Налогов реестровцы так же не платили, а, наоборот, получали королевское жалование (впрочем, относительно небольшое – немецкие наемники обходились короне существенно дороже). Казаки имели собственное выборное самоуправление и суд. Вопрос выборов гетмана был дискуссионным: чаще его назначал король, но казаки в качестве одного из важных условий службы требовали выбора своего гетмана.

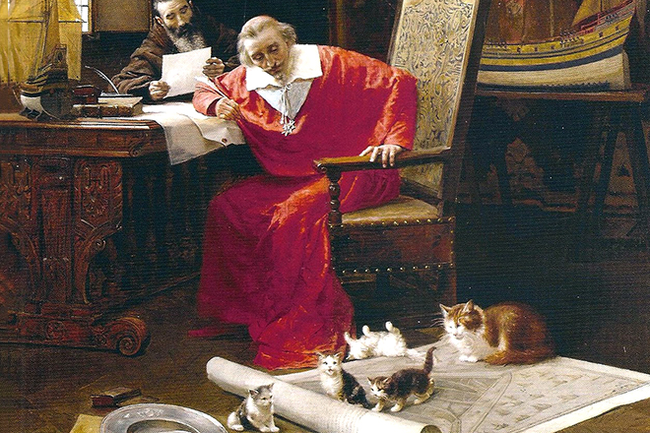

Стефан Баторий, король Речи Посполитой (1576-1586), даровавший казакам их вольности

Основной обязанностью Войска Городового, очевидно, была военная служба: в первую очередь, охрана южных рубежей страны от татарских набегов, а также участие в походах в другие страны (в частности, против Османской империи, Молдавии, Швеции, Московского государства). Кроме того, короли через реестровцев пытались ограничивать активность запорожского войска, но это получалось с большим трудом; гораздо более охотно обе группы казаков объединялись для борьбы за свои вольности.

Надо сказать, что если сами реестровые казаки считали себя вполне равными шляхте, то последние с презрением относились к казачеству, видя в них просто дорвавшихся к оружию холопов. Поэтому обычным делом были конфликты между казаками и шляхтой, часто выходившие за рамки правового поля. Очень часто бунты казаков были направлены не столько против центральной власти, сколько против местных магнатов, ущемлявших казачьи вольности.

Вообще говоря, реестровое казачество по своему устройству, правам и обязанностям больше всего напоминало современных им московских стрельцов. Они точно так же были ударной силой, непосредственно подчиняющейся правителю, в отличии от дворянского войска (шляхетского либо боярского ополчения), которое могло быть и в оппозиции к монарху.

Учитывая шляхетскую вольницу (дворянские бунты против короля были для Речи Посполитой делом обычным), наличие на пограничных землях войск, не любивших местных феодалов и получавших свои привилегии из королевских рук, было важным средством сдерживания магнатских амбиций.

Организация реестрового войска

Изначально при создании Войска Городового Стефаном Баторием казакам был жалован городок Трахтемиров (сегодня село Каневского района Черкасской обл., в 80 км ниже по течению Днепра от Киева) вместе с местным монастырем. Этот город длительное время был центром реестрового казачества, которое селилось в его окрестностях (в основном вдоль Днепра от Трахтемирова до Чигирина). В дальнейшем реестровые казаки расселились по всему Поднепровью, Подолью и Черниговщине.

Командовал войском, как уже упоминалось, гетман; кроме него, в состав высшей администрации также входили другие должностные лица: писарь, судья, обозный, есаулы. Все вместе они составляли генеральную старшину.

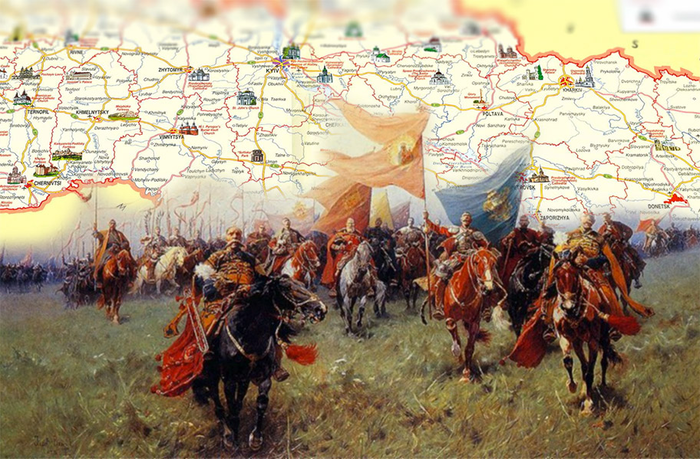

С ростом реестра все казаки начали разделяться на полки, управляемые полковой старшиной: полковником, полковым писарем, полковым судьей, и т.д. Полки, в свою очередь, делились на сотни под управлением сотенной старшины (обычно сотника и сотенного писаря). Полковое устройство было внедрено в 1625 г. гетманом Михаилом Дорошенком, который сформировал 6 полков: Белоцерковский, Каневский, Киевский, Корсунский, Переяславский и Черкасский. Позже количество полков менялось. Так, в 1649 г., после побед Б. Хмельницкого, полков стало уже 23, в 1650 их было 17, а после Андрусовского мира 1667 г. количество полков составляло по 10 на каждом берегу Днепра.

Украинские земли во второй пол. XVI – первой пол. XVII вв.

Полк представлял собой, кроме собственно военной, также административно-территориальную единицу. После начала Освободительной войны 1648 г. и, как следствие, ликвидации на казацких землях польской администрации, полковники стали, фактически, губернаторами вверенных им земель, выполняя весь объем полномочий местной власти. Аналогично, сотни в составе полков были более мелкими территориальными единицами под общим управлением сотника. Такая организация сохранялась на Правобережье до 1712 г., а на Левобережной Украине – до 1764 г. Аналогичное устройство имели земли Слобожанщины, на территории современных Сумской, Харьковской и Луганской областей Украины, а также смежных территорий Белгородской и Воронежской областей РФ. На этих землях с 1650-х по 1765 гг. существовало 5 полков: Острогожский, Охтырский, Сумской, Харьковский и Изюмский.

Численность полков и сотен не была постоянной. Так, полк мог иметь от 800-900 до 2.5 – 3 тыс. казаков, а сотня – от 90 до 300 чел. В среднем один полк состоял из десяти сотен, но это число также могло меняться. Должности старшины были выборными, хотя порядок назначения высшего казацкого руководства со временем менялся от назначения монархом (королем или царем) до выборов самими казаками.

Реестровые казаки служили польской короне до 1648 года, когда началась, в том числе и их стараниями, Освободительная война под руководством Богдана Хмельницкого. После изгнания шляхты из украинских земель именно реестровцы стали новой политической и военной элитой казацкого государства. В дальнейшем, после Переяславской Рады 1654 г., царь Алексей Михайлович подтвердил казацкие вольности и в таком квазидворянском положении казаки пребывали до самого окончания истории Гетманщины. Постепенно старшина казацкого войска сосредоточила в своих руках крупные богатства и превратила к концу своего существования ранее выборные должности в фактически наследственные владения. После ликвидации казацкой автономии во второй половине XVIII в. большинство старшины влилось в ряды российского дворянства, тогда как рядовые казаки были превращены в государственных крестьян. Впрочем, не будем забегать наперед: это тема отдельного рассказа.