Сталинград в отечественном и зарубежном кинематографе

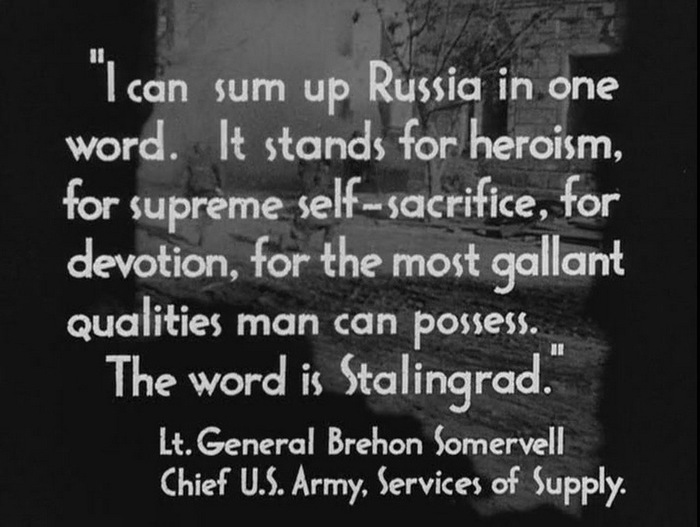

Ровно 75 лет назад, 19 ноября 1942 года в ходе битвы за Сталинград началась операция «Уран». Советское контрнаступление стало поворотным моментом Второй мировой войны, а сама битва оказалась одним из самых масштабных и кровопролитных сражений в истории. Как именно видели и понимали Сталинградскую битву кинематографисты разных стран в разное время?

«Сталинград» военного времени

Уже 20 мая 1943 года, что называется, по горячим следам, в США на экраны вышел художественный фильм «Мальчик из Сталинграда / The boy from Stalingrad» — одна из первых в целой череде американских кинолент, посвящённых борьбе Советского Союза против нацистов («Миссия в Москву», «Северная звезда», «Песнь о России», «Дни славы»). В ленте не показаны бои за сам город, а сюжет о группе юных сирот-партизан скорее фантастичен — хотя при этом изображён максимально реалистично. Примечателен эпизод, когда один из героев произносит, обращаясь к немцам: «Скорее Волга загорится, чем вы Сталинград возьмёте!» И финальный кадр без лишних слов говорит о том, какое значение в то время имел Сталинград для всего мира.

Победный «Сталинград»

1945 год стал не только годом Победы, но и годом создания фильма «Великий перелом» Фридриха Эрмлера, в котором показаны войска Ленинградского фронта. Интересен режиссёрский подход. Советские войска защищают некий неназванный «город» на берегу большой реки. При этом на них идёт 6-я армия фон Клауса (почти фон Паулюса), который позже сдаётся в плен. На немецкой карте отмечен «Stalingrad / Zarizin». За рекой создаётся артиллерийская группировка, в самом городе идут упорные уличные бои, на фланге бойцы пытаются отвлечь внимание немцев. Все это — детали борьбы за Сталинград. С другой стороны, взятый в плен немецкий сапёр, знающий время наступления, стратегическая контрартподготовка и финальный победный салют в Москве однозначно указывают на Курскую дугу. К тому же герои фильма носят погоны, а не петлицы, чего требовала бы историческая достоверность.

Таким образом, при показе событий у создателей кино появляется определенная свобода действий — то, что сейчас называют «артистической лицензией». И лейтенант Фёдоров, киногерой обороны дома № 48, — это не реальные лейтенант Афанасьев и сержант Павлов, оборонявшие дом № 39 (современный адрес, до войны он носил номер 61).

Пожалуй, именно в «Великом переломе», как ни в каком другом фильме, наглядно и исключительно атмосферно показана «кухня» советского высшего командования. В какой-то мере сражающимся на передовой даже легче:

«Этот прекрасный офицер никогда не будет расстрелян. Если ему не удастся выполнить свою задачу, он умрёт героем. У высших командиров этого преимущества нет».

А офицерам приходится постоянно принимать жёсткие — и даже жестокие — решения.

В городе находятся крупнейшие заводы (на одном только реальном Сталинградском тракторном заводе работало порядка 20 000 человек), и их необходимо эвакуировать. Но поезда нужны для доставки боеприпасов (а в реальности — ещё и для вывоза скота и тракторов). Поэтому ни промышленные предприятия, ни население не эвакуируются. В фильме прямо говорится, что «пустой город армия защищать не будет». И действительно, массовая эвакуация людей и заводов до начала бомбардировки Сталинграда немцами была запрещена. Командующий высчитывает, сколько ещё продержатся заводы под бомбами и снарядами до полного разрушения. СТЗ, Сталгрэс и другие предприятия на самом деле продолжали работу даже во время штурма города. Изготовленные танки с экипажами, частично набранными из рабочих, немедленно, «через 5–10 минут» (по словам секретаря Сталинградского городского комитета ВКП(б) Ивана Пиксина), вступали в бой.

Войска истекают кровью и требуют резервы. Сдача города грозит катастрофой для всего хода войны. Как отмечал один из героев фильма, «мы будем иметь второй, а то и третий фронт». Резервы-то есть, но командование сберегает их, невзирая на огромные человеческие потери и мольбы нижестоящих офицеров, для решающего контрнаступления — иначе они будут раздёрганы для затыкания дыр, чего и добивается противник.

Немецкое командование стремилось опередить действия советских войск, чтобы те не успевали реагировать на всё новые прорывы. И в фильме офицеры РККА признают этот замысел безошибочным. На тактическом уровне немцы не боятся уличных боёв — превосходно, кстати, снятых, — а в обороне отстреливаются от танков до последних секунд своей жизни. Первые взятые в Сталинграде пленные действительно вели себя очень нахально — как и на экране. Такого противника как-то надо переиграть, а цена возможной ошибки необычайно высока: немцы всё ещё могут одержать победу, если советские войска ошибутся или неправильно оценят замыслы германских войск.

В фильме представлена красочная «палитра» советских офицеров. Здесь и явно «старорежимный» генерал с характерными «голубчик», «барышня», застенчивым «изволите ли видеть» — при этом он эксперт в обороне и большой знаток обороняемого города. И амбициозный представитель «новой школы», горячо жаждущий победы — но именно своей армии. И талантливый генерал, на чью долю выпали основные поражения. И командующий, на чьих плечах лежит наибольший груз ответственности.

Генералы могут яростно спорить друг с другом, орать на подчиненных и даже впадать в панику. Такая откровенность — редкое явление не только для советского, но и для мирового кино. Вероятно, это отражение реальной отставки Семёна Тимошенко и последующей пикировки между Гордовым и Чуйковым. Вопреки мнению нового командующего Сталинградским фронтом Василия Гордова командующий 64-й армии Василий Чуйков быстро отвёл свои войска и тем самым, как считал, спас их от уничтожения. По итогам боёв в излучине Дона Гордов, чью грубость отмечал не один командир, 6 августа 1942 года тоже был снят с командования фронтом. А в 1947 году, то есть уже после выхода фильма, он будет арестован и впоследствии расстрелян.

Наряду с высшими командирами блестяще показаны опытные и уверенные в себе советские солдаты. Интересно, что, по рассказам реальных красноармейцев, рост их уверенности в своих силах отмечался именно после победы под Сталинградом. Эмоциональный подъём был столь силён, что, по словам знаменитого снайпера Василия Зайцева, спать не хотелось даже после 3–4 бессонных суток. Правдоподобно и финальное взятие масс пленных крошечными группами советских воинов.

Редкость в советском фильме — цитирование зарубежного военного опыта, неоднократно выраженные надежды на второй фронт и упоминание победы англичан над Роммелем. Причём в данном случае и это чистая правда: интерес бойцов-сталинградцев к другим фронтам (в частности, к событиям в Тунисе) подтверждал, например, агитатор 38-ой стрелковой дивизии Изер Айзенберг.

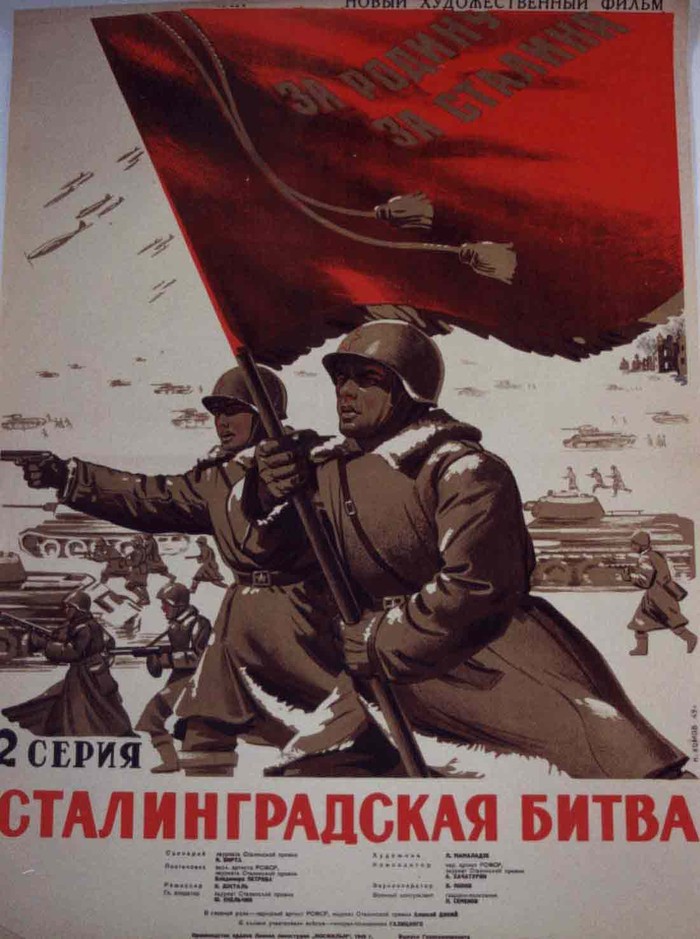

Эпичный «Сталинград»

В 1949 году вышла почти трёхчасовая «Сталинградская битва». Первая серия фильма была показана 9 мая. Ленту можно назвать предвестником жанра киноэпопеи — например, знаменитого «Освобождения» 1970-х годов. В ней показан и друг СССР Рузвельт, и Черчилль в традиционном впоследствии амплуа «гадящей англичанки». По массовости участников батальные сцены сняты практически в масштабе один к одному — и, пожалуй, даже превосходят по качеству поздних «последователей». Сталинград на экране буквально стирается с земли бомбардировками, а затем перемалывается многочисленными танками (один советский наблюдатель при атаке 20 августа 1942 года насчитал «четыреста или пятьсот танков вперемежку с машинами»). Но советские части отбиваются до последнего человека, и это не раз отмечалось участниками боёв и в реальности. Бой в здании показан одним планом: камера «идёт» за сражающимися бойцами из комнаты в комнату, с этажа на этаж.

Количество аутентичной техники просто поражает: есть и танки (как ранние Т-34 с 76-мм пушками, так и немецкие Pz.Kpfw II, Pz.Kpfw.38(t), Pz.Kpfw III и Pz.Kpfw IV разных модификаций, и даже трофейные французские R 35), и самоходки (Су-76М), и бронетранспортеры, и тягачи, и грузовики, и пушки. Редкий «гость» на экране — настоящие советские ИС-1. Конечно, ранние ИСы в Сталинграде — это анахронизм, но для кино 1940-х годов они куда более простительны, чем бесчисленные фанерные «Тигры под Москвой» (а то и 22 июня 1941 года) позднесоветского кино.

Из недостатков фильма можно назвать разве что встречающийся в некоторых эпизодах чрезмерный пафос. Кроме того, всю первую серию начальник Генштаба Василевский стоит рядом со Сталиным навытяжку и произносит одну и ту же фразу: «Будет исполнено, товарищ Сталин». Во второй серии создатели фильма уже дадут и самим советским военачальникам немного подумать над планами боёв.

«Сталинград» отечественный и зарубежный

В 1956 году вышел фильм А. Иванова «Солдаты» по мотивам повести участника обороны города Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Лето 1942 года. Три человека из уже несуществующего полка. Страшно уставшие, небритые, в рваной форме и обуви, но готовые сражаться. Картины массового отступления под взглядами мирного населения не могут не вызвать в памяти другой выдающийся фильм — «Они сражались за Родину». Герои кино не раз задают себе вопросы: почему мы отступаем? Почему плохо воюем? В Сталинграде они научатся воевать, но заплатят высокую цену за это умение.

Продолжение следует...

Вторая Мировая

4.2K постов8.8K подписчиков

Правила сообщества

Главное правило сообщества - отсутствие политики. В качестве примера можете посмотреть на творчество группы Sabaton. Наше сообщество посвящено ИСТОРИИ Второй Мировой и Великой Отечественной и ни в коей мере не является уголком диванного политолога-идеолога.

Посты, не содержащие исторической составляющей выносятся в общую ленту.

Запрещено:

ЛЮБАЯ политика. В том числе:

- Публикация материалов, в которых присутствуют любые современные политики и/или политические партии, упоминаются любые современные политические события.

- Приплетание любых современных политических событий, персон или организаций.

- Политико-идеологические высказывания, направленные в сторону любой страны.

- Использование идеологизированной терминологии ("совок", "ватник", "либерaст").

- Публикация материалов пропагандистских сайтов любой страны.

За нарушение данного правила администрация оставляет за собой право вынести пост в общую ленту, выдать пользователю предупреждение а так же забанить его.

Примечание: под современными политическими событиями подразумеваются любые политические события, произошедшие после 16 октября 1949 года.

Помимо этого:

- Оправдание фашизма, нацизма, неонацизма и им подобных движений.- Публикация постов не по тематике сообщества.

- Провокации пользователей на срач.

Ну и всё, что запрещено правилами сайта.