Пулемётная история Калашникова

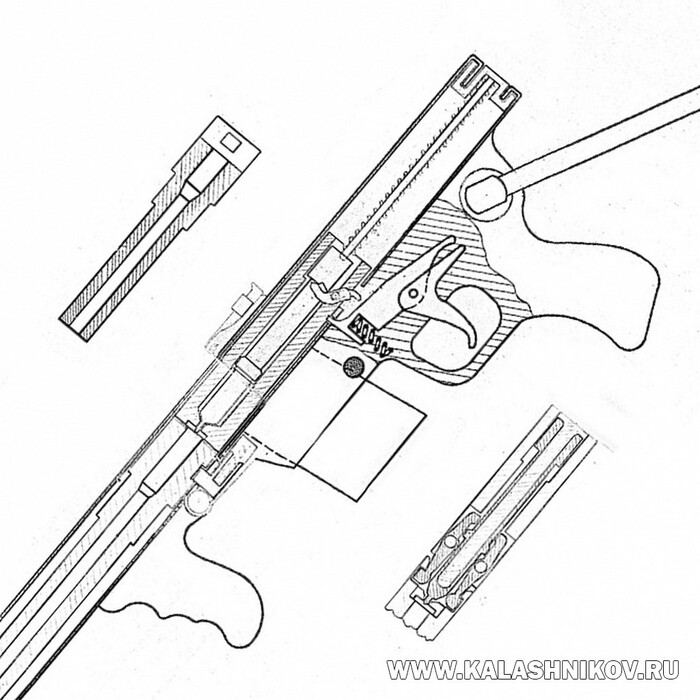

Первый эскиз ручного пулемёта конструкции М. Т. Калашникова

Решение о включении М. Т. Калашникова в работы по созданию ручного пулемёта было принято в феврале 1943 г. в отделе изобретательства КА (ОИ КА) инженером-полковником В. В. Глуховым.

Автор - Руслан Чумак (к.т.н.), начальник отдела фондов ВИМАИВиВС, член редколлегии журнала «КАЛАШНИКОВ»

В мемуарах М. Т. Калашникова содержится совсем немного подробностей создания ручного пулемёта. Поэтому ход событий, произошедших с М. Т. Калашниковым в процессе разработки ручного пулемёта, пришлось восстанавливать в ходе достаточно сложного исследования, результаты которого подробно приведены в моей книге «АК-47. История создания и принятия на вооружение Советской Армии». Ниже вниманию читателя предлагаются некоторые выдержки из соответствующей главы.

Конкурс на новый лёгкий ручной пулемёт начался в 1942 г. по ТТТ № 2202. В этой очень непростой, с точки зрения выполнения требований, опытно-конструкторской работе, приняли участие конструкторы из нескольких КБ и военных организаций, среди которых были и опытнейшие В. А. Дегтярёв и С. Г. Симонов. Волей полковника Глухова в этот конкурс оказался вовлечён и начинающий конструктор М. Т. Калашников.

История участия Михаила Тимофеевича в конкурсе на создание ручного пулемёта оказала большое влияние на его мировоззрение как конструктора-оружейника, и многое изменила в подходах к следующим проектам. Одно это делает изучение событий данного эпизода творческой биографии М. Т. Калашникова чрезвычайно важным.

Являлось ли решение о включении Калашникова в разработку ручного пулемёта исключительно инициативой Глухова? В книге «Я с вами шёл одной дорогой» Калашников пишет, что он сам напросился на разработку пулемёта, а Глухов пошёл ему навстречу.

К созданию пулемёта М. Т. Калашников приступал дважды — в депо ж/д станции Матай в конце 1941 г. и во время создания пистолета-пулемёта в мастерских МАИ в Алма-Ате в 1942 г., но оба раза был вынужден прекращать работу из-за большой загрузки по основному проекту. В своих мемуарах он упоминает, что в ходе этих попыток им была изготовлена некая «заготовка» пулемёта, техническая конфигурация которой неизвестна — Калашников не оставил на этот счёт никаких сведений. В рукописи своих мемуаров Калашников написал, что во время работы над ручным пулемётом им было изготовлено «несколько экземпляров» этого оружия.

Какую конструкцию имели эти, до настоящего времени несохранившиеся образцы ручных пулемётов Калашникова? Как они выглядели? Как развивалась мысль Калашникова в ходе разработки столь непростого автоматического оружия?

На завершающем этапе работы над книгой об АК-47 мне удалось получить из Архива президента республики Казахстан книгу «Рассекреченная война: „особые папки“ ЦК КП (б) Казахстана. 1941–1945 гг.», в которой опубликован эскиз (схема) устройства ручного пулемёта Калашникова, разработанного им в 1942 г.

Эскиз одного из вариантов первого экспериментального ручного пулемёта Калашникова под 7,62-мм винтовочный патрон

Данный эскиз пулемёта не датирован, но схема пулемёта упоминается в качестве приложения к уже упоминавшемуся выше письму генерал-майора Сергиенко в адрес секретаря ЦК ВКП(б) Казахстана Скворцова, датированного 23 февраля 1943 г. Выяснить, к какой из моделей ручного пулемёта Калашникова относится указанный эскиз — к самому первому или какому-то из последующих, пока не удалось. Но даже без связи с приведёнными выше вопросами, изучение этого изображения позволяет сделать заключение об уровне технического мышления Михаила Тимофеевича как изобретателя оружия в самом начале своего творческого пути.

Анализ основных механизмов пулемёта, изображённого на эскизе, показывает, что в основу конструкции М. Т. Калашников заложил принцип автоматики с коротким ходом ствола. Ударный механизм имеет боевую пружину, совмещающую функцию возвратной пружины, пружина ствола при выбранной схеме автоматики не использовалась.

К характерным особенностям конструкции пулемёта, показанного на эскизе, относится схема механизма запирания с разводимыми в стороны боевыми упорами по схеме шведских изобретателей Фриберга и Клемана.

Перемещение боевых упоров в отпертое и запертое положение должно было осуществляться движением ударника при его взведении в ходе отката подвижной системы и в конце наката при спуске подвижной системы с боевого взвода. Взведение ударника осуществлялось с помощью рычага, установленного в затворе и качающегося в вертикальной плоскости.

Ускорительный механизм в виде отдельной детали (группы деталей) отсутствовал. Вероятно, Калашников предполагал реализовать схему ускорения затвора после отпирания канала ствола за счёт воздействия на затвор остаточного давления в стволе через дно гильзы. Прочие механизмы пулемёта на эскизе обозначены схематично.

Анализ эскиза показывает, что выбранная Калашниковым принципиальная схема автоматики оружия работоспособна, но обладает рядом очевидных недостатков, не позволяющим создать на её базе конкурентноспособное оружие.

Неясно, изготавливался ли именно такой пулемёт в металле, но из схемы стало понятно, что М. Т. Калашников развивал свою конструкцию пулемёта на основе единых принципов, постепенно совершенствуя её в процессе изготовления нескольких экспериментальных образцов.

Подпись к фото. Экспериментальный ручной пулемёт Калашникова (модель 1943 г.). Изготовлен на окружной артиллерийской базе вооружения № 20 Среднеазиатского военного округа в посёлке Солнечный вблизи Ташкента. Образец хранится в Музее артиллерии (Санкт-Петербург), куда был передан в 1960 году при расформировании Щуровского полигона (НИПСВО). Фото: ВИМАИВиВС

Испытания пулемёта Калашникова проходили в августе 1944 г. в присутствии конструктора. Их итог оказался провальным: пулемёт сделал всего 29 выстрелов и в выводах отчёта был признан не представляющим интереса.

В мемуарах М. Т. Калашникова имеется упоминание о том, что, узнав о результатах испытаний, он упал духом и засомневался в своём стремлении конструировать оружие.

Подпись к фото. Данный экземпляр пулемёта был украшен гравировкой на ствольной коробке и на прикладе, непредусмотренной требованиями. В рукописи воспоминаний Калашникова упоминается, что был украшен даже транспортировочный ящик. Никакого практического значения такой декор не имел, но являлся проявлением уважения рабочих к проделанной ими работе и личности конструктора оружия. Фото: ВИМАИВиВС

Но в итоге неудачных работ по пистолетам-пулемётам и пулемёту, он пришёл к очень важному выводу о необходимости не бояться признавать свои ошибки, быть предельно самокритичным в оценке результатов своего труда, чего ранее, как он специально указал в мемуарах, в то время ему явно не хватало.

Опыт, полученный при разработке ручного пулемёта, стал для Калашникова отправным моментом в переосмыслении своего подхода к проектированию оружия, впоследствии ставший его профессиональным кредо: «Всё нужное — просто, всё сложное — не нужно». Именно такой подход позволил ему уже в скором времени добиться яркой победы при разработке автомата АК-47...

Лига историков

19.2K постов54.8K подписчиков

Правила сообщества

Для авторов

Приветствуются:

- уважение к читателю и открытость

- регулярность и качество публикаций

- умение учить и учиться

Не рекомендуются:

- бездумный конвейер копипасты

- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

- чрезмерная политизированность

- простановка тега [моё] на компиляционных постах

- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

Для читателей

Приветствуются:

- дискуссии на тему постов

- уважение к труду автора

- конструктивная критика

Не рекомендуются:

- личные оскорбления и провокации

- неподкрепленные фактами утверждения