История рождения АКС74У

Автомат АКС74У выпускался менее пятнадцати лет, но до сих пор остаётся в строю

В шестом номере журнала «Калашников» за 2014 год мы публиковали материал к сорокалетию принятия на вооружение 5,45-мм автоматно-пулемётного комплекса АК(С)74(Н) и РПКС)74(Н) под патроны 7Н6 и 7Т3 (приказ министра обороны № 049 от 18.03.74).

Но на этом работа над новым стрелковым комплексом всё ещё не была завершена — продолжалась реализация ОКР «Модерн» (создание малогабаритного 5,45-мм автомата) и не была выработана концепция нового 5,45-мм бесшумного комплекса взамен 7,62-мм АКМ (С)/ПБС-1 и патрона обр. 1943 г. с пулей «УС».

Впрочем, последняя задача не была успешно реализована вплоть до настоящего времени, и из современной системы стрелкового вооружения так и не удалось до конца «выдавить» 7,62-мм патрон обр. 1943 г. (АКМ с ПБС-1 по сей день в строю).

Началом истории создания укороченного 5,45-мм автомата следует считать июль 1973 г., когда на основе совместного Решения МОП СССР и ГРАУ МО и отработанных тактико-технических требований (ТТТ) № 008407 от 19. 07.73 родилось Решение Комиссии Президиума Совета министров СССР по военно-промышленным вопросам № 191 от 23.07.1973 по открытию ОКР, получившей шифр «Модерн».

Ссылка на статью к 105-летию со Дня рождения М. Т. Калашникова:

Эволюция АК. К 105-летию М. Т. Калашникова

К тому времени уже ни у кого не оставалось сомнений в успешном завершении патронно-автоматно-пулемётной эпопеи и в лидерстве калашниковских А-3 и П-3, однако разработку нового автомата было решено провести на основе конкурсных работ (что, в общем-то, было изначально не очень логично с точки зрения царившей стандартизации и унификации столь необходимых при наличии многомиллионной регулярной армии), в которых приняли участие маститые конструкторы-оружейники — М. Т. Калашников, И. Я. Стечкин, С. Г. Симонов, И. С. Кокшаров и Е. Ф. Драгунов. В журнальном формате мы осветим ОКР «Модерн» начиная с этапа полигонных испытаний, до которого образцы Симонова и Драгунова не добрались.

Статья на статью об испытаниях автомата А-3 и пулемёта П-3:

Трудная «Лёгкость». История создания АК-74/РПК-74

Калашников как автор практически принятого на вооружение полноразмерного автомата получил единственный карт-бланш — в мае 1973 г., ещё до официального открытия ОКР «Модерн», ГРАУ МО поручило «Ижмашу» собрать макетный образец автомата с укороченным на 200 мм стволом с целью проверки возможности получения требуемых параметров кучности стрельбы, убойного и пробивного действия пуль (при значительно меньшей по сравнению с «автоматной» их начальной скорости) и баллистического коэффициента пуль, необходимого для расчёта прицельных приспособлений.

Автомат был собран в кратчайшие сроки и уже 06.07.1973 был отправлен на испытания в ленинградский НИПРАВ («Ржевка»). При этом в это время ещё шли испытания по автоматно-пулемётной тематике, готовилась документация для серийного производства и его технологическая проработка, а тут «из огня, да в полымя», так что с обывательской точки зрения Михаилу Тимофеевичу можно было только посочувствовать — ни личной жизни, ни досуга.

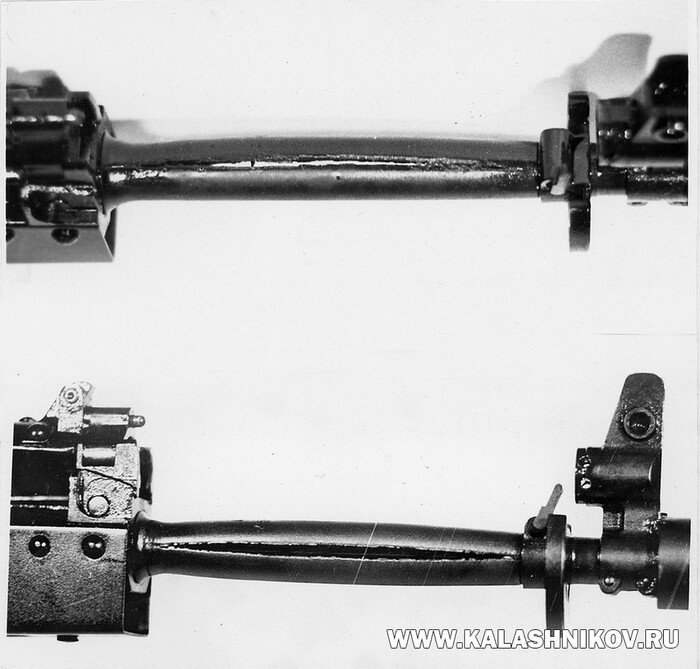

Макет укороченного образца Калашникова, получивший заводской индекс ПП-1, был собран из деталей автомата А-3 с рамочным складным прикладом с той лишь разницей, которая касалась существенного укорочения ствола (с 415, до 215 мм) с шагом нарезов 180 мм против 200 мм у А-3.

Были упразднены основание мушки (как отдельная деталь) и колодка с прицельной планкой — основание мушки перемещено на газовую камору и выполнено единой деталью; целик стоечного типа на две дальности перенесён на крышку ствольной коробки.

Из-за укорочения ствола газовая камора сместилась назад и, соответственно, был укорочён шток газового поршня.

Цевьё и ствольная накладка с газовой трубкой смещены назад из-за упразднения прицельной колодки. Введена «дульная насадка» (так названа деталь в оригинале документации) для обеспечения нормальной работы автоматики и снижения звучности и пламенности выстрела.

Результаты испытаний, закончившихся 22 сентября (ещё до начала конкурсных работ), нивелировали фору Калашникова в разработке конструкции укороченного образца тем, что он выступил в роли лоцмана и все конкурсанты получили исчерпывающую информацию об основных «подводных камнях», с которыми им предстояло столкнуться по ходу работ.

А призадуматься было о чём... Масса ПП-1 без магазина составила 2,4 кг, что при требовании ТТТ не более 2,2 кг вроде бы и не очень критично (поиграв массой отдельных деталей — с миру по нитке — можно изрядно сэкономить).

Полученная начальная скорость пуль 755-760 м/с обеспечила не только равноценное автоматам А-3 и АКМ убойное действие пуль, но и приличное пробивное — всего лишь на 20–30% меньше, чем у А-3. Результаты кучностных стрельб даже войсковыми стрелками, прикомандированными к полигону из Одесского военного округа, превзошли все ожидания — в сравнении с автоматом А-3 была обеспечена практически одинаковая кучность боя одиночными выстрелами из положений лёжа с упора и стоя с руки, а также очередями 3–5 выстрелов в очереди из положения лёжа с упора.

А вот с пламенностью и силой звука выстрела дела оказались совсем печальные — «... образуется недопустимо большое дульное пламя даже при стрельбе одиночными выстрелами, а сила звука превышает допустимые нормы». Кроме этого, отмечена недопустимо высокая температура нагрева ствольной накладки и особенно цевья, приводящая к невозможности удержания оружия при максимально возможном режиме стрельбы в объёме 150 выстрелов.

Первые реальные плоды конкурса вызрели через год, к концу 1974 г., перешагнув заводской и предварительный этапы испытаний — на полигон поступили малогабаритные автоматы (термин «укороченный» снова всплывёт только при принятии на вооружение) ПП-1 (калашниковский) и ТКБ-0116 (стечкинский).

Образец Калашникова, в общем, выглядел так же, как и ранее испытанный макет, но ещё и приобрёл узнаваемые черты будущего АКСУ74 (буква «У» переместилась в конец аббревиатуры после официального утверждения в качестве сокращённого наименования) — неотъёмную открывающуюся на шарнире крышку ствольной коробки и ограничитель поворота курка вместо замедлителя темпа на ударно-спусковом механизме.

Повышение темпа стрельбы негативно отразилось не только на эффективности стрельбы, но и нарушило безотказность УСМ (было получено большое количество сдвоенных выстрелов). Да и осилить непокорные звучность и пламенность не удалось. Перегрев цевья также остался непобедим.

А вот И. Я. Стечкин, как всегда, блеснул очередной неординарной разработкой. Автоматика его ТКБ-0116 работала на принципе короткого хода ствола вследствие воздействия на него пороховых газов в дульном устройстве.

Таким образом, был убран главный камень преткновения — звучность и пламенность при стрельбе стрелка не обременяли. Но за переусложнение конструкции, присущее всем разработкам Игоря Яковлевича, пришлось расплатиться большим количеством сдвоенных выстрелов и тугими экстракциями гильз, что в совокупности с низким режимом огня (не более 100 выстрелов), ненадёжным креплением дульного устройства, неэргономичным прикладом и возможностью неправильного присоединения магазина (пулями назад) стало большой проблемой.

Так что на повторные полигонные испытания доработанные ПП-1 и ТКБ-0116 попали лишь через год — в феврале 1976 г., вместе с ковровским автоматом АЕК-958.

Доработка ПП-1 свелась к увеличению объёма надульного устройства, унификации с АК74 его посадочного места на стволе, в патрубке газовой каморы были введены 4 стравливающих отверстия, кучность боя должна была быть улучшена выбором оптимальной длины ствола (укорочён на 13 мм), некоторым уменьшением его наружного диаметра и конусности и изменением заправки дульной фаски (шлифовкой вместо подрезки резцом), а также улучшением удобства удержания цевья (конструкция которого к тому же должна была способствовать уменьшению нагрева его наружной поверхности за счёт большей толщины и введения вентиляционных окон в кольце цевья).

Кроме того, введена постоянная установка прицела соответствующая дальности 350 м, разработаны 20-, 30-местные магазины из литьевой пластмассы 6С-30Ц, имеющие меньший на 15/35 г вес, чем магазины из АГ-4С, разработана полиэтиленовая накладка на верхнюю тягу приклада, разработан вариант ПП-1Н с унифицированным кронштейном под НСПУ.

Автомат ТКБ-0116 подвергся более радикальной доработке: увеличена длина прицельной линии и введён целик типа диоптра, изменена конструкция дульного устройства, повышена жёсткость узла запирания, изменена конструкция приклада, переработан магазин, введено полиэтиленовое покрытие на тяге приклада, изменены рукоятка перезаряжания, пистолетная рукоятка, спусковая скоба и другие детали. Автомат ТКБ-0116 № 15 имел кронштейн для установки прицела НСПУ.

Малогабаритный автомат АЕК-958 конструкции И. С. Кокшарова испытывался на полигоне впервые. Работа автоматики была основана на принципе отвода пороховых газов через боковое отверстие в стенке ствола. Запирание канала ствола аналогично автоматам Калашникова.

Основными особенностями его конструкции являлись — ограничение движения затворной рамы в крайнем заднем положении замыкателем, расположенным в районе переднего вкладыша ствольной коробки, агрегатированный УСМ куркового типа обеспечивал наряду с одиночным и автоматическим огнём стрельбу очередями фиксированной длины (три выстрела), дульное устройство должно было выполнять функции компенсатора/пламегасителя/глушителя.

В качестве шомпола использовалась направляющая возвратной пружины, соединявшаяся с протиркой и ёршиком посредством переходника. Автомат АЕК-958 № 13 имел кронштейн для установки прицела НСПУ.

Испытания продлились до начала июня 1976 г. В итоге вновь были получены очень неоднозначные результаты. Проще всего оказалось оценить уровень отработки малогабаритного АЕК-958, так как он не удовлетворил ТТТ по кучности даже при одиночном огне, имел совершенно недопустимый уровень звука выстрела, а при испытаниях падениями были повреждены все органы удержания и управления оружием, то его доработка была признана нецелесообразной. С малогабаритными ПП-1 и ТКБ-0116 всё оказалось сложнее...

Поскольку ПП-1 показал более высокую, чем ТКБ-0116, безотказность работы (0% задержек в стрельбе против 0,17%) и ресурс деталей (получено только обгорание передней части цевья против поломок корпусов УСМ, являющихся основными деталями), а автомат ТКБ-0116, в свою очередь, лучшую кучность боя (доработки ПП-1 в направлении улучшения кучности не сработали), автоматы обеих конструкций были рекомендованы полигоном к дальнейшей доработке. Однако сроки ОКР стремительно истекали, а ясно видимого результата не было видно даже «на горизонте». Нужно было произвести окончательный выбор.

Так как ТКБ обладал ещё двумя неоднозначными чертами — магазином собственной конструкции, невзаимозаменяемым с магазинами АК74 и РПК74 (что затруднило бы их использование в мотострелковом отделении) и выводом отражённой гильзы вверх, ударяющейся в корпус ночного прицела (чему не были рады разработчики и изготовители прицелов), то ГРАУ МО приняло, наверное, единственно правильное решение — дорабатывать только ПП-1. И опять предстояла битва за кучность стрельбы и борьба со звуком и пламенностью выстрелов.

Очередные полигонные испытания ПП-1 (уже от серии для войсковых испытаний) были проведены в октябре-декабре того же года. Эти автоматы комплектовались дульным устройством увеличенного объёма (на 10 мм длиннее), были уточнены размеры целика и мушки, увеличен диаметр передней части самого цевья и его кольца с вентиляционными окнами, уменьшена на 5 мм длина рукоятки перезаряжания для устранения задержек в стрельбе, связанная с задеванием рукоятки за рукав одежды при стрельбе с левой руки, изменено положение приклада в сложенном положении (повёрнут вверх на полтора градуса) для уменьшения болевого воздействия затыльника сложенного приклада на запястье руки при стрельбе с левой руки и упрочнён приклад заменой листовой стали 35 на Ст. 45 с увеличением её толщины до 0,8 мм.

Результаты испытаний радовали, наконец-то появился «свет в конце тоннеля» — кучность стрельбы из всех положений практически удовлетворяла установленным требованиям, удалось победить чрезмерную пламенность и звучность выстрела, нагрев цевья вошёл в норму и не было получено ни одной задержки в стрельбе (в том числе и в затруднённых условиях эксплуатации).

Но при проверке автомата на «водобоязнь» (с водой в канале ствола) на первом же выстреле произошёл продольный разрыв ствола с разрушением цевья и ствольной накладки (на всех предыдущих этапах это была обязательная проверка и проходила без эксцессов), о чём незамедлительно был оповещён «Ижмаш».

Ижевчане добросовестно отстреляли на «водобоязнь» всю партию подготовленных для войсковых испытаний автоматов, не получив ни единого повреждения образцов, после чего Калашников лично прибыл на полигон. Мрачный Михаил Тимофеевич, ни с кем не здороваясь, прибыл на позицию, осмотрел разрушенный образец и стал молча наблюдать за подготовкой к испытаниям второго (из двух присланных) автомата.

По резко прозвучавшему выстрелу он мгновенно понял, что произошло повторение разрушения ствола. Молча развернулся и не прощаясь отбыл на железнодорожный вокзал...

Кто-то из испытателей задумчиво произнёс ему вслед — «А у нас климат другой». С тех пор на полигоне бытует это выражение в виде присказки, которую применяют после заявления разработчиков вооружения типа — «А у нас этого получено не было».

Проведёнными позднее металлографическими исследованиями, выполненными ленинградским ЦНИИМом, было установлено, что причиной разрушения стволов стала низкая пластичность металла, обусловленная технологией их термообработки. В итоге вся партия автоматов была допущена к войсковым испытаниям с припиской — организационными мерами должна быть исключена возможность производства стрельбы при наличии воды в канале ствола.

Войсковые испытания малогабаритных автоматов ПП-1 проводились в 1977 г. в Закавказском военном округе (г. Кировобад) на базе мотострелковой и воздушно-десантной дивизий.

Боевые характеристики автоматов ПП-1(Н) устроили и мотострелков, и десантников. Однако при этом помимо прошедших через всю череду испытаний замечаний (часто связанных с нерегулярным обслуживанием, как, например, затруднения при свинчивании дульного устройства) или проявляющихся только в специфических условиях (стрельба с левой руки со сложенным прикладом).

Были выявлены и другие проблемы, связанные с интенсивной эксплуатацией оружия в войсках (что, в общем-то, и являлось одной из целей войсковых испытаний): ненадёжная фиксация целика и накидных прицельных приспособлений, пистолетная рукоятка термопластична (при обогреве у открытого огня деформируется), при постановке на предохранитель флажок переводчика западает под крышку ствольной коробки, затыльник приклада соскальзывает с плеча, плохо видны обозначения установок целика, цевьё неудобно при удержании оружия и его переноске, полиэтиленовая накладка на прикладе не нужна (в зимнее время её роль выполняет опущенное ухо шапки или подшлемник), задевание за стойку целика кольца парашюта при его выдёргивании (автомат на груди десантника фиксируется стволом вниз), болевое воздействие на грудную клетку от приклада в походном положении при десантировании и неудобство перевода приклада из походного положения в боевое из-за попадания ремня на верхнюю тягу.

Войсковой комиссией было рекомендовано изменить направление складывания приклада в любую другую сторону. Да и наличие магазинов малой вместимости (20 патронов) в комплекте автомата было признано нецелесообразным. В итоге обе комиссии по проведению войсковых испытаний рекомендовали 5,45-мм малогабаритный автомат ПП-1 для принятия на вооружение Советской армии после устранения выявленных на войсковых испытаниях недостатков.

Испытания автоматов, доработанных по результатам войсковых испытаний, были проведены в сентябре 1977 г. — апреле 1978 г. (по мере поступления матчасти). Автоматы при этом показали высочайшую степень безотказности и завидную кучность, практически идентичную автомату АКМС.

Большинство недостатков было устранено конструктивными мерами: введена пластинчатая пружина фиксации целика, разработан новый способ фиксации накидных прицельных приспособлений, рукоятка изготавливалась из пластмассы ПБС-30Ц, на крышке ствольной коробки образована специальная выдавка, исключившая западание переводчика, затыльник был снабжён рифлением, увеличены размеры обозначений целиков с окраской их в красный цвет, упразднена накладка на прикладе. Кроме того, от греха подальше, был упрочнён ствол — на длине 40 мм от патронника его диаметр стал больше на 2,5–4 мм.

Также с целью повышения безотказности автомата при стрельбе без дульного устройства газоотводное отверстие было смещено назад, а его диаметр уменьшен на 0,05 мм.Это было связано с тем, что малогабаритный автомат, входящий в носимый аварийный запас лётчика, размещался в кресле катапульты без дульного устройства по габаритным соображениям.

Для переноски автомата был разработан вариант облегчённого на 50–60 г ремня (более узкий). Неудобство стрельбы с левой руки со сложенным прикладом уменьшили, повернув его в сложенном положении на 30° вверх.

Попытки изменить направление складывания приклада выявили ещё больше неудобств, сопутствующих такой доработке. Вариант автомата с АКМСовским прикладом оказался слишком хлипким и не вышел за пределы заводской отработки, а вот три варианта складывающегося вправо приклада прошли полигонные испытания с неудовлетворительным результатом.

При этом отмечалось: «...складывающиеся в правую сторону приклады, устраняя недостатки, присущие оружию с левосторонним прикладом, обуславливают ряд новых существенных недостатков: затруднённое переключение переводчика, при перезаряжании и отделении магазина ущемляются пальцы и весьма затруднён доступ к спусковому крючку».

Далее всё шло своим чередом — межведомственная комиссия рассмотрела результаты всех испытаний, проверила техническую документацию на производство автоматов и готовность самого производства к выпуску продукции.

К концу 1978 г. «Ижмаш» изготовил установочную партию малогабаритных автоматов, которым вновь предстояло пройти полигонные испытания. Интересен тот факт, что в переписке по этому вопросу «Ижмаш» называет эти автоматы ПП-1(Н), а ГРАУ МО — АКС74У(Н) ещё до официально узаконенного названия и сокращённого наименования (шла подготовка проектов документов для представления к принятию на вооружение).

Заключение полигона по этим испытаниям подводило черту под ОКР «Модерн» — 5,45-мм малогабаритные автоматы АКС74У от установочной партии по боевым (за исключением кучности одиночного огня) и служебно-эксплуатационным характеристикам в основном удовлетворяют требованиям ТТТ.

Касаясь кучности боя при стрельбе одиночным огнём отдельно было отмечено, что хотя испытываемые автоматы по этой характеристике, в общем, практически и удовлетворяют расширенному требованию на опытную партию (Св*Сб = 12*12 см), она получена значительно хуже норматива, установленного ТТТ (10*10 см), т. е. уступают по этой характеристике 7,62-мм автомату АКМС.

В итоге 5,45-мм автоматы АКС74У (индекс ГРАУ 6П26) и АКС74УН (инд. 6П26Н) с прицелом НСПУ (инд. 1ПН34) были приняты на вооружение Советской армии Приказом министра обороны № 0133 от 10 августа 1979 г.

Дальнейшая судьба АКС74У, его серийное производство и конструктивно-технологическое совершенствование целиком и полностью связаны с Тульским оружейным заводом, являвшимся его единственным производителем с 1981 г., т. к. «Ижмаш» и без того был загружен под завязку, выпуская на пределе своих мощностей до 900 000 автоматов в год.

На конструктивно-технологическую подготовку производства АКС74У ушло два года, в это же время автомат избавился ещё от двух недостатков: перенос целика на кронштейн крышки ствольной коробки хоть и уменьшил длину прицельной линии, но исключил зацепление кольца парашюта при его выдёргивании, а компоновка цевья и ствольной накладки стала более эргономичной.

А вот с кучностью стрельбы на протяжении всего периода производства дела оказались «совсем не очень». Пророчество полигона сбылось — упущенное вернуть сложно и допущенное для опытной партии увеличение характеристик рассеивания пуль постепенно и почти незаметно росло, в итоге трансформировалось в прямоугольник с высотой 15 и стороной 12 см (сердцевина рассеивания, вмещающая 50% пробоин). В цифрах это вроде бы и не много, а по площади почти в два раза хуже, и тут уж не до кучности АКМС (о которой, видимо, забыл и заказчик в лице ГРАУ, и производитель). Даже значительная статистика стрельб из автоматов с разной длинной стволов (на этапах разработки и серийного производства автомат последовательно комплектовался стволами длиной 215, 202, 209, 206 и 212 мм) не помогла разобраться в этом вопросе.

А вот переход с шага нарезов 180 мм на 160 явно не способствовал улучшению кучности стрельбы. Но как говорится, лучшее — враг хорошего...

Наверное, не очень корректно требовать при массовом производстве от значительно более лёгкого образца со стволом, укорочённым вдвое, тех же характеристик стрельбы, как и у полноразмерного аналога (иначе зачем он нужен?). Но вот то, что это возможно при мелкосерийном производстве, подтверждено материалами ОКР «Модерн».

Значительное число АКС74У до сих пор используется в МВД РФ в качестве основного вооружения экипажей ГАИ и ППС. Фото: ТАСС

Автомат АКС74У в системе вооружения Советской армии занял место, которое в иностранных армиях мира обычно отводится пистолетам-пулемётам. При весе одного порядка он существенно превосходит их по эффективной дальности стрельбы (как минимум вдвое), убойному и пробивному действию пуль.

Производство автоматов АКС74У(Н), АКС74УН-2 (с прицелом НСПУМ инд. 1ПН58), а позднее и АКС74УН-3 (с прицелом 1ПН51) на ТОЗе продолжалось до 1994 г., когда в связи с сокращением Вооружённых сил РФ необходимость пополнения их запаса отпала. Попытки его замены пистолетом-пулемётом уже в системе стрелкового вооружения Российской армии проводимые в конце 90-х годов в рамках ОКР «Баксанец» успехом не увенчались. Так что АКС74У и по сей день в строю...

Лига историков

19K поста54.7K подписчиков

Правила сообщества

Для авторов

Приветствуются:

- уважение к читателю и открытость

- регулярность и качество публикаций

- умение учить и учиться

Не рекомендуются:

- бездумный конвейер копипасты

- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

- чрезмерная политизированность

- простановка тега [моё] на компиляционных постах

- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

Для читателей

Приветствуются:

- дискуссии на тему постов

- уважение к труду автора

- конструктивная критика

Не рекомендуются:

- личные оскорбления и провокации

- неподкрепленные фактами утверждения