Гипотетическая эволюционная история Panthera pardus часть 3

Европа

Остатки леопарда присутствуют в местонахождениях ряда палеолитических культур и даже мезолита. На основании немногих известных свидетельств, трудно реконструировать поздне- и послеледниковую дисперсию и вымирание этого вида в Европе. Датированная мезолитом находка из северной Испании,раннеголоценовые костные остатки из Греции и датированный первыми веками нашей эры субфоссильный материал из Украины подтверждают, что леопард смог бы выжить в голоценовой Европе. К тому же, отсутствие точной датировки субфоссильных остатков в Европе также следует принять во внимание. А вот относящиеся к железному веку остатки из эллинистического периода уже могли быть импортированными особями P. рardus из Малой Азии.

Самое известное изображение леопарда представлено в наскальной живописи пещеры Шове, датируемой ориньяком (37 500 – 25 000 лет назад). Учитывая отсутствие достаточного ископаемого материала, аргументы в пользу существования леопарда в голоцене Юго-Восточной Европы следует искать в доисторических изображениях (неолит, энеолит, ранняя бронза). К сожалению, большинство из зооморфных представлений (статуэтки и рисунки) того времени довольно абстрактны и археологи зачастую дают им достаточно свободное толкование. По этой причине изображения в первобытном искусстве, интерпретируемые как большие кошки (леопарды) не могут быть приняты в качестве надёжного доказательства наличия этих животных.

Выводы

Леопард объединяет мощь и силу пантер с грацией и универсальностью небольших кошек, будучи одним из самых успешных видов среди крупных хищников, приспособленность которого связана с адаптивностью к среде обитания и оппортунистическим охотничьим поведением. На протяжении эволюционной истории леопард занимал различные биотопы - от тропических лесов до полупустынь, включая высокогорные районы и избегая лишь холодных ландшафтов открытой тундры. Хотя, обозревая палеонтологическую летопись позднеплейстоценовой Палеарктики, складывается впечатление, что леопард способен адаптироваться и к суровой экологической обстановке ледникового периода.

Эволюционная история леопарда насчитывает более двух миллионов лет. К сожалению, даже принимая во внимание границы прошлых и нынешних биогеографических зон и несомненных хрономорфологических отличий, в настоящее время повествование об изменениях таксономического разнообразия во времени и пространстве не может быть отражено с желаемой степенью достоверности – так как на самом деле, оно являлось гораздо масштабней.

Также в динамичной среде плио-плейстоцена, вероятно, видообразование в значительной степени зависело от радиации и поведенческих паттернов - понимание уникальных экологических параметров различных биотопов Палеарктики может являться решающим значением для построения филогенетической истории P. pardus. И это может быть основано лишь на комплексном сравнении и обобщении биогеографических данных, геологических флуктуаций, палинологических сведений и анализе ориктоценозов, позволяющих осознать миграционную динамику фаунистических связей и обмена в плейстоцене. Только тогда будет иметься возможность с уверенностью идентифицировать видовые таксоны леопарда в различных биотических сообществах и с некоторой степенью уверенности предполагать, как данная позиция изменялась и эволюционировала от раннего плейстоцена до наших дней.

Несомненно, что более подробные исследования в дальнейшем будут иметь решающее значение для диверсификации видовых таксонов ископаемых форм леопарда, но даже сейчас ряд вопросов может иметь значение:

- самые ранние остатки леопарда в Европе обозначены как P. р. begoueni: в этот же таксон Дидрих определяет весь афро-азиатский материал того же времени; но насколько это в действительности соотносится с морфологией образцов из Передней Азии (Израиль, Турция) или из южнокитайских точек Юаньмоу (Yuanmou) и Лючен (Liucheng) - примерно той же датировки 1,2–0,9 млн лет – анализа не проводилось;

- не имеется детальных исследований фоссильных остатков центрально-восточного Китая, которые позволят лучше понять радиацию плейстоценовых леопардов в Восточной Азии и филогенетические отношения современных подвидов этого региона;

- почему при несомненной экопластичности и длительной эволюционной истории леопард так и не мигрировал на североамериканский материк;

- отсутствует чёткая таксономическая и морфологическая номенклатура средне- и позднеплейстоценовых афроазиатских образцов P. pardus – хотя бы на уровне хроноподвидов. Хотя это вполне возможно при наличии гнатодентального материала: утолщение/грацильность костей нижней челюсти, редукция молярного ряда и топология предкоренных. Функциональная специализация по данному вектору у фелид происходит быстрыми темпами, однако в настоящее время возможность сделать определённые таксономические выводы затруднительно без достаточного количества ископаемого материала с учётом значительной индивидуальной изменчивости, полового диморфизма и спорности датировок;

- при наличии описаний посткраниальных остатков не имеется сравнительного анализа с другими формами (как и отсутствует фундаментальная разработка по скелетной морфологии современных пантер).

Локальные и темпоральные исчезновения, наряду с недостаточным количеством палеонтологических локаций даже в хорошо изученных районах, возможно, являются одной из причин, по которым вышеописанные проблемы до сих пор не решены. Однако даже при очевидной скудости фоссильного материала и недостаточного внимания ко многим вопросам со стороны некоторых палеонтологов, возможно сделать следующие обобщающие выводы:

- скрадывание и нападение из засады – основные охотничьи приёмы леопарда, инициировавшие специфический камуфляжный окрас, очевидно, ещё у базисных форм. Кроме того, благодаря нахождению на протяжении всей эволюционной истории под несомненным прессингом со стороны конкурирующих таксонов практически во всех биоценозах (махайродонтины, леопантеры, ягуароиды, гиеновые, псовые), вариативность размеров не превышала средних значений;

- симпатрия с доминантными трофическими конкурентами изначально достигалась методами ландшафтной сегрегации охотничьих участков (пограничная лесо-степная зона с обилием кустарниковых зарослей или скально-овражистая местность), временем охоты (преимущественно сумеречно-ночные часы), использованием трёхмерного пространства (стратегия укрытий в древесных кронах) и поведенческих паттернов скрытности;

- диверсификация протолеопардов, очевидно, произошла на рубеже миоцена и плиоцена.

Древнейшие ископаемые образцы из Восточной Африки (Лаэтоли) датируются около 3,8 млн лет назад и 2,5 млн на плио-плейстоценовой границе, свидетельствуя о уже широком распространении в Африке. Вполне диагностируемый раннеплейстоценовый материал, описанный как P. p. incurva, отличается пропорционально более крупным М1 по отношению к длине Р4, чем у современных подвидов – признак архаичных форм. Начиная со среднего плейстоцена, африканские подвиды, видимо, уже были вполне аналогичны современным. В то же время, при очевидной обособленности берберийских популяций, в номинативном подвиде P. p. pardus присутствуют следующие генетические кластеры: 1) леопарды Северной, Центральной и Восточной Африки, 2) южноафриканские популяции и 3) группа леопардов западной части материка;

- большинство эволютивно-миграционных волн, скорее всего, начиналось из Африки. Такие миграции в Азию происходили неоднократно – первые произошли в конце раннего плейстоцена: южный Китай (1,2–0,9 млн лет) и Ближняя Азия (0,1 млн лет), когда на граничащих с Северной Африкой районах и от Южной Азии до северного Китая появились обширные луговые территории, что способствовало миграции крупных пастбищных млекопитающих. Следующие серии миграционных волн замечены в среднем плейстоцене и здесь, очевидно, наличествует два морфотипа афро-азиатских леопардов: первый брал начало от североафриканской формы, мигрировавшей к югу Китая (и, возможно, далее в Сундский регион). Вторая линия распространилась в сторону Индостана и Шри-Ланка, а также в северо-восточном направлении: Северный Китай и Дальний Восток;

- современные азиатские подвиды, сформировались, по данным морфо-генетических исследований, в среднем плейстоцене (825-470 тысяч лет назад). Вопрос о том, к какой группе ближе северо-восточные подвиды (P. p. japonensis, P. p. orientalis) – к индокитайской (P. p. delacouri) или индийской (P. p. fusca, P. p. kotiya), до сих пор не решён. Ближневосточные леопарды морфологически, экстерьерно и географически делятся на четыре подвида (P. p. ciscaucasica, P. p. sindica,P. p. nimr, Р. р. tulliana) – всё это свидетельствует о достаточно сложной глобальной палеобиогеографической и таксономической истории леопардов плейстоценовой Азии. Яванский леопард (P. p. melas) – наиболее архаичный и близкий к среднеплейстоценовой исходной форме, давшей начало всем азиатским подвидам примерно 800 тыс. лет назад. В сундском субрегионе леопард известен по яванским местонахождениям (за исключением посткраниальных остатков в суматранской локации Лида Аджер) и его отсутствие на Суматре и Борнео объясняется рядом гипотез: миграцией из Южной Азии через сухопутный мост в обход Суматры и Борнео или вымиранием во время последнего ледникового максимума из-за низкой биомассы островных копытных, усугубленное конкуренцией со стороны других хищников. Не исключено, что отсутствие леопарда на Борнео и Суматре, по-видимому, связано с современным дефицитом ископаемых находок на этих островах;

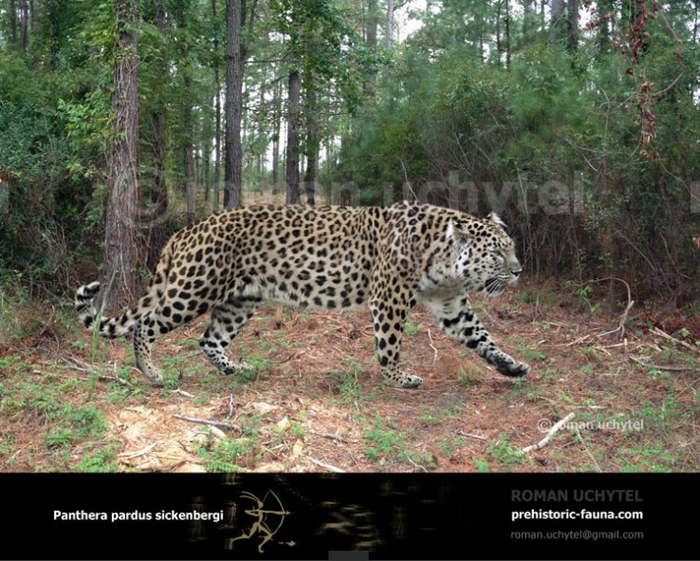

- в палеонтологической летописи Европы леопард известен с конца раннего плейстоцена как P. р. begoueni около 0,9 млн лет назад в результате африканской миграционной волны. Эти образцы малоинформативны в диагностическом плане, но низкокоронкованностью Р4 они вполне конспецифичны с африканскими. Около 0,6 млн лет назад появляется P. р. sickenbergi - очевидно, продукт очередной миграции, так как этот среднеплейстоценовый подвид морфологически ближе к нынешним африканским, нежели к кавказским. Одновременно в некоторых других местонахождениях Европы обнаружены образцы меньшей формы (P. р. lunellensis), которые могут представлять смесь афро-азиатских популяций, мигрировавших в гляциальные импульсы из Азии и Африки в периоды потеплений;

- около 300 000 лет назад появляется Р. р. antiqua, который характеризуется более грацильной морфологией хищнических зубов и меньшими размерами, чем P. р. sickenbergi. Характерной особенностью образцов P. p. antiqua является и относительно большая длина дистальных отделов конечностей. Вместе с тем ископаемый материал демонстрирует высокую размерную вариативность – не исключено, что этот подвид мигрировал во время климатических изменений стадиал-интерстадиальной эпохи и очередной евро-афро-азиатской миграционной волны. Самым примечательным признаком P. p. antiqua является проявление псевдофелинных и барсоидных особенностей краниальной морфологии самобытной эволюционной линии европейских леопардов. В начале позднего плейстоцена этот подвид привёл к терминальной форме ледникового периода. Краниоморфология Р. р. spelaea демонстрирует барсоидный морфотип, обусловленный морфоэкологической конвергенцией со снежным барсом благодаря суровым климатогеографическим условиям вюрма. Общая архитектура черепа P. р. spelaea характерна сравнительным расширением лобно-носовой области, укорочением лицевой части, постклыковой диастемы, удлинением карнассиальной группы, P4 с менее развитым дейтероконом и низкой коронкой паракона – подобная эволюционная тенденция свидетельствует об адаптивном специализацированном переходе от примитивного «грызущего» типа к «режущему». Подобное наблюдалось и у пещерных гиен, карнассиалы которых в максимум ледниковых импульсов демонстрируют более хищническую топологию. Ареал пещерного леопарда резко ограничивался в холодные фазы вюрмской эпохи и примерно 24 000 лет назад он вымирает, хотя не исключено наличие рефугиональных популяций в южно-европейских регионах;

- параллельно имеются находки леопардов меньшего размера и более грацильного морфотипа, отличающегося от основной линии европейских леопардов - видимо, свидетельства миграции афро-азиатских популяций в европейский регион на протяжении всего плейстоцена. Этот морфотип, альтернативный пещерной форме, известен из Меркенштейна, Китсели, Дирос, Экви и др. Метрически остатки из этих локаций соответствуют современному P. рardus, демонстрируя ряд отличий от ископаемого P. р. spelaea: формой протоконида P4 и его более чётким отделением от параконида. К тому же размеры пястных костей и фаланг варьируются в пределах нынешних подвидов, а не массивных костей дистальных отделов конечностей P. р. spelaea. Также имеются отличия и от популяционной совокупности леопардов в Юго-восточном регионе (Кударо) – таким образом, в позднем плейстоцене Европы вполне могли сосуществовать два подвида леопарда;

- по-видимому, вымершие европейские леопарды представляют обособленный морфологический кластер, под влиянием климатических изменений, адаптивно приспособленным к специфическим экологическим условиям ледниковой эпохи. Начиная с середины раннего плейстоцена наблюдается эволюционный сдвиг в сторону оригинальных краниодентальных изменений - укорочение лицевой части черепа, утолщение нижней челюсти, укрупнение и морфоизменения карнассиальных зубов, коэволютивно сближающих с барсоидами. Псевдобарсоидная линия P. p. antiqua - P. р. spelaea выглядит эндемичной филогенетической ветвью, но её истоки под вопросом. С одной стороны это может быть результатом очередной миграции, с другой – наличествуют образцы, обладающие мозаичными признаками sickenbergi/antiqua. Хотя таковые могут и являться не плодом эволюционно-адаптивных преобразований, а следствием популяционного скрещивания с афроазиатскими леопардами, мигрировавшими по кавказскому трафику. Подобное, видимо, имеет место и в позднем плейстоцене, когда наряду с ирбисоидным подвидом P. р. spelaea присутствуют формы, вполне от него отличающиеся.

Леопард - одна из самых красивых кошек на земном шаре. Но если образ льва связан у нас благородным величием, тигра – с ярой пылкостью, ягуара – с грациозной мощью, то леопард подсознательно ассоциируется с ночью и смертью. И в самом деле, имеется немало находок костей гоминид с характерными следами его зубов. Могучий и, одновременно, пластичный в движениях, красивый и грациозный, бесстрашный и хитроумный, возможно, именно леопард воплощает в себе качества идеального хищника.

Лига биологов

8K постов15.7K подписчиков

Правила сообщества

‣ Правила сайта никем не отменялись.

‣ Будьте вежливы и сдержаны.

‣ Не разводите политоту, не тащите спам.

‣ Пост-определялка. Если хотите определить представителя флоры или фауны, можете спросить там, я обязательно постараюсь помочь.

‣ Выносятся посты содержащие антинаучные и другие сомнительные идеи. Их авторы караются на месте.

‣ Так как в сообществе отключена премодерация, могут проходить посты по тем или иным причинам не подходящие под формат сообщества. Такие посты переносятся в общую ленту.

‣ Администратор иногда переносит в сообщество посты подходящей тематики, которые ей особенно понравились, не серчайте, считайте комплиментом.

‣ Если в пост закралась грубая ошибка, не удивляйтесь, если администратор попросит её исправить.

‣ Вбросы антинаучных идей и попросту различная глупость в комментариях расцениваются как развлечение для публики. Такие сообщения отдаются на растерзание толпе, как и их авторы, будь то тролли, адепты всех мастей или просто недальновидные личности.

‣ Политика сообщества не предусматривает раздачу банов направо и налево, однако, если вы нарушаете покой пользователей, и на вас пожаловались – не обижайтесь.