Резня и пожар в Москве (1611г)

Спасибо @alegic555 за донат, отправленный в поддержку моего блога!

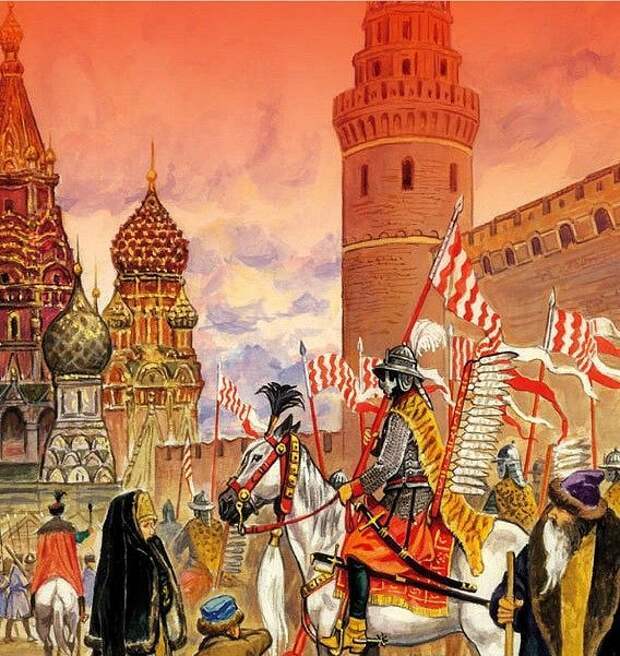

Польские отряды Жолкевского, вошедшие в Москву после свержения царя Василия, быстро прибрали власть в городе к своим рукам и стали вести себя в столице как натуральные оккупанты. Жолкевский разместил отряды по Москве таким образом, чтобы в случае нападения они могли прийти друг к другу на помощь или отступить в Кремль. Поляки, чувствуя себя хозяевами Москвы, вели себя крайне вызывающе, из-за чего постоянно происходили различные инциденты. Однажды пьяный польский часовой выстрелил в икону на Никольских воротах, что вызвало громадное возмущение среди горожан. В другой раз на одном из столичных рынков случился спор о цене на товар между продавцом и польским солдатом, скоро переросший в массовую драку, в ходе которой поляки убили 15 жителей. Жены и дочери москвичей средь бела дня подвергались насилию, а по ночам поляки нападали и грабили прохожих.

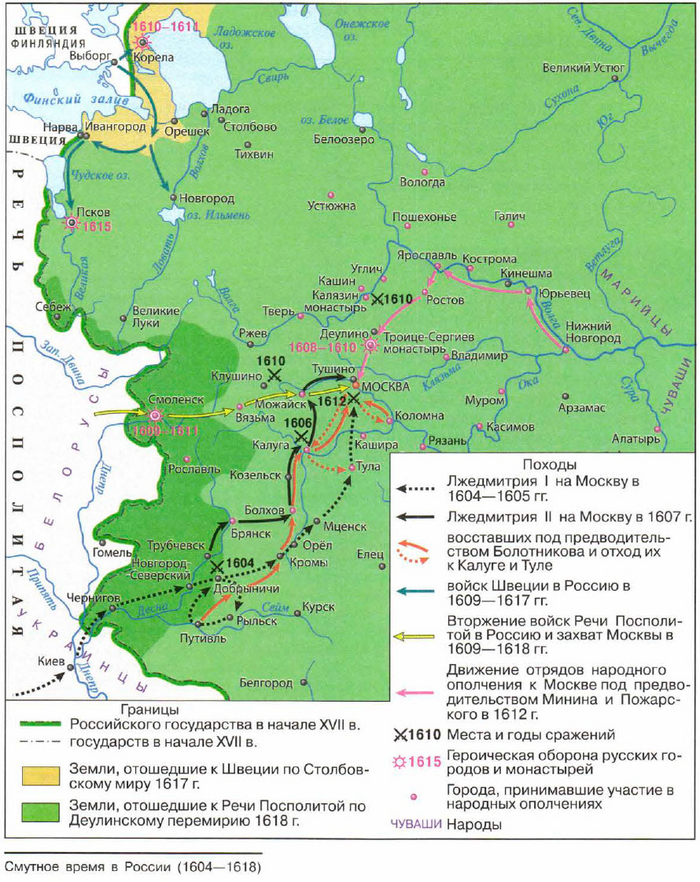

К недовольству простого народа вскоре прибавилось и возмущение знати, которая быстро поняла, что ее вновь обманули. Напомню, что царя Шуйского свергли в обмен на договорённость с представителями Лжедмитрия, что они также одновременно с русских монархом свергнут своего самозванного. Однако после падения Василия приспешники самозванца призвали немедленно признать Лжедмитрия истинным царем и посадить его на престол. Желая прекратить гражданскую войну, заговорщики образовали временное правительство, состоявшее из семи князей и бояр, и призвали на русское царство Владислава Вазу, сына польского короля Сигизмунда. Однако и здесь к ним довольно быстро пришло осознание, что все пошло не по их плану. Сигизмунд сам замыслил сесть на трон и в дальнейшем включить Россию в состав Речи Посполитой. Все эти события вскоре привели к формированию Первого народного ополчения и к восстанию москвичей против поляков. В начале января 1611 года патриарх Гермоген начал рассылать по русским городам грамоты, содержащие следующий призыв: "Вы видите, как ваше Отечество расхищается, как ругаются над святыми иконами и храмами, как проливают кровь невинную... Бедствий, подобных нашим бедствиям, нигде не было, ни в каких книгах не найдёте вы подобного. "

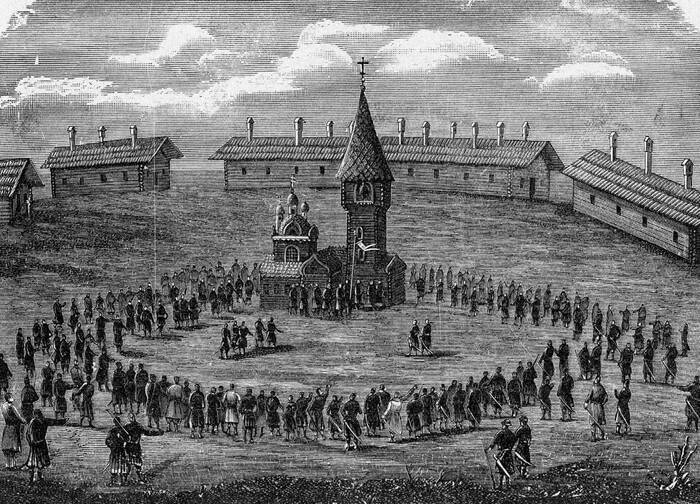

Сильнее всего речам патриарха внял рязанский воевода Прокопий Ляпунов. Прокопий был одним из главных идеологов свержения Шуйского, однако быстро осознал, к каким ужасным последствиям привели его действия. Стремясь исправить, что сам и натворил, Ляпунов уже от себя начал рассылать грамоты по округе, призывая к борьбе против поляков. В результате вскоре под его началом было собрано народное ополчение для освободительного похода на Москву. Поляки пытались помешать выступлению и призвали на помощь малороссийских казаков, которым удалось занять ряд рязанских городов, однако пришедшие на помощь ополченцам отряды зарайского князя Дмитрия Пожарского помогли Ляпунову прогнать казаков обратно восвояси. К ополчению вскоре присоединилось множество князей и донских казаков из лагеря убитого Лжедмитрия II. Тем временем в Нижнем Новгороде собралось еще одно ополчение под руководством воеводы Репнина. В середине февраля оно выдвинулось в поход на столицу и вскоре соединилось с войском Ляпунова. 19 марта передовые отряды народной армии достигли стен Москвы.

Еще при первых новостях о сборе войск Ляпунова поляки под страхом смерти потребовали у москвичей сдать оружие. Польские солдаты врывались с обысками в дома и если находили в них оружие, то хозяев топили в проруби. Купцам было запрещено продавать ножи и мечи, а у плотников, идущих на работу, отбирались топоры. Однако, несмотря на такие меры предосторожности, на подворьях Москвы противники поляков продолжали тайно ковать оружие. Также еще до подхода сил ополчения к Москве из местных деревень под предлогом поиска защиты в столицу стекались ополченцы Ляпунова, тайно проносившие с собой оружие. Видя приближения неприятеля, поляки начали готовить город к обороне, для чего попытались заставить столичных извозчиков свозить пушки к стенам. Однако большинство решительно отказалось помогать захватчикам, а те, кто сначала согласился, стали скидывать пушки с валов и стен обратно на землю. Это привело поляков в ярость, и они стали вырезать ослушавшихся извозчиков прямо посреди города на глазах прохожих. Однако здесь ярость посетила уже москвичей - горожане заступились за своих земляков и вступили в схватку с интервентами. На помощь польским солдатам прискакали отряды драгунов и немецких наемников, которые в конном строю на полном ходу врезались в толпу и учинили страшное побоище над безоружными горожанами. Как писал очевидец: "Они рассекали, рубили, кололи всех без различия пола и возраста» — и сами были в крови с ног до головы, как мясники". В городе начались тотальные беспорядки - польские и немецкие наемники громили лавки, врывались в дома и тащили из них все, что попадалось под руку.

Спасаясь от избиения, толпа хлынула в Белый город (один из четырех районов Москвы) где принялись строить на узких улицах баррикады из стульев, столов и прочей утвари. В это время московские церкви уже вовсю били в набат, призывая москвичей к восстанию. Высыпавшие на улицу люди стаскивали пушки с крепостных стен, вооружались ружьями, у кого они были, ножами и камнями. Когда поляки попытались пойти на штурм этой импровизированный крепости, они наткнулись на ожесточенное сопротивление. Ротмистр Маскевич, участник боев с москвичами, позже так описывал происходившие события: "Русские свезли с башен полевые орудия и обдавали нас огнем. Мы кинемся на них с копьями, а они тотчас загородят улицу столами, лавками, дровами; мы отступим, чтобы выманить их из-за ограды, — они преследуют нас, неся в руках столы и лавки, и лишь только заметят, что мы намереваемся обратиться к бою, немедленно заваливают улицу и под защитой своих загородок стреляют по нам из ружей, а другие с крыш и заборов закидывают нас камнями. "

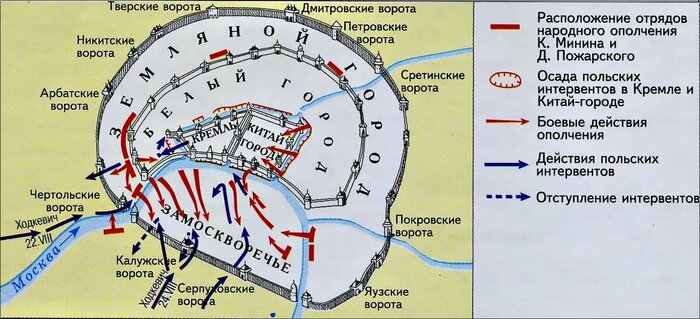

На помощь москвичам пришли отряды Дмитрия Пожарского, сумевшие пробраться в город. Оттеснив поляков в район Китай-города, зарайский воевода приказал своим людям возвести острожек у церкви Введенской богородицы. Ополченцы быстро вырыли ров, насыпали вал и поставили на него пушки, стащенные со стен. Из бревен и досок сбили крепостные стены, окружив их частоколом. Поляки пытались взять укрепление штурмом, но каждая их попытка отражалась силами обороняющихся. Тогда польский гетман Гонсевский, не видя другого пути сломить сопротивление русских, велел устроить в Белом городе пожар. Быстро распространившийся огонь выгнал защитников из баррикад, а наступление польских отрядов вынудило их бежать из столицы обратно к силам ополчения, стоявших по ту сторону крепостных стен. Вскоре пламя охватило большую часть города. По словам польского солдата, очевидца событий - "К вечеру пылала вся Москва, а ночью от огня было светло, как в самый ясный день. Горевшие дома имели такой страшный вид и испускали такое зловоние, что Москву можно было уподобить только аду, как его описывают. " По словам гетмана Жолкевского, "В тесноте охваченных пожаром московских улиц происходило великое убийство. " Многие жители, не имевшие возможности спастись, вместе с детьми сами бросались в огонь. А те, кто выбирался из огненной ловушки, были убиты польскими и немецкими наемниками. Всего от пожара и резни в этот день в Москве погибло около 7000 человек.

Последним очагом сопротивления в охваченной пламенем столице были отряды Пожарского, которые успешно отбивали попытки поляков зажечь ту часть города, где они оборонялись. В ожесточенном бою ратники отбивали одну за другой атаки польской конницы и наемной немецкой пехоты. Сам Пожарский был трижды ранен, и, падая на землю, он простонал: «Лучше мне было бы умереть, чем видеть все это». Соратники воеводы сумели вынести его из окружения неприятеля и после увезли князя на лечение в деревню Мугреево в Суздальском уезде. Московское восстание было жестко подавлено, а огромный и богатый город был превращен в пепелище. Большинство оставшихся в живых москвичей вскоре покинуло сгоревшую столицу. Пожелавшие же остаться пришли к Гонсевскому просить о помиловании. Тот велел им снова присягнуть Владиславу и обязал ходить по улицам, подпоясавшись полотенцем в знак принадлежности к бывшим мятежникам.

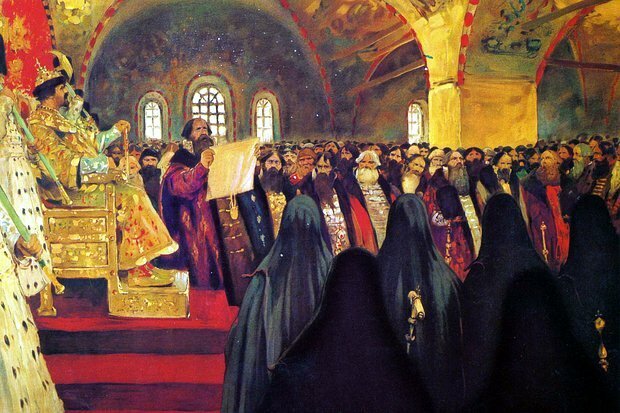

Основные силы ополчения под руководством Ляпунова подошли к Москве лишь 27 марта и увидели ужасающую картину того, что осталось от столицы русского царства. Вместо того чтобы начать немедленный штурм сгоревшего города и выбить оттуда отряды поляков в ополчение, началась грызня за будущую власть. Восставшие сформировали Земский собор, который возглавили два бывших приспешника Лжедмитрия II: князь Трубецкой и атаман донских казаков Иван Заруцкий, а также предводитель всего ополчения Прокопий Ляпунов. Очень скоро между казаками и рязанским воеводой пробежала черная кошка. Казаки начали грабить жителей окрестных деревень, отбирая у них все пожитки, и Ляпунов неоднократно просил Заруцкого остановить беспредел. Атаман же отвечал, что это все поклеп и что если кто-то из его казаков и занимается разбоем, то его тут же за это казнят. Однако грабежи народа лишь продолжали усиливаться.

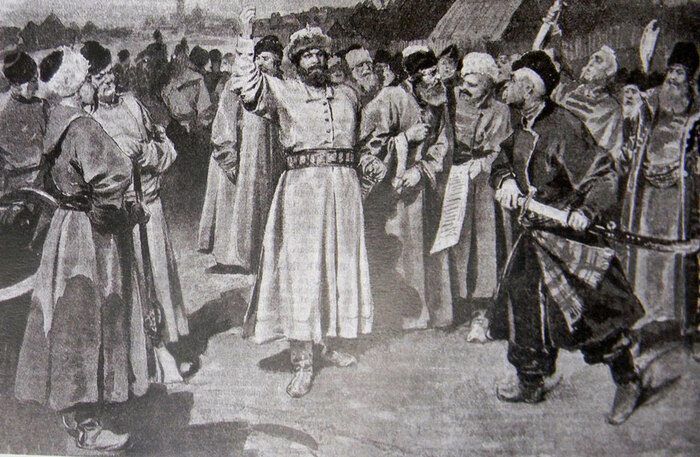

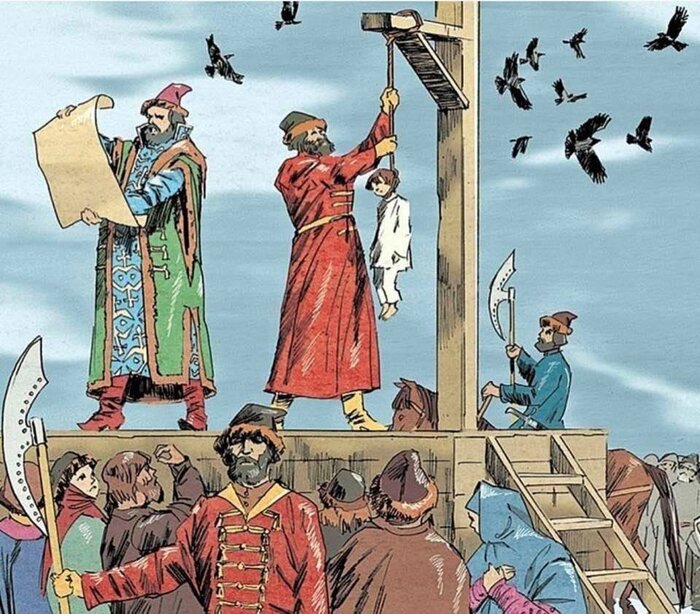

Однажды после очередного налета на деревню соратники Ляпунова поймали 28 казаков и утопили их в реке. Товарищи убитых вынули их тела и привезли в лагерь под Москву. Собравшись на "круг", они подняли шум, что Ляпунов хочет их всех загубить. Масла в огонь подлил и начальник польского гарнизона в Москве Гонсевский. Узнав о грызне в стане ополчения, он приказал изготовить подложную грамоту, переданную в казачий лагерь, в которой будто бы писалось: "...где поймают казака бить и топить, а когда, даст Бог, государство Московское успокоится, то мы весь этот злой народ истребим". Фальшивку скрепляла подпись, очень похожая на подпись Ляпунова. Казаками вновь был собран круг, которые дважды посылали за Ляпуновым, желая получить объяснения, но он отказывался к ним ехать. Однако, получив гарантии безопасности от казачьих предводителей, он все же решился явиться на "сходку". Казаки показали Ляпунову грамоту, и он согласился, что почерк очень похожий, однако уверял, что данную грамоту он не писал и подпись под текстом стоит не его. В казачьем круге поднялись шум и споры, в результате которых казаки набросились на Ляпунова и зарубили народного предводителя...

Смерть воеводы привела к немедленному распаду ополчения. Отряды Заруцкого и Трубецкого остались в лагере под Москвой, однако большинство верных Ляпунову людей после его убийства разбрелось по домам...

Продолжение следует...