Джек Рид, понедельник, 7 марта 2022 г.

Первоисточник:

Несмотря на всю дискуссию о важности использования космических ресурсов, реальных действий пока мало. Нужен ли лучший аргумент? (Предоставлено: ЕSА)

В то время как научная фантастика и общественное сознание о космосе часто фокусируются на исследовании человеком и освоении космического пространства (см. цель Илона Маска по освоению Марса), добыча и использование космических ресурсов на благо тех, кто живет на Земле, вряд ли испытывает недостаток в сторонниках на современном этапе. Джефф Безос говорит, что он «верит, что однажды Земля будет территорией жилой зоны и легкой промышленности. Мы переместим всю тяжелую промышленность в космос. На самом деле это единственный способ спасти нашу планету». Каждые несколько месяцев распространяется очередная новость об обнаружении ценных металлов в космосе или о новых попытках их добычи. Недавний фильм-аллегория «Не смотри вверх» даже высмеивали этот энтузиазм [осторожно, спойлер], изображая правительство и корпорации США, буквально отказывающиеся от усилий по спасению человечества ради возможности добыть редкие металлы. По различным прогнозам финансовых организаций (а не сторонников использования космических ресурсов) космическая отрасль будет расти со скоростью 4–10% в год в течение следующих нескольких десятилетий; они включают в прогноз только расширение существующих отраслей, в основном телекоммуникаций. Было выдвинуто множество аргументов в пользу производства энергии из космических ресурсов, либо путем добычи изотопа гелия-3 на Луне для получения термоядерной энергии, либо с помощью огромных лунных или орбитальных солнечных установок для выработки электричества. Философское заявление Национального космического фонда (NSS) содержит раздел об использовании этих ресурсов, который включает:

Большинство человечества живет на экономическом уровне, который намного ниже, чем в западных демократиях. Космическое пространство содержит практически безграничное количество энергии и сырья, которые можно добывать для использования как на Земле, так и в космосе. Качество жизни может быть улучшено непосредственно за счет использования этих ресурсов, а также косвенно за счет вывода опасных и загрязняющих производств и/или их отходов с планеты Земля в космос.

Все эти описания объединяются, чтобы представить довольно радужную картину потенциальной будущей Земли, изобилующей ресурсами, добываемыми в космосе, и больше не зависящей от добычи полезных ископаемых, сжигания топлива и сплошных вырубок лесов. Новый этап развития Земли. Однако в этом есть один недостаток. Что произойдет, если мы не сможем использовать космические ресурсы, наш «единственный способ спасти эту планету»? Почему использование космических ресурсов является единственной альтернативой уничтожению? Это действительно единственная альтернатива?

Что произойдет, если мы не сможем использовать космические ресурсы, наш «единственный способ спасти эту планету»? Почему использование космических ресурсов является единственной альтернативой уничтожению? Это действительно единственная альтернатива?

Это не первый раз, когда космическое сообщество сталкивается с подобными вопросами. Как писал Мэтью Трайбб в книге «Нет реквиема по космической эре», космическая гонка 1960-х годов обсуждалась как сторонниками, так и критиками как потенциальная возможность стать «моральным эквивалентом войны», способной спасти нас от ядерной катастрофы. Эта фраза «моральный эквивалент» имеет долгую историю в области этики и может быть полезным, когда мы думаем об использовании космических ресурсов сегодня, возможно, даже более полезным, чем часто используемая метафора границы.

Что такое «моральный эквивалент войны»?

Идея «морального эквивалента войны» восходит к эссе 1906 года философа-пацифиста Уильяма Джеймса. Он утверждал, что «пока антимилитаристы не предлагают замены дисциплинарной функции войны, морального эквивалента войны … как правило, они терпят неудачу». Война (или, точнее, военная организация для достижения какой-то конкретной цели) обеспечивала организацию, поддержку и продуктивный некоммерческий выход для амбиций как на личном, так и на общественном уровне. Уильям Джеймс утверждал, что эту роль может выполнять гражданская служба по призыву, и эта идея позже будет реализована в программах Нового курса, таких как Civilian Conservation Corps и Works Progress Administration.

Исаак Азимов, Эрик Севарейд, Айн Рэнд, Норман Мейлер, Вернер фон Браун, Джон Дос Пассос — все они использовали моральный эквивалент аналогии с войной.

Другие пришли бы к выводу, что космическая гонка вполне служит этой цели. Сюда более или менее явно входили критики, такие как журналист и писатель Норман Мейлер («Об огне на Луне») и журналистка Ориана Фаллачи («Если солнце умирает»), а также сторонники, такие как Вернер фон Браун, Айн Рэнд , социолог Майкл Харрингтон. («Левая должна дотянуться до Луны», Washington DC Evening Star , 7 января 1969 г.) и писатель Джон Дос Пассос («На пути к высадке на Луну»). Другим был комментатор CBS Эрик Севарейд, который размышлял может ли космическая гонка быть «моральной заменой войны, которая могла бы дать враждующему человеческому роду некоторое чувство общности, братства». Писатель-фантаст Айзек Азимов явно сформулировал моральный эквивалент с точки зрения взаимоисключающих расходов:

Знаете, чем больше денег мы вкладываем в космос, тем меньше у нас денег на оружие и боеприпасы. Когда люди говорят о том, сколько стоит выйти в космос, мне кажется, что гораздо лучше потратить деньги на это, чем на оружие. И я хотел бы, чтобы различные страны мира больше не могли позволить себе войну, потому что они вкладывают слишком много денег в космос.

Такое убеждение нашло конкретное политическое выражение. После распада Советского Союза США значительно расширили свое сотрудничество с российской гражданской космической программой, прежде всего в программе Международной космической станции. Это потребовало значительных финансовых и технических вложений, которые отчасти предназначались для того, чтобы бывшие советские аэрокосмические инженеры продолжали заниматься мирными делами в России, а не стремились использовать свои навыки в более жестоких целях где-то еще. Аналогичные совместные мероприятия и инвестиции в российскую атомную энергетику, такие как программа «Мегатонны в мегаватты», проводились параллельно по аналогичным мотивам.

Нам некуда бежать за дешевыми ресурсами и новыми рынками, и все возрастающие затраты возвращаются обратно, чтобы создать проблемы.

Итак, если этот моральный эквивалент был так распространен во время первоначальной космической гонки, почему мы не видим его сегодня? В отличие от первоначальной концепции, мы больше не говорим о моральном эквиваленте войны, по крайней мере, прямо. Безос не говорит, что добыча полезных ископаемых на астероидах заменяет войну, хотя он может возразить, что это косвенно снизит частоту вооруженных конфликтов. Он предлагает использовать космические ресурсы вместо какого-то другого, более расплывчатого источника разрушения.

Использование космических ресурсов как «моральный эквивалент» чего именно?

Полярные шапки и ледники тают. Уровень углекислого газа в атмосфере растет. Неравенство в богатстве быстро растет. Наши свалки переполнены. У нас заканчиваются металлы для полупроводников и аккумуляторов. Это лишь некоторые из проблем, которые, по мнению сторонников, может помочь решить использование космических ресурсов. К сожалению, нет единого определения для этой массы взаимосвязанных кризисов, но тем не менее мы можем попытаться ее описать. По сути, проблема, бедствие, альтернативу которому мы ищем, заключается в особой форме капитализма, зависящей от вечного роста и экстернализации затрат, развивающийся в среде с ограниченными возможностями. Далее следует более подробное описание грядущей катастрофы. Возможно, это слишком суровая концепция экономической деятельности человека,

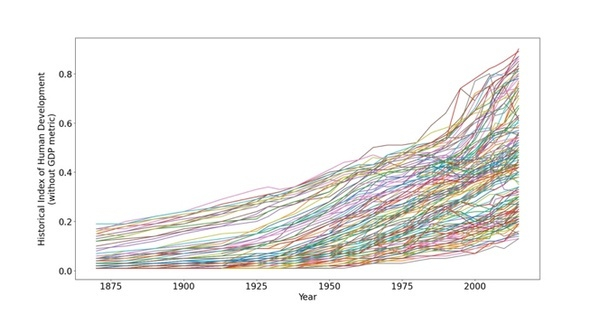

Исторический индекс человеческого развития Леандро Прадоса де ла Эскосуры для народов мира, опубликованный Our World in Data

За последние несколько сотен лет экономический рост и технологический прогресс, часто тесно связанные с капитализмом, повысили средний уровень жизни во всем мире. Есть много очевидных критических замечаний по этому утверждению. Например, «среднее» не точно отражает все распределение населения мира. «Уровень жизни» — это количественная метрика фундаментально качественного опыта со всеми многочисленными недостатками, сопровождающими такое преобразование. Тем не менее, можно предположить, что жизнь реально улучшилась. Глобальный уровень материнской смертности снизился примерно на два порядка с 1800 года. Глобальный уровень младенческой смертности варьировался от 25% до 60% на протяжении большей части истории человечества, но упал до менее чем 3% за последние пару сотен лет. Исторический индекс человеческого развития резко вырос за последние 150 лет. Глобальный уровень грамотности вырос с менее чем 5% в 1500-х годах до почти 90%.

Ничто из этого не отрицает многочисленных и усиливающихся в последнее время неравенств, возникших вместе с этим экономическим ростом. Возможно, те выгоды, которые достались населению в целом, частично объяснялись тем фактом, что мировая экономика росла настолько неприлично быстро за последние несколько столетий, что только большая часть, а не вся, могла быть присвоена элитой (см. «Капитал в двадцать первом веке» Томаса Пикетти) для исчерпывающего рассмотрения этого аргумента.) Тем не менее, из-за этих исторических тенденций большое количество людей во всем мире в течение последних двух столетий могли надеяться и даже иметь некоторые ожидания, что их дети будут жить лучше, чем их собственное поколение. Это могло потребовать тяжелой работы, жертв, иммиграции в другую страну, протестов или даже революций, но надежда была, и она не была безосновательной. Эта надежда превратилась в ожидание нескольких поколений, предположение, прочно укоренившееся в современной культуре.

Основной причиной всего этого было продолжающееся, иногда проблематичное, приобретение и эксплуатация ресурсов, как человеческих, так и природных, наряду с технологиями, позволяющими приобретать и использовать эти ресурсы по-новому. Появились новые дешевые источники энергии: уголь, пар, нефть. Новые трудовые схемы: рабство движимого имущества (см. книгу Эдварда Баптиста «Половина никогда не была рассказана»), детский труд, фабричные потогонные предприятия, аутсорсинг в одну страну за другой и, наконец, автоматизация. Новые торговые системы: колониализм, банановые республики, затем свободная торговля и глобализация (см. «Отбрасывание лестницы» Ха-Джуна Чанга ). Новые способы экстернализации затрат: river dumping, жертвенные зоны, отрицая существование таких затрат (например, этилированный бензин, сигареты, изменение климата, все это подробно описано в книге и фильме «Торговцы сомнениями» .)

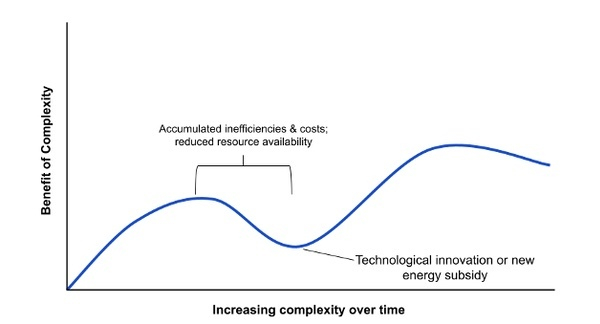

Ни один из них не гарантированно продолжится. На самом деле есть некоторая вероятность того, что они не будут продолжаться. За исключением технологических разработок, таких как термоядерная энергия, катастрофы (по вине человека или по другим причинам), которые резко снижают уровень жизни в основных регионах, или обнаружение поблизости разумной инопланетной жизни, с которой мы можем торговать, нам некуда бежать за дешевыми ресурсами и новыми рынками, и все эти внешние издержки возвращаются домой. Антрополог Джозеф Тейнтер в книге «Крах сложных обществ» формулирует это с точки зрения уменьшения преимуществ сложности перед лицом растущих издержек.

Предельный продукт возрастающей сложности. Адаптировано из книги Джозефа Тейнтера «Крах сложных обществ».

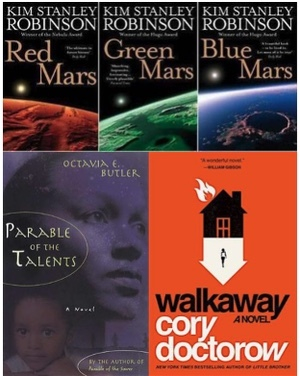

И что дальше? Одна из возможностей заключается в том, что мы радикально революционизируем нашу экономику и общество, чтобы они не зависели от постоянного роста, если это вообще возможно. Однако я не слишком легкомысленно использую здесь фразу «резко революционизировать». Такие альтернативные модели предполагают коренное изменение доминирующих экономических систем последних нескольких столетий. На самом деле это были бы революции, мирные или нет. И это должно вызывать некоторое беспокойство. Хотя в научной фантастике есть много оптимизма в отношении таких социальных революций, революции представляют собой смешанную картину. «Прогулка» Кори Доктороу и большая часть работ Кима Стэнли Робинсона (особенно трилогия «Марс» и «Нью-Йорк 2140») показывают, что все работает нормально, но мы не можем гарантировать такой результат. Исторические примеры перерастания революций в диктатуру, тоталитаризм и авторитаризм слишком распространены; другой пример из научной фантастики см. в «Притче о талантах» Октавии Батлер. При сносе одной структуры власти, чтобы построить другую, между ними есть короткий период, когда любой может взять поводья. И неясно, особенно ли возможна устойчивая экономика с нулевым ростом и высоким уровнем жизни.

Научная фантастика изобилует историями о обществах, использующих революцию, мирную или иную, чтобы спастись от экологических и экономических катастроф.

Другая альтернатива заключается в том, что богатые люди и корпорации будут стремиться увеличить свои личные активы, сохранить наследие постоянного роста и обеспечить своим детям лучшее будущее. Однако, будучи не в состоянии «вырастить пирог», они вместо этого приступят к захвату все большей и большей части существующего «пирога». В некотором смысле это можно было рассматривать как возвращение к экономическим теориям средневековой Европы или меркантилизму раннего Нового времени, когда торговля между империями была в значительной степени запрещена, а богатство считалось игрой с нулевой суммой между нациями. В таком мире богатство и ресурсы можно получить, только забрав его у других. Это может происходить за счет прямой конкуренции с другими корпорациями или представителями самых богатых кланов или путем выжимания большего из бедных. Snow Crash и первая часть Walkaway. Это было бы тем, что Тейнтер называет коллапсом сложного общества, происходящим в течение столетий.

Точно так же метафора морального эквивалента поднимает новые вопросы в контексте использования космических ресурсов. Действительно ли это реальная альтернатива обреченной Земле, моральный эквивалент конкурентного роста в среде с нулевой суммой?

Но что, если мы еще не завершили игру непрерывного роста? Что, если на горизонте появится какой-то новый технологический прорыв, какой-то новый источник ресурсов, который можно использовать? Что, если мы сможем запустить еще одну восходящую экспоненциальную кривую и предотвратить спад или, возможно, даже предотвратить его вообще? Человеческое поселение, индустриализация и использование космоса дают такую надежду на спасение. По мнению сторонников, использование космических ресурсов может удовлетворить наше желание, нашу потребность в постоянном росте и расширении, избегая при этом неопределенности революции или беспощадной конкуренции в условиях игры с нулевой суммой.

Некоторые исторические сторонники космического заселения и использования ресурсов использовали очень похожие рамки. Физик и автор книги The High Frontier Джерард О'Нил заявил во время выступления в Массачусетском технологическом институте:

Я вижу перед нами два основных выбора. Может быть больше войн, больше ограничений на индивидуальную свободу, поскольку мы сражаемся в рамках того, что должно быть игрой с нулевой суммой за ресурсы нашей планеты, или новые цветущие возможности с богатством для всего человечества и искусства, когда мы открываем новый мир за границей Земли в космосе, площадь территорий и ресурсы которой более чем в тысячу раз превышают нашу планету.

Совсем недавно некоторые ученые прямо заявили, что на уровне национального государства ограничение эксплуатации ресурсов Землей приведет к «большей безответственности, потому что проблемы глобального управления становятся борьбой с «нулевой суммой». Более политически приемлемый ответ заключается в том, что дополнительные ресурсы власти, доступные космическим государствам из-за их аннексии внеземных территорий, дадут им средства для лучшей поддержки глобального управления».

Выводы из «космического эквивалента морали»

Одним из основных преимуществ этических метафор является рассмотрение ситуации с новой точки зрения, помогающее удовлетворить «потребность спросить себя, поступаем ли мы правильно, по правильным причинам и наилучшим образом». (См. «Космическая этика по мнению специалистов по космической этике», The Space Review, 1 февраля 2021 г.) Классическая метафора фронтира — это расширение и слава, «прямая линия, вектор неизбежности». В то же время, однако, оно влечет за собой вопросы несправедливого и насильственного присвоения. Точно так же метафора морального эквивалента заставляет нас задавать вопросы о жестких альтернативах и мотивах.

В своей книге «Пентагон власти» социолог Льюис Мамфорд рассмотрел космическую гонку с точки зрения морального эквивалента войны. Он считал, что космическая гонка может заменить конкретную войну в определенное время (США и СССР), но это будет стоить повышенного риска разрушения в будущем. Между тем, Норман Мейлер указал в «О пожаре на Луне», что если эта моральная эквивалентность была истинной причиной космической гонки, то она, скорее, низводит эту погоню до чего-то глубоко абсурдного, до «коллективных актов чрезвычайно организованной, но в конечном счете бессмысленной деятельности», которой мы занимались только потому, что у нас «не хватило ума, или благорподства для решения [наших] реальных проблем, и поэтому, безусловно, уничтожили бы [себя], если бы [у нас] не было игры гигантских размеров для развлечения». Даже Вернер фон Браун, утверждавший, что «у человека наконец-то появился выход для своей агрессивной натуры», также обсуждал космическую гонку в гораздо менее воодушевляющих выражениях: «Если вы не дадите маленькому мальчику выход, чтобы выплеснуть свою энергию и чувство соперничества, он вернется домой с синяком под глазами. Затем вы можете либо разжевать его и сделать из него неженку, либо направить его энергию на спорт или навыки. Вот так и с космосом». Это все, что мы есть, маленькие, стереотипно мужественные мальчики, которым нужно отвлечься? Вместо того, чтобы потакать нашим инстинктам соперничества и честолюбия, не должны ли мы вместо этого попытаться умерить их?

Точно так же метафора морального эквивалента поднимает новые вопросы в контексте использования космических ресурсов. Действительно ли это реальная альтернатива обреченной Земле, моральный эквивалент конкурентного роста в среде с нулевой суммой? Если да, то является он единственным? Существуют серьезные аргументы против осуществимости этой концепции, по крайней мере, в течение порядка следующих нескольких десятилетий или столетий. Многие из них хорошо изложены в книге Джеймса Шварца «Ценность науки в исследовании космоса». Если это верно, освоение космических ресурсов может произойти либо слишком поздно, чтобы предотвратить коллапс цивилизации, либо может произойти только после того, как произойдет одно или несколько достижений в использовании промежуточных ресурсов на Земле, таких как изобретение экономичной термоядерной энергии. Обеспокоенность по поводу такой неосуществимости в сочетании с опасением, что приоритетность использования космических ресурсов и космического заселения может снизить приоритет земной устойчивости (потенциальная вторая альтернатива социальной стагнации и коллапсу), привели к аргументу, что «Планеты Б не существует» и что мы должны сосредоточиться на обустройстве жизни на Земле.

Возможно, это слишком драматично («используйте космические ресурсы или что-то еще») и, возможно, слишком пессимистично в отношении человеческой природы и нашей способности меняться. Тем не менее я считаю, что это более плодотворная метафора, которая помогает нам понять, почему мы хотим использовать космические ресурсы, и тем самым сообщить, как нам следует их использовать.

Другой вопрос, который поднимает эта формулировка, заключается в том, является ли использование космических ресурсов реальной альтернативой в краткосрочной или долгосрочной перспективе. То есть, преследуя эту альтернативу, мы просто убегаем от наших реальных проблем? Это сродни озабоченности Мамфорда тем, что космическая гонка просто повысит риск разрушения в будущем (что, возможно, было чрезмерно пессимистичным, учитывая отсутствие апокалиптической войны, ядерной или какой-либо другой), привести к какой-либо значительной выгоде для населения в целом как из -за высоких капиталовложений, необходимых для доступа к этим ресурсам, так и из-за последних политических/регуляторных тенденций на Земле, которые позволяют увеличивать богатство и неравенство в доходах. Возможно, успешное и экспоненциальное использование космических ресурсов может привести к тому, что человечество попадет в окончательное ресурсное проклятие. В долгосрочной перспективе дальнейший рост и расширение могут столкнуться с еще одной границей возможностей в будущем. Может быть, мы используем все доступные ресурсы в Солнечной системе, прежде чем разрабатывать средства для расширения нашего влияния на другие части Солнечной системы или на другие звездные системы. Если это произойдет, возможно, крах будет еще хуже, чем если бы мы научились жить более устойчиво сейчас на Земле. С другой стороны, возможно, использование космических ресурсов даст нам достаточно времени для разработки следующего революционного источника энергии, новых транспортных технологий, производственных мощностей или экономики, которая не зависит от постоянного роста.

Очевидно, что ни одна метафора не идеальна. Применимость метафоры границы подвергалась жесткой критике на протяжении десятилетий. Точно так же метафора морального эквивалента имеет свои недостатки. Возможно, это слишком драматично («используйте космические ресурсы или что-то еще») и, возможно, слишком пессимистично в отношении человеческой природы и нашей способности меняться. Тем не менее я считаю, что это более плодотворная метафора, которая помогает нам понять, почему мы хотим использовать космические ресурсы, и тем самым сообщить, как нам следует их использовать. У меня нет ответов на различные вопросы, заданные здесь, но как человек, глубоко посвятивший себя космической карьере (и пожизненный поклонник научной фантастики), я надеюсь, что мы сможем работать вместе, чтобы ответить на них.

Джек Рейд — докторант Массачусетского технологического института, специализирующийся на использовании данных наблюдения Земли для устойчивого развития. С ним можно связаться по адресу jackreid@mit.edu.

Первоисточник: