Когда появился первый электромобиль?

Сегодня электромобиль приобретает все большую популярность по всему миру. А еще 10 лет назад электромобили были редкостью...

С чего все начиналось

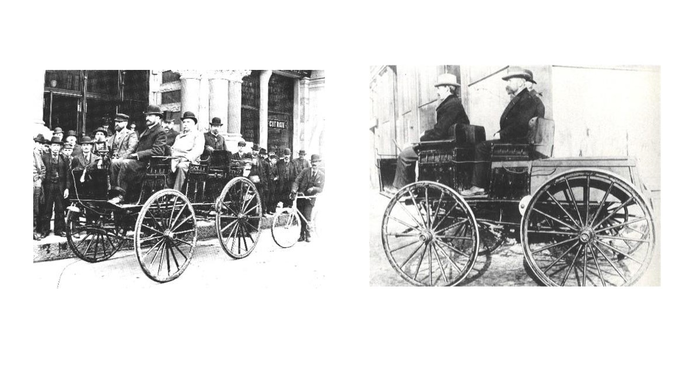

Мало кто знает, но первый в мире электромобиль появился задолго до автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Да, звучит невероятно, но это так. В 1828-м году венгерский инженер Аньош Иштван Йедлик изобрел автомобиль, оснащенный электродвигателем. Чуть позже, в 1834 году в Вермонте, кузнец Томас Давенпорт сконструировал свой вариант электромобиля, а в том же году голландский профессор Сибранд Стратингх вместе со своим помощником Кристофером Беккером создали электромобиль, который был оснащен аккумулятором для возможной подзарядки. И все же первый вариант успешного электромобиля появился лишь в 1890-м году. Его создал Вильям Моррисон. Машина развивала скорость до 22 км/час.

Электричество или бензин?

К 1900-му году доля электромобилей в США достигала 30% от числа всех автомобилей. Электромобили не выделяли продуктов сгорания и отличались низким уровнем шума. Казалось, будущее за электрическим транспортом. Но история распорядилась иначе.

«Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения»

Перспективы электромобиля померкли, когда в 1908-м году началось серийное производство автомобилей «Форд» марки «Т». Генри Форд понимал, что пока автомобиль остается не по карману для большинства людей, его продажи будут слишком малы, чтобы на этом можно было заработать. Была внедрена конвейерная лента, что дало возможность максимально снизить себестоимость автомобиля. При этом Форд старался платить своим сотрудникам столько, чтобы они тоже могли позволить себе купить машину. Имея невысокий процент прибыли с каждой единицы, компания Форда получала доход за счет больших объемов продаж.

К 1912-му году цена автомобиля «Форд Т» составляла 650 долларов, тогда как электромобиль в среднем стоил 1750 долларов. В это же время в Техасе были открыты крупные месторождения нефти, поэтому производство бензина стало дешевым. Из-за этого электромобили перестали пользоваться спросом, а их производство вскоре прекратилось.

Топливный кризис

В начале 1970-х годов произошел серьезный скачок цен на сырье. В первую очередь подорожала нефть, поэтому американцам и европейцам стало невыгодно покупать автомобили, потреблявшие большое количество топлива. По этой причине в моду вошли малолитражки.

Электромобили того периода могли проезжать до 65 км без подзарядки с максимальной скоростью 72 км/час. Это делало их неконкурентоспособными, по этой причине, когда топливный кризис пошел на спад, о них снова забыли, но ненадолго.

Электромобиль сегодня

В 1990-е годы во всем мире стали осознавать необходимость внедрения новых технологий. Запасы нефти оказались ограничены, уже в обозримом будущем человечество не сможет удовлетворять свои потребности в топливе. Подсчитано, что легковой автомобиль – наиболее энергозатратный вид транспорта. Массовое распространение автотранспорта существенно увеличивает нагрузку на экосистему. Кроме того, процесс добычи и переработки сырья наносит немалый вред окружающей среде, не говоря о парниковых газах, способствующих разрушению озонового слоя атмосферы. Это заставляет искать новые варианты решения проблемы.

Возврат электромобиля на рынок связывают с приходом компании Tesla Илона Маска, а также с появлением гибридных автомобилей марки Toyota Prius, которая была разработана в конце 90-х годов. В 2006-м вышла Tesla Roadster, расходующая 110 ватт-часов на каждый километр пути.

В 2010-м году появляется электромобиль Nissan Leaf, который быстро приобретает популярность.

Будущее электромобиля

Дальнейшее внедрение электромобилей требует развития соответствующей инфраструктуры, а также совершенствования технических характеристик машин. По прогнозам некоторых экспертов, электромобиль может полностью вытеснить старые автомобили уже к 2039-му году.