Марсианские миссии на солнечной энергии

Для того, чтобы разрешить загадку марсианской жизни, необходимо, чтобы роботы собрали образцы и вернулись на Землю – это безумно дорогая миссия, стоимость которой по предварительным оценкам должна составить от 5 до 10 миллиардов долларов. Однако некоторые учёные считают, что стоимость этого путешествия можно заметно сократить, если использовать электрические двигательные установки.

Миссия Mars sample return (MSR) потребует мощных микроракетных двигателей и эффективных солнечных панелей, которые в настоящее время разрабатываются по всему миру или даже уже существуют. Такие технологии позволили бы снизить вес перевозимого химического ракетного топлива, находящегося в баках традиционных ракет и космических кораблей – и сделали бы возможной миссию по сбору и возвращению на Землю марсианских образцов грунта уже в течение ближайшего десятилетия. О некоторых предложениях мы уже писали в новостях космоса за прошлые периоды.

«У нас есть весьма неплохие шансы заполучить надёжную технологию для MSR после 2020 г.», – говорит Вольфганг Себолдт (Wolfgang Seboldt), физик из Германского авиакосмического центра (DLR).

Обуздать энергию Солнца

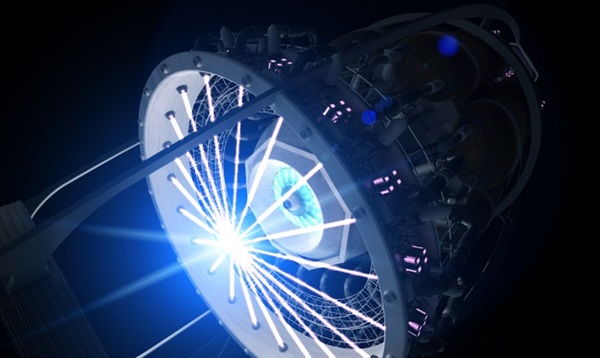

Большая часть космических миссий сжигает химическое горючее, чтобы совершить разгон, который длится при этом лишь до тех пор, пока осуществляется подвод топлива. Марсианская миссия может переключиться на использование электрической двигательной системы по достижении земной орбиты, перед началом путешествия к Марсу, говорит Себолдт.

На старте она будет двигаться достаточно медленно, превращая ксенон в потоки заряженных частиц, но со временем наберёт приличную скорость при практически неограниченном питании от электрических солнечных панелей.

Такой марсианский орбитальный аппарат может дать возможность совершить путешествие до Красной планеты и обратно, которое будет дешевле и по крайней мере не дольше, чем традиционные миссии на химическом горючем, даже с учётом того, что к массе аппарата добавится масса тяжёлых солнечных батарей. «Увеличение массы за счёт солнечных панелей с лихвой компенсируется экономией на массе горючего», – объясняет Себолдт.

Спланировать марсианское путешествие

Стандартный сценарий экспедиции предполагает два аппарата, запускаемых с Земли отдельно друг от друга, – орбитальный и посадочный модули. Посадочный модуль опускается на поверхность Красной планеты для сбора образцов. Затем устройство для выведения на орбиту при помощи традиционных химических двигателей поднимает собравший образцы зонд, чтобы вернуть его на орбитальный аппарат для совершения обратного путешествия на Землю.

Гибридная версия этого стандартного сценария включала бы орбитальный модуль, использующий электрические двигатели. В альтернативном сценарии посадочный модуль мог бы даже «залезть на плечи» орбитального аппарата для достижения на нём Красной планеты.

И отправить туда людей

Технологии, связанные с электрическими двигательными системами, получили значительный толчок к развитию в последние годы. Авиакосмический гигант США «Боинг» планирует использовать такие двигатели в большинстве своих спутников, находящихся на геостационарных орбитах – как для вывода спутников на эти орбиты, так и для контроля положения аппаратов при дальнейшем функционировании.

И если этот оптимизм не угаснет, двигательные установки на солнечной энергии могут сделать в будущем возможными не только роботизированные, но и человеческие миссии на Марс.