Culculator

Первые жестянки в космосе или КА "Восток-1" и КА "Mercury"

В продолжение http://pikabu.ru/story/stupeni_raket__nositeley_ili_o_sosisk...

и http://pikabu.ru/story/o_stupenyakh_raket_2_4365301

Космический корабль (КК) в сегодняшних реалиях – это аппарат для доставки людей и грузов на международную космическую станцию (МКС) и только. Других эксплуатируемых программ увы нет.

Как бы не пытались вскарабкаться на финансовую гору media group c проектом «Mars one» и SpaceX c проектом полета Red Dragon на Марс – это все только проекты, которые тянутся и тянутся вдаль технических терний и финансовых болот. Пока что люди летают строго к МКС и обратно. Я бы, конечно, был только рад, если бы эти проекты вышли в жизнь, но сегодня трёп немного о другом.

Эпоха «космической гонки», страх перед ядерным оружием космического базирования, паранойя космической слежки. Все это несколько холодные и не приятные слова, но именно «космическая гонка» (кстати, а за чем именно гнались?), как катализатор позволила ученым, инженерам, монтёрам подарить миру и первый полет в космос, и высадку на Луну, и вклад в мировую науку.

Космические корабли первого поколения «Восток-1» и «Меркурий»

Это интересный пример разного подхода людей к решению одной и той же задачи, а именно – запихать человека в космос, как можно быстрее и не получить по шапке от руководства в случае неудачи.

В тот момент страны – соперницы (СССР и США), а именно умы этих стран не знали, что именно ждет человека в космосе и с чем ему придется столкнуться.

Да, было известно об невесомости, но что будет с человеком при длительном пребывании в ней - нет

Медицинский персонал уверенно выдвигал выводы, что в невесомости будет невозможно дышать, пить, соображать (пугали сумасшествием или потерей сознания). В тот период уже знали об космических частицах высокой энергии и эти знания наводили на мысли о радиационном поражении тканей человека.

И в целях разумной безопасности первые корабли были рассчитаны на недлительное пребывание в космическом пространстве.

КК «Восток-1», тот самый корабль, а правильнее было бы написать – космический аппарат (КА), на котором 12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в мире полет в космос на околоземную орбиту.

«Восток» - это наименование целой серии КК, которые предназначались для пилотируемых полётов на околоземной орбите.

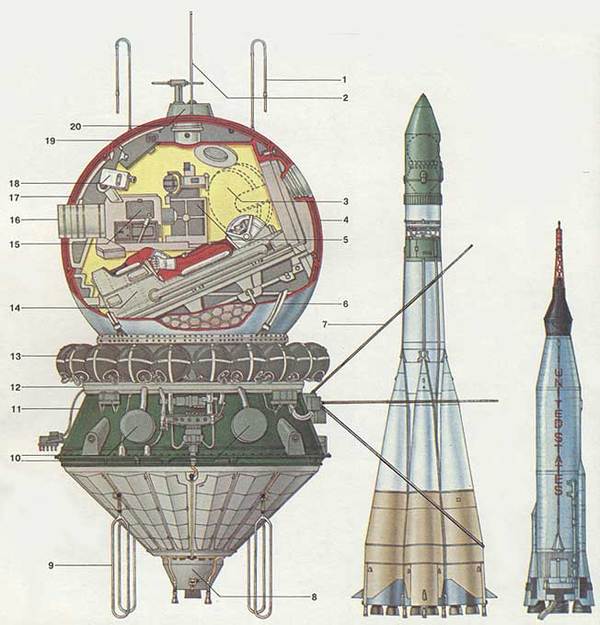

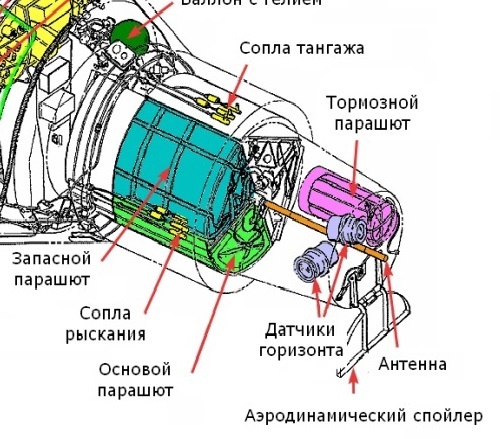

1 Антенна системы командных радиолиний.

2 Антенна связи.

3 Кожух электроразъемов

4 Входной люк.

5 Контейнер с пищей.

6 Стяжные ленты.

7 Ленточные антенны.

8 Тормозной двигатель.

9 Антенны связи.

10 Служебные люки.

11 Приборный отсек с основными системами.

12 Проводка зажигания.

13 Баллоны пневмосистмы (16 шт.) для системы жизнеобеспечения.

14 Катапультируемое кресло.

15 Радиоантенна.

16 Иллюминатор с оптическим ориентиром.

17 Технологический люк.

18 Телевизионная камера.

19 Теплозащита из абляционного материала.

20 Блок электронной аппаратуры.

Создание этих аппаратов началось с 1958 года под непосредственным (задача ответственная) руководством генерального конструктора опытно-конструкторского бюро (ОКБ 1) Сергея Павловича Королева.

За 108 минут «Восток-1» совершил один виток вокруг Земли и выполнил баллистическую (об этом чуть позже) посадку в районе деревни Смеловка, Терновского района, Саратовской области (Энгельсский район).

Полет первого космического корабля «Восток-1» проходил в полностью автоматическом режиме. Никто не мог дать гарантии, что в условиях невесомости космонавт сохранит работоспособность и вменяемость. На «самый крайний» случай перед самым стартом был передан в конверте особый код, который позволял активизировать ручное управление корабля. Подразумевалось, что активировать код на кодирующем устройстве активации ручной ориентации корабля сможет только вменяемый человек. Имеется не проверенная информация, что это был лишь психологический ход, а управление аппаратом вручную не предусматривалось изначально.

Также в сети гуляет информация, что на случай приземления аппарата на территории другого государства, капсула спускаемого аппарата была заминирована. Подрыв капсулы должен был осуществиться дистанционно, а при потере связи – сработать автоматически через 62 часа после вхождения в плотные слои атмосферы. Лично я этому плохо верю.

Во-первых, подорвать капсулу дистанционно с территории СССР, если она находится на территории (допустим) США на тот момент было просто технически невозможно.

Во-вторых, подрыв капсулы по таймеру – это тоже несколько нелепо, что если капсула падает на территорию СССР, пилот гибнет, а найти место приземления не удается в течении 62 часов? Подрыв и до свидания всем трудам? Отпишитесь на этот счет, если у вас есть информация или мысли, будет интересно порассуждать.

Перед запуском было подготовлено три сообщения (две речи от лица Гагарина и одна от ТАСС) для информационного агентства ТАСС – на случай возникновения нештатной ситуации на борту или, что не исключалось, приземления вне территории СССР.

Речь номер один – полный успех.

Речь номер два – на случай вынужденной посадки на зарубежной территории.

Речь номер три – на случай катастрофы.

В принципе этот прием практиковался не только в СССР, в программе США «Аполлон» также была заготовлена «запасная» речь в случае, если астронавты не смогут вернуться на «Аполлон» и лететь к Земле.

После того, как аппарат «Восток – 1» вышел на околоземную орбиту и были получены данные о высоте, склонении, периоде орбитального движения, кремль дал команду в ТАСС, о чтении речи номер один.

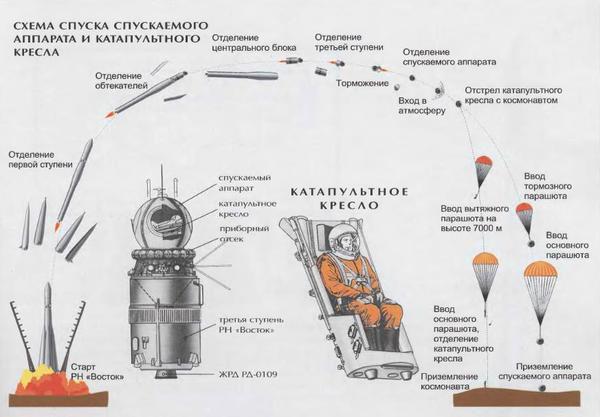

На землю Юрий Алексеевич Гагарин приземлился не в спускаемой капсуле, а на парашюте, катапультировавшись на высоте порядка семи километров.

Изначально именно такая схема посадки и разрабатывалась, поскольку Королев сомневался, что человек способен перенести удар спускаемого аппарата об Землю, тем более, что спуск капсулы был не управляемый, а баллистический. Но согласно международному соглашению для того, чтобы пилот поставил высотный рекорд, ему нужно от старта и до посадки оставаться в летательном аппарате.

Ввиду этого Гагарин был готов остаться в капсуле до самого приземления.

Собственно, это и послужило почвой для США оспорить сам факт покорения советским пилотом космоса, но впоследствии все же признали первенство СССР в полете человека на околоземную орбиту.

Катапультироваться пришлось Юрию Алексеевичу из-за отказа пиротехнических болтов, которые не отделили приборно – агрегатный отсек (ПАО) от спускаемого аппарата (СА) и аппарат в плотных слоях атмосферы начало сильно раскачивать.

Расписывать все нештатные ситуации, думаю, я не стану, пост и так большим получается. Об этом можно будет «поговорить» в комментариях отдельно или выложить отдельным постом.

США для полета человека в космическое пространство осуществило три программы: «Меркурий», «Джемини» и «Аполлон» и программу полетов космических шаттлов.

Первым этапом полета человека на пилотируемых (особое внимание к «ПИЛАТИРУЕМЫХ») космических кораблях была программа «Меркурий». Цель ее сводилась к тому, чтобы изучить возможности полета человека в космос. Хотя в реалии стоит понимать, что в глобальном масштабе интересов страны – это все еще гонка и попытка «перепрыгнуть» СССР.

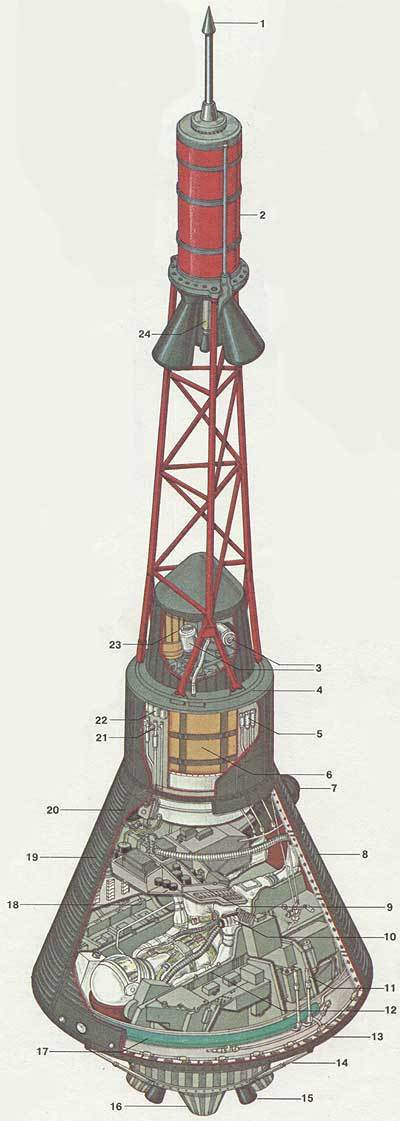

Капсула «Меркурий» представляет собой усеченный конус высотой 290 сантиметров и диаметром у основания 183 сантиметра. Вес—от 1,35 до 2 тонн. Общая длина капсулы с аварийным устройством 7,8 метра.

1 Аэродинамическая игла

2 Система аварийного спасения (САС).

3 Инфракрасные датчики горизонта.

4 Аэродинамический обтекатель.

5 Двигатели рыскания.

6 Основной и резервный щелевые парашюты.

7 Перископ.

8 Герметичная кабина с двойными стенками.

9 Приборные панели.

10 Трехосная система ориентации

11 Двигатели крена.

12 Приспосабливаемое по фигуре астронавта кресло и ограничители.

13 Абляционный защитный экран.

14 Штанги, удерживающие тормозную установку.

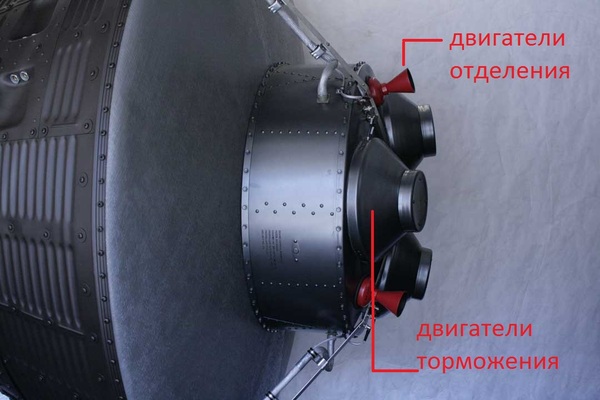

15 Двигатели отделения.

16 Тормозные двигатели.

17 Бак с перекисью водорода.

18 Блок управления САС.

19 Внешняя обшивка.

20 Титановый стрингер закрытого сечения.

21 Двигатели тангажа.

22 Баллоны с перекисью водорода.

23 Конический ленточный вытяжной парашют диаметром 1,8 м.

24 Двигатели отделения САС.

В начале 1959 г. в США начался отбор астронавтов для полета на одноместных пилотируемых кораблях «Меркурий». В апреле этого же года стали известны имена астронавтов, которые в ближайшие 2—3 года должны были совершить полет в кабине этого корабля. Это были — Вирджил Гриссом, Гордон Купер, Джон Гленн, Малькольм Карпентер, Уолтер Ширра, Алан Шепард, Дональд Слейтон.

С сентября 1959 по май 1961 г. на баллистические траектории в экспериментальных целях было выведено несколько капсул без человека. Через 25 дней после первого в мире орбитального полета в космос Гагарина Юрия Алексеевича, 5 мая 1961 года в США состоялся запуск по баллистической траектории капсулы «Меркурий» с астронавтом Аланом Шепардом.

Капсула с астронавтом поднялась на высоту 186,4 километра. Через 15 минут Алан Шепард опустился в воды Атлантического океана.

На КК серии «Меркурий» использовалась идея посадки на воду. Вода смягчала удар, а большой флот США не испытывал трудностей с поиском капсулы в океане.

При возвращении на Землю спускаемого аппарата сначала раскрывался вытяжной парашют. Основной тормозной парашют открывался в зарифованном состоянии, а затем наполнялся полностью. Развертывался надувной мешок для приводнения. Для этого отделялся теплозащитный экран, который сбрасывался вниз на 1,2 м, вытягивая перфорированную юбку из прорезиненного стекловолокна. Эта воздушная подушка оказывала амортизирующее действие, смягчая удар о воду.

Немедленно после приводнения автоматически отсоединялся основной парашют, и спускаемый аппарат имел достаточную устойчивость, чтобы сохранять вертикальное положение в воде. Астронавт находился внутри спускаемого аппарата, ожидая корабль-спасатель или вертолет

Дальность полета капсулы составила 486 километров. Вес капсулы с астронавтом составил 1832,51 килограмма. Американский астронавт установил мировые рекорды продолжительности, дальности и высоты в классе не орбитальных полетов.

29 ноября 1961 года на орбиту была выведена капсула «МА-5» («Меркурий—Атлас») с обезьяной на борту. Через 3 часа 21 минуту после старта капсула с обезьяной приводнилась в 800 километрах юго-восточнее Бермудских островов.

20 февраля 1962 года в 17 часов 47 минут 39 секунд с мыса Канаверал был дан старт космическому кораблю серии «Меркурий» - «Френдшип-7».

На борту корабля находился подполковник ВВС США Джон Гленн. Через 5 минут после старта корабль был выведен на орбиту вокруг Земли с максимальной высотой полета 256 километров. Это был первый американский пилотируемый полет космического корабля. Он состоялся через 10 месяцев и 8 дней после полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина и через 6 месяцев и 14 дней после суточного пребывания в космическом пространстве советского космонавта Титова Германа Степановича.

Целью полета была проверка всех систем корабля, проведение ориентации с помощью ручного управления, работа астронавта в условиях невесомости, определение состояния радиосвязи по каналам «Космос—Земля» и «Земля—Космос».

Полет продолжался 4 часа 56 минут 23 секунды. За это время астронавт Джон Гленн три раза облетел Землю и прошел расстояние, равное 121 795 километрам.

Все запланированные программой полета эксперименты астронавт выполнил. После благополучного возвращения с орбиты, в его адрес 21 февраля 1962 года Гагарин и Титов направили поздравительные телеграммы.

Ну а теперь к начинке.

На геометрическую конструкцию космического корабля в большей степени повлияла грузоподъемность ракеты-носителя.

И двухступенчатая «Р-7», и «Атлас» могли вывести на низкую околоземную орбиту примерно 1300 кг. Но для «семерки» успели отработать в лунных пусках 1959 года третью ступень - блок «Е», повысив грузоподъемность трехступенчатой ракеты до 4,5 тонн.

А вот США всё никак не могли отработать базовый двухступенчатый «Атлас», и первый вариант «Атлас-Аджена» полетел только в начале 1960 года.

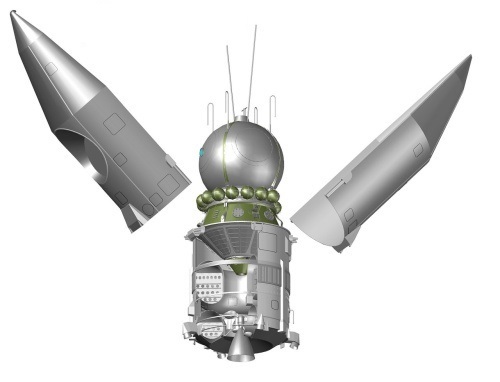

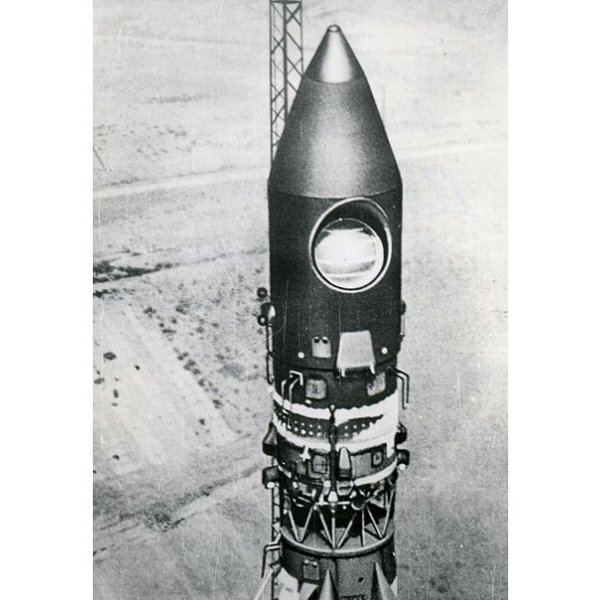

«Восток» на этапе выведения находился под сбрасываемым головным обтекателем. Поэтому конструкция аппарата не требовала к себе аэродинамической формы, а также позволяла размещать всю периферию, от антенн до жалюзи терморегуляции.

А особенности конструкции блока «Е» определили характерный конический «хвост» корабля.

«Меркурий» же не мог позволить себе тащить на орбиту тяжелый обтекатель. Поэтому корабль имел аэродинамическую коническую форму, и все чувствительные элементы типа перископа, антенн связи «сворачивались в корпус».

Ввиду того, спуск капсулы аппарата «Восток» был баллистическим, конструкторы ОКБ приняли в процесс форму капсулы в виде сферы, шара. Смещение центра тяжести капсулы «перед пилотом» обеспечивало самостоятельную ориентацию капсулы в правильное положение при вхождении в плотные слои атмосферы без стороннего управления.

Принимая во внимание тот факт, что на первых этапах спуска капсула может вращаться в атмосфере, теплозащитное покрытие наносили на всю поверхность спускаемого аппарата.

Небольшое отступление по методам спуска КА с орбиты:

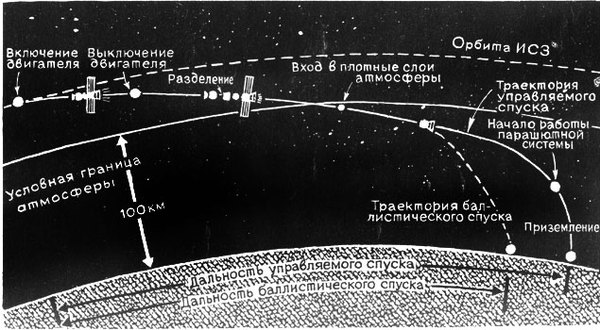

Спуск КК с орбиты на землю условно делится на три этапа:

Сход с орбиты (тормозной импульс, который заваливает перигей орбиты КК/КА за границу верхних слоев атмосферы Земли - это ~100км над уровнем моря);

Полет в атмосфере (аэродинамическое торможение КА/КК)

Посадка (парашютное торможение и спуск на поверхность планеты)

На втором этапе спуска КК/КА на Землю гасится основная часть кинетической энергии спускаемого аппарата. Происходит гашение скорости движения аппарата от орбитальной (~7.9км/с в случае низкой круговой орбиты) до дозвуковой (менее ~320 м/с)

В результате такого торможения возникают тяжелые температурные и перегрузочные режимы. Оба фактора и нагрев, и перегрузки могут оказаться опасными и для аппарата, и для людей, и требуют, как конструкторских решений, так и специального управления траекторией спуска.

Если аэродинамическое качество аппарата (отношение подъемной силы к силе лобового сопротивления летательного аппарата) равно нулю (КА «Восток» - шар), то спуск будет баллистическим, то есть неуправляемым, по крутой траектории. Величина перегрузки при баллистическом спуске зависит практически только от угла входа в атмосферу (угол наклона траектории к местному горизонту). Если угол входа составляет 0,5-1 градус, пик перегрузок достигнет 8-10 единиц. Чем больше угол входа, тем круче будет траектория и больше перегрузки.

Для первых космических кораблей «Восток» и «Меркурий» баллистический спуск был штатным вариантом. Корабли этого типа возвращались с орбиты по баллистической траектории. Первому набору космонавтов при медицинском обследовании предъявлялось требование на перенос максимальной перегрузки в 12 единиц.

Если аэродинамическое качество аппарата равно 0,3-0,7 - спуск называется полубаллистическим или скользящим. Скользящий спуск стал штатным вариантом у следующего поколения космических кораблей.

При движении в атмосфере аппарат балансируется на определенном (балансировочном) угле атаки. При этом возникает небольшая подъемная сила, что позволяет управлять траекторией спуска. Максимальная перегрузка при торможении достигает 4 единицы.

Если аэродинамическое качество аппарата больше единицы, то спуск будет планирующим.

При таком спуске образуется подъемная сила. Планирующий спуск облегчает приземление космонавтов, так как он обеспечивает более медленное торможение, приводящее к уменьшению перегрузки до 3 4 единиц. Кроме того, при планирующем спуске существует принципиальная возможность управления дальностью и направлением полета в атмосфере, что позволяет либо более точно осуществить посадку, либо выбрать район посадки в процессе спуска.

В настоящее время резервным вариантом посадки считается баллистический спуск. В качестве резервного он был введен после аварии 5 апреля 1975 года на участке выведения корабля «Союз 18» (космонавты Василий Лазарев и Олег Макаров). В этом случае аппарат может приземлиться на расстоянии десятков и даже нескольких сотен километров от запланированного места посадки. Кроме того, при баллистическом спуске космонавты испытывают перегрузки, почти в два раза превышающие номинальные.

Коническая форма «Меркурия» требовала размещение теплозащитного покрытия только в нижней части аппарата.

Такое решение позволило снизить вес аппарата, но с другой стороны появился риск того, что при не правильной ориентации капсулы в атмосфере, она может быть разрушена.

В качестве решения этой проблемы было принято решение об размещение в верхней части аппарата аэродинамического спойлера (крыла), который разворачивался перед циклом спуска и направлял аппарат «дном» вниз при вхождении в плотные слои атмосферы.

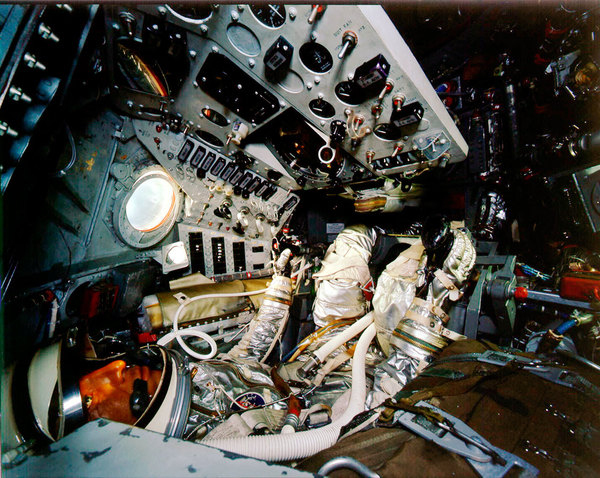

Помимо этого, «Меркурий» в отличие от «Востока» был именно пилотируемым кораблем. Если на «Востоке» Юрий Алексеевич был просто пассажиром (я бы даже сказал подопытным), а полет проходил в автоматическом режиме, как и ориентация аппарата, то «Меркурий» управлялся пилотом и одна из основных задач включала в себя ручную ориентацию аппарата при спуске в атмосферу с помощью системы ориентации.

В качестве рабочего тела (топлива) для системы ориентации на аппарате «Восток» использовался сжатый азот. Главным достоинством системы была простота — газ содержался в шарообразных баках и стравливался довольно несложной системой клапанов.

А вот на «Меркурии» использовалось каталитическое разложение концентрированной перекиси водорода. С точки зрения удельного импульса это выгоднее сжатого газа, но запасы рабочего тела на «Меркуриях» были крайне малы.

Активно маневрируя, можно было потратить весь запас перекиси меньше чем за один виток.

В дальнейшем перекись как рабочее тело использовалась на первых «Союзах», а затем все перешли на несимметричный диметилгидразин (НДМГ, (CH3)2N2H2), а в качестве окислителя использовался азотный тетраоксид (АТ, N2O4). Сама связка имеет аббревиатуру НДМГ/АТ и сегодня редко, но применяется в КА малых габаритов, поскольку является довольно токсичным видом топлива, а стоимость НДМГ заметно дороже керосина в объемах заправки РН.

Тормозная двигательная установка (ТДУ).

ТДУ аппарата «Восток» помимо своей первостепенной задачи по спуску аппарата в плотные слои атмосферы, предназначалась как резервная система для схода аппарата с орбиты в случае отказа автоматики радиоуправления дальности полета и интеграторов ускорения, которые должны отдавать команду на отключение двигателя блока «А» (3 ступень) и таким образом выводить аппарат на расчетную высоту орбиты. Тормозной импульс должен был «Заваливать» перигей (нижняя точка орбиты) орбиты аппарата в верхние слои атмосферы и дальнейший спуск капсулы осуществлялся за счет естественного аэродинамического торможения.

Вообще, аппараты «Восток» выводились на орбиты с таким расчетом, чтобы в течение недели затормозиться об атмосферу без применения ТДУ (аварийный режим). Такой подход к «торможению» аппарата означал, что капсула может упасть где угодно в пределах всей широты и скорее всего капсула бы падала в океан.

В штатном режиме полет проходил в соответствии с циклограммой, заложенной в бортовую систему автоматического управления, а процесс подготовки аппарата к спуску начинался автоматически уже по сигналу «контакт отделения КК от РН»

ТДУ аппарата «Восток» была недублированной. Такое решение было не безопасным, отказ системы ТДУ мог увести аппарат не на расчетные 5-7 дней полета, а на все 15 и система жизнеобеспечения была рассчитана только на недельный полет. Причиной такого упущения было банальным – конструктивно второй двигатель ТДУ не мог уместиться на аппарате.

На аппарате «Меркурий» ТДУ и блок двигателей разделений КК от РН был расположен за тепловым щитом. Блок размещался автономно и крепился с помощью штанг. Команда на включение ТДУ могла отдаваться как автоматически, так и вручную, отделение блока ТДУ аппарата «Меркурий» проходило также автоматически по циклу команд опорожнения баков ТДУ. В случае отказа автоматики штанги-мачты, удерживающие блок ТДУ просто перегорали при входе аппарата в атмосферу.

Оба типа двигателей были установлены в трех экземплярах для большей надежности. Двигатели разделения включались сразу после выключения двигателей РН для того, чтобы КК отошёл от РН на безопасное расстояние. Тормозные двигатели включались для схода с орбиты. Для того, чтобы свести аппарат с орбиты вращения на спуск, достаточно было штатной работы одного двигателя.

Повышенное требование к надежности работы ТДУ «Меркурия» имело веские причины. Если система жизнеобеспечения аппарата «Восток-1» позволяла в случае нештатной работы ТДУ прожить космонавту неделю и аппарат в любом случае бы упал на Землю, то система жизнеобеспечения «Меркурия» позволяла наслаждаться жизнью только 1.5 суток. Отказ ТДУ «Меркурия» приравнивался к гибели астронавта.

На обоих кораблях полет производился в скафандрах. В аппарате «Восток-1» поддерживалась атмосфера близкая к земной в одну атмосферу, воздушная смесь состояла из кислорода и азота.

На «Меркурии» для экономии веса атмосфера была чисто кислородная при пониженном давлении. Это добавляло неудобства, поскольку астронавту нужно было около двух часов перед запуском дышать в корабле чистым кислородом, а при выведении аппарата на орбиту нужно было стравливать атмосферу из капсулы, затем перекрывать вентиляционный клапан, при спуске с орбиты снова открывать его для повышения давления вместе с атмосферным.

В качестве системы аварийного спасения на РН «Восток-1» была предусмотрена только система катапультирования космонавта. Работала такая система только на начальном участке траектории полета РН.

В головном обтекателе было выполнено отверстие для посадки космонавта и аварийного катапультирования.

Парашют мог не успеть раскрыться в случае аварии на первых секундах полёта, поэтому со стороны отверстия головного обтекателя от стартового комплекса была натянута сетка, которая должна была смягчить падение кресла с космонавтом.

На поздних этапах полета, после отделения первой ступени, КК должен был отделиться от РН, используя штатные средства разделения.

Американские коллеги подошли к этому вопросу более щепетильно

На «Меркуриях» стояла полноценная система аварийного спасения (САС), которая должна была отвести капсулу от разрушающейся ракеты начиная от старта и до конца плотных слоёв атмосферы, включая этап отделения второй ступени.

В случае аварии на большой высоте использовалась штатная система разделения КК от РН

Катапультируемые кресла, как системы спасения, использовались на «Джемини», а также испытательных полётах космических шаттлов. САС выполненная по технологии программы «Меркурия» использовалась и на «Аполлонах», а также модернизированная версия САС используется сегодня при запусках КК серии «Союз-ТМА»

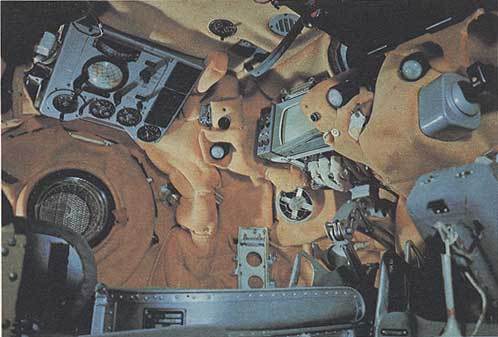

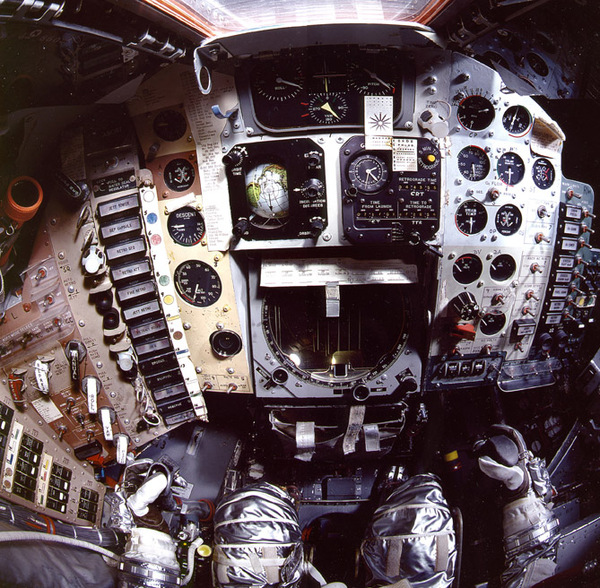

Наиболее наглядно показывает разницу в менталитете людей подход к проектированию панелей инструментов и управления КК.

В создании панелей инструментов аппарата «Восток-1» чувствовали люди, которые в целом занимались проектированием ракет. Это в совокупности с требованиями надежности отразилось на минимализме элементов управления.

При разработке проекта «Меркурий» разработкой панелей управления занимались по большей части конструкторы самолётов, да и астронавты прилагали усилия к тому, чтобы кабина была для них привычной, так-как отбор в астронавты США производит исключительно из пилотов ВВС. Такой подход отразился на количестве элементов управления.

Оба аппарата являли собой вершину инженерной мысли того времени, что уж говорить о том, что добрая часть технический решений и приборов используются и сегодня, пускай и в модернизированном виде.

Очень жаль, что катализатором развития космической промышленности выступает военка и политические «гляделки», при том происходит это из-под коленки ракобоком.

Вроде как уже давно ясно, что толчком развития всей науки является космос, как и смысл существования человечества, но политическая песочница и игра в войнушку продолжает выжигать цивилизацию с «лица» планеты. Обидно, да?

В следующих постах, скорее всего, поболтаем детально об полете Юрия Алексеевича Гагарина, немножко разберемся в системах ориентации КА и КК.

О ступенях ракет 2.

В продолжение поста http://pikabu.ru/story/stupeni_raket__nositeley_ili_o_sosiskakh_po_chutchut_4363014

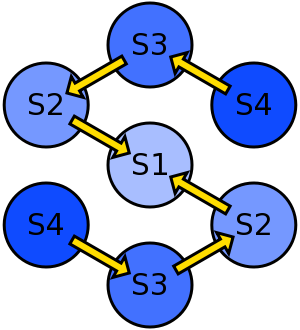

Пакетное (параллельное) соединение ступеней или правильнее говорить РН с продольным разделением ступеней. Почему именно так?

Дело в том, что идея «пакетных» ракет в реалии пока еще не применяется и скорее всего применятся не будет. При пакетном соединении блоков (ракет) ступени в идеале подача топлива к двигателю блока ступени осуществляется не из бака этого самого блока, а из баков, наиболее удаленных от двигателя данного блока ступени.

Все блоки пакетной ступени запускаются на старте одновременно. В случае, если мы имеем 4 блока ступени выполненных в пакетном соединении, подача топлива к 1 блоку будет осуществляться транзитом через блоки 2 и 3 от блока 4 (это как пример). После того, как 4 блок опустеет, он отделяется, и подача топлива к 1 блоку транзитом через 2 будет реализовываться от 3 блока. И так по цепочке.

Реализация такой схемы технически крайне сложна ввиду необходимости правильной постановки симметрии блоков ступени, их зеркального отражения относительно друг друга, монтаж системы подачи топлива. Помимо этого, не синхронное отделение блоков ступени будет вызывать вращение РН и ее отклонение от заданного курса вывода на орбиту, поэтому так же необходимо разрабатывать гибкую систему стабилизации РН и монтаж дополнительного блока маневровых двигателей.

Но частично такая схема все же может быть и будет реализована на РН «Тяжелый Сокол» (Falcon Heavy)

Изначально планировалась возможность установки уникальной системы перекрёстной подачи топлива (cross-feed propellant system), позволяющей двигателям центрального блока использовать топливо из боковых ускорителей в первые минуты после старта. Это давало бы возможность сохранить больше топлива в центральном блоке для более продолжительной его работы после отделения боковых блоков, и, как следствие, увеличить максимальную массу выводимой полезной нагрузки. Впоследствии приоритет разработки данной системы был снижен из-за нежелания дополнительно усложнять конструкцию, а также из-за отсутствия на рынке спроса на столь тяжёлую полезную нагрузку, но работа над разработкой данной системы продолжается.

Разработчиком такой системы можно смело назвать Михаила Клавдиевича Тихонравова, который в 1947 году разработал такой вариант разделения ступеней с названием "ракетные пакеты".

Михаил Клавдиевич, хорошо зная труды Циолковского, предложил исследования составных ракет. В отделе стали разрабатываться приемлемые способы расчёта траекторий полёта составных ракет пакетной схемы, отыскания оптимальных конструктивно-баллистических параметров ракет.

Работы шли достаточно быстро и уже в начале 1948 года при ОКБ С.П. Королева был получен ряд результатов, свидетельствующих о возможности создания составных ракет в недалёком будущем. Михаил Клавдиевич сообщил об этом С. П. Королёву и собственно благодаря этому и началась разработка изначально межконтинентальных баллистических ракет (МБР) серии Р-7 (семёрка).

Р-7 – это целое семейство РН, созданное на основе межконтинентальной баллистической ракеты в результате долгого процесса ее модернизации. Семерка была создана конструкторами куйбышевского, а сегодня самарского «ЦСКБ-Прогресс». И по сей день, начиная с 1958 года эта ракета уже в лице серии «Союз» так и производится на «Прогрессе».

На сегодня все пилотируемые запуски бывшего СССР и сегодняшней РФ осуществлены ракетами этой серии, а ввиду того, что массово используемыми образцами Р-7 являются РН серии «Союз» ошибочно «Союзом» часто называют все семейство Р-7.

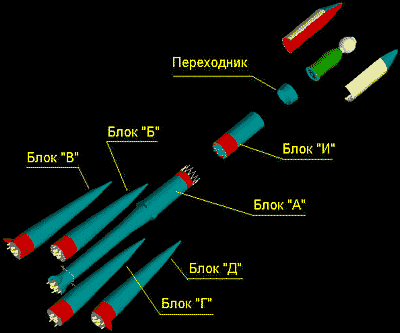

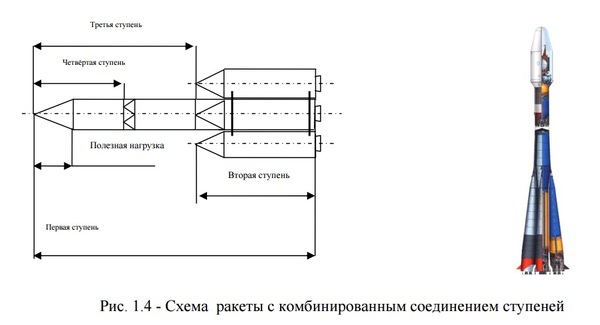

Ну а теперь к начинке. РН серии «Союз», как пример «Союз – У», «Союз – 2» или «Союз – ФГ» - это 3х ступенчатые ракеты – носители «выращенные» на семействе Р-7. Структурно – это РН с продольно-поперечным (комбинированным) сочленением ступеней. Почему именно так? Продольное (параллельное) сочленение имеют только первая (блоки Б, В, Г, Д) и вторая (блок А) ступени относительно друг друга. Сочленение второй и третьей (блок И) ступени выполнено тандемным (поперечным) способом, через ферму-переходник. Запуск двигателей первой и второй ступеней происходит на стартовом комплексе одновременно.

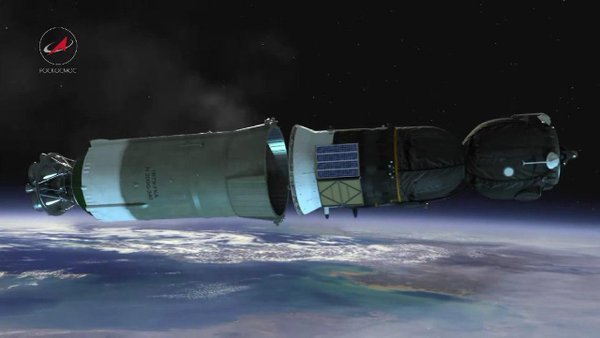

Рассмотрим пример вывода на орбиту ТМА-18 с помощью РН «Союз-ФГ».

После отрыва РН от стартового комплекса (контакт подъема) на 113 секунде полета происходит отделение двигательной установки системы аварийного спасения (САС).

После, на 118 секунде полета происходит отделение первой ступени от второй. Система отделения боковых блоков первой ступени заслуживает отдельного внимания.

Система состоит из верхнего узла связи бокового блока (Б. В, Г, Д) с центральным блоком (А). Узел представляет собой шаровою опору, которая передает усилие от бокового блока на центральный. Шаровая конструкция позволяет боковому блоку разворачиваться в узле связи, но при этом конструкция предотвращает вращения бокового блока по продольной оси. На шаровой опоре расположены по три (не точно) датчика отрыва шарнира. Датчик фиксирует смещение опоры в предел на 5 мм. Если опора смещается из узла связи более, чем на 5 мм, датчик подает команду в систему управления процессом отделения бокового блока.

На боковом блоке в верхней части бака окислителя выполнено реактивное сопло. Стравливание газа из бака наддува приводит к отведению носовой части бокового блока от центрального блока.

Ниже, почти в центральной части бокового блока выполнено реактивное сопло бака горючего, которое создает дополнительную тягу и отводит боковой блок от центрального.

В нижней части бокового блока выполнен замок силовых связей с центральным блоком РН, который собственно отделяет отработавшие боковые блоки.

Алгоритм работы системы отделения боковых блоков первой ступени выглядит так (может быть не совсем точно):

РН достигла заданной скорости (определяется программой управления) >

Система управления (СУ) подает команду снижения тяги маршевого двигателя бокового блока до 75% >

Отключение рулевой камеры и двигательной установки бокового блока >

Одновременно с командой от СУ на снижение и разрыв связи верхнего узла подается команда на замок нижних силовых связей (происходит освобождение хвостовой части бокового блока. Из-за небольшого эксцентриситета тяги маршевого двигателя бокового блока к верхнему узлу связи, происходит разворот бокового блока вверх) >

Подача команды на отключение маршевого двигателя бокового блока (тяга падает до уровня, при котором боковой блок начинает отставать от центрального, и носовая часть бокового блока, шаровая опора выходит из узла связи) >

Датчик фиксирует разрыв шарнира верхнего узла связи (в результате выхода шарнирной опоры из узла связи более, чем на 5мм) >

Подача команды на открытие реактивного сопла бака окислителя (носовая часть бокового блока отводится от центрального блока) >

Подача команды на открытие сопла бака горючего (создается дополнительная тяга, которая тормозит и разворачивает боковой блок).

И боковые блоки феерично уходят от РН и падают на землю.

По поводу того, что куда падает, и кто кому за это платит можно делать отдельный пост.

Далее на 157 секунде полета происходит отделение створок головного обтекателя, который защищает полезную нагрузку (КА) в нижних слоях атмосферы от перегрузок и разрушения, а также придает конструкции РН аэродинамическую обтекаемость, что очень важно в нижних слоях атмосферы.

Затем на 285 секунде подается команда на отделение второй ступени и на 287 секунде происходит отделение второй ступени от третей.

На 297 секунде происходит сброс хвостового отсека третей ступени и запуск двигателей третей ступени.

Затем на 524 секунде полета подается команда на отделение КА от третей ступени и на 528 секунде происходит само отделение (контакт отделения).

На протяжении всего полета РН в режиме реального времени на наземные пункты контроля поступают данные телеметрии РН. В настоящее время телеметрию РН принимают на комплекс МКА-9 с антенной «Ромашка»:

Небольшой отступ касательно САС. В советских и российских реалиях в случае возникновения аварии РН - выключаются двигатели и в степях Байконура ракета может падать, не рискуя нанести урон какому-либо населенному пункту. В США пуски выполняются из населённой местности, и в случае аварии необходимо быстро разрушить ракету для разделения ее на мелкие части.

Для этого на всех ракетах стоят специальные системы подрыва. Ненаправленные антенны готовы принять сигнал при любом положении вращающейся ракеты, а расположенные в нужных местах небольшие заряды взрывчатки эффективно ее разрушат. С земли же эта система контролируется с вот такого вот красавчика:

И того мы имеем:

РН серии «СОЮЗ» - трехступенчатые ракеты – носители.

Первая ступень – боковые блоки (Б,В,Г,Д);

Вторая ступень – центральный блок А;

Третья ступень – блок И.

Полезная нагрузка и дополнительные разгонные блоки для нее не являются ступенями РН.

В составе первой ступени у РН «Союз-ФГ» применяются двигатели РД 107А в количестве 4х штук на каждый блок.

Вторя ступень оснащена двигателями РД-108А

Третья ступень двигателем РД-0110.

Вывод КА на орбиту с помощью РН автоматический. На каждый полет составляется циклограмма полета, на основании которой строится программа полета РН и вносятся коррективы в систему управления.

И в заключение этого поста небольшая такая заминка. При СГАУ (Самарский Государственный Аэрокосмический Университет) в качестве методического материала применялось пособие (не знаю применяется ли сейчас) «Основы устройства ракет» в редакции гражданина Александра Ивановича Шулепова. Не имею ничего против данной методички, материал довольно неплохой, компактный, но есть там один интересный момент, а именно:

Методичка в качестве примера строения ракет приводит вот такие иллюстрации

То есть дает понять, что вся РН в данном случае на этапе старта с СК (стартовый комплекс) является первой ступенью, в состав первой ступени входят вторая и третья ступени. При том в качестве второй ступени выступают боковые блоки, которые априори «поджигаются» первыми. Но не суть.

В целом такой подход имеет место быть, если рассматривать РН, не как техническое устройство, а как процесс выведения полезного груза куда – либо. То есть в момент отрыва РН от СК она как процесс являет собой работу первой ступени, затем, после отделения боковых блоков она уже является второй ступенью. В этом случае такой подход к описанию РН можно применить, но никак не в случае, если РН рассматривается, как устройство, аппарат.

Ввиду этого, как я понял, в свет вышли студенты, которые теперь будут утверждать, что вся РН – это и есть первая ступень. Только вот как процесс РН в период ее вывода КА на орбиту не рассматривается, а рассматривается именно как устройство.

Диспетчер согласно циклограмме, рапортует строго какая ступень работает, какая отделилась, двигатели какой ступени работают в данный момент времени не забывая сообщать об параметрах систем РН в целом.

На этом, думаю, пост можно закрывать. В следующем посте предлагаю поболтать об системе зажигания ракетного двигателя, особенно разобрать систему зажигания «Союзов».

Ступени ракет - носителей или о сосисках по чуть-чуть.

Поболтаем немного о конструкции ракет космического назначения.

Будучи немного огорченным из-за брошенного камня в мой огород на тему "ступени ракеты-носителя" в посту http://pikabu.ru/story/otdelenie_bokovyikh_blokov_raketyinositelya_4358814#comment_69629676 заливаю сей пост.

Исключительно в познавательных целях.

Для начала: ракета-носитель (далее РН) являет собой многоступенчатый (состоит из нескольких частей) аппарат (ракету), который своим существованием обязан выводить полезную нагрузку в космическое пространство.

Каждая ступень ракеты - это по своей сути отдельная ракета, которая сочленена с другой ступенью (ракетой).

Почему "многоступенчатая" ракета-носитель? Просто потому, что одноступенчатой ракеты-носителя, способной доставить полезную нагрузку на орбиту пока не изобрели.

Имеются проекты одноступенчатых РН на стадии разработки, но в эксплуатацию проекты по запуску одноступенчатых ракет так и не поступили (пока что) по причине их крайне малой эффективности.

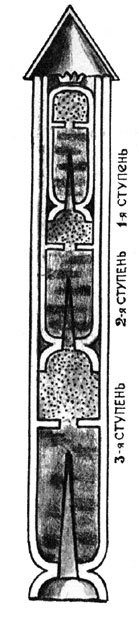

Идея применять многоступенчатые ракеты появилась довольно давно. В 1650 году была опубликована книга польского артиллериста Казимира Сименовича "Первая книга великого искусства артиллерии".

В книге опубликовано изображение видения многоступенчатой ракеты Казимиром. В качестве топлива применялся порох, сама ракета несла в начинке фейерверк)

Изобретение такой ракеты повлияло на дальнейшие развитие ракетостроения.

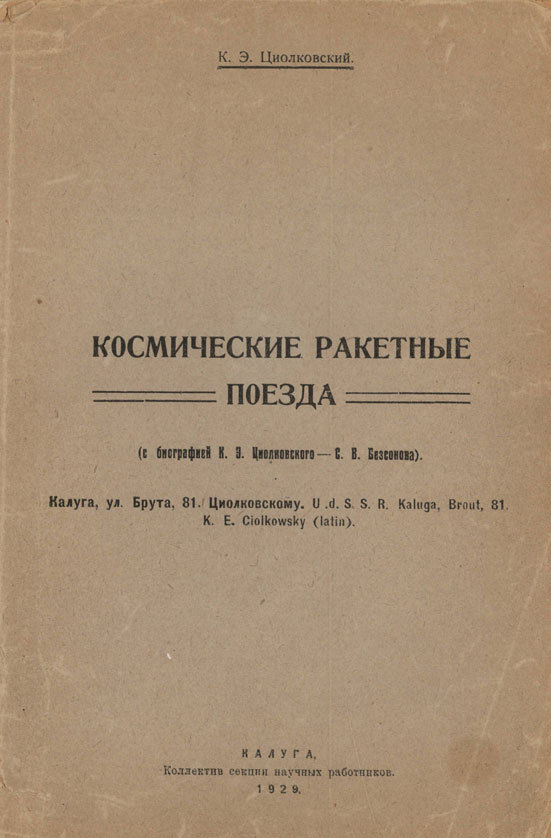

Позже в 1929 году Циолковский выпустит книгу под названием «Космические ракетные поезда», в которой рассуждал на темы применения многоступенчатых ракет в целях освоения космоса.

Термином космический поезд Эдуард Константинович назвал агрегат ракет, выполняющих разгон по земле, потом в воздухе и, наконец, в космическом пространстве. Поезд, составленный, например, из 5 ракет, ведется сначала первой - головной ракетой; по использовании ее горючего, она отцепляется на землю. Далее, таким же образом, начинает работать вторая, затем третья, четвертая и, наконец, пятая, скорость которой будет к тому времени достаточно велика, чтобы выйти в космическое пространство. Последовательность работы с головной ракеты вызывается стремлением заставить материалы ракет работать не на сжатие, а на растяжение, с которым легче бороться.

Логика применения многоступенчатых ракет очевидна и мысли Константина Эдуардовича были правильными.

Современные ракеты-носители работают именно по этому принципу с той разницей, что естественно по земле они, как поезд не разгоняются, а стартуют вертикально с стартового комплекса.

Первая ступень поднимает до определенной высоты и разгонят всю РН, по мере расхода топлива масса первой ступени снижается и после выгорания всего топлива происходит отделение первой ступени. Далее включаются двигатели второй ступени, и она дополнительно сообщает нужное ускорение уже разогнанной РН для вывода третей ступени на необходимую высоту и сообщения ей необходимой скорости, аналогично первой ступени, вторая так же отделяется от РН после расхода топлива. Третья ступень уже разгоняет космический аппарат и выводит его на орбиту. Это упрощенная схема вывода КА (космического аппарата) на орбиту. В ряде случае к КА дополнительно сочленяется разгонный модуль, который сообщит КА дополнительное ускорение при выводе на более высокую орбиту.

По принципу сочленения ступеней ракеты-носители разделяют на тандемные и пакетные.

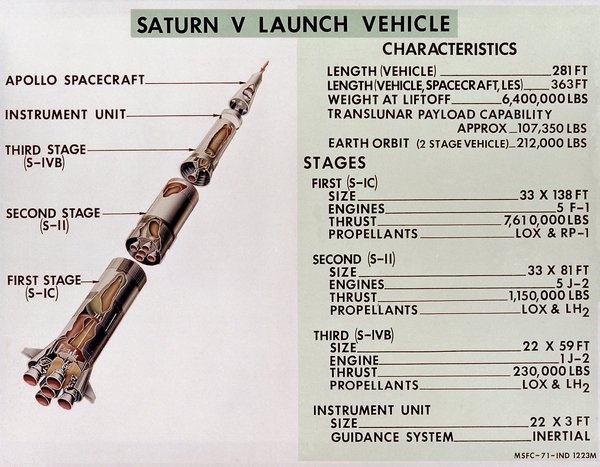

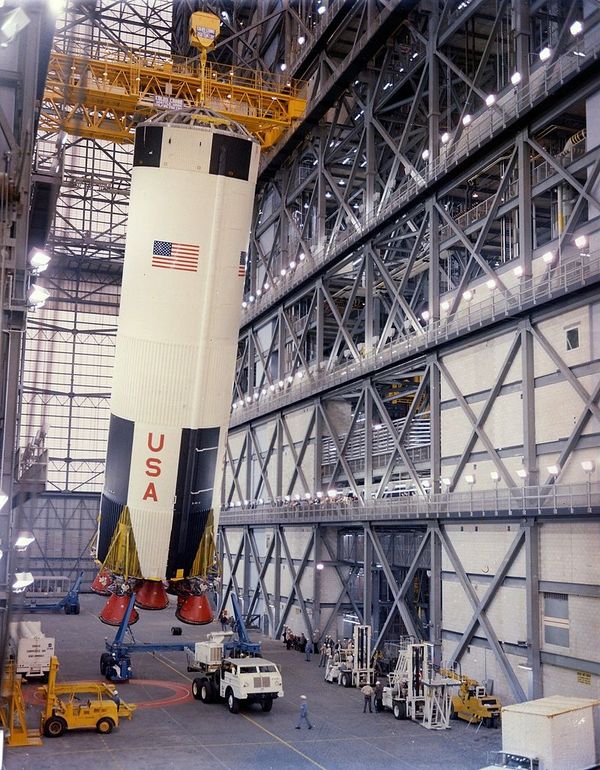

Тандемное сочленение – это последовательное соединение ступеней. Запуск двигателей ступеней происходит поочередно. В качестве одного из примеров выступает РН «SATURN-V», которая осуществляла «доставку» астронавтов модуля «Аполлон» на Луну.

Каждая ступень представляет собой отдельный блок – ракету. Запуск двигателей последующей ступени происходит только после отделения отработанной предшествующей ступени.

Всего ступени – 3. Не 4, ни 5, как часто думают многие, а именно 3 ступени и космический аппарат (КА) – «Аполлон».

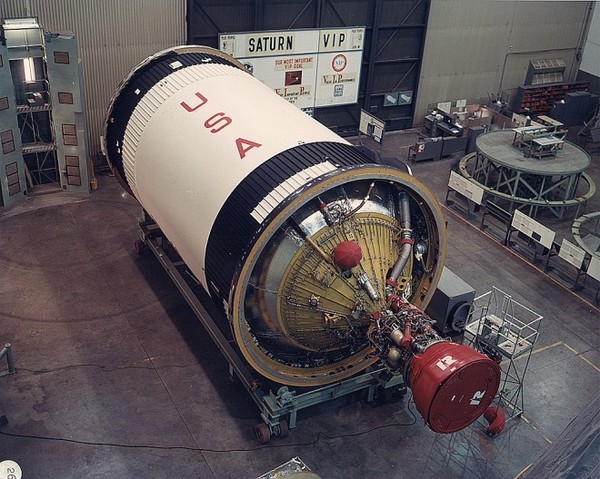

Первая ступень (S-IC) имела 5 двигателей F1 компании Rocketdyne. Сама ступень производилась компанией «Боинг» на заводе Michoud Assembly Facility в Новом Орлеане в штате Луизиана. Прогон в аэродинамической трубе проходил в Сиэтле. Ступень была создана конструкторами из Космического центра Маршала, ведущего центра НАСА.

Вторая ступень (S-II) производилась компанией North American Aviation. В движение ступень приводилась пятью двигателям J-2 от компании Rocketdyne на жидком водороде и кислороде. Сборка производилась в Сил-Бич в штате Калифорния.

Третья ступень (S-IVB) производилась компанией Douglas Aircraft в Хантингтон-Бич в Калифорнии. Как и на второй, здесь стоял двигатель J-2, но один. Он работал на тех же водороде и кислороде. Третья ступень умещалась в самолёт Pregnant Guppy, а две другие приходилось доставлять на мыс Канаверал по воде

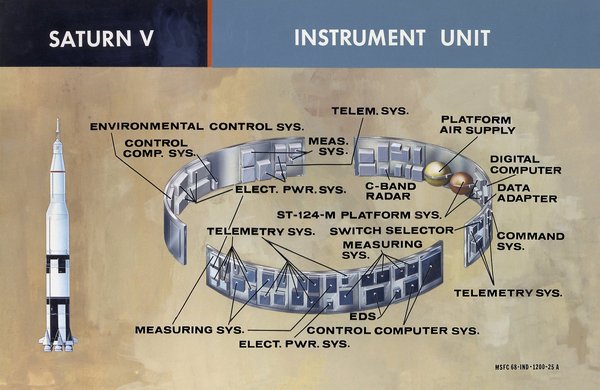

Полётом трёх ступеней управлял инструментальный модуль конструкции Космического центра Маршала и сборки IBM. Конструкторы решили разделить системы навигации корабля и ракеты по ряду причин. В их числе была надёжность. Решение спасло жизни: во время полёта «Аполлона-12» в ракету ударила молния. Компьютер «Аполлона» отключился, а «Сатурна-5» — нет.

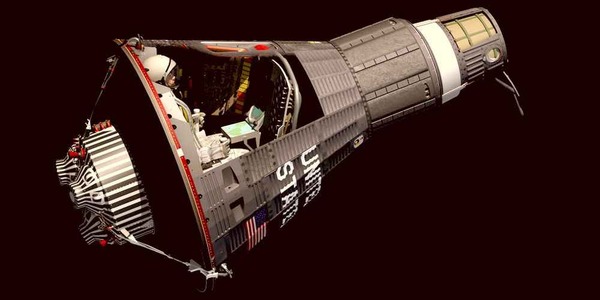

Космический аппарат "Аполлон" (Apollo)

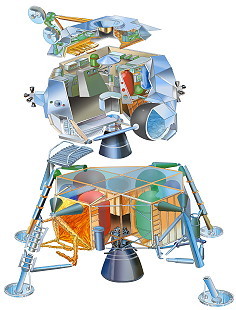

Сам же КА состоит из 3х основных частей:

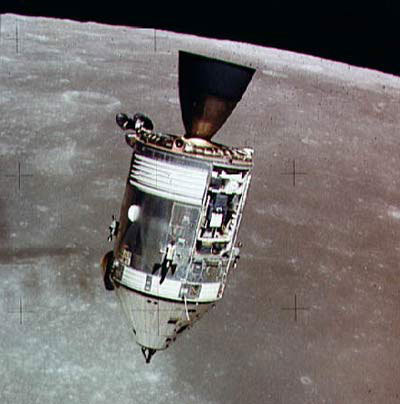

Командный модуль с системой аварийного спасения – возвращаемая капсула. Именно в ней находится экипаж весь полет, за исключением спуска на Луну и в нем возвращается на Землю.

Сервисный модуль – по своей сути это разгонный модуль, несет в себе двигатели, топливо, системы жизнеобеспечения. Осуществляет транспортировку КА до Луны и обратно. После отделения командного модуля сгорает в атмосфере.

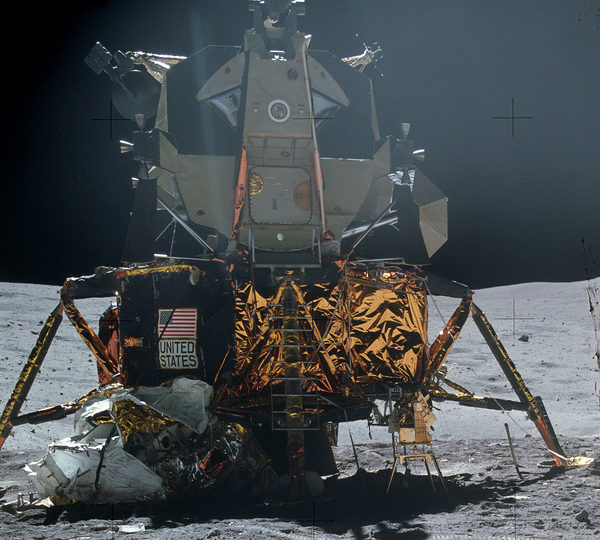

Лунный модуль – аппарат, спускаемый на поверхность Луны. При том сам лунный модуль состоит из двух ступеней. Посадочная/стартовая ступень – осуществляет спуск второй (взлетной) ступени на поверхность и возвращение ее на орбиту, где взлетная ступень стыкуется с сервисным модулем.

Продолжение поста размещаю в комментариях в течении 5 минут из-за лимита на картинки.

Стриж, который не коснулся неба.

Два дня назад мой кот занёс в дом птенца стрижа. Я птичку сразу забрал. На вид птенцу дней 30, крылья еще не подросли и летать не может. В остальном на вид здоровый, повреждений, что удивительно, нет, но точно не могу об этом знать - не специалист. Живу я в ёб...ой дыре, где нет орнитологов и 2-3 ветеринара на город, которые по функции являются торгашами. Погуглив материалы относительно содержания стрижей, мною было принято решение покормить его желтком куриного яйца.

Съел он мало, немного попил. Я соорудил ему коробку, постелил салфеток и положил пакетик теплоида (химический, сухой источник тепла). Коробку вынес на раму для кондиционера (на улицу, за окно кухни), что бы никто из усато-полосатых птичку не достал. На следующий день вид у птенца был уже не бодрый - истощение. Я весь день на работе, а кормить надо почти каждый час, не менее 6-7 раз.

Отложив идею с желтком взялся кормить его фаршем, а фарш оказался хрюшин. В общем сегодня птенец был уже совсем слабым, практически не двигался, спал. Девушка сегодня была дома и я попросил ее покормить птичку, птичка есть отказалась, выплевывала еду и воду, в результате вода попала в ноздри птенцу... итог стал фатальным - он погиб, буквально в течении 15 минут.

Сперва как-бы откашливался, потом начал дышать все реже и реже, потом началась агония и он умер. Он так и не смог полететь, он не видел того, для чего его создала природа.

Таким он был в первый день

Вот таким он стал из-за наших кривых рук и отсутствия мозга...

Вывод:

Если Вы живете в такой же дыре, как и я;

у Вас в городе нет специалистов;

Вы не в состоянии уделять ежечасно время птице;

у Вас нет возможности обеспечить птице необходимый рацион питания,

то не беритесь выхаживать птичку - не получится. Лучше сделайте то, что я посчитал не нормальным.

Если живете в многоэтажке, то постарайтесь забраться на крышу и подсунуть птенца в гнездо, стриж не шибко разделяет птенцов на свой, чужой. Птичку держите только в салфетке, перья для них - это жизнь.

Ну, а если вы проживаете в частном секторе, то не поленитесь просмотреть, где рядом тусуются птички, прогуляться и вернуть птичку в свою среду обитания, так у пернатого будет больше шансов выжить.

Что касается меня, то я не испытывал такого горя после смерти своей бабушки и деда, какое испытываю от смерти этого малого.

Берегите животных.

Ростелеком хочет денег, а потом еще и еще денег.

Всем доброго времени суток, дамы и господа. Ранее неоднократно наблюдал посты на пикабу о "борзости" компании "Ростелеком" и бам! Это случилось со мной. Мне пришло письмо "счастья" от этой самой компании. Так исторически сложилось, что в моей дыре (г.блаблабла, ЫтьЫТьЫТЬ обл.) другого оператора поставляющего услуги связи (интернет) нет и именно по этому эти господа ведут себя не совсем компетентно.

Мною с этой замечательной компанией 20 апреля 2015 года был заключен договор на оказание услуг связи (интернет) по адресу проживания "А". Несколькими месяцами спустя я переезжаю на адрес "Б" и заключаю другой договор от 21 августа (важно) 2015 года с аннулированием прежнего и погашением остаточной задолженности, но с сохранением прежнего номера лицевого счета (он же номер договора), допустим номер 111.

Я не сразу заметил, что в новом договоре указан прежний адрес "А", но монтеры добросовестно подключили заветный кабель жизни по адресу "Б" и собственноручно вручили мне новый договор.

Несколько месяцев спустя мне прилетает письмо, что я имею задолженность по номеру лицевого счета 222. Звоню оператору, выясняю, что на мое имя не оформлен более никакой другой номер, кроме 111. Продолжаю беззаботно юзать просторы инета, как вдруг мне звонят - "У вас задолженность по номеру 222" после долгого разговора и объяснений все возвращается на круги своя: оператор ростелекома рекомендовал выяснить и уточнить в ростелекоме о наличии еще одного номера лицевого счета. Звоню в call центр и уточняю - на мое имя не оформлен никакой другой номер, кроме 111.

Далее мне уже звонил представитель с Москвы и тут выясняется, что таки да, есть, вот оно! Еще один договор на мое имя и адрес "Б". Прошу разобраться, объясняю ситуацию, на что получаю ответ, что, мол все уладим - это ошибка, а вам нужно явиться в офис. Я даю понять, что явиться не могу в силу своей доблестной трудовой занятости и не добросовестного исполнения трудового графика местным филиалом. На этом и порешили, что они разберутся сами, а если не разберутся, то я подам в суд.

Наступило долгожданное спокойствие, как вдруг мне прилетает письмо с головного офиса от Етой самой компании, что они просят Мировой суд взыскать с меня 3170 рублей за неоплату услуг связи по номеру лицевого счета 333 (оппа).

Опять звоню оператору, мы выясняем, что действительно на мое имя оформлен договор по номеру 333 от 19 (вспоминаем "важно") августа, а номер 333 стал таким потому, что они изменили номера на двенадцатизначные (без уведомления) и снова рекомендуют идти в местный филиал. Переговоры с оператором записываются и поэтому я озвучил, что:

1. Я не имею на руках копию договора с номером 333 и я его не заключал.

2. Без моего уведомления меняется номер лицевого счета.

3. Я добросовестно оплачиваю услуги связи по номеру договора 111 и не знаю проблем.

4. Если этот казус не будет урегулирован миротворческими силами, то я подаю встречное заявление, так как эта ситуация не разрешается мирным путем не смотря на все мои ранее предъявленные объяснения.

И вот сижу, думаю: идти завтра сперва в филиал и говорить, чтобы аннулировали задолженность или сразу идти в прокуратуру писать заявление?

Прошу, дайте совет, пожалуйста.