Дань искреннего восхищения

Если вы небогаты, вам нет особой необходимости нравиться людям. Сердечные переживания и романтика — привилегия богачей, а не занятие для безработных. Удел бедняков — быть практичными и прозаичными. Лучше иметь гарантированный годовой доход, чем репутацию славного малого.

Таковы реалии современной жизни, но Хьюи Эрскин об их существовании даже не подозревал. Бедняга Хьюи! В интеллектуальном отношении он, скажем прямо, мало что собой представлял. За всю свою жизнь он не произнес ни одного остроумного или хотя бы ядовитого слова. Зато у него была удивительно привлекательная внешность — каштановые волнистые волосы, ясно очерченный профиль, серые глаза. Он пользовался большой популярностью в обществе, причем не только женском, но и мужском. У него были все достоинства, кроме единственного — умения делать деньги.

Отец оставил ему в наследство свою кавалерийскую саблю и 15-томную «Историю Пиренейской войны» [Пиренейская война (1804–1814) – война между Францией, с одной стороны, и Испанией, Португалией и Англией, с другой]. Саблю Хьюи повесил над зеркалом, а 15-томник поставил на книжную полку между «Справочником Раффа» [справочник по конному спорту; содержит информацию о скачках, жокеях, известных скаковых лошадях и т. п. Издается ежегодно, начиная с 1842 г.] и «Журналом Бейли» [содержит информацию об охотничьих обществах и крупных охотничьих экспедициях]. Ну, а жить ему приходилось на двести фунтов в год, которые выделяла ему на содержание его старая тетушка.

За что он только ни брался! Полгода пытался играть на бирже, но разве место легкокрылой бабочке среди быков и медведей? Немногим дольше занимался он торговлей чаем, но в один прекрасный день почувствовал, что сыт по горло сушонгом и пеко [высшие сорта китайского чая]. Тогда он попробовал себя на продаже сухого хереса, однако и это у него не пошло — уж слишком сухим был херес. Кончилось тем, что он и вовсе оказался не у дел — обаятельный, ни к чему не пригодный молодой человек с прекрасным профилем и без определенных занятий.

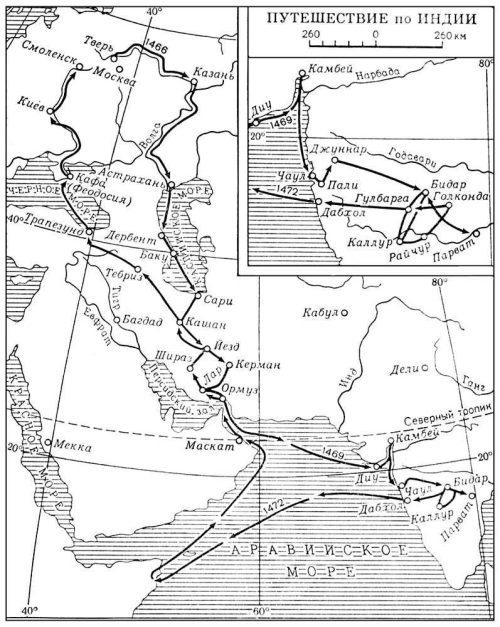

Вдобавок ко всему он влюбился. Его избранница, которую звали Лора Мертон, была дочерью отставного полковника, чей характер и пищеварение безнадежно испортились еще в Индии. Лора просто-таки боготворила Хьюи, а он готов был целовать кончики шнурков ее туфель. Во всем Лондоне не нашлось бы красивее пары, чем Лора с Хьюи, но и беднее их никого б не нашлось. Полковник очень тепло относился к Хьюи, однако о помолвке и слышать не хотел.

— Приходи ко мне, мой мальчик, когда на твоем личном счету будет не меньше десяти тысяч фунтов, — вот тогда и поговорим, — любил повторять он. Хьюи от этих слов страшно мрачнел и отправлялся за утешением к Лоре.

В одно прекрасное утро, направляясь в Холланд-Парк [парк в Уэст-Энде (западной фешенебельной части Лондона); в прошлом частная усадьба], где жили Мертоны, Хьюи решил заглянуть по пути к своему лучшему другу Алану Тревору. Тревор был живописцем, хотя, конечно, в наши дни живописцем считает себя чуть ли не каждый. Но Тревор был не просто живописцем, а настоящим художником, а значит, принадлежал к категории, представители которой встречаются крайне редко. Внешне он производил впечатление странного и грубоватого человека; лицо его усеивали веснушки, во все стороны торчала рыжая, всклокоченная борода. Но стоило ему взять в руку кисть, как он тут же преображался во вдохновенного мастера, автора картин, пользующихся огромным успехом и спросом. Нужно сказать, что Хьюи с первых же дней их знакомства очаровал его своим обаянием.

— Художнику стoит общаться лишь с теми, кто красив и в то же время bête, [глупый (фр.)]- любил повторять он. — Когда на таких людей смотришь, отдыхает твой глаз, а когда с ними беседуешь, отдыхает твой мозг. Мужчины-денди и женщины-душки — вот кому принадлежит мир или, по крайней мере, должен был бы принадлежать.

Со временем, познакомившись с Хьюи поближе, он стал относиться к нему с еще большей симпатией, распознав в нем натуру отзывчивую, жизнерадостную и широкую, и Хьюи получил право беспрепятственного entrée [вход, доступ (фр.)] в его студию в любое время дня и ночи.

Хьюи застал своего друга за работой: Тревор наносил завершающие мазки на холст, изображающий в натуральную величину нищего. Портрет был просто-таки превосходен. Сам нищий стоял на возвышении в углу студии. Это был высохший, жалкого вида старик, лицо которого напоминало сморщенный, желтый пергамент. С его плеч свисала изодранная накидка из коричневой мешковины, а его грубые ботинки были залатаны во многих местах. Одной рукой он опирался на сучковатую палку, а в другой, протянутой за милостыней, держал бесформенную, видавшую виды шляпу.

— Какой великолепный типаж! — проговорил шепотом Хьюи, обмениваясь с другом рукопожатием.

— Великолепный типаж, говоришь? — громогласно отозвался Тревор. — Да, это уж точно! Не каждый день попадаются подобные экземпляры. Trouvaille, mon cher! [Настоящая находка, мой друг! (фр.)] Просто-таки оживший веласкесовский персонаж! Бог ты мой, представляю, какую гравюру сделал бы из него Рембрандт!

— Бедный старик! — произнес Хьюи. — До чего же несчастным он выглядит! Хотя вы, художники, наверное, думаете, что, не будь у него такого лица, ему не на что было бы жить?

— Разумеется, — ответил Тревор. — Кому, скажи мне, нужен нищий со счастливым лицом?!

— Интересно, сколько платят натурщику за позирование? — спросил Хьюи, удобно устраиваясь на диване.

— Один шиллинг в час.

— Ну, а ты, Алан, — сколько ты получаешь за картину?

— За эту, например, мне заплатят две тысячи.

— Фунтов?

— Ну что ты — гиней! [ходившая до 1813 года золотая монета, равная 21 шиллингу, тогда как фунт равнялся 20 шиллингам. Свое название получила потому, что первоначально чеканилась из золота, привозимого из Гвинеи. До денежной реформы 1971 г. гинея применялась как условная единица при исчислении гонораров, оценке картин, скаковых лошадей и т. п.] Художники, поэты и врачи всегда получают в гинеях.

— Если хочешь знать мое мнение, натурщики должны получать не за час, а в виде процента от выручки за картину, — сказал, рассмеявшись, Хьюи. — Они ведь работают не меньше, чем ты.

— Не говори ерунды! Возьми хотя бы нанесение красок на холст — да это же адский труд! А попробуй простоять целый день у мольберта! Тебе, конечно, легко говорить, но можешь поверить мне, Хьюи, — бывают моменты, когда начинаешь думать, что работа на ниве искусства мало чем отличается от тяжелейшего физического труда. Ладно, хватит болтать — мне нужно сосредоточиться. А ты кури себе и помалкивай.

Спустя какое-то время в студии появился слуга с сообщением, что пришел мастер-багетчик — поговорить с Тревором насчет рамы для новой картины.

— Не убегай, Хьюи, — сказал художник, направляясь к двери. — Я ненадолго.

Нищий, пользуясь отсутствием Тревора, тут же опустился на деревянную скамейку, стоявшую за его спиной. Старик выглядел таким несчастным и одиноким, что сердце Хьюи пронзила острая жалость и он, сунув руку в карман, стал на ощупь определять, сколько у него денег. Оказалось, всего лишь один соверен [золотая монета в 1 фунт стерлингов; чеканилась до 1917 г.] и несколько медных монет.

«Бедный старик, — подумал Хьюи, — ему этот золотой гораздо нужнее, чем мне. Но если я отдам ему последние деньги, мне целые две недели придется обходиться без кеба [в Англии: одноконный наемный экипаж]».

Он прошел в другой конец студии и вложил соверен в руку нищему.

Старик встрепенулся, и по его увядшим губам пробежала слабая улыбка.

— Спасибо, сэр, — пробормотал он, — большое спасибо.

В этот момент вошел Тревор, и Хьюи, слегка краснея за свой поступок, вскоре откланялся. Остальную часть дня он провел с Лорой, которая с премилым видом пожурила его за расточительность. Домой он возвращался пешком.

Вечером, около одиннадцати, он отправился в клуб «Палитра» и нашел в курительной комнате Тревора, в одиночестве попивавшего рейнвейн с сельтерской.

— Ну как, Алан, удалось закончить картину? — спросил он, закуривая.

— И закончить, и вставить в раму, мой мальчик, — ответил Тревор. — Кстати, поздравляю: ты, можно сказать, покорил старика натурщика. Я вынужден был во всех подробностях рассказать ему о тебе — и кто ты такой, и где живешь, и чему равен твой доход, и каковы твои перспективы…

— А это значит, мой дорогой Алан, — прервал его Хьюи, — что, когда я приду домой, он, скорее всего, будет поджидать меня у подъезда. Но я надеюсь, ты шутишь. Хотя, конечно, жаль старика. Мне бы очень хотелось хоть чем-то ему помочь. Это просто ужасно, что есть такие несчастные люди. У меня дoма горы старых вещей — так, может быть, он что-то подберет для себя, как ты думаешь, Алан? А то его лохмотья совсем разлезаются.

— Но он выглядит в них просто великолепно, — возразил Тревор. — Во фраке он не представлял бы для меня как художника ни малейшего интереса. То, что ты называешь лохмотьями, я называю романтическим убранством, а то, что для тебя нищенский вид, для меня живописный облик. Но я все равно скажу ему о твоем предложении.

— До чего же вы, художники, бессердечные люди, — серьезным тоном произнес Хьюи.

— Сердце художника — у него в голове, а не в груди, — ответил Тревор. — Да и, кроме того, мы, живописцы, должны изображать мир таким, каков он есть, а не стараться его переделывать. А chacun son métier [пусть каждый занимается своим делом (фр.)]. Ты лучше скажи мне, как там Лора. Старика она очень заинтересовала.

— Неужели ты рассказывал ему и о ней? — ужаснулся Хьюи.

— Разумеется. Теперь он знает и о непреклонном полковнике, и о его красавице дочери, и о десяти тысячах фунтов.

— То есть ты хочешь сказать, что посвятил его во все подробности моей личной жизни?! — воскликнул Хьюи, и лицо его покраснело от возмущения.

— Мой дорогой друг, — улыбнулся Тревор, — да будет тебе известно, что этот старый нищий, как ты его называешь, — один из самых богатых людей в Европе. Он мог бы хоть завтра купить весь Лондон и при этом не превысил бы кредит своего текущего счета в банке. У него в каждой столице по дому, он ест с золотой посуды и может при желании помешать России начать войну, если той вздумается вдруг воевать.

— Только не рассказывай мне сказки! — воскликнул Хьюи.

— Какие там сказки! — убеждал его Тревор. — Ведь старый натурщик, которого ты видел у меня сегодня, — это не кто иной, как барон Хаусберг. Он покупает все мои картины, и мы с ним большие друзья, а где-то с месяц назад он заказал мне портрет нищего, для которого захотел позировать сам. Que voulez-vous? La fantaisie d’un millionnaire! [Что тут поделаешь? Прихоть миллионера! (фр.)] Должен признать, что он выглядел потрясающе в этом своем рубище, хотя вернее будет сказать — в моем рубище, ибо это один из старых костюмов, привезенных мной из Испании.

— Барон Хаусберг! — с ужасом вскричал Хьюи. — Бог ты мой! Я ведь подал ему милостыню — соверен!

И он опустился в кресло, всем своим видом выражая отчаяние.

— Ты дал ему соверен? — удивленно переспросил Тревор и разразился неудержимым хохотом. — Так знай, мой мальчик, тебе больше никогда не видать своего соверена. Son affaire c’est l’argent des autres. [Он делает свои деньги на деньгах других людей (фр.)]

— Мог бы меня и предупредить, Алан, — с укоризной произнес Хьюи. — Неужели ты не понимаешь, что выставил меня совершеннейшим идиотом?

— Ну, начнем с того, Хьюи, — отвечал Тревор, — что мне и в голову не могло прийти, что ты начнешь раздавать столь щедрые милостыни. Я мог бы еще понять, если б ты решил подарить хорошенькой натурщице поцелуй, но чтобы дарить безобразному натурщику целый соверен — нет, этого я представить себе не мог! И потом нужно учесть, что меня сегодня ни для кого не было дома, и, когда ты неожиданно ворвался ко мне в мастерскую, я не знал, как мне быть — ведь Хаусбергу могло бы не понравиться, если бы я назвал его имя. Ты ведь сам понимаешь — барон, что называется, был не в полном параде.

— Каким же кретином он, должно быть, меня считает! — досадливо поморщился Хьюи.

— Напротив, — возразил Тревор. — Ты ему очень понравился, и весь остаток сеанса его не покидало хорошее настроение; он то и дело потирал свои старческие, сморщенные руки и тихонько посмеивался. Мне было невдомек, почему он вдруг заинтересовался тобой, и вот теперь я наконец понимаю. Он, должно быть, вложит твой соверен в какое-нибудь выгодное дельце и каждые полгода будет выплачивать тебе проценты. А за обедом сможет рассказывать своим гостям презабавную историю о том, как был принят за нищего.

— Ну почему мне так не везет?! — сокрушенно проговорил Хьюи. — Ладно, пойду-ка я лучше домой и лягу спать. Только прошу тебя, Алан, никому об этом ни слова. А то как я покажусь на людях?

— Не говори чепухи, Хьюи! Твой поступок лишь делает честь твоей щедрой, филантропической натуре. И не торопись уходить. Посиди, покури, и можешь сколько угодно говорить о своей Лоре.

Но Хьюи не дал себя уговорить и, выйдя из клуба, отправился пешком домой, оставив Алана Тревора в развеселом расположении духа.

На следующее утро, когда он сидел за завтраком, слуга подал ему визитную карточку, на которой было написано: «Мсье Густав Наден, de la part de [по поручению (фр.)] мсье барона Хаусберга».

«Должно быть, пришел выслушать мои извинения», — подумал Хьюи и велел слуге проводить посетителя наверх.

Вскоре в комнату вошел пожилой седоватый джентльмен в очках с золотой оправой и проговорил с легким французским акцентом:

— Имею ли я честь разговаривать с мсье Эрскином?

Хьюи встал и учтиво поклонился.

— Я пришел по поручению барона Хаусберга, — продолжал посетитель. — Барон.

— Прошу вас, сэр, — передайте барону мои искреннейшие извинения, — пробормотал запинаясь Хьюи.

— Барон, — слегка улыбнувшись, продолжал старый джентльмен, — попросил передать вам это письмо.

И он протянул Хьюи запечатанный конверт. На конверте было написано: «Свадебный подарок Хью Эрскину и Лоре Мертон от старого нищего», а внутрь конверта был вложен чек на десять тысяч фунтов стерлингов.

Шафером на их свадьбе был Алан Тревор; присутствовал и барон, который произнес за праздничным столом целую речь в честь жениха и невесты.

— Образцовый натурщик, — заметил Алан, — это величайшая редкость, но если он к тому же и образцовый миллионер — это уж совсем уникальный случай!