Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.

— Козьма Прутков

Нашу жизнь сопровождает такое важное явление как «язык жизненных обстоятельств». В процессе своей жизни человек оказывается в разных обстоятельствах, которые соответствуют его нравственному состоянию и смыслу его желаний или намерений. Попадание в такие обстоятельства можно рассматривать как язык, с помощью которого человеку «сообщают» о правильности или неправильного его пути: подтверждают правоту или указывают на ошибки. Но кто «сообщает»? Верующему человеку можно сказать, что сообщения эти делает Бог, человеку с воззрениями агностика можно сказать, что некая непознаваемая сила может таким образом вмешиваться в жизнь людей… и кто-то из них даже не станет этого отрицать. Материалисту может потребоваться более сложное объяснение с научных позиций, но и такое можно предложить, хотя это и гораздо труднее. Каждый человек при желании имеет возможность убедиться в существовании такого языка и интерпретировать его по-своему, поэтому цель данной статьи – не доказывать наличие языка жизненных обстоятельств, а объяснить разницу между двумя принципиально разными видами сообщений, передаваемых на нём человеку.

Есть обстоятельства, призванные научить человека новым навыкам в процессе их преодоления, а есть обстоятельства, призванные ограничить человека от совершения ошибки или исправить направление его развития. Первые мы будем называть испытаниями, а вторые предупреждениями. Внешне их отличить очень трудно, потому что и те, и другие (как это кажется внешне) ограничивают человека и мешают ему что-то сделать напрямую. Так в чём же принципиальная разница? В последнее время я часто слышу этот вопрос и сейчас выскажу своё субъективное мнение на этот счёт. Ещё раз: я выражу своё субъективное мнение. Оно может не совпадать с вашим не только потому, что у нас разный жизненный опыт, но и потому, что сам язык жизненных обстоятельств сугубо индивидуален и какие-либо явления для одного человека могут означать совершенно иное для другого.

Отчего вообще возникает такой вопрос? Дело в том, что люди в своей жизни часто сталкиваются с трудностями, но некоторые трудности преодолеваются успешно, а некоторые нет, принося неудобства или даже страдания. От этого возникает ощущение, что какие-то жизненные обстоятельства призваны человека воспитать и сделать в чём-то сильнее, а другие – остановить от совершения серьёзной ошибки, но совершенно не ясно поначалу, как отличить одно от другого. Поэтому часто люди начинают упорствовать и добиваться своего любой ценой, думая, что идут правильной дорогой, а затем выясняется, что они потратили силы зря. Когда следует продолжать бороться за свои желания, а когда, напротив, нужно остановиться и что-то переосмыслить?

Так как же их различать?

Ответ и прост, и сложен одновременно. Прост, потому что он вытекает из определения ситуации, а сложен, потому что он не является «волшебной кнопкой», на которую можно нажать и на волшебном экране сразу будет виден ответ. Кроме того, знание правильного ответа не даст вам сразу умение «не лету» делать необходимые различия. Не верите? Давайте проверим.

Вот он, правильный ответ. Испытание – это обстоятельство, смысл появления которого в вашей жизни состоит в том, чтобы воспитать в вас некоторое полезное качество, необходимое для достижения поставленной вами цели, а предупреждение – это обстоятельство, смысл появления которого вашей жизни состоит в том, чтобы увести вас в сторону от вашей исходной цели. Из этих определений следует: если возникшее перед вами препятствие требует воспитания полезного качества и выясняется, что такое качество необходимо для достижение вашей цели, то это испытание, а если возникшее перед вами препятствие указывает на ошибочной вашей цели, то это предупреждение. Как видите, всё очень просто в теории… да не так оно просто на практике.

Чтобы понять, нужно подумать. И, важно, сама необходимость усиленного мышления для определения разницы между испытанием и предупреждением является частью самой проблемы, с которой столкнулся человек. Осмысление ситуации – это целенаправленный процесс, который является неизбежной частью самой ситуации. Это ключевое свойство является важной частью любых социальных процессов… Итак, вот вы уже смирились с тем, что «подумать» – это часть решения любой проблемы. И иногда о проблеме действительно нужно лишь подумать, даже не делая ничего сверх этого – и она будет решена. Завершив лирическое отступление в этом абзаце, перехожу к делу.

Как можно интерпретировать определение?

Итак, вы хотите чего-то, но жизненные обстоятельства ставят перед вами препятствие. Первое, на что следует смотреть – ваша цель. Раз препятствие возникло, значит, возможно, вы плохо видите цель. Нужно полностью и чётко сформулировать свою цель, то есть то, чего вы хотите добиться и, главное, зачем. Иногда цель не одна, а есть вектор целей, в данном случае это не важно, а важно хорошо представлять себе: ЧТО вы хотите и ЗАЧЕМ. Оказывается, что далеко не так просто понять себя самого и большинство современных людей часто не знают о том, что они делают и зачем, они обманывают себя и сами верят в этот обман, не желая признаваться в том, чего хотят на самом деле. Особенно опасна здесь так называемая «рационализация» своих поступков: когда человек знает (или догадывается), что делает глупость, но очень и очень хорошо обосновал своё право делать её.

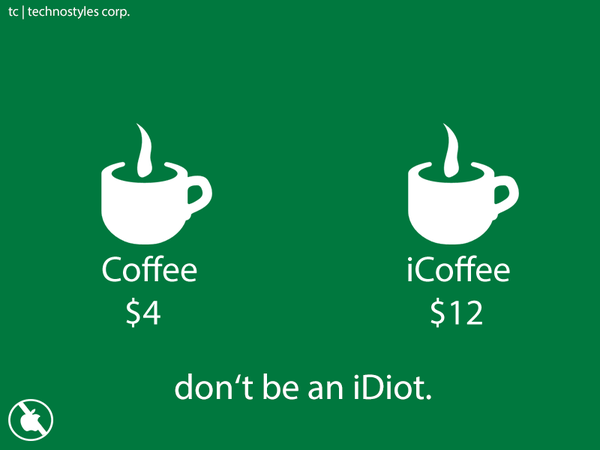

Например, какой-нибудь потребитель очень хочет iPhone, ему страшно хочется купить его и обладать им, не смотря на то, что рынок предлагает в 3, 4 и даже 10 раз более дешёвые варианты мобильных устройств. Зная это, зная и то, что деньги можно потратить с большей пользой, человек начинает придумывать рационализацию своего желания: там есть эксклюзивные iOS-приложения (хотя аналоги всех этих «фишек» есть и на других смартфонах, а многое из этой «кухни» не нужно вообще в принципе), что такой телефон делает человека уникальным (это уже не так, так как подобная игрушка есть у многих, отчего оригинальность теряется)… в общем, причин можно отыскать много (даже слышал такую чушь, как «яблочко на задней панели красивое»), сути это не меняет – человек просто обманывает себя, он хочет вещь по другой причине, но не называет её (есть забавное видео (3,5 минуты) на эту тему: на английском и на русском, но с матами). Я тоже не буду её называть, сами догадайтесь. Другой пример: человеку нужна новая машина, а то старая уже 3 года откатала, гарантия закончилась, «что-то там барахлит» и «двигатель перестал тянуть» и т. д. Причина же в другом, тоже сами подумайте. Нет, я вовсе не говорю о том, что в редких случаях причина действительно обоснована, но в большинстве случаев это дешёвая рационализация и самообман. Итак, остальные примеры рационализации придумайте сами – я гарантирую, что в вашей жизни они есть.

Зачем я рассказал про рационализацию? Затем, что это одна из причин, по которой человек не может правильно определить цель и мотив своего же собственного поведения и почему он часто делает то, что не имеет разумного смысла. Человеку нужно свою цель понимать ясно и с полной уверенностью. Если человек хочет iPhone потому, что «у всех подружек уже такой» и «так я буду больше похожа на элитную девочку», то он должен так и формулировать ответ на вопрос «зачем?». Если человек хочет новую машину вместо старой потому что «запарился я с этим ведром с гвоздями» или «столько мелких поломок уже накопилось, что проще продать и купить новую», то именно так и нужно формулировать мысль.

Правильно объяснить свой собственный мотив – это большая проблема, но если не сделать этого, вы не поймёте разницу между испытанием и предупреждением.

Далее, допустим, вы научились грамотно видеть цель и честно объяснять самому себе свою мотивацию. Второй шаг – определить степень согласованности вашей цели и цели вашего существования. Да, это кажется жестокой шуткой, но это не шутка, а вполне реальное правило. Цель жизни любого человека (кратко): развитие себя и окружающего мира. Верующему проще понять иную трактовку (смысл тот же): быть наместником Бога на Земле. Материалисту будет проще выразить данную мысль через объективную необходимость материи в самопознании и через тот факт, что человеческий прогресс на Земле – это один из шагов на пути к этому самопознанию. Да, я знаю, что вопрос смысла жизни материалист (и атеист) не ставит (как и вопрос смысла двери или самовара), но самого смысла жизни, который у него всё равно есть, это не меняет :).

Каждый человек свободен сам определять цель своей жизни более конкретно, чем я назвал в предыдущем абзаце. Просто сказать «развивать себя и окружающий мир» – это будет слишком абстрактно. То, как это выражается у каждого человека – это сугубо индивидуально и тесно завязано на его творческом и генетически-обусловленном потенциале, и потом это не тема данной статьи.

Так вот, как бы человек не определил свой смысл жизни, его цель может быть согласованной или может идти вразрез с этим смыслом. В первом случае проблема на пути к цели скорее всего будет испытанием, а во втором – предупреждением. Но не обязательно, потому что есть ещё кое-что, о чём нужно подумать.

Третье, что нужно сделать – определить степень согласованности своего смысла жизни со смыслом существования Вселенной или с Высшей Целью (называйте кому как нравится). Высшая Цель – это не конкретное понятие, это идея, включающая в себя некую бесконечно далекую цель для человека, которой нужно следовать, чтобы оставаться в русле гармоничного развития Вселенной в целом. Верующему человеку более понятной будет фраза: следовать Божьему Промыслу. Материалисту эту мысль надо понимать иначе, а именно, как необходимость следовать объективным закономерностям развития материи в процессе её самопознания.

Далее всё просто: если цель человека согласуется с его смыслом жизни, а смысл этот согласуется с направлением развития Вселенной (согласуется с Божьим Промыслом), то возникающее перед человеком препятствие – это испытание. Если что-то с чем-то не согласуется, то это предупреждение.

При этом надо понимать, что согласование своей жизни с общим замыслом Вселенной определить не так просто. В качестве примера можно указать на одну забавную особенность людей, которая почему-то не учитывается ими при попытках такого согласования. Эта особенность – их ответ на вопрос КАК. То есть то, КАК человек будет добиваться своей цели – это важнейшая часть любого дела. И будь цель предельно правильной, будь ваша жизнь предельно праведной, если вы добиваетесь этой благой цели неправильными методами – вы моментально нарушаете гармонию развития Вселенной. И чем сильнее вы это делаете, тем больнее будет отдача. Понять, правильно ли вы добиваетесь своей цели можно только после того, как найдёте правильный ответ на вопрос о том, может ли цель оправдывать средства, и если может, то в каких случаях. Правильный для вас ответ может вас удивить, но свой ответ я не буду сообщать в этой статье. Подобных рассогласований в самых неожиданных местах у человека могут быть десятки, и он может их не замечать. Ведь согласитесь, пока я не сообщил вам о том, что важен ещё и метод достижения цели, вы наверняка об этом не думали. Думайте… думайте как можно больше самостоятельно, потому я гораздо больше сейчас умалчиваю, чем сообщаю, причём я делаю это специально.

Зачем нужны испытания и предупреждения?

Испытание необходимо для того, чтобы в процессе его преодоления человек получил новую способность или новое качество, которое будет необходимо ему для достижения цели. Простейший и примитивный пример: чтобы стать учёным, в подавляющем большинстве случаев нужно «отсидеть» 9-10 лет в университете (бакалавр, магистр, аспирант), это препятствие является испытанием, пройдя которое человек получает знания, опыт, методологию познания и ряд качеств, необходимых для учёного. Нельзя просто так взять, и стать учёным, нужно пройти некоторую подготовку и только пройдя её получить возможность заниматься наукой. Не пройдя эту школу, не справишься с наукой. Я не спорю, что есть иные пути, но они доступны не многим и в них всё равно есть свои испытания. Если человек добивается формального статуса учёного иначе (покупает диплом, например, а затем взятками пробирается «наверх»), то вся его деятельность будет совершенно ненаучной и никакой науки он в итоге не получит. Другой простейший примитивный пример: человек кушает слишком много сладкого, со временем у него начинаются проблемы со здоровьем, сладкое начинает помимо удовольствия приносить физическую боль, эта боль усиливается, затем могут начаться физиологические изменения, диабет, ожирение – всё это следующие друг за другом предупреждения о том, что человек явно занят не тем, чем следовало бы. Возможно, гедонист, или эпикуреец, возразит мне, что поедание сладкого прекрасно согласуется с его смыслом жизни (у гедонистов смысл жизни – получать удовольствие), однако каким бы безупречным не было это обоснование и сама позиция товарища Эпикура в глазах гедонистов, данная позиция прямо противоречит общевселенскому смыслу. Разумеется, здесь я имею в виду вульгарные трактовки учения Эпикура, ведь если развивать мысль о получении удовольствия, то можно найти это удовольствие в упорном созидательном труде, а не в булочках с сахаром.

Косвенные признаки

К сожалению, далеко не каждый человек в состоянии выполнить даже первый шаг – правильно определить цели и мотивы своих поступков, что уж говорить о смысле жизни или о понимании Высшей Цели? Таким людям нужны поначалу иные критерии, с помощью которых можно отличить испытание от предупреждения. Эти критерии индивидуальны, но я могу предположить (только предположить), что для большинства людей почти надёжно будут работать следующие косвенные признаки.

Предупреждение чаще всего является болезненным и разрушительным. Любое предупреждение (в зависимости от меры воздействия на процесс самого человека), нарастает плавно. Сначала это что-то безобидное и просто неприятное, затем, если человек упорствует, предупреждение становится более явным и более болезненным, зачем ещё… и так далее, пока не произойдёт одно из двух наиболее вероятных событий: (1) «удар судьбы» будет настолько мощным, что человек наконец-то остановится (может быть даже умрёт), (2) человек всё-таки добьётся своего, но сильно об этом пожалеет впоследствии. Таким образом, предупреждение можно довольно быстро распознать по характеру его воздействия: характер этот угрожающий и болезненный. Но есть тонкость. Испытание тоже может быть болезненным, если цель испытания в том, чтобы человек научился преодолевать боль или смиряться с фактом неизбежного течения жизни. Например, рано или поздно у человека умирает кто-то из его старших родственников, например, родители. Это больно, но скорее всего это не предупреждение, а неизбежность, которую нужно понять, осмыслить и сделать выводы. Например, выводы о конечности собственной жизни со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Испытание в большинстве случаев довольно быстро и надёжно также можно определить по характеру его появления. Испытание не сопровождается какими-то болезненными методами ограничения (кроме исключений вроде того, что в предыдущем абзаце). Испытание обычно вообще не ограничивает человека, а лишь делает его стремление к цели более сложным. При этом (важно), когда человек движется к цели, преодолевая ограничения, ему приходит «помощь свыше». То есть обстоятельства складываются таким образом, что у человека раз за разом возникает удобный шанс сделать то, что он должен сделать, хоть это и будет для него трудно. Испытания проявляются гораздо труднее, поэтому сложнее привести удачный пример. Ну, скажем, рождение ребёнка. Семья может жить небогато и плохо, а вдруг (в силу сами знаете каких причин), женщина начинает ждать ребёнка. Делать ли аборт? Нет, не делать, потому что это испытание: если возьмёшь на себя ответственность за ребёнка и решишь, что пожертвуешь своими удовольствиями ради его воспитания, то помощь свыше всегда придёт в том или ином виде… это уже другой вопрос, хватит ли у человека нравственности распознать и принять эту помощь или не хватит, но подобная проблема не влияет на смысл испытания. С другой стороны, это же испытание может быть и предупреждением: этому человеку нет смысла совокупляться ради удовольствия, минуя исходную цель процесса (на самом деле это вообще весьма интересный вопрос – когда можно, а когда нельзя).

Итак, испытание всегда сопровождается многократной помощью окружающего мира, а ограничение – палками в колёса. Если научиться правильно отличать помощь от палок (а это, согласитесь, гораздо проще), то в большинстве случаев не будет никаких проблем отличить испытание от предупреждения.

Дополнительные размышления

Испытание и предупреждения вообще могут переходить одно в другое и всегда идут бок о бок друг с другом: достижение любой цели всегда порождает испытание, но отклонение при этом от Высшей Цели всегда порождает предупреждение. Нужно быть предельно внимательным к языку жизненных обстоятельств, чтобы вовремя распознавать фактор среды и при необходимости менять свою концепцию жизнеустройства.

И ещё одна важная мысль, которую нужно иметь в виду: язык жизненных обстоятельств индивидуален для каждого человека, при этом он всегда в точности соответствует уровню развития самого человека. То есть любой человек получает такие сообщения на языке жизненных обстоятельств, которые он способен правильно понять. Одним людям даются сложные подсказки, другим простые, но каждый получает то, в чём ему хватит способностей разобраться правильно. Каждому своё.

На всякий случай повторю ту же мысль с другого ракурса. Те вещи, которые можно делать одним людям, не обязательно можно делать другим. Поэтому нет смысла сокрушаться по поводу того, что «вон Ваня и Маша так делают и радуются, а когда я так делаю, всё плохо». Ваня и Маша находятся на другом уровне развития и имеют перед собой другие задачи. Они могут быть как значительно сложнее, так и значительно проще ваших и почти всегда это вас не касается. Идите своей дорогой и только своей.