Ржевский полигон. Репрессии

Наиболее мрачная страница из истории Ржевского полигона.

Можно по разному относиться к написанному, но нельзя отрицать того, что подобное в стране было.

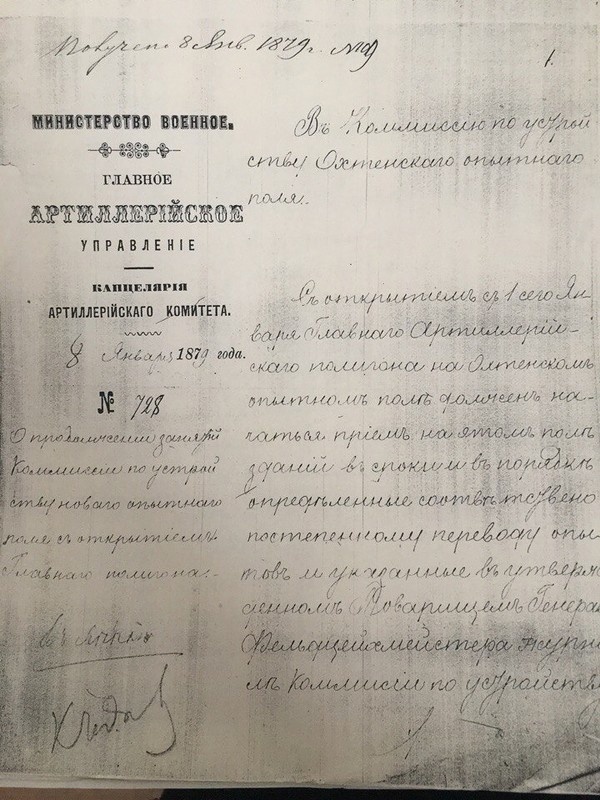

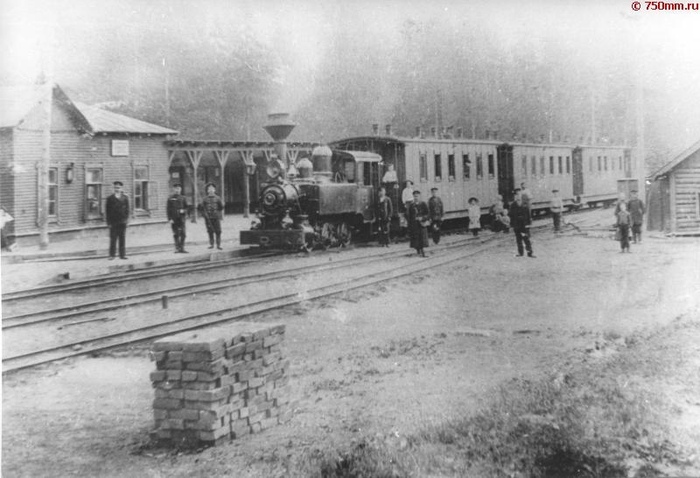

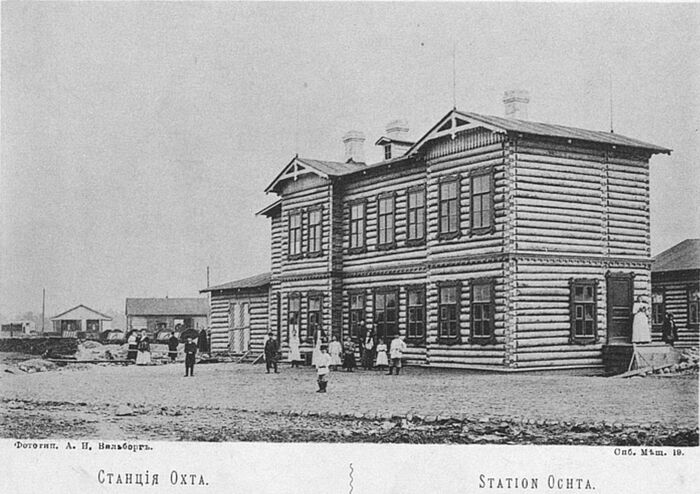

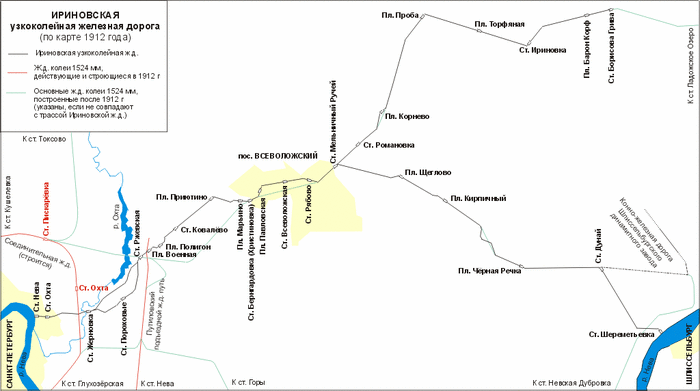

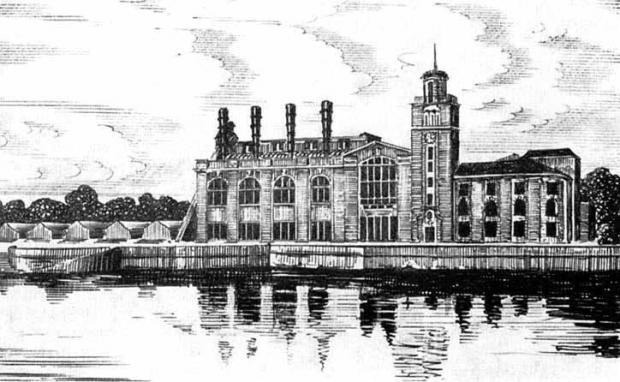

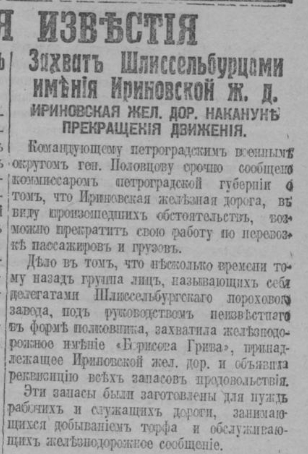

Так получилось, что случившаяся в 1917г. революция оставила большое грязное пятно на жизненном пути полигона. Имеются различные свидетельства, что Ржевский полигон был местом массовых расстрелов на протяжении 1918 – 1921-х гг.

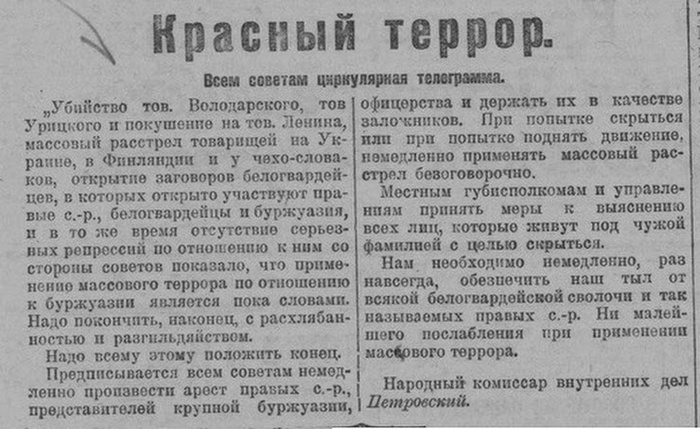

За эти 3 года в Петрограде прошло несколько волн расстрелов, среди которых можно выделить: «красный террор», расстрелы летом под наступление Юденича на Петроград, расстрел моряков восставшего Кронштадта и расстрелы по «делу Петроградской боевой организации».

Согласно некоторым источникам, в Петрограде в 1918 г. было расстреляно 1169 человек (за контрреволюционную деятельность 754 человека, в ходе «красного террора» 457 человек), в 1919 г. – 677 человек (из них за контрреволюцию 226 человек). За 1920 г. официальных сведений нет. В 1921 г. по делу Кронштадтского восстания было приговорено к расстрелу 2103 человека. Но эти цифры не учитывают так сказать «работы на местах», потому реальные цифры выше.

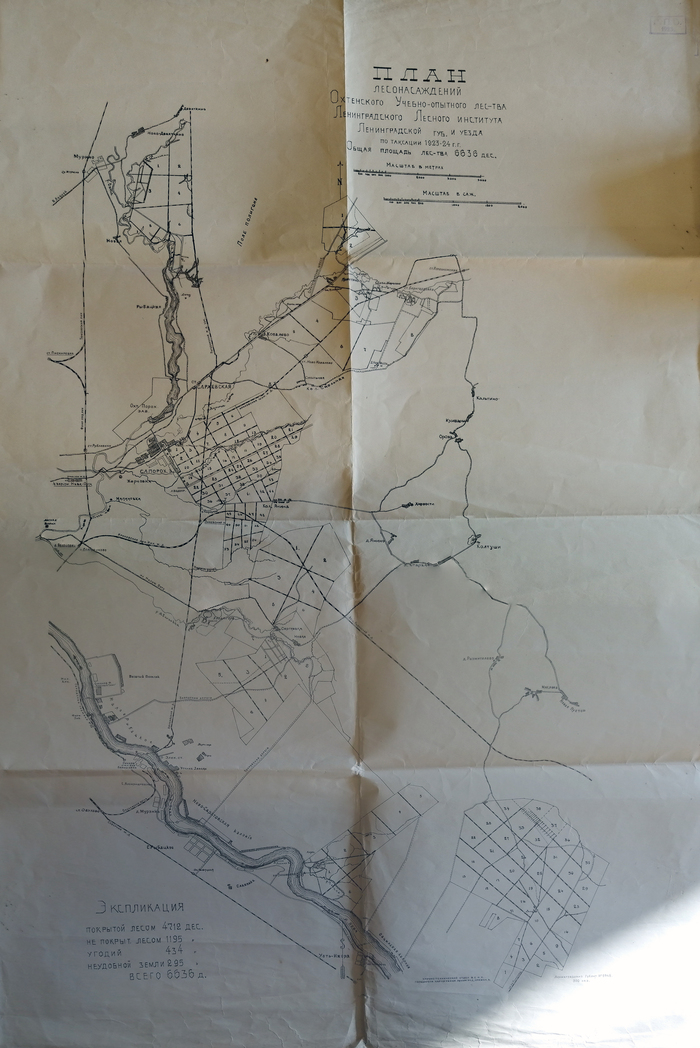

Так как расстрелы эти проходили в основном в строжайшей секретности, то места казней исследователям приходится искать, по большей части опираясь на воспоминания и свидетельства современников и доступный картографический материал.

Свидетельства о месте расстрелов того времени можно разделить на несколько групп. Первая группа – это свидетельства современников, обнаруживаемые в эмигрантских источниках. Они, по большей части, не противоречат друг другу:

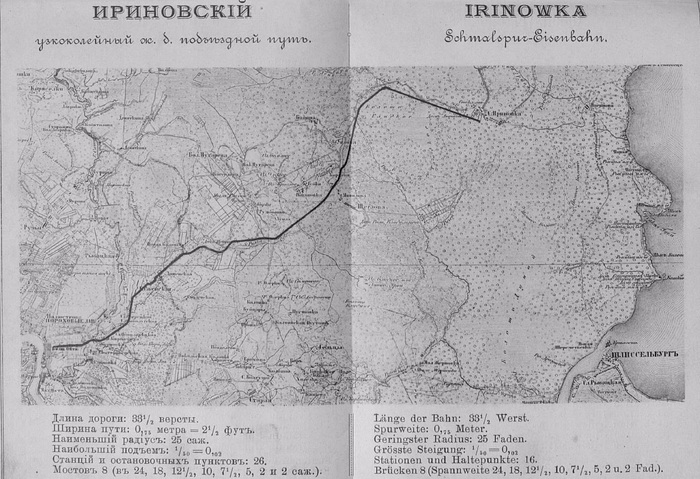

«Ночью разбудили его [фельдшера И.Н. Роптина], посадили в автомобиль и повезли на полигон по Ириновской железной дороге и заставили его, в качестве «медицинского персонала», присутствовать при расстрелах. «Понимаете ли, одних расстреливают, а другие уже голые у костра жмутся <...> женщины, мужчины, все вместе. Женщины еще мужчин «утешают».

Варшер Т.С. Виденное и пережитое (В Советской Росссии).

«Расстрел был произведен на одной из станций Ириновской железной дороги. Арестованных привезли на рассвете и заставили рыть яму. Когда яма была наполовину готова, приказано было всем раздеться. <...> Часть обреченных была насильно столкнута в яму, и по яме была открыта стрельба. На кучу тел была загнана, и остальная часть и убита тем же манером. После чего яма, где стонали живые и раненые, была засыпана землей».

Мельгунов С.П. Красный террор в России: 1918–1923.

«В три часа ночи из гаража чрезвычайки во двор Гороховой, 2, подается пятитонный грузовик <...> по списку скованных попарно выводят во двор и сажают в автомобиль. На закрытые борта грузового автомобиля тесным кольцом садятся вооруженные коммунары, машина трогается и катит на артиллерийский полигон на Ириновской железной дороге. Две легковые машины сопровождают грузовик с арестованными.

Зимою в 1921 г. расстрелы на артиллерийском полигоне Ириновской железной дороги прекратились, и арестованных стали отправлять на полигон Царского Села. На первом полигоне по Таганцевскому делу были расстреляны две крупные партии, одна в 61 человек, другая в 17 человек. На втором восемь человек».

Предположительно Б.П.Сильверсван

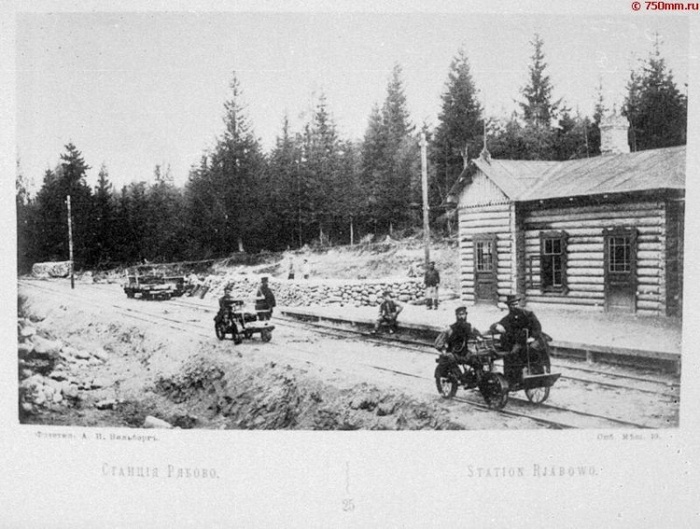

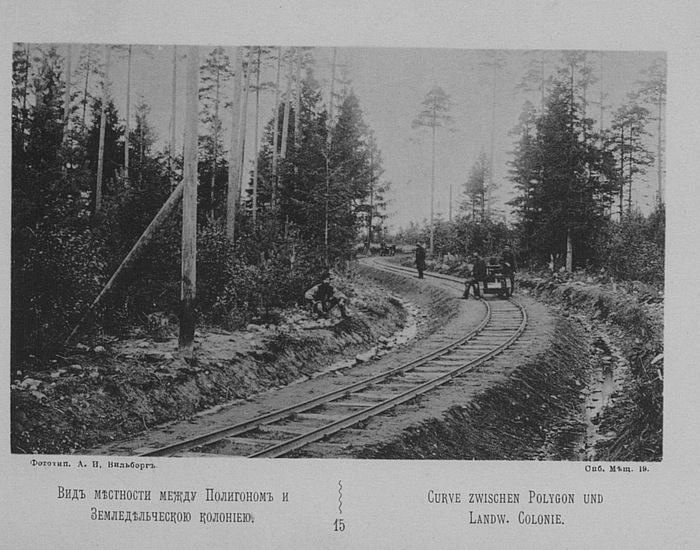

Эти свидетельства говорят о том, что место расстрела было на полигоне близ Ириновской железной дороги. Более всего под это описание подходит лесной участок Ржевского артиллерийского полигона, прилегающий к Рябовскому шоссе между бывшими станциями Ковалево и Приютино (Бывшими потому, как позднее линия жд стала проходить южнее). Этот лес представляется вероятным местом проведения казней, поскольку отделен от внешнего мира охраняемой внешней границей полигона, а от территории полигона изолирован долиной реки Лубьи.

Предполагаемое место расстрелов

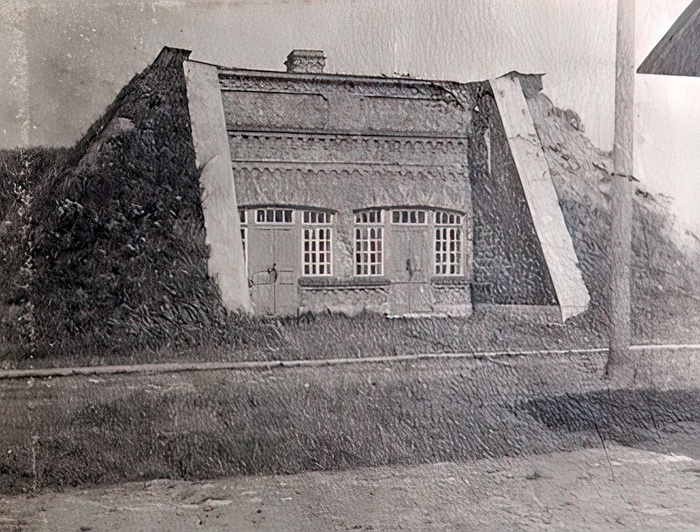

Данный участок леса был пустынным ещё и по той причине, что здесь находился обвалованный двухэтажный погреб, в котором хранили порох или снаряды. (Опыт Порохового завода говорил, что такие постройки лучше держать подальше от людей.) Указанное в воспоминаниях место расстрела предполагает поблизости некое помещение, где бы хранился инвентарь, и складировалась снятая одежда или же, возможно, оно использовалось как «накопитель» для временного размещения осужденных. Этим требованиям по расположению соответствуют и уединенный погреб, и караульное помещение перед ним. Подробнее о нем мы поговорим позже.

Расположение склада

Вторая группа имеющихся свидетельств – те, что собраны современными краеведами и поисковыми группами, собирающих сведения о жертвах репрессий и местах их казней. Сведения о том, что на полигоне велись расстрелы, доходили от жителей поселка Старое Ковалево и других близлежащих мест. Когда в середине 1990-х гг. начался поиск в этом районе, то в первую очередь группа «Поиск» поисковиков «Мемориала» опрашивала старожилов небольшой деревни Приютино, жителей Бернгардовки и Старого Ковалева.

Неопубликованные разыскания краеведа В. Фудалея, хранящиеся в архиве «Мемориала», суммируют свидетельства старожилов Ковалева и Ржевки. По этим свидетельствам, места расстрелов были: «в оврагах и на болотах между Ковалево и Приютино».

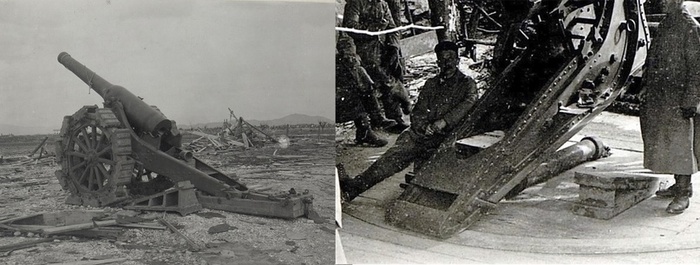

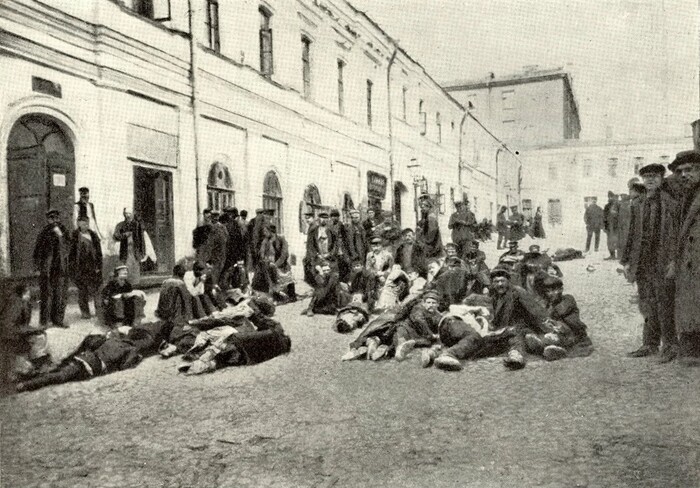

Раскопки жертв большевистского террора под Полтавой

Заслуживает упоминания свидетельство В.Т. Будько:

«Говорили старики о пороховом погребе у Приютино, что он был накопителем, т. е. туда привезут, а потом выводят на расстрел. Так он стоит до сих пор, это точно. Но ввязываться я в это дело не хочу».

По свидетельству же А.А. Богуцкой (со слов ее отца А.М. Чиркова, служившего в 1920-х гг. на полигоне), осужденных кронштадтских моряков привозили на машинах на артиллерийский полигон, затем их снова грузили на машины и увозили к месту расстрела, «вблизи Старого Ковалева». В данном случае местом расстрела служила территория южнее Рябовского шоссе, теперь отошедшая под Ковалевское кладбище.

Третья группа источников связана с поиском места захоронения Н.С. Гумилева и опирается на свидетельства его жены Анны Ахматовой:

«Их расстреляли близ Бернгардовки, по Ириновской дороге. У одних знакомых была прачка, а у той дочь – следователь. Она, то есть прачка, им рассказала и даже место указала со слов дочери. Туда пошли сразу, и была видна земля, утоптанная сапогами. А я узнала через 9 лет и туда поехала. Поляна, кривая маленькая сосна...».

Николай Гумилев, вместе с женой Анной Ахматовой и сыном Львом Гумилевым

С районом станции Бернгардовки, также со ссылкой на Ахматову, соотносит место расстрела Гумилева и А.С. Федоров. Но И.Н. Пунина, вспоминая поездку с Ахматовой на автомобиле, указывает район Пороховых:

«А.А. всегда четко говорила о смерти Николая Степановича 25 августа и считала, что место казни было на окраине города в стороне Пороховых. Она искала и помнила это направление, но точно и она не могла знать. Ей рассказал рабочий».

Имеется также свидетельство Л.В. Бермана, записанное В. Сажиным в 1974 г.: «По словам Бермана, через некоторое время ему передали просьбу Ахматовой помочь отыскать место казни: связи Лазаря Васильевича с автомобилистами-военными были известны, и надеялись, что он отыщет человека, который вел машину с приговоренными. Эти расчеты оправдались. Нашли шофера, он указал на так называемый Охтинский пустырь».

Под Охтинским пустырем современные исследователи понимают район деревни Бернгардовка, примыкающий к Охте. Все эти версии соотносят место казни с отрезком Ириновской железной дороги между станциями Охта и Бернгардовка (расстояние между которыми составляет 15 км), исключая его среднюю часть, примыкающую к Ржевскому артиллерийскому полигону, наиболее вероятному месту расстрела.

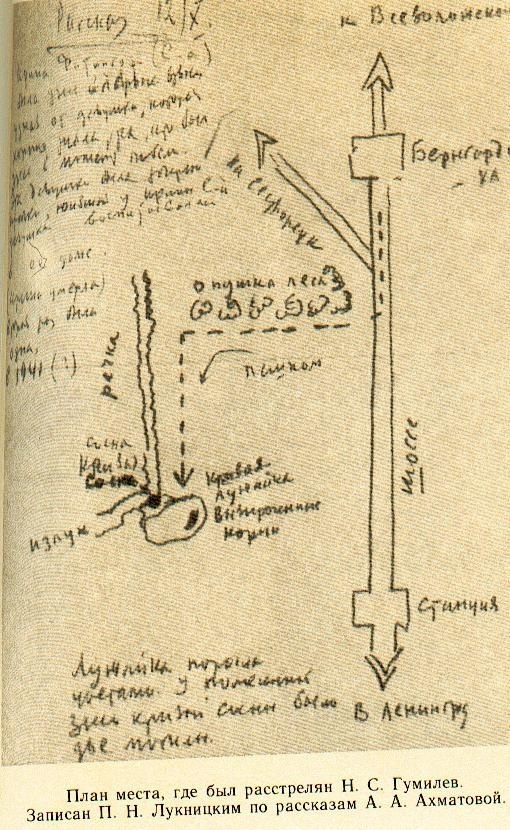

Однако истинное место расстрела осужденных по делу «Петроградской боевой организации» должно было находиться в районе обычного исполнения казней. Это место указал писатель П.Н. Лукницкий. Известен документ «План места, где был расстрелян Н.С. Гумилев. Записан П.Н. Лукницким по рассказам А.А. Ахматовой»

Согласно ему поэт погиб в нескольких десятках метрах от железнодорожной станции на берегу реки Лубья, рядом с мостом.

Впрочем, ряд историков сомневается в правильной идентификации места, предполагая, что расстрелы производились в нескольких километрах от Бернгардовки у порохового погреба на Ржевском артиллерийском полигоне, близ которого также протекает река Лубья и близ которого в те годы проходила Ириновская железная дорога.

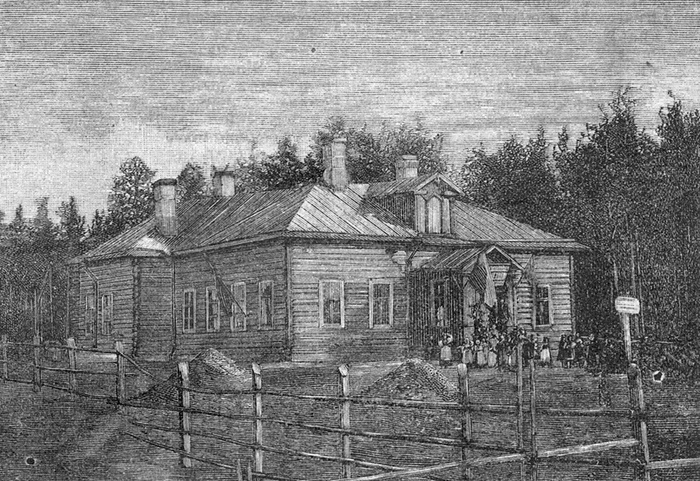

Сегодня по левой стороне Рябовского шоссе (Дороги жизни), между его 3-м и 4-м километром, в глубину Ковалевского леса (местности, примыкающей к не существующей деревне Старое Ковалево, вблизи от Ириновской железной дороги) отходит неасфальтированная дорожка в 150 – 200 м от шоссе. Здесь стоит солидное здание из красного кирпича, с трех сторон окруженное высоким валом. При взгляде вплотную, видно, что здание сохранило только стены без крыши. Но если войти в ворота, то оказывается, что стены – внешние, а примерно на расстоянии метра-полутора от этих стен внутри поднимаются еще стены. Там кое-где сохранились остатки деревянных полок или нар. С внешней стороны эта постройка окружена высоким земляным рвом.

Это здание и называют пороховым погребом, упомянутым в воспоминаниях эмигрантов. Группа «Поиск» (Г.Ф. Филиппов, М.С. Пушницкий, С. Рощин, Л. Лемберик, В. Кроменков) за несколько сезонов примерно определила район захоронений. В результате поисков она обнаружила в одном месте 4 простреленных черепа и останки, кое-где даже остатки одежды, в другом месте – 8. Это примерно в 100 метрах от «накопителя». Именно это место сейчас принято считать местом расстрела участников «Петроградской боевой организации» (ПБО).

Дорога по которой вели на расстрел

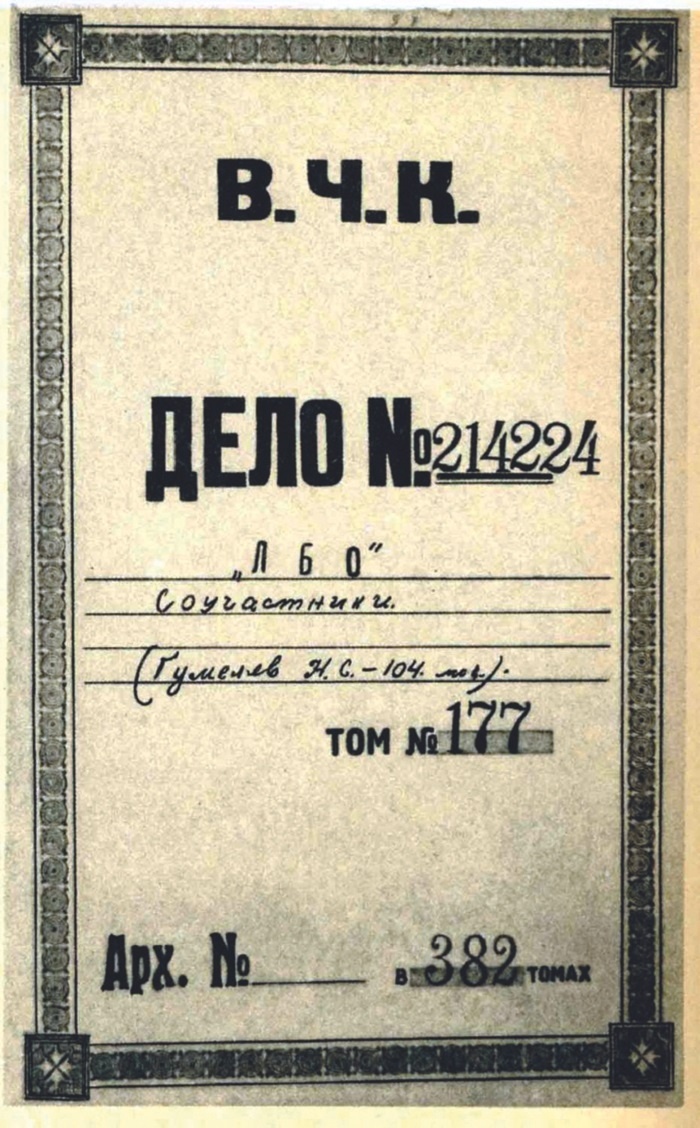

Если вкратце, то ПБО, это организация, которая была против режима большевиков и якобы готовившая переворот в стране. Вопрос о том так ли это было, либо же дело было сфабриковано актуален по сей день.

Тем не менее по постановлению Президиума ПетроЧК от 24.08.1921 в Ковалевском лесу на территории Ржевского артиллерийского полигона был расстрелян 61 человек (дата расстрела неизвестна, днем памяти принято считать 25 августа, поименный список расстрелянных был опубликован 1 сентября в «Петроградской правде»). По постановлению 3.10.1921 там же были расстреляны еще 34 человека. Остальных приговорили к тюремному заключению, принудительным работам и ссылке.

Среди расстрелянных были доцент В.Н. Таганцев, профессор Н.И. Лазаревский, Г.Г. Максимов и М.М. Тихвинский, поэт Н.С. Гумилев, скульптор С.А. Ухтомский, геолог В.М. Козловский и др. На место расстрела и захоронений в Ковалевском лесу 25 августа 2001 г. установили памятный знак.

В 1992 году все осуждённые по делу «Петроградской боевой организации» (ПБО) были реабилитированы и дело признано сфабрикованным, однако в 1990-х годах были введены в научный оборот документы, подтверждающие существование организации.

Как известно, большевики были ярыми противниками церкви и вели курс на атеизм. По этой причине в стране было снесено или перестроено большое количество религиозных построек и убито множество церковнослужителей. Считается, что здесь, в лесу за Пороховыми, примыкающем к Ириновской железной дороге, был погребен расстрелянный в 1922 г. митрополит Петроградский Вениамин (Казанский), архимандрит Сергий (Шеин), профессор кафедры уголовного права Петроградского университета Ю.П. Новицкий и юрисконсульт Александро-Невской лавры И.М. Ковшаров.

Митрополит Петроградский Вениамин в суде

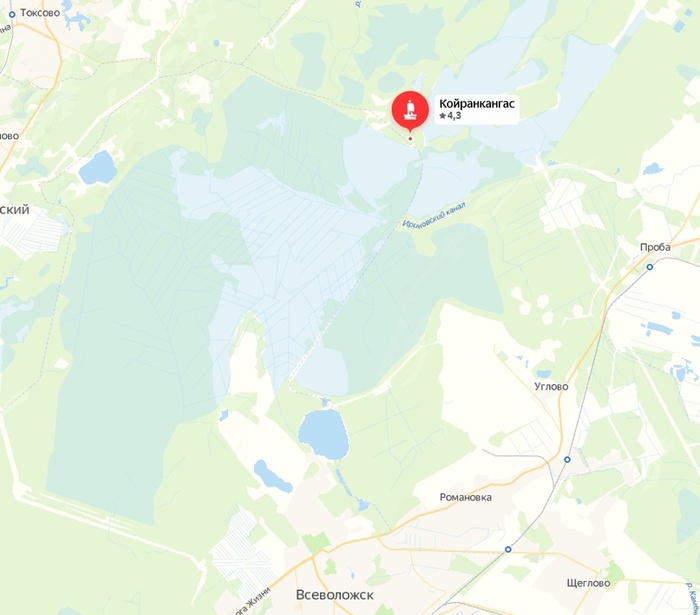

Расстрелы на Ржевке продолжались и позже в конце 1920-х, и в 1930-х гг., – вплоть до «Большого террора» 1937 – 1938 гг. Но они, видимо, были перенесены вглубь полигона (в район пустоши Койранкангас и другие места). На участке полигона, в районе Койранкангаса, ближе к Токсово, между Токсово и Кавголово, ранее располагались финские деревни Киурумяки и Конкколово.

Иван Иванович Федоров, бывший житель Киурумяки, помнит, как вместе с другими детьми он бегал смотреть на расстрелянных «буржуев». По сведениям Федорова, в Хельсинки о расстрелах на Койранкангасе даже вышла книга «Огни Питера», написанная уроженцем Конкколово Юхани Конкка. Герой книги – финский юноша из этой деревни, однажды летней ночью 1919 г. возвращаясь с танцев, услышал выстрелы со стороны Койранкангаса и увидел два удаляющихся по дороге автофургона. На следующее утро он пошел на пустошь, где нашел небрежно присыпанный песком окоп, откуда торчала чья-то рука и ступня. А потом он наткнулся на окровавленного человека. Раненый оказался петроградским профессором. В книге подробно описана история его спасения и бегства в Финляндию вместе с героем повествования.

Юхани писал, что траншеи на Койранкангасе были выкопаны в 1919 г., на случай каких-то боев, потом заброшены, но ненадолго. Чекисты решили использовать их под могилы. Место удобное: дорога из Питера была накатана, можно привозить людей прямо к краю ям. К тому же легкие, песчаные почвы «кангаса» хорошо брались лопатой. Легче, чем тяжелый грунт в районе поселка Ковалево, близ Ириновской железной дороги, где расстрелы производились вначале.

Здесь, по-видимому, массовые захоронения происходили и в более позднее время, вплоть до 1930-х гг. Но перед Финской войной в 1939 и 1942 гг. население окрестных деревень Киурумяки и Конкколово было депортировано на север Якутии. Вернувшиеся же в 1960-х гг. из ссылки очевидцы свидетельствуют о довоенных расстрелах 1920 – 1930-х гг. Они запомнили колонны грузовиков с выключенными фарами, в кузовах которых были видны люди. Позже из-за сосен доносились выстрелы.

«Году в 1929-м или 1930-м я с другими детьми пасла коров на Койранкангасе. Вдруг коровы страшно замычали. Мы обнаружили в кустах яму, в ней много трупов. Взрослые обратились в токсовскую милицию, но там им посоветовали не соваться не в свое дело. С тех пор мы, дети, стали наблюдать за этим местом. Вечерами приезжала машина, очень часто, почти каждый день, и слышались выстрелы»

(Анна Айрикайнен).

«Примерно в 1935 – 1936 годах я с другими подростками обнаружил в кустах у дороги, ведущей из Токсова во Всеволожск, торчащие из земли черепа и кости. Со стороны Всеволожска к этому месту часто подъезжали машины. Из деревни был слышен звук выстрелов и виден свет фар. Все взрослые в деревне хорошо знали о месте расстрелов, но детям старались не говорить» (Давид Пелконен).

Табличка в Койранкангасе на месте расстрелов

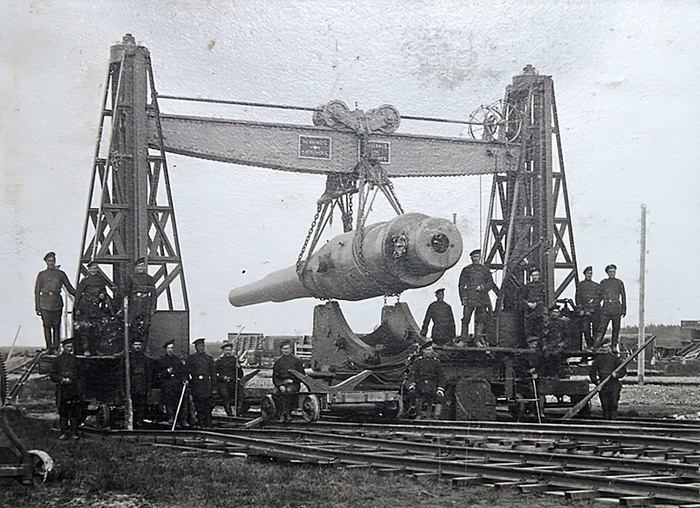

Отметился полигон и более мягкими методами репрессий. В 1930-е – 1940-е гг. с Ржевским полигоном связана деятельность репрессированных конструкторов. Так 20 апреля 1938 г. был издан приказ народного комиссара внутренних дел СССР об организации ОТБ УНКВД (ОКБ-172) по Ленинградской области (по факту бюро существовало еще до того). В Положении об ОКБ УНКВД Ленинградской области говорилось:

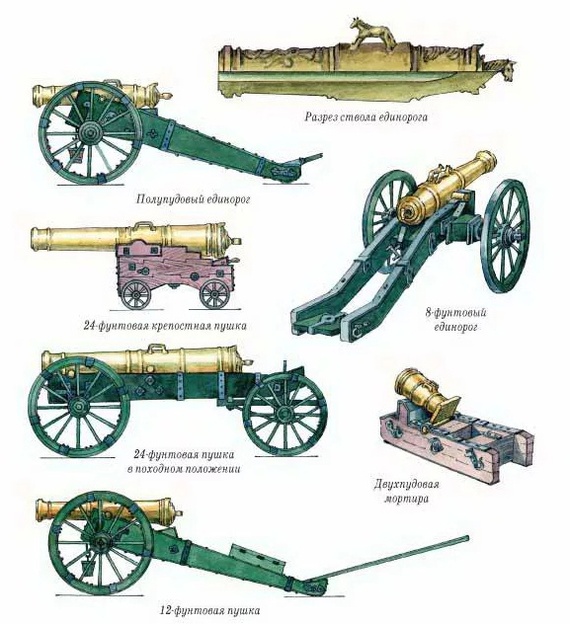

«ОТБ УНКВД Ленинградской области организовано в целях всемерного использования заключенных специалистов для выполнения специальных конструкторских работ оборонного значения. Основной задачей ОТБ является устранение выявленных конструкторских дефектов в морских и береговых артиллерийских системах, изготовленных по чертежам ленинградского завода «Большевик», а также разработка проектов и рабочих чертежей новых артиллерийских систем и модернизация систем, состоящих на вооружении флота и береговой обороны».

Первыми сотрудниками ОТБ были арестованные инженеры закола «Большевик» (разгром, устроенный на «Большевике», по-видимому, и инициировал создание бюро). Позже трудовой коллектив этой «шарашки» пополнялся арестованными математиками, механиками, инженерами, среди которых было много крупных специалистов. Среди них были такие конструкторы как Виктор Леонидович Бродский (строитель крейсера «Киров»), Эдуард Эдуардович Папмель, Антоний Северинович Точинский, Александр Лазаревич Константинов; математики профессора Андрей Митрофанович Журавский и Николай Сергеевич Кошляков, арестованные по известному блокадному делу № 555, и др.

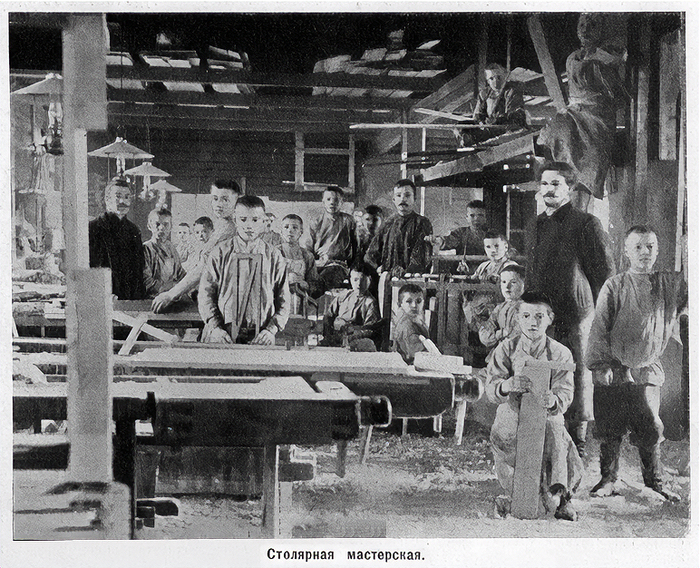

Разработка ОТБ 76-мм полковая пушка образца 1943 г

Ведущим конструктором ОТБ с самого начала его работы был Сергей Иванович Лодкин, бывший конструктор Балтийского завода и ЛМЗ, арестованный в 1933 г. Он был обвинен в передаче сведений о ВМФ СССР чешской разведке, приговорен к 10 годам заключения и отправлен на строительство Беломоро-Балтийского канала. Он катал тачку в Пиндушах, заработал туберкулез, а в 1937 г. был привезен в Ленинград, в ОТБ, где возглавил работу по проектированию двухорудийной 130-мм башенной артиллерийской установки (Б-2-ЛМ), о которой говорилось выше. Полигонные испытания разработок ОТБ проводились на Ржевском полигоне.

По воспоминаниям бывших сотрудников ОТБ, заключенных специалистов под конвоем привозили для проведения испытаний на полигон, инженеры шли на полигон, а конвой оставался ждать их у дверей (у заключенных «шпионов» допуск на полигон был, а у комсомольцев конвоя – нет).

Ржевский полигон по сей день считается действующим, что мешает поисковикам «Мемориала» локализовать местонахождение расстрельных ям, установить памятные знаки, придать месту статус мемориального кладбища. Единственное место в Петербурге, куда могут придти репрессированные и их родственники – Соловецкий камень на Троицкой площади.

«Кто лежит в могиле,

Слышит дивный звон,

Самых белых лилий

Чует запах он».

(Н. Гумилев, «Утешение», июнь 1917 г.)

Мой канал в телеге : https://t.me/alturistspb