Как работает историческая лингвистика-4: верифицируемость, предсказательная сила и ларингальная теория

Периодически приходится сталкиваться с людьми, которые не понимают, как работает историческая лингвистика (и другие исторические дисциплины), но зато убеждены, что это не настоящая наука. Зачастую в примитивной картине мира таких товарищей учёные делятся на умничек-технарей и глупеньких гуманитариев, бессмысленных и бестолковых.

Нередко разговор в таких случаях упирается в такие вещи как эксперимент, верифицируемость и предсказательная сила. Упрощённо говоря, верифицируемость – это то, насколько гипотеза соответствует имеющимся фактам. Полностью соответствует – хорошая гипотеза, берём. Не полностью – плохая, отбрасываем. Предсказательная сила – способность делать на основе теории правильные прогнозы. Скажем, существование Нептуна и Плутона было сначала предсказано математически, а лишь затем эти небесные тела были обнаружены в телескоп.

Очевидно, что требовать от исторических разделов наук экспериментов, прогнозов и предсказаний можно лишь в очень и очень ограниченных пределах. И это относится, разумеется, не только к лингвистике, но и вполне себе к физике.

Тем не менее, иногда ввод в научный оборот нового материала позволяет узнать, насколько хорошо имеющиеся теории к этому материалу готовы. Сегодня я расскажу, как археологические открытия помогли проверить лингвистическую гипотезу, выведенную на кончике пера.

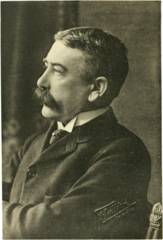

Жил в XIX веке швейцарец Фердинанд де Соссюр, который известен прежде всего своим вкладом в общее языкознание, однако отметился он и в сравнительно-исторической лингвистике. В 1878 году, когда ему был всего 21 год, он написал работу «Мемуар о первоначальной системе гласных в индоевропейских языках».

Чтобы понять, о чём он пишет в этом труде, надо ознакомиться с понятием аблаута. Я уже упоминал об этом явлении в своём посте о ложке, сегодня нам придётся остановиться на нём поподробнее.

Аблаут – это особая система чередований гласных, характерная для праиндоевропейского языка и унаследованная его потомками. Особенно хорошо он сохранился в древнегреческом.

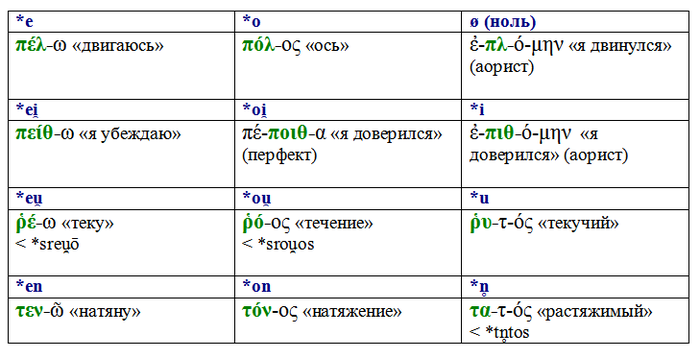

Несколько древнегреческих примеров качественных аблаутных чередований в корне (ω и η читаются как долгие о и э):

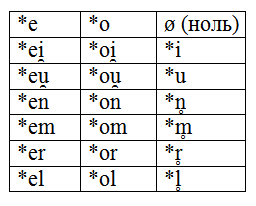

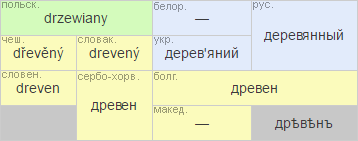

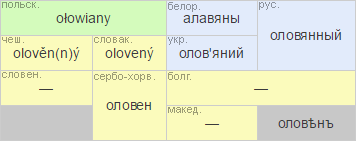

Как мы видим, каждый корень может иметь три формы: CeC, CoC и CC для корней без сонанта и CeRC, CoRC и CRC (где C – любой согласный, а R – любой сонант: u, i, r, l, m, n).

Схема качественного аблаута:

Важным является тот момент, что эти чередования не случайны, а систематичны. Например, в настоящем времени корни находятся на ступени -e-: πέλ-ω, πείθ-ω, ῥέ-ω. А в отглагольных существительных – на ступени -o-: πόλ-ος, πέ-ποιθ-α, ῥό-ος, τόν-ος.

Де Соссюр обратил внимание на ещё один тип чередования гласных:

Он задумался о том, нет ли связи между этими чередованиями и стандартным качественным аблаутом. И действительно, есть способ свести чередования из этой таблицы к обычному аблауту. Наиболее типичными для праиндоевропейского языка были глагольные корни структуры CeC, CCeC и CeCC. Однако глаголы из таблицы выше имеют корни Cē, Cō и Cā. Но что если они тоже изначально имели структуру CeC, а затем последний согласный выпал, вызывая удлинение предшествующего гласного? Тем более, что подобные процессы нам хорошо известны и описаны. И этот согласный, а точнее, эти согласные, находясь между двух согласных вокализировался, давая гласный звук. Это бы прекрасно объясняло формы θε-τ-ός, δο-τ-ός, φα-τ-ός (все сводятся к структуре CH-tos, где H – наши исчезнувшие согласные), делая их полностью параллельными ῥυ-τ-ός и τα-τ-ός из первой таблицы и встраивая в общую систему.

Если же мы предположим, что два из этих согласных влияли на предшествующий e, изменяя его в a и o соответственно, то чередования из последней таблицы полностью вливаются в систему чередований из первой таблицы, становясь лишь частным случаем. Соссюр назвал эти гипотетические согласные «сонантическими коэффициентами» (третий согласный, никак не влиявший на e он реконструировать не осмелился). Позднее другой компаративист, датчанин Мёллер указал, что похожее влияние на гласные в семитских языках оказывают ларингальные (то есть горловые) согласные, и предположил, что «сонантические коэффициенты» были именно ларингальными согласными.

Свою гипотезу де Соссюр тщательно и скрупулёзно обосновал. Остановимся на двух аргументах.

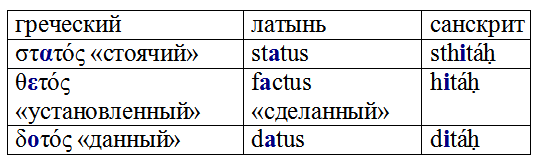

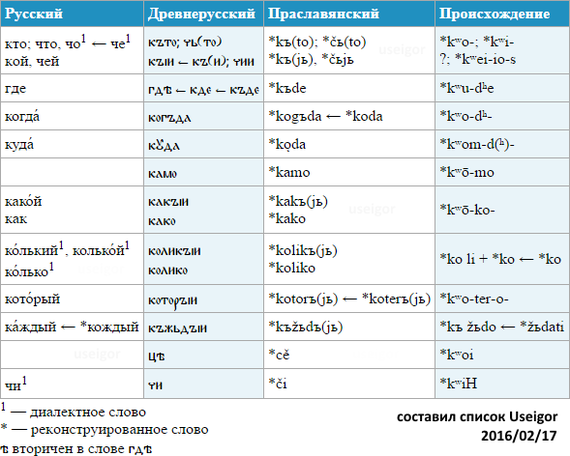

Во-первых, именно там, где де Соссюр восстанавливает «сонантический коэффициент» между согласными, мы находим следующее соответствие: e, a, o в греческом, a в латыни, i в санскрите:

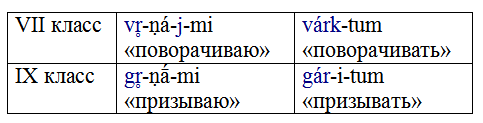

Второй аргумент базируется на наблюдении за санскритом. Два класса глаголов характеризовались тем, что у них в настоящем времени добавлялся инфикс (это как суффикс, но только не присоединяется к корню, а вставляется в него). Но в VII классе этот инфикс имел вид -na-, а в IX - -nā-, с долгим ā. Кроме того, у глаголов VII класса суффикс инфинитива –tum присоединялся прямо к корню, а у глаголов IX класса между ними появляется ещё звук i.

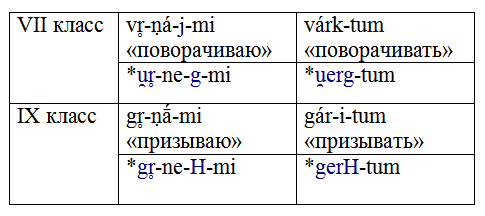

Эти два типа глаголов легко сводятся в один при помощи ларингалов:

После гласного «ларингал» исчезает, вызывая удлинение. А между согласными он даёт i.

Работу де Соссюра заметили, но не по рациональным, а по эмоциональным причинами многие авторитетные учёные XIX века приняли её довольно холодно. Тем не менее, она получила сторонников и продолжала развиваться.

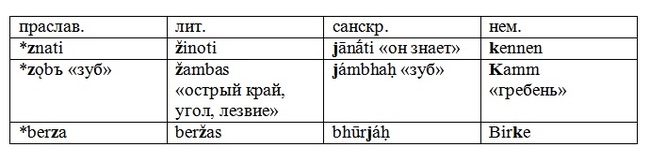

Сам де Соссюр умер в 1913 году. А через два года вышла работа чеха Бедржиха Грозного, в которой доказывалось, что хеттский язык, клинописные таблички на котором были обнаружены ещё в XIX веке, но которые не удавалось перевести, является индоевропейским языком. В силу того, что хеттские клинописные таблички являются древнейшими памятниками на индоевропейском языке, их ценность для компаративистики сложно переоценить. Лингвисты стали активно изучать эти новые данные. И уже в 1926 году была написана статья поляка Ежи Куриловича (на самом деле Курыловича, но так уж его традиционно пишут по-русски), в которой показывается, что в хеттском языке звук ḫ встречается именно в тех случаях, где по ларингальной теории мы бы ожидали найти «ларингальный» звук. Например, латинским pāstor «пастух» и pāsco «пасу» соответствует хеттский корень paḫš- «сторожить, охранять».

После этой работы ларингальная теория становится мейнстримом в индоевропеистике (хотя в XX веке, веке структурализма, признание к ней пришло бы и без хеттских данных), и в настоящее время практически никто в существовании ларингалов не сомневается. Споры ведутся лишь об их количестве и качестве.

Так один талантливый швейцарец смог на бумаге открыть то, что подтвердили таблички, выкопанные через 9 лет после выдвижения гипотезы и расшифрованные лишь после его смерти.