3600 объектов в радиусе 65 световых лет от Солнца

3600 объектов в радиусе 65 световых лет от Солнца

Международная команда астрономов подсчитала количество звезд и коричневых карликов, расположенных по соседству с Солнцем. Статья с результатами «переписи» была опубликована в недавнем выпуске издания The Astrophysical Journal.

Чтобы справиться с этой задачей, исследователи воспользовались результатами наблюдений ряда телескопов, включая обсерваторию Gaia. Также они использовали данные, собранные астроэнтузиастами в рамках проекта гражданской науки Backyard Worlds. Его целью является поиск тусклых объектов (главным образом, коричневых карликов), расположенных по соседству с Солнцем.

В общей сложности, в ходе «переписи» астрономам удалось выделить 3600 индивидуальных объектов, расположенных в радиусе 20 парсек (65 световых лет) от Солнца. Анализ показал, что отношение числа звезд к количеству коричневых карликов составляет 4:1, а средняя масса одного объекта — 0,41 массы Солнца.

Представлен самый точный каталог с информацией о почти 2 миллиардах звезд

Представлен самый точный каталог с информацией о почти 2 миллиардах звезд

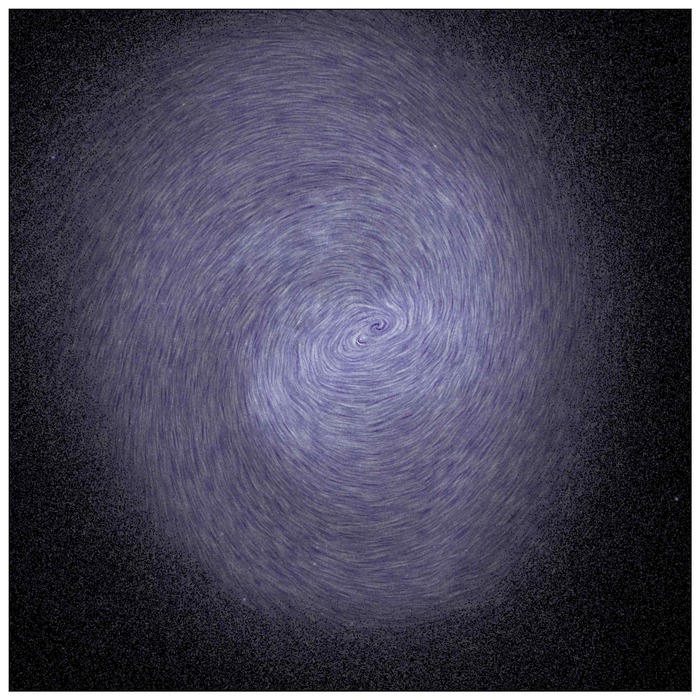

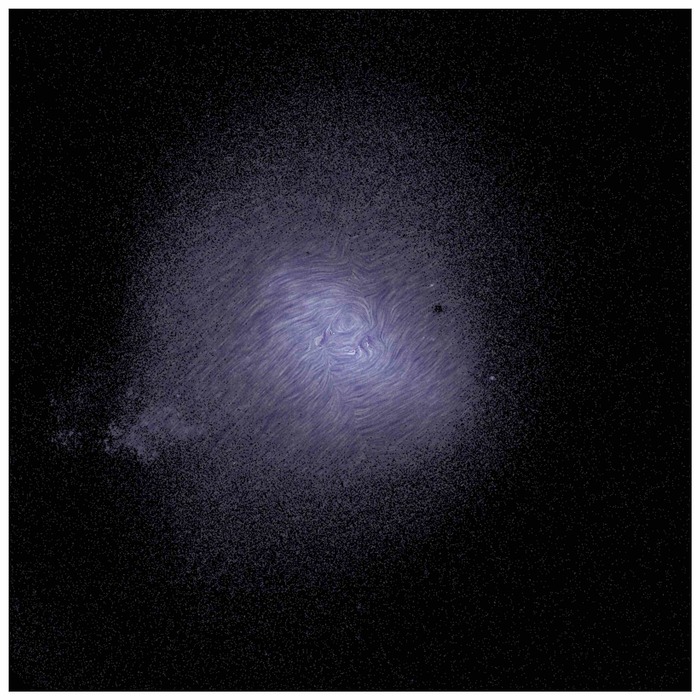

3 декабря международная группа астрономов представила третий релиз данных спутника Европейского космического агентства «Gaia» – самый подробный на сегодня каталог звезд нашей галактики Млечный Путь и ее окружения. Огромный архив содержит информацию о положении около 2 миллиардов объектов, а также о их яркости, цвете и собственном движении.

Космическая обсерватория «Gaia» продолжит сбор данных как минимум до 2022 года с возможным продлением миссии до 2025 года.

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-12/ras-gat11302...https://in-space.ru/predstavlen-samyj-tochnyj-na-segodnya-ka...

Новый каталог Gaia помог определить ускорение Солнечной системы

Новые данные Gaia позволили астрономам проследить движение различных групп старых и молодых звезд и предсказать увеличение диска Млечного Пути по мере появления новых звезд. Кроме того, астрономы нашли во внешних областях диска медленно движущиеся звезды над плоскостью галактики и быстро движущиеся звезды ниже плоскости галактики, которые движутся к ней. Это указывает на то, что столкновение Млечного Пути с карликовой галактики в Стрельце, которое могло произойти в период от 900 до 300 миллионов лет назад, повлияло на звездное население нашей галактики сильнее, чем считалось ранее.

https://nplus1.ru/news/2020/12/04/gaia-new-catalog

Астрономы также смогли определить, что ускорение Солнечной системы по направлению к центру галактики составляет (2,32±0,16) x 10-10 метра на секунду в квадрате, что хорошо согласуется с теоретическими предсказаниями. Данные Gaia позволили исследователям обнаружить спиральную структуру Большого Магелланова Облака (галактики-спутника Млечного Пути), а также выяснить, что оно связано звездным потоком с другим спутником Млечного Пути — Малым Магеллановым Облаком.

Собственные движения звёзд Магеллановых Облаков.

Новые данные позволили "добраться" с той же точностью, что была у данных Gaia DR2, до внешней части нашей Галактики. Поскольку лучевая скорость в направлении "антицентра" Галактики почти полностью радиальна, можно вычислить вертикальные и азимутальные скорости звезд, основываясь только на астрометрических данных Gaia (собственные движения и параллаксы), что дает уникальную возможность исследовать звёздную кинематику. Уже подтверждается, что в прошлом диск нашей Галактики был меньше, чем сегодня, и со временем увеличился до нынешнего размера.

https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/edr3-galactic-anticentre

https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/edr3-gcns

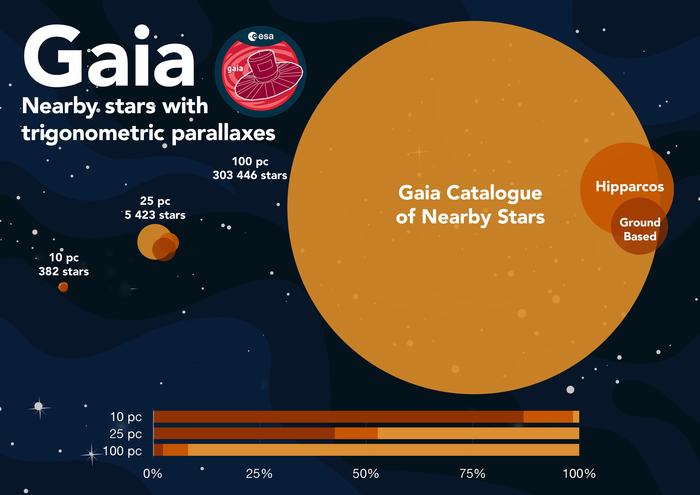

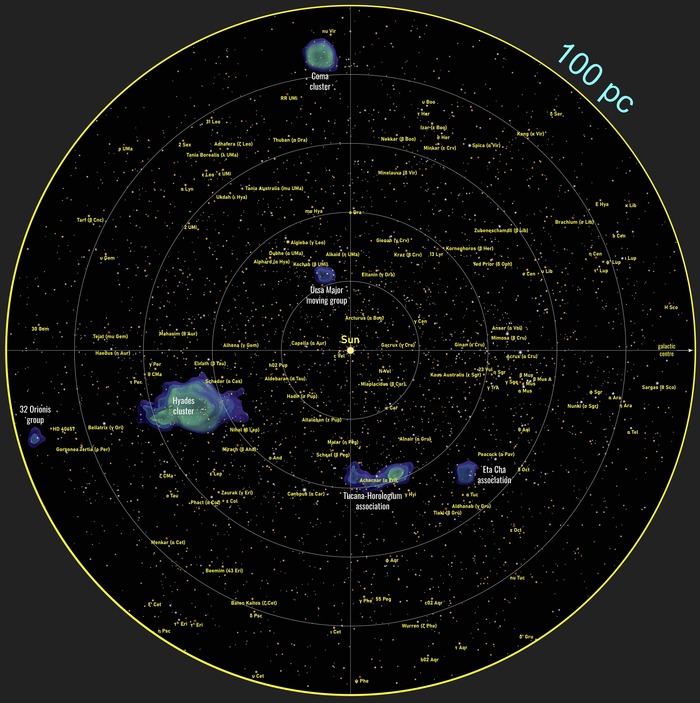

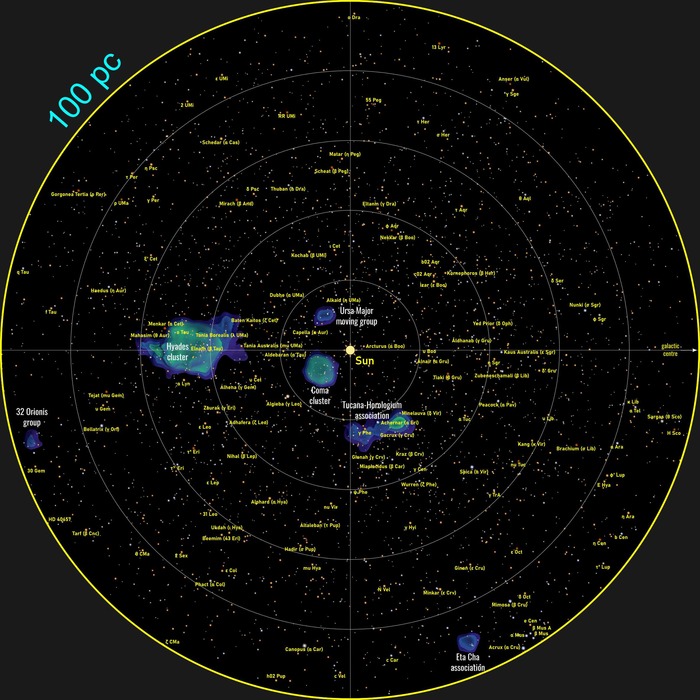

Опубликован однородный каталог ближайших (до 100 парсек, то есть 326 световых лет) звёзд. Тур по соседям нашего Солнца: http://www.youtube.com/watch?v=bzQUNCleS3o

В каталог попали два близких рассеянных звёздных скопления: Гиады (возраст более 600 млн лет) и скопление Волосы Вероники (Mel 111, возраст около 500 млн лет), а также несколько движущихся групп звезд. В частности, найдено 920 звезд, возможно состоящих в Гиадах. https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/newsletter/contents

Телескоп Гайя за тройку лет работы увеличил число известных звезд в радиусе 100 парсек сразу на порядок по сравнению с прошлыми инструментами. По этому поводу можно привести прошлые оценки, что крупные наземные телескопы с большими мозаиками ПЗС-камер способны получать точность астрометрии в считанные mas. К примеру, гавайский 1.8-метровый телескоп Pan-Starrs каталогизировал больше 2 миллиардов звезд до 23 звездной величины. То есть он может обнаружить множество близких коричневых карликов, которые недоступны для Гайи. Была публикация об этом 10 лет назад.

https://arxiv.org/abs/1009.4695

В другой работе этого же проекта оценивали число систем ближе 100 парсек в 400 тысяч.

Солнце станет телескопом

Вячеслав Турышев,

лаборатория реактивного движения НАСА, Калифорнийский технологический институт; ГАИШ МГУ, Казанский (Приволжский) федеральный университет

https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/433637/S...

В исследовании экзопланет в последние годы достигнут потрясающий прогресс. Мир стремительно приближается к тому дню, когда крупнейшие газеты мира выйдут с заголовком во всю первую полосу: «Обнаружена первая обитаемая землеподобная экзопланета!». Такая находка станет поистине историческим событием для нашей цивилизации. Но что мы будем делать после такого открытия? Как исследовать этот новый мир? Ведь отправить космический корабль для исследования этой планеты, находящейся на расстоянии световых лет, у нас вряд ли получится в ближайшие несколько веков.

К счастью, в природе есть уникальный инструмент, которым нам еще только предстоит научиться пользоваться, но который нам может существенно помочь в исследовании экзопланет. Этим инструментом является гравитационная линза Солнца (ГЛС), существующая благодаря тому факту, что компактный источник гравитационного поля, каким является Солнце, способен фокусировать свет слабых удаленных источников и тем самым усиливать их яркость.

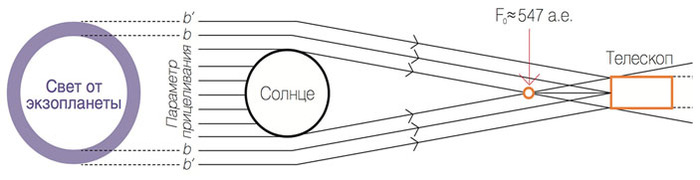

Согласно Общей теории относительности Эйнштейна, гравитация искривляет геометрию пространства-времени — массивные объекты отклоняют траекторию фотонов, то есть выступают в качестве линзы, и лучи света, проходящие вокруг линзирующей массы, сходятся в фокусе (см. рисунок), тем самым усиливая яркость света удаленных источников. Угол изгиба траектории фотонов пропорционален массе небесного тела и обратно пропорционален кратчайшему расстоянию от этого тела до исходного направления движения рассматриваемого луча света, называемому в физике прицельным параметром.

Изображение экзо-Земли солнечной гравитационной линзой («Коммерсантъ Наука» №4, июнь 2017)

Изображение экзо-Земли солнечной гравитационной линзой. На расстоянии в 650 а. е. от Солнца экзо-Земля занимает площадь 1,5 км × 1,5 км в плоскости изображения. Использование 1-метрового телескопа обеспечивает изображение 1000 × 1000 пикселей или с разрешением 10 км × 10 км на ее поверхности

Среди небесных тел Солнечной системы только Солнце достаточно массивно, чтобы фокус его гравитационной линзы находился на расстоянии, достижимом космической экспедицией в ближайшем будущем. В зависимости от прицельного параметра, фокус ГЛС представляет собой полубесконечную прямую, которая начинается с расстояния примерно в 547 астрономических единиц (а. е.) от Солнца, то есть на расстоянии, которое почти в четыре раза больше того, что пройдено космическим аппаратом «Вояджер 1» с момента запуска в 1979 году по настоящее время. Таким образом, у гравитационной линзы нет фокуса в привычном смысле, а есть фокальная линия. В случае ГЛС, фокальная линия — это совокупность точек пространства, находящихся на линии, соединяющей центры Солнца и наблюдаемой экзопланеты и расположенных за пределами 547 а. е. на противоположной от экзопланеты стороне Солнца.

Астрономическая единица (а. е.) — среднее расстояние от Земли до Солнца, около 150 млн километров.

Световой год — расстояние, проходимое светом в вакууме за год, около 63 тыс. а. е.

Парсек — примерно 3,3 светового года.

ГЛС примечательна тем, что, фокусируя свет от удаленных источников, позволяет различать мельчайшие детали объектов на большом расстоянии. В оптическом диапазоне ГЛС, имеющая экстремальное угловое разрешение в одну десятимиллиардную угловой секунды, обеспечивает усиление яркости источника примерно в 100 млрд раз; если бы такого показателя удалось достичь обычному инструменту, можно было бы четко рассмотреть детали такого маленького объекта, как «Вояджер 1», на расстоянии дальше 5000 а. е. С помощью ГЛС на расстоянии в 600–750 а. е. от Солнца можно будет увидеть изображение экзо-Земли, расположенной, скажем, на расстоянии примерно в 100 световых лет. Изображение такой экзо-Земли будет сжато примерно до 1,5 км и будет находиться внутри тонкого цилиндра диаметром в 1,5 км в непосредственной близости от фокальной линии.

По мере удалений от Солнца свойства ГЛС практически не изменяются, поэтому космический аппарат с телескопом может не останавливаться после достижения 547 а. е. — а, наоборот, продолжать двигаться вдоль фокальной линии долгие годы. Понятно, что маленький телескоп не увидит всего полуторакилометрового изображения — только малую часть, соответствующую небольшой 10-километровой площадке на поверхности экзопланеты. Телескоп увидит свет от этой площадки на планете в форме тонкого кольца вокруг Солнца, называемого кольцом Эйнштейна. Космический аппарат, размещенный в любом месте фокальной линии, может проводить наблюдения, принимать и передавать данные с использованием оборудования, обычно используемого для межпланетных миссий.

Но при построении изображения телескоп должен смотреть прямо на Солнце, так что телескопу нужно будет блокировать как солнечный свет, так и часть солнечной короны. Это можно сделать при помощи коронографа — инструмента искусственного солнечного затмения, способного приглушить солнечный свет примерно в миллион раз, что позволит увидеть свет от экзопланеты на фоне Солнца.

Построение изображения экзо-Земли будет осуществляться попиксельно, перемещая космический аппарат по спиральной траектории в плоскости изображения. В каждом новом положении телескоп будет наблюдать несколько иную часть эйнштейновского кольца, содержащую усиленное изображение нового участка поверхности экзопланеты. Уникальные оптические свойства ГЛС тем не менее не делают ее хорошей линзой в традиционном смысле: изображения будут сильно размыты из-за подмешивания света с соседних пикселей. Такая аберрация потребует современных методов реконструкции изображений, что в итоге позволит восстановить изображение экзо-Земли с высокой точностью.

В настоящее время проекты построения многопиксельных изображений экзопланет отсутствуют. Наиболее амбициозные космические обсерватории, специально рассчитанные на исследование экзопланет, предполагают регистрацию света от таких объектов в виде всего лишь одного пикселя. Планируемые трехметровые космические телескопы не способны обнаружить экзо-Землю на расстоянии всего в 30 световых лет, не говоря уже о 100 световых годах.

Любая концепция визуализации экзопланеты должна учитывать еще и помехи от ее родительской звезды. Чтобы решить эту проблему, предлагается использовать средства блокирования света звезды, в том числе высококонтрастные коронографы, сложные звездные экраны или интерферометрическое обнуление. Но в случае с ГЛС, у которой высокое угловое разрешение, родительская звезда будет полностью отделена от экзо-Земли на плоскости изображения. Фактически ее усиленный свет будет находиться на расстоянии 16 тыс. км от оптической оси, что сделает проблему паразитного света родительской звезды пренебрежимо малой.

Собирающая способность телескопа в ГЛС определяется площадью кольца Эйнштейна с толщиной в диаметр телескопа, а его разрешающая способность пропорциональна отношению длины волны наблюдения к диаметру Солнца. При построении изображения экзо-Земли, находящейся на расстоянии в 100 световых лет, лучший оптический телескоп, чтобы сравниться по качеству с телескопом на фокальной линии ГЛС на расстоянии в 650 а. е. от Солнца, должен иметь диаметр 75 км. Но даже такой чудовищный телескоп едва ли разглядел бы диск планеты — для получения изображения диска такого объекта в тысячу пикселей нужен телескоп диаметром около 75 тыс. км, что практически невозможно. Невозможно и построение системы с несколькими телескопами (оптический интерферометр) такого размера — с использованием текущей или разумно предсказуемой технологии ближайшего будущего. Но даже если и возможно, помехи от межзвездной пыли, существующей между планетой и телескопом, заставили бы более десяти миллионов лет собирать достаточно света, необходимого для формирования изображения экзо-Земли. Довольно скромный 1-метровый телескоп в фокусе ГЛС выполнит эту задачу за пару недель.

Таким образом, миссия к ГЛС открывает интереснейшую возможность получить прямые изображения экзо-Земли с разрешением 1000×1000 пикселей и провести спектроскопические исследования ее атмосферы. Для планеты на расстоянии в 100 световых лет это соответствует разрешению в 10 км на ее поверхности и получению спектроскопической чувствительности в 1 миллион всего за одну секунду накопления сигнала, что позволит засечь убедительные признаки обитаемости.

Практический недостаток телескопа в ГЛС таков, что его перенацеливание на другой объект исследования практически нецелесообразно. Поэтому выбор экзопланеты должен быть хорошо обоснован, а точное понимание того, что нужно узнать об экзопланете (период ее вращения, наличие облаков и плотность облачного покрова и пр.) позволит определить ресурсы, необходимые на борту космического аппарата.

Чтобы достичь расстояний свыше 550 а. е. с аппаратом класса «Вояджер», в концепции телескопа в фокусе ГЛС будет использоваться пролет и гравитационный маневр в поле Юпитера, а затем пролет около Солнца с дополнительным ускорением от бортовых двигательных установок (т. н. маневр Оберта) в ближайшей к Солнцу точке траектории. Мы рассматриваем возможность использования современных химических двигателей с использованием технологии теплового экранирования на расстоянии около трех солнечных радиусов от Солнца. Альтернатива — солнечные паруса, с помощью которых можно получить высокую скорость вылета из Солнечной системы по траектории, проводящей космический аппарат на рассеянии в 0,1 а. е. от Солнца, что, скорее всего, потребует создания новых технологий в создании парусов. Любой из вариантов даст возможность достичь скорости выхода из Солнечной системы 17–22 а. е. в год и добраться до цели за 25–30 лет.

Чтобы создать мегапиксельное изображение, нужно будет собирать изображение попиксельно, двигаясь в плоскости изображения с шагом в 1,5 метра. Тросовая связка двух аппаратов может использоваться для растрового сканирования. Относительное движение между Солнцем и родительской звездой может быть учтено при формировании траектории, но еще нужно учесть орбитальное движение планеты и особенности ее вращения. Если оно похоже на земное, в фокальной области ГЛС на расстоянии 750 а. е. от Солнца ее изображение будет двигаться предсказуемым образом на расстояние до 35 тыс. км в плоскости изображения с периодом в один год, и тогда понадобятся бортовые двигатели для отслеживания изображения. Такие двигатели уже существуют и вполне пригодны для такой задачи.

Теоретически запуск космического аппарата к солнечной линзе и управление им представляются вполне возможными, однако технические аспекты создания такого астрономического телескопа прежде не рассматривались. Недавние успехи в разработке наноспутников и малых космических аппаратов показали, что можно практически рассматривать миссию на расстояния, прежде превышавшие технологические возможности человечества. Наши расчеты показывают, что космический аппарат будет способен пролететь вдоль фокальной линии и построить изображение экзопланеты с разрешением в несколько километров.

Несмотря на очевидные сложности, такая миссия могла бы обеспечить прорыв в исследовании пригодных для жизни планет — на десятилетия, а может, и на века раньше, чем их посетит космический корабль.

Квазары в народном хозяйстве

Квазары в народном хозяйстве

Великая космическая стена и польза от астрономии

Млечный путь

Есть ли в космосе структуры, простирающиеся на миллиарды световых лет, или же Вселенная на таких масштабах скучна, то есть изотропна и однородна? Есть ли у Млечного Пути край и если есть, то где конкретно он располагается и какими свойствами обладает? Как могла образоваться галактика, которая не укладывается в общепринятые представления о росте и развитии таких объектов? Наконец, зачем вообще нужна астрономия? Об этом и многом другом читайте в свежем обзоре астрономических препринтов на «Ленте.ру».

Самая большая структура

На сегодняшний день самая большая известная нам структура во Вселенной — это, пожалуй, Слоановская Великая Стена, группа сравнительно компактно расположенных галактик общей протяженностью более миллиарда световых лет. Первоначально открытая в конце 1980-х, она окончательно закрепила за собой звание рекордсмена в 2003 году, после того как были обнародованы данные Слоановского цифрового обзора неба. Существование такого объекта интересно тем, что общепринятый космологический принцип предполагает однородность и изотропность Вселенной на больших масштабах. То есть само существование Стены этому принципу противоречит.

Впрочем, принцип — это все-таки не закон. Ученым вообще всегда интересно обнаружить какую-нибудь неоднородность, неравномерность, ненормальность — любое отклонение от простого или очевидного положения вещей, потому что это первый признак существования новой сущности или даже нового, неизвестного ранее физического закона — какой-то причины, которая и обусловливает появление этой «ненормальности». В общем, нет ничего удивительного, что Слоановская Великая Стена так интенсивно изучается астрофизиками.

Слоановская Великая Стена

В числе активных ее исследователей трое ученых из Венгрии и США, они утверждают, что во Вселенной, вероятно, существует структура (группа галактик), которая находится в десять раз дальше Слоановской Великой Стены и в десять же раз ее больше.

Такой вывод они сделали, изучая статистику так называемых космических гамма-всплесков (Gamma-ray bursts, GRB). Эти всплески суть неожиданные короткие вспышки гамма-излучения, которые вот уже сорок лет регистрируются космическими телескопами. Их природа, как принято считать, связана с коллапсом (смертью) очень массивных звезд, приводящим в результате к образованию черных дыр. В ходе этого процесса выделяется колоссальная энергия. И хотя эти события происходят в далеких галактиках, их гамма-светимость столь высока, что даже при наблюдении с земной орбиты они относятся к числу ярчайших объектов в своем диапазоне длин волн (а по крайней мере один из них, GRB 080319B, в 2008 году можно было наблюдать невооруженным глазом).

Одним из аргументов в пользу именно космологического происхождения гамма-всплесков, еще на заре их изучения, было то, что они распределены по небу равномерно, то есть в соответствии с космологическим принципом. Эти вспышки не концентрируются ни в плоскости нашей Галактики, ни в плоскости орбиты Земли вокруг Солнца (что было бы ожидаемо для событий внутри Солнечной системы), ни в какой-либо еще отдельно взятой области небесной сферы. Впоследствии для нескольких сотен всплесков были обнаружены галактики, в которых они вспыхнули; кроме того, были напрямую измерены красные смещения этих галактик (то есть расстояния до них), и это окончательно подтвердило внегалактическую природу GRB.

Для измерения внегалактических расстояний астрофизики используют красное смещение, обозначаемое z. Это сдвиг линий в спектре электромагнитного излучения в красную область, обусловленный собственным расширением Вселенной. Чем дольше свет шел до наблюдателя на Земле, тем сильнее расширилось пространство, а значит, и растянулись волны самого излучения.

Еще одной используемой для измерения расстояний единицей является парсек (от параллакса + секунда). Один парсек равен расстоянию до объекта, годичный параллакс которого равен одной секунде. Парсек равен примерно 3,26 светового года.

Авторы же упомянутой работы решили проверить, на всех ли красных смещениях гамма-всплески распределены по небу равномерно? Оказалось, что не на всех. Половина всплесков в области z=1.5-2 сконцентрирована на одной восьмой части всего неба. Вероятность того, что так сложилось случайно, не превышает одной стотысячной, и можно предполагать, что за этим стоит какая-то реальная физическая причина. Всплески на других z ведут себя, как и «положено», равномерно.

Такая асимметрия вспышек может означать повышенную концентрацию галактик в той области, из которой они приходят (чем больше галактик, тем чаще случаются GRB). То есть, возможно, там расположена группа, аналогичная Слоановской Великой Стене, но находящаяся значительно дальше последней, а по своим размерам сравнимая со всей видимой Вселенной.

На краю

Где находится граница нашей галактики Млечный Путь? И что там, на этой границе? Эти вопросы — не просто праздное любопытство. Ответы на них могут многое сказать об истории формирования нашей Галактики и ее структуре.

Сегодня принято считать, что галактики типа нашей образовались в ходе постепенного слияния галактик поменьше. Более того, маленькие галактики по сей день продолжают «падать» на Млечный путь, разрушаясь при этом приливными силами (этот процесс мы сегодня наблюдаем в виде нескольких звездных потоков над плоскостью нашей Галактики). Но даже эти потоки находятся не на самой границе Галактики — ее гравитационное влияние простирается еще дальше.

Самым естественным было бы найти звезды, которые расположены на краю Галактики, и отвечать на поставленные вопросы, изучая эти самые звезды. Уже давно было понятно, что сделать это непросто, но, в принципе, можно. Теперь пятеро американских астрофизиков представили работу, демонстрирующую, что они с успехом с этой задачей справились.

Карликовая галактика NGC 4449 находится на расстоянии 12,5 миллиона световых лет от Земли в созвездии Гончих Псов. Она стала первой карликовой галактикой, у которой был обнаружен приливной звездный поток.

Ученые воспользовались данными современных обширных обзоров неба, проводимых в разных цветах, и знаниями о типах звезд и звездной эволюции. Во-первых, было ясно, что из-за больших расстояний искать надо яркие звезды-гиганты — в тысячу раз более яркие, чем Солнце: их лучше видно. Во-вторых, из-за тех же расстояний собственное движение звезд по небу должно быть практически неразличимо. В-третьих, желательно найти красных гигантов — излучение красного цвета слабее поглощается веществом Галактики. Для того чтобы убедиться, что найденные звезды действительно являются красными гигантами, нужна еще информация о спектре излучения. Эта же информация позволяет рассчитать реальную светимость звезд, сравнив ее с наблюдаемой яркостью, можно вычислить расстояние до них.

Авторы внимательно обработали данные современных обзоров UKIDSS и 2MASS, содержащих изображения большого количества слабых (в смысле видимой яркости) звезд, и, руководствуясь перечисленными критериями, отобрали 374 объекта, которые могут претендовать на статус далеких красных гигантов. В качестве спектральной информации ученые использовали яркости звезд в разных цветовых диапазонах (можно сказать, что это спектроскопия очень низкого разрешения).

Теория красных гигантов развита достаточно хорошо, поэтому определить расстояние до звезд было несложно — оно оказалось в пределах 100-200 килопарсек. Это примерно в 3-6 раз превышает размеры диска нашей галактики. Кроме того, в рамках дополнительных наблюдений удалось получить твердое спектральное подтверждение того, что три объекта действительно являются красными гигантами.

Таким образом, ученым, по сути, удалось составить каталог, по-видимому, самых далеких звезд Галактики, а также — пусть пока и довольно грубо — очертить границы самой Галактики.

По своему происхождению эти звезды — следы «падения» карликовой (в тысячу раз меньшей, чем наша) галактики на Млечный Путь. Возможно, это карликовая галактика в Стрельце, сегодня даже еще наблюдаемая. Авторы делают вывод, что в сравнительно недавнем (по астрономическим меркам, конечно) прошлом это «падение» было единственным подобным событием — иначе мы видели бы существенно больше остаточных красных гигантов.

Портрет Малина 2

Как уже было сказано, считается, что большие галактики в ходе эволюции Вселенной постепенно собирались из маленьких. Однако существуют такие галактики, свойства которых иерархическими слияниями объяснить сложно. Их немного, но именно они становятся весьма серьезным испытанием для общепринятой теории.

Один из таких объектов — спиральная галактика с именем Малин 2, расположенная в созвездии Льва на расстоянии около 200 мегапарсек. Она относится к классу галактик с низкой поверхностной яркостью. Проще говоря, в ней очень мало светящегося вещества — зато много материи не светящейся, в том числе и темной.

При этом нельзя сказать, что звезды в них не образуются вовсе — в отличие от обычных галактик, там они как раз образуются постоянно, просто очень медленно. Можно сказать, что такие галактики «тихо тлеют» (.pdf). Как правило, они существенно меньше Млечного Пути, то есть считаются карликовыми, но есть и несколько поистине гигантских объектов. Так, диск Малин 2 имеет размеры, в три раза превышающие диск Млечного Пути, а полная масса этой галактики составляет около двух триллионов масс Солнца.

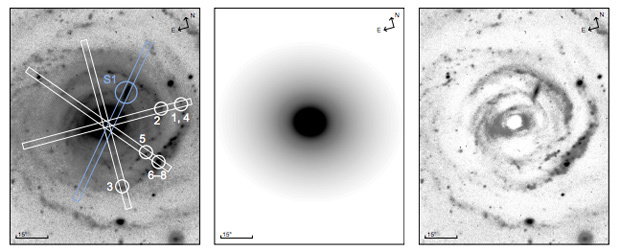

Научный портрет этого гиганта по результатам всестороннего анализа представила группа российских астрофизиков. Задачей ученых было описать и понять причины развития особых свойств галактики, основываясь на данных фотометрических и спектральных наблюдений с разных телескопов, а также в рамках компьютерного моделирования. Один из главных вопросов, стоявших перед ними, — как могла сформироваться такая гигантская система? Если бы она набрала свою массу в процессе слияния с меньшими галактиками, то не смогла бы так хорошо сохранить свою спиральную структуру — она была бы разрушена. По-видимому, серьезных слияний Малин 2 в прошлом не переживал, а значит, уже само его существование — вызов принятой теории эволюции галактик.

Впрочем, теорию удалось спасти. Проделав большую работу, авторы смогли сформулировать сценарий, который, с одной стороны, не противоречит устоявшимся представлениям, а с другой — объясняет детали наблюдаемых свойств Малина 2. Главная мысль такова: зародышем этой галактики изначально был очень массивный (при этом весьма протяженный, а потому разреженный) сгусток темной материи. В принципе, подобные сгустки предшествуют всем галактикам, но в данном случае изначально большая масса породила нетривиальную галактику с редким набором свойств и особым типом эволюции. Казалось бы, всего одна количественная причина — и такие качественно иные последствия. Но для Вселенной это не редкость.

О пользе квазаров в народном хозяйстве

Вопрос «И что?» в разных его формах астрономам (да и многим другим ученым) приходится слышать довольно часто. Знания, задачи, цели, которыми оперируют профессиональные исследователи, настолько выходят за рамки повседневного быта, что большинству людей отнюдь не очевидна не только польза, но хотя бы смысл фундаментальной науки. И ученые постоянно стараются на этот вопрос ответить.

Такую попытку предприняли и астрономы из Лейденского университета (Нидерланды) и Европейской Южной обсерватории (Германия). Специально для Международного астрономического союза они подготовили текст о пользе астрономии в народном хозяйстве, на конкретных примерах продемонстрировав, как такая сугубо фундаментальная наука способна менять нашу повседневную жизнь к лучшему.

Модель Млечного Пути

Действительно, если хочется убедить в пользе какой-нибудь науки как можно большее число людей (а от этого, напоминают авторы, зависит и финансирование), проще всего апеллировать не к высоким материям, а к вполне бытовым ее достижениям. Таковые у астрономии имеются: будучи наукой экспериментальной, для решения своих все усложняющихся задач она требует самых совершенных технологий и методов.

Например, так называемый метод апертурного синтеза — совместную обработку изображений одного объекта, полученных с разных точек, — впервые придумали радиоастрономы для анализа данных, получаемых с радиотелескопов. Впоследствии эта разработка даже была отмечена Нобелевской премией по физике. А сегодня это важная составляющая компьютерной и магнитно-резонансной томографии — передовых методов медицинской диагностики.

Без радиоастрономии не обошлась и современная технология беспроводной передачи данных (WLAN) — в ней используются придуманные учеными алгоритмы обработки сигнала. Рентгеновская астрономия помогла усовершенствовать сканеры багажа в аэропортах. Кроме того, как говорят авторы документа для МАС, газовый хроматограф — прибор, улавливающий летучие вещества и установленный в тех же аэропортах, — впервые был разработан для одной из марсианских миссий. Правда, сама хроматография известна химикам уже более ста лет, но по меньшей мере какие-то отдельные технологии, рожденные в астрономии, в этом аппарате, по-видимому, применены.

Фундаментальная система координат (на которой отчасти основана работа и GPS, и ГЛОНАСС) также построена на вполне небесных объектах — квазарах. В этом смысле человечество как ориентировалось по звездам в далеком прошлом, так и продолжает делать это сейчас, просто более высокотехнологичным способом.

Астрономические знания используются и для того, чтобы противоракетные системы могли быстро отличить свет пламени ракетных двигателей от естественного быстрого околоземного объекта. Не говоря уже о самом мониторинге опасных объектов, сближающихся с Землей. Наконец, без изучения внутреннего строения и эволюции звезд наши представления о термоядерном синтезе были бы сильно неполными. Пока они дали нам только термоядерную бомбу, но в перспективе обещают решить вопрос обеспечения нашей цивилизации энергией. Наконец, надо ли напоминать, что без астрономии у нас вообще не было бы полетов в космос?

Список астротехнологий можно продолжать долго. И пусть повседневная научная работа не нацелена непосредственно на создание какой-нибудь новой полезной технологии, но для того чтобы все же создать таковую, необходимы люди с научным мышлением — способные формулировать нетривиальные задачи и показывать пути их решения.

Но авторы, разумеется, не сводят пользу астрономии к одним лишь разработанным с ее помощью технологиям. Они напоминают, что небесная наука — это принцип Коперника, ускоренное расширение Вселенной, множественность (возможно, обитаемых) миров. Это серьезное влияние на историю и культуру нашей цивилизации (а от себя добавим, что это в том числе и потрясающие обои для рабочего стола от «Хаббла»).

Наконец, это та cамая наука, которая, словами Галилея в пьесе Б. Брехта, «распространяет знания, добытые с помощью сомнений». И, «добывая знания обо всем и для всех, она стремится всех сделать сомневающимися». Она часть того, что называется научным мировоззрением, помогающим Человеку сопоставить себя с Вселенной. И непонятно, применим ли вообще здесь критерий практической пользы.

Хотите принять участие в распределенных вычислениях, тогда, Вам сюда:

Систему учета рабочего времени "Парсек"

Вопрос такой: никто не пытался корректировать базу данных системы учета рабочего времени "Парсек" (завязана с турникетом на входе в офис). За опоздание на 1 минуту - могут лишить премии... ИТ-шники готовы помочь с доступом к БД, но вот инструмента ее корректировки нигде в интернете не нашел :(

Есть у кого наработки ?

Спасибо заранее за помощь!