Ученые Пермского Политеха повысили стабильность и качество производства оптоволокна

Волоконная оптика – это одна из перспективных и быстроразвивающихся наукоемких отраслей промышленности. Кварцевые волокна, передающие световые сигналы на большие расстояния, активно применяются в сферах коммуникации, навигации, медицины и приборостроения. Но их изготовление – очень сложный и дорогостоящий процесс. Особенно это касается нового типа оптоволокна, сердцевина которых окружена множеством воздушных отверстий. Такие дырчатые микроструктуры расширяют и улучшают функциональные возможности оптических технологий. Их основу составляют капилляры, полученные путем вытягивания из кварцевых заготовок. При этом для получения качественного продукта важно сохранить все геометрические пропорции и формы волокна, чтобы не допустить дефектов. Ученые Пермского Политеха разработали модель, которая обеспечивает постоянный контроль параметров и на 10% снижает нарушения в процессе вытяжки капилляров. Подход повышает качество и стабильность изготовления оптоволокна.

Статья с результатами опубликована в журнале «Computation», 2024 год. Работа выполнена в рамках Государственного задания №124020600009-2.

Микроструктурированные волокна все чаще находят свое применение в отрасли оптической телекоммуникации, метрологии, сенсорике, волоконных лазерных системах и биомедицине. Их производство очень трудоемко, оно заключается в вытягивании капилляров (труб) с помощью специального оборудования из расплава кварцевой заготовки.

Основные оптические и механические характеристики кварцевых волокон зависят от множества факторов. Критически важными считаются соотношение скоростей вытягивания волокна и подачи заготовки, а также параметры печи (распределение температуры), обеспечивающей плавление кварца. Необходимо контролировать форму вытянутых капилляров, так как отклонение от геометрических характеристик приведет к браку изделия. На это влияет скорость вытяжки, давление внутри трубы, температура печи и расплава кварца.

Существующая сейчас система управления вытяжкой не позволяет осуществлять эффективный контроль и управление процессом производства волокна. Ученые Пермского Политеха предложили новый подход, при котором измерения отклонений радиуса вытягиваемой трубы производятся сразу в нескольких точках по всей длине капилляра. Разработанная модель учитывает все виды теплообмена с окружающей средой, влияние сил инерции, контролирует скорость расплава, температуру капилляра, внешний и внутренний радиус. Она позволяет получить более полную информацию о всех возмущениях системы и своевременно их устранить. Это стало возможным благодаря разработанной системе оптимального управления производством.

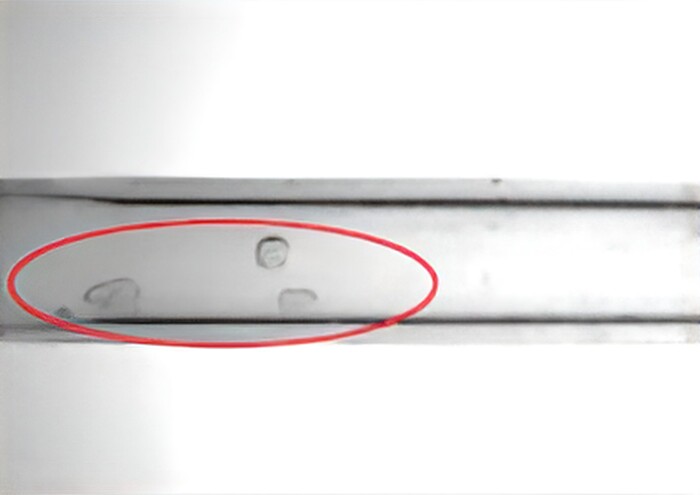

– В процессе вытяжки геометрические размеры кварца претерпевают многократные изменения, также меняются скоростные и температурные режимы. Все это требует высокоточной настройки и выверенного программного сопровождения. Иногда необходимо быстро и правильно внести корректировки в систему. Например, если заготовка содержит дефект в виде воздушного пузыря в кварце или нарушена ее геометрия. Тогда важно стабилизировать форму вытягиваемой трубы, то есть избавиться от дефектов готового волокна, – объясняет доцент кафедры «Прикладная математика» ПНИПУ, кандидат физико-математических наук Дарья Владимирова.

Политехники проводили расчеты для величины дефекта заготовки до 5%, так как бо́льшие значения являются для производства критическим. Моделирование процесса вытяжки показало, что корректировка скорости вытягивания позволяет трансформировать поверхностные нарушения. Так, дефект в 7% на заготовке ученые снизили до 1,5% на готовом продукте.

Исследователи отмечают, что в результате выполнения работы получен закон изменения во времени скорости вытяжки, следуя которому удается существенно уменьшить или полностью устранить обнаруженные дефекты заготовки.

Модель ученых Пермского Политеха отличается возможность контроля и оперативного устранения геометрических дефектов на капилляре. Отклонения внешнего радиуса даже в 15% можно уменьшить до 4-5%, управляя лишь скоростью вытяжки капилляра. Разработанный подход способствует стабильному и качественному производству оптического волокна.