Ювелирные техники: Гильоше

Приветствую всех на нашем ювелирном канале.

Гильоше — это орнамент в виде густой сети волнистых фигурных линий, переплетающихся между собой. Такая декоративная отделка украшения мало кого оставит равнодушным.

Густые узоры придают поверхности особую красоту, а игра света делает изделия с гильошем и вовсе удивительными.

Искусство гильошировки прошло долгий путь, но пользуется популярностью и в наши дни. Изделия, расчерченные оригинальными гравированными штрихами, притягивают и простых ценителей прекрасного, и опытных коллекционеров.

Искусство, проверенное веками

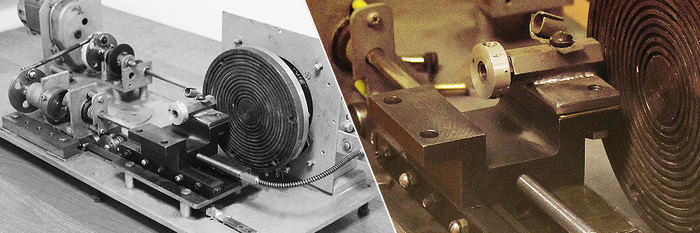

Гильоширование зародилось в Средние века. Именно тогда мастера с помощью гравировального станка стали наносить на вращающуюся или плоскую заготовку узоры из волнообразных линий, расположенных в определенной геометрической последовательности. Медленно, линия за линией, создавались тончайшие кружевные переплетения штрихов.

Искусство гильоше достигло пика популярности в XVII-XVIII веках, когда созданием узоров на металле увлекались даже королевские особы.

Ведущий вклад в развитие токарно-копировальных станков на Руси внёс русский самородок, личный токарь Петра Первого, Андрей Нартов. Его станки остались в политехническом музее в Москве и их принципы работы практически не изменились за прошедшее время.

Каждая эпоха добавляла в технологию что-то новое. Совершенствовался не только станок для гравировки, но и тонкости нанесения узора.

В XIX веке интерес к гильошировке вырос с новой силой. Это произошло благодаря революционному на тот момент открытию Карла Фаберже — нанесению эмали на гильошированный фон.

Обучаясь в Европе, маэстро Фаберже очень заинтересовался гильошировочными станкам и привез себе такой же. В работе на нем он достиг величайшего мастерства и поражал современников разнообразием рисунков и оттенков эмали.

Фирма Фаберже выполняла свыше 200 вариантов гильоша, используя более 150 оттенков цветов, тогда как другие ювелиры могли украсить свои творения лишь несколькими, самыми простыми, цветами. Знаменитые пасхальные яйца и рамки для фотографий Фаберже до сих пор поражают тончайшей игрой оттенков, совершенством мельчайших деталей.

Узоры гильошировки настолько сложны и неповторимы, что исторически используются как один из видов защиты денежных купюр. Что, к сожалению, в советское время привело к полному запрету его использования в других отраслях и эти станки разрабатывались только мастерами-самородками.

К концу века стремительное развитие технологий и конвейерное производство стало вытеснять ручные ремесла. Это коснулось и техники гильоше.

Интересным фактом является то, что к концу XVII века станки для нанесения узоров гильоше были практически у всех обеспеченных людей. В высшем свете считалось достаточно модным украшать шкатулки уникальными узорами самостоятельно. Занимались таким искусством не только мужчины, но и женщины. Сама королева Виктория считала достойным делом скоротать вечер за токарным станком и собственноручно украсить компас или зеркальце.

Радуга ювелирной эмали

Эмаль — это разноцветное легкоплавкое стекло, которое мастера наносят на поверхность металла. А гиольшированная поверхность в сочетании с цветной эмалью придают изделию особенную выразительность.

Еще со времен Фаберже эмалирование не теряет своей популярности. Сегодня эмаль, нанесенная поверх гильоше, ценится очень высоко: такие изделия красивы и долговечны.

Состав стеклянного сплава зависит от его цвета. В основу из кремнеземов добавляют окислы кобальта, никеля, калия и прочих красящих металлов. Сложный состав эмали необходим еще и для того, чтобы стекловидная масса прочно сплавилась с металлом.

Эмали бывают прозрачные и непрозрачные, а также опалесцирующие, т.е. изменяющие степень прозрачности в зависимости от освещения. Обычно для гильоша используют лишь прозрачные и опаловые эмали, чтобы было хорошо видно красоту узора.

Наложение эмали происходит обжигом в печах при температурах около 800 градусов Цельсия. Горячая эмаль — самая трудоемкая, но именно этот способ используют с древних времен великие ювелиры. Процесс обработки такой эмали очень сложен. Необходимо следить, чтобы в эмалевой массе не было пузырьков воздуха, чтобы масса легла ровно, контролировать температуру обжига. Ведь цвет эмали зависит не только от ее состава, но и от температурного воздействия.

После застывания эмали изделие шлифуют и повторно обжигают, чтобы достичь идеальной гладкости. Изделия со сложной композицией обжигаются от 10 до 100 раз, пока не обретут желанную безупречность.

Современный холодный способ эмалирования намного проще. Холодные эмали могут застывать при комнатной температуре, при небольшом нагревании либо под воздействием ультрафиолета. Но оно не является таким долговечным и уникальным.

Гильоше в современном ювелирном деле

Сегодня для гильошировки ювелирные дома и частные мастера часто используют станочную резьбу. Тонкие параллельные или пересекающиеся, ровные или дугообразные линии ложатся на гладкий металл, создавая сложный объемный узор.

Гильоширование с помощью станка чпу позволяет добиться достаточно высокого качества изделий. Со станком возможно воспроизводить узоры любой сложности, но все же настоящим искусством является ручная работа на станке, так как красота эмали выявляется только после ручной работы.

Немногие ювелирные бренды в наши дни работают в технике гильоше, а мастера ручной гравировки — большая редкость.

Не теряет популярности и использование разноцветных эмалей. Современные украшения покрывают и нежной вязью пастельных оттенков, и броскими узорами ярких цветов, и полупрозрачной эмалью, что позволяет подобрать аксессуар к любому образу.

Особое место искусство гильоше занимает в часовом производстве. Золотые или серебряные циферблаты, покрытые тонким узором, выглядят еще более благородно. Лаконичный классический дизайн, дополненный гильошированием, подчеркивает высокий статус и хороший вкус своего владельца.

Гильоше можно встретить не только в ювелирных изделиях. Он украшает usb-носители, разнообразные подставки для гаджетов, шариковые ручки, расчески, зеркала и другие предметы. Любое изделие может быть украшено гранями гильоше, тем более, что интересный узор сможет подарить вторую жизнь даже не новым аксессуарам.

Знаменитые мастера

Уникальные «лучи», «ячменные колосья», «зигзаги» и «муаровые переливы» гильошировки создаются благодаря особому чутью мастера. В отличие от обычной гравировки, где рука ювелира ведет резец по поверхности изделия, гильоше требует перемещения и самой детали относительно резца — мастер делает это движением большого пальца.

Безусловно, достичь совершенства в подобной технике удавалось немногим. До великого Фаберже в России технику гильоширования освоила ювелирная фирма «Карл Эдуард Болин», с 1916 года работающая в Стокгольме как официальный поставщик драгоценностей Его Королевского Величества.

Выдающимся гильошировщиком был Михаил Евлампиевич Перхин. Его мастерство тем более удивительно, что Михаил Евлампиевич был крестьянином и самоучкой. Именно Михаилу Перхину мы обязаны непревзойденными Императорскими Пасхальными яйцами: он отвечал за их создание вплоть до своей смерти, на каждом стоит клеймо мастера «М.П.».

Йохан Бенцингер — знаменитый мастер из Пфорцхайма (Германия), городка, ставшего мировым центром гильоширного промысла. Его называют живой иконой гильоширования. Он обучался у лучших мастеров гравировки, а ручное мастерство гильоше освоил самостоятельно. Йохан — декоратор часового ателье Grieb & Benzinger, выпускающего уникальную продукцию для коллекционеров. Он работает на старинных гильошировочных машинах, самая новая из которых выпущена в 50-е годы XX века, сам их чинит и реставрирует.

Сергей Иванович Квашнин — полный кавалер ордена Карла Фаберже, заместитель председателя наградного комитета Международного Мемориального фонда Карла Фаберже и, среди прочего, выдающийся мастер гильошировки.

Сергей Иванович — автор оригинальных граверных и гильошировочных станков, запатентованных в Роспатенте. Его станки позволяют делать более 100 000 узоров гильоша — в несколько тысяч раз больше, чем у великого Фаберже.

Всем спасибо за внимание!

Поздравляю всех, кто родился 30 мая!

Сегодня мы все отметим твой день рождения! Еще мы правда отметим день рождения актера Александра «Шурика» Демьяненко, первого космонавта, вышедшего в открытый космос, Алексея Леонова и ювелира Карл Фаберже, который обожал делать яица, но главный повод именно твой день рождения! Всех благ и новых свершений!

ссылка для тех, кто хочет поддержать мой ежедневный проект

Афера века: как жулик из Очакова обманул Лувр

Очень длинный пост, расширенная версия поста:

1 апреля 1896 года Европу облетела сенсация: один из самых известных художественных музеев мира Лувр за огромные для того времени деньги — 200 тысяч франков — приобрел золотую тиару. Этот драгоценный головной убор правившего в третьем веке до нашей эры скифского царя Сайтоферна якобы случайно был найден на юге Российской империи. Скифской тиарой восхищались не только археологи и искусствоведы. Толпы людей стремились в Лувр увидеть небывалую находку.

Как выяснилось позже, сенсации предшествовал ряд событий. В феврале 1896 года директорат Венского императорского музея (тогда Вена была столицей Австро-Венгерской империи) в лице крупных ученых, знатоков античности — профессоров Бруно Бухера и Гуго Лейшинга, приняли посетителя, на визитной карточке которого значилось: «Г-н Гохман, негоциант из Очакова. Колониальные товары и антикварные предметы».

Западные искусствоведы, естественно, знать не знали о том, что братья Гохманы торговали всем, что давало возможность заработать, от фиников, риса, чая и перца до античных реликвий.

«Шепсель Гохман был опытным жуликом и хорошим психологом, — рассказывал в свое время ныне покойный Виктор Фельдман, исследователь старины, бывший старший библиограф научной библиотеки Одесского национального университета имени Мечникова. — Из потрепанного кожаного саквояжа Гохман извлек и положил на стол перед членами директората золотые фибулы (пряжки, скреплявшие одеяния на плечах древних греков) и серьги работы древнегреческих мастеров. Дав полюбоваться этими редкостями и психологически подготовив партнеров, он вынул какой-то предмет, завернутый в шерстяные тряпки и, развернув, торжественно объявил: «Тиара скифского царя Сайтоферна».

Австрийские ученые были потрясены. Вот запись их рассказа: «На столе, излучая мягкое матовое сияние золота, стояла древняя чеканная тиара изумительной работы и превосходной сохранности. Только в одном месте виднелась небольшая вмятина, словно от меча, но украшения вокруг почти не были повреждены. Тиара представляла собой куполообразный парадный шлем-корону, чеканенный целиком из тонкой золотой полосы...»

Художественное исполнение этого необычного шлема поражало. Купол высотой 17 и диаметром 18 сантиметров весом 460 граммов был разделен чеканкой-орнаментом на горизонтальные пояса. На главном — сцены из «Илиады» и «Одиссеи». Второй пояс-фриз запечатлел скифского царя, который охотится на крылатого зверя. Изящные фигурки скифских воинов искусно сочетались с изображениями быков, лошадей, овец. Верхняя часть тиары состояла из ажурных чеканных орнаментов и заканчивалась чешуйчатой змеей, кольцами венчавшей верхушку и поднявшей голову. Между вторым и третьим поясом по кругу шла надпись на древнегреческом языке: «Царя великого и непобедимого Сайтоферна. Совет и народ ольвиополитов». Отсюда следовало, что золотую «шапку» подарили знатному скифу жители города Ольвия.

Первый вопрос, который задали восхищенные директора венского музея, был: «Герр Гохман, откуда у вас эта корона?»

Гохман ответил: «Чудес на свете не бывает, хотя эта корона — чудо. Прошлым летом ученые люди вели раскопки в Ольвии и неподалеку от нее раскопали скифскую могилу, где был похоронен Сайтоферн с женой. Оттуда тиара и другие украшения, которые достались мне за очень большие деньги. Ведь надо, чтобы раз в жизни повезло бедному коммерсанту».

Дирекция музея пригласила крупнейших специалистов по археологии и античному искусству Вены, и они единогласно подтвердили античное происхождение тиары, высокую художественную ценность и главное — ее безусловную древность.

Однако цена, которую запросил коммерсант, была фантастической — 200 тысяч франков! Таких денег в императорском музее не было, а получить сумму в несколько приемов Гохман отказался. Завернув свое сокровище, он уехал из Вены и в марте того же года объявился в Париже. Здесь встретился с владельцем антикварной лавки Антоном Фогелем и маклером Шиманским. С ними Гохман нашел общий язык, заключив тайный коммерческий договор. После продажи тиары за 200 тысяч франков братьям Гохманам причитались 86 тысяч, а их «компаньонам» — 40 и 74 тысячи соответственно. Именно они, Шиманский и Фогель, отправились в Лувр, где состоялась их встреча с директором департамента изящных искусств Лувра Кампфеном и руководителем отдела античного искусства Эроном де Вильфосом.

Когда солидные ученые мужи увидели шлем, их восторгу не было предела. Но сумму 200 тысяч франков можно было запросить лишь во французском парламенте, а это дело долгое. Руководству Лувра ничего не оставалось, как напрямую обратиться к меценатам. Те согласились одолжить необходимую сумму дирекции Лувра с условием, что после решения парламента деньги им вернут. И... неслыханное дело: парламент «задним числом» оформил ассигнования, тиара заняла почетное место в постоянной экспозиции зала античного искусства Лувра. Как отмечали современники, в Париже отныне было уже две достопримечательности: Эйфелева башня и золотая тиара Сайтоферна.

А семь лет спустя, в 1903 году, разразился скандал. Французские газеты опубликовали интервью художника Элина Майенса с Монмартра, который утверждал, что он автор тиары. Во всех кабаре Парижа стали петь куплеты об ученых, севших в галошу, и депутатах парламента, ассигновавших деньги жуликам.

Точку в этой истории поставил одесский ювелир Лившиц, письмо которого 13 марта 1903 года опубликовала парижская газета Matin. Обращаясь к автору публикации, утверждавшему, что тиару сделал он, одессит писал: «Милостивый государь, я прочел вашу статью о тиаре Сайтоферна и решаюсь писать вам в целях восстановления истины. Я могу вас уверить, что тиара была сработана моим другом Рухомовским. Я жил в Одессе в 1895 году и до мая 1896 года. Я часто навещал моего друга и видел много раз, как он работал в своей мастерской над этой пресловутой тиарой». К Рухомовскому ринулись корреспонденты.

Газета Figaro напечатала следующую телеграмму из Одессы от 25 марта: «Гравер Израиль Рухомовский категорически заявил, что он сделал тиару, заказанную ему в 1895 году одним жителем Керчи и попавшую впоследствии в Лувр. Рухомовский готов ехать в Париж, если на поездку ему будет выдано 1200 франков». «Вероятно, у Лувра найдется 1200 франков, — писала Figaro, — чтобы установить происхождение предмета, за который заплачено несколько сот тысяч...»

В то же время художник Элин Майенс публично признался, что свое заявление сделал ради шутки и к тиаре Сайтоферна не имеет никакого отношения. При этом высказал надежду на то, что ему эту шутку простят — ради истины, которую удалось открыть.

Французское консульство в Одессе финансировало путешествие Рухомовского, и 5 апреля 1903 года он прибыл в Париж. В качестве доказательства привез с собой модели, рисунки и формы тиары. Хотя Рухомовского «засекретили», поселив под вымышленной фамилией, репортеры быстро пронюхали его местонахождение. Журналисты держали публику в курсе малейших событий, описывая внешность новой знаменитости, его одежду, привычки и даже меню. А один богач предложил администрации Лувра 250 тысяч франков за тиару, но только в том случае, если та окончательно будет признана «настоящей фальшивкой».

Израиль Рухомовский

Луврская комиссия приступила к расследованию. После проведенного эксперимента — когда одессит по памяти, в закрытом помещении и в полной изоляции смог создать абсолютно идентичный фрагмент тиары, — комиссия пришла к выводу: экспертизу можно считать оконченной. А Рухомовский рассказал, что неизвестный господин из Керчи заказал ему тиару якобы в качестве подарка на юбилей какому-то видному ученому. Этот же господин и снабдил ювелира необходимыми историческими материалами, из которых Рухомовский и черпал сюжеты для создания своего шедевра. Он работал над ним более семи месяцев и получил 1800 рублей.

Рухомовский стал знаменит. Его тиару выставили в отделе современного искусства Лувра с надписью: «Сделал Рухомовский». 26 мая 1903 года в Париже состоялось присуждение наград французской секции декоративных искусств. Именно Рухомовский единогласно был отмечен золотой медалью. После этого на одессита как из рога изобилия посыпались заказы от лучших ювелирных и граверных заведений Франции.

Тем не менее, Рухомовский вернулся в Одессу. Его ювелирная мастерская не имела вывески, поскольку владелец не обладал необходимым капиталом для получения патента купца третьей гильдии. В 1905 году началась революция, которую жестоко подавили, в разных городах, включая Одессу, происходили еврейские погромы. Рухомовский с семьей все-таки уехал в Париж, где работал в реставрационных мастерских Лувра, вскоре познакомился с банкиром и филантропом бароном Эдмоном де Ротшильдом.

«Счастье улыбнулось мне. Словом, повезло, — вспоминал Рухомовский. — Я получил хорошего клиента, а Ротшильд — хорошего мастера. Мы нашли друг друга: он — красивую работу, а я — хороший заработок».

Позже он сделал еще одну тиару — миниатюрную копию тиары царя Сайтоферна. Она пополнила экспозицию музея Фаберже. На центральном фризе высотой 13 миллиметров и окружностью 65 миллиметров, мастеру удалось изобразить 39 фигур людей и животных.

Еще одна работа Рухомовского, находящаяся в собрании музея Фаберже, — это кулон в виде тиары Сайтоферна. На нем переданы сцены жизни скифов, прообразом которых стали изображения на большой тиаре. Поражает размер ювелирного изделия, его высота — всего 15 миллиметров. На маленькой площади автор скомпоновал 20 персонажей, 10 растительных орнаментов и фризовую надпись...

Третьим редчайшим и самым ценным предметом в коллекции музея Фаберже является колье со сценами античной жизни.

Ювелир очень гордился сыновьями и считал, что в мастерстве они превзошли отца. Сегодня потомки Рухомовского живут в США, Израиле и Франции, и среди них много известных ювелиров, художников и литераторов. Тем не менее, созданная главой семьи тиара признана выдающимся произведением искусства.

Спустя почти сто лет, летом 1997 года, тиара Сайтоферна наряду с еще 70 уникальными произведениями Рухомовского из музеев и частных коллекций Парижа экспонировались в одном из музеев Израиля. Там же был выставлен другой шедевр ювелира — «Саркофаг со скелетом». Девять лет трудился над ним автор, задавшись целью выразить мысль о бренности нашей жизни и земного счастья, о «суете сует». В золотом миниатюрном саркофаге со сценами, символизирующими разные этапы человеческой жизни, помещался скелет длиной около 10 сантиметров, состоявший из 167 золотых костей, в точности имитирующих натуральный человеческий скелет. На выставке в Париже в 1903 году за эту работу Израиль Рухомовский был награжден золотой медалью.

В апреле 2013 года уникальный «скелет» (который, как стало известно, ювелир создал по заказу известного одесского налетчика Мишки Япончика) ушел с молотка за 365 тысяч долларов на аукционе Sotheby’s. А год спустя, в апреле 2014-го, в Одессе на доме по улице Осипова, где жил и работал выдающийся мастер, открыли мемориальную доску.

Автор: Александр Левит

100% копипаст с:

http://izbrannoe.com/news/eto-interesno/afera-veka-kak-ochak...

Самое первое яйцо Карла Фаберже

Это был подарок Александра Третьего своей жене на Пасху.

Внутри яйца был желток из матового золота, в желтке покрытая эмалью золотая курочка, а внутри курочки копия императорской короны с бриллиантами и цепочка с рубиновой подвеской в виде яйца (Как в сказке про Кощея!).

Корона и подвеска утеряны. Мария Федоровна была в восторге от подарка. Фаберже стал придворным ювелиром и с тех пор каждый год делал яйца. Условий было два: яйцо должно быть уникальным и внутри должен быть сюрприз!

Дача Фаберже

Здание 1901-1910 года постройки.

После февральской революции 1917 года, дача использовалась как дом отдыха для работников НКВД. В годы Великой Отечественной войны здесь действовал госпиталь, а до 1991 года – оздоровительный детский сад.

Сейчас здание разрушается на глазах - по колоннам на парадном входе стекает размывающаяся штукатурка, а ранние обрушения тянут за собой новые.

Белые подтеки - штукатурка. Сами колонны в идеальном состоянии.

Внутрь пробраться можно, но следующее фото как бы намекает, что лучше не стоит.

Огромных размеров витрина из зала на внутренний дворик с прудом. Рама (наверное, дубовая) оказалась крепче стены рядом или ей просто повезло.

Скульптура оленя без головы и прудик.

Балкон со второго этажа с видом на, скорее всего, гостинную.

Говорят, в доме была изразцовая печь. Недавно ей приделали ноги любители старины.

Конюшни.

Впереди виднеется вагончик охранника. Охранник тоже там виднеется, а вот мы ему пока нет.

Ледник - холодильник по-нашему. Находится метрах в 20-30 от дома. С таким ночью пожрать точно не пойдешь просто так.

Подвал у дома. Вниз около 2 метров выложено кирпичной кладкой. Интересно, сколько в ширину стеночка.

Белеет не отблеск на солнце (это Питер, какое еще солнце?) - это течет штукатурка.

Колонны как новые. Как бы им кто ноги не приделал в ближайшее время.

Двери закрыты на палочку - войти особых проблем нет.

Еще левее - вагончик охранника и будка пса, о котором речь пойдет ниже.

Кажется, там кто-то есть?

Да не, показалось.

Парадный вход с Песочного шоссе. Когда все посмотрели - можно уйти по-дворянски. Пробирались туда сквозь дыру в заборе через лес.

Уходить пришлось и в правду по-дворянски, но как после революции - быстро и без оглядки: проснулся охранник и пошел будить пса.

Здание в наши дни принадлежало Горному институту, потом (и вроде сейчас) какой-то коммерции - не важно. Все хотели ее восстановить, но на мой непрофессиональный взгляд сделать это уже невозможно (или очень дорого). Такое ощущение, что владельцы ждут появления точки невозврата, когда само государство скажет рушить все к херам, и возведут какой-нибудь безликий коттеджный поселок "У Фаберже".