Как с помощью оригинальной кофты угодить в белорусскую каталажку

На выходных со мной приключилась такая абсурдная ситуация, что захотелось поделиться этой историей с людьми. Маловероятно, что с кем-то эта неприятность повторится, но "предупрежден - значит вооружен")

Поехали мы с моим парнем Кириллом на выходные в Минск. Первый раз, так сказать, познакомиться с городом и страной. Граждане мы законопослушные, ни в России, ни в многочисленных поездках никаких проблем у нас с законом не возникало, поэтому уж в Беларуси (где нет языкового барьера и кардинальных культурных различий) мы неприятностей не ожидали. Но не тут-то было)

Идем мы спокойно себе, собираемся заселиться в отель. Буквально в трех кварталах от него встретили на улице Городской Вал скульптуру Городового.

Это я сейчас специально погуглила, и узнала, что с этим памятником вообще ничего делать нельзя. Но мы ж обычные туристы, скульптур в Минске оооочень много, про каждую не начитаешься. А рядом (прошу заметить!) никакой предупреждающей таблички не стоит, и ограждения нет. И вот видим мы симпатичного бронзового мужчину с собачкой и идем фотографироваться. И вот тут в сюжете появляется кофта. Вот такая.

Конечно, по городу Кирилл ходил в кофте без капюшона. Она теплая, удобная, принт забавный - но сейчас же все ходят в чем хотят, главное, чтобы не голыми. Но пару раз он уже успел сфотографироваться с капюшоном: в автобусе и в кафе. Понятное дело, от окружающих людей - никакой реакции, они наверняка и не такое видели. Так и тут - Кирилл встал позади Городового, выглянул из-за него (примерно так),

я его два раза сфотографировала, и мы пошли дальше.

Не успели пройти и одного дома, как как нам с двух сторон подрулили сотрудники милиции. Разговор вышел недолгий. Они спросили, что мы делали с памятником, удостоверились, что мы "просто сфотографировались", что это не "маска", а капюшон, и что мы не хулиганы. Но попросили удалить фотографии. Ок, ладно, раз такие проблемы - удалили. И нас отпустили.

Рано радовались. Как сказал нам потом один сотрудник милиции, "надо было по-быстрому драпать оттуда". Но мы ж неопытные, думаем, раз отпустили, значит все ок. Ха!

Дошли мы до перекрестка, и нас снова догоняет милиционер. А потом их внезапно становится четверо. Как-то многовато. И они уже начинают требовать паспорт, пройти с ними "до выяснения обстоятельств". И оказывается, мы уже "задержанные". На просьбы объяснить, что вообще случилось, и почему нас задержали, сотрудники то отмалчивались, то говорили, что "все будет хорошо", то отмахивались фразой об "административном нарушении". Блин, да что мы нарушили?! Нельзя фотографироваться? - говорят, можно. И вроде бы не маска у вас, а кофта - тоже не запрещено... Тогда что нельзя? "О! - говорят. - Вы сзади Городового на постамент встали, это вандализм!" И хрен с ним, что постамента там нету.

Повели нас на территорию музея МВД, сказали ждать, пока рапорт напишут. Время идет, настроение и первое впечатление от города портится. Полчаса писали рапорт. А потом - что вы думаете? - повезли нас в УВД в другой район города. Один сотрудник как заведенный повторял, что все будет хорошо, и нам нужно только провести некоторое время в их обществе. Другой матерился и возмущался, какие все тупые, что не могут быстро рапорт написать. И на наше обоснованные претензии оба шли в откат: "Это не мы вас задержали, мы только таксисты!"

В УВД весело. Нашей компанией оказались еще шесть задержанных, в том числе вонючий бомж в клетке. Все бегают, суетятся, орут друг на друга. Слышны фразы: "У вас тут политические, а вы всякой х****й с Городовым занимаетесь!" Но отпускать нас не торопятся. Более того, остальных задержанных уводят, а нас сажают в клетку, потому что ради нас ща приедет генерал, будет разбираться. И указывают, что по закону могут задержать нас на трое суток. Ощущение бредовости происходящего уже переходит все границы. Вот серьезно?! За фотографию, к тому же удаленную, нужно устраивать такие разборки, причем с иностранными гражданами? Мы всего на два дня приехали, а из них четверть проводим в обществе милиции, как преступники.

Что вообще в такой ситуации делать? Связываться с Посольством? Но в субботу-воскресенье они выходные. Может, кто знает?

Нас в итоге отпустили. Сказали, чтобы мы не обижались, считали все это забавным приключением и приезжали почаще в гости в Минск. Я, врать не буду, обиделась сильно. У меня все поездки по времени четко распланированы, а тут полдня в никуда, стресс, нервы, угрозы всякие выслушивать, сидеть в клетке, пропахшей бомжом - классно отдыхаем! А еще полчаса пешком обратно до центра добираться. "Зачем пешком? - говорит нам сотрудник. - Садитесь на троллейбус. Нет наличных? Ничего, главное от контролеров убегайте быстро". Эээ.... Это чтобы нас еще раз загребли, а может и штраф повесили?

Дома я почитала. Из-за этой скульптуры уже несколько мирных жителей Минска заимели проблемы. Преступлением считается все: поцелуй, объятие, повязывание шарфика. Никаких претензий - если бы скульптуру огородили. Но уже два года стабильно возникают новые скандалы, а Городовой так и стоит, не защищенный ничем, кроме камер видеонаблюдения и бдительных сотрудников МВД.

В общем, имейте в виду! Если будете в Минске - аккуратней с Городовым. Вроде бы фотографироваться с ним можно, но это не точно. Трогать его уж явно себе дороже.

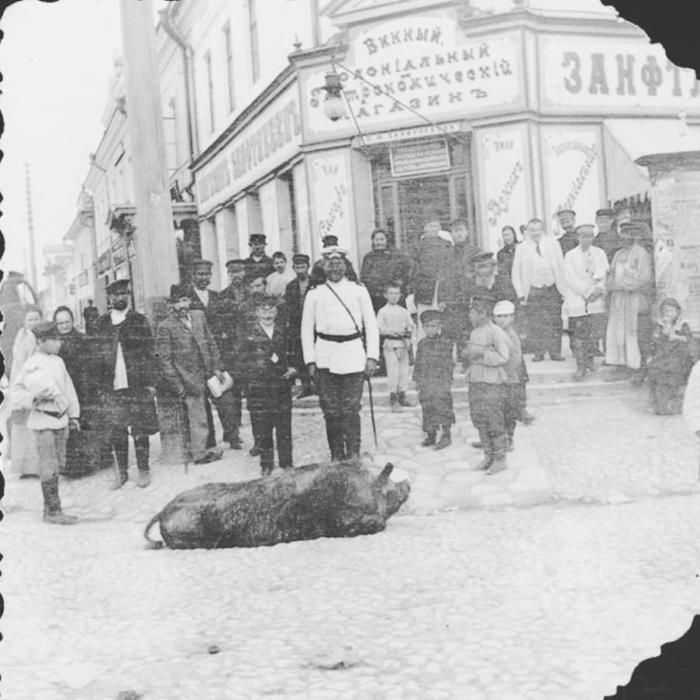

Хозяин сбежавшей свиньи и городовой, застреливший невинное животное, 1900–е годы, Тула

"Возле "Винного колониального гастрономического магазина" — у «пьяного угла» оказалась огромная свинья, сбежавшая с колбасной фабрики купца Артура Онуфриевича Лехельта. Один из фабричных корпусов находился недалеко от магазина. На фотографии, как свидетельствует подпись на обратной стороне снимка, рядом с городовым, застрелившим свинью, стоит и сам «колбасник». Эта история наделала в Туле много шума, и завсегдатаев магазина нет–нет да и предупреждали: «напьешься, как свинья» или «упадешь, как свинья у пьяного угла»."

Чем занимался городовой, а чем городничий: История российской службы охраны порядка.

Памятник городовому - дежурному полицейскому - в Омске.

В детстве каждый учил: номер милиции - 02. Взрослые уже примерно знают, с заявлением о каком преступлении куда конкретно идти. Ведь правопорядок охраняют участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних, дорожная патрульная служба, следственный комитет… А кто и как охранял людей от воров, грабителей, убийц и насильников на Руси в былые времена, когда дружинники - армия - уже не могла и в строю служить, и справляться с преступниками?

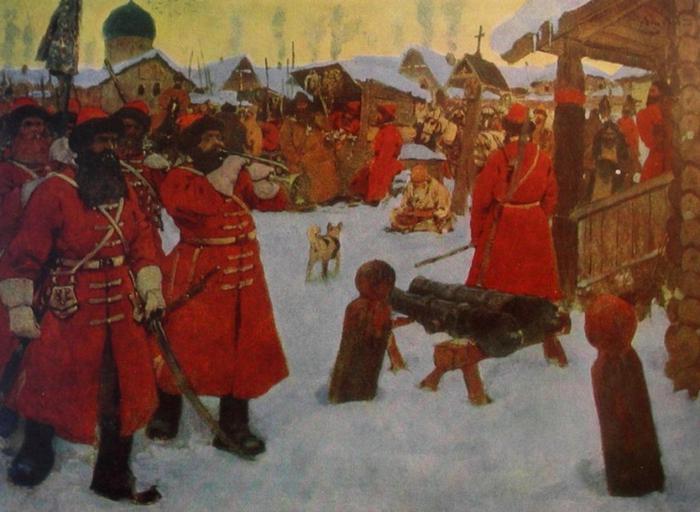

Первым повсеместно ввёл учреждения по охране порядка молодой царь Иван Грозный. У него было много недостатков, но и неоспоримое достоинство: стремление создать хорошо функционирующее государство. Прежде всего Грозный ассоциируется с опричниками, которые были вроде его личных спецслужб. Но настоящую работу по борьбе с преступлениями выполняли учреждённые по всей Руси губные избы во главе с выборными губными старостами. Губой при Грозном назывался территориальный округ, который мог совпадать с волостью (областью) или посадом (поселением).

Тем не менее губные избы трудно было назвать профессиональной службой. Дворяне на местах под руководством губного старосты ловили преступников в качестве общественных обязанностей, на правах активистов. Сделать в сыскном деле карьеру было нельзя, никаких специальных приёмов расследования тоже не существовало.

Очень долго любое преступление рассматривали и пресекали стрельцы - военнослужащие допетровских времён.

Воры, пожары и должники: будни дореволюционной полиции.

Пётр I привёз из Европы не только манеру брить бороды и любовь к немецким словам, но и представление о полиции как особой службе. В 1715 году в Санкт-Петербурге была учреждена Главная полицейская канцелярия. Притом самой полиции ещё не было, её обязанности исполняли солдаты и унтер-офицеры. Так что временем появления в России полиции стоит считать 1718 год, когда царь назначил главу новой службе и определил обязанности полицейских.

По замыслу Петра, полиция должна была бороться с бродяжничеством и нищенством, дезертирством и побегами работных людей, контролировать соблюдение правил торговли, обеспечивать пожарную безопасность и приемлемое санитарное состояние улиц города и в общем следить за порядком. Полиция не только задерживала нарушителей порядка и проводила расследования преступлений, но и занималась судебным рассмотрением дел, решения по которым сама же и приводила в действие. Была введена особая форма: ярко-синие кафтаны и штаны, красные обшлага, под кафтаном - зелёный камзол.

Форма полицейского петровских времён включала короткие штанишки.

Первая полицейская канцелярия вне Санкт-Петербурга была создана в Москве в 1722 году, а затем и в нескольких крупных городах. Хотя начальники в отделениях и главной канцелярии уже считались офицерами именно полиции, в подчинённых у них по-прежнему были солдаты и сержанты. Учреждение отделений полиции шло со скрипом. Набирали туда, естественно, самых опытных и сообразительных, но именно с такими и не хотели расставаться другие службы. Сенату приходилось чуть ли не по каждому сотруднику издавать отдельный указ.

Содержание полиции легло на бюджет армии. Жалованье, провиант, амуницию сотрудники получали через Военную коллегию. Присягу полицейские произносили свою особую, отличную от армейской.

Дело Петра после его смерти продолжила племянница императора и новая императрица, Анна Иоанновна. Она издала указ об учреждении полиции в городах, с которого фактически началась история регулярных органов охраны порядка в масштабе страны.

Сотрудники Самарского жандармского Отделения.

При Екатерине функции полиции расширились. Учреждённые ею земские исправники, например, должны были, помимо прочего, следить за состоянием дорог, бороться с эпидемиями, следить за своевременной уплатой податей. Появившимся тогда же городничим (не путать с городовыми - городничие были представителями власти), помимо того, вменялось в обязанности подавлять массовые беспорядки.

Именно при Екатерине II города стали делиться на полицейские участки и появилась классическая азартная игра “перебрось труп через канаву, чтобы другой отдел разбирался”.

К слову о городовых. Фактически, они были простыми сотрудниками полиции и исполняли обязанности вроде наших участковых. Для задержания преступников на месте у них, кроме револьверов, были сабли. Всё время существования у городовых была негласная привилегия получать подношения от простых горожан по праздникам. Верным помощником городового считался дворник. В случае правонарушения дворник дул в специальный свисток, и по этому сигналу появлялась полиция.

По большому счёту, вплоть до революции полиция продолжала функционировать именно так, как положили правители XVIII века. Правда, в XIX столетии от неё всё же отделилась в особую службу пожарная охрана.

Городовой и дворники. Открытка из серии «Русские типы».

Когда полиция сменилась милицией.

В Российской империи милицией (точнее ландмилицией) называли войска, похожие по функциям на наших пограничников. Во время войны с Наполеоном милицией стали называть и партизанские отряды, но недолго.

Идея народной милиции как замены полиции - “пса режима” - родилась в кругах будущих революционеров. После Февральской революции (сейчас не все помнят, но это не та, которую устроил Ленин) были распущены жандармы и полицейские и учреждена народная милиция. Сам Ленин раскритиковал нововведение: во-первых, многие из “новых” милиционеров были “старыми” полицейскими, во-вторых, потраченное на выполнение милицейских обязанностей милиционерам из числа рабочих не оплачивалось. Параллельно официальной народной милиции на местах создавалась ещё рабочая. После Октябрьской революции они постепенно слились в один государственный орган. Тем не менее, тенденция пополнять ряды именно за счёт старых полицейских кадров осталась: для расследования преступлений нужны были опытные люди.

Один из вариантов милицейской формы в двадцатые года.

Вообще коммунистами милиция изначально воспринималась как первый шаг к отказу от полиции, а затем и от армии. Подразумевалось, что новый, послереволюционный человек, во-первых, не будет склонен к преступлениям, во-вторых, в любой момент сможет защитить родную страну, а потом вернуться к своему обычному рабочему месту. Как показала Великая Отечественная война, последние ожидания частично оправдались. Но частично. Новое государство не смогло существовать без обычных государственных служб, включая охрану правопорядка и регулярные войска.

Милиция продолжила работу и после распада СССР. Только в 2011 году она была переименована обратно в полицию.