Путешествие в Басурманский край. Глава 7. Воткинск и водохранилище.

Начало здесь:

https://pikabu.ru/story/puteshestvie_v_basurmanskiy_kray_gla...

Значит, был у меня в номере телевизор. Я-то от этой вещи отвык уже почти совсем, а тут на тебе! Вот и смотрел накануне ночью допоздна. Сначала какие-то приколы на скрытую камеру, потом ещё про зверей что-то и, вроде, мультик какой-то ещё. Аж сказать стыдно, чего это вдруг меня так увлекло. И в результате я спал аж до полдевятого. Поздновато встал, то есть. Хотя, сейчас кажется, что не так и поздно, но тогда вскочил прям офигевший: это ж как же так? Время проходит, а я ещё по городу не гуляю!

Умылся и пошёл гулять.

Но сначала вот вам герб Воткинска. Это особая совершенно история хотя бы потому, что в нём нет никакого удмуртского фольклора. Главное, что мы тут видим – это такой здоровенный якорь, какие бывают разве что на гербах каких-нибудь приморских городов. Здесь же он, видимо, потому, что на местном железоделательном заводе мастерили сплошь якоря. Но точно не из-за пруда, который, хотя и здоровенный, но портовый город из Воткинска никак не делает. По бокам от якоря есть две странные кракозябры. Вики пишет, что одна из них – кларион (это музыкальный инструмент, который вряд ли кто из вас когда-нибудь видел даже на картинке), а вторая – наконечник гарпуна. Кларион нужен в честь композитора Чайковского, а гарпун – в честь ракетного завода.

И вот пошёл я гулять по такому городу. Сначала, конечно, по набережной. Пруд тут здоровенный, куда ни глянь. История его полностью такая же, как и в Очёре, и в Ижевске. Набережная вполне гулятельная, с рыбаками, загибается так, что с неё же можно посмотреть на панораму города с церквями и заводами. И дома вдоль неё такие прям симпатичные, что просто загляденье. Это, как вы понимаете, я в очень хорошем настроении гулял.

И дошёл так до конца набережной, где стоит памятник тому самому якорю:

Ну а потом прошёл по плотине и оказался как бы на другой стороне города, которая отделяется от остального речкой Вотка и территорией Воткинского завода. Здесь имеется улица Чайковского, на которой стоит памятник самому Петру Ильичу, а также усадьба Чайковских.

Всё это дело принадлежало, конечно, не самому лично Петру Ильичу, а его отцу Илье Петровичу. Сам же композитор обитал здесь в достаточно сопливом возрасте, а когда ему стукнуло девять лет, вся их дружная семейка переехала в Петербург.

Тем не менее, дом-музей Чайковского – это вполне себе знаменитая местная достопримечательность. Я купил билетик и пошёл смотреть. Первым делом меня, правда, повели в художественный салон, торгующий разными всякими народными промыслами. Я понимаю, что это тоже статья доходов музея, но, честно говоря, терпеть не могу народные промыслы. Какие-то они все большей частью бесполезные, ни для чего не нужны, кроме как на комод поставить. Так что я провёл в этой лавке положенное приличиями время и смотался в дом горного начальника Ильи Петровича Чайковского.

Это, собственно, и есть тот дом, где обитало в своё время семейство Чайковских. Мне там жить было бы, пожалуй, неуютно. И не только из-за натянутых повсюду верёвочек, а из-за того, что комнаты сплошь проходные. Так и представил: сидишь ты, значит, будущий великий композитор, балет на гармошке сочиняешь, а вокруг тебя то братья-сёстры, то руководители цехов к бате на приём, то дворовые девки с самоварами шастают… всё вдохновение к чертям пропадает!

Кстати, Илью Петровича в Воткинске уважают не меньше, чем Петра Ильича, потому что он был здешним директором завода. А поскольку Воткинск – это типичный моногород, то, получается, что Чайковский-отец давал работу чуть ли не каждому здешнему совершеннолетнему гражданину. Попробуй такого не уважать! Вот, например, его кабинет. На столике стеклянная трость лежит, очень пижонская:

А ещё в одной комнате расположена выставка кукол, изображающих героев музыкальных произведений Чайковского. Например, Онегин, Татьяна и электрическая розетка. Татьяна, как и предполагалось, красотой не блистает. Онегин же всегда был для меня персонажем абсолютно безликим. Я даже удивился, когда обнаружил, что он, оказывается, лохмат, в усах и вообще прекрасен.

Помимо внутренностей дома было весьма интересно прогуляться по усадьбе снаружи. Тут полно всего интересного, в частности: каретный сарай, двухэтажная беседка (наверху располагался небольшой оркестрик, который развлекал окучивающих грядки обитателей поместья), ещё какие-то овины, кот. Много всего, в общем.

Где-то там в одной избе можно перекусить, допустим, блинами с травяным чаем. При этом дозволяется ощущать себя отлынивающим от работы холопом.

После музея я пошёл гулять дальше. На этой стороне берег пруда чуть более дикий, но среди народа популярный в плане, например, покупаться. Тут я встретил и разговорился с одним благородного вида пенсионером, из таких, знаете, с седой бородой-эспаньолкой. Увы, дед оказался лютым шовинистом, повёрнутым на теории заговоров. Допусти такого до ядерной кнопки и он без колебаний похерит целый континент только за то, что они индейцев в резервации сгоняли.

Вот как выглядит город с этого берега. В центре – заметный практически отовсюду Благовещенский собор. Он, кажется, ещё не работал тогда, но ремонт уже был близок к завершению:

Вокруг собора расположен район с симпатичной такой уездной архитектурой. Мне такие места нравятся и я гулял тут, стараясь не выходить на улицы с современной застройкой. Многоэтажки тут, конечно, есть, но как-то так получилось, что в глаза они особо не лезли. Потом, забрав из гостиницы велосипед, я проехался и по другим районам, но пусть город лучше запомнится именно таким:

Ну и напоследок я покажу вам кладбище. Оно располагается на холме в самой серёдке Воткинска и, вроде как, считается самым старым кладбищем Удмуртии. Не могу сказать, что я прусь по таким местам, но это тоже одна из местных достопримечательностей. Да и выглядело оно в тот день совершенно безобидно:

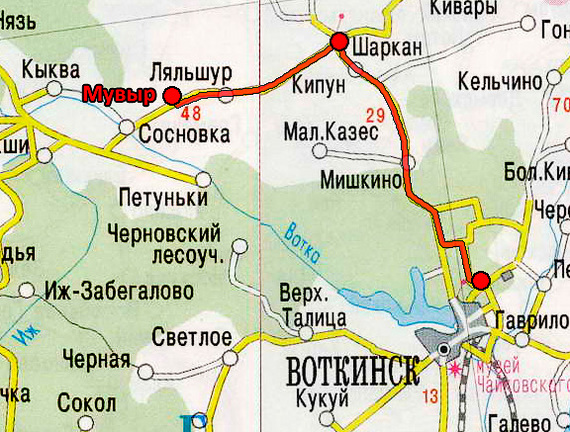

И была ещё одна вещь, на которую мне обязательно хотелось взглянуть – это Воткинское водохранилище. От Воткинска оно не так уж далеко.

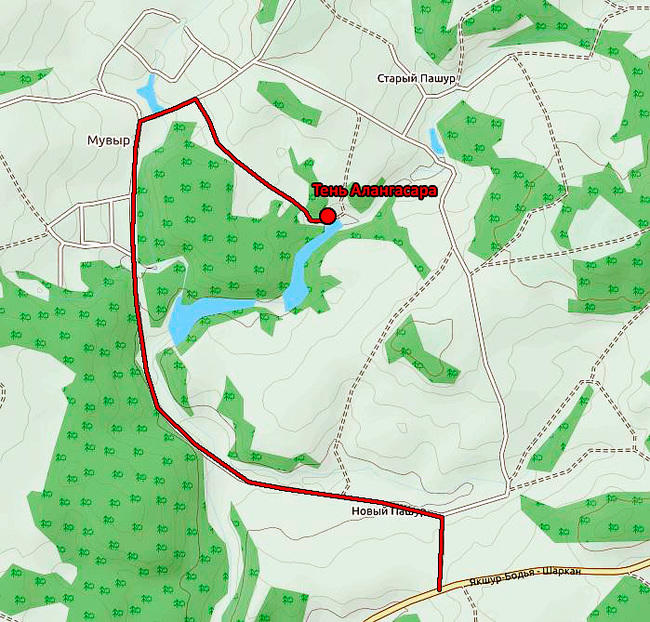

Я спросил местных жителей, и они показали мне, куда ехать: через село Гавриловка по довольно разбитой, но всё же асфальтовой дороге. Я ехал часа полтора, а потом мне надоело, и я свернул в поле. Казалось, вода совсем рядом, за тем вон лесом:

Велосипед по полю не больно-то ехал, и я оставил его полежать в траве, а сам пошёл пешком. За лесом водохранилища не было, зато я нашёл грунтовую дорогу. Это было очень любопытно, так что я вернулся за велосипедом и потащил его к дороге. И таки эта дорога вывела меня к водохранилищу!

Что ж, путешествие того стоило. Я оказался на высоченном берегу Камы, с которого открывался отличный вид на водохранилище и его дальние берега:

Нагулявшись здесь, я поехал обратно. Дорога, по которой я сюда приехал, вывела меня на другую, более укатанную грунтовку. Я прикинул, что она должна так или иначе привести меня обратно на асфальт. И я действительно добрался до трассы, пусть и пришлось часть пути пройти пешком: ту часть, которая слишком уж круто карабкалась в гору. Половину пути примерно.

До Воткинска я добрался уже к концу дня. В город заезжать я не стал, а поехал по объездной дороге. Там, где с дороги был съезд на Чайковский, нашлось кафе, вполне подходящее для ужина.

Вот, кстати, небольшое отступление: в том кафе в телевизоре показывали сериал про гопников. Я не вру, про настоящих каких-то гопников! Тут уж не ошибёшься. Какой, однако, упадок…

В селе Кварса я остановился, чтобы набрать воды и уточнить дальнейшую дорогу. Здесь, как и в Мишкино, мне повезло встретиться с весьма такой алкогольно маринованной тётушкой. Эта, правда, оказалась куда доброжелательнее и помогла мне и с водой (её можно было набрать прямо в клубе), и с дорогой.

На ночь я встал возле деревни Нива. Лесополосы вдоль дороги не было, поэтому мне пришлось проехать по полю до ближайшего леса. Всё ж таки неуютно ночевать на виду у проезжающих мимо машин. А уж страшных лесных зверюг я как-то научился уже не бояться.

![Г. Воткинск пропала собака [Собака найдена] Пропала собака, Воткинск, Помогите найти, Собака, Без рейтинга, Помощь](https://cs11.pikabu.ru/post_img/2018/12/29/10/1546102575162678815.jpg)