Ломоносов как тормоз прогресса

Все знают, что Михайло Васильевич Ломоносов – крупнейший научный гений, рождённый в России. Универсальный учёный, оставивший свой вклад в самых разных областях знаний, от физики до астрономии, от геологии до истории. Вклад Ломоносова в мировую науку (например, открытие атмосферы Венеры и формулировка закона сохранения массы) неоспорим. Говоря о Михайле Васильевиче, часто цитируют Пушкина: «Ломоносов был великий человек. Между Петром I и Екатериною II он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

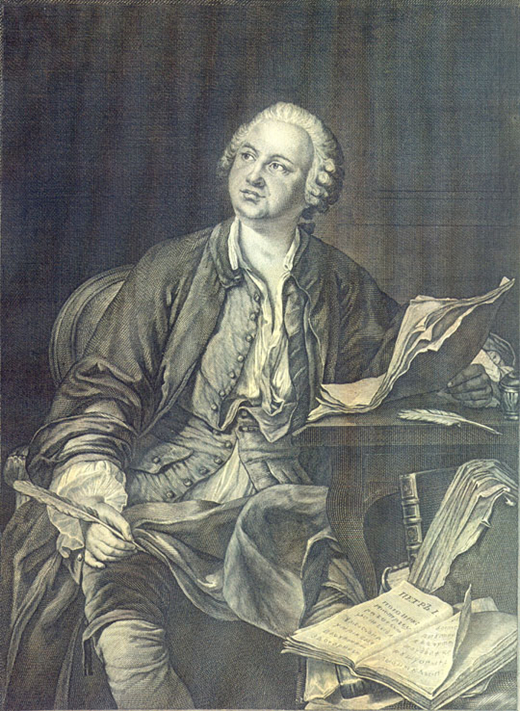

Михайло Васильевич Ломоносов

На этом цитата обычно обрывается, однако у неё есть продолжение: «В Ломоносове нет ни чувства, ни воображения. Оды его, писанные по образцу тогдашних немецких стихотворцев, давно уже забытых в самой Германии, утомительны и надуты. Его влияние на словесность было вредное и до сих пор в ней отзывается. Высокопарность, изысканность, отвращение от простоты и точности, отсутствие всякой народности и оригинальности — вот следы, оставленные Ломоносовым».

Согласитесь, не слишком привычный отзыв. Тем не менее, от пушкинской оценки так просто не отмахнёшься, поэтому давайте разберёмся, в чём тут дело.

А дело в том, что ещё с рубежа XV-XVI веков в России сложилось двуязычие (о котором я обязательно напишу в ближайшее время). Существовал так называемый «славенский» язык – претендующий на «исконность» язык религии и культуры, который мы сегодня называем церковно-славянским, – и низкий «приказный» язык простонародья, название которого происходит от того, что «культурному человеку» необходимо знать его лишь в пределах, позволяющих отдавать приказания «черни».

К тридцатым годам XVIII века пропасть между ними стала настолько велика, что в качестве языка повседневного общения дворяне стали использовать французский – из-за отсутствия какой бы то ни было альтернативы.

Вот Ломоносов как раз был ярым сторонником чистоты высокого славянского языка, категорически не допуская никаких заимствований из языка простонародья. Сформулировал Михайло Васильевич это в своём знаменитом двустишии:

Язы́ка нашего небесна красота

Не будет никогда попрана от скота.

"Скотом" здесь Ломоносов называет именно народ.

Используя свой огромный административный ресурс благодаря близости к Елизавете, а затем к Екатерине, Ломоносов прилагает все усилия, чтобы не допустить никаких языковых изменений. Так, жертвами прямой травли Ломоносовым становятся Василий Кириллович Тредиаковский и Александр Петрович Сумароков.

Александр Петрович Сумароков

Тем временем, к 1752 году завершается работа над русским переводом Священного писания, начатая ещё по указу Петра в 1712 г. Её итогом стало появление так называемой «Елизаветинской Библии» (поскольку издана она была в царствие императрицы Елизаветы Петровны). Это, собственно, и есть та самая Библия, которая о сих пор используется в православном богослужении. Полагаю, все в общих чертах представляют язык, которым она написана.

Елизаветинская Библия. Титульный лист

Ломоносов, не пропускающий ни единого значимого события, отзывается на выход Елизаветинской Библии своим «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке», в котором изложил своё учение о «трёх штилях».

По Ломоносову, в русском языке есть «три речения»:

К первому причитаются, которые у древних славян и ныне у россиян общеупотребительны, например: бог, слава, рука, ныне, почитаю.

Ко второму принадлежат, кои хотя обще употребляются мало, а особливо в разговорах, однако всем грамотным людям вразумительны, например: отверзаю, господень, насажденный, взываю. Неупотребительные и весьма обетшалые отсюда выключаются, как: обаваю, рясны, овогда, свене6 и сим подобные.

К третьему роду относятся, которых нет в остатках славенского языка, то есть в церковных книгах, например: говорю, ручей, который, пока, лишь.

Соответственно, существует и три стиля («штиля»): высокий, посредственный и низкий. Далее Ломоносов, со своей заимствованной у немцев педантичностью, распределяет по этим «полочкам» все современные ему жанры: высокий штиль – ода, трагедия, героическая песнь; посредственный – драмы, сатиры, элегии; низкий – басни и комедии.

Подлинная литература, по Ломоносову, создаётся лишь «языком славенским из книг церковных» - то есть, с использованием лексикона той самой Елизаветинской Библии, речь о которой шла выше. Иными словами, Ломоносов прямо заявляет, что «славенский» (церковно-славянский) язык – единственный язык высокой письменной культуры.

Ну а много ли, будем откровенны, таким языком напишешь? Заметьте, перечисляя жанры, Ломоносов не упоминает ни роман, ни новеллу – хотя, после стольких лет в Европе, не может о них не знать. Просто Михайло Васильевич, как человек честный и последовательный, прекрасно понимает, что ничего подобного, при наличии лишь дозволенного им лексикона, создать невозможно.

Теперь, полагаю, вам понятно, почему Пушкин говорил о «пагубном влиянии» Ломоносова на российскую словесность и отсутствие у него «всякой народности».

Неудивительно, что Сумароков, один из наиболее пострадавших от удушающей языковой политики Ломоносова, отреагировал на его смерть предельно лапидарно: «Угомонился старый дурак и не будет больше шуметь».

А ещё через двадцать семь лет, в 1792 году, Александр Михайлович Карамзин стряхнёт с русской словесности ломоносовский тлен и опубликует свою повесть «Бедная Лиза», положив, наконец, начало русской литературной прозаической традиции.

Но это, как говорится, «уже совсем другая история».

Лига историков

18.9K поста54.6K подписчика

Правила сообщества

Для авторов

Приветствуются:

- уважение к читателю и открытость

- регулярность и качество публикаций

- умение учить и учиться

Не рекомендуются:

- бездумный конвейер копипасты

- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

- чрезмерная политизированность

- простановка тега [моё] на компиляционных постах

- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

Для читателей

Приветствуются:

- дискуссии на тему постов

- уважение к труду автора

- конструктивная критика

Не рекомендуются:

- личные оскорбления и провокации

- неподкрепленные фактами утверждения