Как самураи страну начали делить

Вступление и пару слов от себя

Погружение в историю Японии я начал с того, что одним майским вечером «двухтыщвосемнадцатого» поиграл в Total war: Shogun 2 и задался двумя простыми вопросами: «С чего всё началось?» и «Неужели самураи — не обычные вояки?» Естественно, игра поясняла, что в Японии идёт какой-то там Сэнгоку дзидай — Период воюющих провинций и, что нам надо стать сёгуном, будучи даймё. Короче говоря, толпа непонятных слов. Гуглёж привел к статьям на Вики (да-да-да, я знаю, что правдивость Википедии — вопрос сложный, но и я не доктор исторических наук)))) пока что). Чуть позже я сел писать и начал с передирания оттуда прям целыми абзацами. Ну и пояснений там вообще никаких не было, кто кому сват и брат тоже было непонятно. И, честно говоря, удивился, что в самом начале меня никто не жучил ни в ВК, ни на Пикабу. Опять же, на проект, если можно так сказать относительно первой работы, вообще не рассчитывал, тем более на какую-то аудиторию читателей. Копипастничество продолжалось вплоть до, если мне не изменяет память, «Ниндзя, как специальный класс солдат», дальше уже старался внести некоторую самобытность. Ещё я надеюсь, что все попавшие сюда граждане понимают, что это всё — нечто среднее между научной лабудой и, э-э-э… фольклором (кстати, если время будет, то перепишу весь старый позор). Ладно, довольно лирики, надо перейти к делу!

«Что тут за бардак?»

Рассказ о середине периода Муромати (1336-1573), который мы знаем как Сэнгоку Дзидай (Эпоха воюющих провинций) почему-то начинают с прям сочной части, где умирает господин Ода Нобухидэ, а его сын Нобунага начинает резаться со своими родственниками за провинцию Овари. Но я думаю, стоит начать даже не с событий, запустивших бардак в стране, а с того, что вообще представляла из себя Япония XV-XVI веков. В очередной раз напомню, почему она была раздроблена. Начиная с VII-VIII веков острова были разделены, согласно «Тайхо рицурё:»* на куни (провинции), гун (уезды) и го (волости). Ну и рулили ими соответственно кокуси или, как его ещё называют куни-но-цукаса (глава провинции), гундзи (глава уезда) и дзито (земельный глава или завхоз). Про последнего я уже писал, что он был похож на градоначальника. А за всеми ними следили сюго, то есть «своеобразный полицмейстер и комиссар провинции, потому что собирал крестьян на войну и следил за порядком в провинции». Назначались они из гокэнинов, лучших личных военачальников сёгуна.

*Периодически страна могла делиться на ещё более крупные регионы, как Китай. Такая система называлась Гокиситидо (букв. с яп. «Пять провинций, семь дорог»)

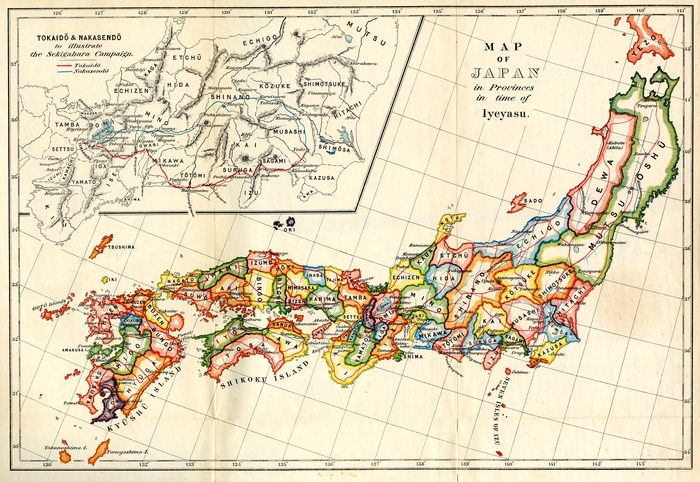

Карта крупнейших провинций Японии к 1600 году

Гокиситидо. Весь остров Кюсю и часть прилегающих к нему мелких островов (белый цвет) — Сайкайдо (букв. «Регион Западного моря»). Остров Сикоку и провинция Кии (бледно-зелёный) — Нанкайдо (букв. «Регион Южного моря»). Светло-зелёным обозначен Санъёдо (букв. «Регион светлых гор»). Синим обозначен Санъиндо (букв. «Регион тёмных гор). Оранжевым обозначен Кинай (букв. «Столичный регион»). Светло-серым — Хокуридо (букв. «Северный путь»). Бежевым — Тосандо (букв. «Регион восточных гор»). Розовым — Токайдо («Восточный Морской Путь»).

К XV веку нормально функционировавшими оставались только должности сюго и дзито. И то, последние вообще существовали номинально, поскольку в конце периода Намбокутё сёгун Асикага Ёсиакира издал указ хандзэрэй, который позволял полевым командирам собирать и оставлять на военные нужды половину рисового урожая и прочих налоговых сборов, вместо одной пятой, как это было раньше. Изначально указ нужен был для того, чтобы армии трех центральных провинций — Оми, Овари и Мино смогли закончить войну против сторонников Южного Императорского Двора на Кюсю. Действовал хандзэрэй только в тех трёх провинциях и только один год, но в 1353 году почти все военачальники потребовали продлить его и распространить на всю страну. Это привело к тому, что уездные военные главы стали быстро богатеть и всё меньше зависеть от центрального правительства, а также стянули на себя полномочия дзито. А раз есть деньги, значит на них можно набирать войско. Всё это становилось ещё более печальным, когда во время правления третьего сёгуна Муромати, Асикаги Ёсимицу, самурайское сословие и самые жирные генералы крупнейших кланов всё активнее переезжали в Киото. Казалось бы, что в этом плохого, ведь теперь самурайство могло контролировать всё происходящее в столице и не волноваться насчёт очередных бабуинств «как при Го-Дайго», но дело в том, что уехавшие в столицу самураи допустили такую же ошибку, как и их предшественники в лице первых крупных японских аристократов X-XI веков и владельцев провинций при сёгунате Камакура - «Make love, not war.» Проще говоря, они забили на периферийные земли и тусовались на вечеринках у «Децла дома» Светлейшего. Показательна в данном случае «Повесть о Гэндзи», где рассказывается не столько о каких-то конкретных событиях, сколько про аристократию периода Хэйан (794-1185) и о том, как всё это выглядело тогда (про войны против эмиси и айнов там тоже есть, но очень мало).

Сюго, ещё недавно хвалившиеся тем, что они стали одними из могущественнейших людей в стране, превратились беззаботных овечек, впитавших в себя аристократический образ жизни и не желавших заниматься политикой. В провинциях тем временем набирали силу их наместники - сюгодай (великий сюго) и дзи-самураи, то есть самураи, жившие не за счёт пайков и денег, а за счёт личных маленьких наделов, где они сами же и трудились. Так, внутри большой государственной иерархии начала складываться иерархия поменьше, провинциальная.

Вообще, что касается контроля сёгуната за кланами, то здесь была абсолютно сопливая система службы в столице. По идее, провинциальный командир должен был несколько раз ездить в Киото с дарами и отчётами к сёгуну и императору, тем самым подтверждая свою преданность и обеспечивая бакуфу порядок в стране, но всё больше военачальников одолевала банальная лень и какому-нибудь, скажем, посланнику клана Симадзу ехать несколько недель прямиком с Кюсю, чтобы потусовать в столичном районе пару дней, а потом ехать столько же времени обратно, было явно невыгодно, так что бакуфу это учитывало и… нифига с этим не делало.

Кроме службы в Киото существовала ещё система мирных и военных походов в центр, которые поднимали «респектушки» самураев. Мирный поход совершался в ритуальных целях, с небольшими дружинами и обходными путями, то есть войско шло из домашней провинции таким образом, чтобы не вступать в военные конфликты со всеми подряд. Придя в столицу, самураи должны были посетить сёгуна, а затем — императора, одарив деньгами, рисом или, например, утварью, которая в Японии до сих пор является одним из самых ценных подарков. Это было нужно не только для того, чтобы соблюсти какие-то традиции, но и для того, чтобы дворы сёгуна и императора могли вообще существовать (да, им было мало обычных налогов. Подарки им подавай!). Военные же походы обычно устраивались либо ради получения титула покровителя императорского дома с «захватом» столицы, либо ради изменений в правительстве сёгуна, ну или по-нашему «госпереворота».

Теперь, собственно, о том, как страна потихоньку двигалась в сторону большой беды.

После смерти 3-его сёгуна, Асикаги Ёсимицу, в 1408 году, полноправным правителем стал один из его сыновей, Ёсимоти. В отличие от своего отца он вообще не интересовался политикой, предпочитал рисование и литературу, в то время когда в государстве начал назревать кризис.

На западе Японии стал давить всё более независимый клан Оути, а на востоке к власти пришёл новый Канто кубо (буквально «Владыка Канто») - Асикага Мотиудзи. Он довольно быстро сообразил, что можно оторвать весь регион Канто и жить припеваючи, не обращая никакого внимания на сёгуна. С такой позицией был не согласен его канрэй, Уэсуги Удзинори, который в 1415 году поднял против Мотиудзи восстание, заручившись поддержкой тогда ещё молодого клана Ода (основан около XIII века) и старичка Такэды (основан около XI века). В следующем году они смогли захватить Камакуру, но уже в 1417-ом утратили над ней контроль и были разбиты Асикагой, а Удзинори совершил самоубийство. Тем не менее, отголоски восстания слышались аж до 1423-го, когда сёгунат Муромати смог единственный и последний раз надавать по шапке в спокойные времена. Канто кубо он не удосужился убрать, так что ничего особо не поменялось. Незадолго до всего этого, в лето 1419 года, на Цусиму напали корейцы, дабы извести местных пиратов вако (Вторжение годов Оэй). Клан Со, который правил островом, запросил помощи у Киото, но на этот зов они не откликнулись, поэтому пришлось обратиться к клану Сёни как к ближайшему и наиболее адекватному соседу.

Ближайшему, поскольку он владел провинциями Тикудзэн

и Хидзэн

Привлекли они, скорее всего, и «немношко» пиратов вако, но это им не помогло, так как сил у этого альянса оказалось в районе 600 человек, в то время, как Чосон послали на Цусиму около 17 тысяч воинов. Я думаю, что говорить о том, что какой-то грандиозной битвы там не произошло и обе стороны потеряли порядка 180 человек, не надо. Хотя всё же посмею сказать о том, что в ходе вторжения корейцы сожгли 2000 хозяйств и 124 корабля, а также обезглавили 123 вако.

Клан Со и Чосон заключили договор, по которому Цусима становилась корейской землёй, Со присягали на верность вану Кореи, а пиратские базы должны были быть ликвидированы.

Это я всё к вопросу о децентрализации страны и нежелании сёгуната что-либо делать. Просто вспомните, как активно бакуфу занялось обороной во времена вторжения монголов двести лет назад.

В 1420 году в Японии разразился страшный голод, с которым правительство тоже не справилось. А, и ещё оно разорвало всякие отношения с Империей Мин, что усугубило экономический кризис, поскольку прекратились поставки различных товаров, главным образом, риса и шёлка.

Через три года Ёсимоти сделает тот же финт ушами, что и отец - уйдёт с поста, посадив 18-летнего сына и оставив за собой право регентства (взрослым в Японии вас посчитают только в 21 год). Но отпрыск оказался слаб здоровьем и всё время пьянствовал, поэтому умер в 1425 году. Родитель отправился вслед за ним всего лишь через 3 Рождества, а в стране наступила анархия. И вот тут в истории островов произошла совершенно уникальная вещь — выборы нового сёгуна жребием!

Им стал брат покойного Ёсимоти, Асикага Ёсинори. Биография этого персонажа довольно занятна: изначально он не стоял в очереди на наследование поста главы бакуфу и с 10-летнего возраста ходил в монахах. К 18 годам он дослужился аж до дайсодзё («Великого монаха») - высшего сана в буддийской иерархии, а уже к 26 годам получил должность председателя секты Тэндай. Чтоб вы понимали, Тэндай — одна из могущественнейших буддистских школ. К моменту нашего рассказа она обладала самым большим количеством подчинённых храмов, имела огромные войска боевых монахов и доминировала при дворе Императора. Так вот, в 1425 году Ёсинори после смерти своего племянника очень быстро прочухал к чему всё идёт и собирался удариться в политику, оставив пост начальника секты. Его подозрения подтвердились после смерти Ёсимоти когда прямая ветка Асикаги была прервана. Канрэй и совет старейшин клана решили провести выборы нового сёгуна, чтобы избежать борьбы за пост и запуток в наследовании. Ну, и как я уже сказал, на них победил Асикага Ёсинори.

Дед пьёт таблетки и наводит порядок

После победы Асикага Ёсинори был вынужден подождать ещё год, пока правительство разбиралось с бумажками и готовило его к церемонии совершеннолетия (да, будучи монахом он её не проходил). Наконец, в 1429 году, когда ему было 35 лет, он сначала получил несколько чиновничьих рангов и пару мелких титулов, а затем был провозглашён сэйи-тайсёгуном.

Первое, что сделал новый глава бакуфу, посмотрев на весь хаос вокруг себя - ограничил в правах канрэев и вернул совещания вассалов, а также подтянул под себя судебную власть. Тем не менее оставалась гораздо более серьёзная проблема, чем рассохшаяся сёгунская система. К моменту прихода 6-го сёгуна продолжали буянить остров Кюсю и регион Канто, а после воцарения нового императора Го-Ханодзоно годом ранее опять активизировались неугомонные активисты Южного Двора. Я напомню, что честное чередование императорских веток закончилось на 100-м императоре Го-Комацу (г.п. 24 мая 1382 — 5 октября 1412), когда обе они вроде как договорились и перестали соперничать. Да и вообще, эти активисты представляли собой скорее каких-то шизанутых отщипенцев, аппелировавших к «далёким тридцатым», нежели конкретную военную силу. Однако сёгун всё же решил выпустить закон, закреплявший за потомками Го-Ханадзоно окончательное право наследования трона «северянами». Ещё, Ёсинори восстановил нормальные отношения с Китаем, чтобы улучшить финансовое положение в стране.

В 1430-м году Асикага планировал завоевание Канто, но военачальники отговорили его и сказали, что лучше сначала устроить поход на Кюсю. Для этой ответственной миссии начальником сёгунских войск был назначен Оути Морими, который управлял западными провинциями Хонсю. Правда, буквально в следующем году тот героически погиб, поэтому трёхлетнюю кампанию закончил уже его сын Мотиё, за что получил в награду титул «главы Кюсю».

После всего этого сёгун чё-то как-то резко вспомнил про своё давнее монашество и председательство в Тэндай, решив поменять всё руководство секты на своих людей, дабы снизить давление религиозных деятелей. Монахам из самого главного храма секты, Энряку, это не понравилось и в 1433 году они отправились устраивать стачки в Киото. Правительство такой расклад не оценило и решило напасть на монастырь, успешно заставив их капитулировать. Чуть позже выяснилось, что разжигателем всей движухи оказался «Владыка Канто», Асикага Мотиудзи, поэтому на его счёт записали ещё один пунктик. Спустя два года, бакуфу вновь устроило против Энрякудзи экспедицию, но в этот раз решило сопроводить всё натуральным геноцидом и раскатать реально ВЕСЬ комплекс (порядка 3000 маленьких и больших зданий).

Так выглядит одно из зданий сегодня

Что касается Канто кубо, то для похода на него нужно было придумать стопицот причин. Две из них я уже назвал: непризнание сёгуната и бунт монахов. В 1438 году Асикага Мотиудзи провёл обряд совершеннолетия для своего сына без разрешения сверху (да, представителям сёгунского клана надо было получать от действующего сёгуна разрешение). Столичные круги расценили это как крайне дерзкий поступок. Но Ёсинори и этого было мало, поэтому он решил дождаться ещё более удобного момента для начала операции.

Таким поводом стал бунт Уэсуги Норидзанэ, очередного канрэя Канто. Он, как и его предшественник, Уэсуги Удзинори, был не согласен с политикой своего господина и призывал одуматься, восстановив единство дома Асикага. В итоге до него дошёл слух, будто Мотиудзи планировал его убийство, поэтому он решил сбежать в одну из родных провинций. Лидер Канто организовал против своего советника карательный поход. Этим воспользовался Ёсинори, заключив договор с кланом Уэсуги, и в 1439 году начал Войну годов Эйке. Формально она закончилась менее чем за год, после взятия Камакуры, но после сэппуку Асикаги Мотиудзи ещё продолжались отдельные мятежи его сторонников. Всё это тоже сопровождалось огромным количеством безостановочных репрессий после победы сёгуна. В итоге регион Канто был захвачен зимой 1441 года и сёгунат на короткое время восстановил своё влияние в стране.

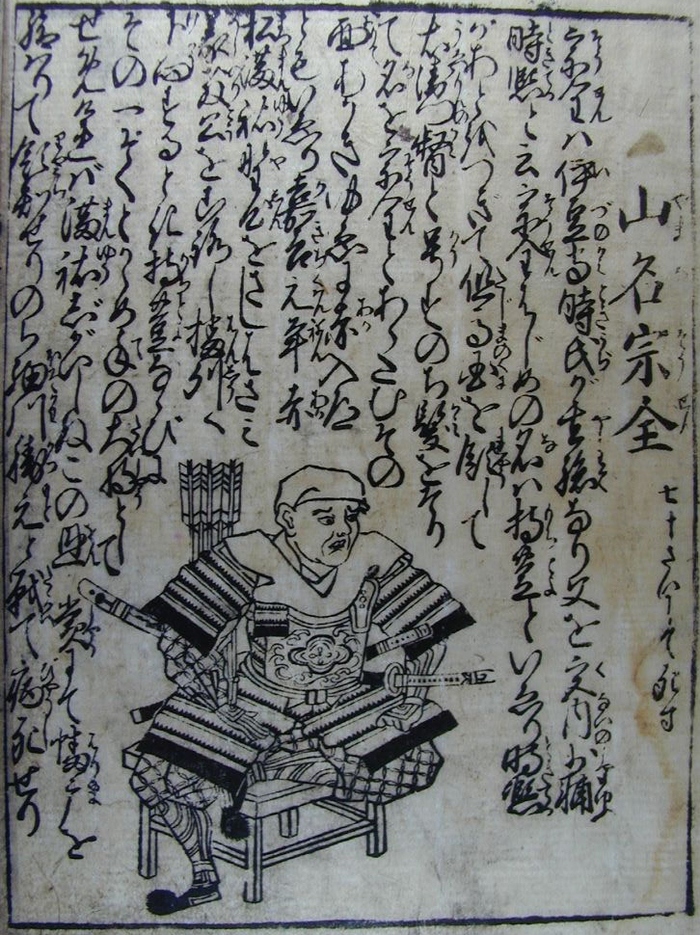

Кстати, помимо войн, Ёсинори ещё занимался влезанием в дела наследования различных кланов, так что вокруг него очень быстро собрались недоброжелатели и летом всё того же 1441 года осуществили заговор против него. Против заговорщиков, коими были Акамацу Мицусукэ и его сын, Нориясу (оба были самыми преданными вассалами бакуфу), был отправлен Ямана Содзэн, который их успешно уничтожил, когда те пытались сбежать из Киото с небольшой армией. Надо также сказать, что сёгун был злобен не только по политической части, но и характером. Был параноиком и человеконенавистником. Если кто-то начинал ему советовать или поправлять, то он сразу же приказывал казнить того подчинённого. За это, а ещё за непомерные репрессии его прозвали «Лихим сёгуном».

После смерти Ёсинори к власти пришёл его 9-летний сын, Ёсикацу. Проправил он не очень долго (1442-1443), поскольку уже буквально через год после воцарения бездарно погиб, свалившись с лошади.

Ёсикацу

Конец сёгуната и война, о которой никто не говорит

Со смертью Ёсинори система, которую он достаточно успешно попытался восстановить, начала крениться вбок со сверхзвуковой скоростью. В 1449 году у руля оказался Асикага Ёсимаса, второй сын Ёсинори. Правление его началось с того, что он начал укрощать Асикагу Сигэудзи, очередного «Владыку Канто» (там с этой должностью всё очень мутно, поэтому не спрашивайте откуда он опять взялся). Для этого к нему был прикреплён новый советник — Уэсуги Норитада. Отношения у них не сложились и в 1454 году Сигэудзи убил Норитаду. И угадайте с трёх раз, что случилось дальше? Правильно — война! Год сражался Канто кубо, но в итоге был разбит и бежал в провинцию Симоса, где образовал новое мятежное правительство, став Кога кубо («Владыка города Кога»).

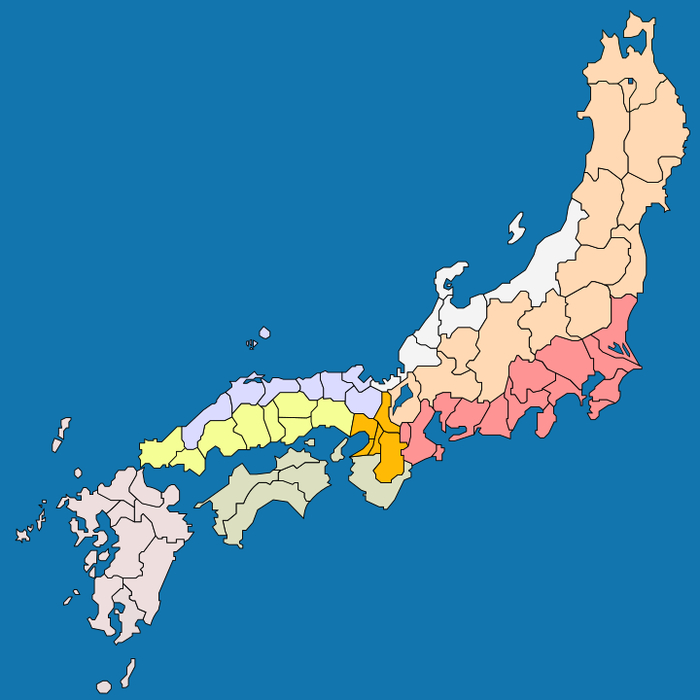

Портрет Сигэудзи и провинция Симоса

Клан Уэсуги решил запросить у сёгуна помощи в борьбе, и тот отправил им своего брата Масатомо. Масатомо не смог полностью захватить земли Канто и осел в провинции Идзу, точно также образовав новое правительство. Все эти события были названы Инцидентом годов Кётоку.

Идзу

Только вот Асикаге Ёсимасе уже было всё равно на то, что вообще творится в стране. Занимался он, в основном, поэзией да живописью как и его дедушка - «Великий Ёсимицу»

Ёсимаса

Тем не менее, в 1464 году ему всё таки пришлось немножечко пошевелить мозгами, так как у него не было детей, а власть надо было кому-то передать. Он додумался вытащить из монастыря своего брата Ёсими и сначала сделать его одним из своих советников, а затем объявить преемником. Причём уверял его в том, что следующим сёгуном будет он. Прям однозначно, стопроцентно, стопудово, мамой клянусь (нужное подчеркнуть)! Только вот буквально через пару лет жена сёгуна, Хино Томико, родила наследника! Перед этим, видимо, сказав, нечто вроде: «Вам нужна маленькая победоносная война? Их есть у меня.»

Ёсими

Собственно говоря, рождение наследника означало развал всех планов Ёсимасы, который так долго готовил своего брата к светлому (нет) политическому будущему. Томико активно настаивала на том, чтобы новым главой всех самураев стал её сын, а не брат мужа. На помощь ей пришёл Ямана Мотитоё, у которого была парочка вопросов к тогдашнему киотскому канрэю Хосокаве Кацумото по части провинций и полномочий. Последний решил поддержать Ёсимасу и Ёсими, потому что, во-первых, был преданным вассалом, а во-вторых, у него тоже были проблемы с соседом Яманой. В этот конфликт влезли крупные кланы Сиба и Хатакэяма, в которых были точно такие же проблемы с наследованием и землями, поэтому они надеялись разрешить их во время войны. А, и ещё нельзя забывать про то, что Мотитоё был тестем Кацумото.

В мае 1467 года у Киото собрались две мощных армии: Западная во главе с Яманой Мотитоё и Восточная во главе с Хосокавой Кацумото. Обе они насчитывали порядка восьмидесяти тысяч человек с каждой стороны.

Ямана Мотитоё (сверху) и Хосокава Кацумото (снизу)

Бои начались после того, как люди Яманы подожгли столичную усадьбу канрэя Хосокавы, а канрэй приказал уничтожить пункт снабжения своих противников. Войска сторон вошли в Киото и стали потихоньку раскатывать город в ходе уличных стычек. В 1469 году сёгун наконец-то признал своим наследником сына Ёсихису и Асикага Ёсими был вынужден в срочном порядке сменить сторону. Тогдашний император Го-Цутимикадо объявил его мятежником и война теперь считалась не борьбой за трон, а кампанией по усмирению бунтовщиков. Дальше мы ничего особо не знаем, кроме того, что в 1473 году оба полководца Западной и Восточной армий умерли, а резня продолжалась ещё 4 года. И, честно говоря, это было уже бессмысленно, поскольку все уже 100500 раз забыли, зачем воюют, поэтому вместо изначальных целей преследовалась новая — истребить клан противника полностью. Что собственно и случилось с кланами Ямана и Хосокава — их основные ветки угасли и раскололись на кучу маленьких родов, хотя клану Хосокава всё же удалось на не очень большой срок удержать столицу.

Все эти события были названы войной годов Онин-Буммэй.

Казалось бы, достаточно небольшой, по масштабам, конфликт, вяло шедший 10 лет (с 1467 по 1477 годы), связанный с наследованием в рамках одного-двух кланов и проходивший только в районе Киото и провинции Ямасиро, что тут такого? Но результаты довольно печальны: фактическая гибель двух крупных землевладельческих домов, чудовищные потери, уничтоженная до фундамента столица. Однако главным последствием войны стала утрата доверия к центральному правительству в лице сёгунов и императоров, сначала среди сюго, а затем и простого народа, который просто устал от системы, неспособной решить накопившиеся проблемы.

Ямасиро

В итоге, по всей стране, начиная с 1482 года, стали происходить регулярные восстания абсолютно всех социальных классов. Не, то есть бунтовали реально все: банальные крестьяне, недовольные воины, которым не хватало жалованья, обедневшие аристократы, дзи-самураи, управленцы разного уровня, какие-то отдельные монастыри или монахи-отшельники (те самые сохэи). Появлялись и исчезали недавно оформившиеся даймё — крупные самураи-феодалы, которые, как правило, владели либо цельной провинцией, либо её достаточно крупной частью. Процесс отбирания власти низшими слоями у высших японцы назвали великолепным словом гэкокудзё («меньший захватывает большего»).

Так началось то, что мы называем Сэнгоку дзидай, то есть буквально «Период Гражданской войны» или «Период Воюющих Провинций». Дальше проследует 150 лет бесконечных микроконфликтов, о которых мы с вами начнём говорить в следующий раз.

Лига историков

20.4K постов56K подписчиков

Правила сообщества

Для авторов

Приветствуются:

- уважение к читателю и открытость

- регулярность и качество публикаций

- умение учить и учиться

Не рекомендуются:

- бездумный конвейер копипасты

- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

- чрезмерная политизированность

- простановка тега [моё] на компиляционных постах

- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

Для читателей

Приветствуются:

- дискуссии на тему постов

- уважение к труду автора

- конструктивная критика

Не рекомендуются:

- личные оскорбления и провокации

- неподкрепленные фактами утверждения